В печати, Вопросы психологии, 2015, 1.

Интеллект, мотивация и копинг-стратегии

как условия академических достижений школьников

(1), (2), (3)

Информация об авторах:

(1) доцент факультета психологии МГУ имени и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации;

(2) доцент факультета психологии Алтайской государственной академии образования им. ;

(3) старший научный сотрудник Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ).

Ключевые слова: внутренняя мотивация, интеллект, учебные копинг-стратегии, настойчивость, академические достижения, школьники.

Резюме: Статья посвящена проблеме интеллектуальных и мотивационных предикторов академических достижений школьников. В эмпирическом исследовании, проведенном на выборке 420 школьников VI-XI классов общеобразовательных (массовых) школ реализован подход, в соответствии с которым интеллект рассматривается как необходимое условие, а мотивация как движущая сила, обеспечивающая его эффективное использование и компенсирующая его недостаточную выраженность. Анализ 4-х групп различающихся по уровню интеллекта и успеваемости позволил проанализировать группы с неоднозначным соотношением этих переменных. Показано, что успешные школьники с относительно низким интеллектом (по тесту Равена) меньше используют непродуктивные копинг-стратегии преодоления трудностей в учебе, такие как бездействие, отрицание, косвенная деятельность, уход от помощи и чаще обращаются к стратегии активного преодоления трудных ситуаций. Сделаны выводы для педагогической практики касающиеся учета сложной системы взаимоотношений между уровнем интеллекта и успеваемостью, определяемой уровнем трудности учебной деятельности, внутренней мотивацией и продуктивными стратегиями преодоления трудностей.

Keywords: intrinsic motivation, intelligence, academic coping strategies, persistence, academic achievement, middle and high schoolchildren.

Abstract. This ongoing investigation was concerned with the problem of intellectual and motivational predictors of academic achievement in secondary and high school students. The study used a battery of tests, including IQ, intrinsic and extrinsic motivational variables and coping strategies (N=420, 6-11th grades). It was shown that intelligence is a necessary condition of the academic achievement while motivation (namely intrinsic and autonomous motivation) is a driving force which provides an effective usage of intelligence and can compensate its insufficiency. The analysis of four groups differing in IQ and academic achievement allowed to analyze groups with an ambiguous relation of these two variables. It is shown that successful schoolchildren with relatively low intelligence (using Raven’s Matrices) more rarely use ineffective coping strategies in learning activity, such as inaction, denial, indirect activity, and antisocial activity and more often apply the strategy of active coping, trying to handle difficult situations on their own. Conclusions are made for educational practice which are based on the obtained results and take into account the complicated relationship between IQ and academic success in its own turn determined by the level of difficulty of learning activity, intrinsic motivation and productive coping strategies.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Мотивационные и личностные предпосылки академической успешности и психологического благополучия учащихся», № 12-06-00856 и проект "Социальные и семейные факторы самооценочных представлений и их роль в восприимчивости к критике" № 15-36-01305а2.

С 1905 года, когда был выпущен первый тест, измеряющий интеллект, стали появляться исследования о способности тестов интеллекта предсказывать академические и профессиональные достижения и неудачи. Таким образом, интерес к проблеме роли интеллекта в продуктивности деятельности имеет достаточно давнюю историю, ей уже более 100 лет. Как правило, она решается на материале изучения роли интеллекта в двух наиболее значимых для человека видах деятельности – учебной и профессиональной. Более того, изначально этот конструкт и разрабатывался для того, чтобы предсказывать ожидаемую меру успешности ребенка в учебной деятельности [Холодная, 1997]. Именно на ней мы и остановимся в данной статье. За многие десятилетия психологических исследований в данной области накоплено множество результатов о связи интеллекта и академических достижений, а также роли интеллекта в предсказании академической успешности школьников и студентов. Однако, разброс получаемых результатов носит достаточно широкий характер, варьируя от средних и сильных связей между интеллектом и успеваемостью [см. Nisbett et al., 2008; Petrides et al., 2005] до очень слабых и практически нулевых [Matesic et al., 2008; Mehta, Kumar, 1985]. Эти данные воспроизводятся и в работах отечественных психологов, хотя высокие корреляции обнаруживаются в целом реже [Корнилов, 2012; Бордовская, Реан, 2000], что, очевидно связано со спецификой русскоязычных шкал, используемых для оценки интеллекта, а также с особенностями выставления оценок, имеющими место в отечественных школах и вузах. Так, например, в отличие, от английских школ (у школьников которых наблюдаются наиболее высокие корреляции IQ с успеваемостью), в России оценка учителя не обязана как можно более объективно оценивать уровень компетентности ученика, а во многом выполняет функцию стимулирования его учебной активности [Подласый, 2000; Elliott et al., 2005]. В целом же, объясняя неоднозначность соотношения между IQ и показателями учебной успеваемости, большинство авторов признают роль мотивации, при отсутствии которой связь интеллекта с результатами учебной деятельности существенно ослабевает.

Сложность и неоднозначность связей интеллекта с продуктивностью деятельности привела к тому, что уже во второй половине 20 в. были предложены гипотезы о нелинейных отношениях между ними. предложил идею порога интеллекта для успешной реализации профессиональной деятельности, а и Р. Фэнчером она была развита для учебной деятельности. Феномен порога был продемонстрирован в исследовании на материале сложной интеллектуальной деятельности, Интеллектуального марафона школьников [Ushakov, 2010]. При этом большинство авторов сходятся на мотивационных объяснениях феномена низких достижений при высоком интеллекте. Однако, отсутствуют эмпирические исследования и теоретически соображения, эту гипотезу подтверждающие и показывающие специфический механизм взаимодействия мотивации с интеллектом. В частности, каким образом мотивация, будучи сама сложной психологической переменной может компенсировать низкую выраженность интеллекта, а также снижать его влияние на результат деятельности.

В науке линейные гипотезы бывают первичными, выдвигаемыми при отсутствии более тонких соображений. Как справедливо указывают , и [Журавлев, Ушаков, Юревич, 2013], более сложные модели более правдоподобно описывают реальность, но при этом значительно хуже поддаются математическим обсчетам. В современной психологии нелинейные модели предлагаются в объяснении ряда психологических феноменов [Dul et al., 2010].

Признание существенной роли личностных и мотивационных переменных в успешности деятельности началось уже достаточно давно, однако интеллект долгое время оставался единственным надежным фактором, позволяющим предсказывать успешность в учебной деятельности. Значительно позже стали появляться надежные измерительные инструменты, позволяющие оценивать мотивационные и личностные переменные, влияющие на успешность продуктивной деятельности. В концепции личностного потенциала предлагается анализ системы личностных и мотивационных переменных, обеспечивающих достижение высоких результатов в учебной и профессиональной деятельности [Леонтьев, 2011]. Данные современных исследований показывают, что такие личностные переменные как сознательность и открытость опыту вносят существенный вклад в успешность учебной деятельности, причем этот вклад сопоставим с вкладом интеллекта и независим от него [Matesic et al., 2008; Potopat, 2009]. С другой стороны, изучение вклада мотивационных переменных, таких как целеустремленность, мотивация достижения, настойчивость, стратегии саморегуляции, самоэффективность показывает, что их влияние на успешность учебной деятельности может быть еще более весомым [Гордеева, Сычев, 2010, Гордеева, Осин, 2011; Моросанова и др., 2013, Duckworth et al., 2007, Richardson et al., 2012]. Это связано с непосредственной ролью мотивационных переменных в регуляции деятельности. Показано также, что результаты тестов интеллекта в существенной степени сами зависят от мотивации, которую демонстрируют обследуемые [Duckworth et al., 2011].

В отличие от интеллекта, мотивация не является однородным конструктом, поэтому невозможно говорить об аддитивном действии ее составляющих [Гордеева, 2006]. Современный этап изучения проблемы роли интеллекта в успешности деятельности характеризуется переходом к построению системных, комплексных моделей, позволяющих понять роль интеллекта наряду с другими некогнитивными переменными в успешности деятельности. Одна из первых моделей, в которых подчеркивалась роль как интеллектуальных, так и мотивационно-личностных переменных в успешности деятельности принадлежит . Вслед за ним Дж. Ренцулли разработал свою трехкольцевую модель одаренности, в которой три психологических фактора выполняют роль источников высоких достижений – интеллект, креативность и мотивация. Попытки точнее и диференцированнее оценить роль мотивации в успешности деятельности предпринималась в рамках модели-звезды А. Танненбаума, модели «успешного интеллекта» Р. Стернберга, Мюнхенской модели одаренности К. Хеллера, дифференцированной модели одаренности и таланта Ф. Ганье, в исследованиях , и . В большинстве проведенных исследований интеллект и мотивация рассматривались как рядоположенные структуры, вносящие аддитивный (линейный) вклад в успешность деятельности. Однако, до сих пор не предпринимались исследования, анализирующие совместный нелинейный вклад интеллекта и системы мотивационных переменных в академические достижения школьников.

Мы исходим из предположения о том, что как интеллект, так и мотивация являются важными источниками успешности в учебной деятельности, при этом интеллект, показывающий нелинейную связь с успешностью, выступает как необходимое условие академических достижений, значимость которого варьирует в зависимости от уровня сложности выполняемой учебной деятельности, в то время как мотивация является ее движущей силой, определяющей действие интеллекта на успешность деятельности и выполняющей функции побуждения, направления и регуляции деятельности. В последние несколько десятилетий имел место существенный прогресс в области понимания мотивации и ее составляющих, что способствовало активизации поиска мотивационных предикторов академических достижений [Гордеева, 2006]. На основании наших предыдущих исследований была выделена система мотивационных переменных, вносящих наиболее существенный вклад в успешность учебной деятельности [Гордеева, Осин, 2011; Гордеева, Сычев, 2012], которые и диагностировались в данном исследовании.

Методики

Для диагностики интеллекта использовался тест Прогрессивные матрицы Равена, краткая форма (Quickraven [Walls, Little, 2005]), состоящая из 36 заданий. Более высокие показатели по этому тесту показывают те, кто точнее и быстрее определяет логические закономерности в построении упорядоченного ряда состоящего из графических объектов, имеющих ограниченное количество признаков. Это один из наиболее широко используемых тестов оценивающих интеллектуальные способности. Данная версия теста разделена на три равных по трудности субтеста, в каждый из которых входит по 12 матриц из разных серий. Надежность теста составила 0,74 (коэффициент альфа Кронбаха).

Для диагностики системы мотивационных переменных использовались следующие методики:

1) Опросник внутренней /внешней учебной мотивации, позволяющий оценивать три типа внутренней и три типа внешней социальной мотивации [Little, Wanner, 1997]. Внутренняя мотивация операционализируется как познавательная мотивация и мотивация достижения. Внешняя мотивация представлена экстернальными мотивами признания одноклассниками, принятия родителями и уважения учителями, удовлетворяющими потребности, внешние по отношению к учебной деятельности. Надежность опросника (альфа Кронбаха) по отдельным шкалам варьирует от 0,81 до 0,88.

2) Для диагностики реакций на трудности в учебе использовался опросник копинг-стратегий BISC [Little, Lopez, Wanner, (или Little et al.,) 2001], вариант, диагностирующий копинг-стратегии в учебной деятельности. Опросник позволяет оценивать различные типы реагирования на трудные учебные ситуации, соответствующие следующим типам копинг-стратегий: активное преодоление – активные попытки справиться с трудной учебной ситуацией; косвенная деятельность – переключение на другую деятельность; бездействие – пассивное реагирование на трудности; отрицание трудной жизненной ситуации; эмоциональное реагирование – проявление негативных эмоций и чувств в трудных учебных ситуациях; просоциальное поведение – обращение к окружающим с просьбой о помощи; уход от помощи – неиспользование поддержки и помощи от окружающих, сопровождающийся неверием в то, что другие могут оказаться полезными. Надежность шкал лежит в пределах от 0,46 (шкала отрицания) до 0,71 (шкала косвенной деятельности).

3) Опросник упорства и настойчивости [Duckworth et al., 2007], оценивающий проявления настойчивости в целом, без уточнения конкретной сферы её применения (например, «Все, что я делаю, я стараюсь делать как можно лучше»). Надежность опросника (альфа Кронбаха) составила 0,68.

В качестве показателей академической успешности использовались оценки по математике и русскому языку за середину и конец года.

Выборка. В исследовании приняли участие 420 школьников VI-IX классов (равномерно распределенных по разным классам) двух московских общеобразовательных школ, представляющих собой типичные школы, куда принимают всех детей микрорайона, без специализации.

Результаты исследования и их обсуждение

Для анализа вклада интеллекта и системы мотивационных переменных в успешность учебной деятельности школьников был проведен корреляционный анализ. Результаты анализа свидетельствуют о том, что успеваемость учащихся показывает статистически достоверные связи с мотивационными переменными: различными типами внутренней и внешней мотивации, учебными копинг-стратегиями и настойчивостью. В частности, средний балл успеваемости положительно коррелирует со всеми типами внутренней мотивации (коэффициенты корреляции Пирсона r лежат в пределах от 0,13 до 0,22; p<0,01) и отрицательно – с мотивами принятия родителями, уважения учителями и признания сверстниками (r от -0,18 до -0,23; p<0,001). Настойчивость обнаруживает значимую, хотя и довольно слабую связь с успеваемостью (r =0,12; p<0,05), что, видимо, связано с обобщенным (широким) характером этой переменной.

Также средний балл успеваемости позитивно связан с использованием копинг-стратегии активное преодоление трудностей (r =0,17; p<0,001) и негативно – со стратегиями бездействия (r =-0,17; p<0,001), косвенной деятельности (r = -0,21; p<0,001), социального ухода (r =-0,21; p<0,001), отрицания проблемы (r=-0,13; p<0,01) и эмоционального реагирования, означающегося склонность расстраиваться в ответ на неудачу (r=-0,10; p<0,05).

Аналогичную по силе связь с успеваемостью показывает интеллект (r=0,22, p < 0,001). Этот последний результат хорошо соответствует данным, полученным на американской выборке школьников [Walls, Little, 2005], а также на хорватской [Matesic, 2000]. Показательно, однако, что корреляции, полученные на российской выборке несколько ниже и, в целом, интеллект несколько лучше предсказывает успеваемость по алгебре, чем по русскому языку.

Эффекты интеллектуального порога и необходимого условия

В соответствии с гипотезой эффекта интеллектуального порога мы предположили, что взаимосвязь интеллекта и успешности учебной деятельности существует только в группе с относительно низким уровнем интеллектуального развития. Для проверки гипотезы вся выборка была разбита на подгруппы по уровню интеллекта. В качестве границы для разделения на группы использовалось значение медианы, равное 53% верно решенных заданий. Хотя средние значения интеллекта в разных возрастных группах показали значимые различия, их разброс оказался относительно невелик (от 49% в 6-7-х классах до 55% в 10-11-х). Поэтому в ходе дальнейшего анализа для его упрощения в разных возрастных группах использовалось единое значение медианы.

В подгруппах с различным уровнем интеллекта были вычислены коэффициенты корреляции между интеллектом и показателями успеваемости. Эти коэффициенты показали, что влияние интеллекта на успеваемость в целом выше в группах с относительно низким интеллектом, чем в группах с высоким интеллектом, причем это соотношение характерно для всех возрастных групп. Ввиду небольшого размера возрастных выборок корреляции не всегда достигали статистической значимости. При объединении этих выборок величина корреляций осталась в прежних пределах, однако, в подгруппе с низким уровнем интеллекта они уже стали статистически достоверны, в то время как в подгруппе с высоким интеллектом их значения были близки к нулю (см. табл. 3). Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что интеллект выступает важным фактором успеваемости лишь при его относительно невысоком уровне.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции показателей успеваемости с интеллектом по тесту Равена в группах с высоким и низким уровнем интеллекта

Уровень | N | Оценки успеваемости | ||||||

| Русский язык, | Алгебра, серед. года | Русский язык, конец года | Алгебра, | Средний балл, серед. года | Средний балл, конец года | Средняя | |

Ниже | 213 | 0,06 | 0,24** | 0,08 | 0,20** | 0,18** | 0,17* | 0,18** |

Выше | 209 | -0,10 | -0,01 | -0,05 | 0,01 | -0,05 | -0,02 | -0,04 |

Важно отметить, что этот эффект ярко проявляется на материале учебной успеваемости по алгебре, успеваемость же по русскому языку не демонстрирует подобной зависимости. Вероятно, объяснение этих различий лежит в особенностях интеллектуальных ресурсов, необходимых для успешного изучения русского языка, при освоении которого невербальный интеллект, измеряемый тестом Равена, играет меньшую роль, чем при освоении математики. Возможно также, что система требований предъявляемых к школьникам при освоении русского языка и используемых при оценке их достижений в меньшей мере предполагает существенное задействование интеллектуальных ресурсов.

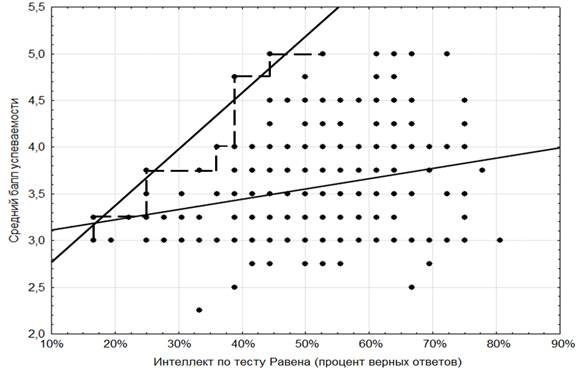

Анализируя совместное распределение интеллекта и среднего балла успеваемости (рис. 1), можно заметить его характерную форму близкую к треугольной, что обычно интерпретируется как проявление эффекта порога. Действительно, на диаграмме наглядно отражается тот факт, что в группе с относительно низким интеллектом по мере его возрастания успеваемость увеличивается, в то время как в группе с высоким интеллектом подобной зависимости нет. Вместе с тем, эти данные допускают более глубокую интерпретацию, не противоречащую традиционной идее порога интеллекта. Она строится на развивающемся в современной науке подходе к анализу такого рода данных, связанном с пониманием независимой переменной как необходимого, но недостаточного условия [см. Dul et al., 2010]. С позиции этого подхода, интеллект, как необходимое условие, ограничивает возможности учебных достижений при невысоком уровне, однако его высокий уровень не гарантирует высокой успеваемости. Интеллект не является достаточным условием, так как лишь высокого интеллекта недостаточно для достижения высокой успеваемости: у высокоинтеллектуальных учащихся оценки показывают довольно большой разброс. Наряду с высоким интеллектом, для достижения успехов в учебе необходимо также наличие других условий неинтеллектуального характера.

Рисунок 1. Диаграмма рассеивания интеллекта и среднего балла успеваемости (N= 420).

Примечания: Линейная регрессионная модель: y = 1,096 × x + 3,005 (R = 0,22; R2 = 0,049; F(1,418) = 21,55; p<0,001). Уравнение регрессии для линии «потолка»: y = 6,101 × x + 2,184.

Анализ необходимых условий посредством линейных корреляций или регрессий не позволяет учесть специфику подобных эффектов и достаточно точно оценить их величину. Поэтому разрабатываются альтернативные статистические процедуры. Для количественной оценки эффекта необходимого условия сначала определяется линия «потолка» (сплошная линия сверху на рис. 1), представляющая собой линейную регрессию точек, через которые проходит ломаная, ограничивающая диаграмму рассеивания слева-сверху (штриховая линия на рис. 1). Полученная для наших данных линия «потолка» и её регрессионное уравнение приведены на рисунке 1. Традиционные показатели уровня значимости неприменимы для оценки достоверности эффекта необходимого условия. Тем не менее, косвенно о достоверности можно судить на основе точности оценки (отношения числа наблюдений, лежащих ниже линии «потолка» к общему числу наблюдений), равной в нашем случае 99% (приемлемым считается значение более 95%).

Основной количественной мерой эффекта необходимого условия является величина эффекта, которая составила 0,15. Она вычисляется как отношение площади над линией «потолка» к общей площади графика, в которой могут располагаться наблюдения. Чем она выше, тем значительнее ограничение, которое накладывает необходимое условие. Полученная в нашем случае величина эффекта соответствует умеренному уровню. Это означает, что ограничивающее влияние интеллекта на успеваемость учащихся относительно невелико и проявляется в умеренных пределах. При невысоких показателях интеллекта (от 17% до 44%) потолок успеваемости, действительно, в значительной мере определяется уровнем интеллекта учащихся. Однако, начиная со значения по тесту Равена в 44%, распределение достигает максимально возможной успеваемости и ограничивающее влияние интеллекта прекращается. Учитывая, что данное значение существенно ниже медианы (равной 53%), закономерно сделать вывод о том, что более половины учащихся обладают интеллектуальными ресурсами, абсолютно достаточными для высокой успеваемости.

Таким образом, роль интеллекта в системе предикторов учебной успеваемости определяется как необходимое, но недостаточное условие. Низкий уровень интеллекта ограничивает и во многом определяет учебные достижения учащихся; средний и высокий уровень интеллекта делает возможным достижение отличной успеваемости, однако её не гарантирует, поскольку не выступает движущей силой учебной деятельности.

Структурная модель мотивационных и интеллектуальных предикторов успеваемости

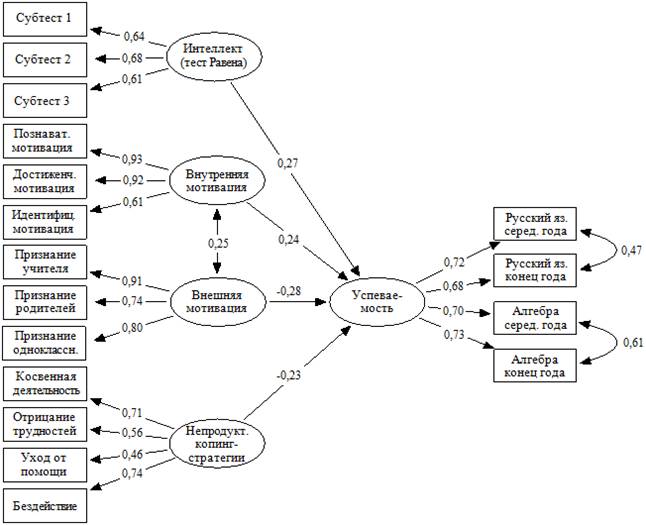

Далее для анализа целостной системы мотивационных и интеллектуальных предикторов успешности учебной деятельности была построена структурная модель, включающая фактор успешности учебной деятельности, а также его мотивационные и интеллектуальные предикторы (рис. 2).

Рисунок 2. Структурная модель интеллектуальных и мотивационных предикторов успешности учебной деятельности школьников (N= 420). Все приведенные путевые коэффициенты статистически значимы при p<0,05. Специфичности не приводятся для упрощения восприятия модели.

Модель оценивалась в системе EQS 6.1 с использованием робастных статистик, устойчивых по отношению к отклонению распределения данных от нормального. В результате анализа были получены хорошие показатели соответствия исходным данным: S-B χ2 = 202,33; df = 112; p < 0,001; RMSEA = 0,044; CFI = 0,967; NNFI = 0,960. Эти значения показателей позволяют сделать вывод о том, что интересующая нас система предикторов учебной успешности достаточно адекватно описывается предложенной моделью. Этой моделью объясняется 23% дисперсии успеваемости, причем интеллект и мотивационные факторы являются примерно равными по значимости предикторами. В то же время, общий вклад всех мотивационных факторов в успеваемость существенно превышает вклад интеллекта. Этот результат вместе с описанным выше эффектом интеллекта как необходимого условия позволяет сделать вывод о том, что место мотивации и интеллекта в системе предикторов учебной успеваемости действительно существенно различается.

Анализ четырех групп с различным уровнем интеллекта и успеваемости

Наибольший интерес представляют особенности мотивационной сферы двух групп учащихся, тех, кто, несмотря на относительно низкий уровень интеллекта (ниже медианы), демонстрирует сравнительно высокую успеваемость и тех, кто, напротив, при относительно высоком интеллекте демонстрирует низкую успеваемость. Для выявления этих особенностей был проведен анализ выраженности мотивационных переменных в четырех группах школьников: с высоким интеллектом и низкой успеваемостью, с высоким интеллектом и высокой успеваемостью, с низким интеллектом и высокой успеваемостью и низким интеллектом и низкой успеваемостью.

Рассмотрим отличия группы с низким интеллектом и высокой успеваемостью от группы с низким интеллектом и низкой успеваемостью, позволяющие понять роль неинтеллектуальных переменных в успеваемости. Из рис. 3 видно, что это две наиболее контрастные группы по стратегиям преодоления трудностей и познавательной мотивации. Результаты дисперсионного анализа с апостериорным сравнением средних (с помощью критерия Бонферрони) показали, что первая группа значимо отличается от второй более высокой познавательной мотивацией (p<0,01), а также более продуктивными стратегиями преодоления учебных трудностей. Так, ее представители чаще обращаются к стратегии активного преодоления трудностей (p<0,01) и реже – к таким стратегиям как бездействие (p<0,01) и уход от помощи других людей (p<0,05).

Поскольку уровень интеллекта определяет степень сложности учебной деятельности, доступной ребенку, логично предположить, что для школьников с низким уровнем интеллекта учеба представляет собой достаточно трудную интеллектуальную деятельность, бросающую им вызов. Ее выполнение может сопровождаться как продуктивными стратегиями преодоления трудностей, так и их отсутствием. Действительно, учащиеся с низким интеллектом и высокой успеваемостью, в отличие от учащихся с низким интеллектом и низкой успеваемостью обнаруживают ряд продуктивных стратегий преодоления трудностей, которые очевидно помогают им достичь успехов в учебной деятельности. Поскольку для школьников с низким интеллектом учеба представляет собой сложную деятельность, то именно для них обращение к конструктивным стратегиям преодоления трудностей окажет наиболее существенную поддержку. В целом, высокая мотивированность на использование этих стратегий очевидно во многом связана именно с тем, что учебная деятельность бросает вызов их интеллекту, лежит в зоне его ближайшего развития.

Также показательны различия между группой с низким интеллектом и высокой успеваемостью и группой с высоким интеллектом и низкой успеваемостью, в которых достижения не соответствуют однозначно их уровню интеллекта. Для школьников с высоким уровнем интеллекта и низкой успеваемостью, учеба выступает как относительно простая деятельность и соответственно недостаточно мотивирующая с точки зрения возможностей роста компетентности. Это приводит к тому, что снижается стремление использовать продуктивные стратегии реагирования на трудности (или сами трудности не воспринимаются как таковые в силу изначальной легкости учебных заданий). Различия между ними являются значимыми нескольким стратегиям преодоления трудностей, что свидетельствует о роли мотивационных переменных в успеваемости, несмотря на уровень интеллекта. Представители первой группы значимо чаще прибегают к такой продуктивной копинг-стратегии, как активное преодоление трудностей и реже – к стратегиям отрицание и косвенная деятельность (все p<0,05).

Таким образом, в отличие от слабоуспевающих школьников дети из этой группы, в случае возникновения проблем в учебе чаще склонны решать проблему за счет собственной активной деятельности, а также использовать предложенную им со стороны других людей помощь. Для них также свойственно реже переключаться на другие виды деятельностей, стараясь отвлечься от возникшей проблемы и делая вид, что проблема не существует и волноваться не о чем, проявлять пассивность и бездействовать. Кроме того, они отличаются значимо более высокой познавательной мотивацией, получая удовольствие и испытывая позитивные эмоции от процесса учения (p<0,01; см. рис. 3). В целом, хотя различия между 4-мя группами не всегда являются значимыми, тенденция, представленная на рис. 3 весьма красноречива – по всем показателям группа с низким интеллектом и высокой успеваемостью показывает мотивационные преимущества, проявляющиеся в более продуктивном паттерне реагирования на трудности и выраженной познавательной мотивации.

Рисунок 3. Средние значения познавательной мотивации и копинг-стратегий в группах учащихся с различным уровнем интеллекта и успеваемости.

Представленный анализ свидетельствует о сложной системе отношений, существующих между интеллектом и мотивацией как двух основных факторах успешности деятельности, существенно дополняя полученные ранее данные о связях интеллекта и успешности в деятельности, а также данные об отношениях между интеллектом и мотивационными переменными, демонстрирующими как позитивные, так и нулевые и негативные связи [12].

Заключение

Интеллект, измеренный с помощью теста Равена, вносит значимый вклад в академические достижения школьников лишь при его относительно невысоком уровне. Средний уровень интеллекта является необходимым условием высоких достижений, однако, его повышение выше определенного порогового уровня не приводит к росту академических достижений, а школьники с низкой успеваемостью могут демонстрировать любой уровень интеллекта. С точки зрения педагогической практики важным представляется вывод о том, что требования, предъявляемые к школьникам в массовых школах, соответствуют их уровню интеллекта и у большинства их них этот ресурс превосходит порог, необходимый для высокой успеваемости.

Мотивация, рассматриваемая как целостная система психологических переменных, запускающих, направляющих и регулирующих выполнение учебной деятельности через определенную структуру внутренних и внешних мотивов, настойчивость в достижении поставленных целей и стратегии преодоления трудностей, выступает важным фактором, способствующим достижению высоких результатов в учебе, при относительно невысоком уровне интеллекта. Благоприятный мотивационный процесс запускается внутренней учебной мотивацией, поддерживается настойчивостью школьника и систематическим обращением к продуктивным стратегиям преодоления учебных трудностей. Напротив, доминирование внешней учебной мотивации, строящейся на стремлении удовлетворить социальные потребности в уважении и признании другими, невысокая настойчивость, а также обращение к системе непродуктивных копинг-стратегий приводят к снижению академических достижений школьников.

Уровень интеллекта определяет, насколько трудной будет учебная деятельность для школьника. Однако, этот уровень трудности не является фатальным, однозначно определяющим уровень достижений. То, каким образом школьник отнесется к вызову или его отсутствию (в случае высокого интеллекта и невысокой сложности учебной деятельности) будет определять уровень его успешности в учебной деятельности. При относительно невысоком уровне интеллекта, мотивация является главным фактором, движущей силой, способной привести к высоким академическим достижениям. В частности, обращение к ресурсу внутренней учебной мотивации, основанной на интересе и удовольствии от процесса познания, а также к продуктивным стратегиям преодоления трудностей в учебной деятельности способствует достижению высоких результатов в ней, и может компенсировать недостаточный уровень интеллекта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что широко распространенные попытки строить учебную деятельность школьника на контроле и удовлетворении его потребностей в самооценке, уважении и признании, отличаются низкой эффективностью, в то время как позитивным эффектом обладает доминирующее обращение к потребностям, естественным для учебной деятельности – в познании, достижении и саморазвитии, стимулируя интерес к процессу учения и возможности роста компетентности.

Полученные результаты носят выраженный практический смысл, поскольку свидетельствуют о том, что продуктивная учебная мотивация является ключевым фактором, мобилизация которого приводит к существенному повышению эффективности учебного процесса.

Литература

1. , Реан . Учеб. для вузов. СПб: Питер, 2000.

2. Гордеева мотивации достижения. М.: Смысл, Академия, 2006.

3. , Сычев источники настойчивости и ее роль в успешности учебной деятельности // Психология обучения, 2012. № 1. С. 33-48.

4. , Осин мотивации достижения и учебной мотивации студентов, демонстрирующих разные типы академических достижений (ЕГЭ, победы в олимпиадах, академическая успеваемость) // Психологические исследования: электрон. науч. журн., 2012. Т. 5. № 24. С. 4. http://psystudy.ru/ или точнее -

http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n24/708-gordeeva24.html, дата обращения 14.12.14.

5. , , Юревич психологии в решении задач российского общества. Часть III. На пути к технологиям согласования социальных институтов и менталита // Психологический журнал, 2013. 6. С. 5-26.

6. Корнилов -культурная инвариантность аналитических, творческих и практических способностей российских, английских и американских учащихся. Дис. ... канд. психол. н. М., МГУ, 2012.

7. Леонтьев потенциал как потенциал саморегуляции // Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. . М.: Смысл, 2011. С. 642-667.

8. , , Сидиков психометрического интеллекта, осознанной саморегуляции учебной деятельности и академической успеваемости одаренных подростков // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология, 2013, 3. С. 18-32.

9. Подласый . В 2-х кн. Кн. 1. М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2000.

10. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск: Изд-во Том.ун-та. М.: Изд-во "Барс", 1997.

11. Duckworth A.L., Peterson C., Matthews M.D., Kelly D.R. Grit: Perseverance and passion for long-term goals // Personality Processes and Individual Differences, 2007. Vol. 92 (6). P. 1087–1101.

12. Duckworth A.L., Quinn P.D., Lynam D.R., Loeber R., Stouthamer-Loeber M. Role of test motivation in intelligence testing // Proceedings of The National Academy of Sciences, 2011. V. 108 (19). P. 7716-7720.

13. Dul J., Hak T., Goertz G., Voss C. Necessary condition hypotheses in operations management // International Journal of Operations & Production Management, 2010. V. 30, 11. Р. 1170-1190.

14. Elliott J.G., Hufton N.R., Willis W., Illushin L. Motivation, engagement and educational performance. International perspective on the Context for Learning. Palgrave, 2005.

15. Little T.D., Lopez D.F., Wanner B. Children's action-control behaviors (coping): A longitudinal validation of the behavioral inventory of strategic control // Anxiety, Stress and Coping, 2001. V. 14. P. 315-336.

16. Little T.D., Wanner B. The MULTI-CAM: A mutlidimensional instrument to assess children's action-control motives, beliefs, and behaviors. Max-Planck-Institute fur Bildungforschung. Berlin, 1997.

17. Matesic K. Relations between results on Raven progressive matrices plus sets and school achievement // Review of psychology, 2000. V. 7, No. 1-2. Р. 75-82.

18. Matesic K., Slap N., Zarevski P. Correlations between intelligence and dimensions of personality and school success // Metodika, 2008. V.17, 2. P.366-382.

19. Mehta P., Kumar D. Relationships of academic achievement with intelligence, personality, adjustment, study habits and academic motivation // Journal of Personality and Clinical Studies, 1985. V. 1(1-2). Р. 57-68.

20. Nisbett R.E., Aronson J., Blair C., Dickens W., Flynn J., Halpern D.F., Turkheimer E. Intelligence. New findings and theoretical developments // American psychologist, 2012. V. 67, 2. P. 130-159.

21. Petrides K.V., Chamorro-Premuzic T., Frederickson N., Furnham A. Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement // British Journal of Educational Psychology, 2005. V. 17. P. 239–255.

22. Poropat A. A meta-analysis of the Five-factor model of personality and academic performance // Psychological Bulletin, 2009. V. 135. P. 322-338.

23. Richardson M., Abraham C., Bond R. Psychological correlates of university students’ academic performance: a systematic review and meta-analysis // Psychological bulletin, 2012. V. 138, 2. P. 353-387.

24. Ushakov D.V. Olympics of The mind as a method to identify giftedness: Soviet and Russian experience // Learning and individual differences, 2010. V. 20 (4). P. 337-344.

25. Walls T.A., Little T.D. Relations among personal agency, motivation, and school adjustment in early adolescence // Journal of Educational Psychology, 2005. V. 97, 1. Р. 23-31.