Прохорова Анастасия, 7а класс,

МБОУ «Моргаушская СОШ»

Моргаушского района Чувашской Республики

Статья

История кино в России и Чувашии

Кино – один из самых молодых видов искусства.

Кино родилось во Франции в самом конце 19 века. 28 декабря 1895г. в Париже в «Большом кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый киносеанс, который провели братья Луи и Огюст Люмьеры. Они продемонстрировали несколько маленьких фильмов: «Прибытие поезда», «Политый поливальщик», «Выход с фабрики Люмьера», «Стена», «Завтрак ребенка». Кино было без звука, то есть «немым».

4 мая 1896 года в России состоялась первая в России демонстрация «синематографа Люмьера» в театре петербургского сада «Аквариум» — публике были показаны несколько фильмов в антракте между вторым и третьим действиями водевиля «Альфред-Паша в Париже». 6 мая того же года состоялись первые московские кинодемонстрации в театре Солодовникова.

Камилл Серф осуществляет первые в России документальные киноматографические съемки торжеств в честь коронации Николая Второго. Снятая им хроника считается первым в мире фильмом-репортажем. Кинопоказы быстро стали модным развлечением, начали появляться кинотеатры во многих крупных городах нашей страны.

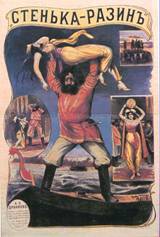

Первый российский фильм – картина «Понизовая вольница», 1908г. («Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна», режиссером фильма был Владимир Ромашков, сценарист – Василий Гончаров. Не стоит забывать о том, что была жесткая цензура на фильмы: как удалось пропустить сквозь нее тему про вольного казака Степана Разина, остается загадкой. Фильм «Стенька Разин» - длился всего 6 минут 14 секунд, и у него не было звуковой дорожки. Из воспоминаний Н. Анощенко: «Получив от мамы заветный пятиалтынный или двугривенный, я, как на крыльях, мчался в нужный «электро-театр», спешил купить билет и замирал в восторге перед экраном, на котором возникали знакомые из книг образы и лихого Кирибеевича, и благородного купца Калашникова, и кровавого царя Ивана Грозного, или буйного Степана Разина и его «ватаги», и красавицы персидской княжны, этого «подарка» Волге-матушке от лихого казака.

Запомнилось мне, с какой рекламой и помпой был организован показ этого первого русского исторического фильма в городском манеже во время традиционных рождественских народных гуляний. Фильм «Понизовая вольница» демонстрировался на огромном экране-великане, натянутым поперёк манежа. Прикидывая сейчас по памяти его размеры, я думаю, что он был не меньше того «Гигантского кинематографа», который демонстрировался Люмьером на Парижской Всемирной выставке с целью показать одно из главнейших достоинств изобретённого им синематографа — массовость потребления его продукции, то есть кинозрелища.

Показ фильма сопровождался мощным исполнением популярной народной песни «Стенька Разин», которую пел большой синодальный хор в сопровождении специально написанной для этого случая музыки композитора Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова, который сам дирижировал и хором, и оркестром во время этого запомнившегося мне киносеанса в Манеже, когда впервые в Москве, да, вероятно, и в России, кинокартину смогли одновременно смотреть несколько сот человек. Успех был потрясающим. Вероятно, именно поэтому память об этом фильме, воздействие которого на зрителей было чрезвычайно усилено пением большого хора с музыкой, и сохранилось у меня на всю жизнь.

Однако когда через много лет мне снова пришлось увидеть эту картину на экране учебного просмотрового зала ВГИКа, то ничего, кроме искреннего хохота над её наивностью и псевдоисторичностью, а также нелепой ходульностью игры актёров, этот «шедевр» вызвать не мог ни у меня, ни у моих студентов».

«Немое кино» имело огромный успех: превосходная игра актеров, пантомимика. Выразительная игра актеров, и изобретательность режиссеров сделали эпоху немого кино уникальным периодом. Немое кино стало платформой для создания звуковых фильмов и дальнейшего развития кинотворчества.

Несмотря на великий успех немого кино, работа над совершенствованием фильмов не прекращалась. В 1927 году общество познакомилось с первым полнометражным звуковым фильмом «Певец джаза» (Режисссер – Алан Кросланд, автор сценария – Альфред Кон, Самсон Рафаэльсон; длительность – 89 минут). Герой говорил на экране. Это была новая эра в развитии кинематографа! Пусть в фильме было всего несколько реплик, однако это вызвало резонанс в обществе. Звук для фильма записал звукоинженер Джордж Гроувз. В качестве режиссёра был приглашён Алан Кросланд, уже имевший опыт звукового производства по двум картинам: «Дон Жуан» и «Старый добрый Сан-Франциско», вышедшим в прокат, когда «Певец джаза» был в производстве. Первая речевая реплика — «Подождите, подождите, вы ещё ничего не слышали» (англ. Wait a minute, wait a minute, you ain’t heard nothin' yet) — стала впоследствии исторической, символизируя начало эры звукового кино. Примечательно то, что через два года, в 1929 году фильм получил «Почетный Оскар» - специальную награду «за создание первой звуковой картины, произведшей революцию в обществе».

Хочется отметить, что в России первыми отечественными звуковыми фильмами были документальные. Одной из первых таких картин была документальная лента «План великих работ» - это выступление , которое было посвящено значимости и нужности художественных и документальных звуковых фильмов (1930 год). А открытие первого звукового кинотеатра в СССР произошло в Ленинграде, в октябре 1929 года. Первые звуковые фильмы стали основой для создания масштабных картин со спецэффектами, которыми мы можем наслаждаться в наше время.

В Чувашии же кинематограф появился в 1908 г., когда в уездном городе Симбирской губернии Алатыре частный предприниматель открыл кинотеатр «Патэ», приспособив для этого каменный торговый дом. Такое название кинотеатру заставила дать французкая фирма «Патэ», у которой было приобретено оборудование и покупались фильмы. А вот чебоксарцам посчастливилось увидеть короткометражные ленты чуть позже. Весной 1914 г. частный предприниматель, механик Вощагин открыл летний кинотеатр «Рекорд» на берегу Волги г. Чебоксары.

Сегодня нам трудно представить тот восторг, который испытывали первые чувашские кинозрители, глядя на экран, на котором возникали движущиеся картины, лишенные цвета и звука. Искусство кино появилось в России, в том числе и в Чувашии, когда человечество достигло высокого уровня научной и технической зрелости, научилось укрощать стихийные силы природы, создавать сложные и точные приборы. Как техническое изобретение, кинематограф стоял в одном ряду с великими открытиями XIX и XX вв. – электричеством, телеграфом, радио.

Студия «Чувашкино» - восьмое чудо света. Почти без средств и квалифицированных кадров за шесть лет было снято три документальных и семь художественных фильмов. В 1926 г. -Кошкинский снял первый чувашский полнометражный фильм «Волжские бунтари» («Атăл пăлхавçисем»). Картина, роли в которой исполняли русские и чувашские актеры, была насыщена чувашскими обрядами, события фильма связаны с Исмелевским восстанием крестьян 1906 г. Основные роли играли русские артисты, в основном артисты из Ленинграда, в некоторых эпизодах снимались и чувашские артисты: сам -Кошкинский, К. Егоров, И. Рублёв и Тани Юн. Для массовых сцен привлекали крестьян из окрестных деревень, воспитанников Чебоксарской школы-коммуны.

Среди фильмов, созданных киностудией «Чувашкино», в первую очередь необходимо выделить документальные фильмы. Их следует рассматривать, во-первых, как исторический источник, обладающий научной ценностью, во - вторых, как фильм, обладающий художественной ценностью. Киностудией «Чувашкино» всего было создано три документальных фильма. Первый чувашский документальный фильм, «Страна Чувашская», создан к 10-летию Октябрьской революции. Он восстановлен по частям, в настоящее время хранится в архиве. Фильм был снят в 1927 г. Была проделана большая подготовительная работа. Собрано много фактического материала. По стране был объявлен конкурс на сценарий этого фильма. Поступило более ста сценариев. В итоге содержание фильма получилось очень обширным. Авторы стремились охватить все, или почти все, стороны жизни чувашского народа. На экране мы можем увидеть реальную жизнь чувашского народа в 1920-е годы. Это и бытовые стороны чувашской деревни в прошлом и настоящем, и жизнь горожан, их трудовые будни, обычаи, традиции и достижения культуры. Картина содержит также отрывки из документальных хроник о Чувашии.

Вторая документальная кинолента «60 лет чувашской грамоте» посвящена выдающемуся чувашскому просветителю . Фильм построен из отдельных мини-эпизодов: Яковлев в школе, дома, в разговоре, в раздумье. Сценарий и постановка фильма принадлежит Г. Парне. В фильме передается атмосфера глубокого уважения и преклонения, которыми еще при жизни был окружен . Премьера фильма состоялась в октябре 1928 г. В архиве Чебоксарской студии телевидения хранятся отдельные отрывки этого документального фильма.

Третий документальный фильм «Рожденная Октябрем» создан на основе материалов местной кинохроники об отдельных значительных событиях в жизни республики: съезды, дорожное строительство, строительство заводов, праздничные демонстрации и т. п. Значимость этого документального фильма заключается в том, что при его создании был широко использован документальный материал местной кинохроники. В начале 1930-х годов такого понятия, как научное использование кинодокументов, еще не существовало. При создании документального фильма «Рожденная Октябрем» практически впервые в Чувашии было применено научное использование кинодокументов. Сценарий и постановка этого фильма принадлежат А. Чистякову и -Кошкинскому. К сожалению, фильм не сохранился. В документальных фильмах «Страна Чувашская» и «60 лет чувашской грамоте» также были использованы отрывки из документальных хроник о Чувашии и , но в фильме «Рожденная Октябрем» были сделаны первые попытки определенным образом осмыслить фактический материал. Несомненно то, что чувашское кино начала 1930-х годов успешно освоило теорию и практику документального кино.

Первый художественный чувашский фильм получил восторженный отзыв зрителей и небывалой успех, что побудило его создателей к съемкам новых фильмов.

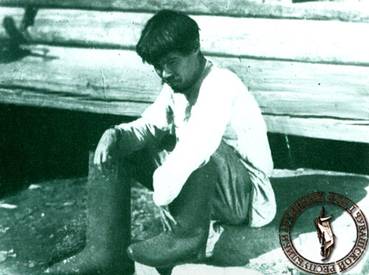

Второй фильм «Сарпике», снятый по драме Н. Гарина – Михайловского «Зора», общество увидело в Москве 12 марта 1927 года. Главную роль сыграла чувашская артистка Тани Юн. Натурные съемки происходили недалеко от г. Чебоксар, в деревнях Вурманкасы и Вачалкасы и на берегу реки Волги.

Тани Юн (Татьяна Степановна Максимова-Кошкинская) - популярная актриса советского кино, первая чувашская актриса. Она являлась исполнительницей практически всех женских ролей в чувашских фильмах, созданных киностудией «Чувашкино», которая работала в Чувашии в 1926-1932 годах. Фильмы с Татьяной Юн пользовались популярностью в СССР, за границей. Важно отметить то, что ее сравнивали с Любовью Орловой.

В этом же вышел другой художественный фильм – «Черный столб» («Хура юпа» в 7 частях). Мастерство и популярность Тани Юн росли от фильма к фильму. Через год, в 1928 году, в прокат выходит фильм «Вихрь на Волге» («Ял», в 6 частях). К концу 1929 г. была завершена работа над кинокартиной «Апайка», на - званной ранее «Пощёчиной», или «Битвой за Волгу» (сценарист -Кошкинский). Ее премьера состоялась в Большом зале Московской государственной консерватории, а в Чебоксарах – в апреле 1930 г. С первых же титров зрителя захватывает острый сюжет: родные брат и сестра оказались в двух противоборствующих лагерях. «Апайка» – это фильм о гражданской войне. В качестве основного события, описываемого в фильме, взят эпизод временного захвата Казани белочехами в 1918 г. Последней, по существу, работой «Чувашкино» оказалась художественная лента «Священная роща» (сценаристы -Кошкинский и Д. Чистяков). Фильм рассказывает о драматически-трагических событиях, происшедших в чувашской деревне в период коллективизации. В 1932 г. появилась еще одна чувашская кинолента – «Асту» (Помни), поставленная по сценарию Н. Маранькова. Она также посвящена показу сложного и противоречивого процесса коллективизации в Чувашии.

Но наступил роковой 1937 год… Режиссер -Кошкинский, сценаристы сценаристы Метри Юман, , художник , артисты Тани Юн, и многие другие деятели чувашского искусства были незаконно репрессированы, большая часть их творений безжалостно уничтожена.

Из фильмов, которые создало «Чувашкино», сохранились лишь документальная лента «Страна Чувашская» и художественный фильм «Священная роща» и первая часть фильма «Ял». Фильмы, созданные киностудией «Чувашкино» и последующими организациями, смело можно назвать кинодокументами.

Но кинотворчество в Чувашской Республике не угасло. Оригинальные формы национального кино нашел талантливый режиссер Леонид Трифонов (телеспектакли «Кĕпер» («Мост») по роману -Паймена (4 серии), «Тăвалла» («В гору») по роману -Асли (2 серии), «Мелодии леса» по повести (3 серии). Ряд его программ был показан по Центральному телевидению, цикл этнографических фильмов «Религиозно-обрядовая культура чувашей» с успехом демонстрировался на всероссийских фестивалях. На Чувашском телевидении активно выпускали серии художественно-документальных лент режиссеры и сценаристы Владимир Карсаков, Валерий Алексин, Владимир Филиппов, Марина Карягина, Арсений Тарасов и другие.

В 1970-е годы в Чувашии широкое распространение получило кинолюбительское движение. Существовало более 25 любительских студий. Они функционировали в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, Батыреве, Ибресях. Существовало республиканское объединение кинолюбителей. Кинолюбителями Чувашии было создано много документальных сюжетов, посвященных уникальным уголкам природы и памятникам культуры [7]. Произведения кинолюбителей – это, по сути, документальные фильмы самой разнообразной тематики и всех возможных жанров. Произведения кинолюбителей составляют краеведческий фонд архива. С 1990 по 2007 г. Государственным учреждением «Чувашкино» было создано 15 документальных фильмов, касающихся истории Чувашии и отдельных деятелей культуры и науки. В настоящее время документальные фильмы продолжает снимать Чувашское телевидение.

В 1990-х годах зародилась новая для чувашского экрана форма художественно-документального повествования – видеопутешествия, видеоинтервью. Председатель Союза кинематографистов Чувашской Республики Олег Цыпленков более 20 лет снимает на кинокамеру серию «Чунçÿрев» (Путешествия по историческим и памятным местам чувашского народа, Волжской и Великой Болгарии), видеоинтервью с видными деятелями культуры, политиками, творческими коллективами, документирование национальных обрядов, значимых культурных и общественных мероприятий, проводимых в Республике. В XXI веке уровень мастерства чувашских режиссёров заметно повысился. Союз усилился специалистами с высшим специальным образованием (Константин Ефремов, Юрий Сергеев). Это позволило не признаваемому до 2014 года объединению «киношников» пройти государственную регистрацию.

Союз кинематографистов Чувашии решает важные для республики дела по обеспечению школ видеопродукцией в рамках программ дистанционного обучения, продолжает снимать интересные фильмы по национальным сценариям на чувашском языке. Фильм «Нарспи» (режиссёр Андрей Васильев) получил специальный приз на VII Чебоксарском международном кинофестивале 2014 года. Зрители с восторгом приняли чувашские игровые фильмы, впервые показанные на кинофестивале (вне конкурса) – мелодраму «Манăн та телейлĕ пулас килет» («И мне хочется быть счастливой», по пьесе Б. Чиндыкова «Алăксем умĕнче», режиссер В. Оринов,), драму «Юхха» («Гулящая», режиссер В. Карсаков), комедии режиссера А. Степанов-Пртта «Чупкăн»(«Ветреный) и «Франци хĕрĕ тыткăнларĕ чĕрене» («Француженка пленила сердце»).

Можно сказать, что кинотворчество в России, в том числе и Чувашии, идет в ногу со временем. Указом Президента Российской Федерации [1] 2016 год объявлен Годом российского кино. Значит, отечественное киноискусство должно быть популярным. Думаю, что во многих городах откроются кинозалы. А мне, как молодому поколению, очень хочется, чтобы после уроков показывали в нашем районном Доме культуры современные фильмы не только российских режиссеров, но и чувашских, как в былые времена наших бабушек и дедушек.

Литература и источники

1. Из истории «Чувашкино» / // Ученые записки ЧНИИ. Чебоксары, 1967. Вып. 35. С. 98.

2.[ Из воспоминаний: минувшее. — М., 1992. — С. 358-359.]

3. Выдающиеся люди Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2002. С. 138.

4. Галкин кинематографа в Чувашии // Народная школа. 2008. № 5. С. 101-103

5. Из истории художественной культуры Чувашии XX века / // Сборник трудов молодых ученых Чуваш. гос. ун-та. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001.

6. Из истории культуры Чувашской Республики 1917-1985 гг. / . Чебоксары, 1996. Вып. 2.

7.История искусств под ред. . Москва, 2014. С.633-673

8. Крюкова ценности кинодокументов и комплектование ими государственного Архивного Фонда СССР / . М.: Моск. гос. историко-архивн. ин-т, 1984.

9. Первые кинотеатры / И. Михайлов // Советская Чувашия. 1979. 7 сент.

10. Кино в Чувашском крае / В. Сорокин // Советская Чувашия. 1996. 25 мая. С. 2/

Приложение 1

«Понизо́вая во́льница» (1908, другие названия — «Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна»)

Парад на Красной площади г. Чебоксары, организованный для съёмок первого чувашского фильма «Волжские бунтари». 1926 г.

ГАЭКД Чувашской Республики

Тани Юн в роли Сарпике

Тани Юн в роли Сарпике

в одноимённом фильме. 1927 г.

ГАЭКД Чувашской Республики

Кадр из фильма «Вихрь на Волге». -Кошкинский – в роли середняка. 1928 г.

Кадр из фильма «Вихрь на Волге». -Кошкинский – в роли середняка. 1928 г.

ГАСИ Чувашской Республики. Ф. 2765. Оп. 1. Д. 228Г. Парне, -Кошкинский (в центре), оператор Никулеско во время натурных съёмок художественного фильма «Апайка». 1928 г.

ГАЭКД Чувашской Республики

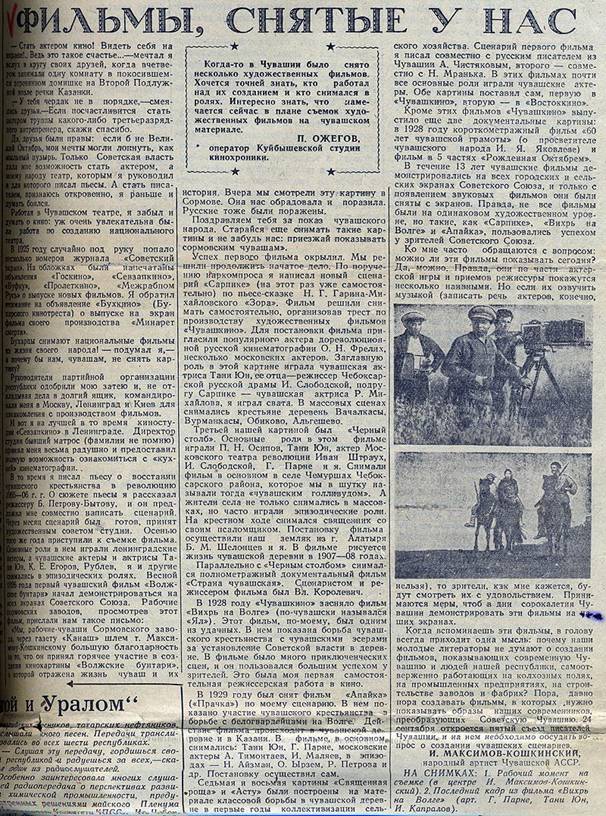

Статья -Кошкинского «Фильмы, снятые у нас», напечатанная в газете «Советская Чувашия».

Статья -Кошкинского «Фильмы, снятые у нас», напечатанная в газете «Советская Чувашия».

ЧГИГН. От.5 Ед. хр.561. № 000

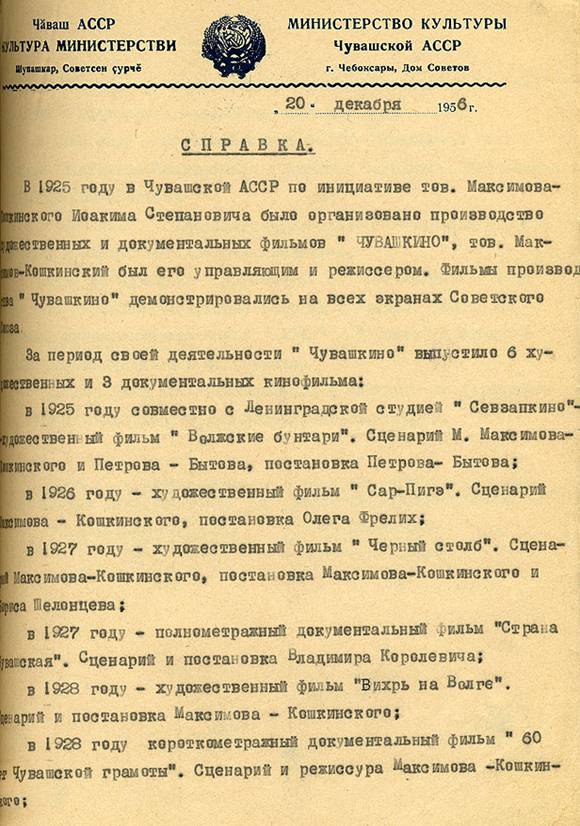

Справка о проделанной работе -Кошкинским за 1925-1930-е гг.

ЧГИГН. От.5 Ед. хр.561. № 000

[1] «О проведении в Российской Федерации Года российского кино»