Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4 им.

город Галич Костромской области

Конспект внеклассного занятия

«ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА - ПАХАРЯ»

Занятие разработала и провела

,

учитель начальных классов

Галич, 2011

Цель:

· показать детям, что во все времена, у всех народов, во всех странах - хлеб основа жизни человека, что процесс выращивания хлеба очень сложный и трудный, поэтому все должны бережно относиться к хлебу, уважать труд людей, выращивающих его.

Ход занятия:

Исстари основным занятием русских людей являлось земледелие. Всю зиму и раннюю весну земледелец готовился к пахоте, севу и жатве. Наблюдал за природой, определял, какой год будет, какая будет погода.

Приметы:

Март сухой, да мокрый май – будет каша и каравай.

Мокрый апрель – хорошая пашня.

Одна майская роса – коням лучше овса.

Дождь в мае хлеба поднимает.

Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом за хлебом побежал.

Июнь-скопидом мужику урожай копит.

В июле на дворе пусто, да в поле густо.

У мужика в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять.

В сентябре мужика не изба греет, а цеп.

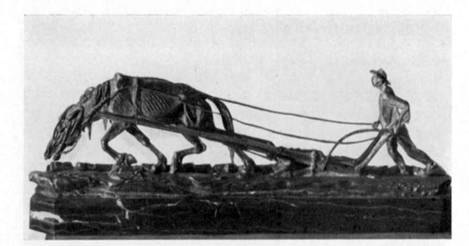

Сев и жатва для крестьянина были самыми значимыми делами. Весной готовились к пахоте. Сохой или плугом вспахивали свой земельный надел. Пахали землю два раза в год – в апреле-мае под яровые, июнь-июль – под озимые. Приступая к пахоте, пахарь обращался к Богу с молитвой об урожае и благосостоянию семьи. В деревне в пасхальные дни выбирали главного пахаря, как правило, это был самый хозяйственный и благочестивого мужик. Раньше его никто не пахал, боялись навлечь бурю, засуху, заморозки и град на всю деревню. Во время праздника первой борозды главный пахарь просил благословения у священника, кланялся на четыре стороны и говорил: «Простите меня, братцы, в чем я погрешил перед вами, помолитесь обо мне Господу Богу и благословите меня», остальные мужики отвечали: «Бог тебя благословит! Ты только вставай пораньше, молись больше и начинай не с бранью, а с крестом и молитвой». В день первой вспашки главный пахарь выезжал в поле в сопровождении всех жителей деревни, после молебна пахарь проводил сохой единую борозду через полосы всех хозяев. Это был зачин, после зачина начинали пахать остальные.

Показ деталей старинного плуга, сохи.

С помощью другого орудия труда – бороны, вспаханную землю боронили.

Показ старинной бороны.

В деревне также выбирался главный сеяльщик. Его избирали голосованием все женатые мужчины-хозяева. На почетную должность выбирали человека с «легкой рукой», счастливчика.

Вместе с детьми проговариваем слова старинной песни:

Сидят мужичье, мужи честные,

Они радуют раду добрую…

«А кто у нас счастливый муж,

Счастливый муж, хозяинушка?

И он у нас на запашичках,

И он у нас на засевычках…»

(Показ лукошка, из которого сеяли зерно)

Конкурс «Чем поля засевали?»

Загадка: Вырос в поле дом,

полон дом зерном,

стены позолочены,

ставни заколочены,

ходит дом ходуном,

на столбе золотом. (колос ржи, пшеницы, ячмень)

Мала малышка - золотая кубышка. (просо)

В поле – сережки на тоненьких ножках. (овес)

Цветет в поле красиво,

зерно всем на диво,

Коричневая ядрица -

Каша всем нравится. (гречиха)

Из земли вырастаю – весь мир одеваю. (лен)

(показать плошки с готовым зерном)

В конце лета начинается жатва. Выходили на жатву целыми семьями: мужчины и женщины, стар и мал. От исхода жатвы зависел достаток в семье. Издавна говорили «Хлеб – дар божий, отец, кормилец». Дни жатвы называли страдой. Работали с раннего утра по поздней ночи, знали «Летний день год кормит»

|

Конкурс «Орудия труда крестьянина в жатву»

Штучка – одноручка,

носик стальной, хвостик деревянный. ( Коса)

Маленький, горбатенький,

все поле избегал, домой прибежал -

всю зиму лежал. (Серп)

Жали и косили в поле в старину косой и серпом.

(показ музейных предметов)

Лежит мужичок в золотом кафтане,

подпоясан, а не поясом,

не поднимешь, так и не встанет. (сноп)

Безо рта - три зуба. (вилы)

Над головой вертятся, в руках крутятся,

стучат, гремят, и все говорят «То-то мы, то-то мы» (молотят цепом)

(показ музейных предметов)

Вместе:

Ох, и слава Богу,

что жито пожали

И в копны поклали:

на гумне стогами,

в клети закромами.

А в печи пирогами.

(Показ музейных предметов: жернова и ступа с пестом, емкости для хранения зерна и муки - маленки )

Конкурс: для девочек «Что в поле родится – все в доме пригодится»

(участники берут плошки и рассказывают, что можно из зерна приготовить)

Рожь – черный хлеб, ржаные лепешки, каша - повалиха.

Пшеница – белый хлеб, вся выпечка, пшеничная каша – полтавская.

Ячмень – каша – перловка, ячневая.

Просо – пшено (пшенная).

Овес – каша, кисель.

Гречка – гречневая каша, блины.

Лен – масло, ткань.

(показ домашней утвари, в чем готовили кашу и творили тесто:

(показ домашней утвари, в чем готовили кашу и творили тесто:

горшки, двойник, опарница, квашня)

Из последнего снопа делали куклу, наряжали и с песнями несли в избу, где ставили под икону – 28 августа на Успенье Богородицы.

Пекли пироги да караваи, праздновали окончание страды, радовались урожаю.

Участникам предлагают поиграть в игру «Пирог»:

две команды, одному игроку по жребию достается быть «пирогом», садится в центр, игроки дружно расхваливают пирог:

Вот он какой высоконький,

вот он какой мякошенький,

вот он какой широконький,

режь его да ешь!

Игроки от каждой команды бегут к «пирогу», кто первый дотронется, того и «пирог». На место «пирога» садится игрок проигравшей команды.

Хоровод «Каравай»

Детей угощают пирогами.

Детей угощают пирогами.