КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Теоретическая механика»

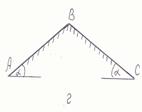

Задание 1: Железнодорожный вагон ![]() массой m получив в точке A начальную скорость VA движется по рельсам, которые на различных участках либо горизонтальны, либо наклонны под углом a к горизонту (рис. 1). Длина участка AB = ℓ. Считается, что на всех участках на вагон действует сила трения (коэффициент трения f), а на участке BC еще и сила сопротивления среды R, зависящая от скорости V вагона. Считать, что в точке B вагон меняет только направление скорости, сохраняя ее модуль.

массой m получив в точке A начальную скорость VA движется по рельсам, которые на различных участках либо горизонтальны, либо наклонны под углом a к горизонту (рис. 1). Длина участка AB = ℓ. Считается, что на всех участках на вагон действует сила трения (коэффициент трения f), а на участке BC еще и сила сопротивления среды R, зависящая от скорости V вагона. Считать, что в точке B вагон меняет только направление скорости, сохраняя ее модуль.

Рассматривая вагон в виде материальной точки, определить закон изменения скорости и закон движения вагона на участке AB, а также закон изменения скорости на участке BC. Единицу измерения коэффициента сопротивления m, следует определить самостоятельно из формулы силы сопротивления R.

Схемы движения железнодорожного вагона изображены на рис. 1., а необходимые для решения данные приведены в табл. 1.

Рис. 1 – Схема движения вагона к заданию № 1

Исходные данные к заданию № 1 по динамике материальной точки

Номер варианта | Рис.1 (а – е) |

т |

м/с |

град. |

м |

|

кН |

|

28 | г | 40 | 10 | 7 | 300 | 0,07 |

| 0,05 |

РЕШЕНИЕ

1. Рассмотрим движение вагона на первом участке АВ. Изображаем его на рисунке (в виде точки) в текущем (промежуточном положении). Указываем все действующие на вагон силы – это сила трения, Fтр, направленная против вектора скорости V; сила тяжести Р, направленная вертикально вниз; нормальная реакция N, направленная перпендикулярно рельсам (линии АВ). Строим декартову систему координат Аху, взяв начало в начальном положении вагона и проведя ось Ах по АВ.

|

Схема сил, действующих на вагон на участке АВ.

2. Составим дифференциальные уравнения движения вагона в проекциях на выбранные оси.

В соответствии с законом Ньютона:

a×m = –Fтр – Р×sina, распишем силы.

Вес вагона Р = m×g, где g ≈ 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; сила трения Fтр = f×N, в свою очередь нормальная реакция от веса вагона N = P×cosa = m×g×cosa.

Учитывая, что ускорение это первая производная от скорости и вторая от пройденного пути, получаем:

, сокращаем массу и окончательно получаем дифференциальное уравнение, описывающие движение вагона на участке АВ.

, сокращаем массу и окончательно получаем дифференциальное уравнение, описывающие движение вагона на участке АВ.

(1)

(1)

3. Интегрируем полученное уравнение по времени

, учитываем, что интеграл от второй производной равен первой производной, т. е.

, учитываем, что интеграл от второй производной равен первой производной, т. е.  – скорость вагона. Кроме этого, во второй части уравнения все величины постоянные, интеграл от постоянной величины равен этой величине, умноженной на время, плюс постоянная интегрирования С1.

– скорость вагона. Кроме этого, во второй части уравнения все величины постоянные, интеграл от постоянной величины равен этой величине, умноженной на время, плюс постоянная интегрирования С1.

Получаем

v = – g(f×cosa + sina)×t + С1 (2)

Получили закон изменения скорости вагона, он движется равнозамедленно с ускорением а = – g(f×cosa + sina).

Проинтегрируем полученное уравнение (2), в результате после интегрирования первой производной получаем саму величину, т. е. получаем закон изменения пути, х.

Интеграл от t будет равен 0,5t2.

Получаем

òv×dt = ò[– g(f×cosa + sina)×t + С1]×dt

x = – g(f×cosa + sina)×òt×dt + òС1×dt

x = – 0,5×g(f×cosa + sina)×t2 + С1×t + C2 (3)

здесь С2 – вторая постоянная интегрирования.

4) Для определения постоянных интегрирования запишем начальные условия движения вагона на первом участке АВ.

В момент времени t = 0 вагон имел начальную скорость v0 = V и его путь равнялся нулю, он находился в начале координат, х0 = 0.

Подставляем t = 0 в полученные уравнения 2 и 3:

v0 = – g(f×cosa + sina)×0 + С1

Получаем С1 = V

x0 = – 0,5×g(f×cosa + sina)×02 + V×0 + C2

C2 = 0.

5) Находим окончательные законы изменения скорости и движения на участке АВ:

v = – g(f×cosa + sina)×t + V (4)

x = – 0,5×g(f×cosa + sina)×t2 + V×t (5)

Теперь подставляем значения и получаем:

v = – 9,81(0,07×cos7° + sin7°)×t + 10 (6)

или v ≈ 10 – 1,877×t

Для последующего решения потребуется скорость и ускорение в т. В, определим их.

Из уравнения (5) для точки В находим время, за которое вагон доедет до этой точки:

xВ = – 0,5×g(f×cosa + sina)×tВ2 + V×tВ, где хВ = ℓ.

Подставляем значения:

300 + 0,5×9,81×(0,07×cos7° + sin7°)×tВ2 – 10×tВ = 0

0,93855985×tВ2 – 10×tВ + 300 = 0, решаем квадратное уравнение:

tB = 5,327 ± j17,066 – уравнение не имеет физически реализуемых корней.

Определим время, при котором скорость вагона станет нулевой.

0 ≈ 10 – 1,877×t0

t0 = 5,327 с.

За это время вагон пройдёт

Х0 = – 0,5×g(f×cosa + sina)×t02 + V×t0 = 50,558 м – он не доходит до верхней точки В и скатится назад.

Чтобы продолжить решение задачи и выполнить вторую часть расчётов сократим заданный путь до 50 м, ℓ = 50 м.

Тогда xВ = – 0,5×g(f×cosa + sina)×tВ2 + V×tВ,

Подставляем значения:

50 + 0,5×9,81×(0,07×cos7° + sin7°)×tВ2 – 10×tВ = 0

0,93855985×tВ2 – 10×tВ + 50 = 0, решаем квадратное уравнение:

tB1 = 5,265 с, tВ2 = 99,257 с, оставляем первый корень, так как второй не имеет физического смысла, за это время вагон остановится.

Получаем скорость в т. В

VB = – 9,81(0,07×cos7° + sin7°)×5,265 + 10 = 0,117 м/с.

6) Рассмотрим движение вагона на втором участке ВС аналогично тому, как это было сделано для участка АВ. Основные изменения – изменится направление действия силы тяжести и добавиться сила сопротивления R, которая зависит от скорости вагона.

|

Схема сил, действующих на вагон на участке ВC.

7) Для участка ВС строим новую систему координат Вху взяв начало в точке В и проведя ось Вх по ВС.

Составляем дифференциальные уравнения движения вагона в проекциях на указанные оси.

В соответствии с законом Ньютона:

a×m = –Fтр + Р×sina – R, добавилась сила R = m×v2 = ![]() .

.

Получаем для участка ВС:

(7)

(7)

8) Решаем неоднородное нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка.

Для упрощения выкладок сразу подставим постоянные величины:

10000×x" – 0,05×(x')2 = 1,87712×104

Решаем однородное уравнение:

10000×x" – 0,05×(x')2 = 0

Водим новую переменную (скорость)

x' = ![]() = v(t), тогда x" = v'(t), это позволит понизить порядок уравнения:

= v(t), тогда x" = v'(t), это позволит понизить порядок уравнения:

Получаем:

10000×v' – 0,05×v2 = 0, сокращаем

Переписываем через дифференциалы и разделяем переменные

Интегрируем полученное уравнение

– + C1, где С1 – постоянная интегрирования.

+ C1, где С1 – постоянная интегрирования.

Получаем:

v(t) = ![]() , переобозначаем постоянную интегрирования

, переобозначаем постоянную интегрирования

v(t) =  (8),

(8),

или

, опять разделяем переменные и интегрируем

, опять разделяем переменные и интегрируем

x = 200000×ln(t + C1) + C2 (9)

Получили решение однородного уравнения (9).

Для получения общего решения уравнения (7) необходимо к решению однородного уравнения прибавить частное решение неоднородного уравнения ![]() . Для неоднородного уравнения с правой частью в виде константы, частное решение ищут в виде этой константы,

. Для неоднородного уравнения с правой частью в виде константы, частное решение ищут в виде этой константы, ![]() = 18771,2.

= 18771,2.

Первая и вторая производная от постоянной равны нулю и мы очевидно получаем после подстановки в исходное уравнение частного решения

10000×(![]() )" – 0,05×(

)" – 0,05×(![]() ')2 +

')2 + ![]() = 1,87712×104

= 1,87712×104

10000×0 – 0,05×02 + 18771,2 = 1,87712×104 – тождество.

Общее решение

x = 200000×ln(t + C1) + C2 + 18771,2 (10)

9. Для участка ВС принимаем новый отсчет времени от начального момента t = 0. Найходим с помощью начальных условий движения постоянные интегрирования.

При t = 0, х = 0 и v(0) = VB = 0,117 м/с.

Из (8) получаем

0,117 =  , С1 = 200000/0,117 = 1709916,5.

, С1 = 200000/0,117 = 1709916,5.

Окончательно искомый закон изменения скорости вагона на участке ВС:

v(t) =  .

.

Задание 2: Машинист электровоза посредством контроллера увеличивает мощность тяговых двигателей так, что модуль силы тяги FT возрастает согласно уравнению FT = 22×t + 0,3×t2. 2. Масса электровоза m = 140 т начальная скорость V0 = 0. Модуль силы сопротивления движению постоянен и равен R = mG, где m = 0,017 – коэффициент сопротивления; G– вес электровоза.

Принимая электровоз за материальную точку, определить момент времени, когда он тронется с места, а также закон изменения скорости и уравнение движения. Участок пути считать горизонтальным.

РЕШЕНИЕ.

1. Изображаем электровоз на рисунке (в виде материальной точки) в произвольный момент времени и указываем все действующие на него силы.

1. Изображаем электровоз на рисунке (в виде материальной точки) в произвольный момент времени и указываем все действующие на него силы.

На электровоз действует сила тяжести G = m×g; сила тяги FT и сила сопротивления R, которая постоянна и равна R = mG = 0,017×140000×9,81 = 2,335×104 Н. Считаем, что в эту силу включены все силы сопротивления, включая силу трения. Так же на электровоз действует сила нормальной реакции, которая при горизонтальном расположении электровоза будет равна его весу N = G.

2. Определим момент времени t1 когда электровоз трогается с места. Условие трогания, равенство силы тяги и сопротивления:

t = t1

R = FT;

m×m×g = 22×t1 + 0,3×t12

22×t1 + 0,3×t12 – 2,335×104 = 0

Решаем квадратное уравнение и получаем корни:

t1 = 244,706 с и t1 = –318,039 с – этот корень отбрасываем, как физически нереализуемый.

Электровоз тронется с места через t1 = 244,706 c ≈ 4 мин.

3. Принимаем за начало координат точку начального положения электровоза и направляем ось Ох по горизонтальному участку пути.

В соответствии с законом Ньютона составляем дифференциальное уравнение движения электровоза в проекции на ось Ох:

x"×m = 22×t1 + 0,3×t12 – m×m×g

x"×140000 = 22×t1 + 0,3×t12 – 2,335×104 (1)

Интегрируем дважды дифференциальное уравнение (1) и находим закон изменения скорости и закон движения электровоза.

140000òx"×dt = ò(22×t1 + 0,3×t12 – 2,335×104)×dt

140000×x' = 11×t2 + 0,1×t3 – 23347,8×t +C1 (2)

В момент трогания электровоза его скорость равна нулю, отсюда запишем начальные условия для нахождения С1:

t = t1 = 244,706 c

x'(t1) = 0

140000×0 = 11×t12 + 0,1×t13 – 23347,8×t1 +C1

C1 = (23347,8 – 11×t1 + 0,1×t12)× t1 = (23347,8 – 11×244,706 + 0,1×244,7062)×244,706 = 3589330,811 ≈ 3589330,8

Подставляем полученное значение и получаем искомое уравнение для скорости электровоза:

140000×v(t) = 11×t2 + 0,1×t3 – 23347,8×t +3589330,8

v(t) = 7,1429×10–7×t3 + 7,8571×10–5×t2 – 0,16677×t + 25,63808 м/с (3)

или

v(t) = 2,57144×10–6×t3 + 2,82856×10–5×t2 – 0,60037×t + 92,29709 км/час

Теперь находим закон изменения пути:

140000òx'×dt = ò(11×t2 + 0,1×t3 – 23347,8×t +358930,8)×dt

140000×x = 3,66667×t2 + 0,025×t4 – 11673,9×t2 + 25,63808 ×t + C2

Запишите начальные условия движения для момента трогания электровоза, его путь равен нулю:

t = t1 = 244,706 c

x(t1) = 0

140000×0 = 3,66667×t13 + 0,025×t14 – 11673,9×t12 +3589330,8×t1 + C2

С2 = 11673,9×244,7062 – 3,66667×244,7062 – 0,025×244,7064 – 3589330,8×244,706 = – 3,22658×108

140000×x = 3,66667×t2 + 0,025×t4 – 11673,9×t2 +3589330,8×t – 3,22658×108

x = 1,78571×10–7×t4 + 2,61905×10–5×t3 – 0,083385×t2 + 25,63808×t – 2304,69767 м (4)

Уравнения (3) и (4) – искомые законы изменения скорости и уравнение движения электровоза.

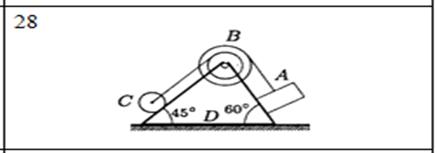

Задание 3: Механическая система состоит из груза А массой mA = 9 кг, блока В массой mB = 3 кг; (большой радиус R = 60 см, меньший r = 40 см), цилиндра С массой mC = 19 кг и радиуса RC = 30 см и призмы D массой mD = 59 кг находящейся на горизонтальной плоскости. Трение между призмой и плоскостью отсутствует. Груз А получает перемещение SA = 1 м относительно призмы вдоль ее поверхности влево. Куда и на какое расстояние переместиться призма?

РЕШЕНИЕ

1. Построим неподвижную декартовую систему координат Оху, взяв начало О по левому краю призмы D.

1. Построим неподвижную декартовую систему координат Оху, взяв начало О по левому краю призмы D.

2. Указываем на рисунке все внешние активные силы и реакции внешних связей, действующие на данную механическую систему. К ним относятся силы тяжести всех четырех тел – РА, РВ, РС, РD, а также реакция опорной горизонтальной поверхности – ![]() . Силы тяжести всех тел приложены в их центрах тяжести (центр тяжести треугольной призмы находится в точке пересечения ее медиан), а положение точки приложения реакции связи

. Силы тяжести всех тел приложены в их центрах тяжести (центр тяжести треугольной призмы находится в точке пересечения ее медиан), а положение точки приложения реакции связи ![]() не имеет принципиального значения. В данной схеме все указанные силы направлены вдоль координатной оси у.

не имеет принципиального значения. В данной схеме все указанные силы направлены вдоль координатной оси у.

3. Составим дифференциальное уравнение движения центра масс данной системы в проекции на горизонтальную ось ![]() :

:

![]()

где: М – масса всей системы; ![]() – проекция ускорения центра масс всей системы на ось Ox.

– проекция ускорения центра масс всей системы на ось Ox.

4. Проинтегрируем дважды полученное дифференциальное уравнение, учитывая, что в начальный момент времени система находилась в покое. В результате двойного интегрирования получим:

. (1)

. (1)

Равенство (1) означает, что положение центра масс системы на координатной оси ![]() остается неизменным (несмотря на то, что отдельные тела в системе переместились по сравнению с их первоначальным положением).

остается неизменным (несмотря на то, что отдельные тела в системе переместились по сравнению с их первоначальным положением).

Отсюда делаем вывод о том, что координата х0c центра масс системы вначале (когда все тела находились в покое) будет равна координате хc системы в конце (после перемещения отдельных тел в системе), т. е. будет выполняться равенство: х0c = хc.

5. Составим вторую схему, положение системы в конечном положении:

6. Воспользуемся формулами для определения координат центра масс системы вначале х0С (когда она находилась в покое) и в конце хС (когда груз А совершит перемещение SA):

,

,

,

,

где: mA, mB, mC, mD – массы тел A, B, C и D соответственно;

xOA, xOB, xOC, xOD – начальные координаты центров масс тел A, B, C и D;

xA, xB, xC, xD – конечные координаты центров масс тел A, B, C и D.

Начальные и конечные координаты центров масс тел определяем по рисункам. Центр тяжести призмы D находится в точке пересечения медиан, но его точное расположение неважно, необходимо найти только перемещение призмы и её направление.

На рисунке конечного положения предполагается, что после перемещения груза А по грани призмы влево на расстояние SA призма D переместится вправо на расстояние ∆xD.

![]() Обозначаем проекции на ось Ох в начальном положении:

Обозначаем проекции на ось Ох в начальном положении:

xOA = a

xOB = b

xOC = c

xOD = d

Из второго рисунка находим абсолютные перемещения и новые координаты, выражая их через заданное перемещение и проекции в начальном положении:

![]() xA = a – SA×cos60° + ∆xD

xA = a – SA×cos60° + ∆xD

xB = b + ∆xD

xC = c – SA×(r/R)×cos45° + ∆xD

xD = d + ∆xD

7. Подставляем полученные выражения в формулы для нахождения центра масс и приравниваем х0c = хc:

Подставляем величины и находим неизвестное перемещение:

0 = 9×(–1×cos60° + ∆xD) + 3×∆xD + 19×(–1×cos45°×40/60 + ∆xD) + 59×∆xD

∆xD = ![]() ≈ 0,199278 м.

≈ 0,199278 м.

Положительное значение величины означает, что предположение о том, что призма перемещается вправо, оказалось верным.

Призма переместится на 199,28 мм, или на 19,93 см вправо.

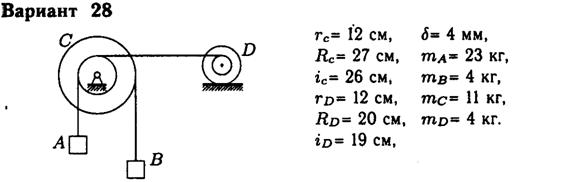

Задание 4: Механическая система состоит из тел, взаимосвязанных между собой нерастяжимой нитью. Под действием сил тяжести система из состояния покоя приходит в движение. Какую скорость приобретет груз ![]() , переместившись (вверх или вниз) на расстояние

, переместившись (вверх или вниз) на расстояние ![]() ? Качение цилиндра (или блока) происходит без проскальзывания с коэффициентом трения качения –

? Качение цилиндра (или блока) происходит без проскальзывания с коэффициентом трения качения – ![]() . Коэффициент трения скольжения –

. Коэффициент трения скольжения – ![]() . Радиусы инерции –

. Радиусы инерции – ![]() ,

, ![]() . Внешние радиусы –

. Внешние радиусы – ![]() ,

, ![]() . Внутренние радиусы –

. Внутренние радиусы – ![]() ,

, ![]() . Кроме того, определить с каким ускорением будет двигаться груз

. Кроме того, определить с каким ускорением будет двигаться груз ![]() в этот момент времени.

в этот момент времени.

|

РЕШЕНИЕ.

1. Для определения скорости груза ![]() применим интегральную форму теоремы об изменении кинетической энергии механической системы:

применим интегральную форму теоремы об изменении кинетической энергии механической системы:

где: ![]() – текущее значение кинетической энергии системы;

– текущее значение кинетической энергии системы;

– сумма работ всех внешних сил, действующих на систему.

2. Зададим грузу А скорость VA и выразим через нее скорости других точек и тел механической системы:

– скорость точки К блока С – VK = VA = VM (так как нить нерастяжимая);

– угловая скорость блока C – ωC = VK/rC = VA/rC;

– скорость точки внешнего обода блока С, равная скорости груза В – VB = ωC×RC = VA×RC/rC;

– угловая скорость цилиндра ![]() – ωD = VM/(RD + rD) =

– ωD = VM/(RD + rD) =  ;

;

– скорость центра масс цилиндра D – VC3 = ωD×RD =  .

.

|

Точка контакта Р(МЦС) цилиндра ![]() с горизонтальной опорной поверхностью называется мгновенным центром скоростей (ее скорость всегда равна нулю).

с горизонтальной опорной поверхностью называется мгновенным центром скоростей (ее скорость всегда равна нулю).

3. Вычислим кинетическую энергию механической системы в виде функции от искомой скорости VA:

,

,

где: TA, TB, TC, TD – кинетические энергии грузов А и В, блока С и цилиндра D соответственно.

Так как оба груза совершают поступательное движение, то их кинетическая энергия определяется по формуле:

ТА +ТВ = 0,5(mA×VA2 + mB×VB2) = 0,5[mA + mB×![]() ]×VA2

]×VA2

Так как блок C совершает вращение вокруг неподвижной оси C2, то его кинетическая энергия определяется по формуле:

TC = 0,5×JC2×ωC2 = 0,5×mC×iC2×VA2/rC2

Так как цилиндр ![]() совершает плоскопараллельное движение, то его кинетическая энергия определяется по формуле:

совершает плоскопараллельное движение, то его кинетическая энергия определяется по формуле:

TD = 0,5×mD×VC32 + 0,5×JC3×ωD2 = 0,5×[mD× + mD×iD2×

+ mD×iD2× ] =

] =

0,5×mD×[ + iD2×

+ iD2× ]×VA2.

]×VA2.

Суммируем все кинетические энергии:

Т = 0,5×VA2×[mA + mB× +×mC×

+×mC× + mD×

+ mD× + mD

+ mD  ]

]

4. Вычислим сумму работ всех внешних сил, действующих на систему при заданном перемещении груза А – S = 1 м.

– работа силы тяжести грузов – АРА + АРВ = mA×g×S – mB×g×S×RC/rC;

– работа силы тяжести блока – АРС = 0, так как SC2 = 0

– работа реакции неподвижного шарнира блока – АRC = 0, так как реакция приложена к неподвижной точке С2;

– работа силы тяжести цилиндра – АРD = 0, так как вектор силы тяжести перпендикулярен направлению перемещения;

– работа нормальной реакции горизонтальной опорной поверхности – АND = 0, так как SР(МЦС) = 0;

– работа силы трения скольжения, действующей на цилиндр – АFтр = 0, так как SР(МЦС) = 0;

– работа момента сопротивления качению – АМсоп = – Мсоп×φD =

– d×mD×g×S/(rD+RD)×

Просуммируем все работы и получим формулы для суммарной работы всех внешних сил:

А = SАi = [mA – mB×![]() – d×mD×

– d×mD×![]() ]×g×S

]×g×S

Получаем:

Т = А

0,5×VA2×[mA + mB× +×mC×

+×mC× + mD×

+ mD× + mD

+ mD  ] =

] =

[mA – mB×![]() – d×mD×

– d×mD×![]() ]×g×S

]×g×S

5. Из полученного выражения находим скорость:

VA =  =

=

= 16,746 см/с.

= 16,746 см/с.

Получили VA = 16,746 см/с..

6. Для определения ускорения груза используем дифференциальную форму теоремы об изменении кинетической энергии системы

, где:

, где:![]() – суммарная мощность всех внешних сил, действующих на систему.

– суммарная мощность всех внешних сил, действующих на систему.

Выражение для суммарной мощности можно получается, если продифференцировать по времени формулу для суммарной работы этих же сил:

![]() [mA – mB×

[mA – mB×![]() – d×mD×

– d×mD×![]() ]×g×VA

]×g×VA

так как VA = dS/dt, а мощность сил по определению равна N = dA/dt.

Теперь дифференцируем по времени выражение для кинетической энергии системы

dT/dt = VA×[mA + mB× +×mC×

+×mC× + mD×

+ mD× + mD

+ mD  ]×(dVA/dt)

]×(dVA/dt)

где dVA/dt = aA – ускорение груза.

Подставляем полученные формулы в формулу теоремы и получаем выражение для определения требуемого ускорения:

аА = {[mA – mB×![]() – d×mD×

– d×mD×![]() ]×g×VA}/{VA×[mA + mB×

]×g×VA}/{VA×[mA + mB× +×mC×

+×mC× + mD×

+ mD× + mD

+ mD  ]} =

]} =

{[mA–mB×![]() –d×mD×

–d×mD×![]() ]×g}/{[mA+mB×

]×g}/{[mA+mB× +mC×

+mC× +mD×

+mD× +mD

+mD  ]} =

]} =

[23–4×(27/12)–0,4×4/(12+20)]×9,81/[23+4×![]() +11×

+11×![]() +4×

+4×![]() +4

+4  ] = 1,402 см/с2

] = 1,402 см/с2

Положительное значение ускорения говорит о том, что груз ![]() движется вниз ускоренно.

движется вниз ускоренно.