,

д. т.н., профессор Кафедры финансов и кредита Академии труда и социальных отношений

*****@***ru; *****@***ru

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Ключевые слова: проект, контроль, результативность, эффективность, предпочтительность, индекс, поддержка.

Keywords: project, control, productivity, efficiency, preference, index, criterion, support.

Известно, что ценностные ориентиры (ценности) являются ключевым элементом, отправной точкой в последовательности действий, связанных с разработкой и реализацией государственной политики: цели (дерево целей), проблемы, задачи, ресурсы, решения, программы, календарь.[1] Без четкого общественного понимания ценностных ориентиров “инструменты” будут обсуждаться безотносительно того, “что мы собираемся построить в итоге”[2]. В этом смысле весьма уместной представляется, например, оценка адекватности утверждения “что миссия России – защищать справедливость во всем мире”[3].

Не разъясняет ситуацию с ценностными ориентирами и целевыми установками, в рамках которых происходит социально-экономическое развитие страны, и Конституция Российской Федерации. Так в ч. 1 ст. 7 говорится, что государственная политика направлена (по сути, основная целевая установка) “на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека”. То есть, акцент здесь делается на условиях (их количестве, качестве). В то время как методологически более правильным, на наш взгляд, представляется: достойная жизнь и свободное развитие человека - цель; условия - инструмент.

Отсюда, с одной стороны, вполне резонными являются попытки построения (на основе большого числа общепринятых в мировой практике частных показателей) количественных оценок успешности страны и качества государственного управления[4]. С другой стороны, при наличии соответствующей информации на основе методов теории распознавания образов реально идентифицировать те слои российского общества, интересы которых в первую очередь учитываются в государственной политике.

После определения ценностей другой проблемой, на которую указывают многие авторы[5], является коррупция. В частности, в упомянутой работе А. Яковлева коррупция в России характеризуется в формате “распила выделенного бюджета” (иначе, “коррупция с воровством”). Она наносит существенно больший ущерб экономике и обществу по сравнению с коррупцией путем “дележа полученной прибыли” (“коррупция без воровства’). Финансовый контроль - один из основных инструментов государства, предназначенный для снижения этого ущерба.

К основополагающим принципам финансового контроля, практическая реализация которых в современной России оставляет желать лучшего[6], относятся: законность совершаемых хозяйственных сделок и финансовых операций, их прозрачность (открытость), результативность, экономность, эффективность расходования финансовых средств.

Значение финансового контроля весьма актуально в инновационной сфере, поскольку:

- “управление страны постоянно подчеркивает необходимость разработки новых, высокоэффективных образцов … и прорывных технологий”[7]. В то же время наука во всем мире остается затратным сектором экономики, с чем приходится мириться;

- “колоссальность денежных вливаний и физическая неспособность проконтролировать государством весь процесс” приводят к появлению “никчемных дорогостоящих проектов, которые оттягивают на себя нужные в других, более значимых проектах ограниченные ресурсы”[8].

Поэтому актуальными представляются попытки совершенствования механизмов ценообразования, финансирования и оценки эффективности инновационных проектов. В настоящей статье рассматриваются элементы подхода для оценки целесообразности государственной поддержки (с помощью бюджетных средств) инновационных проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции. Для определенности будем полагать, что это сложные наукоемкие образцы техники с высокой долей добавленной стоимости.

Заметим, что в методическом плане принципиальным отличием инновационного проекта от инвестиционного проекта является применение при анализе целесообразности его реализации двух групп показателей. Показатели первой группы, по сути, представляют собой свойства, характеристики (эксплуатационные, технические и др.) создаваемой инновационной продукции. Вторую группу составляют показатели экономической эффективности, эффективности дисконтированного денежного потока, генерируемого на периоде жизненного цикла создаваемого образца.

Для случаев, когда экономическая эффективность разработки и производства образца выступает на первый план (скажем, в оборонной сфере это не всегда так), перечень показателей второй группы совпадает с теми, которые используются в инвестиционном анализе. В интерпретации[9] этот перечень включает: чистый приведенный доход (NPV), индекс рентабельности (PI), модифицированную внутреннюю норму доходности (MIRR) и срок окупаемости (PP).

Продемонстрируем идею предлагаемого подхода на числовом примере оценки предпочтительности двух инновационных проектов (ИП. 1, ИП. 2), направленных на достижение (превышение) заданных (условных) характеристик “эталонного образца” техники, представленных в табл. 1. По сути, эта таблица содержит показатели результативности (№№ 1 - 5) конкурирующих проектов (ИП 1 – ИП 2).

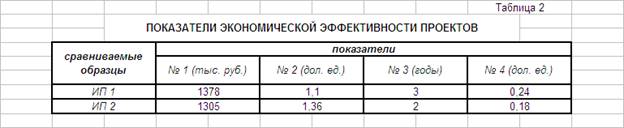

В табл. 2 приводятся показатели экономической эффективности проектов: NPV (№ 1), PI (№ 2), MIRR (№ 3), PP (№ 4).

Считается, что каждый из проектов укладывается в рамки выделяемых на их реализацию бюджетных средств (соблюдается принцип экономности).

Нетрудно видеть, что таблицы 1 и 2 содержат достаточно противоречивые данные. Скажем, если требуемая характеристика № 2 в табл. 1 по ИП 1 достигается, а по ИП. 2 – нет, то по характеристике № 5 все происходит наоборот. Подобные обстоятельства существенно осложняют реализацию принципов эффективности и прозрачности при выборе реализуемого проекта. Принцип прозрачности в данном случае заключается в том, что методика выбора наиболее предпочтительного проекта находится в открытом доступе для участвующих конкурсантов.

В предлагаемом подходе в основу выбора инновационного проекта положен комплексный количественный показатель - индекс предпочтительности проекта P. Его конструкция варьирует в зависимости от акцента: на результативность, эффективность или на то и другое. Вместе с тем базовым элементом конструкции всегда остается метод свертки[10], который по отдельности может быть применен к каждой группе показателей. То есть, появляется возможность отдельного расчета индексов результативности и экономической эффективности.

В соответствии с предлагаемым подходом (в нашем примере не выделяется ни одна группа показателей) расчет индекса предпочтительности начинается с формирования базы сравнения, которая строится по всем показателям, участвующим в таблицах 1 и 2, на основе их лучших значений.

При этом в табл. 1 полагается, что:

- чем больше совпадающий диапазон по показателю № 1, тем лучше;

- в лучшем случае покрываются обе скорости по показателю № 2;

- чем больше значение показателя № 3, тем лучше;

- чем меньше значение показателей №№ 4, 5, тем лучше.

В табл. 2:

чем больше значение показателей №№ 1, 2, 4, тем лучше;

чем меньше значение показателя № 3, тем лучше;

Проведем несколько формальных преобразований c перечисленными показателями.

С помощью первого преобразования сделаем их значения измеряемыми количественно. Это касается показателей №№ 1, 2 в табл. 1. Для ИП 1 и эталонного образца: значение показателя № 1 заменим на (0,72-0,43))/(0,82-0,31) = 0,57; значение показателя № 2 - на 1 (достигаются оба заявленных требования). Для ИП 2 по той же логике: значение показателя № 1 заменим на (0,82-0,31))/(0,82-0,31) = 1; значение показателя № 2 - на 0,5 (достигается одно из двух заявленных требований).

С помощью второго преобразования организуем одинаковой целевую направленность показателей. Для этого заменим на обратные значения показателей №№ 4, 5 в табл. 1 и показателя № 3 в табл. 2.

С помощью третьего преобразования сделаем все показатели (посредством деления значения каждого показателя на его максимальное значение в столбце) измеряемыми в единой шкале (от 0 до 1).

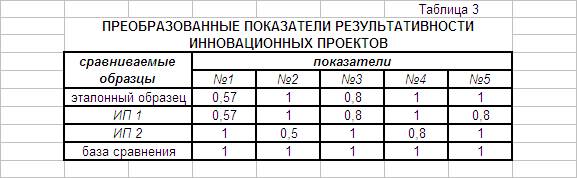

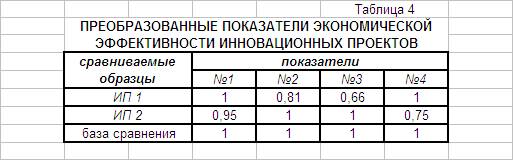

В результате проведенных преобразований таблицы 2 и 3 превратились в таблицы 3 и 4.

Обратимся теперь к упоминавшемуся методу свертки и (на основе отклонений значений показателей от их лучших значений) рассчитаем весовые коэффициенты ![]() по всей совокупности показателей из таблиц 3 и 4:

по всей совокупности показателей из таблиц 3 и 4:

![]() > 0, i = 1,2,…9,

> 0, i = 1,2,…9, ![]() = 1,

= 1,

где ![]() - весовой коэффициент i-о показателя;

- весовой коэффициент i-о показателя;

i – номер показателя: для i = 1-5, совпадающий с его номером из табл. 1 (3); для i = 6-9 , соответствующий его номеру из табл. 2 (4) плюс “5”.

Весовые коэффициенты составили:

![]() = 0,15;

= 0,15;![]() = 0,17;

= 0,17; ![]() =0,7;

=0,7; ![]() = 0,7;

= 0,7; ![]() = 0,7;

= 0,7;![]() = 0,2;

= 0,2; ![]() = 0,07;

= 0,07;![]() = 0,12;

= 0,12; ![]() = 0,26.

= 0,26.

По формуле

![]() =

= ![]() , (1)

, (1)

где ![]() - индекс перспективности проекта, измеряемый в долл. ед. При этом большему значению соответствует более перспективный проект;

- индекс перспективности проекта, измеряемый в долл. ед. При этом большему значению соответствует более перспективный проект;

![]() - значение i-о показателя из табл. 3, 4,

- значение i-о показателя из табл. 3, 4,

вычислим индексы перспективности проектов.

Для первого проекта индекс перспективности ![]() составил 0,87; для второго проекта:

составил 0,87; для второго проекта: ![]() = 0,84. Как видим, оба инновационных проекта недалеко отстоят друг от друга: 87% и 84% от базы сравнения. Но первый проект все-таки имеет большее значение индекса предпочтительности. Его и следовало бы выбрать в качестве реализуемого с использованием государственной поддержки, если бы он не уступал по характеристикам создаваемой продукции эталонному образцу. А это по характеристике № 5 не так.

= 0,84. Как видим, оба инновационных проекта недалеко отстоят друг от друга: 87% и 84% от базы сравнения. Но первый проект все-таки имеет большее значение индекса предпочтительности. Его и следовало бы выбрать в качестве реализуемого с использованием государственной поддержки, если бы он не уступал по характеристикам создаваемой продукции эталонному образцу. А это по характеристике № 5 не так.

Поэтому обратимся к результативности ИП 2. Здесь ситуация для выводов не столь очевидная как в случае с ИП 1. Чтобы ее разъяснить по формуле (1), в которой вместо девяти показателей будут участвовать только пять (из табл. 3), рассчитаем, применяя ту же последовательность шагов, что и выше, индексы результативности для ИП 2 и эталонного образца. Их значения соответственно: 0,79 и 0,82. Это означает, что инновационный продукт, создаваемый в результате реализации второго инновационного проекта, уступает по своим характеристикам эталонному образцу.

Таким образом, экспертиза инновационных проектов позволяет сделать вывод: государственная поддержка представленных инновационных проектов нецелесообразна.

Рассмотренный пример лишь частично иллюстрирует возможности формализованного подхода к анализу инновационных проектов, реализующих принципы государственного финансового контроля. Как отмечалось выше, он не исключает нюансы, характерные для проектов из разных сфер и отраслей экономики.

[1] Сулакшин , цели, государственное управление и успешность страны. - http://rusrand. ru/docconf/cennosti-celi-gosudarstvennoe-upravlenie-i-uspeshnost-strany

[2] Почему программы либералов и Столыпинского клуба не сработают // РБК. – М., 2016. - № 98 (2354), 7 июля. - С. 7.

[3] Нарышкин рассказал о миссии России // Metro. – М., 2016. – 4 апреля. – С. 4.

[4] Успешность развития социальных систем и государственная политика и управление. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции. Москва, 28 ноября 2014 г. - М.: Наука и политика, 2015. - 624 с.

[5] Ср.: НАНОтомия неудач. Из выпуска от 10-06-2016 рассылки “Новая газета”; Россия возглавила рейтинг “блатного капитализма”. Из выпуска от 06-05-2016 рассылки “Газета. Ru – Первая полоса”; Глобализация против оффшоров. Из выпуска от 10-05-2016 рассылки “Новая газета”.

[6] Картель догнали штрафы. - www. gazeta. ru/auto/2016/03/17_a_8127665.shml; Наперсники отката. - http;//www. novayagazeta. ru/inquests/72239.html; Нанокирпич с макрочипом. - http;//www. novayagazeta. ru/columms/71399.html

[7] http://sled-samprok. ru/news-rus/soyuzmash-rossii-izlozhil-svoyu-poziciyu-po-voprosu-povysheniya-effektivnosti-niokr-v-opk. html

[8] Черный ящик российского ВПК. - http://zakonvremeni. ru/publications/25-factological/24869-chyornyj-yashhik-rossijskogo-vpk. html

[9] Разумовский эффективности инвестиционных проектов // Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России. – М., 2013. - № 4. - С. 78-82.

[10] Разумовский сравнительной оценки конкурентоспособности // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 2006. - № 2. – С. 71-75.