Методические указание указания для выполнения лабораторных работ по физике

преподаватель физики

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» (ГБПОУ ВО «ВГПТК»)

Учебное пособие предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений, изучающих курс «Физики». Целью учебного пособия является оказание методической помощи студентам при выполнении фронтальных лабораторных работ по физике.

Методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «Физика», составленной на основе требований ФГОС СПО.

В методических рекомендациях представлены в логической последовательности, согласно учебному плану, текущие лабораторные работы. Дано подробное описание конкретной лабораторной работы, контрольные вопросы или дополнительное задание к работе.

Данные методические рекомендации могут быть использованы для проведения практических занятий по физике, а также рекомендованы для самостоятельного изучения студентами при подготовке к выполнению лабораторных работ.

Содержание

1. Введение…………………………………………………………………

2..Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ:

2..1. Лабораторная работа №1: «Определение ускорения свободного падения

при помощи маятника»……………………………………………………

2. 2 Лабораторная работа №2: «Измерение относительной

влажности»………………………………………………………………….

2..3. Лабораторная работа №3: «Определение коэффициента жесткости

резины»………………………………………………………………………..

2..4. Лабораторная работа №4: «Измерение электроемкости конденсатора» ……….………………………………………………………………………………..

2..5. Лабораторная работа № 5: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления

источника тока»…………………………………………………………….

2..6. Лабораторная работа №6: « Изучение смешенного соединения

проводников»………………………………………………….....................

2..7. Лабораторная работа №7: «Изучение явления электромагнитной

индукции»…………………………………………………………………..

2..8. Лабораторная работа №8: «Определение показателя преломления

стекла»……………………………………………………………………….

2..9. Лабораторная работа №9: « Определение длины световой волны с

помощью дифракционной решетки» ……………………………....

2..10. Лабораторная работа №10: «Изучение треков заряженных частиц,

полученных в камере Вильсона при ядерных реакциях (по готовым

фотографиям)»………....................................................................................

3. Литература

Введение

Лабораторная работа – один из видов самостоятельной практической работы студентов. Именно на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы с приборами, учатся самостоятельно проводить опыты делать соответствующие выводы по их результатам, что будет способствовать лучшему усвоению и закреплению пройденного теоретического материала.

Целью лабораторных работ является углубление и закрепление теоретических знаний и развитие навыков самостоятельного проведения эксперимента.

Лабораторные работы проводятся в кабинете физики и оформляются в тетрадях для лабораторных работ. Лабораторные работы обязательны для выполнения, поэтому в случае отсутствия студента на лабораторной работе по любой причине или получение неудовлетворительной оценки за лабораторную работу студент должен согласовать с преподавателем время ее выполнения (или пересдачи).

Рекомендации к выполнению лабораторной работы:

· прежде чем начать работу, внимательно прочитайте порядок ее выполнения;

· проверьте наличие всех материалов, необходимых для выполнения лабораторной работы;

· выполняя работу, соблюдайте правила безопасности при проведении опытов, внимательно следуйте инструкциям;

· при оформлении работы необходимо указать тему, цель работы, используемое оборудование, выполнение работы, согласно инструкции, сделать вывод и дать письменные ответы на контрольные вопросы.

Система оценивания работ традиционная:

· оценка «отлично» ставиться, если студент выполнил работу в полном объеме, в срок, с соблюдением необходимой последовательности действий, в отчете правильно и аккуратно выполнены все расчеты, таблицы, чертежи, графики; грамотно сделан вывод и даны правильные ответы на контрольные вопросы;

· оценка «хорошо» ставиться, если студент выполнил требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета;

· оценка «удовлетворительно» ставиться, если студент не полностью выполнил работу, но объем выполненной работы позволяет сделать правильные выводы, в ходе работы были допущены значительные ошибки;

· оценка «неудовлетворительно» ставиться, если студент выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы.

Лабораторная работа №1

Тема: «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

Цель работы: с помощью математического маятника вычислить ускорение свободного падения.

Оборудование: математический маятник, часы с секундной стрелкой, линейка.

Порядок выполнения работы:

1. Установить на краю стола математический маятник.

2. Измерить длину нити маятника.

3. Возбудить колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5-8 см.

4. Измерить в нескольких опытах время 50 колебаний маятника и вычислить среднее:

t

5. Вычислить среднюю абсолютную погрешность времени:

6. Вычислить ускорение свободного падения по формуле:

где: N=50, l – длина маятника

где: N=50, l – длина маятника

7. Вычислить относительную погрешность измерения:

![]() где:

где: ![]() , но

, но ![]() и

и

8. Результат записать в виде:

![]()

9. Вывод (сравнить с ![]() )

)

м/с

м/с![]()

Контрольные вопросы:

1. От каких величин зависит ускорение свободного падения?

2. Почему искусственный спутник не падает на Землю?

Лабораторная работа №2.

Тема: «Измерение относительной влажности»

Цель работы: научиться измерять влажность воздуха.

Оборудование: психрометр, стакан с водой, психрометрическая таблица.

Порядок выполнения работы:

1.Вначале урока наливают воду в резервуар термометра, обернутого марлей.

2. Выждав минут 20-25, записывают показания влажного термометра и сухого в таблицу и определяют относительную влажность воздуха, с помощью психрометрической таблицы.

tсух, c | tвл, c | t, c | % |

3. Вывод.

Дополнительное задание.

Вариант 1. Вариант 2.

Задание 1.

Какую температуру покажет влажный термометр психрометра, если при относительной влажности 62% сухой показывает 16 | При температуре воздуха 26 |

Задание 2.

Найти коэффициент поверхностного натяжения воды, если в капилляре диаметром 1мм она поднимается на высоту 32,6 мм. | На какую высоту может подняться вода в капиллярной трубке с диаметром внутреннего сечения 0,001 м?

|

Контрольные вопросы:

1. Почему испарение с кожи человека зависит от относительной влажности?

2. Какие меры принимаются для увеличение влажности воздуха в помещении?

Лабораторная работа №3

Тема: «Определение коэффициента жесткости резины»

Цель работы: определить коэффициент жесткости резины методом деформации растяжения.

Оборудование: штатив с принадлежностями; чашечка от весов; жгут резиновый; набор грузов; линейка измерительная.

Порядок выполнения работы:

1. Результаты измерения

l | F | l, (м) |

| k | k |

|

|

2.Найдем абсолютное удлинение

;

; ![]() ;

; ![]()

3. Рассчитаем при каждой нагрузке коэффициент жесткости

k![]() ; k

; k![]() ; k

; k![]()

4. Найдем среднее значение коэффициента жесткости.

k

![]()

5. Найдем абсолютные погрешности

; ![]() ;

; ![]() =

=

6. Найдем среднее значение абсолютной погрешности

k![]()

![]()

7. Вывод: k![]()

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под абсолютным и относительным удлинением?

2. Что называется пределом прочности?

Лабораторная работа №4

Тема: «Измерение электроемкости конденсатора»

Цель работы: изучить устройство плоского конденсатора и рассчитать его электроемкость

Оборудование: пластинки металлические -2шт., пластинка стеклянная, штангенциркуль, линейка измерительная.

Порядок выполнения работы:

1.Соберите из двух металлических пластин и одной стеклянной плоский конденсатор.

2.Разберите плоский конденсатор, измерьте длину а и ширину в металлической пластины линейкой.

а = в =

3.Абсолютную погрешность измерений длины и ширины полагают равной 1 мм.

∆а = ∆в = 1мм

4. Рассчитать площадь пластин.

S = ав

5.Вычислить абсолютную погрешность площади пластин S по формуле:

∆S = S (∆а / а + ∆в / в)=

6.Измерьте штангенциркулем толщину стеклянной пластины d.

7. Абсолютную погрешность измерения толщины ∆ d принимают равной цене деления нониуса штангенциркуля.

∆ d = 0,1 мм.

8. Запишите относительную диэлектрическую проницаемость стеклянной пластинки.

ε =

9. Рассчитать электроемкость плоского конденсатора с диэлектриком по формуле:

С=

10. Вывод.

Контрольные вопросы:

1. Почему электроемкость не зависит ни от сообщенных проводникам зарядов, ни от возникающего напряжения?

2. Как влияет на электроемкость проводника присутствие вблизи него других проводников?

Лабораторная работа №5

Тема: « Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Цель работы : измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока на основе закона Ома:

Оборудование: амперметр с погрешностью I=,05 А; вольтметр с U=0,2B; источник тока;

резистор сопротивление R=(4+0,12 Ом), соединительные провода, ключ.

Порядок выполнения работы:

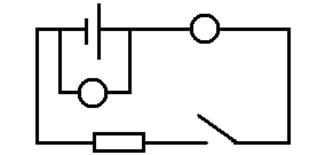

1.Собрать цепь по схеме:

2.Результаты измерения занести в таблицу:

ЭДС источника тока Е (В) |

| I(А) |

| r-внутреннее сопротивление. r(Oм). |

3.Выразим r из закона Ома для замкнутой цепи.

4.Вычислить погрешность измерений:

5.Результаты занести в виде:

6.Вывод.

Контрольные вопросы:

1. Что называется сторонними силами?

2. От чего зависит знак ЭДС для замкнутой цепи?

Лабораторная работа№6

Тема: «Изучение смешенного соединения проводников»

Цель: проверить следующие законы для последовательного и параллельного соединения проводников.

Оборудование:

В работе используют источник тока, два проволочных резистора, амперметр и вольтметр. Для регулирования тока в цепи можно использовать реостат. Вольтметр и амперметр при проведении измерений поочередно подключают к нужным точкам цепи. Расчет погрешностей можно не производить.

Подготовка к проведению работы:

1. Подготовьте бланк отчета со схемами электрических цепей и таблицами для записи результатов измерений и вычислений (таблицы составьте сами по образцу предыдущих работ).

2. Соберите цепь для изучения последовательного соединения резисторов; измерьте силу тока и напряжения; проверьте выполнение законов соединения; сделайте вывод.

3.Соберите цепь для изучения параллельного соединения резисторов; измерьте токи и напряжение; проверьте выполнение законов соединения; сделайте вывод.

Контрольные вопросы:

1. Как соединены потребители электроэнергии в квартирах? Почему?

2. Как соединены лампочки в елочной гирлянде? Почему?

Лабораторная работа №7

Тема: « Изучение явления электромагнитной индукции»

Цель работы: убедиться в выполнении закона электромагнитной индукции и правила Ленца.

Оборудование: миллиамперметр, источник тока, магнит дугообразный, две катушки с сердечниками, ключ, соединительные провода, магнитная стрелка.

Порядок выполнения работы:

1 .Соберите электрическую цепь, соединив клеммы миллиамперметра и катушки.

2. Вводите сердечник, приставленный к одному из полюсов магнита, внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра. Изменяйте скорость магнита. Зарисуйте схему этого опыта в табл.1, указав направление тока в цепи и магнитные полюса катушки.

3. Повторите опыт, выдвигая сердечник из катушки.

4. Проведите аналогичные опыты, повернув магнит другим полюсом к матушке.

5. Присоедините (через ключ) к источнику тока вторую катушку, оставив первую катушку соединённой с миллиамперметром. Вставьте в обе катушки железные сердечники и поставьте катушки одна на другую, наблюдайте за стрелкой миллиамперметра, замыкая и размыкая ключ

ТАБЛИЦА 1

№ опыта | Схема опыта | Вывод из опыта |

1 | ||

2 |

6. Сделайте выводы о выполнении правила Ленца и закона электромагнитной индукции в каждом опыте.

Контрольные вопросы:

1. В катушку, замкнутую на гальванометр, вдвигают магнит один раз быстро, другой раз медленно. Одинаковый ли заряд переносится при этом по катушке?

2. Сквозь отверстие катушки падает полосовой магнит. С одинаковыми ли ускорениями он движется при замкнутой и разомкнутой обмотках катушки? Сопротивление воздуха не учитывать.

Лабораторная работа №8

Тема: « Определение показателя преломления стекла»

Цель работы: вычислить показатель преломления стекла.

Оборудование: стеклянная пластинка, имеющая форму трапеции; 4 булавки, лист бумаги (в клетку), лист картона, линейка, карандаш, транспортир, таблицы Брадиса (или микрокалькулятор).

Порядок выполнения работы:

Способ первый.

1. .Положите на лист бумаги с подложенным под него картоном трапециевидную пластинку и обведите ее контуры.

2. Наколите с одной стороны стекла две булавки так, чтобы прямая, проходящая через них, не была перпендикулярна грани пластинки.

3. .Наколите с другой стороны пластинки еще две булавки так, чтобы, глядя вдоль них сквозь стекло, видеть все булавки расположенными на одной прямой.

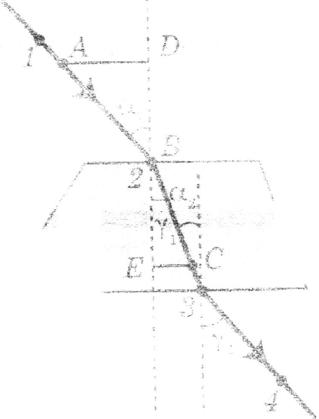

4. Снимите стекло и булавки, отметьте места наколов точками 1, 2, 3, 4 и проведите через них линии до пересечения с границами стекла (рис. 1). Соединив точки 2 и 3, получим направление луча света. Проведите через точки 2 и 3 перпендикуляры к преломляющим поверхностям.

5. Измерьте с помощью транспортира угол падения а1 и угол преломления y1 определите синусы измеренных углов.

6..Вычислите показатель преломления п стекла, используя формулу: n=![]()

7.Повторите измерения для угла падения а2 угла преломления y2. Вычислите показатель преломления стекла по формуле: n=![]() .

.

8.Запишите результаты измерений и вычислений в табл.2.

Таблица 2.

№ опыта | а | sin a | y | sin y | n | nср. |

9.Вычислите среднее значение показателя преломления стекла:

Способ второй.

1. Выполните пп.1-4, как в первом способе.

2. Отложите из точки В (см. рис.1) отрезки АВ=ВС и постройте прямоугольные треугольники ABD и МЕС. Так как:

то показатель преломления можно найти по формуле: ![]()

3. Измерьте AD и СЕ и запишите их значения в табл.3.

Таблица №З

АД | СЕ | п | п | п |

|

|

4. .Вычислите верхнюю границу (ВГ) показателя

преломления nвг и его нижнюю границу (НГ) nнг:

где l - абсолютная погрешность измерения отрезков.

5. .Вычислите относительную погрешность измерения:

7. Запишите значение показателя преломления с учетом погрешности в виде: ![]()

8. Выводы:

Контрольные вопросы:

1. При каком угле падения луч света, проходя сквозь плоскопараллельную пластину, не смещается?

2. По какой формуле можно вычислить скорость света в стекле?

Лабораторная работа №9

Тема: «Определение длинны световой волны»

Цель работы: определить длину волны фиолетового, зелёного и красного света.

Оборудование: прибор для определения длины световой волны лампа накаливания (источник света).

Пояснение: основной частью прибора для определения длины волны (рис.1) является дифракционная решетка 1, которая устанавливается в держателе 2, прикреплённом к концу линейки 3. На ней располагается чёрный экран 4 с узкой вертикальной щелью 5. На экране и линейке имеются (миллиметровые) шкалы. Экран может перемещаться вдоль линейки если смотреть сквозь решетку и щель на источник света, то на черном фоне над шкалой экрана можно наблюдать дифракционные спектры по обе стороны от щели. Из формулы для дифракционной решётки (d sin

где Максимумы 1 порядка наблюдают под малыми углами, поэтому синусы углов можно заменить тангенсами, т. е.

где L - расстояние от решетки Р до щели Щ, l-расстояние от центра щели до полосы спектра на экране Э, соответствующей длине волны Следовательно, длину волны для спектра 1-го порядка определяем по формуле:

|

|

Порядок выполнения работы

1. Установите экран на максимально возможном расстоянии от решётки.

2. Направьте ось прибора на источник света. Рассматривая щель в

экране сквозь дифракционную решетку, наддайте дифракционные спектры. Установите решетку в держателе так, чтобы полосы спектра располагались параллельно шкале экрана.

3. Измерьте расстояние l до фиолетового края спектра справа и слева от центра щели в экране. Найдите среднее значение l![]()

4. Вычислите длину волны фиолетового света.

5. Выполните то же для зелёного и красного света.

6. Занесите в таблицу результаты измерений и вычислений.

7. Сравните полученные результаты с табличными данными для длин волн фиолетового, зелёного и красного света.

Таблица

Цвет излучения | l | l | l |

|

справа от щели | слева от щели | |||

фиолетовый | ||||

зелёный | ||||

красный |

Вывод:

Дополнительное задание:

Определите длину волны фиолетового света по дифракционному спектру 2-го порядка.

Контрольные вопросы:

1. Почему все оптические приборы, имеющие объектив, дают дифракционную картину?

2. Приведите пример дифракционных явлений, наблюдаемых в природе?

Лабораторная работа №10

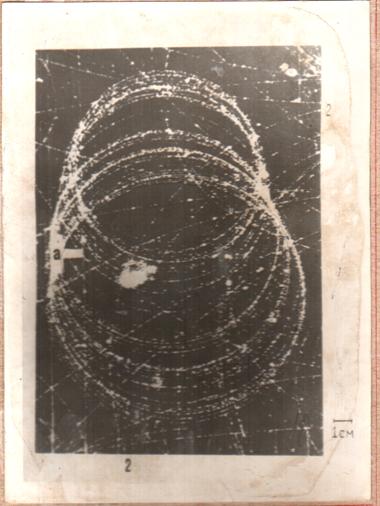

Тема: «Изучение треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона при ядерных реакциях (по готовым фотографиям)»

Цель работы: изучить по готовым фотографиям методы расчета массы энергии частиц, получаемых при радиоактивном разряде и ядерных реакциях. Изучить по книге камеру Вильсона и ее применение.

Оборудование: фотографии треков частиц в камере Вильсона (рис.1), лист прозрачной бумаги (кальки), угольник, карандаш.

На фотографии, уменьшенной в 1,43 раза, видим треки электронов, движущихся в магнитном поле, с индукцией В=1 Тл. Скорость электрона близка к скорости света при расчетах значения скорости света принять равной с=3*108 м/сек. Вектор индукции магнитного поля поправлен перпендикулярно плоскости фотографии.

Движение электрона начинается с точки «а» (см. рис. 1).

Радиус кривизны трека зависит от mv и заряда движущейся частицы.

Порядок выполнения работы.

Задание 1. Приготовить в тетради таблицу для записи измерений и расчета.

№ п/п | Радиус трека, измененного по кальке Rизм в см. | Истинный радиус трека R=1,43*10-2 R изм. в метрах | Масса е при движении в кг | Е= | Энергия электрона при движении |

Задание 2. Наложите на фотографию лист прозрачной бумаги (кальки). Выберите одну из окружностей и осторожно обведите ее карандашом по кальке.

Задание 3. Измерьте диаметр полученной окружности на кальке в сантиметрах, разделите ее пополам и получите радиус траектории в см, записать в таблицах.

Задание 4. Истинный радиус трека в метрах вычислите по формуле: R=1,43*10![]() *Rизм (м) где: R - радиус в см, измеренный по кальке.

*Rизм (м) где: R - радиус в см, измеренный по кальке.

Задание 5. По формуле вычислите m движущегося электрона:

m=![]()

где: В= 1 Тл. – индукция магнитного поля,

R= радиус траектории, полученной из расчета в задании 4,

g = 1,6 * 10-19 кл.- заряд электронов,

v = 3 * 108 м/сек.- скорость электронов.

Результат занести в таблицу.

Задании 6. По формуле: E=![]()

где m – значение массы, полученной в задании 5. m =9,1*10

=9,1*10![]() кг - масса покоя электрона.

кг - масса покоя электрона.

Вычислить, во сколько раз масса движущего электрона больше массы покоя.

Результат вычисления записать в таблицу.

Задание 7. По формуле взаимосвязи массы частицы с ее энергией вычислить энергию движущего электрона E=mc![]() , где m – значение массы, полученной в задании 5, с

, где m – значение массы, полученной в задании 5, с![]() =9*10

=9*10![]() м

м![]() / с

/ с![]()

Контрольные вопросы:

1. Почему траектория электрона имеет форму окружности?

2. Какую информацию о частицах можно получить с помощью камеры Вильсона?

Рис.1

Рис.1

Литература

1. Пинский : учебник под общ. ред. , .-2-е изд.,исп.-М.: Форум: ИНФРА-М:, 2009-560с: ил. (Профессиональное образование).

2. Танюшина работы по учебной дисциплине и профессиональному модулю: методическое пособие для преподавателей колледжа/.- Воронеж: ГБПОУ ВО «ВГПТК»,2015.-15с.

3. Касьянов Физика. 10 класс. для лабораторных работ / , . – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004.-48с.

4. Касьянов Физика. 11 класс. для лабораторных работ / , . – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004.-48с.

5. Касьянов .10кл, Учебник для общеобразоват. учреждений.5-изд.,дораб.-М;Дрофа.2009-416с. ил.

6. Касьянов .11кл, Учебник для общеобразоват. учреждений.5-изд.,дораб.-М.: Дрофа.2005-416с. ил., цв. вкл.

рис.1

рис.1