Оконечные устройства и линии абонентского участка информационной сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11. Лекция: Цифровое уплотнение абонентских линий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

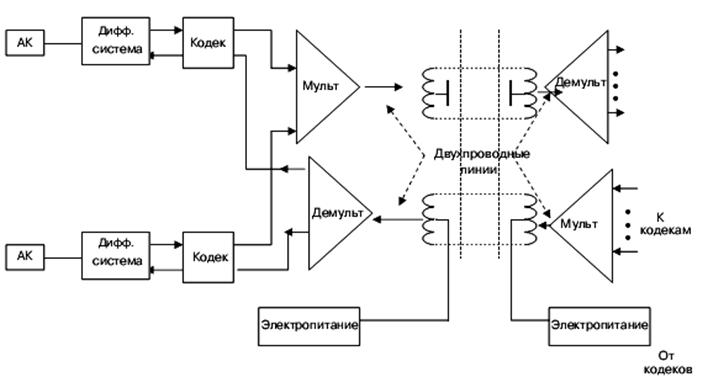

Устройства цифрового уплотнения были созданы для замены аналоговых средств. Например, цифровая система для работы на абонентских линиях с временным разделением каналов [11.3] (Д-АВУ), которая позволяла образовывать 10 телефонных каналов по двум парам проводов. Использование двух абонентских линий для организации цифрового уплотнения применяется и в современных системах. Пример такой схемы показан на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Принцип цифрового уплотнения по двум двухпроводным абонентским линиям Основные принципы такого включения:

Такая система передачи позволяет иметь максимальную длину линии около 2 километров. Дальнейшее усовершенствование абонентских линий с помощью перехода на цифровые методы пошло по пути расширения услуг, предоставляемых абоненту, и связанного с этим увеличения скорости передачи по обычной абонентской линии. Такая система передачи позволяет иметь максимальную длину линии около 2 километров. Цифровая сеть интегрального обслуживанияОдним из первых подходов к организации доступа к цифровой сети была абонентская линия в Цифровой Сети Интегрального Обслуживания (ЦСИО)1). В литературе на английском языке эта технология известна как Integrated Services Digital Network (ISDN). Название отражает первичную цель создателей концепции ЦСИО – объединить все услуги по обмену речевой информацией и данными. Представление информации в цифровой форме и едином формате позволяло иметь единую сеть для всех видов таких услуг. Под этими услугами подразумеваются следующие: передача речевой информации с полосой пропускания 3,4 КГц (обычная телефония); передача речи с расширенной полосой пропускания 7,2 КГц; аналоговые факсимильные аппараты); факс 3, 4 (цифровые факсимильные аппараты); телекс (передача текстовых документов); видео (неподвижное изображение); видео (подвижное изображение), включая видеоконференцию; работа в Internet и с электронной почтой со скоростью 128 Кбит/с.Такие задачи ставились на первом этапе развития ЦСИО. Разработанная и внедренная на сетях система получила название – Узкополосная ЦСИО ( УЦСИО или N-ISDN) [11.2, 11.8, 11.14], в отличие от разработанной впоследствии Широкополосной ЦСИО (ШЦСИО, или B-ISDN), которая будет рассмотрена далее. Интегральная сеть построена на базе каналов 64 Кбит/с (каналы типа B). На абонентском участке предусмотрена сигнализация, которая отделена от информации и передается по каналу 16 Кбит/c (каналы D). Для доступа к цифровой сети были стандартизированы два типа включения в N-ISDN [11.14,11.15]:

Базовое включение (BRI — Basic Rate Interface) [11.14]) используется непосредственно для подключения абонентов и предоставляет 2 канала по 64 Кбит/с (2 канала B) и один канал сигнализации 16 Кбит (D). Он обозначается Первичное включение (PRI — Primary Rate Interface). Это включение имеет два варианта.

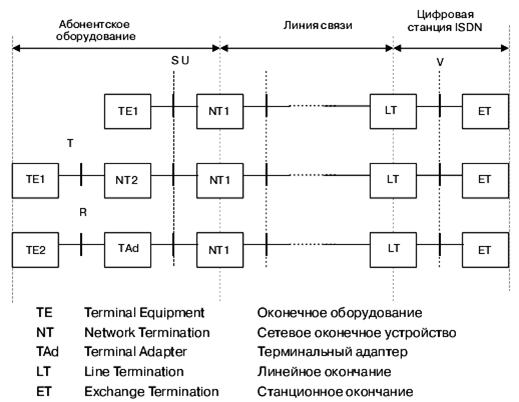

Терминальные устройстваУстройства, включаемые в абонентскую линию ISDN, показаны на рис. 11.2.

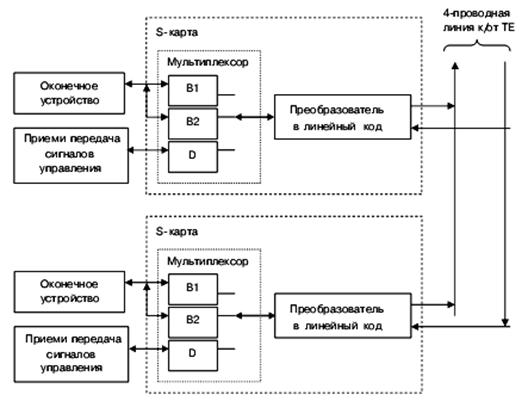

На рис. 11.2 показаны устройства, обеспечивающие взаимодействие оконечного и сетевого оборудования в ISDN: TE 1 – (Terminal Equipment). Оконечное оборудование. Это, например, телефон ISDN или компьютер, или модем, факс или любые другие устройства, которые имеют интерфейс S-ISDN; TE2 – Оконечное оборудование, несовместимое с ISDN и требующее согласующего оборудования. Это, например, аналоговый телефон или модем со стыком R232; Tad — Терминальный адаптер позволяет преобразовывать произвольный интерфейс (R) устройств TE2 в интерфейс типа S. Он также может преобразовывать интерфейсы с цифровыми типами оборудования, например интерфейсы локальной сети Ethernet; NT1: Сетевое окончание 1. Это оборудование обеспечивает физическое и электрическое согласование одного канала передачи. Например, окончание абонентской линии от местной телефонной станции; NT2: Сетевое окончание 2. На этом уровне реализуются функции концентрации нагрузки ISDN. Типовые представители таких устройств: коммутационные подстанции, мультиплексоры и шлюзы локальной сети. Такие устройства используются большими учреждениями со своей собственной частной телефонной системой как ее основная часть; LT: Линейное окончание. Это устройство, обеспечивающее физическое и электрическое подключение канала передачи ISDN к телефонной станции; ET: Станционное окончание. Оно реализует логическое подключение к местной телефонной станции. Оно принимает сигналы, поступившие по D-каналу, и передает ответные сигналы от станции. ET – это групповое устройство и может обрабатывать информацию от нескольких D-каналов. Эталонные точкиНа рис. 11.2 показаны также эталонные точки. В эталонных точках Эталонная точка Он позволяет: доставить сетевому терминалу первого уровня (NT1) от оконечного оборудования (TE1) или сетевого терминала второго уровня (NT2) два информационных и один сигнальный канал (Эталонная точка Эталонная точка Эталонная точка Эталонная точка Ниже дается краткое описание взаимодействия в каждой из эталонных точек. Взаимодействие в эталонной точке S/TНа рис. 11.3 показан принцип устройств, обеспечивающих взаимодействие в эталонной точке

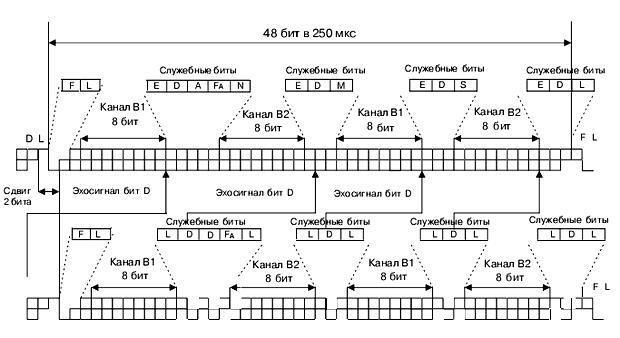

Следует обратить внимание, что терминальное оборудование TE, обеспечивающее интерфейс S, должно содержать устройство приема и передачи управляющей информации, которое обменивается сообщениями со станцией по каналу D (в частности, передача информации идет после полного накопления номера), и это же устройство проводит процедуру анализа доступа к каналам B1 и B2, которая будет подробнее рассмотрена далее. Стык S использует 4 провода. Передача осуществляется по двум проводам, и столько же проводов используется на приеме. Следовательно, стык S требует четырехпроводной линии от абонентской розетки до сетевого терминала NT1. Блок NT находится на расстоянии около 1000 м. Расстояние зависит от параметров линии (диаметра жил кабеля и других параметров, рассмотренных в главе 1). Скорость передачи равна 196 Кбит/с. Для обмена информацией применяется линейный биполярный код с заменой Nнулей (Binary N-Zero Substation — BNZS). Для ISDN наиболее распространено применение кода с замещением из восьми нулей (B8ZS). Такой код рассмотрен в разделе "Линейное кодирование". Предполагается, что оконечное устройство передает информацию в цифровом виде в формате ИКМ. Это канал со скоростью 64 Кбит/с. Структура и наполнение байтов для такого цифрового канала по протоколу эталонной точки S безразлична. Информационные и сигнальные потоки поступают на вход мультиплексора. При этом каждое из оконечных устройств может передать информацию по одному из двух каналов, в зависимости от состояния канала (он может быть занят любым другим устройством из множества устройств, подключенных к шине). Выбор одного из каналов производится на станции путем передачи сигналов управления по стыку S, что также будет рассмотрено в дальнейшем. Для увеличения скорости возможна передача по двум каналам, но в этом случае нужно передать специальные сигналы об объединении каналов. После обработки каналов с помощью мультиплексора результирующий поток ( Для передачи по стыку S принят следующий формат (рис. 11.4).

Формат содержит 48 битов в кадре. Он передается каждые 250 мкс, т. е. необходимая линейная скорость канала должна быть 192 Кбит/с. 38 из этих битов — общие для обоих направлений передачи. Полезная информация — в данном случае это байты каналов B1, B2 и Оставшиеся 10 битов — это:

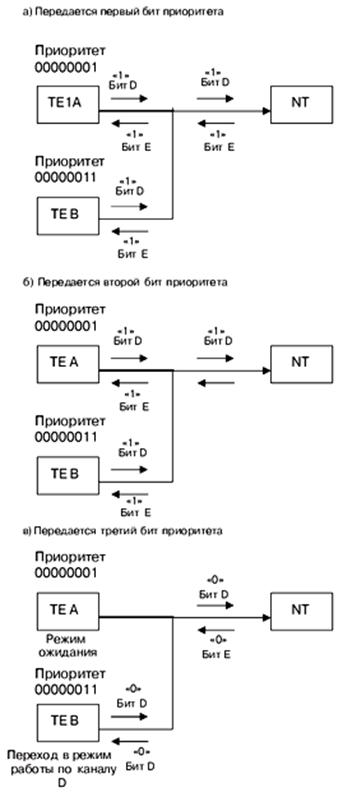

Бит эхо связан со специальной процедурой, которая решает задачу выбора канала при поступлении одновременно нескольких требований на информационный (D) канал (пример приведен на рис. 11.5).

Рис. 11.5. Принцип обмена сигналами в эталонной точке S при одновременном поступлении двух требований на канал D Эта процедура заключается в следующем. Когда от одного из абонентов поступает вызов, по каналу D передается последовательность единиц. Ответ на эту последовательность поступает по эхоканалу в виде последовательности единиц (ответ на каждую переданную единицу). Каждому из 8 абонентов присваивается код из последовательности единиц и нулей, в соответствии с предоставленным приоритетом.

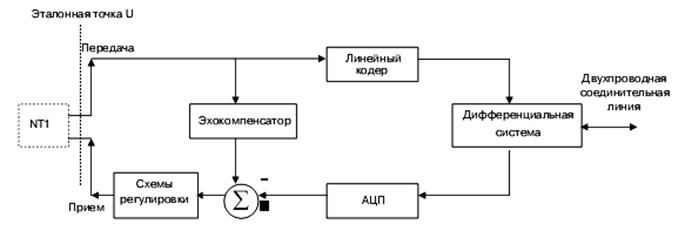

Оконечное устройство, получившее символ 1 в ответ на бит со значением 0, перестает генерировать вызов. Таким образом, в канале останется только то устройство, которому присвоено наибольшее число единиц (наивысший приоритет). На рис. 11.5 приведен пример одновременного поступления двух требований на канал D от двух TE. Обозначим их для определенности TE A и TE B. При этом одно устройство имеет приоритет 00000001, а второе — больший приоритет 00000011. На рисунке показаны этапы обмена. 1. Каждое терминальное оборудование передает первый (младший) бит. Устройство NT, получив единичные биты, отвечает сообщением, в котором бит 2. Получив эхосигнал, равный единице, оба TE передают следующий бит. При этом TEA передает значение "0", а TE B — значение равное "1". В общей линии на блок NT поступает сигнал "1". Блок NT отвечает тем же сигналом. 3. TE A, получив ответ на значение "0" не совпадающее значение "1", переходит в режим ожидания, чтобы повторить попытку подключения второй раз. TE B, после того как он передал последнюю единицу последовательности назначенного приоритета, передает значение "0". NT отвечает эхосигналом "0". TE B, получив сигнал, который совпадет с ранее переданным, переходит в режим работы по каналу D. Флаг применяется в системах передачи для того, чтобы отметить начало и конец передачи единицы информации — кадра. Исходная смысловая информация разбита (реассемблирована) на единицы, содержащие определенное количество байтов (в данном случае 48), удобные для передачи информации. Флаг позволяет отделить каждую такую единицу, одновременно указывая на конец одной единицы и начало другой, и тем самым выполняя задачу синхронизации. Бит нарушения четности (бит Алгоритм установки бита четности показан в лекции 8 при рассмотрении биполярного линейного кода с заменой нулей (HBD N). Перед началом работы при базовом включении интерфейс S должен быть активизирован. Под этим подразумевается, что терминал в неактивном состоянии потребляет минимальное количество электроэнергии. При активизации он переходит в режим нормального энергопотребления. При этом проводится синхронизация приемников и передатчиков. Эта процедура проводится с помощью специальных сигналов INFO 0 – INFO 4. Они представляют собой частично последовательность двоичных нулей и единиц (в биполярном коде) на физическом уровне (INFO 0, INFO 1) и кадры интерфейса с использованием бита активизации A и нулевыми полями каналов B и D. (INFO 3, INFO 4). Передача INFO 3 кадров позволяет выделить тактовую частоту и синхронизировать кадры. Передача INFO 4 указывает на окончание процесса активации и начало нормального обмена. Подробнее диаграмма обмена в процессе активации приведена в [11.2, 11.4]. Взаимодействие в эталонной точке UЭталонная точка U — это точка, в которой соединяется оконечное оборудование, представленное NT1, и оборудование станции, представленное LT. В этом смысле задачей устройства NT1 является преобразование потока данных, представленных в правилах интерфейса S, в работе по правилам, принятым для эталонной точки U, и обратное преобразование. Основная задача состоит в обеспечении двухсторонней передачи данных с возможно большей скоростью и на большое расстояние по двухпроводной линии. Как уже сказано, в настоящее время имеется несколько систем передачи. Рассмотрим сначала одну из систем, основанную на применение ранее изученных устройств – эхокомпенсатора и дифференциальной системы. Эта схема показана на рис. 11.5 в разделе "эхокомпенсаторы". Если рассматривать направление передачи от исходящего абонента, то в данном случае четырехпроводная линия включена как абонентское устройство, а двухпроводная линия подключена с другого конца. На рис. 11.7, кроме этого несущественного изменения, указано место включения преобразователя линейного кода.

Дадим краткое пояснение назначению новых (по сравнению с рис. 11.5) устройств. Линейный кодер – устройство, преобразующее данные в код линии. Кроме того, при линейном преобразовании проводится скремблирование сигналов, т. е. преобразование последовательности передаваемых данных в кодовую последовательность, которая содержит 1 и 0, согласно псевдослучайному закону. Это позволяет улучшить систему синхронизации, благодаря исключению серий, состоящих из одних нулей. Это также улучшает работу эхокомпенсатора и служит простейшим шифрованием передаваемой информации. АЦП — устройство аналогоцифрового преобразования линейного кода в код, принятый для передачи в устройство NT 1. Схемы регулировки – это устройства, регулирующие уровни сигнала, дрейф постоянной составляющей, и обеспечивающие дескремблирование сигналов. Формат кадра также не стандартизирован. Для примера приведем один из рекомендованных ANSI [11.2].

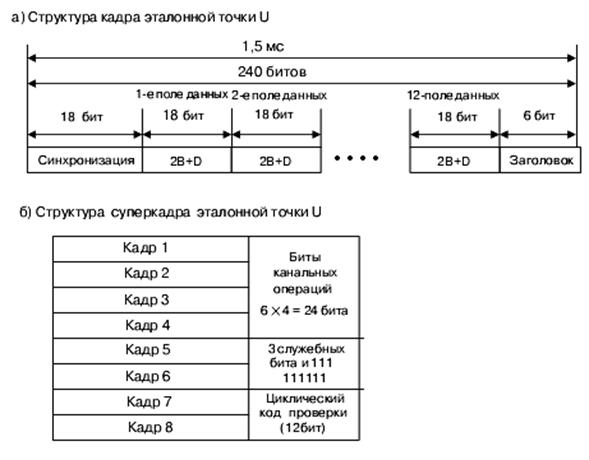

На рис. 11.7 показан формат кадра и суперкадра в эталонной точке U. Кадр стоит из:

Всего кадр содержит 240 бит, которые должны быть переданы за 1,5 мс. Таким образом, скорость передачи в канале должна быть 160 Кбит/c при скорости передачи полезной информации 144 Кбит/с ( Суперкадр состоит из 8 кадров. За этот период собирается информация заголовков объемом 48 битов. Из них:

В суперкадре все кадры содержат синхропоследовательность: первый кадр содержит инверсную синхропоследовательность, остальные — прямую. Кодирование информации в эталонной точке U-ANSI осуществляется с помощью кода

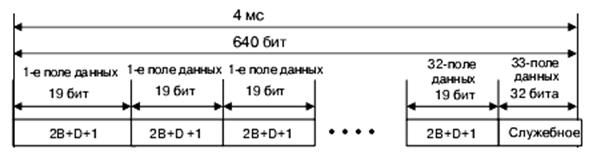

Рассмотренный формат кадра не является единственным. Для примера приведем еще один, эквивалентный предыдущему (рис. 11.8).

Формат содержит 33 поля данных:

Итого за 4 мс передаются 32 поля полезной информации и 64 бита (32 бита – по одному из каждого поля и 32 бита служебной информации в 17-м поле). Они по своему наполнению повторяют содержание служебной информации, которая собирается в суперкадр, рассмотренный в предыдущем разделе, и позволяют передать еще дополнительную служебную информацию. Общее количество бит, предаваемое за 4 мс, равно 640, что соответствует канальной скорости 160 Кбит/с. Вторая из возможных подсистем обмена сигналами в эталонной точке U обеспечивает поочередную передачу информации в два направления с помощью чередования направления передачи (метод "пинг-понг"). Достоинства такого метода передачи:

Основные недостатки:

Взаимодействие в эталонной точке VОписание протоколов в этой эталонной точке V представляет очень большой объем. На эту тему имеются хорошие книги, в первую очередь монография "Сети абонентского доступа" [11.5] и книга "Протоколы сети доступа" [11.2] (главы 6-8). В силу этих причин здесь приведено лишь краткое изложение основных задач, выполняемых этим уровнем, которые перечислены в таблице 11.2.

Из таблицы 11.2 видно, что интерфейсы V2, V3 представляют обычные цифровые тракты, которые рассматриваются в лекции 8 раздел "Мультиплексирование". Спецификации протокола V4 исключены из рассмотрения. Сегодня основными из рассматриваемых протоколов являются протоколы, входящие в раздел V5. Имеются рекомендации по двум группам протоколов. Рекомендации для V5.1 (без концентрации) V.5.2 (с концентрацией). Характеристики интерфейсов V5.1 и V.5.2 показаны в табл. 11.3 [11.2].

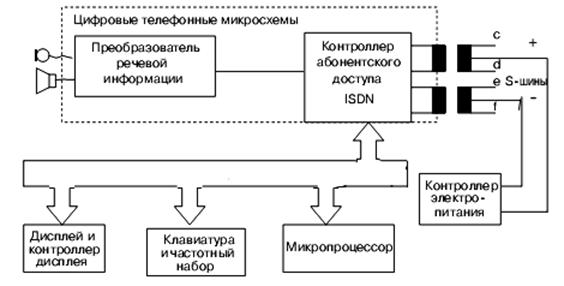

Дальнейшее описание этих протоколов можно прочитать в уже указанной литературе [11.10-11.12], рекомендациях ITU-T [11.13-11.16]. Основные принципы реализации ISDN терминаловТерминалы реализуются набором микросхем. На рис. 11.9 приведен основной набор микросхем для телефонного терминала, который применяется для передачи речи.

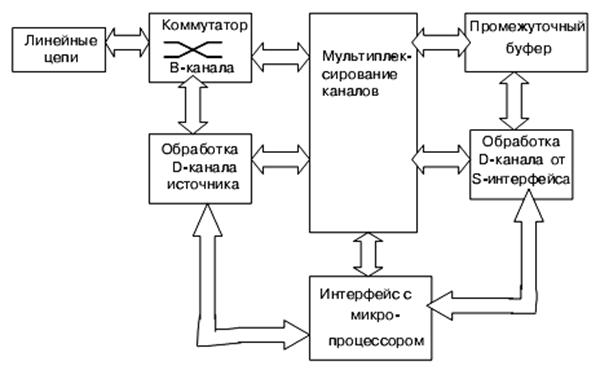

Телефонный терминал ISDN содержит: 1. преобразователь речи. В его задачу входит преобразование аналогового сигнала в цифровую компандированную форму, а также обратное преобразование информации, полученной от контроллера абонентского доступа к линии, обеспечение многочастного набора, передача вызывных и тональных сигналов и обратное преобразование информации, полученной от контроллера абонентского доступа к линии ISDN. Часто в список бывают включены также устройства громкоговорящей связи, схемы тестирования линии и цифрового процессора, входящего в телефонный аппарат и т. п.; 2. контроллер абонентского доступа к линии ISDN. В его задачу входит:

3. блок дистанционного электропитания. Обеспечивает дистанционное электропитание терминала от станции по схеме со средней точкой. Для подключения TE 1 к сетевому окончанию предусматривается восьмипроводный разъем стандарта ISO 8877 (провода a, b, c, d, e, g, h) . Провода a, b — резервные.

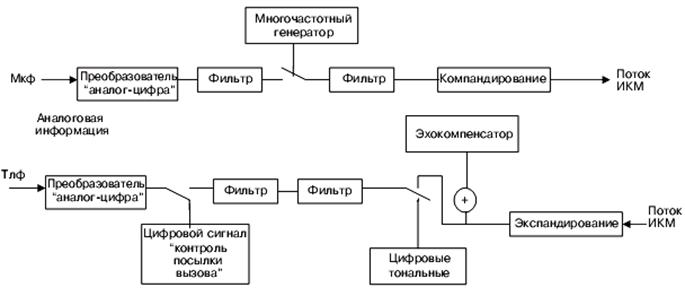

Поскольку электропитание осуществляется по схеме со средней точкой, то в нормальном режиме по проводам c и d передается положительная полярность, а по проводам e и f — отрицательная. Задачи остальных блоков следуют из их названия. Рассмотрим более подробно названные выше три блока. Принцип построения преобразователя речиСтруктурная схема показана на рис. 11.10 [11.10].

Преобразователь на входе получает информацию от микрофона и преобразует ее в цифровой сигнал. При этом он обеспечивает необходимые характеристики. Входные и выходные цепи рассчитаны на подключение различных типов микрофонов (электромагнитных, электретных, пьезоэлектрических). Входные фильтры сужают полосу прохождения сигнала. Выходные фильтры снимают шумы, которые могут поступить далее в линию. На выходе сигнал компрессируется в соответствии с законом A (по рекомендациям ITU) или по закону В направлении передачи возможно подключение частотных комбинаций набора номера. В обратной цепи возможно подключение генератора тональных сигналов и сигнала контроля посылки вызова. Все эти сигналы вырабатываются в цифровой форме. Надо отметить, что сигналы на цифровом выходе преобразователя появляются в специальном внутреннем формате. Контроллер абонентского доступаСтруктурная схема контроллера абонентского доступа показана на рис. 11.11.

На схеме приведены следующие элементы контроллера:

Обмен по каналу, алгоритмы защиты информации и обеспечения достоверности будут рассмотрены ниже. На выходе сигнал преобразуется к биполярному коду, и осуществляется уже рассмотренная процедура замены нулей. Устройство дистанционного электропитанияЭлектропитание ISDN-терминала осуществляется через среднюю точку одной из обмоток трансформатора дифференциальной системы или, как говорят, по фантомной цепи (рис. 11.11). Это устройство обеспечивает следующие задачи:

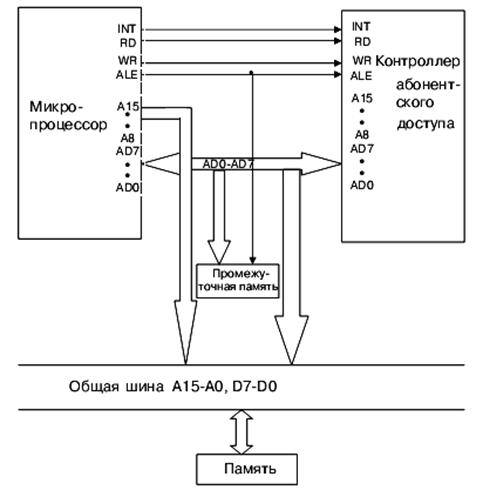

Обычно это устройство построено по принципу частотного преобразования, содержит регулятор тока и другие решения, известные из материалов по дисциплине "Источники электропитания средств связи". Нормальный режим обеспечивает передачу мощности 8 Вт напряжением 3456,5 В. Допускается применение дополнительного электропитающего устройства, которое подключается к источнику TE1 со стороны NT1 по проводам g, h (положительная полярность по g, а отрицательная полярность по h). Интерфейс с микропроцессоромНа рис. 11.11 показан только интерфейс контроллера абонентского доступа Назначения отдельных цепей см. ранее в разделе 1.3 "Телефонные аппараты" (рис.1.12).

Краткие итоги

Специальная процедура, которая решает задачу выбора канала при поступлении одновременно нескольких требований на информационный (D) канал связна с эхобитом.

Задачи и упражненияОпределите расстояние при использовании метода "пинг-понг", о котором известно, что информация передается в обоих направлениях по 18 бит при скорости передачи 384 Кбит/c. Предположим также, что скорость распространения сигналов по проводной пары в три раза меньше скорости света в вакууме. Задержками, вызванными в элементах устройств терминального и сетевого оборудования, можно пренебречь.Пример Определите расстояние при использовании метода "пинг-понг", о котором известно, что информация передается в обоих направлениях побайтно (по 8 бит) при скорости передачи 384 Кбит/c. Предположим также, что скорость распространения сигналов по проводной паре в три раза меньше скорости света в вакууме. Задержками, вызванными в элементах устройств терминального и сетевого оборудования, можно пренебречь. Решение Заметим, что передача следующего байта со стороны А должна начаться после того, как накоплены очередные 8 бит. В то же время она может начаться, когда в ответ на предыдущий байт придет байт информации с другой стороны. Время передачи 8 битов будет равно

Учитывая, что в обратную сторону необходимо передать тоже 8 байтов, максимальное расстояние, которое определяется условием, указанным в начале решения будет равно

Указания:

1) В отечественной технической литературе встречаются также термины "Цифровая Сеть с Интеграцией Услуг", "Цифровая сеть с Интеграцией Служб". |

☰

☰