Российская академия наук

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный

технический университет»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы Международной

научно-практической конференции

(г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.)

Часть III

Воронеж 2014

УДК 620.9

Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы Междунар. науч. - практ. конф. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2014. Ч. III. 256 с.

ISBN 978-5-7731-0363-9.

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции, в которой нашли отражение вопросы по научно-техническим проблемам техносферной безопасности. Материалы сборника соответствуют научным направлениям вуза и перечню Критических технологий Российской Федерации, утвержденному Президентом Российской Федерации.

Редакционная коллегия:

- ответственный редактор - д-р техн. наук, проф., декан ФРТЭ ВГТУ. | |

- д-р техн. наук, проф., ректор ВГТУ. | |

– ректор ЕГУ им. , заслуженный работник высшей школы РФ, д-р педагогических наук, профессор, г. Елец. | |

- д-р техн. наук, проф., полковник, заслуженный метеоролог Российской Федерации, начальник 1 факультета гидрометеорологического ВУНЦ ВВС (г. Воронеж). | |

- д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности» ВГТУ, г. Воронеж. | |

-заместитель начальника Воронежского института ГПС МЧС России, д-р хим. наук, проф. | |

- д-р техн. наук, ведущий науч. сотр., ФГБУ "Институт прикладной геофизики им. акад. ", г. Москва. | |

– д-р геол.-мин. наук, с. н. с. Институт геофизики НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина. | |

- д-р физ.-мат. наук, профессор Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь. | |

О. Новитович | - профессор, Высшая школа металлургов, г. Белград, Сербия. |

М. Лутовац | - профессор, магистр Научная школа «Черногория» (г. Подгорица, Черногория). |

- д-р техн. наук, ведущий науч. сотр. Вычислительного центра им. , РАН, г. Москва. | |

- канд. техн. наук, доц. кафедры химии - ответственный секретарь. | |

Рецензенты: | - д-р геол. – минер. наук, проф., зав. кафедрой «Экологической геологии» ВГУ; академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности; ВГУ, . |

- д-р техн. наук, профессор, член Академии Информатизации образования; Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора и » (г. Воронеж), Н. А. Ус. |

ISBN 978-5-7731-0363-9 © Коллектив авторов, 2014

© Оформление. ФГБОУ ВПО «Воронежский

государственный технический университет», 2014

ВВЕДЕНИЕ

Активная преобразовательская деятельность человека породила всё возрастающую проблему трансформации среды обитания, как самого человека, так и всего живого на Земле, создавая тем самым новую искусственную среду обитания – техносферу Земли или природно-техническую геосистему, называемую также эколого-экономической или социально-экономической системой.

Техносфера, созданная человеком, представляет собой территории, занятые городами, поселками, сельскими населенными пунктами, промышленными зонами и предприятиями. Она призвана обеспечить человека комфортными условиями проживания и защитить от опасностей естественных процессов и явлений природы. К техносферным относятся условия пребывания людей на объектах экономики, на транспорте, в быту, на территориях городов и поселков.

В процессе жизнедеятельности человек взаимодействует не только с естественной средой, но и с людьми, образующими, так называемую социальную среду. Она формируется и используется человеком для обмена опытом и знаниями, для удовлетворения своих духовных потребностей и накопления интеллектуальных ценностей. Деятельность человека, развиваясь в пределах физических химических, биологических и других состояниях биосферы, в то же время оказывает влияние на природные процессы, происходящие в ней. Природные процессы все теснее переплетаются с антропогенными процессами, между ними усиливаются обмен веществом и энергией, возрастает обмен информацией.

Антропогенные изменения окружающей среды приобрели такие размеры, что человек прямо или косвенно сам стал их жертвой. Антропогенная деятельность, не сумевшая создать техносферу необходимого качества как по отношению к человеку, так и по отношению к природе, явилась первопричиной многих негативных процессов в природе и обществе.

Современному человеку приходится решать проблемы, связанные не только с обеспечением комфортной жизни, принимая меры защиты от естественных негативных воздействий, но и с возникающими проблемами техносферной безопасности.

Следует отметить, что именно поэтому в последнее десятилетие стало, активно развиваться учение о безопасности жизнедеятельности в техносфере, основной целью которой является защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение комфортных условий жизнедеятельности. Средством достижения этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на уменьшение негативных воздействий до допустимых значений.

Материалы конференции ставят своей целью, продемонстрировать возможность безопасного взаимодействия человека с техносферой и природой; исследовать негативные воздействия техносферы на человека и окружающую среду, а также зоны воздействия опасностей техносферы и отдельных её элементов (предприятия, машины, приборы и т. п.). Кроме этого необходимо отразить современные проблемы техносферной безопасности и показать, как человечество преодолевает вызовы различного уровня, возникающие в техносфере, используя базовые, специальные и информационные технологии.

СЕКЦИЯ 1. БАЗОВЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 614.8:519.6

,

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ

С ЗАРОЖДЕНИЕМ И СХОДОМ СНЕЖНЫХ ЛАВИН

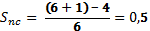

В статье описывается матемотическое моделирование чрезвычайных ситуаций

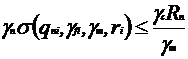

Прогнозирование лавинной опасности в ряде случаев сводится к точному описанию процесса выноса лавины со склона на прилегающий участок [1]. В этой связи была поставлена задача разработать высокоадекватную модель выноса лавины, позволяющая по начальному состоянию снежной массы, геометрическим параметрам склона и участка перехода от склона к прилегающей поверхности определить характер схода лавины, а также характеристики лавины, позволяющие судить о степени опасности для объектов, расположенных на прилегающем участке. В качестве таких характеристик могут быть выделены: средняя и максимальная дальности выбега лавины, кинетическая энергия лавины в различных участках прилегающего участка, время прихода лавины и время достижения максимальной кинетической энергии на прилегающем участке и др.

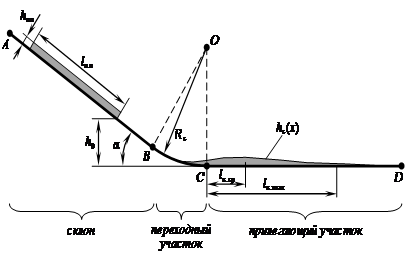

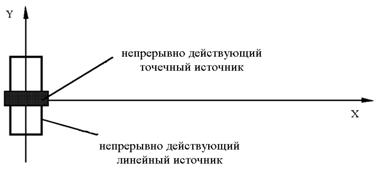

В основе модели выноса лавины лежит разработанная ранее модель зарождения и движения снежной лавины, основанная на методе динамики частиц [2]. Однако, если ранее опорная поверхность представлялась в двухмерной модели наклонной прямой или совокупностью сплайнов, в данной поверхность состоит из трех участков (рис. 1): наклонной прямой (склон); дуги окружности (переходный участок); горизонтальной прямой (прилегающий участок).

Рис. 1. Геометрические параметры рельефа и снежной массы при решении задачи о дальности выброса лавины

Перечисленные участки стыкуются между собой так, чтобы выполнялось условие непрерывности функции поверхности y(x) и непрерывности производной y'(x) функции y(x). Для этого координаты базовых точек поверхности A, B, C, D, O (рис. 1) распределяются в пространстве следующим образом.

xC = 0; yC = 0; (1)

xD = xC + LПУ; yD = 0; (2)

xO = 0; yO = RC; (3)

xB = – RC sin α; yB = RC – RC cos α; (4)

xA = xB – LC cos α; yA = yB + LC sin α, (5)

где LПУ – длина прилегающего участка (длина отрезка CD); RС – радиус переходного участка; LС – длина склона (длина отрезка AB).

В предыдущих моделях снежной лавины склон представлял собой множество расположенных близко друг другу элементов снега, и взаимодействие элемента снега со склоном сводилось к взаимодействию с элементами склона. В данной же модели, для большей управляемости, склон не состоит из элементов того же типа, и взаимодействие элемента снега со склоном сводится к задаче о контакте круга (элемента снега) и прямой или дугой окружности (опорная поверхность). Макро - и микрорельеф в данной модели не учитывается, для того чтобы повысить управляемость модели.

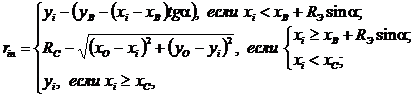

Сила рассчитывается в приближении вязкоупругого взаимодействия. Предварительно рассчитывается расстояние riп между центром элемента и опорной поверхностью:

(6)

(6)

где RЭ – радиус элемента.

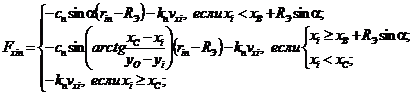

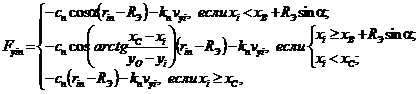

По известному расстоянию между i-м элементом и поверхностью рассчитываются составляющие Fxiп и Fyiп вязкоупругой силы взаимодействия:

(7)

(7)

(8)

(8)

где cп и kп – коэффициенты жесткости и вязкого трения при взаимодействии с поверхностью; vxi и vyi – декартовы составляющие скорости движения i-го элемента.

Так же как и в предыдущих моделях, элементы снега, помимо склона взаимодействуют между собой, поэтому после расчета силы на элемент со стороны склона производится расчет сил, действующих со стороны соседних элементов. Уравнения движения элементов, а также их численное интегрирование производятся также, как и ранее.

Под конусом выноса снежной массы понимается совокупность элементов снега с координатами xi более x = 0 (границей, определяющей вынос, является начало горизонтального участка – точка С на рис. 1).

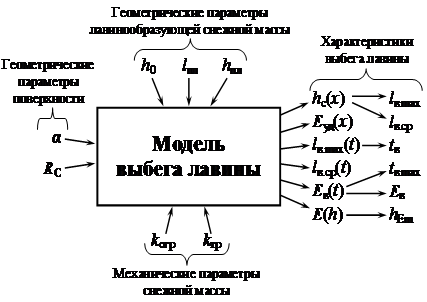

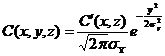

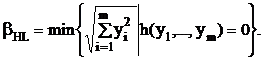

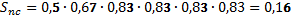

С помощью разработанной модели распространения лавины можно исследовать. как влияет большое количество геометрических параметров поверхности, а также геометрических и физических параметров снега на показатели опасности снежной лавины. Взаимосвязь основных входных параметров и выходных характеристик можно представить схематически следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Постановка задачи на теоретическое исследование

На схеме представлены четыре группы переменных, используемых в модели. К первой группе "Геометрические параметры поверхности" относятся переменные, задающие склон, состоящий из двух прямолинейных участков, плавно соединенных дугой окружности (рис. 1):

α – угол склона; RC – радиус переходного участка (радиус окружности).

Ко второй группе "Геометрические параметры лавинообразующей снежной массы" относятся параметры, которые задают начальное расположение снежного покрова, который образует лавину (рис. 1):

h0 – начальная высота расположения снежного пласта; lпл – длина снежного пласта; hпл – высота снежного покрова в снежном пласте.

В третью группу параметров входят физико-механические параметры снежной массы, из которых наиболее важными, определяющими характер движения снежной лавины, являются: kогр – коэффициент ограничения взаимодействия элементов снега; kв – коэффициент вязкого трения между элементами снега.

Модель позволяет определить множество характеристик процесса выбега снежной лавины, часть из которых представляет исследовательский интерес, а другая часть – оценки поражающего действия снежной лавины. К этой группе относятся следующие функции (имеющие смысл распределения величины в пространстве и во времени): hc(x) – распределение высоты снежного покрова вдоль поверхности (вдоль оси x) после схода лавины; Eуд(x) – распределение максимального достижимого в процессе схода лавины значения удельной кинетической энергии снежной массы; lв. max(t) – зависимость от времени максимального расстояния выброса лавины; lв. ср(t) – зависимость от времени выноса центра тяжести снежной массы; Eв(t) – зависимость от времени кинетической энергии всей распространяющейся снежной массы; E(h) – распределение максимально достижимого значения кинетической энергии снежной массы по высоте в окрестности точки С.

Перечисленные функции сложны для анализа, поэтому дополнительно по ним рассчитываются следующие точечные показатели: lв. max – максимальное расстояние выноса лавины; lв. ср – среднее расстояние выноса лавины; tв – момент времени, в который начинается вынос лавины на горизонтальный участок; tв. max – момент времени, в который кинетическая энергия движущейся снежной массы достигает максимума; Eв – максимальное значение кинетической энергии движущейся снежной массы; hЕm – высота в окрестности точки С, на которой кинетическая энергия достигает максимума.

Модель хорошо воспроизводит тенденции (возрастание, убывание) и характер зависимостей (квадратичный, квадратно-коренной, линейный). Количественное различие между модельными и статистическими данными составляет от 0 до 20 % в зависимости от показателя и диапазона входного параметра. В целом, по совокупности всех сравниваемых результатов, уровень несоответствия модели и статистических данных составляет около 10 %.

Литература

1. Андреев зонирование снежных лавиносборов методом физического моделирования [Текст] / , , и др. // Лёд и снег. – 2012. – № 2. – С. 71-75.

2. Соловьев моделирование поведения снежной массы на горном склоне [Текст] / , , // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2011. – Т.7. – №4. – С.115-117.

УДК 332.74

, , Э. А Попова

Инновации в сфере строительных материалов

В работе предлагается многокомпонентная противоморозная добавка для создания строительных материалов, твердеющих при отрицательной температуре

В районах Сибири и Крайнего Севера высока потребность в строительных материалах, твердеющих при отрицательной температуре. Известно [1], что твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. При отрицательной температуре в растворе происходят физические явления, которые отражаются на его структуре. Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который в химическое соединение с вяжущими веществами не вступает. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10%); вследствие этого структура твердеющего цементного раствора разрушается, и он частично теряет накопленную до замерзания прочность.

При введении в растворы химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается. Добавки также ускоряют химический процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно.

В качестве химических добавок в растворы вводят хлористый кальций, хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрит натрия. Применение указанных добавок допускается в растворе для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также для наземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков.

Недостатком известных противоморозных добавок является то, что они малоэффективны в условиях низких отрицательных температур до минус 15… 25ºС, и не обеспечивают длительной коррозионной стойкости арматуры в железобетонных конструкциях. Между тем, во многих регионах РФ зимние температуры окружающей среды опускаются гораздо ниже указанных пределов и достигают значений ниже минус 30ºС. В таких условиях традиционные способы выполнения строительных работ не дают требуемого результата, поскольку в водном растворе цемента не протекает реакций, которые необходимы для его твердения ввиду кристаллизации воды.

Целью работы является повышение прочности бетона, а также увеличение времени замерзания бетонной смеси при выполнении строительных работ в условиях отрицательных температур до -55 ºС.

Поставленная задача решается тем, что противоморозная добавка для бетонной смеси включает жидкость с пониженной температурой замерзания, сахарозу и воду. В качестве жидкости с пониженной температурой замерзания может быть использован этиленгликолевый или пропиленгликолевый антифриз. Включение указанных компонентов в состав противоморозной добавки позволит выполнять строительные работы при низких отрицательных температурах окружающей среды, что является существенным отличием предлагаемого состава от известных.

Для формирования бетонной смеси в качестве цемента используют портландцемент (англ. Portland cement) - гидравлическое вяжущее вещество, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %) ГОСТ 379-95. Портландцемент (ГОСТ 10178-85) получают тонким измельчением клинкера и гипса. Клинкер – продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция (3СаО∙SiO2 и 2СаО∙SiO2 70-80 %). При измельчении клинкера вводят добавки: 1,5…3,5 % гипса СaSO4∙2H2O (в перерасчёте на ангидрид серной кислоты SO3) для регулирования сроков схватывания, до 15 % активных минеральных добавок - для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости цемента.

Процесс криогидратации и твердения двухкальциевого силиката заключается в том, что при понижении температуры гидратации до определенных пределов создаются условия для эстафетного механизма передачи зарядов по системе водородных связей. При этом активность твердеющей системы повышается за счет роста подвижности протона. В определенном интервале температур наблюдается рост гидратационной активности двухкальциевого силиката, связанный с увеличением структурированности воды при понижении температуры и, как следствие, ростом подвижности протона при включении эстафетного механизма его переноса по системе водородных связей.

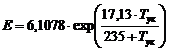

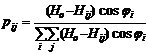

Введение в криогидратационный процесс веществ соответствующей природы повышает содержание химически связанной воды и гидратационную активность цементов. В таблице1 представлены результаты времени замерзания противоморозной добавки в зависимости от содержания компонентов. Оптимальные результаты достигаются при содержании жидкости с пониженной температурой замерзания в диапазоне 10-12 масс.% и сахарозы 5-10 масс.%.

Таблица 1.

Время замерзания противоморозной добавки в зависимости от содержания компонентов

Компонент | Вещество | Соотно-шение компо-нентов, мас.% | Время замерзания при температуре, мин. | |||

-25°С | -35°С | -45°С | -55°С | |||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 5 1 94 | 28 | 19 | 11 | 5 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 7 3 90 | 45 | 33 | 16 | 7 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 10 5 85 | 67 | 37 | 19 | 9 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 11 7 82 | 90 | 41 | 22 | 12 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 12 10 78 | 120 | 50 | 24 | 13 |

Жидкость с пониженной температурой замерзания Целевая добавка Растворитель | «Аляsка тосол -40» Сахароза Вода | 14 13 73 | 131 | 57 | 28 | 15 |

Предлагаемая противоморозная добавка позволяет повысить продолжительность выполнения строительных работ по сравнению с [4] в условиях отрицательных температур (-35 °С) в 8-10 раз, устраняет процессы коррозии арматуры в железобетонных конструкциях и высаливания ввиду исключения солей из противоморозной добавки, табл. 2.

Таблица 2.

Физико-механические показатели бетонных образцов

Состав из табл. 1 | Предел прочности при сжатии образцов при постоянном вода/цемент отношении (твердение при - 55°С), МПа, через 3 и 7 суток | |

3 | 7 | |

1 | 4,4 | 13,7 |

2 | 4,5 | 14,0 |

3 | 4,7 | 15, 2 |

4 | 4,9 | 15,4 |

5 | 5,1 | 15, 5 |

6 | 4,6 | 13, 8 |

7 (известный [4]) | 4,3 | 13,5 |

Эффективность предлагаемой добавки оценивали по подвижности тяжелых бетонных смесей и пределу прочности при сжатии образцов 10х10х10 см3 бетона после 3 и 7 суток нормального твердения. Как следует из данных табл.2, предлагаемая добавка обеспечивает более высокие показатели прочности бетона при - 55°С.

Выводы: разработана противоморозная добавка для бетонной смеси, включающая жидкость с пониженной температурой замерзания, сахарозу и воду при следующем содержании ингредиентов, масс. %: жидкость (этиленгликолевый или пропиленгликолевый антифриз) с пониженной температурой замерзания - 10-12, сахароза - 5-10, вода - остальное.

Литература

1. , Бадьин качества производства работ нулевого цикла в условиях Севера. Л.: Стройиздат, Лениградское отделение, 1984, с. 108-110.

2. Патент на изобретение RU № 000, опубл. 20.07.2005.

3. Патент на изобретение RU № 000, опубл. 20.05.2014.

4. А. С. SU № 000, опубл 30.09.82.

Саратовский государственный технический университет

имени

Волгоградская академия МВД России

УДК 004.056

,

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТОВ МЧС РОССИИ

В настоящее время компьютерные технологии занимают важную роль в системах телекоммуникаций, компьютерных системах государственных структур и ведомств, банковских системах, атомных станциях, системах управления воздушным и наземным транспортом, системах обработки и хранения секретной и конфиденциальной информации. Для нормального и безопасного функционирования этих систем необходимо поддерживать их безопасность и целостность

Проблемы защиты информационных ресурсов в системах электронной обработки данных постоянно находятся в центре внимания не только специалистов по разработке и использованию этих систем, но и широкого круга пользователей. Под системами электронной обработки данных понимаются системы любой архитектуры и любого функционального назначения, в которых для обработки информации используются средства электронно-вычислительной техники, а под защитой информации - использование специальных средств, методов и мероприятий с целью предотвращения утери информации, находящейся в локальных вычислительных сетях организаций. Исключением не являются и компьютерные системы объектов МЧС России. Широкое распространение и повсеместное применение вычислительной техники очень резко повысили уязвимость накапливаемых, хранимых и обрабатываемых в локальных вычислительных сетях информационных ресурсов.

Информация, обрабатываемая в информационных сетях различных структурных подразделений МЧС России, зачастую носит конфиденциальный характер. Следовательно, ее утечка за пределы учреждения и разглашение конфиденциальных данных крайне нежелательны. Отсюда и возникает потребность защиты информационных ресурсов вычислительных сетей объектов МЧС России от несанкционированного доступа.

Для качественного осуществления защиты информационных ресурсов необходимо выработать методику реализации политики безопасности объекта.

Для реализации политики безопасности объекта МЧС России предлагается выполнять следующие мероприятия:

- на первом этапе, в соответствии с организационно-штатной структурой учреждения, выявляются основные информационные потоки и узлы рациональной обработки информации, а так же объемы обрабатываемой и хранимой информации в них, степень ее секретности;

- на втором этапе выявляются все уязвимые звенья в системе информационной безопасности подразделения и каналы утечки информации при ее обработке на ПЭВМ. Тщательно проверяются кадры учреждения, связанные с контролем за соблюдением режима и интегрированной системой обработки данных. При необходимости на данную категорию лиц производится оформление допуска к секретным работам по соответствующим формам. По окончании данных мероприятий анализируются следующие каналы утечки информации:

- несанкционированное чтение с экранов мониторов;

- несанкционированный доступ к винчестеру;

- просмотр текста при его печати;

- возможность утечки информации по акустическому каналу с принтера и клавиатуры;

- утечки по электромагнитному каналу и по линиям связи между ПЭВМ;

- несанкционированное копирование и прямое хищение носителей информации.

Осуществляется обследование объектов вычислительной техники подразделения МЧС России на предмет:

1. Уровня электромагнитного излучения:

- терминалов;

- сетей питания

- линий связи;

- цепей выходящих за пределы контролируемой зоны.

2. Наличия радио, проводных, программных закладок.

На третьем этапе разрабатывается и утверждается политика (стратегия) безопасности структурного подразделения и на ее основе реализуются мероприятия по периодическому обследованию объектов вычислительной техники на предмет наличия закладок, защиты наиболее уязвимых звеньев в системе информационной безопасности учреждения и разрабатывается технология по реализации обеспечения безопасности информационных ресурсов.

На четвертом этапе в ходе непрерывного анализа результатов выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности информационных ресурсов выявляются дополнительные уязвимые места в информационной безопасности подразделения и неучтенные каналы утечки информации. Разрабатывается организационно-штатная структура группы (подразделения) по защите информационных ресурсов учреждения. Осуществляются расчеты экономической целесообразности защиты информационных ресурсов и стоимости услуг по обследованию объектов вычислительной техники. В соответствии с расчетами решаются организационно-штатные вопросы по созданию службы безопасности учреждения.

На заключительном, пятом, этапе реализации методики политики безопасности объекта МЧС России разрабатывается «Инструкция по обеспечению безопасности информационных ресурсов, обрабатываемой в локальной вычислительной сети объекта МЧС России».

Литература

1.Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 01.01.01 г. // Рос. газ. - 2006. - 29 июля.

2. Хорев и средства защиты информации. Учеб. пособие. – М.: МО РФ, 2000. – 316 с.

3. Хорев информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. Технические каналы утечки информации. Учеб. пособие. М.: Гостехкомиссия России, 1998. – 320 с.

УДК 358(470)

,

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВВС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Рассматриваются перспективные направления развития отечественных ВВС как элемента системы управления войсками и оружием (СУВ и О) в свете требований Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Учитываются основные положения Государственной информационной политики в условиях информационно-психологической войны и Политики информационной безопасности компаний, образующих ВПК

В 2000 году была введена в действие Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (9. 09. 2000, № Пр.1895) [1]. В 2003 году она была обновлена и до сих пор продолжает формироваться пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих её реализацию. [2]. Согласно им, под информационной безопасностью (ИБ) РФ понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества, государства. В качестве приоритетных объектов защиты от угроз нарушения их ИБ с негативными последствиями являются, в том числе, системы и средства информатизации вооружения и военной техники, система управления войсками и оружием (СУВ и О), экологически опасные и экономически важные производства, в том числе и ВПК, выполняющих госзаказ в интересах ВВС.

С переходом к рыночной экономике, проведением политик интеграции РФ в мирохозяйственные связи и глобализации экономики остро встал вопрос о конкурентоспособности отечественных ВВС как элемента СУВ и О. Она ассоциируется с обеспечением национальной безопасности России в новых Геополитических условиях ХХI века, одним из главных аргументов которой является обеспечение ИБ, согласно действующих нормативно-правовых документов [1,2].

С этой точки зрения в [1] выделяются следующие направления национальных интересов в названной сфере:

- «…развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок;

- обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В современных условиях только на этой основе можно решать проблемы создания наукоемких технологий, технологического перевооружения промышленности, приумножения достижений отечественной науки и техники. Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной промышленности;

- защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России».

К источникам внешних угроз нарушения ИБ относятся:

- деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и информационных структур;

- обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами;

- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий [5,6];

- деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств (видов) разведки иностранных государств;

- разработка рядом государств концепций информационных войн.

К источникам внутренних угроз нарушения ИБ объектов относятся [3]:

- критическое состояние отечественных отраслей промышленности;

- недостаточная координация деятельности федеральных органов государственной власти Федерации по формированию и реализации единой государственной политики в области обеспечения ИБ РФ;

- недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению ИБ РФ;

- недостаточная экономическая мощь государства;

- снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных кадров в области обеспечения ИБ [4].

Отставание отечественных информационных технологий от мирового уровня их развития вынуждает при создании информационных систем идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает зависимость России от иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной техники, программного обеспечения. В связи с широким применением открытых информационно-телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных информационных систем и международных информационных систем возросли угрозы применения "информационного оружия" против информационной инфраструктуры России, её СУВ и О. Работы по адекватному комплексному противодействию этим угрозам ведутся при недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании. Недостаточное внимание уделяется развитию средств космической разведки и радиоэлектронной борьбы.

В сложившейся ситуации безотлагательного решения требуют следующие задачи:

- развитие и совершенствование системы обеспечения ИБ РФ, реализующей единую государственную политику в этой области, включая совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз ИБ, а также системы противодействия этим угрозам [7];

- разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения ИБ РФ [3,8,9], а также сертификации этих систем и средств;

- координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности в области обеспечения ИБ РФ;

- развитие научно-практических основ обеспечения ИБ РФ с учетом современной геополитической ситуации, условий политического и социально-экономического развития России и реальности угроз применения "информационного оружия" [3];

- разработка современных методов и средств защиты информации, обеспечения безопасности информационных технологий, и прежде всего используемых в СУВ и О, экологически опасными и экономически важными производствами;

- создание и развитие современной защищенной технологической основы управления государством в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в военное время;

- расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и организациями при решении научно-технических и правовых вопросов обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью международных телекоммуникационных систем и систем связи;

- создание единой системы подготовки кадров [4] в области ИБ и информационных технологий».

Приведенные основные положения [1] определяют перспективные направления развития отечественных ВВС, реализующие их общие и специфичные методы обеспечения ИБ ОЗ.

Авторы рассматривают основы научно-методического и научно-практического обеспечения обоснования, постановки и решения таких задач как в интересах СУВ и О, так и организаций, образующих военно-промышленный комплекс и/или народного хозяйства страны. Они базируются на:

- комплексной методологии прогнозирования реально складывающейся обстановки и наметившихся тенденций её развития, диагнозе состояний ИБ ОЗ, их экспертизе на соответствие требуемым, оценке степени опасности возникающих угроз нарушения ИБ и приемлемости их последствий. На этой основе синтезируются адаптивные методы и систем защиты информации, близкие к оптимальным по ситуации и результатам;

- системе семантических, эвентологических и традиционных логико-математических моделей взаимосвязанного развития внешней и внутренней среды объекта.

Особенностями предложенного подхода к формированию необходимого обеспечения являются: внедрение методов верификации исследовательских и нормативных прогнозов; переход от одного вида моделей к другому по формальным правилам; учёт влияния человеческого и природного факторов на результаты деятельности ИБ объекта по ситуации в статике и динамике; разграничение технологий двойного и специального назначения по обеспечению ИБ объекта в процессе состязательности конкурирующих сторон в уровне развития в условиях ИПВ и кибервойны.

Литература

1.Доктрина информационной безопасности РФ

2. Политика информационной безопасности компании

3. Жидко безопасность модернизируемой России: постановка задачи / , // Информация и безопасность: регион. науч. техн. журнал – Воронеж: 2011. Вып.2, том 14, часть 2. С.181-190

4. Жидко безопасность инновационной России: проблема кадров / , // Информация и безопасность: регион. науч. техн. журнал – Воронеж: 2011. Вып.2, том 14, часть 2. С. 201-208

5. , , Жидко мониторинг безопасности и устойчивости развития организации в XXI веке//Информация и безопасность. 2009. Т. 12. № 4. С. 497-518.

6. , , Попова менеджмент XXI века: проектное управление устойчивостью развития//учебное пособие / Воронеж, 2011.

7. Сазонова вычислительного эксперимента по апробации математических моделей анализа потокораспределения для систем теплоснабжения Вестник Воронежского института высоких технологий. 2010. № 6. С. 99-104.

8. Сазонова задачи статического оценивания систем теплоснабжения// Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011. Т. 7. № 5. С. 43-46.

9. Сазонова вычислительного эксперимента по апробации метода решения задачи статического оценивания для систем теплоснабжения // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2010. № 6. С. 93-99.

УДК 614.841

ДО Тхань Тунг

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ МАШИННЫХ ЗАЛОВ ТЭС ВЬЕТНАМА

Проведен анализ пожарной опасности тепловых электростанций Вьетнама. Отмечено, что безопасная эвакуация людей из машинных залов невозможна без работы системы дымоудаления. Показано, что эффективность работы систем дымоудаления может существенно уменьшиться из-за возникновения режима «поддува» (“plugholing”). Обнаружено, что предложенные в литературе формулы расчета критического расхода газовой смеси через дымоудаляющее отверстие, при котором начинается «поддув», некорректны для рассматриваемых условий пожара

Развитие экономики Вьетнама сопровождается ростом потребности в электроэнергии. Существующая ежегодная потребность в электроэнергии составляет 25-26 тыс. МВт и возрастает каждый год на 10-15%. Поэтому быстро строятся гидроэлектростанции, атомные электростанции и тепловые станции на угле и газе.

Проведен анализ пожарной опасности тепловых электростанциий (ТЭС), составляющих 50% от общего числа электростанций.

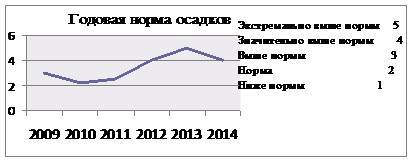

По данным статистики пожаров за 2003-2012 гг. места возникновения пожаров на ТЭС Вьетнама распределяются в соответствии с рис. 1, из которого видно, что самым опасным является пожар в основных производственных помещениях (машинный зал).

Рис.1. Статистика мест возникновения пожаров на ТЭС Вьетнама.

Рис.1. Статистика мест возникновения пожаров на ТЭС Вьетнама.

Машинный зал ТЭС (МЗ ТЭС) Вьетнама являются протяженными пространствами, развитыми по вертикали и горизонтали, и имеющими большой объем (8000-100000 м3) и высоту (15-35 м).

Пожарная опасность машинных залов обусловлена быстрым развитием пожара из-за наличия большого количества горючих веществ, а также быстрым распространением токсичных продуктов горения, которые могут заполнять верхнюю часть залов до отметок обслуживания турбогенераторов за 5-10 мин. [1]. Поэтому безопасная эвакуация людей из машинных залов невозможна без работы системы дымоудаления (ДУ), повышающей величину необходимого времени эвакуации [1].

Основными особенностями пожарной опасности МЗ ТЭС являются следующие:

- большое количество горючих жидких, газообразных и твердых веществ и материалов;

- наличие атриума создает потенциальную угрозу для быстрого заполнения ОФП всех помещений, смежных с МЗ и не отделенных от него газодымонепроницаемыми противопожарными преградами.

- наличие эвакуационных путей, связанных с МЗ, при условии отсутствия для их защиты средств ДУ значительно повышает угрозу жизни людей в случае пожара.

В МЗ, особенно в летний период, когда температура окружающей среды в СРВ достигает 37-42 ºС, причиной пожаров может являться высокая температура турбинных агрегатов.

Таким образом, вероятность пожаров возникновения в МЗ является высокой. Значительная горючая нагрузка, сосредоточенная в турбинных агрегатах (топливо, масла, материалы обшивки, электроизоляция кабелей), приводит к увеличению пожарной опасности мест их хранения. Пожары в МЗ представляют большую опасность для людей.

Эффективность работы систем ДУ может существенно уменьшаться из-за возникновения режима «поддува» (“plugholing”) [2]. В этом случае чистый воздух из-под припотолочного дымового слоя (ПС) за счет действия подъемных сил и перепада давлений внутри и снаружи помещения поступает в дымоудаляющее отверстие (ДО) и препятствует удалению продуктов горения из помещения.

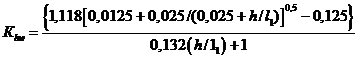

Проведен анализ приведенных в литературе формул для расчета критического расхода системы ДУ, при котором начинается «поддув».

Выполнено численное исследование термогазодинамической картины пожара в модельном помещении с модельной горючей нагрузкой с использованием трехмерной полевой модели.

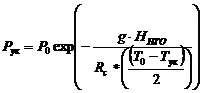

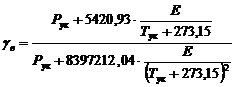

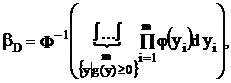

Также используется одномерный подход, при котором скорость подъема смеси газов и дыма из ПС в ДО равна:

, (1)

, (1)

где wz – вертикальная проекция скорости в ДО, м/с; r2 – среднеобъемная плотность смеси газов и дыма в ПС, кг/м3; rв – плотность холодного воздуха, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; h – толщина ПС, м.

Рассматривается помещение с размерами 30´25´15 м. Горючим веществом является турбинное масло. Мощность горения составляет 1,26 МВт. Размер отверстия для удаления дыма в потолке равен 1,2´1,2 м или 3´3 м.

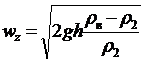

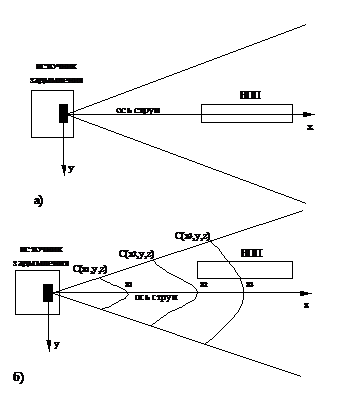

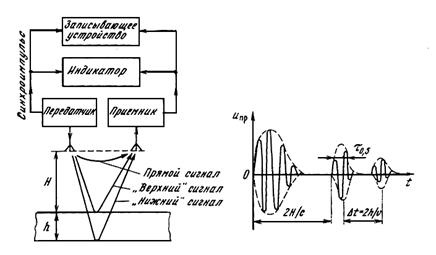

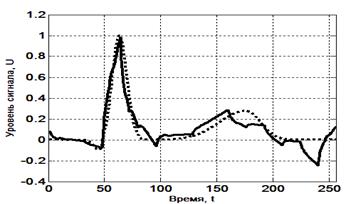

Зависимости массовых расходов, выходящих из помещения через ДО наружу после его открытия, приведены на рис. 2.

1 – полевая модель; ур. (1): 2 – r2 взята по среднеобъемной температуре ПС в момент времени вскрытия ДО; 3 – r2 принята по текущей средней температуре в плоскости входного сечения ДО; 4-9 – критический расход по формулам, приведенным в литературе.

Расчеты показали, что при рассмотренных исходных данных нет явления «поддува», и число Фруда на порядок меньше его критического значения, при котором возникает «поддув». Однако, существующие формулы критического расхода (кривые 7-9, рис. 2) показывают, что расход соответствует началу «поддува» в рассмотренной модельной задаче.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий ТЭС необходима разработка методики расчета необходимого времени эвакуации с использованием зонных и полевых моделей термогазодинамики пожара с учетом возникновения нерасчетного режима «поддува».

Литература

1. Нгуен Тхань Хай. Методика расчета необходимого времени эвакуации людей при пожаре в машинных залах ГЭС Вьетнама в условиях работы системы дымоудаления. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. 24 с.

2. Viot J., Vauquelin O., Rhodes N. Characterization of the Plug-holing Phenomenon for the Exhausting of a Low Density Gas Layer // 14th Australasion Fluid Mechanics Conference. Adelaide University. Adelaide. Australia. 10-14 December. - 2001. - P. 529-532.

УДК 681.772.7

ёв, ,

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

В статье рассмотрены вопросы применения систем видеонаблюдения для предотвращения правонарушений, преступлений и чрезвычайных ситуаций (пожаров). Представлен обзор применения данной технологии для повышения безопасности объектов и территорий как в странах ближнего и дальнего зарубежья, так и в Республики Беларусь

В настоящее время актуальной является проблема безопасности жителей городов. Противоправные действия, техногенные катастрофы, стихийные бедствия или неконтролируемое развитие ситуаций в местах массового пребывания людей в современном мегаполисе могут иметь самые тяжелые последствия [1].

Как для предотвращения правонарушений, преступлений, чрезвычайных ситуаций, так и в ходе ликвидации их последствий возрастает необходимость оперативного получения объективной информации с места происшествия (чрезвычайной ситуации), координации действий дежурно-диспетчерских служб, других сил и средств, участвующих в пресечении правонарушения или проведении аварийно-спасательных работ.

Системы видеонаблюдения как средство объективной фиксации различных процессов и явлений все шире используются в различных видах практической деятельности [2]. В том числе имеет месте их использование в интересах органов правопорядка и чрезвычайных ситуаций.

Как пример, Лондон считается городом с самой основательной системой видеонаблюдения. Полмиллиона камер осуществляют видеонаблюдение в британской столице. Камеры наблюдения подвешены на каждом углу. На протяжении всего дня среднестатистического лондонца записывает свыше трехсот камер наблюдения. Их кольцо окружает центр города. За секунду каждый номер машины попадает в базу, в которой содержится информация о передвижениях каждого автомобиля [3].

В Российской Федерации получили широкое распространение так называемые системы «Безопасный город» - интегрированные комплексные системы, предназначенные для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга чрезвычайных ситуаций, охраны собственности и безопасности граждан в любой точке города [4].

Основными задачами системы «Безопасный город» являются:

- оперативный контроль ситуации на ключевых объектах города;

- своевременная и достоверная информационная поддержка служб охраны, правопорядка и безопасности, аварийно - спасательных подразделений;

- предоставление визуальной информации, получаемой с мест установки камер наблюдения, расположенных на любом расстоянии от пункта видеомониторинга;

- информирование о возникновении чрезвычайных ситуаций, совершении правонарушений соответствующих служб и организаций;

- цифровое архивирование видеоинформации и аудиоинформации;

- обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов;

- передача информации, получаемых от охранных видеокамер как по запросу, так и в автоматическом режиме;

- интеграция с другими автоматизированными системами, при наличии такой возможности у этих систем [5].

Область применения системы «Безопасный город» распространяется на:

- здания и сооружения, используемые органами власти, объекты, принадлежащие силовым ведомствам;

- транспортные сооружения (мосты, путепроводы), нефте - и газопроводы, плотины, электростанции, водохранилища, а также промышленные объекты, представляющие повышенную опасность для окружающей среды – предприятия атомной энергетики, химические производства, склады и прочее;

- транспортные компании, службы аэропортов, портов, вокзалов;

- производственные здания и сооружения – заводы, фабрики, объекты строительства;

- офисные и деловые центры, финансово-кредитные учреждения, магазины, рынки, гостиницы, предприятия сферы услуг;

- многоквартирные дома и индивидуальные жилые постройки, коттеджи, дачи [6].

Развитие и применение систем контроля технологий производства, охранного телевидения, контроля доступа показывают, что видеотехнологии могут успешно решать и задачи обеспечения пожарной безопасности объектов и территорий [7]. Видеодетекторы могут обнаруживать пожар в помещении и на открытых площадках автоматически по специфическим признакам: задымленность, открытое пламя, характерные движения и частоты колебаний объекта на изображении [8, 9], позволяя, в то же время, при необходимости оператору визуально оценивать ситуацию на объекте.

Традиционные сигнализаторы пожара, как правило, производят анализ выборки частиц или температур и проверку прозрачности воздуха [10, 11]. Эти устройства требуют близкого расположения к пожару и не всегда надежны, так как большинство из них реагирует на дым, который не обязательно является результатом пожара. Видеодетекторы пожара могут использоваться в тех случаях, когда обычные сигнализаторы пожара не применимы.

Большинство рассматриваемых систем основано на компьютерной обработке изображений и анализе их изменений. Так, дым идентифицируется на основе динамических и структурных особенностей, а также шкалы яркости. Детектор способен отсеивать ложные срабатывания, такие как облака, пыль и прочие помехи. Программное обеспечение позволяет маскировать области постоянного или вероятного присутствия некоторых видов дыма (промышленных объектов или жилых домов) [12, 13].

Видеоматериалы, полученные с использованием систем видеонаблюдения, могут быть использованы как в оперативных целях (при установлении лица, совершившего, либо готовящего преступление), так и в процессе доказывания по конкретному уголовному делу. Они могут быть использованы в оперативно-розыскной деятельности при раскрытии общественно опасных деяний и установления лиц, их совершивших, поскольку содержащиеся в них изображения правонарушителей, их транспортных средств имеют важное ориентирующее значение [2].

В то же время отсутствие видеонаблюдения либо несовершенство используемой для этого аппаратуры не способствует предотвращению преступных посягательств, препятствует изобличению виновных лиц при привлечении их к уголовной ответственности. Так, в настоящее время в Республике Беларусь в качестве доказательства видеозапись используется только по каждому десятому делу [14].

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что успешное раскрытие и доказывание преступлений, а также предотвращение и ликвидация пожаров и чрезвычайных ситуаций возможны лишь при условии использования систем видеонаблюдения с высокими тактико-техническими характеристиками.

Литература

1. Vocord системы видонаблюдения и аудиорегистрации [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс компании // – 2014. − Режим доступа: http://www. vocord. ru/. – Дата доступа : 11.10.2014.

2. Пашута, И. Использование систем видеонаблюдения в раскрытии и расследовании преступлений / И. Пашута // Законность и правопорядок. – 2011. − № 1 (17). – С. 42-45.

3. Наука скрытого наблюдения [Электронный ресурс] / Интернет-каталог HARDBROKER // – 2014. − Режим доступа: http://hardbroker. ru/pages/UndObservation. – Дата доступа : 11.10.2014.

4. Безопасный город [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс компании «Микротест» // – 2014. − Режим доступа: http://itvgroup. /verticals/homeland_security. – Дата доступа : 11.10.2014.

5. Система видеонаблюдения [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс группы компаний «Спецтехника» // – 2014. − Режим доступа: http://gkst. org/business/10/. – Дата доступа : 11.10.2014.

6. Городская система видеонаблюдения «Безопасный город» [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс концерна ПромСнабКомплект // – 2014. − Режим доступа: http://www.1avtorem. ru/pages/b-town. html. – Дата доступа : 11.10.2014.

7. , Новые возможности управления пожарной безопаснотью объектов / , , // - Пожарная безопасность, М. – 2008. - № 4, с. 96-101.

8. , , Исследование и разработка средств обнаружения пожара [Электронный ресурс] / Научный интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» Академии государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации. – 2006. - № 6, 3 с. – Режим доступа: http://ipb. mos. ru/ttb/2006-6/2006-6.html. – Дата доступа : 12.10.2014.

9. , , Общие принципы построения видеодетектора пожара, [Электронный ресурс] / Научный интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» Академии государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации. – 2005. - № 4, 3 с. – Режим доступа: http://ipb. mos. ru/ttb/2005-4/2005-4.html. – Дата доступа : 12.10.2014.

10. T. Cleary, W. Grosshandler, Survey of fire detection technologies and system evaluation/certification methodologies and their suitability for aircraft cargo compartments. US Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1999.

11. W. Davis, K. Notarianni, NASA fire detection study. US Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1999.

12. , Воробьев видеотехнологий для повышения пожарной безопасности объектов // Доклады БГУИР. – 2011. № 1 (55). – С. 12-18.

13. Воробьев, нормирование систем видеоаналитики пожара / и др. // Чрезвычайные ситуации: образование и наука. – 2011. − № 2. – С. 49-52.

14. Василевич, . Закон. Ответственность / // Монография. − Минск: Право и экономика. − 2011. − 362с.

УДК 551.46+

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ

И ПОРТОВ В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ

Интегрирование информации ведомственных систем мониторинга обстановки для обеспечения безопасности жизнедеятельности наиболее целесообразно производить на региональном уровне, т. к. именно здесь они получают максимальный объём информации об обстановке и имеют возможность наиболее эффективно её использовать, в связи с чем должны создаваться региональные интегральные автоматизированные системы мониторинга обстановки (РИАСМО ) путём объединения информации ведомственных АСМО, совместно действующих в едином регионе

В последнее десятилетие на основании действующих федеральных документов [1,2,3] различные ведомства самостоятельно и независимо друг от друга развивают автоматизированные системы мониторинга обстановки (АСМО) для обеспечения безопасности жизнедеятельности в рамках своего назначения. Вместе с тем, в соответствии с Концепцией формирования и развития единого информационного пространства Российской Федерации и соответствующих государственных информационных ресурсов, одобренной решением Президента РФ № Пр-1694, в основу государственной политики в рассматриваемой области должна быть положена интеграция информационных ресурсов различных ведомств, независимо от форм собственности.

Интегрирование информации ведомственных систем мониторинга обстановки наиболее целесообразно производить на региональном уровне, т. к., именно здесь они получают максимальный объем информации об обстановке и имеют возможность наиболее эффективно ее использовать, в связи с чем должны создаваться региональные интегральные автоматизированные системы мониторинга обстановки (РИАСМО) путем объединения информации ведомственных АСМО, совместно действующих в едином регионе.

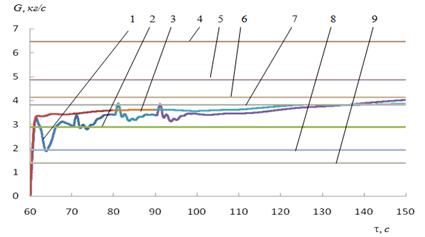

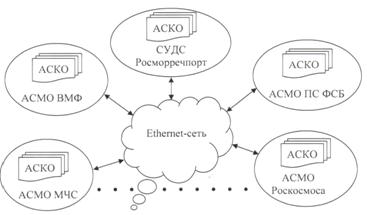

Системообразующим элементом централизованной (с центральным звеном) РИАСМО является ее региональный информационный центр (РИЦ), в котором собирается и интегрируется вся информация, поступающая от участников интегральной системы, а затем выдается всем заинтересованным потребителям (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема централизованной РИАСМО

В рассматриваемой централизованной РИАСМО значительные силы и средства должны быть потрачены на создание ее РИЦ, т. е. на решение задач интеграции информации и ее выдачи участникам системы, однако, в процессе ее эксплуатации быстро выяснится, что интегральная информация оказывается не нужной ни одному из участников системы. В действительности, каждому из участников РИАСМО будут интересны только определенные виды информации от определенных ведомственных АСМО, но собственную информацию они будут использовать напрямую, а не применять ее после прохождения процедуры интеграции в РИЦ, вносящей существенные временные задержки и дополнительные погрешности.

Таким образом, решение перечисленных и сопутствующих задач создания централизованной РИАСМО практически невыполнимо в обозримо короткие сроки при разумных финансовых затратах, что отмечено в концепции развития системы освещения обстановки в Арктике и подтверждается продолжением активного независимого развития в РФ ведомственных АСМО.

Нецентрализованная РИАСМО создается без центрального звена, т. е. без РИЦ, при этом системообразующим элементом РИАСМО будет выступать подсистема обмена информацией между ее участниками (рис.2). Создание такой подсистемы обмена информацией не требует специальной проработки, т. к. уже регламентировано законом РФ № 24-93 «Об информации, информатизации и защите информации» и к настоящему времени хорошо освоено на базе Ethernet-технологий.

Рис. 2. Структурная схема нецентрализованной РИАСМО.

Предлагаемая нецентрализованная схема построения РИАСМО позволяет избежать всех указанных выше недостатков системы с РИЦ, при этом не нужен единый хозяин системы, а достаточно назначить государственный межведомственный орган научно-методического сопровождения согласованного развития ведомственных АСМО в рамках РИАСМО. Таким координирующим органом в каждом регионе может стать соответствующий филиал или институт Российской Академии естественных наук, применительно к Арктическому региону выполнение указанной функции может быть возложено на Арктическую общественную академию наук.

В существующих условиях эскалации террористической деятельности особое место среди задач обеспечения безопасности жизнедеятельности занимает задача предупреждения угроз террористического и криминального характера важным объектам инфраструктуры различных ведомств. Террористические и криминальные угрозы могут приводить к нарушениям функционирования объектов на длительный срок, к большим экономическим потерям и человеческим жертвам. За рубежом, наряду с силами проведения специальных операций, стремительными темпами развиваются технологии, позволяющие создавать роботизированные технические средства и, прежде всего, автономные необитаемые и необслуживаемые малоразмерные аппараты для решения задач специальных операций. В связи с этим, для обеспечения эффективной охраны важных объектов, необходимо в составе ведомственных АСМО предусматривать специальные локальные автоматизированные подсистемы контроля обстановки (АСКО), работающие прежде всего по малым и сверхмалым целям, таким как малое плавсредство, автомобиль, дельтаплан, пешеход, пловец и т. п.

Учитывая, что задача охраны важных объектов достаточно идентична в разных ведомствах, для уменьшения затрат времени и финансов на проектирование АСКО и обеспечение высокой эффективности их функционирования необходимо:

-ввести такие системы в ранг финансируемых и контролируемых государством систем, аналогично системам обеспечения навигационной (эксплуатационной) безопасности, таких как СУДС, для чего следует разработать соответствующую нормативную базу АСКО, которая должна быть положена в основу решения задач проектирования, развертывания, сертификации и эксплуатации таких систем;

-под государственным контролем (в рамках государственной программы) разработать типовую АСКО, включающую в себя все необходимые виды оборудования для обеспечения контроля надводной, подводной, наземной и воздушной обстановки, на базе которой будут разрабатываться АСКО для конкретных объектов охраны;

-в нормативной базе АСКО предусмотреть их создание путем адаптации типовой АСКО под конкретные объекты охраны за счет подбора необходимого количества ее различных элементов (оборудования) и привязки их к местности, что обеспечит применение в АСКО только утвержденных решений и сертифицированного оборудования и существенно сократит затраты на их проектирование.

Назначение типовой АСКО - надежное автоматическое обнаружение, классификация, определение координат и параметров движения объектов-нарушителей на водной и земной поверхности, в прилегающем к ним воздушном пространстве и под водой, днем и ночью в любых погодных условиях на расстояниях, обеспечивающих своевременное применение сил и средств защиты охраняемого объекта для предотвращения нанесения ему ущерба со стороны объекта-нарушителя.

Представленный принцип формирования автоматизированной системы мониторинга обстановки является унифицированным и может существенно повысить её возможности.

Литература

1. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. .

2. О Федеральной целевой программе «Мировой океан» . Указ Президента РФ от 01.01.01 г. N 11 (РГ 97-18).

3. Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000.

4. , , Митько создания интегральных систем мониторинга обстановки. Новый оборонный заказ. № 02 (24), февраль 2013, с. 46-51.

5. Митько интегрированной системы мониторинга обстановки для обеспечения безопасности мореплавания // Труды Международной научно-практической конференции «Инфогео-2013». СПб, 2014. – С. 62-67.

Российский государственный гидрометеорологичсекий университет,

Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербург, Россия

УДК 539.3.534.1

,

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СКОРОСТИ УДАРНЫХ ВОЛН

В ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЯХ

КАК АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

С развитием авиации, ее совершенствовании, связанным с увеличением взлетной массы, грузоподъемности, одновременно совершенствовалась теория и практика посадочных систем воздушных судов, сопровождающиеся повышением давления в пневматиках колес. Взлетно-посадочные операции воздушных судов совершались с покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы летного поля, которое является одним из наиболее важных элементов аэродрома и влияя на его техническое состояние и несущую способность должны прежде всего соответствовать тактико-техническим характеристикам авиационной техники и требованиям безопасности полетов. Поэтому в настоящее время актуальна проблема разработки расчетных методик параметров ударных волн в материале покрытия, косвенно влияющих на его физико-механические характеристики

В настоящее время в основном используются бетонные аэродромные покрытия, обладающие всеми необходимыми свойствами, тем не менее их многолетняя эксплуатация показала неодназначность природы их разрушения. Так, с позиции механики не разработана точная теория деформирования и разрушения бетона подвергаемого многоцикловым нагружениям, учитывающая реальные физические процессы, где не определены четкие критерии, позволяющие говорить о возможном наступлении полного разрушения при различных видах силового нагружения. Это связано в первую очередь со сложностью структуры бетона, представляющей многокомпонентную конгломерацию составляющих, находящихся во взаимодействии друг с другом системой микротрещин и трещин.

Описание процессов разрушения возникающих при лабораторных испытаниях не позволяют достаточно надежно оценить совокупность взаимодействия формируемых в бетоне трещин с физико-механическими характеристиками материала: модулем упругости, сдвига, прочности на сжатие и растяжение и зависит от различных факторов включающих температурно-влажностные воздействия, которые значительно изменяют физико-механические характеристики материала.

Большой вклад в изучение процессов разрушения бетона внесли , , Г. Винтер, Т. Пауэрс, С. Чандра.

Как было показано исследованиями, разрушение материала всегда связано с накоплением повреждений структуры бетона на этапах жизненного цикла и связано с поглощением энергии деформации и последующим выделением ее в виде трещин. Процесс накопления дефектов длителен и составляет годы, тогда как образование трещин происходит лавинообразно. Процесс появления трещин сопровождается различными физическими явлениями, так, известно, что началу процесса разрушения предшедствует выделение энергии разрыва связей и после многократного нагружения на поверхности бетона наблюдается появление интенсивно развивающихся магистральных трещин.

Пористый цементобетон состоит из смеси крупного заполнителя и растворной части в количестве, необходимом для обмазки и склеивания зерен заполнителя. Зерна крупного заполнителя склеиваются друг с другом вяжущим материалом, а пространство между ними остается свободным – это и есть «сквозные» воздушные поры, размер которых зависит от размера зерен заполнителя. В разных странах проведены исследования с целью оптимизации составов цементобетона. Для получения этих свойств были установлены требования в отношении прочности при сжатии, изгибе, открытой пористости и динамического модуля упругости [2]. Но, кроме оптимизации состава, необходимо учитывать и динамические нагрузки, которые испытывает пористый цементобетон как один из слоев конструкции аэродромных покрытий.

Рассмотрим воздействие эксплуатационной нагрузки на пористый цементобетон через динамику распространения волн.

Пористый цементобетон можно представить как двухкомпонентную пористую среду, состоящую из упругопластической компоненты и газа.

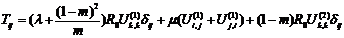

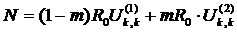

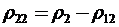

Математическую модель, определяющую процесс динамического деформирования такой среды можно описать системой уравнений [3, 4, 5]:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

![]() (4)

(4)

![]() ,

,

(5)

(5)

,

,

где Tij – полный тензор напряжений пористой среды; m – пористость; N – сила, действующая на газ; λ, µ – коэффициенты Ламе; R0 – модуль сжимаемости второй фазы; ![]() – коэффициент динамической связи первой фазы и второй в поре;

– коэффициент динамической связи первой фазы и второй в поре; ![]() и

и ![]() – плотность первой и второй фаз;

– плотность первой и второй фаз; ![]() – символ Кронекера;

– символ Кронекера; ![]() – компоненты перемещения фаз среды,

– компоненты перемещения фаз среды, ![]()

![]() – компоненты скорости перемещения фаз.

– компоненты скорости перемещения фаз.

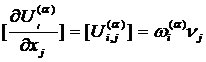

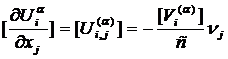

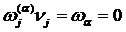

Используя математическую теорию разрывов, запишем систему уравнения (1-4) в разрывах, применим к ней геометрические и кинематические условия совместимости первого порядка (5) для фаз и после преобразований, получим

![]() (6)

(6)

![]()

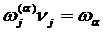

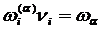

Для волновой поверхности введем обозначение  ¹0 (

¹0 ( ),

), ![]() .

.

Тогда получим однородную систему двух линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестными относительно ![]() и

и ![]() для скорости распространения продольных волн

для скорости распространения продольных волн

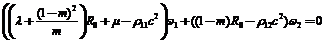

(7)

(7)

![]()

Раскрывая определитель второго порядка, получим уравнение относительно скорости с волновой поверхности.

![]() (8)

(8)

Для удобства записи введем обозначения

![]()

![]() (9)

(9)

![]()

Из (8) с учетом (9) получим

(10)

(10)

Таким образом, в двухкомпонентной пористой среде, то есть в пористом цементобетоне, распространяются два (I и II) типа продольных волн со скоростями с1 и с2.

Для определения скорости распространения поперечной волны предположим в соотношениях (6), что  (

(![]() ) на волновой поверхности. Тогда получим однородную систему двух уравнений с двумя неизвестными относительно

) на волновой поверхности. Тогда получим однородную систему двух уравнений с двумя неизвестными относительно ![]() и

и ![]()

![]() (11)

(11)

![]()

Чтобы система (11) имела ненулевое решение, её определитель, составленный из коэффициентов при ![]() и

и ![]() должен быть равен нулю.

должен быть равен нулю.

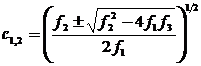

Из (11) получаем квадратное уравнение для с=сp:

![]() (12)

(12)

Отсюда

(13)

(13)

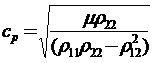

В рассматриваемой упругопластической пористой среде распространяется одна поперечная волна со скоростью сp.

Таким образом, при воздействии эксплуатационной нагрузки в пористом цементобетоне транспортных сооружений распространяются волны: две продольные и одна поперечная, скорости которых определяются формулами (10) и (13) и оказывают влияние на прочностные характеристики цементобетонных покрытий.

Литература

1. Mamora Kagata, Takayoshi Kodama, Takeyuki Kimijima, Tetsuo Kobayashi. Development and Application to the Test Pavements in the Real way of Eco-friendly Hybrid Type Permeable Concrete Pavement: 9-th International Symposium on Concrete Roads, Theme 4. – Istanbul, Turkey, 2004. P. 27-34.

2. Коршунов цементобетон для дорожных покрытий и оснований. Научные исследования и разработки Союздорнии: Юбил. вып. М., 2001. С. 140-143.

3. Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid. J. Acoust. Soc. Amtrica, 1956. V28. № 2. 168-178 p.

4. Поленов волн в насыщенной жидкостью неоднородной пористой среде. Изд РАН. ПММ, 2010. Т. 74. вып. 2. С. 276-284

5. Thomas T. Y. Plastic Flow and the Fracture in Solids. N. y.; L.: Acad. Press, 1961. Пластическое течение и разрушение в твердых телах. М.: Мир, 1964. 308 с.

УДК 614.842.435

, ,

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АКУСТИЧЕСКОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЧЕВЫХ

ПОЖАРНЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ

В статье представлены основные блоки компьютерного программного комплекса, реализующего разработанную авторами методику размещения речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

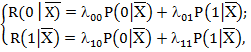

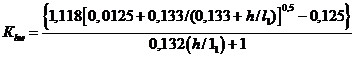

В основе проектирования системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) является обеспечение хорошей слышимости и разборчивости сигналов речевых оповещателей. Расчет степени разборчивости сигналов в свою очередь непосредственно зависит от отношения энергетических параметров звукового поля шумовых помех и звуковых сигналов оповещателей, то есть, проектирование оповещателей предполагает выполнять акустические расчеты звуковых полей помещений от действующих источников шума и от речевых оповещателей.

Простые методы расчета шума, например, на основе положений диффузной теории звуковых полей, применимы для узкого класса помещений и акустических условий, вследствие чего не могут быть использованы в качестве основы для разработки универсальной методики проектирования речевых оповещателей. Для повышения качества проектирования СОУЭ приходится использовать сложные математические модели звуковых полей с трудоемкими алгоритмами вычисления. Автоматизация процессов акустического проектирования позволяет снизить трудоемкость расчетов и значительно повысить точность вычислений, а также дает возможность выполнять многовариантные расчеты, на основе которых могут быть найдены оптимальные проектные решения.

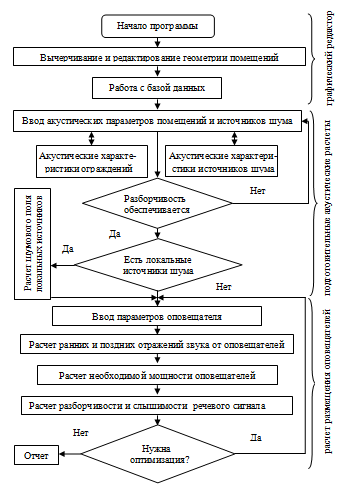

Для реализации автоматизированного проектирования речевых оповещателей составлена компьютерная программа на языке Visual Basic версии 6. Программа состоит из трех крупных независимых модулей: графического редактора для описания геометрии помещения; блока ввода исходных акустических данных и проведения предварительных расчетов акустической ситуации в помещении до установки оповещателей; модуля по проектированию речевых оповещателей с расчетом звукового поля оповещателей.

Программа позволяет: создавать, хранить и редактировать базу данных с акустическими и геометрическими параметрами помещений, источников шума, а также с акустическими характеристиками потолочных и настенных оповещателей; производить расчет звуковых полей локальных источников шума, проектировать речевые оповещатели с учетом обеспечения слышимости и разборчивости сигналов оповещения, выполнять оптимизацию проектных решений. Каждый модуль содержит блоки по созданию и обслуживания базы данных, заполнение и редактирование которой возможно непосредственно из программы, а также при помощи табличного процессора Microsoft Excel. Таким образом, программный комплекс позволяет создавать и накапливать информационные массивы, включающие данные о локальных источниках шума, звукопоглощающих конструкциях и материалах, допустимых уровнях шума в помещениях, направленности сигналов потолочных и настенных оповещателей и другие сведения.

Методика проектирования оповещателей приведена в работе [1]. В данной статье далее отражены наиболее сложные аспекты акустического проектирования оповещателей СОУЭ.

Проектирование начинается со сбора исходных данных, в процессе которого выясняются все необходимые требования, собирается информация о геометрических и акустических параметрах помещения, выбирается тип оповещателя. Особенно большое влияние на качество проектирования имеют локальные источники шума, величина фонового шума от распределенных внутренних источников шума и проникающий шум от внешних источников - фоновый шум.

Согласно нормативам [2, 3] фоновый шум (постоянный шум) рекомендуется принимать равным допустимому шуму. Это означает, что до начала проектирования оповещателей должны быть разработаны и реализованы, если идет речь о существующем здании, мероприятия по снижению шумов в здании до допустимых значений. Результаты измерения фоновых уровней звукового давления в производственных помещениях и их последующий анализ показали, что в большинстве случаем шумозащитные мероприятия не реализованы и уровни шума значительно превышают нормативные значения. Следовательно, процессы разработки средств защиты от шума и проектирования оповещателей должны выполняться в комплексе, иначе применение допустимых уровней шума в качестве фоновых приведет к серьезным ошибкам. При размещении оповещателей в действующих производствах в качестве фонового шума необходимо использовать фактические измеренные значения уровней фонового шума.

Необходимость измерения фонового шума особенно актуальна для большой группы помещений, для которых в нормах [4] указаны допустимые уровни внешнего шума, состоящего из наружного шума, проникающего через окна, шума вентиляционных систем, шума из смежных помещений. Уровень внешнего шума, как правило, значительно меньше уровня внутреннего. Например, уровень шума в образовательных учреждениях, особенно во время перемен, значительно превышаем уровень внешнего шума. Естественно, использовать низкие значения внешних шумов в качестве помех для проектирования оповещателей нельзя, так как мощность оповещателей будет значительно занижена. В таких случаях также фоновые шумы от внутренних источников шума следует определять на основе измерений уровней шума в подобных помещениях. При этом необходимо измерить время реверберации, рассчитать коэффициент звукопоглощения помещения и акустическую мощность распределенных источников шума. Эти данные позволят учесть зависимость фонового шума от звукопоглощающих свойств внутренней облицовки помещений и с высокой достоверностью выполнить расчет звукового поля речевых оповещателей, что позволит их с необходимой точностью.

В программном комплексе расчет звуковых полей производится дважды поэтапно:

- при оценке поля локальных источников;

- при расчете энергетических параметров поля речевых оповещателей.

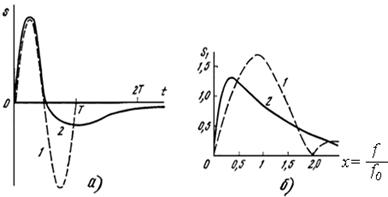

Причем, на каждом из этапов к расчетным методам предъявляются различные требования. Для локальных источников шума достаточно знать обобщенную характеристику уровня звуковой энергии и для данного этапа используется численный метод статистического энергетического подхода. Этот метод наилучшим образом отвечает предъявляемым требованиям. Он обладает достаточной точностью расчетов, имеет высокое быстродействие. Продолжительность расчета на основе этого метода практически не зависит от количества источников шума. Принципиальная блок-схема разработанного программного комплекса [6] приведена на рисунке.

Блок-схема программного комплекса по акустическому проектированию речевых пожарных оповещателей в помещениях

Что касается второго расчетного этапа, то для оценки разборчивости сигналов речевых оповещателей необходимо знать подробную структуру звукового поля: степень запаздывания прямого звука от разных оповещателей относительно друг друга; величину энергии ранних и поздних отражений от каждого оповещателя с учетом их расположения в здании. Такую подробную информацию можно получить на основе численного моделирования звукового поля методом прослеживания лучей, которое реализовано в программном комплексе. Использование этой программы позволяет обосновать акустические параметры речевых пожарных оповещателей и оптимальные схемы их размещения в помещениях.

Литература

1. Ф., И., , Н. Методика акустического проектирования одиночного пожарного речевого оповещателя // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно - строительного университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 3. – С.121 - 127.

2. СП 133.13330.2012. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. [Текст]. – Введ. 01 – 09 – 2012. – М.: Минрегион России, 2012.

3. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. [Текст]. – Введ. 25 – 03 – 2009. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.

4. СП 51.13330.2011. Защита от шума. [Текст]. – Введ. 20 – 05 – 2011. – М.: Минрегион России, 2011.

5. ГОСТ Р 53325-2009. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний. [Текст]. Взамен ГОСТ Р 51089—97 – Введ. 18 – 02 – 2009. – М.: Изд-во стандартинформ, 2009.

6. Свидетельство № 000 Российская Федерация. Программа для акустического проектирования речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.: свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ / , , ; заявитель и правообладатель ; заявл. 26.12.2013; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 21.02.2014. - [1] с.

СЕКЦИЯ 2. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

УДК 538.975

, ,

, ,

РАЗРАБОТКА ПРОЗРАЧНОГО ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ

МЕТАЛЛООКСИДОВ

В данной статье с позиции экологической безопасности анализируются материалы и технология изготовления прозрачных тонкопленочных металлооксидных транзисторов

Современный уровень развития промышленности таков, что в течение одного или двух десятилетий технологический прорыв превращается в коммерческий продукт. В 2003 году начались разработки нового направления электроники - прозрачных тонкопленочных полевых транзисторов (TTFT). Так что можно предположить, что на мировой рынок разработка выйдет в ближайшие несколько лет.

В чем же достоинства материалов, на основе которых реализуется TTFT?

Во-первых, цена. Большинство металлооксидов, прозрачных в видимом диапазоне электромагнитного спектра излучения, являются широко распространенными и коммерчески выгодными для производства по сравнению с кремнием и другими полупроводниками.

Во-вторых, необходимо вспомнить, что современная микро - и наноэлектроника – это производство, основанное на использовании токсичных реактивов (например, при фотолитографии используют чувствительные к УФ и глубокому УФ фоторезисты, в состав которых входят фенолы). Для используемого в процессах диффузии в кремийфосфина ПДК = 0,1 мг/м³ (длительное вдыхание при концентрации 10 мг/м³ приводит к летальному исходу, в крови человека содержание фосфина не более 0,001 мг/м³.) и т. д.

Разработки на основе металлооксидов позволяют использовать неопасные и малоопасные соединения (например, оксид TiO2, широко распространенный в пищевой промышленности и при производстве бытовых изделий).

В-третьих, базовым материалом для разработки классических электронных изделий до сих пор остается кремний (на него приходится порядка 70 % приборов). 30 % реализуются на А3В5 и др. (в основном – СВЧ техника). Сложность и технологичность очистки будущих пластин можно коротко показать последовательностью основных операций [1]. Сначала происходит хлорирование металлургического кремния, изготовленного из кварцитов, для получения хлорпроизводных кремния. Дальше их очищают ректификацией, получается чистый трихлорсилан, а дальше он разлагается в токе водорода и получается поликремний. Из поликремния методом Чохральского или зонной плавкой изготавливают монокристаллы. Их режут на пластины, которые и используют для производства интегральных схем.

В качестве подложки для напыления тонкопленочных транзисторов и др. приборов прозрачной электроники рассматриваются стекло (оксид кремния / кварц – один из самых распространенных материалов в природе), прозрачные полимерные подложки (условием выбора материала будет ограничение по температурам проводимых операций при нанесении элементов TTFT) и разрабатываемые перспективные материалы, которые должны быть прозрачными для видимого света.

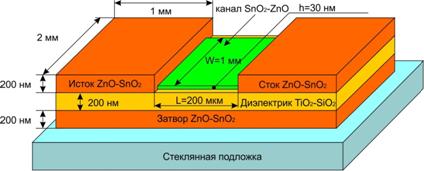

Рассмотримс точки зрения безопасности материалы, из которых напыляются области TTFT.

Одна из наиболее перспективных схем TTFT представлена на рисунке 1. Она основана на конструкции TTFT с нижним расположением затвора, используемой в работах Т. Риддля (г. Брауншвейг, Германия)[3]. Отличием является замена дорогого оксида индия – олова In2O3-SnO2на более доступное соединение оксидов олова и цинка.

В данном случае в качестве материалов областей истока, стока и затвора предлагается оксид ZnO-SnO2. Для канала выбрано другое соотношение Sn и Zn (SnO2-ZnO). Подзатворный диэлектрик может быть реализован на соединении TiO2-SiO2. Для подложки используется стекло.

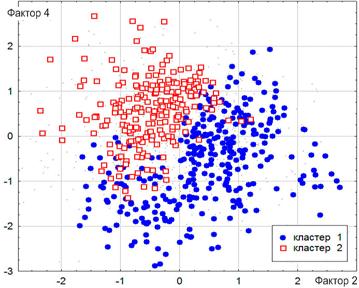

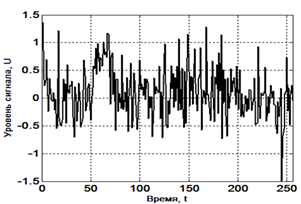

В данном транзисторе использованы оксиды металлов, наиболее распространенные в современно технологии.