Одной из самых актуальных экологических проблем России является загрязнение окружающей среды, в первую очередь воды, воздуха и почвы. Необходимо отметить, что большая часть загрязнителей поступает в водоемы с промышленных предприятий, сельского хозяйства и от бытовых источников. Нарушение экосистем водоемов приводит к сокращению биоразнообразия и ухудшению качества воды, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на здоровье человека и животных.

Другим важным вопросом является деградация земель. Избыточная вырубка лесов, неправильное сельское землеводство и изменение климата вызывают эрозию почвы и деградацию экосистем, что приводит к снижению сельскохозяйственного потенциала и увеличению риска возникновения песчаных бурь. Особенно остро проблема затронула центральные и южные районы России, где наблюдается значительное сокращение пахотных земель.

Не менее важной проблемой является утрата биоразнообразия, связанная с разрушением природных экосистем и нелегальной охотой. Массовая вырубка лесов, застройка и изменение природных ландшафтов, а также браконьерство, особенно в районах с высокой концентрацией редких видов флоры и фауны, оказывают пагубное воздействие на экосистемы. Это приводит к исчезновению многих видов животных и растений, что, в свою очередь, нарушает баланс в природе.

Природные ресурсы России, такие как уголь, нефть, природный газ и другие минералы, продолжают активно использоваться, что порождает проблему их истощения и недостаточной диверсификации энергетических источников. На фоне роста потребностей внутреннего рынка и экспорта возникает угроза истощения месторождений, что ставит под вопрос устойчивость энергетической и экономической безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Одной из серьезных угроз для экосистем России является изменение климата. На территории страны наблюдается повышение средней температуры, что приводит к таянию вечномерзлых пород, уменьшению площади ледников и, как следствие, изменению гидрологического режима рек и озер. Это оказывает влияние на доступность водных ресурсов, изменение структуры растительности и увеличение частоты природных катастроф, таких как лесные пожары и наводнения.

Значимой проблемой остается незаконная вырубка лесов, которая продолжает активно происходить в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на усилия властей, незаконная деятельность приводит к ухудшению качества лесных массивов, а также способствует глобальным климатическим изменениям, так как леса являются важными углеродными поглотителями.

Наряду с этим важнейшей задачей является решение вопросов рационального использования природных ресурсов, улучшение системы управления экологическими рисками и повышение уровня экологической безопасности на всех уровнях: от местного до федерального. Требуется комплексный подход, включающий законодательные инициативы, развитие технологий в сфере экологии и расширение образовательных программ для повышения осведомленности населения о важности охраны природы.

Природные ресурсы и их влияние на географическую картину мира

Природные ресурсы — это компоненты природы, которые используются человеком для удовлетворения своих потребностей. К ним относятся как возобновляемые ресурсы, такие как вода, леса, солнечная энергия, так и невозобновляемые, например, ископаемые топлива (уголь, нефть, природный газ), металлы, минералы и другие. Эти ресурсы играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии, поскольку их добыча и переработка обеспечивают основу для производственных процессов и энергетических нужд.

Разведка и использование природных ресурсов напрямую влияют на географическую картину мира, изменяя экономическую и политическую ситуацию в различных регионах. Современные методы геологоразведки и картирования позволяют точно определять месторождения полезных ископаемых, что способствует развитию инфраструктуры и промышленности в новых или ранее неосвоенных территориях. Одновременно, освоение природных ресурсов ведет к изменению ландшафтов, воздействию на экосистемы и климатические изменения.

Ключевыми факторами, меняющими географическую картину мира, являются:

-

Экономическое воздействие. Добыча и переработка природных ресурсов создают центры экономической активности, которые формируют новые экономические зоны и промышленно развивающиеся регионы. Например, открытие крупных месторождений нефти и газа в Западной Сибири привело к росту новых городов и индустриальных комплексов, что, в свою очередь, изменяет экономическую карту России.

-

Политическое влияние. Ресурсы могут стать источником политических конфликтов, влияя на границы государств и стимулируя геополитическую конкуренцию. Например, конкуренция за доступ к энергетическим и водным ресурсам в Центральной Азии или Африке имеет потенциал изменить политические отношения и в долгосрочной перспективе — территориальные границы.

-

Транспортные и логистические изменения. Развитие инфраструктуры для транспортировки природных ресурсов — таких как нефть, газ, уголь и металлы — меняет карту транспортных маршрутов. Строительство трубопроводов, портовых терминалов, железных дорог и автомобильных дорог определяет географию транспортных потоков и оказывает влияние на развитие региональных экономик.

-

Экологические последствия. Разработка природных ресурсов неизбежно приводит к изменениям в экосистемах. Лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, вырубка земель под сельское хозяйство и строительство приводят к деградации земель, утрате биоразнообразия и загрязнению водоемов. Эти изменения могут повлиять на климатические условия и вызвать изменения в распределении природных зон.

-

Миграция населения. Освоение природных ресурсов часто привлекает рабочую силу из других регионов, что приводит к перемещению людей. Развитие добывающих отраслей в отдаленных районах может стать причиной массовой миграции населения в эти регионы, что, в свою очередь, изменяет демографическую картину.

Таким образом, природные ресурсы не только являются важным элементом в экономике, но и становятся основой для трансформации географической карты мира. Разведка, добыча и использование этих ресурсов создают новые экономические и социальные реалии, изменяя структуру и динамику мирового распределения благ и власти.

Климатообразующие факторы: Сущность и Роль в Формировании Климатических Условий

Климатообразующие факторы — это совокупность элементов и процессов, оказывающих влияние на формирование климатических условий конкретной территории. Они представляют собой совокупность природных и антропогенных факторов, которые в различной степени влияют на климатические характеристики региона, такие как температура, влажность, осадки и ветер. Основными климатообразующими факторами являются географическое положение, высота над уровнем моря, рельеф, распределение суши и водоемов, а также воздействия солнечной радиации, атмосферные и океанские циркуляции.

-

Географическое положение определяет уровень солнечной радиации, поступающий на поверхность Земли, что непосредственно влияет на температурный режим. Важным аспектом является широтное положение: на экваторе и в тропиках наблюдается более высокое количество солнечного света, в то время как в полярных регионах — значительно меньше.

-

Высота над уровнем моря оказывает влияние на атмосферное давление и температуру воздуха. С увеличением высоты температура, как правило, снижается, что приводит к созданию более холодных климатических условий в горных регионах. Этот фактор также влияет на влажность и осадки, поскольку в горах формируются облачные массы и происходит их осаждение в виде дождей или снега.

-

Рельеф играет важную роль в формировании микроклимата. В горах, долинах и впадинах образуются локальные климатические условия, которые могут значительно отличаться от общих климатических характеристик региона. Например, горные хребты могут служить барьером для влажных воздушных масс, что приводит к образованию засушливых зон с одной стороны хребта и более влажных — с другой.

-

Распределение суши и водоемов оказывает влияние на процессы теплообмена и влажности. Массивные водоемы, такие как океаны, моря и крупные озера, обладают высокой теплоемкостью, что позволяет им медленно изменять температуру. Это делает близлежащие территории более умеренными по температурным колебаниям. В то время как на континентах температуры могут меняться значительно быстрее, особенно в летний и зимний периоды.

-

Солнечная радиация является основным источником энергии, который определяет температуру воздуха и процессы в атмосфере. Количество солнечного света, поступающее на Землю, варьируется в зависимости от времени года, географического положения и облачности. Этот фактор напрямую связан с другими климатическими элементами, такими как распределение температур и влажности.

-

Атмосферные циркуляции — это движение воздушных масс в атмосфере, которые приводят к перемещению тепла и влаги. Важнейшими циркуляциями являются глобальные атмосферные течения (например, Пассатные и западные ветры), которые способствуют равномерному распределению тепла и влаги по планете.

-

Океанические циркуляции влияют на климат через транспортировку тепла и влаги между различными регионами. Например, теплые течения, такие как Гольфстрим, повышают температуру в северо-западной части Европы, что обуславливает более мягкий климат, чем в других районах на той же широте.

Таким образом, климатообразующие факторы являются основой для понимания сложных взаимодействий между природными компонентами Земли, которые формируют климатические условия в различных регионах. Эти факторы действуют в сочетании, и их взаимодействие определяет климатические особенности, характерные для определенных территорий.

Географические зоны Южной Америки

Южная Америка характеризуется разнообразием географических зон, обусловленных ее широтой, высотой над уровнем моря, а также влиянием океанских течений и климатических факторов. Основные географические зоны включают:

-

Экваториальная зона

Эта зона охватывает северную часть континента и характеризуется постоянной высокооблачностью, высокой температурой и равномерным распределением осадков в течение всего года. Растительность здесь представлена влажными тропическими лесами (амазонская сельва), которые являются одними из самых богатых экосистем в мире. Основными странами, расположенными в экваториальной зоне, являются Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла. -

Тропическая зона

Тропики занимают большую часть центральной и западной Южной Америки. Это область с выраженными сезонами: дождливым летом и сухой зимой. В этой зоне также преобладают тропические леса, саванны и редкие виды степей. Типичные представители флоры и фауны включают разнообразные виды деревьев, кустарников и животных, таких как ягуары, тапиры, различные виды обезьян. Тропическая зона простирается на территории таких стран, как Бразилия, Боливия, Перу, Венесуэла, Гайана. -

Субтропическая зона

Эта зона расположена южнее тропиков и характеризуется мягким климатом с четко выраженными сезонами, где зимы прохладные, а лето жаркое. Растительность включает в себя как дождевые леса, так и более сухие виды флоры, такие как кустарниковые и степные зоны. Субтропическая зона охватывает территорию Аргентины, Уругвая, Парагвая, южной части Бразилии, а также чилийские районы, включая область вокруг центральных равнин. -

Умеренная зона

Умеренная зона Южной Америки ограничена прибрежными областями южной части континента, особенно в Чили, Аргентине и Уругвае. Климат в этой зоне мягкий, с ярко выраженными четырьмя сезонами, холодными зимами и теплыми летними месяцами. Лесные массивы здесь включают умеренные леса с лиственными деревьями и хвойными породами, которые являются характерной особенностью данного региона. -

Антарктическая зона

В крайнем юге континента, в районе Огненной Земли и на архипелаге Южных Шетландских островов, расположены районы с холодным полярным климатом, которые входят в Антарктическую зону. Эти территории характеризуются низкими температурами круглый год, ледяными и снежными покровами, а также полярными пустынями. -

Горная зона (Пампа, Андийская зона)

Андийская зона, расположенная вдоль западного побережья Южной Америки, характеризуется различными климатическими условиями в зависимости от высоты. В высокогорьях Анд растет альпийская растительность, а также субтропические и высокогорные экосистемы. Зоны с высотной поясностью включают в себя как засушливые участки, так и более влажные с экосистемами, подходящими для сельского хозяйства и скотоводства.

Влияние изменения климата на распределение природных ресурсов

Изменение климата оказывает значительное влияние на распределение природных ресурсов по всему миру, изменяя как доступность, так и распределение этих ресурсов. Ключевые аспекты этого воздействия включают в себя изменения в водных, энергетических, сельскохозяйственных и биологических ресурсах.

-

Водные ресурсы

Климатическое изменение, особенно повышение температуры и изменение осадков, приводит к нарушению режима водных циклов. Например, в некоторых регионах наблюдается более частые и интенсивные засухи, что сокращает доступность пресной воды для потребностей сельского хозяйства, промышленности и населения. В то же время в других районах наблюдается увеличение количества осадков и наводнений, что может привести к повреждениям инфраструктуры и разрушению экосистем. Мелкие и средние водоемы становятся особенно уязвимыми, так как изменения климата могут приводить к их иссушению или переполнению, что затрудняет управление водными ресурсами на локальном уровне. -

Сельское хозяйство

Изменения в климате влияют на сельское хозяйство через изменения температурных режимов, времени и количества осадков, а также частоту экстремальных погодных явлений. Например, повышение температуры может увеличить испарение влаги, что приведет к снижению урожайности в регионах, которые и так страдают от нехватки воды. В свою очередь, регионы с более умеренным климатом могут столкнуться с улучшением условий для выращивания некоторых культур, что может повлиять на перераспределение сельскохозяйственных угодий. Потепление в арктических и субарктических зонах также может способствовать открытию новых сельскохозяйственных территорий, но эти изменения не всегда сопровождаются повышением продуктивности из-за низких почвенных качеств или других факторов. -

Энергетические ресурсы

Изменение климата также влияет на распределение и доступность энергетических ресурсов. Потепление может повысить спрос на энергоресурсы для охлаждения в летние месяцы, что, в свою очередь, увеличивает давление на энергетические сети. В некоторых регионах сокращение льда на реках и водоемах влияет на гидроэлектрические станции, которые становятся менее эффективными из-за изменения водоснабжения. Также изменение климата влияет на доступность углеводородных ресурсов, таких как нефть и газ, поскольку экстремальные погодные условия и подъем уровня моря могут осложнить добычу и транспортировку этих ресурсов, особенно в прибрежных и арктических регионах. -

Биологические ресурсы

Изменение климата существенно влияет на экосистемы и биоразнообразие, что, в свою очередь, изменяет доступность биологических ресурсов. Под воздействием глобального потепления происходят сдвиги в ареалах обитания видов животных и растений, что может приводить к исчезновению некоторых видов и увеличению популяций других. Изменения температуры воды и океанских течений влияют на рыболовство, что может перераспределить рыболовные районы. Снижение биоразнообразия может повлиять на устойчивость экосистем и ресурсы, которые зависят от них, включая лесные и морские ресурсы. -

Экономические и политические последствия

Изменение климата ведет к перераспределению природных ресурсов с учетом новых климатических условий, что влечет за собой экономические и политические последствия. Конкуренция за ресурсы, такие как вода, сельскохозяйственные угодья и энергетические источники, может усилиться, что приводит к конфликтам и миграциям населения. Транснациональные организации и государства вынуждены разрабатывать новые стратегии управления природными ресурсами и снижать риски, связанные с изменением климата, чтобы сохранить стабильность на международной арене.

Таким образом, изменение климата имеет многостороннее влияние на распределение природных ресурсов, что требует комплексного подхода к управлению и адаптации к новым условиям. Эти изменения не только влияют на доступность ресурсов, но и требуют пересмотра глобальных и локальных стратегий их использования и защиты.

Закономерности распределения населения на территории России

Распределение населения России характеризуется значительной неравномерностью, что обусловлено природно-климатическими, историко-экономическими и социально-географическими факторами.

-

Природно-климатические условия. Основным фактором, влияющим на плотность и размещение населения, является климат. Большая часть территории России находится в зоне сурового климата с долгой холодной зимой и коротким вегетационным периодом. Это ограничивает возможности для сельского хозяйства и создает трудности для жизни, что ведет к низкой плотности населения в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее населены южные и западные регионы страны, где климат более мягкий и благоприятный для жизни.

-

Историко-экономические предпосылки. Исторически основные центры расселения сформировались в европейской части России, особенно вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, где развивалась промышленность, транспорт и административное управление. Установление промышленного производства и строительство транспортных магистралей способствовали концентрации населения в этих районах.

-

Транспортная доступность и урбанизация. Наличие развитой транспортной инфраструктуры влияет на плотность населения, способствуя формированию крупных городов и агломераций. Большие города и промышленные центры концентрируют население за счет миграционных потоков, предоставляя рабочие места и социальные услуги.

-

Экономическая специализация регионов. Региональные экономические особенности определяют приток или отток населения. В промышленных и ресурсодобывающих регионах привлекаются трудовые ресурсы, тогда как депрессивные зоны испытывают отток населения. Примером могут служить нефтегазовые районы Западной Сибири с высокой концентрацией трудовых мигрантов.

-

Демографические и социальные факторы. Урбанизация, миграция из сельской местности в города, а также внутренние миграционные процессы между регионами, обусловленные поиском работы и улучшением условий жизни, формируют современную структуру населения.

-

Политико-административные меры. Государственные программы развития и поддержка отдаленных территорий, создание новых административных центров влияют на расселение населения. Например, освоение Сибири и Дальнего Востока сопровождалось специальными миграционными и экономическими инициативами.

Таким образом, распределение населения России определяется комплексом природных условий, историческим развитием, экономической специализацией, уровнем урбанизации и миграционными процессами, что приводит к высокой концентрации населения в европейской части страны и низкой — в азиатской.

Влияние процессов опустынивания на Россию

Процессы опустынивания в России представляют собой одну из наиболее актуальных экологических и социально-экономических проблем. Они характеризуются ухудшением качества почв, утратой биоразнообразия, снижением аграрного потенциала и изменением климата в засушливых и полузасушливых регионах. Россия, являясь крупнейшей страной по территории, сталкивается с опустыниванием на значительных пространствах, в первую очередь в Центральной Азии, Южном Урале, на юге Западной Сибири и в других регионах, где климатические изменения и антропогенные факторы вызывают деградацию земель.

Причины опустынивания

Основными факторами, способствующими процессу опустынивания на территории России, являются как природные, так и антропогенные причины. Среди природных факторов ключевое значение имеет засушливость климата, недостаток осадков и высокие температуры в летний период. На этом фоне значительное воздействие оказывают человеческие действия, такие как неправильное использование сельскохозяйственных угодий, чрезмерный выпас скота, вырубка лесов, интенсивное сельское и промышленное земледелие.

Одной из значимых антропогенных причин является ирригация, которая в сочетании с высокими температурами приводит к засолению почв и снижению их плодородия. Это особенно характерно для сельскохозяйственных регионов, таких как Ставрополье и Кубань, где интенсивное орошение привело к ухудшению качества земель.

Экологические и социально-экономические последствия

Экологические последствия опустынивания в России выражаются в деградации почв, снижении водоудерживающей способности земель и уменьшении биоразнообразия. Ухудшение структуры почвы ведет к снижению её способности к накоплению воды, что, в свою очередь, ухудшает условия для сельского хозяйства. В условиях засухи урожайность сельскохозяйственных культур значительно снижается, что увеличивает риск продовольственных кризисов в пострадавших районах.

Кроме того, процесс опустынивания приводит к усилению эрозионных процессов, повышению частоты песчаных бурь, что влияет на здоровье населения, снижая качество воздуха и ухудшая санитарные условия в поселениях. В таких регионах часто наблюдаются проблемы с питьевой водой из-за её нехватки и загрязнения.

Социально-экономические последствия связаны с ухудшением условий для ведения сельского хозяйства, что напрямую влияет на экономику регионов, зависимых от аграрного сектора. Экономические потери могут проявляться как в краткосрочной перспективе (снижение урожайности), так и в долгосрочной (потеря плодородных земель и необходимости в дорогостоящем восстановлении экосистем).

Географические зоны опустынивания

Наиболее подвержены процессу опустынивания такие регионы, как Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область, Оренбургская область, часть Волгоградской области и Южный Урал. Эти районы характеризуются малым количеством осадков, высокими летними температурами и ограниченной водной обеспеченностью. В некоторых из этих регионов существуют области с естественными условиями для формирования пустынь, однако антропогенная нагрузка значительно усиливает процессы деградации земель.

Противодействие процессам опустынивания

Для борьбы с опустыниванием в России разрабатываются и внедряются различные меры, включая восстановление растительности, рациональное использование водных ресурсов, улучшение агротехники, создание защитных лесополос, а также разработка технологий по борьбе с засолением почв. Одним из успешных примеров является использование методов агролесоводства и создания специальных водосберегающих технологий в регионах, подверженных засухам.

Немалую роль играет улучшение системы управления водными ресурсами, что способствует не только улучшению агрономических показателей, но и предотвращению эрозии почвы. Важно также на уровне государства внедрять комплексные меры по экологической реабилитации земель, что требует значительных финансовых и научных усилий.

Заключение

Опустынивание в России представляет собой многогранную проблему, затрагивающую как экосистемы, так и социально-экономическое развитие отдельных регионов. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего как эколого-экономические меры, так и активное использование научных разработок для стабилизации и восстановления деградированных земель.

Экологические вызовы добычи полезных ископаемых в России

Добыча полезных ископаемых в России оказывает значительное воздействие на экологическую ситуацию в стране. Основные экологические вызовы связаны с нарушением экосистем, загрязнением водоемов, почвы и атмосферы, а также с долгосрочным влиянием на биоразнообразие.

-

Загрязнение водных ресурсов

Добыча полезных ископаемых, особенно в угольной, нефтяной и горнодобывающей промышленности, часто сопровождается выбросами в водоемы вредных веществ, таких как тяжелые металлы, нефтепродукты, химические реагенты. Загрязнение рек, озер и подземных вод нарушает водоснабжение населенных пунктов и ведет к деградации экосистем водоемов. -

Загрязнение атмосферы

Добыча и переработка ископаемых, в особенности угля и нефти, приводят к выбросам углекислого газа, сернистых и азотистых соединений в атмосферу. Это способствует изменению климата, ухудшению качества воздуха и кислотным дождям, что в свою очередь нарушает флору и фауну, а также влияет на здоровье населения, проживающего в районах добычи. -

Деградация земель и почвы

Процессы, связанные с открытым способом добычи, такие как карьеры, шахты, а также терриконные отвалы, разрушают ландшафт, изменяют географические особенности и снижают плодородие почв. Эрозия почвы и загрязнение ее токсичными веществами способствуют уменьшению сельскохозяйственных угодий и утрате биологических ресурсов. -

Уничтожение природных экосистем и угрозы для биоразнообразия

Генерация отходов при добыче полезных ископаемых и изменение ландшафтов негативно сказываются на флоре и фауне. Нередки случаи, когда экосистемы, находящиеся рядом с местами добычи, оказываются под угрозой исчезновения, а редкие виды животных и растений утрачивают среду обитания. Особенно сильно это проявляется в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где природные экосистемы более уязвимы. -

Отходы и побочные продукты добычи

Производственные отходы, такие как шлам, золы, отходы буровых работ, радиоактивные материалы, часто сбрасываются на свалки или в водоемы, что приводит к долгосрочному загрязнению окружающей среды. Отсутствие эффективных технологий для переработки таких отходов усугубляет проблему. -

Угроза для здоровья населения

Добыча ископаемых вблизи населенных пунктов создает опасности для здоровья людей. Вредные выбросы, загрязнение водных ресурсов и земель могут вызывать заболевания дыхательных путей, онкологические заболевания, а также нарушения в репродуктивной сфере. Особенно опасно воздействие загрязнителей на местные общины и коренные народы, которые зависят от природных ресурсов для своего существования. -

Техногенные катастрофы и аварии

Неэффективные или устаревшие технологии, а также недостаточный контроль за безопасностью работы могут привести к техногенным катастрофам, таким как прорывы дамб, обрушения шахт, утечка нефти и газа. Такие аварии наносят огромный экологический ущерб и требуют длительного восстановления экосистем.

В ответ на эти вызовы в России предпринимаются шаги по улучшению экологической ситуации в горнодобывающей промышленности, однако проблемы остаются актуальными, и для их решения требуется комплексный подход, включающий внедрение экологически безопасных технологий, усиление контроля за соблюдением экологических стандартов и развитие системы мониторинга состояния окружающей среды.

Значение географических карт в науке

Географические карты представляют собой важнейший инструмент в различных научных областях, играя центральную роль в систематизации и визуализации данных, исследовании территориальных и пространственных процессов. Они служат не только для отображения физической и политической картины мира, но и для углубленного анализа природных явлений, социально-экономических факторов и изменения окружающей среды.

В географии карты являются основным средством представления пространственных данных. Они позволяют исследовать закономерности распределения различных природных и антропогенных объектов: от климатических и растительных зон до сети транспортных и коммунальных коммуникаций. Карты являются не только источником данных, но и инструментом для анализа этих данных, что позволяет делать выводы о тенденциях и особенностях развития территории.

С точки зрения экологии, географические карты позволяют отслеживать изменения в природных экосистемах, такие как миграция видов, изменение климата и влияние человеческой деятельности на окружающую среду. На основе карт ученые могут изучать эволюцию ландшафтов, а также прогнозировать возможные последствия тех или иных изменений.

В картографии существует несколько видов карт, которые используются в различных областях науки. Топографические карты отображают детальную информацию о рельефе, водоемах, населенных пунктах и других объектах, что важно для инженерных, геологических и экологических исследований. Тематические карты сосредоточены на конкретных аспектах — например, на климатических условиях, земельном использовании или социальной структуре региона.

Географические карты также играют ключевую роль в научных изысканиях в таких областях, как геология, климатология, антропология, археология и урбанистика. Например, в археологии карты помогают выявлять зоны древних поселений и маршруты миграций, а в геологии они служат для анализа структуры земной коры и выявления залежей полезных ископаемых.

Кроме того, карты широко используются в области геоинформационных систем (ГИС), которые предоставляют возможность для анализа и обработки пространственных данных с помощью технологий дистанционного зондирования Земли и спутниковых данных. В последние десятилетия использование ГИС значительно расширило возможности картографирования, улучшив точность и скорость получения данных.

Таким образом, географические карты оказывают многогранное влияние на развитие науки. Они не только обеспечивают основу для исследования, но и становятся важным инструментом для принятия решений в таких областях, как экология, урбанистика, геология и другие. Современные технологии картографии открывают новые горизонты для научных исследований, делая возможным более глубокое и точное понимание сложных взаимосвязей между природой и обществом.

Географическое положение России и его значение для транспортных коридоров

Россия занимает уникальное трансконтинентальное положение, простираясь от Восточной Европы до Северной Азии, что обуславливает её ключевую роль в международных транспортных коридорах. Территория страны охватывает важнейшие транспортные артерии, соединяющие Европу и Азию, что делает её важным узлом для транзитных перевозок.

С запада на восток проходит Транссибирская магистраль — крупнейшая железнодорожная линия, обеспечивающая связность европейской части России с Дальним Востоком и далее с портами Тихоокеанского региона. Этот коридор является стратегическим для грузопотоков между Европой и странами АТР, а также для внутреннего сообщения.

Южное направление охватывает транспортные коридоры, связывающие Европу с Центральной Азией и Ближним Востоком через территорию России, в том числе транзитные маршруты по Кавказу и вдоль Черноморского региона. Россия выступает как важный транзитный узел для нефти, газа и других сырьевых ресурсов.

Северное морское транспортное сообщение России имеет стратегическое значение в условиях изменения климата и растущей доступности Северного морского пути (СМП). СМП сокращает расстояние между европейскими и азиатскими портами, увеличивая роль России как транспортного коридора в Арктике. Это открывает новые возможности для грузоперевозок в северном направлении, особенно в летний навигационный период.

Кроме того, географическое положение России обеспечивает доступ к четырём океанам: Атлантическому, Тихому, Северному Ледовитому и Индийскому через сопредельные государства. Это способствует развитию многомодальных транспортных систем, интегрирующих железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки.

Таким образом, транспортная инфраструктура России формируется под влиянием её географического положения, позволяющего ей быть ключевым транзитным коридором между Европой и Азией, а также развивать северные морские маршруты. Это требует комплексного подхода к развитию транспортных сетей и международного сотрудничества для максимизации транспортного потенциала страны.

Взаимодействие природных и антропогенных факторов в формировании ландшафта

Ландшафт формируется в результате комплексного взаимодействия природных и антропогенных факторов, которые оказывают взаимное влияние на его структуру, функционирование и развитие. Природные факторы включают климат, геологическое строение, рельеф, водный режим, флору и фауну, а антропогенные — деятельность человека, направленную на изменение природных процессов, освоение территорий и использование ресурсов.

Природные факторы являются основой для формирования ландшафтов, создавая базовые условия для их существования. Климатические условия, такие как температура, осадки, ветровые режимы, влияют на типы растительности и почвенные условия. Геологическое строение определяет типы горных пород, их устойчивость к эрозионным процессам, что влияет на формирование рельефа и развитие водных потоков. Рельеф, в свою очередь, оказывает влияние на распределение водных ресурсов, микроклимат и биоты. Флора и фауна способствуют динамическим процессам, связанным с созданием экосистем и биогеоценозов.

Антропогенные факторы становятся значимыми как результат воздействия человека на природу. Строительство, сельское хозяйство, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и промышленная деятельность изменяют естественные процессы, что приводит к изменению рельефа, водного режима и климата. Эти изменения могут быть как непосредственными, так и долгосрочными. Например, возведение плотин и каналов изменяет гидрологический режим рек, а сельскохозяйственные культуры способствуют трансформации растительности и почвенного покрова. Индустриализация, строительство городов и транспортных инфраструктур меняют природный ландшафт, формируя урбанизированные зоны, с характерной для них плотной застройкой, загрязнением и нарушением природных экосистем.

Взаимодействие природных и антропогенных факторов происходит не только в процессе прямого воздействия человека на природу, но и в результате того, как природные условия адаптируются или подстраиваются под человеческую деятельность. Например, устойчивость почвы к эрозии может изменяться в зависимости от сельскохозяйственной практики, а водные экосистемы могут испытывать изменения в составе флоры и фауны в ответ на антропогенные воздействия. Также важно учитывать, что климатические изменения, вызванные антропогенной деятельностью, могут усугублять природные процессы, такие как эрозия, опустынивание или наводнения, создавая таким образом новый тип взаимодействия.

Таким образом, ландшафт является результатом сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов, где человек, несмотря на свои попытки контролировать природу, неизбежно вступает в диалог с природными процессами, и его действия могут как усиливать, так и смягчать природные изменения. Важно учитывать, что антропогенные изменения могут иметь долгосрочные последствия для экосистем и биологических сообществ, что требует более комплексного подхода к устойчивому использованию природных ресурсов.

Роль географии в планировании устойчивого развития мегаполисов

География выступает фундаментальной дисциплиной в планировании устойчивого развития мегаполисов, обеспечивая комплексное понимание пространственных, природных и социально-экономических факторов, влияющих на городскую среду. В первую очередь, географический анализ позволяет выявлять территориальные особенности ландшафта, климатические условия, природные ресурсы и экологические риски, что критично для определения допустимых нагрузок на окружающую среду и предупреждения деградации экосистем.

Пространственное планирование на основе географических данных способствует рациональному размещению жилых, промышленных и рекреационных зон с учётом природных условий и инфраструктурных возможностей, что минимизирует транспортные затраты, снижает загрязнение воздуха и оптимизирует использование земельных ресурсов. Географические информационные системы (ГИС) играют ключевую роль, предоставляя инструменты для моделирования сценариев развития, мониторинга экологических параметров и оценки воздействия антропогенных факторов.

Кроме того, география помогает интегрировать социальные аспекты в урбанистическое планирование, учитывая миграционные процессы, плотность населения и социальную инфраструктуру, что способствует созданию комфортной и устойчивой городской среды. Анализ геопространственных данных позволяет учитывать риски природных катастроф, таких как наводнения, оползни и засухи, что повышает адаптивность мегаполисов к изменению климата.

В совокупности, география обеспечивает научно обоснованную базу для принятия управленческих решений, направленных на сбалансированное развитие мегаполисов с учётом экономических, экологических и социальных факторов, способствуя их устойчивости и улучшению качества жизни жителей.

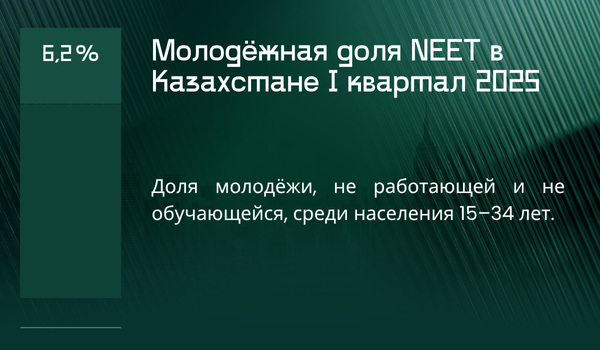

Географическое положение Казахстана и его связь с Россией

Географическое положение Казахстана в Центральной Азии играет ключевую роль в его стратегической связи с Россией. Казахстан, будучи крупнейшей страной региона, занимает важную позицию на стыке Европы и Азии, и имеет длинную общую границу с Россией — более 7,5 тысяч километров. Это делает Казахстан центральным элементом в сфере геополитики, безопасности и экономического сотрудничества между двумя государствами.

Северная часть Казахстана непосредственно граничит с южными регионами России, что создает условия для тесного взаимодействия на уровне торговли, транспорта и культурных обменов. Географическая близость способствует активному экономическому сотрудничеству, особенно в сфере энергетики, где Казахстан и Россия активно работают в области добычи и транспортировки углеводородов, а также в производственной сфере.

Кроме того, Казахстан служит важным связующим звеном между Россией и странами Центральной Азии, включая Узбекистан, Киргизию и Туркменистан. Этот транзитный коридор важен для обеих стран в плане транспортной инфраструктуры, особенно с учетом развития трансевразийских маршрутов. Железнодорожные и автотранспортные пути через Казахстан играют ключевую роль в логистике и обеспечении поставок товаров и ресурсов между Россией и другими странами Азии.

С точки зрения безопасности, Казахстан является важным партнером России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что свидетельствует о высоком уровне стратегического взаимодействия. Общие угрозы, такие как терроризм и экстремизм, а также проблемы, связанные с наркотрафиком и геополитической нестабильностью в соседних странах, способствуют укреплению сотрудничества в области обороны.

Таким образом, географическое положение Казахстана в Центральной Азии позволяет России эффективно интегрировать его в свои стратегические интересы как в политической, так и в экономической сферах.