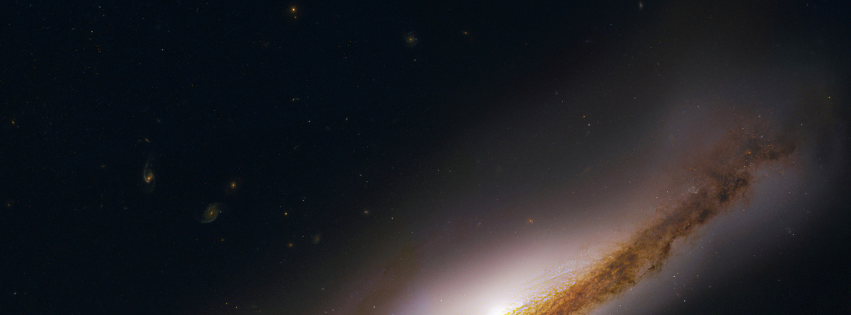

Галактические ядра и активные галактики представляют собой ключевые объекты для изучения структуры и эволюции Вселенной. Галактические ядра — это центральные области галактик, где сосредоточено большое количество звёзд, газа и темной материи. Активные галактики, в свою очередь, обладают необычно ярким центром, излучающим огромное количество энергии, что связано с деятельностью сверхмассивных чёрных дыр, находящихся в их центрах.

Активные галактики классифицируются по различным признакам излучения, и основными из них являются квазары, сейфертовские галактики и радиогалактики. Основная роль сверхмассивных чёрных дыр в этих системах заключается в аккреции вещества, что приводит к образованию мощных релятивистских джетов, а также выделению рентгеновского и оптического излучения.

Изучение галактических ядер важно, так как оно позволяет лучше понять процессы, происходящие в экстремальных условиях, таких как аккреция вещества, взаимодействие чёрных дыр с окружающей средой, а также роль этих объектов в формировании и эволюции галактик. Изучение активных галактик, в частности, помогает исследовать влияние черных дыр на их галактики-хозяева, а также позволяет использовать активные галактики как индикаторы космологических процессов и процессов формирования структуры Вселенной. Это также способствует углублению знаний о космологической среде, её составе и эволюции, а также взаимодействии галактик с межгалактической средой.

Наблюдения с помощью различных телескопов и спектроскопии позволяют учёным исследовать свойства сверхмассивных чёрных дыр, особенности их аккреции, а также эффект обратной связи, который они оказывают на свои галактики. Таким образом, активные галактики служат уникальными лабораториями для тестирования теоретических моделей астрофизики в экстремальных условиях.

Вызовы в исследовании вращения и магнитного поля пульсаров

Изучение вращения и магнитного поля пульсаров связано с рядом сложных теоретических и наблюдательных вызовов. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды с мощными магнитными полями, излучающие электромагнитные импульсы, связанные с их вращением. Для полноценного понимания их природы необходимо преодолеть несколько ключевых трудностей.

-

Точность измерений и тайминг

Высокоточное измерение периодов вращения требует устойчивой долгосрочной калибровки оборудования и минимизации ошибок в синхронизации. Малейшие шумы или систематические ошибки могут исказить данные о темпах замедления вращения (спин-даун). Особенно сложно это в случае миллисекундных пульсаров, где требуется сверхточная синхронизация сигналов. -

Эволюция вращения

Темпы изменения периода вращения со временем зависят от магнитного торможения, но наблюдаемое поведение пульсаров часто не соответствует простой модели магнитного дипольного излучения. Возникает необходимость учитывать эффекты угловой прецессии, гличи (внезапные скачки частоты вращения), а также взаимодействие с окружающей средой и возможным аккреционным потоком. -

Неполная модель генерации магнитного поля

Не существует единой теории, объясняющей происхождение и устойчивость магнитного поля нейтронной звезды. Неизвестно, как формируются мегагауссные и терагауссные поля, какова их конфигурация внутри звезды, и как поле изменяется со временем. Возможно существование сложных мультипольных компонентов, не учитываемых в стандартной дипольной модели. -

Связь между магнитным полем и механизмом излучения

Не до конца понятен механизм генерации электромагнитных импульсов. Считается, что излучение формируется в магнитосфере пульсара, но точное расположение и физика излучающих зон остаются предметом споров. Открытие гамма-пульсаров с широкими профилями импульсов показало, что излучение может формироваться далеко от поверхности, в так называемых "slot gaps" или "outer gaps", что требует более сложного описания магнитной геометрии. -

Моделирование магнитосферы

Численное моделирование вращающейся магнитосферы требует решения уравнений магнито-гидродинамики в релятивистском приближении. Такие модели требуют огромных вычислительных ресурсов, особенно при моделировании нестационарных процессов, таких как переменная активность пульсара или переходы между радиомолчаливыми и активными фазами. -

Наблюдательные ограничения

Наблюдения часто ограничены техническими возможностями радиотелескопов и рентгеновских обсерваторий. Некоторые пульсары наблюдаются только в одном диапазоне, что мешает построению целостной модели. Кроме того, межзвёздное рассеяние и поглощение искажают импульсы, что требует сложной обработки данных. -

Влияние окрестной среды

Пульсары могут находиться в остатках сверхновых, двойных системах или окружаться пульсарными ветровыми туманностями. Всё это влияет на измерения вращения и магнитного поля, а также на распространение радиосигнала. Разделение вклада окрестной среды и внутренних свойств звезды представляет серьёзную задачу. -

Влияние внутренней структуры пульсара

Процессы в недрах нейтронной звезды, включая сверхтекучесть, фазовые переходы вещества или присутствие экзотических частиц, могут оказывать влияние на моменты инерции, гличи и динамику вращения. Эти эффекты сложно моделировать и напрямую наблюдать, что требует косвенных методов исследования.

Микроскопическая космология и объяснение существования Вселенной

Микроскопическая космология — это направление в теоретической физике и космологии, которое исследует структуру и динамику Вселенной на фундаментальном, квантовом уровне, интегрируя принципы квантовой теории поля и общей теории относительности. В отличие от классической макрокосмологии, ориентированной на крупномасштабную структуру Вселенной (галактики, кластеры, крупные масштабные флуктуации), микроскопическая космология рассматривает процессы, происходящие на планковских масштабах, где квантовые эффекты гравитации становятся существенными.

Основой микроскопической космологии является попытка построить квантовую теорию гравитации, которая способна описывать раннюю Вселенную в момент, близкий к сингулярности Большого взрыва, и объяснять её возникновение и эволюцию. Этот подход опирается на такие теории, как квантовая гравитация, теория струн, петлевая квантовая гравитация, а также на концепции квантовых флуктуаций пространства-времени.

Согласно микроскопической космологии, Вселенная возникла из квантового вакуума через процессы туннелирования или квантовых переходов, где классическое пространство-время не существует в привычном понимании, а появляется в результате распада квантового состояния с высокой энергией. Квантовые флуктуации приводят к спонтанному образованию "пузырьков" пространства-времени, которые могут расширяться, формируя макроскопическую Вселенную. В этом контексте Большой взрыв рассматривается как переход из квантового состояния в классическое пространство-время.

Кроме того, микроскопическая космология объясняет существование Вселенной через механизм космологической инфляции — быстрого экспоненциального расширения пространства, вызванного квантовыми полями, которые доминировали на ранних этапах. Инфляция разъясняет однородность и изотропность наблюдаемой Вселенной, а также порождает спектр квантовых флуктуаций, которые послужили основой для формирования крупномасштабной структуры.

Важной частью микроскопической космологии является изучение взаимосвязи микроскопических степеней свободы (например, квантовых полей, струн или петлевых структур) с макроскопическими наблюдаемыми параметрами, такими как кривизна, плотность энергии и расширение Вселенной. Таким образом, микроскопическая космология предлагает фундаментальное объяснение существования и эволюции Вселенной как результат квантовых процессов, действующих на самых малых масштабах.

Методы исследования ближайших звезд

Для исследования ближайших звезд астрономы используют различные методы и технологии, обеспечивающие точные данные о свойствах звезд и их окружении. Основные подходы включают:

-

Метод параллакса. Один из самых старых и точных методов, который заключается в измерении углового смещения звезды относительно более удаленных объектов при наблюдении с Земли в разные моменты года. Этот метод позволяет вычислить расстояние до ближайших звезд с высокой точностью, так как он основан на геометрии.

-

Спектроскопия. Спектроскопия используется для определения химического состава, температуры, давления и других физических характеристик звезд. Исследование спектра звезды позволяет получить информацию о ее движении (позволяя измерить доплеровское смещение) и скорости вращения, а также изучить процессы, происходящие на ее поверхности.

-

Измерение светимости. Светимость звезды позволяет судить о ее размерах и других параметрах, таких как температура. Измеряя яркость звезды и сравнивая ее с теоретическими моделями, можно определить массу звезды, ее возраст и другие характеристики.

-

Астросейсмология. Этот метод изучает колебания звезд, которые происходят в результате внутреннего гравитационного взаимодействия. С помощью астросейсмологии можно исследовать внутреннюю структуру звезды, такие как ее ядро и внешние слои, а также получить данные о составе и эволюции звезды.

-

Техники, основанные на транзитах. Когда экзопланета проходит перед звездой с точки зрения наблюдателя, она вызывает небольшое затмение, которое может быть зафиксировано с помощью телескопов. Анализ транзитов позволяет оценить параметры звезды, а также изучить её атмосферу.

-

Прямое изображение. Для ближайших звезд с помощью специализированных оптических приборов и методов обработки данных можно получать прямые изображения. Этот метод использует сложные фильтры и адаптивные системы, которые минимизируют влияние атмосферных искажений.

-

Гравитационное линзирование. В случае, если звезда расположена вблизи массивного объекта (например, черной дыры или другого звезды), его гравитационное поле может искажать свет, проходящий мимо. Это явление используется для исследования массы и других характеристик звезды.

-

Радиоастрономия. Радиотелескопы могут быть использованы для изучения излучения, исходящего от звезд, включая их радиоактивные и магнитные поля. Этот метод помогает понять процессы, происходящие в звездах и их окружении.

-

Метод астрометрии. Используется для точного измерения положения звезд на небесной сфере. Эти данные позволяют отслеживать движение ближайших звезд и их взаимодействие с другими объектами в нашей галактике.

Астрономия и астрофизика: различия и сходства

Астрономия и астрофизика — тесно связанные научные дисциплины, обе изучающие объекты и явления за пределами Земли, однако между ними существуют методологические и содержательные различия.

Астрономия — это древняя наука, сосредоточенная на наблюдении и описании небесных тел и их движений. Исторически она развивалась как прикладная дисциплина, ориентированная на каталогизацию звезд, измерение их координат, изучение движения планет, спутников, комет и других небесных объектов. Основные методы — оптические и радионаблюдения, построение карт неба, измерения положения и яркости объектов.

Астрофизика — более современное направление, выросшее из астрономии и применяющее законы физики и математики для объяснения природы небесных объектов и процессов. Астрофизика изучает физические свойства звезд, галактик, черных дыр, межзвездной среды, космического излучения и других явлений. Это теоретическая и экспериментальная наука, использующая спектроскопию, теорию гравитации, ядерную физику, квантовую механику и компьютерное моделирование.

Ключевое различие между дисциплинами заключается в подходе: астрономия — это наблюдательная наука, регистрирующая и систематизирующая явления, в то время как астрофизика объясняет эти явления с точки зрения фундаментальных физических законов. Однако на практике границы между ними размыты: современная астрономия почти полностью интегрирована с физикой и потому часто рассматривается как часть астрофизики.

Сходство между этими направлениями заключается в общем объекте исследования — Вселенной за пределами Земли. Оба направления используют одни и те же инструменты — телескопы, обсерватории, спутники, численные модели. Современные научные статьи и образовательные программы часто не делают четкого различия между ними, объединяя их в единую дисциплину.

Таким образом, астрономия и астрофизика представляют собой два аспекта одного научного подхода: первый — наблюдательный и эмпирический, второй — объяснительный и теоретический.

Астрофизические процессы в ядре звёзд

Астрофизические процессы, происходящие в ядре звёзд, представляют собой комплекс ядерных реакций, обеспечивающих энерговыделение и определяющих эволюцию звезды. Основным источником энергии в ядре звезды служит термоядерный синтез — слияние лёгких ядер в более тяжёлые с выделением энергии, обусловленной дефектом масс и описываемой уравнением Эйнштейна .

На главной последовательности большинство звёзд, включая Солнце, получают энергию в результате протон-протонной цепочки (pp-цепочка) или цикла Бете — в зависимости от массы и температуры. В pp-цепочке, преобладающей в звёздах солнечного типа (температура ядра ~10? К), четыре протона постепенно превращаются в одно ядро гелия-4 через серию промежуточных стадий, включая образование дейтерия, позитронов и нейтрино. В более массивных звёздах (температуры ядра >1.5?10? К) основной механизм синтеза — углеродно-азотно-кислородный (CNO) цикл, в котором катализаторами выступают ядра углерода, азота и кислорода.

По мере истощения водорода в ядре и уменьшения давления излучения начинается сжатие ядра и рост температуры, что запускает последующие стадии ядерного синтеза. В гелиевом горении (He-burning) происходит тройной альфа-процесс: три ядра гелия-4 (альфа-частицы) объединяются в углерод-12. При дальнейшем увеличении массы и температуры звёзды (~10?–10? К) возможны более сложные реакции, включая синтез неона, кислорода, магния, кремния, вплоть до образования железа.

Ядро звезды, достигшее стадии железного коллапса, больше не способно выделять энергию через термоядерные реакции, так как слияние железных ядер требует энергии. Это приводит к гравитационному коллапсу и завершению жизни звезды: взрыву сверхновой, образованию нейтронной звезды или чёрной дыры.

Таким образом, астрофизические процессы в ядре звезды — это цепь термоядерных реакций, определяющих её энергетический баланс, состав, структуру и финальную судьбу. Эти процессы регулируются уравнениями состояния вещества, гравитацией, радиационным давлением и законами ядерной физики.

Использование солнечных обсерваторий для изучения активности Солнца

Солнечные обсерватории представляют собой специализированные научные комплексы, предназначенные для непрерывного наблюдения за Солнцем с целью изучения его физической природы, динамики и активности. Эти обсерватории могут быть как наземными, так и космическими. Наземные станции (например, обсерватория Маунт-Вилсон, Обсерватория Тейде) обеспечивают высокое пространственное разрешение, но ограничены атмосферными условиями и цикличностью дня. Космические солнечные обсерватории (такие как SOHO, SDO, Parker Solar Probe) лишены этих ограничений и позволяют вести круглосуточное наблюдение в широком диапазоне электромагнитного спектра.

Астрономы используют спектроскопию, фотометрию и гелиосейсмологию для анализа процессов в различных слоях солнечной атмосферы — фотосфере, хромосфере и короне. С помощью высокочувствительных спектрографов и телескопов они регистрируют солнечные пятна, факелы, вспышки, корональные выбросы массы (CME) и другие проявления солнечной активности. Спектральный анализ позволяет определить химический состав, температуру, плотность и скорость движения плазмы.

Современные обсерватории, такие как Solar Dynamics Observatory (SDO), оснащены инструментами для получения изображений Солнца с высоким временным и пространственным разрешением в различных длинах волн, включая ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Это позволяет детально изучать динамику магнитных полей, их перестройки и механизмы накопления энергии, приводящие к солнечным вспышкам. Обсерватории фиксируют магнитограммы — карты распределения магнитных полей на солнечной поверхности, что критически важно для прогнозирования космической погоды.

Гелиосейсмология, основанная на наблюдении колебаний фотосферы, дает информацию о внутренней структуре Солнца, включая распределение температуры, плотности и скорости вращения на разных глубинах. Эти данные позволяют астрономам понимать механизмы генерации магнитного поля в недрах Солнца, включая работу солнечного динамо и цикличность активности.

Для изучения солнечного ветра и взаимодействия Солнца с межпланетной средой используются обсерватории, размещенные в точках Лагранжа, а также межпланетные зонды. Они проводят прямые измерения параметров солнечной плазмы, что важно для анализа влияния солнечной активности на Землю и космическую технику.

Таким образом, солнечные обсерватории являются ключевыми инструментами в изучении солнечной активности и обеспечивают фундаментальные данные для развития гелиофизики, прогноза космической погоды и понимания влияния Солнца на Землю и ближний космос.

Астрономические методы определения массы экзопланет

Для изучения массы экзопланет применяются несколько основных астрономических методов, каждый из которых основан на различных физических эффектах и принципах:

-

Радиационная спектроскопия доплеровских сдвигов (метод лучевых скоростей)

Этот метод основан на регистрации периодических доплеровских сдвигов в спектре звезды, вызванных гравитационным воздействием орбитальной экзопланеты. Из амплитуды и периода колебаний лучевой скорости звезды можно определить минимальную массу планеты , где — угол наклона орбиты относительно линии наблюдения. Точное значение массы требует знания , которое зачастую уточняется другими методами. -

Транзитный метод с дополнительным моделированием

При прохождении экзопланеты по диску звезды (транзите) измеряется падение светимости звезды. Хотя транзит сам по себе дает радиус планеты, в сочетании с измерениями лучевой скорости позволяет вычислить точную массу и плотность. Если известен радиус планеты из транзита, то амплитуда доплеровских сдвигов дает массу без неопределенности по углу наклона, поскольку близок к 90°. -

Астрометрический метод

Измерение прецессии или колебаний положения звезды на небе под действием гравитации планеты позволяет определить массу и орбитальные параметры планеты. Этот метод требует высокой точности измерений и эффективен для ближайших систем с большими экзопланетами. -

Гравитационное микролинзирование

В случае прохождения звезды с экзопланетой между наблюдателем и удалённым фоновым источником можно регистрировать изменения яркости, вызванные гравитационным усилением света. Модель световой кривой позволяет оценить массу планеты относительно звезды. -

Анализ вариаций времени транзитов (TTV — Transit Timing Variations)

Наличие нескольких планет в системе вызывает изменения времени прохождения транзитов за счёт взаимного гравитационного влияния. Моделирование этих вариаций позволяет оценить массы планет, включая те, которые не вызывают транзитов. -

Прямое измерение массы через гравитационное взаимодействие с диском или спутниками

В редких случаях масса экзопланеты может быть определена по влиянию на окружающий протопланетный диск или по динамике её спутников.

Современные исследования обычно комбинируют методы для получения наиболее точных и надёжных значений массы экзопланет, учитывая систематические ошибки и ограничения каждого метода.

Особенности планет-гигантов и их спутников в Солнечной системе

Планеты-гиганты Солнечной системы включают Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они отличаются значительными размерами, высокой массой, преимущественно газообразным или ледяным составом, а также обширными системами спутников и колец.

Юпитер — крупнейшая планета, состоящая преимущественно из водорода и гелия. Его атмосфера характеризуется сильной динамикой с многочисленными атмосферными слоями, вихрями и мощными штормами (например, Большое красное пятно). Магнитосфера Юпитера самая мощная среди планет Солнечной системы. У Юпитера более 80 известных спутников, из которых крупнейшими являются Галилеевы спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Эти спутники отличаются разнообразием геологических и геофизических характеристик — от вулканической активности Ио до подледных океанов Европы и Каллисто.

Сатурн — вторая по размеру планета, известна своими яркими кольцами, состоящими из льда и каменистых частиц. Атмосфера Сатурна также богата водородом и гелием с характерной полосатой структурой облаков. Магнитосфера Сатурна менее мощна, чем у Юпитера, но достаточно значительна. Сатурн имеет более 80 спутников, самый крупный из которых Титан — единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой, состоящей преимущественно из азота с присутствием метана и сложных органических соединений. Другие важные спутники — Энцелад с гейзерами водяного пара и активным геологическим процессом.

Уран и Нептун — ледяные гиганты, состоящие в основном из "ледяных" компонентов (вода, аммиак, метан), помимо водорода и гелия. Уран уникален тем, что его ось вращения практически лежит в плоскости орбиты, что вызывает экстремальные сезонные изменения. Атмосфера обоих планет содержит метан, придающий им голубоватый оттенок. Магнитосферы Урана и Нептуна сложны и искажены, не совпадая с осями вращения. Уран имеет около 27 спутников, среди которых крупнейшие — Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда, каждый с разнообразными геологическими формами и признаками воздействия приливных сил. Нептун обладает 14 известными спутниками, из которых крупнейший — Тритон, обладающий геологической активностью, ледяными вулканами и орбитой, обратной направлению вращения планеты, что указывает на захват спутника.

Кольца планет-гигантов варьируются по составу, структуре и происхождению. Кольца Юпитера и Нептуна менее яркие и массивные по сравнению с Сатурном. Уран имеет узкие темные кольца, состоящие из крупных частиц и пыли. Кольца формируются в результате разрушения малых тел или процессов, связанных с гравитационным взаимодействием с спутниками.

Спутники планет-гигантов разнообразны по размерам, составу и геологической активности. Они включают ледяные тела с подледными океанами, активными вулканами, плотными атмосферными оболочками, а также геологически мертвые объекты с множеством кратеров. Многие спутники являются объектами интереса для поиска следов внеземной жизни.

Гелиосфера и её влияние на космическую погоду

Гелиосфера — это обширная область космоса, создаваемая солнечным ветром, в которой доминирует магнитное поле Солнца и частицы, выбрасываемые им. Она представляет собой пузырь, охватывающий Солнечную систему, простирающийся далеко за орбиту Плутона, вплоть до гелиопаузы — границы, где давление солнечного ветра уравновешивается с межзвёздной средой.

Гелиосфера состоит из нескольких структурных зон. Внутренняя часть заполнена сверхзвуковым солнечным ветром, за которым следует терминальная ударная волна — область, где поток замедляется до дозвуковых скоростей. Далее находится гелиоплаза — турбулентная зона перехода между солнечным ветром и межзвёздной средой. Внешняя граница — гелиопауза — отделяет солнечную плазму от межзвёздного вещества. За пределами гелиопаузы располагается бовшок, область, где Солнечная система сталкивается с межзвёздным веществом.

Гелиосфера играет ключевую роль в формировании космической погоды — совокупности физических условий в околоземном и межпланетном пространстве, определяемых солнечной активностью. Она служит защитным экраном, ограничивая проникновение галактических космических лучей в Солнечную систему. Изменения в интенсивности солнечного ветра, выбросы корональной массы (CME), магнитные бури на Солнце и прочие проявления солнечной активности формируют возмущения в гелиосфере, которые могут достигать Земли и вызывать геомагнитные бури.

Колебания в структуре гелиосферы влияют на распространение высокоэнергетических частиц, радиационные условия на орбите и в межпланетном пространстве, функционирование спутников, радиосвязь и навигационные системы. В периоды повышенной солнечной активности гелиосфера расширяется, усиливая защиту от внешних космических лучей, но при этом увеличивается плотность солнечной плазмы и частота геомагнитных возмущений.

Таким образом, гелиосфера — это динамический барьер, регулирующий взаимодействие Солнечной системы с галактической средой и определяющий характеристики космической погоды, от которых зависит функционирование технологических систем и безопасность космических полётов.

Методика измерения светового потока звезд и её применение для определения характеристик звезд

Измерение светового потока от звезд основано на фотометрии — количественном определении интенсивности излучения в определённых диапазонах электромагнитного спектра, преимущественно в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Основным параметром, получаемым в ходе фотометрических наблюдений, является поток излучения (энергия, приходящая на единицу площади за единицу времени) или его эквивалент — величина звёздной величины.

Для измерения светового потока используют фотодетекторы (фотоприёмники), такие как фотометры с фотомножителями или современные CCD-матрицы, оснащённые системой фильтров для выделения полос пропускания с фиксированной длиной волны (например, системы UBVRI). Измерения проводятся путём сравнения потока от исследуемой звезды с потоком стандартных звёзд известной светимости и спектральных характеристик.

Процедура включает калибровку инструмента, коррекцию атмосферного поглощения (атмосферной экстинкции), учёт небесного фона и систематических ошибок, что позволяет получить точные значения потоков или величин для звезды. Фотометрические данные преобразуются в физические единицы светового потока, учитывая параметры телескопа и чувствительность детектора.

Измеренный световой поток используется для определения таких характеристик звезд, как абсолютная светимость, температура поверхности и радиус. Зная расстояние до звезды (определяемое методами параллакса или спектроскопическими методами), можно рассчитать её абсолютную светимость по формуле:

L = 4?d?F

где L — светимость, d — расстояние до звезды, F — измеренный поток.

С помощью многополосной фотометрии и применения закона излучения Планка или моделей атмосфер звезд определяется эффективная температура поверхности. Измерение цветового индекса (разница звёздных величин в разных фильтрах) позволяет судить о спектральном классе и температуре звезды.

Комбинируя светимость и температуру, через уравнение Стефана-Больцмана вычисляется радиус звезды:

L = 4?R??T?

где R — радиус, ? — постоянная Стефана-Больцмана, T — эффективная температура.

Таким образом, методика измерения светового потока и её точное выполнение служат фундаментом для количественного определения основных физических характеристик звезд, включая светимость, температуру и размер, что в совокупности позволяет строить диаграммы Герцшпрунга-Рассела и проводить классификацию звезд по стадиям эволюции.

Определение элементов орбиты кометы по наблюдениям

Для определения орбитальных элементов кометы по серии астрономических наблюдений используется метод Орбиты Гаусса или его уточнённые версии. Процесс включает следующие основные этапы:

-

Сбор данных наблюдений

Для расчёта требуется минимум три точных наблюдения кометы: момент времени (UTC), прямое восхождение (RA) и склонение (Dec) объекта на небесной сфере. Желательно, чтобы наблюдения были распределены по времени (например, через несколько часов или дней), чтобы получить измеримый сдвиг в положении объекта. -

Преобразование координат

Наблюдаемые экваториальные координаты (RA, Dec) переводятся в единичные векторы направления в гелиоцентрической системе координат. Затем рассчитываются положения Земли в те моменты времени по эфемеридам (например, с использованием JPL DE430), чтобы получить гелиоцентрические радиус-векторы Земли R?, R?, R?. -

Метод Гаусса (метод трёх наблюдений)

Используется для определения гелиоцентрического положения и скорости кометы в момент второго наблюдения:-

Сначала оцениваются направляющие векторы наблюдений ???, ???, ???.

-

Далее составляется система уравнений на основе уравнения движения в гелиоцентрической системе:

где ? — радиус-вектор от наблюдателя до кометы, r — гелиоцентрический радиус-вектор кометы. -

Определяется скалярная длина ? (расстояние от Земли до кометы) итерационным способом (обычно с помощью метода Гаусса-Лапласа), после чего находятся положения r?, r?, r?.

-

-

Определение вектора скорости

Вектор скорости кометы v? в момент второго наблюдения рассчитывается с использованием приближённого численного дифференцирования:где f?, f? — коэффициенты Лагранжа, ?t — разности времён наблюдений.

-

Преобразование к орбитальным элементам

После получения гелиоцентрического положения и скорости тела вычисляются классические шесть орбитальных элементов:-

большая полуось a

-

эксцентриситет e

-

наклонение i

-

долгота восходящего узла ?

-

аргумент перицентра ?

-

средняя аномалия в эпоху M? (или время перицентра T?)

Для этого используются стандартные формулы небесной механики, например:

где ? — гравитационный параметр Солнца. По векторам h (вектор момента количества движения) и e (вектор эксцентриситета) определяются остальные элементы.

-

-

Уточнение орбиты

Полученная предварительная орбита уточняется методами наименьших квадратов с использованием всех доступных наблюдений. Производится численная интеграция орбиты и вычисляется разность между наблюдаемыми и вычисленными положениями кометы (O–C), минимизируемая в процессе итераций. -

Переход к стандартным формам

После уточнения элементы орбиты преобразуются к эпохе J2000.0 или другой стандартной, результаты приводятся в астрономических каталогах (например, MPC или JPL Horizons).

Методы определения химического состава атмосфер планет

Определение химического состава атмосфер планет осуществляется с использованием дистанционных спектроскопических методов, а также данных, получаемых с помощью автоматических межпланетных станций (АМС), посадочных модулей и орбитальных зондов.

-

Спектроскопия поглощения и эмиссии

Основным методом анализа атмосферных составов является спектроскопия. При прохождении света от звезды или солнечного излучения через атмосферу планеты часть света поглощается молекулами и атомами, находящимися в атмосфере. Каждый химический элемент и молекула имеют характерный набор линий поглощения или эмиссии в определённых диапазонах длин волн (ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный, микроволновый). Анализ спектров позволяет идентифицировать присутствие конкретных соединений, таких как H?O, CO?, CH?, NH?, O? и других. -

Инфракрасная спектроскопия (IR)

Инфракрасное излучение активно взаимодействует с колебательными и вращательными уровнями молекул. Используется при дистанционном зондировании как с орбиты, так и с Земли. Позволяет определять состав и вертикальное распределение газа в атмосфере. Применяется, например, для исследования атмосферы Венеры, Марса, Юпитера и экзопланет. -

Ультрафиолетовая спектроскопия (UV)

Эффективна для обнаружения легких газов и ионов, таких как водород, кислород, углерод и их соединения. Метод часто используется при наблюдениях с космических телескопов и зондов, особенно при исследовании верхних слоев атмосфер и фотосферных процессов. -

Микроволновая и радиоспектроскопия

Позволяет изучать атмосферные компоненты, которые излучают или поглощают в радиодиапазоне. Эффективна для анализа планет с плотной атмосферой, как, например, Юпитер и Сатурн, а также для измерения температуры и влажности в атмосфере. -

Метод транзитной спектроскопии (для экзопланет)

Когда экзопланета проходит по диску своей звезды (транзит), часть света звезды проходит через её атмосферу. По изменениям спектра звезды во время транзита можно судить о составе атмосферы. Метод позволяет обнаруживать присутствие таких молекул, как водяной пар, метан, натрий, калий и даже биомаркеры. -

Радиолокационные и радиозатменные методы

Анализ радиосигналов, проходящих через атмосферу планеты (например, при прохождении сигнала от космического аппарата через атмосферу к приёмнику на Земле или на орбите), позволяет оценивать профили плотности, температуры, давления и содержания газов. -

Масс-спектрометрия

Применяется на посадочных модулях (например, аппараты «Викинг» на Марсе, «Гюйгенс» на Титане). Позволяет непосредственно анализировать атмосферные газы и их изотопный состав, обеспечивая точные количественные оценки содержания различных компонентов. -

Лазерная и фотометрическая спектроскопия in situ

Используется в автоматических модулях и зондами, входящими в атмосферу планеты. Лазерная абсорбционная спектроскопия позволяет точно измерять содержание определённых газов на месте, включая парниковые и биологически значимые газы.

Эти методы применяются комплексно, в зависимости от условий наблюдения, типа планеты и доступных технических средств. Их комбинация обеспечивает возможность получения точных данных о составе, структуре и динамике атмосфер планет как в Солнечной системе, так и за её пределами.

Происхождение и классификация звезд по спектральным классам

Звезды — это крупные самосветящиеся тела, состоящие преимущественно из горячего ионизированного газа — плазмы, главным образом водорода и гелия. Происхождение звезд связано с процессом гравитационного сжатия межзвездного газа и пыли в молекулярных облаках. При достижении достаточной плотности и температуры в центре протозвезды запускаются термоядерные реакции синтеза водорода в гелий, что приводит к устойчивому выделению энергии и началу звездной фазы.

Классификация звезд по спектральным классам основана на анализе спектров излучения звезд, в которых отражаются температура поверхности и химический состав. Спектры звезд подразделяются на классы, обозначаемые буквами: O, B, A, F, G, K, M — от самых горячих и голубых к более холодным и красным. Каждый класс характеризуется определенными спектральными линиями:

-

Класс O: температура поверхности от 30 000 K и выше, интенсивные линии ионизированного гелия, слабые линии водорода, голубой цвет.

-

Класс B: температура от 10 000 до 30 000 K, линии нейтрального гелия и сильные линии водорода, синий цвет.

-

Класс A: температура около 7 500–10 000 K, сильные линии водорода (Бальмеровские серии), бело-голубой цвет.

-

Класс F: температура 6 000–7 500 K, слабее линии водорода, усилены линии ионов металлов (например, Ca II), белый цвет.

-

Класс G: температура 5 200–6 000 K, слабые линии водорода, усилены линии ионов металлов, желтый цвет (например, Солнце).

-

Класс K: температура 3 700–5 200 K, линии нейтральных металлов, оранжевый цвет.

-

Класс M: температура ниже 3 700 K, сильные молекулярные полосы (TiO), красный цвет.

Каждый спектральный класс делится на десять подклассов (0–9) по убыванию температуры. Кроме того, для точной характеристики звезд учитывают и спектральные типы с дополнениями, отражающими особенности спектра, например, эмиссионные линии или химические аномалии.

Помимо спектрального класса, звездная классификация включает люминисценцию (светимость) и радиус, что формирует систему классификации по МК (Моргана-Кинана) с обозначениями от сверхгигантов (Ia) до карликов (V), что отражает стадий эволюции и физические параметры.

Таким образом, классификация звезд по спектральным классам является фундаментальным методом определения температуры и состава звезд, что позволяет связывать наблюдаемые характеристики с их внутренней физикой и стадиями эволюции.

Смотрите также

Методы обучения пользователей для эффективного внедрения ERP-системы

Проблемы ухода за пожилыми людьми в домашних условиях

Клинический разбор случая позднего выкидыша

Методы секвенирования генома и их значение для биологии

Роль видеоаниматики в монтаже видеопроектов

План практики по разработке персонажей для анимации

Порядок оформления отчетных документов по обучению

Влияние партнерских отношений на динамику спектакля

Принципы работы реактора на быстрых нейтронах

Принципы динамики биологических макромолекул

Биологическое восприятие звука человеком и особенности слухового аппарата

Анализ текучести кадров и методы её снижения на основе данных

Основы агротехнического проектирования сельскохозяйственных машин

Принципы антикризисного управления

Последовательность и регулярность коммуникаций в PR

Роль археологии в изучении ранних земледельческих обществ