Процесс лицензирования и сертификации оборудования для атомных электростанций (АЭС) представляет собой строго регламентированную процедуру, направленную на обеспечение безопасности и надежности эксплуатации атомных реакторов. Он включает несколько этапов, на каждом из которых проверяется соответствие оборудования международным и национальным стандартам, а также требованиям, установленным для объектов повышенной опасности.

-

Подготовка документации

На первом этапе необходимо подготовить пакет технической документации, включающий описание конструкции, принципа работы, расчетных параметров, а также схемы, спецификации и инструкции по эксплуатации оборудования. Документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами, и удостоверять соответствие оборудования установленным стандартам безопасности и надежности. -

Проведение испытаний и аттестация

После подготовки документации проводится комплекс испытаний, включающий как лабораторные, так и натурные испытания. Цель этих испытаний — подтвердить соответствие характеристик оборудования заявленным требованиям, а также выявить его эксплуатационные параметры в условиях, близких к реальным условиям работы АЭС. Для этого используются специализированные испытательные стенды и оборудованные полигоны, где оборудование подвергается нагрузкам, вибрациям, воздействиям высоких температур и радиации. -

Оценка соответствия

На данном этапе проводятся экспертизы, включающие анализ и оценку испытаний и документации. Оценка проводится как национальными органами сертификации (например, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России — Ростехнадзором), так и международными организациями (например, Международным агентством по атомной энергии — МАГАТЭ). Специалисты проверяют, соответствует ли оборудование действующим нормативам, а также оценивают его безопасность в условиях эксплуатации на АЭС. -

Лицензирование производства и эксплуатации

После успешной аттестации оборудования на его соответствие требованиям и стандартам, производитель может подать заявку на получение лицензии, которая подтверждает право на выпуск и эксплуатацию данного оборудования на АЭС. Лицензия на производство и эксплуатацию выдается на определенный срок и может быть продлена после прохождения повторных проверок и оценок. Лицензирование также включает в себя оценку квалификации персонала, обеспечивающего производство и эксплуатацию оборудования, а также систему качества, которая гарантирует соблюдение всех норм и стандартов. -

Контроль и инспекции в процессе эксплуатации

После ввода оборудования в эксплуатацию, оно подвергается регулярным инспекционным проверкам и мониторингу, чтобы убедиться в его надежности и безопасности. На каждом этапе эксплуатации проводят плановые технические осмотры и анализ состояния, включая проверку функциональности системы безопасности. В случае выявления нарушений или отказов, проводится оценка причин и принимаются меры для устранения дефектов. -

Обновление сертификаций и нормативных документов

При изменении технических условий эксплуатации, модернизации оборудования или введении новых стандартов проводится пересертификация оборудования. Обновление сертификаций может быть связано с развитием новых технологий и усилением требований безопасности. Важной частью процесса является постоянное обновление знаний и квалификации сотрудников, а также внедрение новых методов диагностики и контроля.

Процесс лицензирования и сертификации оборудования для АЭС — это многогранная система контроля и обеспечения безопасности, которая требует высокой квалификации всех участников, начиная от производителей и заканчивая контролирующими органами. Системы сертификации и лицензирования направлены на предотвращение возможных аварий и обеспечение безопасной эксплуатации атомных объектов.

Эксплуатация атомных подводных лодок и судов: особенности и требования

Эксплуатация атомных подводных лодок (АПЛ) и судов базируется на комплексном обеспечении безопасности, надежности и эффективности работы ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в условиях ограниченного пространства и повышенных требований к системам жизнеобеспечения. Основными аспектами эксплуатации являются техническое обслуживание, контроль состояния ядерного реактора, систем гидроакустики, навигации и связи, а также управление энергетическими ресурсами.

Ядерный реактор требует постоянного мониторинга параметров теплоносителя, давления и температуры, а также химического состава охлаждающей жидкости. Особое внимание уделяется предотвращению аварийных ситуаций, связанных с потерей охлаждения или нарушением целостности активной зоны. В ходе эксплуатации проводится регламентная замена и проверка систем безопасности, включая аварийное автоматическое отключение реактора и системы фильтрации воздуха.

Поддержание герметичности корпуса и всех отсеков судна является ключевым требованием, обеспечивающим безопасность экипажа и предотвращение проникновения воды. Для этого используются регулярные инспекции с применением неразрушающего контроля, тестирование уплотнений и систем аварийного затопления.

Системы жизнеобеспечения на АПЛ поддерживают оптимальные параметры атмосферы, включая уровень кислорода, углекислого газа и влажности. Особое значение имеет система регенерации воздуха и обеззараживания воды, что позволяет обеспечить автономное пребывание экипажа под водой в течение длительного времени.

Навигационные системы атомных подводных лодок отличаются высокой точностью и устойчивостью к воздействию помех. Эксплуатация включает регулярное обновление навигационных карт, калибровку приборов и использование систем инерциальной навигации в сочетании с гидроакустическими буями.

Энергетические системы АПЛ предусматривают использование реакторной энергии не только для движения, но и для питания всех бортовых систем, включая электроснабжение и системы охлаждения. Эксплуатация требует постоянного контроля за распределением нагрузки и поддержанием оптимального режима работы турбин и генераторов.

Управление техническим состоянием АПЛ осуществляется через систему технического обслуживания, включающую плановые ремонты, диагностику и мониторинг работоспособности оборудования с применением автоматизированных систем контроля.

Обучение экипажа по эксплуатации атомных подводных лодок включает освоение навыков работы с ядерным реактором, действия при аварийных ситуациях, управления системами жизнеобеспечения и навигации, а также проведение регулярных тренировок и учений для отработки процедур безопасности.

Использование атомной энергии в неэнергетических целях

Атомная энергия используется в различных областях, выходящих за рамки производства электроэнергии. Одним из ключевых направлений является медицина, где радиационные технологии применяются для диагностики и лечения заболеваний. Радиоизотопы, полученные в ядерных реакторах, используются для создания радиофармацевтических препаратов, которые применяются в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), гамма-томографии и других методах визуализации. Радиотерапия, основанная на воздействии ионизирующего излучения, широко используется для лечения различных видов рака, где облучение направляется на опухоли с целью их уничтожения или замедления роста.

В промышленности атомная энергия находит применение в радиографической дефектоскопии для проверки качества материалов и конструкций. Радиоизотопные источники, такие как кобальт-60 или иридий-192, используются для неразрушающего контроля, позволяя выявить дефекты в металле, сварных швах, трубопроводах и других конструкциях без необходимости их разрушения.

Кроме того, ядерные технологии активно используются в области стерилизации, например, в медицинской и фармацевтической промышленности. Облучение с помощью ионизирующего излучения эффективно уничтожает микроорганизмы и патогенные вещества на медицинских инструментах, упаковке для стерильных препаратов и даже в продуктах питания.

Еще одной важной областью является использование атомной энергии для радиационной обработки материалов, что позволяет изменять их свойства, улучшая прочность, устойчивость к коррозии и другие характеристики. Эти технологии широко применяются в производстве пластиков, текстиля и других материалов.

Перспективы использования атомной энергетики в будущем

Атомная энергетика сохраняет ключевую роль в мировой энергосистеме благодаря высокой плотности энергии и низким выбросам углекислого газа. В ближайшие десятилетия она будет одним из основных компонентов стратегии декарбонизации, обеспечивая стабильное базовое энергоснабжение в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.

Развитие технологий малых модульных реакторов (SMR) значительно расширяет возможности атомной энергетики. SMR обладают более высокой степенью безопасности, меньшими капитальными затратами и гибкостью в масштабировании, что делает их привлекательными для региональных и удалённых энергосетей. Внедрение инновационных реакторов на быстрых нейтронах и реакторов с замкнутым топливным циклом позволит повысить эффективность использования урана и снизить объёмы радиоактивных отходов.

Современные проекты направлены на повышение уровня безопасности, включая пассивные системы охлаждения и новые материалы, устойчивые к коррозии и радиационному воздействию. Разработка реакторов четвёртого поколения нацелена на максимальное снижение рисков аварий и минимизацию воздействия на окружающую среду.

Однако атомная энергетика сталкивается с вызовами: высокая капиталоёмкость строительства новых объектов, длительные сроки реализации проектов и необходимость решения вопросов обращения с радиоактивными отходами. Кроме того, социально-политические факторы и общественное восприятие безопасности играют существенную роль в развитии отрасли.

В целом, атомная энергетика будет оставаться важным элементом глобального энергетического баланса, особенно в контексте перехода к устойчивому развитию и снижению зависимости от ископаемых топлив. Технологические инновации и повышение стандартов безопасности обеспечат её конкурентоспособность и приемлемость для общества в будущем.

Расчет мощностей атомных электростанций

Расчет мощностей атомных электростанций (АЭС) основан на комплексном анализе проектных, эксплуатационных и технических параметров реакторных установок и турбогенераторов. Основной величиной является тепловая мощность реактора (Q_т), которая определяется количеством тепла, выделяемого в активной зоне при ядерной реакции деления.

-

Расчет тепловой мощности реактора

Тепловая мощность реактора рассчитывается по формуле:

где:

-

— интенсивность ядерных реакций в активной зоне, зависящая от числа делений в единицу времени;

-

— энергия, выделяемая при одном делении ядра (около 200 МэВ);

-

— коэффициент использования топлива (эффективность деления).

Интенсивность реакций определяется по данным расчётов нейтронно-физической модели реактора, с учётом геометрии и состава топлива, а также параметров замедлителей и отражателей.

-

Перевод тепловой мощности в электрическую

Для получения электрической мощности (P_эл) применяется формула:

где:

-

— коэффициент преобразования тепловой мощности в механическую работу турбины (тепловой КПД установки), обычно 30–35%;

-

— потери мощности в генераторе и вспомогательном оборудовании.

Тепловой КПД определяется термодинамическими параметрами пара: давлением, температурой, качеством пара и режимом работы турбины.

-

Учёт нагрузочного графика и коэффициентов использования

Расчет мощности учитывает планируемый средний коэффициент загрузки станции и фактические нагрузки энергосистемы. Для прогнозирования потребления энергии применяют математические модели потребления и сезонные коррекции. -

Безопасность и запас мощности

При проектировании мощности предусматриваются запасы по безопасности, связанные с необходимостью управления реакцией и предотвращения аварийных ситуаций. Запас мощности позволяет регулировать выход станции в зависимости от динамики энергопотребления и технологических ограничений. -

Итоговый расчет

Итоговая расчетная мощность АЭС определяется как номинальная электрическая мощность, обеспечивающая устойчивую, эффективную и безопасную работу с учетом всех технологических, физических и эксплуатационных факторов.

Техническое обслуживание атомных реакторов

Техническое обслуживание атомных реакторов (ТОАР) включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание работоспособности, безопасность, надежность и эффективность функционирования реакторных установок. Основными задачами являются профилактика отказов оборудования, своевременное выявление и устранение дефектов, обеспечение безопасной эксплуатации и соответствие требованиям нормативных актов и стандартов.

-

Планирование и подготовка к ТОАР

Техническое обслуживание атомных реакторов проводится на основе заранее разработанных планов, которые включают регулярные осмотры, профилактические работы, а также ремонты. Эти планы разрабатываются с учетом длительности эксплуатации оборудования, его технического состояния, а также регламентных сроков межремонтных циклов, которые устанавливаются в соответствии с техническими характеристиками оборудования и международными стандартами. Важным аспектом является оценка рисков, связанная с возможными отказами, что помогает прогнозировать и минимизировать потенциальные аварийные ситуации.

-

Периодические осмотры и диагностика

Одним из основополагающих элементов ТОАР является регулярная диагностика всех систем реактора, включая активную зону, теплообменные контуры, системы управления и защиты. Проводятся осмотры оборудования на наличие дефектов, утечек, коррозии и других повреждений. Для этого используются методы визуального контроля, ультразвуковая и радиографическая дефектоскопия, термография и другие современные методы неразрушающего контроля. Диагностика позволяет точно оценить состояние оборудования и принять меры до возникновения серьезных проблем.

-

Ремонт и замена компонентов

Во время ТОАР проводятся работы по ремонту или замене изношенных компонентов реактора. Это может включать замену топливных сборок, элементов теплообменников, насосов, трубопроводов, а также модернизацию систем управления. Работы могут быть как плановыми, так и внеплановыми, если выявляются критические неисправности, угрожающие безопасности. Также проводится восстановление герметичности, устранение коррозии, замена элементов защиты и систем автоматического регулирования.

-

Контроль и управление безопасностью

Важной составляющей ТОАР является регулярная проверка и настройка системы безопасности реактора, включая системы автоматического контроля и аварийного отключения, системы защиты от перегрева, избыточного давления и радиационного воздействия. Проводится калибровка датчиков, тестирование систем аварийной защиты и автоматических аварийных систем. Особое внимание уделяется системам, которые обеспечивают безопасное отключение реактора в случае аварийной ситуации.

-

Мониторинг и обновление документации

Важным аспектом ТОАР является постоянный мониторинг технического состояния реактора и внесение актуальных данных в эксплуатационную документацию. Это включает в себя актуализацию технических паспортов оборудования, отчеты по выполненным ремонтам и заменам, а также ведение журналов наблюдений за состоянием системы. Все работы по ТОАР должны соответствовать международным стандартам, таким как IAEA, а также нормативным актам и требованиям, установленным национальными регуляторами.

-

Обучение персонала и тренировки

В процессе технического обслуживания важное значение имеет обучение и тренировка персонала, работающего с реакторными установками. Работники проходят курсы повышения квалификации, учат новые технологии и методы контроля, а также участвуют в тренировках на аварийных тренажерах. Это позволяет повысить готовность к экстренным ситуациям и минимизировать человеческий фактор при эксплуатации атомных реакторов.

-

Модернизация и продление срока службы

Современные атомные реакторы подвергаются регулярной модернизации с целью повышения их эффективности и безопасности. Включает в себя обновление устаревших технологий, внедрение новых систем контроля и автоматизации, а также модернизацию оборудования с учетом последних достижений в области ядерной энергетики. Продление срока службы реакторов требует тщательно продуманных решений по улучшению надежности всех систем, включая топливную и теплообменную части.

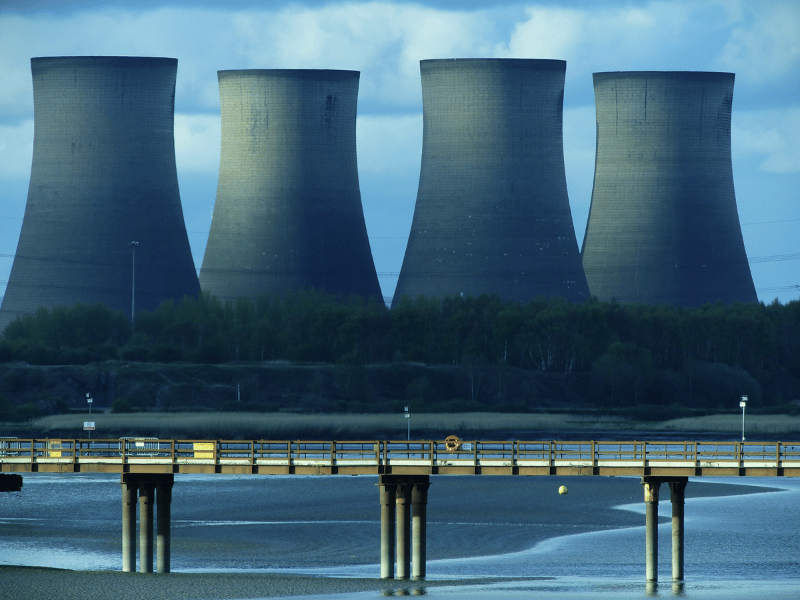

Особенности технологий охлаждения на атомных электростанциях с различными типами реакторов

Основная функция систем охлаждения на атомных электростанциях (АЭС) заключается в отводе тепла, выделяющегося в активной зоне реактора, для предотвращения перегрева и обеспечения безопасной работы установки. Технологии охлаждения зависят от типа реактора и его конструктивных особенностей.

-

Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР, PWR)

ВВЭР – это реакторы с водой под давлением в качестве теплоносителя и замедлителя. Основная особенность охлаждения – использование двухконтурной системы:

-

Первый контур – вода под высоким давлением (~15 МПа), которая циркулирует через активную зону, не закипая, и передает тепло во второй контур через парогенератор.

-

Второй контур – паровая система, которая направляет пар на турбину.

Высокое давление в первом контуре исключает кипение воды, что снижает коррозионное воздействие и позволяет поддерживать стабильные тепловые характеристики. Система предусматривает сложные насосы и теплообменники для поддержания постоянной циркуляции и давления.

-

Канальные реакторы на тепловых нейтронах (РБМК)

В реакторах РБМК теплоносителем служит вода, которая одновременно является замедлителем и охлаждающей средой. Здесь вода циркулирует через топливные каналы, в которых происходит кипение, образуется пар непосредственно внутри активной зоны. Особенность – однофазное кипение и паровая смесь в активной зоне, что требует особого внимания к стабильности гидравлических параметров и контроля образования паровых пробок. Охлаждение обеспечивается естественной или принудительной циркуляцией в каналах. -

Быстрые реакторы с натриевым теплоносителем (БН)

В быстрых реакторах в качестве теплоносителя используется жидкий натрий, обладающий высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Преимущества натриевого охлаждения:

-

Работа при атмосферном давлении, что уменьшает требования к герметичности систем.

-

Высокая температура теплоносителя при низком давлении.

-

Эффективный отвод тепла при компактных размерах теплообменников.

Особенности: натрий реактивен с водой и воздухом, что требует специальных мер безопасности и герметизации. В системе присутствует как минимум два теплообмена – натрий-натрий и натрий-вода, для предотвращения контакта натрия с водой.

-

Газоохлаждаемые реакторы (например, ГАЭР)

Используют в качестве теплоносителя газ (гелий или углекислый газ). Преимущества – инертность газа, высокая рабочая температура и отсутствие фазовых переходов. Особенности охлаждения: высокая скорость циркуляции газа и применение теплообменников с повышенной площадью поверхности для эффективного отвода тепла. Из-за низкой теплоемкости газа требуется высокая скорость потока, что ведет к повышенным требованиям к компрессорам и уплотнениям. -

Тяжеловодные реакторы (например, канадские CANDU)

В качестве теплоносителя используется тяжелая вода (D2O), которая служит также замедлителем. Охлаждение происходит в каналах, где циркулирует тяжелая вода при высоком давлении. Особенность – разделение функции теплоносителя и замедлителя за счет использования тяжелой воды, что позволяет использовать природный уран и обеспечивает высокую нейтронную эффективность. Система охлаждения требует надежного поддержания давления и температуры, а также особого контроля химического состава тяжелой воды.

Общие технические особенности систем охлаждения на АЭС с разными типами реакторов:

-

Системы охлаждения обеспечивают надежную циркуляцию теплоносителя, предотвращая локальный перегрев топлива.

-

Использование различных теплоносителей (вода, натрий, газ) диктует разную конструкцию насосов, теплообменников и систем контроля.

-

Требования к герметичности, безопасности и устойчивости к аварийным ситуациям зависят от физических и химических свойств теплоносителя и параметров работы реактора.

-

Современные системы оснащены автоматизированными системами мониторинга температуры, давления и расхода теплоносителя, а также системами аварийного охлаждения.

Роль атомной энергетики в обеспечении энергетической безопасности страны

Атомная энергетика является одним из ключевых элементов национальной энергетической системы, обеспечивающим стабильность, надежность и устойчивость энергоснабжения. В условиях растущего спроса на энергоносители и необходимости снижения зависимости от импортных ресурсов, атомная энергетика играет стратегическую роль в повышении энергетической безопасности государства.

-

Стабильность энергоснабжения

Атомные электростанции (АЭС) обеспечивают базовую нагрузку электросети с высокой степенью надежности и предсказуемости. В отличие от возобновляемых источников энергии, которые подвержены природным колебаниям (ветер, солнечная активность), АЭС работают непрерывно в течение длительных циклов, что снижает риск дефицита электроэнергии. -

Снижение зависимости от импортных энергоносителей

Использование ядерного топлива, как правило, концентрировано в нескольких странах, и оно менее подвержено геополитическим рискам, чем поставки нефти или природного газа. Благодаря возможности накопления и переработки ядерного топлива, страны могут планировать долгосрочную энергообеспеченность, уменьшая влияние международных кризисов. -

Экологическая безопасность и устойчивое развитие

Атомная энергетика позволяет значительно сокращать выбросы парниковых газов по сравнению с угольными и газовыми электростанциями, что соответствует международным обязательствам по климату. Это делает ее важным инструментом для перехода на низкоуглеродную экономику, способствуя устойчивому развитию. -

Технологический и экономический потенциал

Развитие атомной энергетики стимулирует научно-технический прогресс, создание высокотехнологичных рабочих мест и инфраструктуры. Современные поколения реакторов отличаются повышенной безопасностью и экономической эффективностью, что снижает себестоимость электроэнергии и повышает конкурентоспособность отрасли. -

Диверсификация энергетического баланса

Включение атомной энергетики в энергомикс снижает риски, связанные с односторонней зависимостью от традиционных видов топлива, обеспечивая гибкость и адаптивность энергетической системы к внешним и внутренним вызовам. -

Национальная безопасность и стратегическая независимость

Обеспечение собственной атомной энергетической инфраструктуры сокращает уязвимость к внешнему давлению и санкциям, связанных с энергоносителями. Это укрепляет позиции страны на международной арене и способствует сохранению суверенитета.

В совокупности атомная энергетика является фундаментом для построения надежной, устойчивой и экологически безопасной энергетической системы, которая обеспечивает долгосрочную энергетическую безопасность страны и способствует экономическому развитию.

Программа семинара по радиобиологии и влиянию ионизирующего излучения на человека

-

Введение в радиобиологию

-

Определение радиобиологии как науки.

-

История развития радиобиологии.

-

Основные задачи радиобиологии: изучение воздействия ионизирующего излучения на живые организмы.

-

-

Основы ионизирующего излучения

-

Характеристика ионизирующего излучения (?-, ?- и ?-излучение, рентгеновские и космические лучи).

-

Природа и механизмы ионизации атомов.

-

Классификация излучений по степени проникновения ионизирующих частиц в материалы.

-

-

Механизмы воздействия ионизирующего излучения на клетки

-

Физические и химические эффекты воздействия ионизирующего излучения на молекулы и клетки.

-

Роль свободных радикалов в повреждении ДНК.

-

Молекулярные механизмы репарации ДНК и их ограничения.

-

Прямые и косвенные эффекты излучения на клеточные структуры.

-

-

Типы повреждений, вызванных ионизирующим излучением

-

Молекулярные, клеточные и тканевые повреждения.

-

Дефекты в ДНК (мутации, трансляционные ошибки).

-

Апоптоз и некроз как реакция клеток на повреждения.

-

Эффекты на геном (генетическая нестабильность, карциногенез).

-

-

Физиологические и биохимические последствия воздействия ионизирующего излучения на человека

-

Острая лучевая болезнь: патогенез, клинические проявления, стадии.

-

Хронические последствия (рак, катаракта, нарушение репродуктивной функции).

-

Системные и местные эффекты на ткани (например, кожные, костномозговые, кроветворные изменения).

-

-

Эпидемиологические данные и риски для здоровья

-

Статистика воздействия ионизирующего излучения на человека (чернобыльская катастрофа, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).

-

Оценка дозы облучения и связи с риском развития рака.

-

Нормативы и лимиты радиационной безопасности для работников и населения.

-

-

Методы защиты от ионизирующего излучения

-

Принципы радиационной защиты: экранирование, дистанцирование, ограничение времени воздействия.

-

Персональные средства защиты.

-

Современные технологии и оборудование для защиты от радиации.

-

Медицинские и профилактические меры для работников радиационных объектов.

-

-

Заключение и перспективы развития радиобиологии

-

Современные подходы в радиобиологии и медицинской радиологии.

-

Разработка новых методов диагностики и лечения радиационных заболеваний.

-

Перспективы дальнейших исследований в области радиобиологии и радиационной защиты.

-

Современные технологии для повышения эффективности АЭС

Для повышения эффективности атомных электростанций (АЭС) в последние десятилетия применяются различные современные технологии, охватывающие как улучшение самого процесса атомной генерации, так и оптимизацию эксплуатации и управления объектами.

-

Реакторы нового поколения

Одним из важнейших направлений являются реакторы поколения III+ и IV, которые отличаются повышенной безопасностью, экономичностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Реакторы поколения III+ (например, AP1000, EPR) обладают улучшенной системой пассивной безопасности, которая позволяет предотвращать аварии без внешних источников энергии. Реакторы поколения IV (например, натриевые, газоохлаждаемые) обещают значительное улучшение в области топливной эффективности и минимизацию образования радиоактивных отходов. -

Модернизация турбинных установок

Для повышения КПД атомных станций активно внедряются новые турбинные установки, которые работают при более высоких температурах и давлениях. Например, технологии супер-критической воды позволяют достичь значительных улучшений в тепловой эффективности и снижении потребности в охлаждающей воде, что имеет особое значение для оптимизации работы АЭС в регионах с ограниченными водными ресурсами. -

Цифровизация и автоматизация процессов

Интеграция современных систем автоматизированного контроля и управления (SCADA) с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет повысить уровень автоматизации, ускорить процесс принятия решений и минимизировать человеческий фактор. Развитие систем мониторинга в реальном времени с анализом данных позволяет более точно прогнозировать и оперативно устранять возможные неполадки. -

Системы управления реактором и управления топливом

Современные системы управления реакторами, включая системы, использующие нейтронный анализ и адаптивные алгоритмы управления, позволяют значительно улучшить рабочие характеристики ядерного топливного цикла, повысить его экономическую эффективность и срок службы топлива. Инновационные методы контроля состояния топлива и его износа позволяют оптимизировать загрузку ядерного реактора, что в свою очередь снижает расходы на топливо и повышает срок эксплуатации реакторных установок. -

Новые материалы для компонентов АЭС

Одним из важных направлений является использование новых высокотехнологичных материалов, таких как жаропрочные сплавы и композиты, которые выдерживают экстремальные условия работы (высокие температуры, радиационные воздействия). Это способствует увеличению долговечности оборудования и снижению расходов на техническое обслуживание и ремонт. -

Модульные реакторы малой мощности (SMR)

Модульные реакторы малой мощности, которые представляют собой компактные и относительно дешевые установки, позволяют снижать капиталовложения в строительство, а также улучшать гибкость и мобильность АЭС. Эти реакторы могут работать в удаленных районах или использоваться для конкретных производств, обеспечивая стабильное энергоснабжение. -

Системы управления и безопасности на основе блокчейн-технологий

Применение блокчейн-технологий в системе управления безопасностью атомных станций позволяет гарантировать неизменность и прозрачность всех данных, касающихся эксплуатации и обслуживания оборудования. Это улучшает уровень прозрачности и контроля, а также способствует повышению доверия к АЭС со стороны регулирующих органов и общества. -

Переработка ядерного топлива и уменьшение отходов

Инновационные технологии переработки ядерного топлива, включая методы восстановления и повторного использования топлива, а также технологии замкнутого топливного цикла, позволяют значительно уменьшить объем радиоактивных отходов и повысить топливную эффективность. Это также снижает потребность в добыче урана и уменьшает экологическую нагрузку.

Технологии повышения безопасности в новых поколениях реакторов

Новые поколения ядерных реакторов основываются на принципах "пассива безопасности", что предполагает снижение зависимости от активных систем управления и внешних источников энергии для обеспечения безопасности в случае аварийных ситуаций. Эти реакторы используют инновационные подходы в проектировании, которые делают их более устойчивыми к различным внешним воздействиям и непредвиденным событиям.

-

Пассивные системы безопасности

Пассивные системы не требуют внешнего источника энергии или активных вмешательств для функционирования. Одним из основных элементов таких систем является использование законов физики, например, теплообмена и гравитации. В новых реакторах, таких как реакторы с жидкометаллическим теплоносителем, природная циркуляция охлаждающей жидкости позволяет стабилизировать температурный режим без необходимости включать насосы или использовать внешнее электроснабжение. -

Реакторы с высокотемпературными теплоносителями

В реакторах нового поколения используются такие теплоносители, как гелий, расплавленные соли или жидкие металлы, которые имеют более высокие температуры кипения по сравнению с водой. Это позволяет улучшить теплоотвод, снизить вероятность кипения и парообразования, а также повысить эффективность работы реактора. Высокая теплоемкость таких жидкостей также способствует быстрому самопоглощению тепла в аварийных ситуациях, что способствует предотвращению перегрева и расплавления активной зоны. -

Усовершенствованные топливные элементы

Современные реакторы используют топливо, которое характеризуется повышенной устойчивостью к критическим условиям. Например, в реакторах с металлическим топливом или в реакторах с твердым топливом, укрепленным карбидом, значительно повышается устойчивость к перегреву и повреждениям в случае аварий. Топливные элементы, такие как реакторы с ураном и торием, обладают дополнительной устойчивостью к расплавлению, а также могут быть менее подвержены радиационным повреждениям. -

Модернизация конструктивных решений и материалов

Современные реакторы нового поколения используют конструкционные материалы, которые более устойчивы к воздействию радиации, высокой температуры и коррозии. Это повышает долговечность и надежность работы реакторов. В частности, для корпуса реакторов применяются стали с высокой коррозионной стойкостью, а для теплообменников — сплавы с улучшенной теплопроводностью и сопротивлением к радиационному повреждению. -

Контроль и мониторинг

В новых реакторах интегрированы системы постоянного мониторинга состояния, включая датчики температуры, давления, радиационного фона, а также специальные системы для диагностики возможных утечек и отказов. В случае обнаружения аномалий система автоматически инициирует отключение реактора, что минимизирует риски возникновения аварий. -

Модели "малой мощности" и модульные реакторы

Разработка маломощных модульных реакторов (SMR) предполагает создание компактных, мобильных и менее сложных в обслуживании установок, которые могут быть расположены в удаленных местах или использоваться для региональных энергетических нужд. Эти реакторы имеют меньший размер, что снижает их потенциальный риск, а также позволяют строить реакторные установки с учетом специфических требований по безопасности. -

Гибкость в процессе эксплуатации и восстановление

В новых реакторах учитывается возможность их быстрой остановки и безопасного охлаждения активной зоны даже при отказе всех внешних систем. Это позволяет значительно повысить уровень безопасности и свести к минимуму последствия для персонала и окружающей среды. Восстановление работы реактора после аварийных ситуаций, как правило, также требует минимальных вмешательств.

Влияние атомной энергетики на развитие технологий в смежных областях

Атомная энергетика, будучи одним из основных источников электроэнергии в мире, оказывает значительное влияние на развитие технологий в смежных областях, таких как материаловедение, радиационная безопасность, химическая промышленность, медицина и информационные технологии.

-

Материалы и технологии производства

Системы атомных реакторов требуют высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные условия работы, включая высокие температуры и радиацию. Это стимулировало разработку новых сплавов, жаропрочных материалов и специальных покрытий. Одним из примеров является развитие конструкционных материалов для ядерных реакторов, таких как стали, сплавы на основе никеля, и углеродные композиты, обладающие улучшенными механическими свойствами и стойкостью к радиационному повреждению. -

Радиационная безопасность и защитные технологии

Развитие атомной энергетики потребовало появления новых технологий радиационной безопасности. Сюда можно отнести как методы защиты персонала, так и мониторинг и контроль за уровнем радиации. Технологии радиационного детектора, системы автоматического контроля и защиты (САКЗ), а также радиационные экраны и бетонные конструкции с улучшенными поглотительными свойствами стали результатом нужд атомной энергетики. Системы автоматического контроля, используемые на атомных электростанциях, нашли широкое применение и в других отраслях, таких как космонавтика и аэрокосмическая промышленность. -

Химическая промышленность

Атомная энергетика также оказывает влияние на химическую промышленность, включая процессы переработки радиоактивных материалов, управление ядерными отходами и производство реакторов для термоядерных установок. Например, технологии извлечения и хранения изотопов, используемых в ядерных реакторах, стимулировали развитие методов для управления и переработки химических веществ в других отраслях. В области термоядерного синтеза активно разрабатываются технологии, которые могут быть использованы в химической и нефтехимической промышленности для повышения эффективности производства и защиты окружающей среды. -

Медицина

Медицинская техника на основе радиации и изотопов развивается благодаря исследованиям в области атомной энергетики. Ядерные технологии позволяют создавать оборудование для диагностики и лечения заболеваний, таких как рак, с помощью радиотерапии и ПЭТ-сканеров. Развитие радионуклидных технологий в атомной энергетике также содействует прогрессу в радиологии и радиационной безопасности, а также в создании новых методов лечения, использующих радиационное воздействие на клетки и ткани организма. -

Информационные технологии

Технологии атомной энергетики влияют на развитие вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров, которые используют принципы термоядерного синтеза и вычислений, основанных на квантовых процессах. Развитие высокоэффективных вычислительных технологий в атомной энергетике создало фундамент для улучшения алгоритмов моделирования, что является важным для разработки более эффективных и безопасных ядерных реакторов. Современные ядерные реакторы, например, требуют сложных моделей для анализа поведения материалов под воздействием радиации, и эти модели развиваются на основе суперкомпьютерных технологий.

Таким образом, атомная энергетика оказывает многогранное воздействие на развитие технологий в смежных областях, как напрямую, так и косвенно, способствуя созданию новых материалов, усовершенствованию медицинских методов, улучшению радиационной безопасности и развитию вычислительных технологий.

Экономические и экологические аспекты закрытия угольных ТЭС в пользу АЭС

Закрытие угольных теплоэлектростанций (ТЭС) и замена их на атомные электростанции (АЭС) несет значительные изменения как в экономической, так и в экологической сферах. Оценка этих аспектов требует учета множества факторов, связанных с затратами, рисками и последствиями для окружающей среды.

Экономические аспекты

-

Инвестиционные затраты

Строительство атомной электростанции требует высоких капитальных вложений. На этапах проектирования, строительства и запуска АЭС суммарные инвестиции могут достигать десятков миллиардов долларов. Однако, по сравнению с угольными ТЭС, эксплуатационные расходы АЭС значительно ниже, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций. -

Операционные расходы

Атомные станции имеют более высокие начальные расходы, связанные с обучением персонала, приобретением высокотехнологичного оборудования, а также необходимостью соблюдения строгих стандартов безопасности. Однако в перспективе эксплуатационные расходы АЭС значительно ниже. Ядерное топливо, хотя и требует постоянного контроля и замены, стоит значительно меньше угля, а сама эксплуатация атомных реакторов экономически более эффективна, особенно в странах с высокими ценами на уголь. -

Долгосрочная выгода

В долгосрочной перспективе АЭС способна генерировать дешевую электроэнергию при относительно стабильных затратах на топливо. Угольные ТЭС, в свою очередь, подвержены колебаниям цен на уголь и требуют больших затрат на обслуживание, модернизацию и соблюдение экологических норм. -

Снижение зависимость от углеводородных ресурсов

Переход на АЭС снижает зависимость от импорта угля, что может положительно сказаться на энергетической безопасности страны. В странах с ограниченными ресурсами угля или в условиях колебания мировых цен на уголь атомная энергетика является более стабильным источником энергии.

Экологические аспекты

-

Снижение выбросов CO2

Основной экологический эффект закрытия угольных ТЭС в пользу АЭС заключается в значительном сокращении выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Атомные станции не выбрасывают CO2 в атмосферу в процессе генерации электроэнергии, что делает их ключевым элементом в борьбе с глобальным потеплением. -

Уменьшение загрязнения воздуха и воды

Угольные ТЭС являются одним из главных источников загрязнения воздуха, выбрасывая в атмосферу не только CO2, но и тяжелые металлы, диоксиды серы и азота. Атомные электростанции, в свою очередь, не загрязняют воздух такими веществами. Однако, АЭС требуют значительных объемов воды для охлаждения реакторов, что может повлиять на локальные экосистемы и водные ресурсы. -

Проблема отходов ядерного топлива

Основным экологическим вызовом атомной энергетики является проблема обращения с радиоактивными отходами. Эти отходы требуют хранения и переработки на протяжении тысячелетий. В отличие от угольных ТЭС, которые создают огромные объемы угольной золы, отходы от АЭС представляют собой значительно меньшие по объему, но более опасные для окружающей среды материалы. -

Воздействие на экосистему

Закрытие угольных ТЭС и переход на АЭС может привести к уменьшению воздействия на экосистемы в области добычи угля. Впрочем, строительство и эксплуатация атомных станций также могут негативно сказываться на экологии, включая возможные аварии, загрязнение при транспортировке ядерного топлива и требования к землям под строительство новых объектов. -

Риски и аварии

Несмотря на высокую безопасность современных АЭС, атомная энергетика всегда несет риски, связанные с возможными авариями, такими как утечка радиации или даже катастрофы, подобные Чернобылю и Фукусиме. Это создает долгосрочные экологические и социальные проблемы.

Заключение

Замена угольных ТЭС на АЭС влечет за собой как экономические, так и экологические преимущества, включая снижение выбросов CO2 и других загрязняющих веществ, а также долгосрочную экономию на эксплуатации. Однако переход к атомной энергетике сопряжен с высокой стоимостью строительства и эксплуатации, а также с рисками, связанными с безопасностью и управлением радиоактивными отходами. Важно тщательно учитывать все эти аспекты при принятии решения о переходе на атомную энергетику в контексте закрытия угольных ТЭС.