Общественное мнение является важным фактором, определяющим направление и эффективность политики авиационной безопасности. В отличие от других сфер, где решения принимаются исключительно на основе технических и научных данных, авиационная безопасность имеет значительный социальный аспект, поскольку вопросы безопасности затрагивают жизни и благополучие миллионов пассажиров и сотрудников авиационной отрасли.

Общественное мнение влияет на восприятие угроз и, как следствие, на выработку политических решений. Когда общество считает, что безопасность в авиации находится под угрозой, даже если реальные риски минимальны, это может вызвать массовое беспокойство и потребовать немедленных действий от властей. В таком контексте политические решения должны учитывать не только технические, но и эмоциональные и психологические аспекты, поскольку даже малая угроза, воспринимаемая как серьезная, может привести к общественной панике.

Важным фактором является также роль СМИ, которые часто служат каналом для формирования общественного мнения. Информационные кампании, репортажи о происшествиях, а также информация о новых угрозах могут кардинально повлиять на восприятие безопасности в авиации. Это, в свою очередь, может вынудить власти и регулирующие органы пересматривать существующие меры безопасности и разрабатывать новые политики, которые будут соответствовать требованиям и ожиданиям общества.

Кроме того, общественное мнение влияет на бюджетное распределение в авиационной безопасности. Чем выше общественная обеспокоенность, тем больше ресурсов выделяется на укрепление мер безопасности. Это включает как государственные расходы на развитие инфраструктуры, так и частные инвестиции в новые технологии и системы безопасности.

Общественное мнение также имеет значение при принятии политических решений на международном уровне. Авиакомпании и государства должны учитывать ожидания и предпочтения пассажиров, а также действовать в соответствии с международными стандартами безопасности. Давление общественности может заставить правительства принимать более жесткие меры или ускорять внедрение новых технологий, чтобы сохранить общественное доверие.

Кроме того, активные гражданские инициативы и мнение профессионалов авиационной отрасли могут повлиять на законодательные изменения и совершенствование нормативных актов. Влияние общественного мнения на политику авиационной безопасности отражается в постоянном диалоге между гражданами, профессиональными ассоциациями, авиакомпаниями и государственными органами, что способствует более сбалансированному подходу к обеспечению безопасности.

Меры по предотвращению проноса запрещённых предметов на борт воздушного судна

-

Досмотр пассажиров и ручной клади

Пассажиры и их ручная кладь проходят обязательный предполётный досмотр с применением технических средств контроля (металлодетекторы, рентгенотелевизионные установки, газоанализаторы). При необходимости осуществляется выборочный или повторный досмотр, а также личный досмотр при подозрении на наличие запрещённых предметов. -

Досмотр зарегистрированного багажа

Зарегистрированный багаж досматривается с использованием стационарных интроскопов, систем обнаружения взрывчатых веществ (EDS), а также в ряде случаев — вручную сотрудниками службы авиационной безопасности. -

Физическая охрана и контроль доступа в зону досмотра

Организуется ограничение и контроль доступа в стерильную зону аэропорта. Вход осуществляется только через контрольно-пропускные пункты с предъявлением документов и прохождением досмотра. -

Сканирование сотрудников и представителей авиакомпаний

Все лица, имеющие доступ к воздушному судну, включая экипаж, технический персонал и работников наземных служб, также проходят регулярный досмотр. Используются персональные пропуска, магнитные карты и системы биометрической идентификации. -

Применение методов поведенческого профилирования

Сотрудники службы авиационной безопасности обучаются выявлению подозрительного поведения пассажиров, признаков нервозности или попыток скрыть что-либо. Такие пассажиры подлежат дополнительному досмотру и опросу. -

Системы видеонаблюдения и аналитики

В зоне досмотра, регистрации и посадки установлены камеры видеонаблюдения с возможностью анализа поведения, распознавания лиц и объектов. Это позволяет оперативно реагировать на попытки проноса запрещённых предметов. -

Информационный обмен и взаимодействие с правоохранительными органами

Обеспечивается постоянное взаимодействие с органами МВД, ФСБ и другими структурами, включая доступ к базам данных лиц, представляющих угрозу, и возможность немедленного реагирования на инциденты. -

Контроль за доставкой и загрузкой бортового питания и обслуживающих материалов

Обеспечивается досмотр продукции и транспортных средств, доставляющих еду, напитки, технические и санитарные принадлежности на борт. Все поставки подлежат контролю на наличие запрещённых предметов. -

Применение специальных технических средств досмотра

Используются спектрометры, газоанализаторы, мобильные детекторы взрывчатых и наркотических веществ, а также ручные металлодетекторы для углублённого контроля. -

Проведение инструктажей и обучения персонала

Регулярное обучение сотрудников авиационной безопасности, авиакомпаний и аэропортов включает знание нормативной базы, тактики выявления угроз, навыки общения и действия в чрезвычайных ситуациях.

Требования к персоналу служб авиационной безопасности

Персонал служб авиационной безопасности должен соответствовать строгим профессиональным, физическим, психофизиологическим и этическим требованиям, установленным национальным законодательством, международными стандартами ИКАО (Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации) и программами обеспечения авиационной безопасности.

1. Профессиональная подготовка и квалификация

Сотрудники обязаны пройти специализированную подготовку, включающую теоретическое и практическое обучение по следующим направлениям:

– основы авиационной безопасности и международные нормативные документы;

– правила досмотра пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов;

– методы обнаружения запрещённых предметов и веществ;

– порядок действий при возникновении угроз или инцидентов;

– основы прав человека при осуществлении мер безопасности.

Периодическая переподготовка и контроль уровня знаний обязательны в установленные сроки. Должна быть обеспечена сертификация персонала в соответствии с требованиями уполномоченного органа.

2. Медицинские и психофизиологические требования

Сотрудники обязаны проходить регулярные медицинские осмотры. Необходим высокий уровень психоэмоциональной устойчивости, внимания, быстроты реакции, способности к принятию решений в стрессовых ситуациях. Психологическое тестирование проводится при приёме на работу и периодически в процессе службы.

3. Физическая подготовка

Для выполнения обязанностей сотрудники должны иметь достаточную физическую выносливость, силу и координацию. На многих должностях необходима профессиональная физическая подготовка, включая приёмы задержания, самообороны, действия в условиях угрозы.

4. Этические и правовые требования

Лица, привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности за преступления, несовместимые с функциями обеспечения безопасности, к службе не допускаются. Обязательны проверка биографии и анкетных данных, соблюдение норм профессиональной этики, конфиденциальности и законности при исполнении обязанностей.

5. Надёжность и лояльность персонала

Все сотрудники проходят проверку на благонадёжность, включающую сбор информации о прошлом, возможных рисках радикализации, наличии противоправных связей. Обеспечение доверия и лояльности к государству и авиационной структуре – критически важный аспект.

6. Умение работать с техническими средствами

Сотрудники должны владеть навыками работы с техническими средствами досмотра (металлодетекторы, рентгеновские установки, спектрометры и т.п.), быть обучены их эксплуатации, диагностике неисправностей и интерпретации результатов сканирования.

7. Коммуникативные навыки и стрессоустойчивость

Эффективное взаимодействие с пассажирами, умение разрешать конфликтные ситуации, грамотная речь, способность сохранять спокойствие при угрозах и провокациях — обязательные компетенции.

8. Знание языков

Для международных аэропортов и пунктов досмотра необходимо знание как минимум одного иностранного языка (чаще всего английского) на уровне, достаточном для выполнения служебных задач.

Требования к видеонаблюдению в зонах ограниченного доступа аэропорта

Видеонаблюдение в зонах ограниченного доступа аэропорта является важным элементом системы безопасности, обеспечивающим мониторинг критически важных объектов, а также выявление и предотвращение угроз. В таких зонах, как терминалы, зоны безопасности, перроны и другие ограниченные участки, применение видеонаблюдения требует соблюдения ряда строгих требований, как с точки зрения технических характеристик оборудования, так и в плане законодательства.

-

Технические требования

-

Качество изображения: Камеры видеонаблюдения должны обеспечивать высокое разрешение и четкость изображения, позволяющие детально фиксировать лица, номера автомобилей и другие важные данные. Минимальное разрешение должно составлять не менее 1080p (Full HD), с возможностью работы в условиях низкой освещенности. Для некоторых участков, например, взлетно-посадочных полос или зон с высокой плотностью людей, может потребоваться более высокое разрешение.

-

Типы камер: Важно использование различных типов камер для разных задач. Камеры с функцией панорамирования и наклона (PTZ) позволяют оперативно изменять угол обзора для точного контроля. Камеры с функцией детекции движения и анализа поведения могут автоматически фиксировать подозрительные действия. Внешние камеры должны быть защищены от воздействия погодных условий (пылезащита и влагозащита).

-

Непрерывная запись: Системы видеонаблюдения должны обеспечивать круглосуточную запись данных с возможностью архивирования информации на срок, соответствующий установленным нормам безопасности, обычно от 30 до 90 дней. Запись должна быть защищена от несанкционированного доступа и изменений.

-

Интеграция с другими системами: Видеонаблюдение должно интегрироваться с другими системами безопасности аэропорта, такими как контроль доступа, системы оповещения, а также системы распознавания лиц и номеров.

-

-

Положение по безопасности

-

Охрана данных: Видеозаписи должны храниться в зашифрованном виде, доступ к данным должен быть ограничен и строго контролироваться. Важным аспектом является соблюдение нормативных актов, касающихся защиты персональных данных (например, в соответствии с GDPR в странах ЕС или ФЗ-152 в России).

-

Мониторинг в реальном времени: Операторы систем видеонаблюдения обязаны круглосуточно отслеживать камеры в реальном времени. При обнаружении подозрительных событий система должна автоматически уведомлять соответствующие службы безопасности.

-

Требования к хранению и архивированию: Архивы видеозаписей должны храниться в условиях, исключающих доступ третьих лиц и возможную утрату данных. Записи, использующиеся в качестве доказательств при расследованиях, должны быть защищены от подделки.

-

Резервные системы: Важно иметь резервные каналы передачи данных и источники питания для бесперебойной работы видеонаблюдения. Система должна быть защищена от сбоев и обеспечивать восстановление данных в случае аварийных ситуаций.

-

-

Нормативные требования

-

Соответствие национальным и международным стандартам: Система видеонаблюдения должна соответствовать нормативным требованиям, таким как ICAO (Международная организация гражданской авиации), а также национальным стандартам в области безопасности аэропортов. Эти требования могут касаться как минимальных технических характеристик оборудования, так и процедур по обработке данных.

-

Оценка рисков и уязвимостей: На этапе проектирования системы видеонаблюдения должна быть проведена оценка рисков и уязвимостей, с учетом специфики объектов, которые должны контролироваться. Это позволит выбрать оптимальное оборудование и расставить камеры в наиболее критичных местах.

-

-

Размещение камер

-

Стратегическое размещение: Камеры должны быть установлены в местах с высоким уровнем риска, включая входы и выходы из зон ограниченного доступа, зоны досмотра, перроны, складские помещения, а также вокруг важнейших объектов инфраструктуры, таких как серверные и системы управления.

-

Международные требования по видеонаблюдению: Камеры должны быть размещены таким образом, чтобы соответствовать международным стандартам, касающимся конфиденциальности. Они не должны захватывать изображения частных территорий или нарушать права пассажиров и сотрудников на частную жизнь.

-

-

Соблюдение правовых норм

-

Контроль доступа и использование данных: Собранные данные видеонаблюдения могут быть использованы только для обеспечения безопасности аэропорта. Несанкционированный доступ или использование данных для других целей, например, для коммерческих нужд, является нарушением законодательства и может привести к юридическим последствиям.

-

Согласование с регуляторными органами: Все системы видеонаблюдения должны быть согласованы с соответствующими регуляторными органами и в полной мере соответствовать действующим законам и нормативам в сфере безопасности и защиты персональных данных.

-

Система обнаружения и предотвращения угроз в воздушном пространстве

Система обнаружения и предотвращения угроз в воздушном пространстве (СОПУ) — это комплекс технических, программных и организационных средств, направленных на повышение безопасности воздушного движения, защиту от угроз и снижение рисков для воздушных судов. Эти системы предназначены для раннего выявления потенциальных угроз, таких как незаконные действия, несанкционированные полеты, столкновения, террористические атаки, или попадания в зону действия оружия.

Основные компоненты СОПУ включают:

-

Обнаружение угроз. Система использует различные сенсоры, такие как радиолокационные системы, инфракрасные и оптические датчики, для отслеживания объектов в воздушном пространстве. Радиолокация является ключевым элементом, позволяющим точно выявлять и отслеживать положение воздушных судов, а также различать типы объектов. Дополнительно используются системы автоматического распознавания и идентификации воздушных целей (например, с помощью ADS-B или Mode-S).

-

Анализ и классификация угроз. Обнаруженные объекты анализируются с помощью алгоритмов обработки данных и искусственного интеллекта, которые оценивают потенциальную угрозу. Это включает в себя прогнозирование траекторий объектов, анализ их поведения, а также оценку вероятности столкновения. Такие системы могут учитывать различные факторы: скорость, высоту, маршрут и т.д.

-

Предотвращение угроз. На основе данных анализа принимаются решения, направленные на предотвращение угроз. Это может включать в себя изменение траектории полета, предупреждения пилотов, автоматическое вмешательство в управление воздушным судном (например, в случае несоответствия плану полета), а также координацию с наземными службами для своевременного реагирования.

-

Коммуникации и взаимодействие. Важным элементом системы является система связи, которая позволяет обмениваться информацией между различными подразделениями (управление воздушным движением, пилоты, военные, службы безопасности). Эта система также может включать в себя автоматические сигналы для предупреждения о возможной угрозе и автоматическое уведомление служб реагирования.

-

Интеграция с другими системами. СОПУ обычно интегрируется с другими средствами управления воздушным движением и национальными системами безопасности для обеспечения комплексного подхода к защите воздушного пространства. Включает в себя взаимодействие с системами мониторинга, национальными и международными стандартами безопасности.

Целью СОПУ является минимизация рисков, связанных с инцидентами в воздушном пространстве, путём своевременного обнаружения угроз, эффективного анализа ситуаций и принятия превентивных мер.

Роль специалистов по авиационной безопасности в процессе подготовки и проведения полетов

Специалисты по авиационной безопасности играют ключевую роль в обеспечении безопасности на всех этапах подготовки и проведения полетов. Их обязанности охватывают как технические, так и организационные аспекты, направленные на предотвращение потенциальных угроз безопасности.

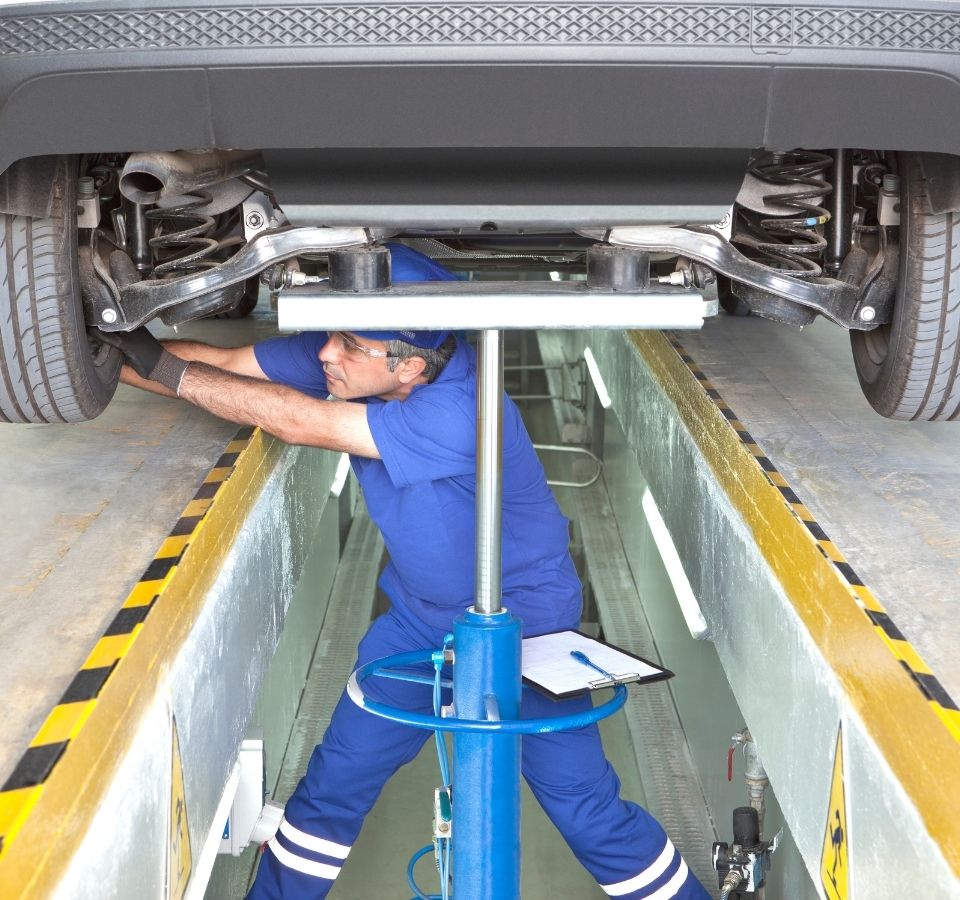

На стадии подготовки полета специалисты проводят комплексную проверку авиационной техники, проверяя ее соответствие международным стандартам и требованиям безопасности. Это включает в себя осмотр воздушного судна на предмет технических неисправностей, оценку его состояния, проверку систем безопасности и предотвращение возможных аварийных ситуаций. Все эти действия направлены на исключение технических дефектов, которые могут угрожать безопасности полета.

Кроме того, специалисты по авиационной безопасности координируют работу с другими службами: от наземных до бортовых. В процессе подготовки они проверяют документацию, проводят анализ планов полетов и маршрутов, учитывают метеорологические условия и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность полета. Они также занимаются проверкой авиационного персонала на наличие необходимых квалификаций, сертификаций и медицинских допусков.

На стадии проведения полета специалисты обеспечивают контроль за соблюдением всех правил безопасности. Это включает в себя мониторинг в реальном времени за состоянием воздушного судна и экипажа, а также реагирование на возникающие угрозы безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций специалисты по безопасности действуют в строгом соответствии с процедурами, что позволяет минимизировать последствия для пассажиров и экипажа.

Кроме того, специалисты по авиационной безопасности тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, службами контроля и авиационными властями, обеспечивая координацию усилий в случае угрозы безопасности. В случае появления рисков террористических актов или других угроз они быстро принимают меры, направленные на их предотвращение.

Специалисты также занимаются расследованием инцидентов и аварий. Они анализируют причины произошедших происшествий, выявляют недостатки в процессах и предлагают меры по их устранению, что способствует дальнейшему улучшению системы авиационной безопасности.

Таким образом, роль специалистов по авиационной безопасности заключается не только в проведении необходимых проверок, но и в организации и координации всех процессов, направленных на защиту пассажиров, экипажа и воздушного судна от возможных угроз на протяжении всего цикла полета.

Нормативные документы, регулирующие авиационную безопасность в России

В Российской Федерации регулирование авиационной безопасности осуществляется на основе комплекса нормативных правовых актов федерального уровня, международных договоров и отраслевых стандартов. Основные документы включают:

-

Федеральный закон от 19.04.1997 № 60-ФЗ «Об авиационной безопасности»

Закрепляет правовые основы обеспечения авиационной безопасности в Российской Федерации, определяет полномочия государственных органов и обязанности субъектов авиационной деятельности. -

Федеральный закон от 30.04.2019 № 90-ФЗ «О транспортной безопасности»

Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности транспортных средств и инфраструктуры, включая объекты гражданской авиации, и требования к обеспечению транспортной безопасности. -

Постановление Правительства РФ от 14.07.2009 № 579 «Об утверждении Правил обеспечения авиационной безопасности»

Определяет требования и процедуры по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах, авиационных организациях и иных объектах, связанных с гражданской авиацией. -

Приказы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации)

Регламентируют конкретные меры и процедуры безопасности на объектах гражданской авиации, включая порядок контроля пассажиров, багажа, грузов, сотрудников и доступа к объектам. -

Международные нормативные документы и стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации)

Россия, как член ICAO, руководствуется положениями Аннекса 17 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) «Авиационная безопасность», а также рекомендациями и стандартами ICAO по авиационной безопасности. -

Технический регламент Таможенного союза (ЕАЭС) ТР ТС 019/2011 «Безопасность средств транспортировки»

Включает требования к безопасности средств и процессов транспортировки, влияющие на авиационную безопасность. -

Локальные нормативные акты авиационных организаций и аэропортов

Разрабатываются в соответствии с федеральными нормами и конкретизируют порядок обеспечения безопасности на конкретных объектах и предприятиях.

Основные направления регулирования включают контроль доступа, проверку пассажиров и багажа, защиту воздушных судов и объектов инфраструктуры, меры противодействия незаконным вмешательствам и обеспечение безопасности полётов.

Методы повышения безопасности при подготовке пилотов и персонала

Для повышения безопасности при подготовке пилотов и другого авиационного персонала применяются разнообразные методы и подходы, направленные на минимизацию человеческого фактора, улучшение профессиональной подготовки и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

-

Симуляторы и тренажеры

Симуляторы играют ключевую роль в обучении пилотов и другого авиационного персонала. Они позволяют моделировать различные экстренные ситуации в контролируемых условиях, что снижает риски при реальных полетах. Современные тренажеры могут имитировать самые разнообразные условия полета, включая отказ систем, непогоду, нарушения в работе оборудования и другие потенциально опасные ситуации. Это помогает персоналу научиться быстро и правильно реагировать в условиях стресса. -

Теоретическое обучение и тренинги

Курсы теоретического обучения включают в себя подробное изучение авиационных норм, инструкций, а также алгоритмов действия в чрезвычайных ситуациях. Пилоты и другой персонал обучаются принципам работы с авиационными системами, устройствам самолетов, а также медицинским аспектам, связанным с безопасностью на борту. Регулярные тренинги и курсы повышения квалификации помогают поддерживать знания на актуальном уровне и реагировать на изменения в нормативно-правовой базе. -

Культура безопасности

Формирование и поддержание культуры безопасности на всех уровнях работы авиационного персонала являются важнейшими аспектами повышения безопасности. Это включает обучение персонала принципам безопасного поведения, ответственному отношению к работе и постоянному вниманию к мелким деталям. Важную роль играют регулярные собрания по безопасности, анализ инцидентов и практическое обсуждение возможных рисков. -

Оценка и тренировка человеческого фактора

Для повышения безопасности особое внимание уделяется обучению психологических и психофизиологических аспектов работы в условиях стресса. Специальные тренировки помогают пилотам и другим членам экипажа развивать стрессоустойчивость, правильные эмоциональные реакции в экстренных ситуациях и навыки эффективного взаимодействия в команде. Анализ человеческого фактора позволяет минимизировать ошибки, связанные с усталостью, недостатком концентрации или неправильным принятием решений. -

Авиационные стандарты и процедуры

Строгое соблюдение международных и национальных авиационных стандартов и процедур, таких как системы управления безопасностью (SMS), а также постоянный мониторинг и аудиты обеспечивают высокий уровень безопасности. Эти процедуры включают в себя регулярные проверки технического состояния воздушных судов, обучение персонала в соответствии с установленными стандартами, а также внедрение новых технологий и методов, способствующих снижению рисков. -

Использование передовых технологий

Современные технологии, такие как автоматизация полетов, системы предупреждения столкновений, системы мониторинга здоровья экипажа, а также системы предотвращения отказов, играют важную роль в повышении безопасности. Такие системы позволяют оперативно выявлять и устранять потенциальные угрозы, что значительно снижает риски аварийных ситуаций. -

Обучение на основе анализа инцидентов и происшествий

После каждого инцидента или аварийной ситуации проводится тщательный анализ причин произошедшего. На основе этих данных разрабатываются обновленные методики и процедуры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Также проводится обучение на основе реальных кейсов, что позволяет персоналу лучше подготовиться к подобным событиям и избежать ошибок в будущем.

Требования к персоналу службы авиационной безопасности в аэропортах России

Персонал службы авиационной безопасности в аэропортах России должен соответствовать ряду требований, которые гарантируют высокий уровень безопасности авиационных операций и защиту пассажиров, экипажа и аэропортового комплекса от террористических угроз и иных нарушений. Эти требования регулируются рядом нормативных актов, включая Федеральный закон № 16-ФЗ "Об авиационной безопасности", а также различными постановлениями и приказами Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

-

Образование и квалификация

Персонал службы авиационной безопасности должен иметь высшее или среднее специальное образование. Важным аспектом является наличие профессиональных навыков и знаний в области обеспечения авиационной безопасности, охраны и защиты объектов транспортной инфраструктуры. Профильное образование может быть получено через учебные заведения, сертифицированные в области авиационной безопасности. -

Обучение и сертификация

Каждый сотрудник службы обязан пройти специальную подготовку, включающую как теоретическое, так и практическое обучение. Все курсы и тренинги проходят в учебных центрах, аккредитованных Росавиацией. По окончании обучения сотрудники получают соответствующие сертификаты и допускаются к выполнению своих обязанностей. Сертификация персонала должна обновляться регулярно, а квалификация должна соответствовать актуальным требованиям нормативных актов и технологических изменений в области авиационной безопасности. -

Психофизиологические требования

Сотрудники службы авиационной безопасности должны быть психически стабильными и физически здоровыми. Это включает проверку на отсутствие противопоказаний к выполнению служебных обязанностей, таких как наличие хронических заболеваний, нарушений психического здоровья или зависимостей. Регулярные медицинские осмотры, в том числе психиатрические, являются обязательными. К тому же, сотрудники должны обладать высокой стрессоустойчивостью, умением быстро принимать решения в экстренных ситуациях и правильно реагировать на угрозы. -

Безопасность и антитеррористическая подготовка

Сотрудники службы обязаны быть обучены методам противодействия терроризму, включая эвакуацию пассажиров, нейтрализацию угроз и действия при угрозах безопасности. Все члены службы авиационной безопасности проходят тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, что включает работу с различными системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения, проверки багажа и личности, а также взаимодействие с правоохранительными органами и другими службами. -

Знание нормативно-правовых актов и международных стандартов

Персонал обязан хорошо знать как российские, так и международные стандарты в области авиационной безопасности. Это включает в себя соблюдение положений Международной организации гражданской авиации (ICAO) и других международных соглашений. Специальные курсы и тренинги по юридическим аспектам авиационной безопасности, а также регулярное обновление знаний о законодательных изменениях являются неотъемлемой частью подготовки сотрудников. -

Практическое применение методов обеспечения безопасности

Персонал должен быть компетентен в применении практических методов обеспечения авиационной безопасности. Это включает работу с различными системами сканирования, металлодетекторами, а также осуществление проверок и досмотров, использование собак для поиска запрещенных предметов, а также контроль за безопасностью в зонах повышенной угрозы. -

Этика и профессиональное поведение

Сотрудники службы авиационной безопасности должны соблюдать строгие этические нормы, действовать в рамках правового поля и соблюдать конфиденциальность. К ним предъявляются требования по честности, неподкупности, способности к сотрудничеству и взаимодействию с другими органами и службами безопасности.

Взаимодействие авиаперевозчиков с органами ФСБ России в обеспечении безопасности

Взаимодействие авиаперевозчиков с органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) является неотъемлемой частью системы обеспечения авиационной безопасности. Эта деятельность включает в себя комплекс мероприятий, направленных на защиту воздушного пространства, предотвращение террористических актов, угрозы незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта и обеспечение безопасности пассажиров, экипажа и инфраструктуры.

Одним из основных элементов взаимодействия является координация действий в случае угрозы терроризма, включая hijacking (похищение самолета), угрозы применения оружия на борту и другие инциденты. Для этого авиаперевозчики обязаны соблюдать строгие требования, установленные Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) и другими регулирующими органами, которые активно взаимодействуют с ФСБ.

ФСБ, в свою очередь, играет ключевую роль в оперативном реагировании на инциденты, угрожающие безопасности воздушного движения, включая обнаружение и пресечение потенциальных террористических актов и иных незаконных действий, связанных с авиацией. Оперативное взаимодействие с авиационными властями включает мониторинг пассажирских списков, проверку информации о возможных угрозах и своевременное информирование авиаперевозчиков о рисках, связанных с конкретными рейсами.

Авиаперевозчики обязаны сотрудничать с ФСБ в рамках выполнения требований законодательства, включая проверку персонала (экипажа и наземного состава), контроль за соблюдением стандартов безопасности и реагирование на запросы спецслужб. В частности, это может включать проверку сотрудников на предмет их возможной причастности к террористической деятельности, а также контроль за соблюдением международных и национальных норм безопасности, таких как стандарты ICAO (Международной организации гражданской авиации).

Одним из ключевых аспектов взаимодействия является передача информации о потенциальных угрозах в реальном времени. Это осуществляется через интеграцию систем оповещения и обмена данными между авиаперевозчиками и ФСБ, что позволяет эффективно предотвращать террористические акты, связанные с авиацией. Также важным элементом является участие ФСБ в расследованиях инцидентов с участием воздушного транспорта, что позволяет своевременно выявить возможные связи с международными террористическими организациями и предупредить дальнейшие угрозы.

Важной частью этого взаимодействия является защита конфиденциальности и безопасности персональных данных пассажиров и членов экипажа, что требует соблюдения высоких стандартов защиты информации и реализации соответствующих технических решений.

Таким образом, сотрудничество между авиаперевозчиками и ФСБ России является ключевым элементом в системе национальной безопасности, направленной на минимизацию рисков, связанных с угрозами для авиационной безопасности. Это сотрудничество реализуется через комплексные меры по контролю, обмену информацией и оперативному реагированию на угрозы.

Проблемы сертификации авиаперевозчиков с точки зрения безопасности

Сертификация авиаперевозчиков является неотъемлемой частью системы авиационной безопасности, но она сталкивается с рядом проблем, которые могут снижать её эффективность и надежность. Одной из основных проблем является несоответствие стандартов и требований сертификации, особенно в странах с различными уровнями регулирования и техническими возможностями. Это приводит к ситуации, когда авиаперевозчики, соблюдая минимальные требования, могут эксплуатировать устаревшие или не полностью безопасные воздушные суда.

Ключевыми проблемами в процессе сертификации являются:

-

Неадекватная проверка состояния флота: Некоторые авиакомпании, несмотря на соответствие базовым сертификационным требованиям, могут эксплуатировать самолёты с техническими дефектами или устаревшими системами безопасности. Процедуры сертификации иногда не предусматривают достаточного контроля состояния флота и проверки его соответствия самым современным стандартам безопасности.

-

Несоответствие международным стандартам: В разных странах требования к сертификации могут сильно различаться. В результате, авиакомпании, получившие сертификацию в одной стране, могут не соответствовать требованиям другой, что создаёт риски при международных перевозках. Это особенно актуально для стран, где уровень авиационной безопасности и контроля недостаточно высокий.

-

Коррупционные риски: Процесс сертификации может быть подвержен коррупционным практикам, когда авиаперевозчики пытаются получить или продлить сертификацию через взятки или другие недобросовестные методы. Это снижает качество проверок и может привести к выходу на рынок небезопасных авиаперевозчиков.

-

Ограниченные ресурсы и высокие затраты на проверку: Некоторые страны, особенно развивающиеся, сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов и ресурсов для полноценных проверок безопасности авиаперевозчиков. Это ограничивает возможность своевременного обновления сертификационных данных и выявления скрытых нарушений.

-

Отсутствие динамического мониторинга после сертификации: Сертификация часто рассматривается как разовый процесс, и после её получения авиаперевозчик может не подвергаться должному контролю в течение длительного времени. Это ведёт к ситуации, когда нарушаются стандарты безопасности, и обновления, связанные с новыми технологиями или правилами, не внедряются вовремя.

-

Риски, связанные с автоматизацией и цифровыми технологиями: В последние годы возрастающая роль автоматизации и внедрения цифровых технологий в авиационной отрасли создаёт новые риски. Эти технологии требуют особого внимания в процессе сертификации, так как ошибки в программном обеспечении или недостаточная защита от кибератак могут поставить под угрозу безопасность полетов.

-

Неадекватные меры по подготовке персонала: Одним из факторов, влияющих на безопасность, является обучение и подготовка персонала авиаперевозчиков. Существуют случаи, когда сертификация не учитывает реальные условия эксплуатации, в том числе недостаточную подготовленность экипажей и технических специалистов к критическим ситуациям.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включая усиление международного сотрудничества, повышение прозрачности в процессе сертификации, а также улучшение механизмов мониторинга и контроля в процессе эксплуатации воздушных судов.

Сравнение методов предрейсового инструктажа персонала по авиационной безопасности

Предрейсовый инструктаж персонала по авиационной безопасности представляет собой важную составляющую системы обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Он проводится для подготовки работников к выполнению их обязанностей в соответствии с действующими стандартами и правилами авиационной безопасности. Существует несколько методов проведения инструктажа, каждый из которых имеет свои особенности и цели.

-

Личное устное инструктаж

Это наиболее традиционный и распространенный метод предрейсового инструктажа. В рамках этого подхода инструктаж проводится с каждым сотрудником индивидуально или в небольшой группе. Он включает в себя рассказ о специфике выполнения работы, акцент на критические моменты безопасности, а также разъяснение изменений в правилах и процедурах. Данный метод имеет высокий уровень персонализированного взаимодействия, что позволяет оперативно отвечать на вопросы работников и уточнять детали. Однако он требует значительных временных и ресурсных затрат, а также может не обеспечивать единобразие подходов при обучении большого количества сотрудников. -

Групповой инструктаж

Этот метод предполагает одновременное проведение инструктажа для нескольких сотрудников. Он эффективен, когда требуется донести одинаковую информацию всем членам экипажа или персонала, например, при изменении стандартов безопасности или введении новых процедур. Групповой инструктаж позволяет снизить затраты времени и ресурсов, но в то же время существует риск недостаточного внимания к индивидуальным особенностям работников. Такой подход также не всегда дает возможность подробно ответить на вопросы всех участников, что может привести к недопониманию или пропуску важной информации. -

Мультимедийный инструктаж

В последние годы активно внедряется использование мультимедийных технологий для проведения предрейсового инструктажа. Этот метод включает использование видеоуроков, презентаций, интерактивных тестов и других визуальных материалов, которые помогают эффективно донести информацию до персонала. Мультимедийный подход может быть особенно полезен при обучении больших групп сотрудников, а также для воспроизведения ситуаций, которые трудно продемонстрировать в реальной жизни, например, чрезвычайных происшествий. Однако его недостатками являются отсутствие персонализированного подхода и трудности в оценке понимания материала без обратной связи от работников. -

Симуляторный инструктаж

Данный метод используется преимущественно для подготовки пилотов, бортпроводников и технического персонала, где важна отработка действий в условиях приближенных к реальным. Симуляторы позволяют моделировать различные чрезвычайные ситуации, обучая персонал правильным действиям в случае угрозы безопасности. Этот метод дает возможность не только обучать сотрудников теоретически, но и на практике отрабатывать алгоритмы действий. Недостатком является высокая стоимость оборудования и необходимость регулярного обновления программного обеспечения. -

Инструктаж с использованием тренажеров

Подобно симуляционному, данный метод предполагает использование тренажеров для обучения работников действиям в различных ситуациях. В отличие от симуляторов, тренажеры более ограничены в функционале и не всегда могут в полной мере воспроизводить реальную ситуацию. Тем не менее, этот метод является более доступным и может быть использован для обучения технического персонала и обслуживающего персонала на местах. Его основные плюсы — практическая отработка конкретных действий и доступность для регулярного повторения. -

Инструктаж с использованием онлайн-курсов и дистанционного обучения

В последние годы значительно возросла популярность дистанционного обучения и онлайн-курсов, которые позволяют персоналу проходить инструктаж в удобное время и в комфортных условиях. Этот метод включает в себя использование онлайн-курсов, вебинаров, а также тестов и экзаменов. Онлайн-обучение дает возможность обучать сотрудников в любой точке мира, что особенно важно для крупных авиакомпаний с разветвленной сетью филиалов. Однако при этом возможна проблема с недостаточной вовлеченностью работников и отсутствием персонализированного подхода.

Все методы предрейсового инструктажа имеют свои плюсы и минусы. Важно учитывать, что идеальным решением является комбинированный подход, который использует элементы разных методов в зависимости от задач, состава и количества работников. Основной задачей каждого из этих методов остается обеспечение безопасности на всех этапах полета, начиная от подготовки экипажа и заканчивая обслуживанием пассажиров.

Сравнение средств обнаружения скрытых металлических предметов

Обнаружение скрытых металлических предметов представляет собой важную задачу в различных областях, таких как безопасность, археология, поиск мин, а также в промышленности и строительстве. Для этой цели применяются различные типы металлодетекторов и системы, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

-

Металлодетекторы с индукционным балансом (IB)

Металлодетекторы с индукционным балансом используют два катушки: одну для передачи и одну для приема сигнала. Они наиболее эффективны для обнаружения металлических объектов в сложных средах, таких как грунт с высоким уровнем минерализации. Эти детекторы хорошо справляются с обнаружением как крупных, так и мелких объектов, а также способны исключать фоновый шум, вызванный минералами в земле. Они идеально подходят для поисков на пляжах или в местах с высокой плотностью металла. -

Металлодетекторы с частотной модуляцией (VLF)

Металлодетекторы с частотной модуляцией используют два катушки, одна из которых генерирует переменный ток, а другая — детектирует изменения магнитного поля, создаваемые металлическими объектами. Эти устройства лучше всего работают в условиях с низкой минерализацией. Они обладают высокой чувствительностью к мелким металлическим предметам, но могут испытывать трудности при обнаружении крупных объектов на большой глубине. Такие металлодетекторы широко используются в поисках на открытых территориях, в археологии и для нахождения мелких металлических объектов в строительстве. -

Гармонические металлодетекторы

Этот тип детекторов используется в основном для поисков металлических предметов в условиях высокой электромагнитной помехи. Гармонические детекторы отличаются высокой стабильностью работы в сложных условиях, таких как высокая влажность или температурные колебания. Однако они могут быть менее чувствительны по сравнению с моделями с индукционным балансом или VLF. -

Георадары

Георадары являются более сложными и дорогими системами для обнаружения металлических объектов и структур под землей. Эти устройства используют радиоволны, которые отражаются от различных слоев земли и объектов. Георадары обладают высокой точностью и могут использоваться для выявления объектов на больших глубинах. Однако их эффективность снижается при наличии сложных геологических условий и высокой минерализации почвы. Эти системы широко применяются в строительстве для обнаружения скрытых коммуникаций, а также для археологических изысканий. -

Магнитометры

Магнитометры измеряют изменения в магнитном поле Земли, вызванные металлическими объектами. Они используются преимущественно для поиска крупных металлических объектов, таких как артиллерийские снаряды, старинные суда или взрывчатые устройства. В отличие от металлодетекторов, магнитометры могут обнаруживать объекты на значительных глубинах и в сложных геологических условиях, однако они менее чувствительны к мелким предметам. Такие устройства часто применяются в военной разведке, а также в археологических и геофизических исследованиях. -

Рентгеновские системы

Рентгеновские системы, в отличие от традиционных металлодетекторов, используются для визуализации объектов в трехмерном пространстве. Эти системы способны выявлять скрытые металлические предметы в различных материалах, таких как бетон, древесина или даже кожа. Они широко используются в аэропортах для проверки багажа, а также в промышленных приложениях, например, для контроля качества или поиска скрытых дефектов в материалах. Однако рентгеновские системы имеют ограничения по глубине обнаружения и требуют наличия соответствующего оборудования и защиты от радиации.

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и ограничения в зависимости от специфики задачи. Выбор средства обнаружения скрытых металлических предметов зависит от типа объектов, условий окружающей среды, требуемой глубины поиска и стоимости оборудования.

Смотрите также

Персонализация в дизайне для создания уникального пользовательского опыта

Урбанистическое планирование и проблемы водоснабжения и водоотведения

Учебный план по биомеханике травм опорно-двигательного аппарата

Методы предотвращения кризисных ситуаций в организации

Макияж для маленьких глаз: техники для визуального увеличения

Разработка сценариев и сюжетных линий для VR-игр и обучающих программ

Основные проблемы при создании новых лекарств с использованием генетической инженерии

Подходы к лечению бактериальных инфекций кожи

Сжимаемость жидкости и её влияние на гидродинамические расчёты

Реализация принципа индивидуализации в процессе воспитания дошкольников

Принципы картографии и их применение в географических исследованиях

Способы и особенности планирования полета БПЛА

Влияние биоэстетики на этические аспекты биотехнологий

Дефектологическая работа с детьми, имеющими синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ)

Роль акустических свойств материалов при разработке наушников и гарнитур

Современные подходы к лечению инфекционных гепатитов