Харьковский Национальный Университет

им.

кафедра «Физики нетрадиционных энерготехнологий и

экологии»

,

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной работы студентов

по курсу «Термодинамика энергетических систем»

Харьков – 2008

УДК 536.71:544.3

ББК 22.317+31.31я73

С60

Рекомендовано к печати Ученым советом

Института высоких технологий

Харьковского национального университета имени

(протокол № 10 от 06 июня 2007 г. )

Рецензенты:

– доктор физико-математических наук, профессор кафедры теплофизики и молекулярной физики Харьковского национального университета имени

– кандидат технических наук, доцент кафедры нетрадиционных энерготехнологий и экологии Харьковского национального университета имени

С60 | , Термодинамика энергетических систем Методические указания для самостоятельной работы студентов. – Х.: ХНУ имени ина, 2008. – 40 с. Ил. 13. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв. |

УДК 536.71:544.3

ББК 22.317+31.31я73

В учебном пособии изложен эксергетический метод как метод классической термодинамики, который позволяет получить важные для практики прогнозы на начальной стадии проектирования энергетических систем.

Пособие предназначено для студентов, специализирующихся в энергетических специальностях профессионального направления «Прикладная физика».

© Харьковский национальный университет имени , 2008

© , , 2008

© Макет обложки , 2008

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Циклы паросиловых установок

1.2. Повышение тепловой эффективности паросиловых установок на основе использования

регенеративного цикла

2. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРА ПО ОТБОРАМ ТУРБИНЫ

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПАРА В ПОДОГРЕВАТЕЛЕ

7. РАСХОД ПАРА И РАСХОД ТОПЛИВА В ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

8. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ КПД ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

9. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В ЭЛЕМЕНТАХ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

11. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

12. ЛИТЕРАТУРА

Приложение. ЗАДАНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ «Термодинамика энергетических систем»

ВВЕДЕНИЕ

Анализ необратимых циклов тепловых машин целесообразно проводить методом классической термодинамики, который позволяет получить важные для практики прогнозы на начальной стадии проектирования энергетических систем, или указать наиболее эффективные пути совершенствования существующего энергетического оборудования. Ценность анализа энергетической эффективности отдельных процессов, составляющих термодинамический цикл, состоит в возможности оценки локальной необратимости на термодинамическое совершенство цикла, реализуемого в энергетической установке. Эту информацию можно получить, используя эксергетический метод, основанный на оценке потерь работоспособности в отдельных процессах по отношению к значению эксергии до и после процесса. Такой подход позволяет акцентировать внимание исследователя на тех узлах энергетической установки, совершенствование которых обеспечит максимальное повышение эффективности цикла.

На основании результатов анализа представляется возможным определить энергетическую эффективность и составить представление о технико-экономических характеристиках, отражающих массогабаритные показатели теплообменных аппаратов, качество материалов, а также конструктивное исполнение отдельных узлов, входящих в состав энергетической установки.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Циклы паросиловых установок

|

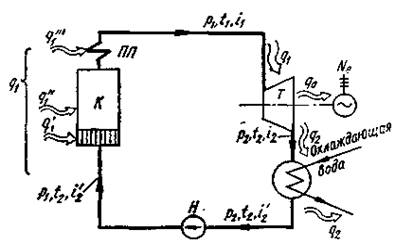

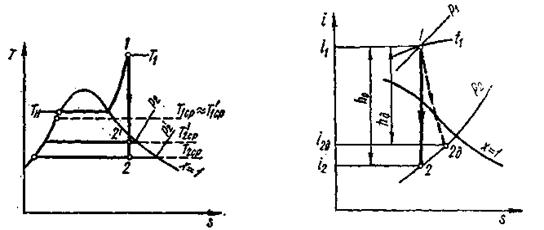

Преобразование энергии органического или ядерного топлива в механическую энергию осуществляется в паровых силовых установках (п. с.у.), которые являются базой современной энергетики. Основным циклом, использующим водяной пар в качестве рабочего тела, реализуемого в паросиловой установке, является цикл Ренкина. Принципиальная схема простейшей паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, показана на рис. 1, теоретический цикл – на рис. 2.

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема паросиловой установки

Начальное состояние рабочего тела в цикле характеризуется параметрами воды, соответствующими точке 3. Вода сжимается насосом Н (процесс 3 – 4) и подается в водяной экономайзер ВЭ при давлении ![]() (вследствие небольшого повышения температуры воды при ее сжатии точки 3 и 4 на

(вследствие небольшого повышения температуры воды при ее сжатии точки 3 и 4 на ![]() –

–![]() -диаграмме почти совпадают). Здесь за счет теплоты уходящих газов вода нагревается при постоянном давлении (процесс 4 – 5) до температуры кипения (насыщения)

-диаграмме почти совпадают). Здесь за счет теплоты уходящих газов вода нагревается при постоянном давлении (процесс 4 – 5) до температуры кипения (насыщения) ![]() (точка 5), затем в котле К происходит парообразование при

(точка 5), затем в котле К происходит парообразование при  (процесс 5 – 6). Полученный сухой насыщенный пар в пароперегревателе ПП перегревается при том же постоянном давлении р1, которое создается насосом,

(процесс 5 – 6). Полученный сухой насыщенный пар в пароперегревателе ПП перегревается при том же постоянном давлении р1, которое создается насосом,

|

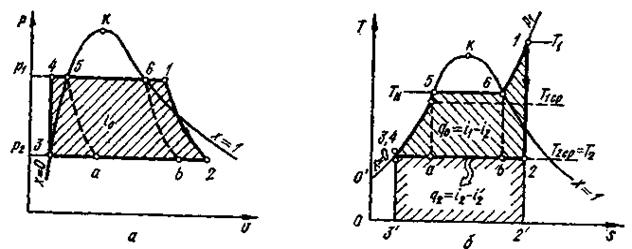

Рис. 2. Основной цикл паровой установки (цикл Ренкина):

а – в р – v-координатах; б – Т – s-координатах

до требуемой температуры ![]() (процесс 6 – 1). Перегретый пар с параметрами

(процесс 6 – 1). Перегретый пар с параметрами ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() по паропроводу поступает в паровую турбину Т, где происходит адиабатное расширение до давления

по паропроводу поступает в паровую турбину Т, где происходит адиабатное расширение до давления ![]() с совершением технической работы (процесс 1 – 2). После турбины пар с энтальпией

с совершением технической работы (процесс 1 – 2). После турбины пар с энтальпией ![]() поступает в конденсатор, который представляет собой трубчатый теплообменник. Наружная поверхность трубок конденсатора омывается паром, а внутри трубок непрерывно циркулирует охлаждающая вода.

поступает в конденсатор, который представляет собой трубчатый теплообменник. Наружная поверхность трубок конденсатора омывается паром, а внутри трубок непрерывно циркулирует охлаждающая вода.

В конденсаторе при помощи охлаждающей воды от пара отнимается теплота парообразования ![]() , и пар переходит при постоянных давлении

, и пар переходит при постоянных давлении ![]() и температуре

и температуре ![]() в жидкость с энтальпией

в жидкость с энтальпией ![]() (процесс конденсации 2 – 3). В дальнейшем цикл повторяется. Рассмотренный основной цикл паросиловой установки называется циклом Ренкина, или простым конденсационным циклом.

(процесс конденсации 2 – 3). В дальнейшем цикл повторяется. Рассмотренный основной цикл паросиловой установки называется циклом Ренкина, или простым конденсационным циклом.

Таким образом, в отличие от ДВС в паросиловой установке продукты сгорания топлива непосредственно не участвуют в цикле, а являются лишь источником теплоты. Рабочим телом служит пар какой-либо жидкости (главным образом воды).

Для паросиловых установок в заданном температурном интервале термодинамически наиболее выгодным циклом также мог бы быть цикл Карно. Однако его осуществление связано с большими трудностями. Цикл Карно относительно проще было бы осуществить в области влажного пара (цикл a56ba рис. 2). Это объясняется тем, что в области влажного пара изотермные процессы совпадают с изобарными и могут быть реально осуществлены в котле и конденсаторе. В этом цикле конденсация пара в изотермном процессе ![]() происходит неполностью, вследствие чего в последующем адиабатном процессе а – 5 сжимается не вода, как в цикле Ренкина, а влажный пар, имеющий относительно большой объем.

происходит неполностью, вследствие чего в последующем адиабатном процессе а – 5 сжимается не вода, как в цикле Ренкина, а влажный пар, имеющий относительно большой объем.

Сжатие пара связано с наличием специального компрессора и затратой относительно большой работы на сжатие (пл. ![]() ), что значительно снижает общую экономичность установки и практически обесценивает термодинамические выгоды цикла Карно. По этой причине цикл Карно не получил практического осуществления и сохраняет лишь теоретическое значение как эталонный цикл, имеющий в заданном интервале температур максимальный термический КПД.

), что значительно снижает общую экономичность установки и практически обесценивает термодинамические выгоды цикла Карно. По этой причине цикл Карно не получил практического осуществления и сохраняет лишь теоретическое значение как эталонный цикл, имеющий в заданном интервале температур максимальный термический КПД.

В рассмотренном выше цикле Ренкина осуществляется полная конденсация пара с последующим адиабатным сжатием 3 – 4 конденсата в насосе, что значительно уменьшает работу на адиабатное сжатие (пл.  ). Термический КПД цикла Ренкина может быть вычислен по общему выражению (1.185).

). Термический КПД цикла Ренкина может быть вычислен по общему выражению (1.185).

Теплота ![]() сообщается на участках 4 – 5 – 6 – 1 (см. рис. 2, б), при постоянном давлении

сообщается на участках 4 – 5 – 6 – 1 (см. рис. 2, б), при постоянном давлении ![]() ее можно определить из выражения:

ее можно определить из выражения:

![]() , (1)

, (1)

где ![]() – энтальпия пара, поступающего в турбину, измеряемая пл. 00'45612'0; – энтальпия поступающей в котел жидкости пл. 00'ЗЗ'О.

– энтальпия пара, поступающего в турбину, измеряемая пл. 00'45612'0; – энтальпия поступающей в котел жидкости пл. 00'ЗЗ'О.

Теплота, отдаваемая паром в конденсаторе охлаждающей воде при постоянном давлении ![]() на участке 2 – 3':

на участке 2 – 3':

![]() , (2)

, (2)

где ![]() – энтальпия пара, выходящего из турбины, измеряется пл. ОО'322'О.

– энтальпия пара, выходящего из турбины, измеряется пл. ОО'322'О.

Подставив значения ![]() и

и ![]() , получим:

, получим:

![]() . (3)

. (3)

Это выражение получено без учета работы, затрачиваемой на привод питательного насоса. При сравнительно высоких давлениях эту работу следует учитывать.

Легко видеть, что подведенная в цикле теплота ![]() будет измеряться пл. 45612'3'4, отведенная теплота

будет измеряться пл. 45612'3'4, отведенная теплота ![]() – пл. 22'3'32, а полезно использованная теплота

– пл. 22'3'32, а полезно использованная теплота ![]() – пл. 456124.

– пл. 456124.

|

Удобно определять КПД цикла паросиловой установки при помощи

Рис. 3. График обратимого адиабатного процесса расширения пара в турбине в i-s-координатах

Важной расчетной характеристикой является удельный расход пара ![]() , представляющий собой отношение часового расхода пара в идеальном двигателе

, представляющий собой отношение часового расхода пара в идеальном двигателе ![]() к выработанной электроэнергии N. Так как 1 кг пара совершает в теоретическом цикле

к выработанной электроэнергии N. Так как 1 кг пара совершает в теоретическом цикле ![]() кДж/кг полезной работы, а 1 кВт-ч – 3600 кДж, то из уравнения теплового баланса идеального двигателя

кДж/кг полезной работы, а 1 кВт-ч – 3600 кДж, то из уравнения теплового баланса идеального двигателя ![]() получаем выражение для теоретического расхода пара (в килограммах на киловатт/час):

получаем выражение для теоретического расхода пара (в килограммах на киловатт/час):

![]() . (4)

. (4)

Непосредственно из этого выражения невозможно выявить характер влияния параметров состояния пара на величину ![]() Ренк. Для этого воспользуемся понятием эквивалентного цикла Карно. С увеличением интервала средних температур цикла

Ренк. Для этого воспользуемся понятием эквивалентного цикла Карно. С увеличением интервала средних температур цикла ![]() и

и ![]() термический КПД любого цикла увеличивается.

термический КПД любого цикла увеличивается.

Повышение средней температуры ![]() в процессе подвода теплоты в цикле Ренкина можно осуществить двумя способами: повышением начального давления пара

в процессе подвода теплоты в цикле Ренкина можно осуществить двумя способами: повышением начального давления пара ![]() и повышением температуры перегрева

и повышением температуры перегрева ![]() .

.

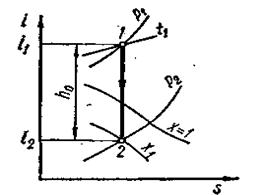

В первом случае (рис. 4) повышение ![]() обусловливается увеличением температуры парообразования от

обусловливается увеличением температуры парообразования от ![]() до

до ![]() . Так, увеличение начального давления от 2,0 до 10,0 МПа, для которых соответственно

. Так, увеличение начального давления от 2,0 до 10,0 МПа, для которых соответственно ![]() =212°С и

=212°С и ![]() =310°С при одной и той же температуре перегретого пара

=310°С при одной и той же температуре перегретого пара ![]() =500°С и одном и том же давлении в конденсаторе

=500°С и одном и том же давлении в конденсаторе ![]() = 0,004 МПа повышает,

= 0,004 МПа повышает, ![]() Ренк от 0,368 до 0,426, т. е. на 16,2%.

Ренк от 0,368 до 0,426, т. е. на 16,2%.

Неблагоприятным следствием повышения начального давления является увеличение степени влажности пара в конце расширения или уменьшение степени сухости пара (![]() ). Выделяющиеся в последних ступенях турбины капли влаги вызывают механический износ (эрозию) рабочих лопаток и снижают общий КПД турбины.

). Выделяющиеся в последних ступенях турбины капли влаги вызывают механический износ (эрозию) рабочих лопаток и снижают общий КПД турбины.

При повышении температуры перегретого пара (![]() ) также увеличивается средняя температура в процессе подвода теплоты (

) также увеличивается средняя температура в процессе подвода теплоты (![]() ) (рис. 5). Однако предел повышения температуры пара ограничивается жаропрочностью металла. Повышение температуры перегрева пара дает заметное снижение конечной влажности пара (

) (рис. 5). Однако предел повышения температуры пара ограничивается жаропрочностью металла. Повышение температуры перегрева пара дает заметное снижение конечной влажности пара (![]() ). В связи с этим наиболее благоприятные результаты

). В связи с этим наиболее благоприятные результаты

|

получаются при одновременном повышении давления

Рис. 4. Влияние начального давления пара на термический КПД цикла п. с. у. | Рис. 5. Влияние температуры перегретого пара на термический КПД цикла п. с. у. |

Так, если в 1920 г. в паротурбинных установках применялся пар с р1 = 2 МПа, ![]() = 300°С; в 1930–1940 гг.

= 300°С; в 1930–1940 гг. ![]() = 3,0...6,0 МПа,

= 3,0...6,0 МПа, ![]() = 450...500°С, то в настоящее время

= 450...500°С, то в настоящее время ![]() = 24...30 МПа,

= 24...30 МПа,

t1 = 550...650°С. Развитие современных паросиловых установок электрических станций происходит в направлении повышения начальных параметров водяного пара.

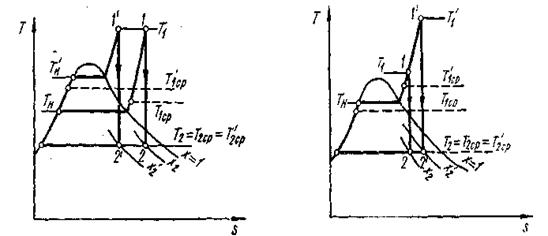

Снижение средней температуры ![]() в процессе отвода теплоты (рис. 6) лимитируется температурой окружающей среды, которая практически является низшим (холодным) источником в теплосиловых установках. Если исходить из температурных условий окружающей среды (воздух, вода рек и озер), то низшая температура в цикле может быть 20 ¸ 30°С, что соответствует для водяного пара конечному давлению

в процессе отвода теплоты (рис. 6) лимитируется температурой окружающей среды, которая практически является низшим (холодным) источником в теплосиловых установках. Если исходить из температурных условий окружающей среды (воздух, вода рек и озер), то низшая температура в цикле может быть 20 ¸ 30°С, что соответствует для водяного пара конечному давлению ![]() = 0,0024...0,0043 МПа.

= 0,0024...0,0043 МПа.

Следовательно, работа паросиловой установки связана с поддержанием в конденсаторе паровой турбины относительно глубокого вакуума (порядка 97...95%). С ухудшением вакуума (повышается ![]() ), как это видно из рис. 6, термический КПД цикла уменьшается

), как это видно из рис. 6, термический КПД цикла уменьшается ![]() .

.

Таким образом, для увеличения термического КПД цикла Ренкина необходимо повышать начальные параметры пара ![]() ,

, ![]() и снижать конечное давление пара

и снижать конечное давление пара ![]() . Так как нет возможности увеличивать

. Так как нет возможности увеличивать ![]() за счет уменьшения

за счет уменьшения ![]() , то практически этой цели можно достигнуть только за счет увеличения

, то практически этой цели можно достигнуть только за счет увеличения ![]() и

и ![]() . Оптимальные параметры цикла выбираются на основании технико-экономических расчетов.

. Оптимальные параметры цикла выбираются на основании технико-экономических расчетов.

|

В отличие от теоретического цикла паросиловой установки, который состоит из обратимых процессов, действительные циклы протекают необратимо. Так, расширение пара в турбине происходит при наличии потерь, связанных главным образом с трением пара о стенки и с другими гидродинамическими явлениями, на преодоление которых затрачивается часть работы расширения. Работа трения превращается в теплоту, повышает энтальпию пара в конечном состоянии от

Рис. 6. Влияние конечного давления пара на термический КПД цикла п. с. у. | Рис. 7. График необратимого адиабатного давления пара в турбине в i – s-координатах |

Очевидно, полезная работа в действительном двигателе (так называемая внутренняя, или индикаторная, работа) ![]() будет меньше работы в идеальном

будет меньше работы в идеальном  .

.

Тогда, согласно (3), относительный внутренний КПД паровой турбины:

![]() . (5)

. (5)

Для современных турбин ![]() =0,80…0,90.

=0,80…0,90.

Как было показано выше, отношение полезно использованной теплоты в реальном двигателе ![]() к теплоте, затраченной в цикле, называется абсолютным внутренним КПД

к теплоте, затраченной в цикле, называется абсолютным внутренним КПД ![]() , который, согласно (1), для цикла Ренкина:

, который, согласно (1), для цикла Ренкина:

(6)

(6)

или, согласно (5):

![]() . (7)

. (7)

Если учесть, что для параметров пара ![]() = 17,0 МПа,

= 17,0 МПа, ![]() = 550°С,

= 550°С, ![]() = 0,004 МПа, которые сейчас широко используются на тепловых электрических станциях,

= 0,004 МПа, которые сейчас широко используются на тепловых электрических станциях, ![]() = 0,46 и, считая

= 0,46 и, считая ![]() = 0,85,

= 0,85, ![]() = 0,46 • 0,85 = 0,39, т. е. только 39% теплоты, подводимой в цикле, превращается в полезную работу.

= 0,46 • 0,85 = 0,39, т. е. только 39% теплоты, подводимой в цикле, превращается в полезную работу.

1.2. Повышение тепловой эффективности паросиловых установок на основе использования регенеративного цикла

Несмотря на то, что в настоящее время осуществляется массовое освоение высоких и сверхвысоких параметров пара (![]() = 23...30 МПа;

= 23...30 МПа; ![]() = 570...600°С) и глубокого вакуума в конденсаторе (97%, или р2 = 0,003 МПа), термический КПД цикла Ренкина не превышает 50%. В реальных установках доля полезно использованной теплоты еще меньше из-за потерь, связанных с внутренней необратимостью процессов. В связи с этим были предложены другие способы повышения тепловой эффективности паросиловых установок. В частности, использование предварительного подогрева питательной воды за счет отработавшего пара (регенеративный цикл). Рассмотрим этот цикл.

= 570...600°С) и глубокого вакуума в конденсаторе (97%, или р2 = 0,003 МПа), термический КПД цикла Ренкина не превышает 50%. В реальных установках доля полезно использованной теплоты еще меньше из-за потерь, связанных с внутренней необратимостью процессов. В связи с этим были предложены другие способы повышения тепловой эффективности паросиловых установок. В частности, использование предварительного подогрева питательной воды за счет отработавшего пара (регенеративный цикл). Рассмотрим этот цикл.

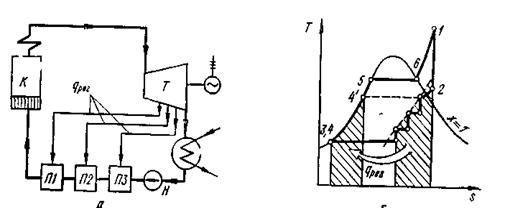

Особенность этого цикла состоит в том, что конденсат, имеющий после конденсатора температуру 28...30°С, прежде чем поступить в котел подогревается в специальных теплообменниках П1–ПЗ (рис. 8, а) паром, отбираемым из промежуточных ступеней турбины. Осуществляя ступенчатый подогрев воды за счет ступенчатого отбора теплоты пара в процессе его расширения, можно реализовать идею регенеративного цикла Карно, как это показано на рис. 8, б для участка цикла в области насыщенного пара.

Рис. 8. Схема п. с. у. (а) и изображение регенеративного цикла (б)

Увеличивая число отборов до бесконечности (предельно регенеративный цикл), можно процесс расширения приблизить до пунктирной кривой, которая будет эквидистантой кривой процесса подогрева 4 – 4'. Однако технически это реализовать невозможно и практически экономически оправдывается применение пяти – восьми ступеней подогрева. Цикл п. с.у. с регенерацией, строго говоря, нельзя изобразить на T-s-диаграмме, поскольку она строится для постоянного (1 кг) количества вещества, тогда как в цикле с регенерацией количество пара различно по длине турбины. Поэтому цикл, показанный на рис. 8, б, является несколько условным.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |