Биоразнообразие в экосистемах определяется множеством взаимосвязанных факторов, которые влияют на количество и разнообразие видов, а также на их генетическое и функциональное разнообразие. Ключевыми факторами являются:

-

Климатические условия — температура, влажность, осадки и сезонные колебания создают разнообразные условия среды, позволяющие существовать различным видам. Тропические регионы с теплым и влажным климатом характеризуются более высоким биоразнообразием.

-

Рельеф и геологические особенности — разнообразие ландшафтов (горы, равнины, водоемы) создает многочисленные экологические ниши и микроклиматы, что способствует развитию различных видов.

-

Наличие и разнообразие ресурсов — доступность пищи, воды, убежищ и других ресурсов поддерживает разнообразие организмов. Чем выше разнообразие ресурсов, тем больше видов может быть поддержано.

-

Взаимодействия между организмами — конкуренция, хищничество, симбиоз и мутуализм способствуют формированию сложных экологических сетей и устойчивости экосистем, поддерживая разнообразие видов.

-

Генетическая изменчивость — высокий уровень генетического разнообразия внутри видов увеличивает адаптивный потенциал популяций, способствуя выживанию и эволюции в меняющихся условиях.

-

Исторические и эволюционные процессы — миграция, видообразование, вымирание и адаптация влияют на распределение и разнообразие видов в экосистемах.

-

Человеческое воздействие — при правильном управлении (создание заповедников, восстановление среды обитания) может поддерживать или увеличивать биоразнообразие; однако разрушение среды, загрязнение и инвазивные виды снижают его.

-

Пространственная гетерогенность — разнообразие среды на мелких масштабах (например, наличие разных типов почв, микроклиматы) способствует сосуществованию большего числа видов за счет уменьшения прямой конкуренции.

-

Динамика экосистемы — природные возмущения (пожары, наводнения, ураганы) создают циклы обновления среды и стимулируют процессы сукцессии, что поддерживает смену и разнообразие видов.

Экологические угрозы при изменении ландшафтных характеристик

Изменение ландшафтных характеристик оказывает существенное воздействие на экосистемы, создавая ряд экологических угроз. Основные из них включают:

-

Утрата и фрагментация местообитаний

Разрушение природных местообитаний и их разрыв на мелкие изолированные участки приводит к снижению биоразнообразия, ухудшению условий для миграции и размножения видов, а также снижению устойчивости экосистем. -

Изменение водного режима и гидрологии

Ландшафтные изменения, связанные с осушением болот, перекройкой русел рек или изменением площади водоемов, приводят к нарушению водного баланса, деградации водных экосистем и ухудшению качества воды. -

Деградация почвенного покрова

Трансформация ландшафта способствует эрозии почв, снижению плодородия, изменению микробиологического состава почв, что отрицательно сказывается на продуктивности экосистем и их восстановлении. -

Нарушение потоков энергии и веществ

Изменение структуры ландшафта влияет на циклы веществ, например, углерода, азота и фосфора, что ведет к снижению биогеохимической устойчивости и функциональной деградации экосистем. -

Рост инвазивных видов

Ландшафтные преобразования часто создают благоприятные условия для внедрения и распространения инвазивных видов, которые вытесняют местную флору и фауну, изменяя экосистемные процессы. -

Ухудшение микроклимата

Изменение растительного покрова и рельефа приводит к локальным изменениям температуры, влажности и ветровых режимов, что сказывается на жизнедеятельности организмов и их адаптационных возможностях. -

Нарушение экосистемных услуг

Утрата ландшафтного разнообразия приводит к снижению качества и количества экосистемных услуг, таких как очистка воздуха и воды, опыление, защита от эрозии и регулирование климата.

Таким образом, изменение ландшафтных характеристик является одной из ключевых причин экологической деградации, требующей комплексного мониторинга и интегрированных мер управления природными ресурсами.

Изменение экосистем в условиях изменения климата

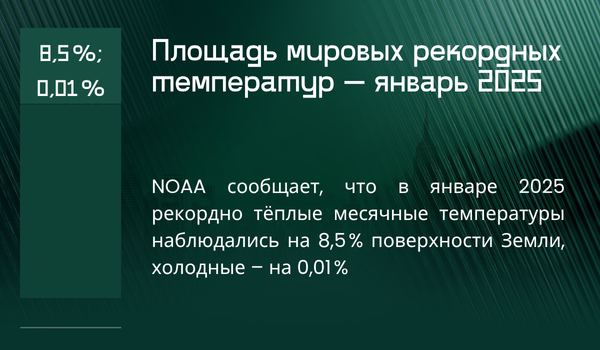

Изменение климата оказывает глубокое влияние на экосистемы, влияя на их структуру, функционирование и биоразнообразие. Основными механизмами воздействия являются повышение температуры, изменение осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Эти факторы приводят к ряду изменений на уровне отдельных видов, экосистем и биомов в целом.

-

Изменение температурных режимов: Повышение глобальных температур влияет на распределение видов. Многие виды, адаптированные к определенному температурному режиму, могут испытывать трудности в выживании при повышении температуры. Например, организмы, обитающие в холодных регионах, таких как арктические или альпийские экосистемы, могут быть вынуждены перемещаться на более высокие высоты или северные широты, где условия более подходящие. В то же время, в теплых регионах, повышение температуры способствует распространению некоторых инвазивных видов, что может нарушить существующие экосистемные связи.

-

Изменение осадков и водных ресурсов: Изменения в цикле осадков приводят к нарушению водного баланса экосистем. Засухи, связанные с климатическими изменениями, уменьшают количество доступной воды для растений и животных, что может привести к деградации экосистем, снижению продуктивности и ухудшению качества водных экосистем. В то же время, увеличение частоты интенсивных дождей и паводков может вызвать эрозию почвы, потерю биоразнообразия и изменение условий для роста растений.

-

Кислотность океанов: Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению его растворения в океанах, что в свою очередь снижает pH воды (кислотность океанов). Это воздействие оказывает негативное влияние на коралловые рифы и другие морские экосистемы, такие как моллюски и некоторые виды рыбы, для которых кальциевые оболочки становятся менее прочными. Разрушение коралловых рифов может привести к потере важных экосистемных услуг, таких как защита от штормов и создание среды обитания для множества морских видов.

-

Экстремальные погодные явления: Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, торнадо и лесные пожары, имеет разрушительное воздействие на экосистемы. Например, лесные пожары могут уничтожать целые экосистемы, сжигая растительность и уничтожая местообитания для множества видов. В случае ураганов или наводнений, огромные массы воды могут перемещать землю, разрушать местообитания и приводить к утрате биоразнообразия.

-

Глобальные изменения экосистемных процессов: Повышение температуры и изменение влажности влияют на такие экосистемные процессы, как фотосинтез, дыхание и азотный круговорот. Например, повышение температуры может ускорить метаболизм у многих организмов, но при этом нарушить баланс углеродного цикла, что усилит парниковый эффект. В некоторых экосистемах, таких как тундра, распадающиеся органические вещества начинают выделять дополнительные количества углекислого газа и метана, что также способствует усилению изменения климата.

-

Адаптация видов и экосистем: В ответ на изменение климата некоторые виды могут мигрировать, изменяя свой ареал обитания. Другие виды могут адаптироваться к новым условиям, изменяя свои физиологические характеристики или поведение. Однако некоторые экосистемы и виды не могут адаптироваться достаточно быстро или не имеют возможности для миграции, что может привести к их исчезновению. Потеря биоразнообразия также угрожает устойчивости экосистем, так как разнообразие видов играет важную роль в поддержании экологических процессов.

-

Социальные и экономические последствия: Изменения в экосистемах также влияют на человека. Снижение продуктивности сельского хозяйства, деградация рыболовных угодий и утрата экосистемных услуг, таких как фильтрация воды и углеродное секвестирование, могут привести к экономическим потерям. Нарушения экосистемной стабильности могут также повлиять на здоровье человека, увеличивая риск заболеваний, передающихся через воду или животных, а также обостряя проблемы с продовольственной безопасностью.

Таким образом, изменения климата оказывают многогранное воздействие на экосистемы, изменяя их структуру, функции и биоразнообразие. Эти изменения могут как разрушать существующие экосистемы, так и способствовать адаптации некоторых видов, что в свою очередь влияет на устойчивость экосистем и их способность выполнять важнейшие экологические функции.

Геоэкология и анализ влияния глобальных климатических изменений на местные экосистемы

Геоэкология исследует влияние глобальных климатических изменений на местные экосистемы через многогранный подход, который включает мониторинг, моделирование, оценку воздействия и разработку адаптационных стратегий. Основным инструментом геоэкологии является анализ взаимосвязей между климатическими изменениями и биогеографическими процессами на локальном уровне, что позволяет понять, как глобальные изменения климата влияют на природные системы и их компоненты.

Одним из первых шагов в анализе является изучение изменений климата, таких как повышение температуры, изменение осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений (например, засухи, наводнения и ураганы). Эти факторы влияют на местные экосистемы через изменения гидрологического цикла, распределение видов, а также процессы почвообразования и плодородия. Изменение температурных режимов и более экстремальные погодные условия могут нарушить баланс экосистем, например, изменив сроки цветения растений, миграционные маршруты животных или циклы размножения.

Геоэкология применяет методы дистанционного зондирования для мониторинга изменений в растительности, почвах и водоемах, а также использует географические информационные системы (ГИС) для пространственного анализа воздействия климата. Это позволяет выявить зоны, которые подвержены наиболее сильному воздействию климатических изменений. Важным аспектом является оценка уязвимости экосистем, которая учитывает способность этих систем адаптироваться к новым условиям. Например, в районах, где уже наблюдаются изменения в экосистемах (покрытие ледниками, сухие или заболоченные территории), геоэкологические исследования позволяют прогнозировать дальнейшие изменения и предложить меры по минимизации последствий.

Кроме того, геоэкология изучает взаимодействие антропогенных факторов и климатических изменений, например, влияние урбанизации, сельского хозяйства, лесозаготовок и других хозяйственных деятельностей на экосистемы. Это взаимодействие часто приводит к ухудшению способности экосистем адаптироваться к изменениям климата, что влечет за собой потерю биоразнообразия и деградацию земель.

Геоэкологические исследования также включают использование моделей экосистемных процессов для прогнозирования будущих изменений. Эти модели могут охватывать широкий спектр факторов, таких как изменение температуры, кислотности почвы, уровня воды и другие параметры, которые влияют на структуру и функционирование экосистем. Результаты моделирования помогают ученым и политикам разрабатывать стратегии адаптации, которые могут снизить негативные последствия для экосистем и человека.

Кроме того, важной составляющей является оценка экологических последствий для людей, особенно в контексте устойчивости местных сообществ и ресурсов. Влияние климатических изменений на экосистемы непосредственно затрагивает сельское хозяйство, водоснабжение, а также здравоохранение, что требует интеграции экологических и социально-экономических факторов в процесс принятия решений.

Таким образом, геоэкология представляет собой комплексную дисциплину, которая изучает не только физические и биологические аспекты воздействия климатических изменений, но и социально-экономические последствия, создавая основу для устойчивого развития и защиты экосистем в условиях глобальных изменений климата.

Роль биотических и абиотических факторов в геоэкологии

Биотические и абиотические факторы являются основными компонентами экосистем, оказывающими значительное влияние на геоэкологические процессы. Эти факторы взаимосвязаны и совместно определяют структуру, функционирование и развитие природных ландшафтов.

Биотические факторы охватывают влияние живых организмов на окружающую среду. К таким факторам относятся растения, животные, микроорганизмы, а также их взаимодействие друг с другом. Биотические факторы могут изменять физические и химические условия среды, например, через фотосинтез, разложение органического вещества, цикл азота, углерода и других элементов. Влияние биоты на геоэкологию выражается в процессах формирования почвы, стабильности экосистем, регулировании водного и энергетического баланса. Растительность, в частности, оказывает влияние на эрозию почвы, регуляцию водных потоков, а также на формирование микроклимата в различных ландшафтах.

Абиотические факторы включают все небиологические компоненты окружающей среды, такие как климатические условия (температура, осадки, солнечная радиация), геологические и геоморфологические характеристики (тип почвы, рельеф, минералогический состав), а также водные ресурсы (речные системы, озера, подземные воды). Эти факторы определяют основные условия для существования жизни, влияя на виды и их распределение, а также на устойчивость экосистем к внешним изменениям. Например, температурные колебания и водные ресурсы влияют на распределение видов растений и животных, определяя их приспособленность к определенным условиям. Геоморфология и геология, в свою очередь, влияют на формирование ландшафтов, их динамику и устойчивость к естественным катастрофам.

Взаимодействие биотических и абиотических факторов в геоэкологии проявляется в том, что изменения одного из них могут вызывать адаптации или миграцию живых организмов, что в свою очередь, может привести к изменению абиотических условий. Например, изменение климата (абиотический фактор) может изменить ареалы распространения растительности (биотический фактор), что, в свою очередь, влияет на эрозию почвы и водный цикл.

Таким образом, биотические и абиотические факторы находятся в постоянной взаимосвязи и играют ключевую роль в определении динамики и устойчивости геоэкосистем, формируя ландшафтные и экологические процессы.

Влияние пожаров на структуру и функции лесных экосистем с точки зрения геоэкологии

Пожары играют важную роль в динамике лесных экосистем, оказывая как разрушительное, так и восстановительное воздействие на их структуру и функции. С геоэкологической точки зрения пожары — это процесс, который активно взаимодействует с различными компонентами природной среды, включая биотические и абиотические элементы.

-

Воздействие на биотическую структуру экосистемы

Пожары значительно изменяют состав флоры и фауны лесных экосистем. В результате интенсивных возгораний может быть уничтожено большое количество древесной растительности, что ведет к изменению видового состава леса. Некоторые виды растений, адаптированные к огню (например, сосна, эвкалипт, чередование определённых видов трав), могут восстанавливаться быстрее, в то время как другие, менее устойчивые к огню, могут исчезнуть или значительно сократить свою численность. Такие изменения влияют на животный мир, поскольку изменяется доступность пищи и укрытий для животных. Пожары часто способствуют миграции видов в новые экосистемы, что может менять общую картину биологического разнообразия.

-

Воздействие на абиотическую среду

В геоэкологическом контексте пожар оказывает сильное влияние на абиотические элементы экосистемы, такие как почва, водный режим и климатические условия. Пожар изменяет физико-химические свойства почвы, вызывая деградацию её структуры. Высокие температуры могут привести к сплошной потере органического вещества, нарушая естественные процессы восстановления почвы. Потеря органики снижает её плодородие, что затрудняет восстановление растительности. Кроме того, повышение температуры и снижение влажности при огне существенно изменяют гидрологический режим, поскольку огонь может повлиять на водоудерживающую способность почвы, повышая её восприимчивость к эрозии.

-

Роль в углеродном цикле

Пожары являются значимым фактором в углеродном цикле лесных экосистем. Во время горения происходит выброс углекислого газа (CO2) и других парниковых газов, что способствует изменению климата на региональном и глобальном уровнях. Однако лесные пожары также играют роль в углеродном секвестировании, поскольку восстановленные леса могут поглощать углерод из атмосферы. Важно учитывать, что последствия пожаров для углеродного баланса зависят от типа экосистемы и интенсивности возгораний.

-

Реструктуризация экосистемных процессов

После пожара экосистема начинает восстанавливаться, что связано с процессами реколонизации, сукцессии и восстановления. В краткосрочной перспективе экосистема теряет часть функциональности, так как нарушаются процессы фотосинтеза и циклы питательных веществ. Однако с течением времени, особенно при умеренной интенсивности пожаров, экосистема восстанавливает свою функциональную роль. Пожары могут стимулировать рост определенных видов растений, усиливая биоразнообразие и улучшая почвенные условия.

-

Геоэкологическая роль огня в экосистемах

Геоэкологически важно понимать, что пожар является естественным компонентом лесных экосистем. Многие экосистемы, такие как сосновые леса, тайга и саванны, эволюционировали в условиях регулярных пожаров, что позволило адаптированным к огню видам поддерживать свое существование. В таких экосистемах лесные пожары играют роль в регулировании численности растительности и животных, предотвращая избыточное накопление растительных остатков, что способствует поддержанию экологического равновесия.

Влияние пожаров на лесные экосистемы с геоэкологической точки зрения следует рассматривать в контексте их временной и пространственной изменчивости. Ожидается, что с изменениями климата частота и интенсивность пожаров будут возрастать, что окажет дополнительное давление на экосистемы и их способность к восстановлению.

Особенности геоэкологической оценки загрязнения морей и океанов

Геоэкологическая оценка загрязнения морей и океанов представляет собой комплексный анализ воздействия антропогенных и естественных факторов на экосистемы морской среды с учетом пространственных и временных особенностей распространения загрязнителей. Ключевыми аспектами данной оценки являются:

-

Пространственная неоднородность распределения загрязнений. Загрязнители в морских экосистемах распределяются неравномерно вследствие гидрологических процессов (течения, волны, термохалинные конвекции), а также геоморфологических особенностей дна и береговой линии. Поэтому геоэкологическая оценка требует детального картографирования зон загрязнения с использованием геоинформационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования.

-

Многофакторность загрязнений. В морях и океанах сосредоточены разнообразные загрязнители – химические (нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды), биологические (патогенные микроорганизмы), физические (пластиковый мусор, нефтяные пленки). Геоэкологическая оценка должна учитывать комплексное влияние этих факторов и их взаимодействие в морской среде.

-

Вертикальная стратификация. Загрязнения распределяются по вертикали водной толщи с учетом процессов седиментации, биологического накопления и перераспределения веществ. Это требует оценки не только поверхностных вод, но и донных отложений, а также биоты различных гидрологических слоев.

-

Динамичность экосистем и изменений. Морская среда подвержена сезонным, суточным и долгосрочным изменениям, влияющим на концентрации и миграцию загрязнителей. Геоэкологическая оценка должна включать мониторинг во времени и моделирование динамики загрязнений.

-

Влияние геологических факторов. Литологические особенности подводного рельефа, геохимия донных отложений и тектоническая активность влияют на процессы миграции и трансформации загрязнителей. Оценка требует интеграции геологических данных с экологическими показателями.

-

Биологическая чувствительность и биоаккумуляция. Различные морские организмы имеют различную чувствительность к загрязнению, а также способность накапливать токсичные вещества. Геоэкологическая оценка учитывает трофические цепи и потенциальные риски для биоразнообразия и рыбного хозяйства.

-

Социально-экономический контекст. Загрязнение морей и океанов оказывает влияние на прибрежные населенные пункты, рыболовство, туризм и морскую транспортировку. Геоэкологическая оценка часто включает анализ антропогенных нагрузок и сценариев развития для принятия управленческих решений.

-

Использование многомерных моделей и интеграция данных. Для точной оценки применяются геоэкологические модели, объединяющие гидродинамические, химические и биологические параметры, а также пространственные базы данных, что позволяет прогнозировать распространение загрязнений и оценивать эффективность природоохранных мероприятий.

Таким образом, геоэкологическая оценка загрязнения морей и океанов — это междисциплинарный процесс, основанный на комплексном анализе природных и антропогенных факторов с применением современных геоинформационных и мониторинговых технологий, что позволяет выявлять зоны экологического риска и разрабатывать стратегические меры по охране морской среды.

Экофизиологический подход в геоэкологии

Экофизиологический подход в геоэкологии представляет собой метод изучения взаимосвязей между экосистемами и физическими условиями среды с акцентом на физиологические характеристики организмов, их адаптационные реакции и механизмы взаимодействия с природной средой. В рамках этого подхода основное внимание уделяется исследованию того, как физиологические процессы растений, животных и микроорганизмов влияют на их распределение, устойчивость и функциональные возможности в контексте изменения экосистемных факторов.

Суть экофизиологического подхода заключается в анализе того, как физиологические характеристики организмов и их адаптации к изменяющимся условиям среды влияют на функционирование экосистем в целом. Важным аспектом является понимание того, как климатические изменения, загрязнение, изменение состава почвы и другие антропогенные факторы влияют на биологическую продуктивность, восстановление экосистем и их способность поддерживать экологический баланс.

Экофизиологический подход позволяет не только изучать текущие экологические процессы, но и прогнозировать возможные последствия изменений в экосистемах. Он объединяет знания о физиологии организмов с данными о состоянии среды, что дает более полное представление о механизмах экологической динамики.

В геоэкологии этот подход широко применяется для оценки воздействия климатических изменений на экосистемы, анализа устойчивости растений к засухам и другим стрессовым факторам, а также для понимания биогеохимических процессов, таких как углеродный и азотный циклы, которые определяют функционирование экосистем.

Экологическая устойчивость в геоэкологии

Экологическая устойчивость — это способность экосистемы сохранять свою структуру, функции и динамику в ответ на внешние и внутренние воздействия, а также восстанавливать утраченные характеристики в процессе изменений. В геоэкологии экологическая устойчивость определяется как комплексное свойство природных и природно-антропогенных систем, заключающееся в их способности выдерживать и адаптироваться к воздействию природных и антропогенных факторов, сохраняя при этом устойчивость и способность к самовосстановлению.

В контексте геоэкологии, устойчивость экосистем оценивается на нескольких уровнях:

-

Ресурсная устойчивость — способность природных ресурсов (например, почв, водных ресурсов, флоры и фауны) восстанавливаться и поддерживать свою продуктивность.

-

Экологическая динамика — способность экосистем реагировать на изменения, такие как колебания климата, изменение состава биоты или антропогенные воздействия, с минимальными последствиями для их функционирования.

-

Стабильность геосистем — способность геосистем сохранять свою функциональность, обеспечивая устойчивость и долговечность всех природных компонентов, включая ландшафты, почвы, водоемы и флору.

Экологическая устойчивость в геоэкологии зависит от многих факторов, таких как биологическое разнообразие, взаимодействие компонентов экосистемы, физико-географические условия и степень антропогенного воздействия. Важно отметить, что в геоэкологии устойчивость экосистем не рассматривается как статичное состояние, а как динамичный процесс, в котором экосистема адаптируется к изменениям внешней среды, что позволяет ей сохранять свои функции на долгосрочной основе.

Оценка устойчивости экосистем в геоэкологии часто связана с анализом их способности к восстановлению после воздействия. Это включает в себя не только биологические, но и географические и геологические аспекты, такие как способность почв к регенерации или устойчивость водных систем к загрязнению.

Устойчивость экосистем в геоэкологии определяется через ряд индикаторов, таких как биологическое разнообразие, плодородие почв, качество воды и прочие факторы, которые влияют на функционирование природных систем. Современные методы мониторинга и моделирования помогают оценить, насколько экосистема способна восстанавливаться после воздействия тех или иных изменений.

Сравнение влияния загрязнения почв и водоемов на биоразнообразие и устойчивость экосистем

Загрязнение почв и водоемов оказывает серьезное воздействие на биоразнообразие и устойчивость экосистем, но механизмы воздействия, а также степень разрушения экосистем различаются в зависимости от среды.

Загрязнение почв приводит к накоплению токсичных веществ, таких как heavy metals, пестициды, удобрения, а также органические загрязнители. Эти вещества изменяют химический состав почвы, нарушая процессы метаболизма растений, снижая доступность необходимых питательных веществ и воды. Почвы, насыщенные токсинами, становятся непригодными для роста большинства растений, что снижает биологическое разнообразие. Например, высокая концентрация нитратов и фосфатов может привести к эвтрофикации, что в свою очередь снижает плодородие почвы. Вредное воздействие на микробиоту почвы также угрожает экосистемам, так как многие виды микроорганизмов являются основой для круговорота веществ и разложения органических материалов. В конечном итоге это ведет к потере функциональных экосистемных услуг, таких как фильтрация воды, стабилизация углеродного обмена и поддержание качества почвы.

Загрязнение водоемов, с другой стороны, оказывает разрушительное влияние на водные экосистемы. Загрязняющие вещества, такие как химические соединения, пластик, тяжелые металлы, нефть, а также избыточное количество органических веществ, оказывают влияние на воду и на жизнь в водоемах. Снижение концентрации кислорода в воде вследствие разложения органических веществ и эвтрофикации приводит к гипоксии, что может стать смертельным для многих водных организмов, включая рыбы и беспозвоночных. Загрязнение водоемов также способствует снижению разнообразия фитопланктона, что приводит к нарушению пищевых цепочек и общей утрате биоразнообразия. Загрязненные воды могут стать токсичными для многих видов, включая акватические растения, водных животных и птиц, что нарушает баланс экосистем и препятствует нормальной их функции.

Сравнение воздействия на биоразнообразие и устойчивость экосистем. Почвы и водоемы являются взаимосвязанными компонентами природных экосистем, и их загрязнение не всегда действует изолированно. Загрязнение почвы может стать источником загрязнения водоемов, через вымывание химических веществ и токсичных соединений в воду. В то же время ухудшение качества водоемов может напрямую повлиять на здоровье почвы, ведь в загрязненных водах может снижаться эффективность дренажных и фильтрационных процессов. В обеих случаях загрязнение существенно снижает устойчивость экосистем, уменьшает их способность восстанавливать баланс и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Таким образом, как загрязнение почвы, так и загрязнение водоемов оказывает глубокое влияние на биоразнообразие и устойчивость экосистем. Хотя различные механизмы воздействия этих типов загрязнения имеют свои особенности, в конечном итоге они оба приводят к серьезным нарушениям экосистемных процессов и угрожают долгосрочной устойчивости природы.

Смотрите также

Виды кистей для макияжа и их выбор по назначению

Влияние современных технологий на процессы видеомонтажа

Демографическая зависимость и ее влияние на экономику страны

Роль и методы геофизики в изучении метеоритных кратеров

Разработка сториборда для короткометражного анимационного фильма

Методы аудита налоговой отчетности и правильности уплаты налогов

Оцифровка архивных документов: процесс и вызовы

Социальные и экономические аспекты геоэкологии в управлении экологическими рисками

Соотношение интересов частных застройщиков и общественных потребностей при планировании

Методы защиты гидравлической системы от перегрузок и поломок

Роль нейросетей и искусственного интеллекта в современном дизайне

Пространственное распределение населения и его исследование с помощью ГИС

Археологические методы исследования древних цивилизаций

Значение и роль административных актов в регулировании городского хозяйства