Раздел 1. Общество

Тема 1.

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества

Сложность определения понятия «общество» связано в первую очередь с его предельной обобщенностью, а кроме того, с огромной многозначительностью. Это обусловило наличие множества определений данного понятия.

Понятие общество можно определить как обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть материального мира, которая включает в себя: способы взаимодействия людей; формы объединениия людей.

Общество — продукт совокупной деятельности множества людей. Человеческая деятельность есть способ существования или бытия общества. Общество вырастает из самого жизненного процесса, из обычной и повседневной деятельности людей. Не случайно латинское слово socio означает соединять, объединять, затевать совместный труд. Вне непосредственного и опосредованного взаимодействия людей общество не существует.

Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных функций:

![]() производство материальных благ и услуг;

производство материальных благ и услуг;

![]() распределение продуктов труда (деятельности);

распределение продуктов труда (деятельности);

![]() регламентация и управление деятельностью и поведением;

регламентация и управление деятельностью и поведением;

![]() воспроизводство и социализация человека;

воспроизводство и социализация человека;

![]() духовное производство и регулирование активности людей.

духовное производство и регулирование активности людей.

Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.

Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие' между различными социальными группами (или внутри них)

Материальные отношения | Духовные (идеальные) отношения |

Возникают и складываются непосредственно в ходе практической деятельности человека вне его сознания и независимо от него | Формируются, предварительно «проходя через сознание» людей, определяются их духовными ценностями |

Производственные отношения; экологические отношения; отношения по детопроизводству | Моральные отношения; политические отношения; правовые отношения; художественные отношения; философские отношения; религиозные отношения |

Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определенность.

Основные принципы системы: целое не сводимо к сумме частей; целое порождает черты, свойства, выходящие за пределы отдельных элементов; структуру системы образует взаимосвязь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою очередь, могут иметь сложное строение и выступать системами; существует взаимосвязь системы и среды.

Соответственно, общество — это сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, самоструктурирования и самовоспроизведения.

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных обществу, выработано понятие «подсистема». Подсистемами называют промежуточные комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.

Определенные группы общественных отношений образуют подсистемы. Основными подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни.

Основные сферы общественной жизни | Деятельность людей и отношения между ними | Учреждения (организации) |

Экономическая | Производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и соответствующие отношения | Заводы, фирмы, банки, биржи и др. |

Социальная | Отношения между классами, сословиями, нациями, профессиональными и возрастными группами; деятельность государства по обеспечению социальных гарантий | Системы здравоохранения, социального обеспечения, коммунальные службы и др. |

Политическая | Отношения между гражданским обществом и государством, между государством и политическими партиями | Парламент, правительство, партии, общественные организации и др. |

Духовная | Отношения, возникающие в процессе создания духовных ценностей, их сохранения, распространения, потребления | Школы, вузы, театры, музеи, библиотеки, архивы и др. |

Основанием для разграничения сфер общественной жизни служат базовые потребности человека.

Базовые потребности человека

• Материальные потребности

• Потребность в контактах, общении с другими людьми, в той или иной форме общности или коллективности

• Потребность в организованности, взаимодействии, дисциплине, мире, в законе и порядке

• Потребность в самореализации, самоутверждении, в возрастании добра, истины, красоты, в нравственном совершенствовании

Деление на четыре сферы общественной жизни условно. Можно назвать и другие сферы: наука, художественно-творческая деятельность, расовые, этнические, национальные отношения. Однако именно эти четыре сферы традиционно выделяются как наиболее общие и значимые.

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система характеризуется следующими специфическими чертами",

1. Оно отличается большим разнообразием различных социальных структур и подсистем. Это не механическая сумма индивидов, а целостная система, имеющая сверхсложный и иерархический характер: различного рода подсистемы связаны соподчиненными отношениями.

2. Общество не сводимо к людям, его составляющим, это система вне - и надиндивидуальных форм, связей и отношений, которые человек создает своей активной деятельностью вместе с другими людьми. Эти «невидимые» социальные связи и отношения даны людям в их языке, различных поступках, программах деятельности, общении и т. п., без чего люди не могут вместе существовать. Общество интегрировано по своей сути и должно рассматриваться в целом, в совокупности отдельных образующих его компонентов.

3. Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования. Общество характеризуется в данном случае как целостный единый организм, в котором тесно переплетены различные социальные группы, самые разнообразные виды деятельности, обеспечивающие жизненно необходимые условия существования.

4. Общество отличает исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития. Главным действующим лицом в выборе вариантов развития является человек.

5. Общество выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. Человек есть универсальный компонент социальных систем, включенный в каждую из них. За противостоянием идей в обществе всегда скрывается столкновение соответствующих потребностей, интересов, целей, воздействие таких социальных факторов, как общественное мнение, официальная идеология, политические установки и традиции. Неизбежным для общественного развития является острая конкуренция интересов и устремлений, в связи с чем в обществе часто происходит столкновение альтернативных идей, осуществляется острая полемика и борьба.

6. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность развития. Наличие в обществе большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и целей различных людей создает предпосылки для реализации разных вариантов и моделей будущего развития общества. Однако это не означает, что развитие общества является абсолютно произвольным и неуправляемым. Напротив, ученые создают модели социального прогнозирования: варианты развития социальной системы в ее самых различных областях, компьютерные модели мира и др.

Тема 2. Общество и природа

Природа - одна из наиболее общих категорий науки и философии, берущая начало еще в античном мировоззрении.

Природа в широком смысле слова - Весь мир во всей бесконечности его форм и проявлений

В узком смысле слова - весь материальный мир, за исключением общества, т. е. совокупность естественных условий существования человеческого общества

Понятие «природа» употребляется для обозначения не только естественных, но и созданных человеком материальных условий его существования — «второй природы», в той или иной мере преобразованной и сформированной человеком.

Общество как обособившаяся в процессе жизнедеятельности людей часть природы неразрывно с ней связано.

Выделение человека из мира природы знаменовало рождение качественно нового материального единства, так как человеку присущи не только природные свойства, но и социальные.

Общество вступило в противоречие с природой в двух отношениях:

1) как социальная действительность оно есть не что иное, как сама природа;

2) оно целенаправленно с помощью орудий труда воздействует на природу, изменяя ее.

На первых порах противоречие между обществом и природой выступало как их различие, так как у человека еще были примитивные орудия труда, с помощью которых он добывал себе средства к жизни. Однако в те далекие времена полной зависимости человека от природы уже не было. По мере совершенствования орудий труда общество оказывало усиливающееся воздействие на природу. Человек не может обойтись без природы еще и потому, что технические средства, облегчающие ему жизнь, создаются по аналогии с природными процессами.

Едва появившись на свет, общество стало оказывать весьма существенное воздействие на природу, где-то улучшая ее, а где-то и ухудшая. Но природа, в свою очередь, принялась «ухудшать» характеристики общества, например, посредством снижения качества здоровья больших масс людей и т. д. Общество как обособившаяся часть природы и сама природа оказывают друг на друга значительное влияние. Вместе с тем они сохраняют специфические особенности, которые позволяют им сосуществовать как двуединое явление земной действительности. В этой тесной взаимосвязи природы и общества заключается основа единства мира.

Представления о взаимосвязи общества и природы

Исторический период | Представления о природе и принципе ее взаимосвязи с обществом - |

Античность | Природа — совершенный космос, противоположный хаосу. Принцип — жизнь в согласии, в гармонии с природой. Человек и природа составляют единое целое |

Средневековье | Природа — результат творения Бога, нечто более низкое по сравнению с человеком, поскольку только человек обладает Божественным началом — душой. Принцип — возвышение над природой. Отношение к природе, а вместе с тем и к греховному ее порождению — человеческому телу — как к чему-то негативному, которое необходимо обуздать, подчинить себе. Поскольку природа — результат Божественного творения, считалось, что человек, наделенный искрой Божественного разума, приоткрывает в процессе познания природы сокровенный замысел Бога |

Возрождение | Природа — источник радости, наслаждения. Принцип — единение человека и природы. Отход от природы рассматривается как нечто противоестественное и противоречащее истинному предназначению человека |

Новое время | Природа — объект экспериментирования человека, косная и инертная сила, требующая покорения и подчинения разумным человеком Принцип — господство человека над природой посредством развития науки, что приводит к разрыву устанавливаемой веками связи между человеком и природой |

Современность | Необходимость формирования нового миропонимания, синтезирующего лучшие традиции западноевропейской и восточной культур; природа — уникальный целостный организм, основа жизнедеятельности человека. Принцип — партнерство, сотрудничество, открытый диалог человека и природы |

Тема 3. Общество и культура

Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности людей, продуктом которой являются материальные блага и культурные ценности, т. е. культура. Поэтому нередко отдельные типы обществ называют культурами. Однако понятия «общество» и «культура» не являются синонимами.

Понятие «общество» | Понятие «культура» |

Имеет отношение к системе взаимоотношений индивидов, принадлежащих к общей культуре | Имеет отношение к образу жизни членов данного общества: к их привычкам, обычаям, материальным благам, которые они производят |

Система взаимоотношений во многом складывается объективно, под влиянием закономерностей общественного развития. Поэтому они не являются непосредственным продуктом культуры, при всем том, что осознанная деятельность людей влияет на характер и форму этих отношений самым существенным образом.

Тема 4. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества

Каждой сфере жизни общества присуща определенная самостоятельность, они функционируют и развиваются по законам целого, т. е. общества. Вместе с тем все четыре основные сферы не только взаимодействуют, но и взаимно обусловливают друг друга. Например, влияние политической сферы на

культуру проявляется в том, что, во-первых, каждое государство проводит определенную политику в области культуры, во-вторых, деятели культуры отражают в своем творчестве определенные политические взгляды и позиции.

Границы между всеми четырьмя сферами общества легко переходимы, прозрачны. Каждая сфера присутствует так или иначе во всех остальных, но при этом не растворяется, не теряет своей ведущей функции. Вопрос о соотношении основных сфер общественной жизни и выделении одной приоритетной является дискуссионным. Существуют сторонники определяющей роли экономической сферы. Они исходят из того, что материальное производство, которое составляет ядро экономических отношений, удовлетворяет самые насущные, первичные потребности человека, без чего невозможна любая иная деятельность. Имеет место выделение в качестве приоритетной духовной сферы жизни общества. Сторонники этого подхода приводят следующий аргумент: мысли человека, идеи, представления опережают его практические действия. Крупным общественным переменам всегда предшествуют изменения в сознании людей, переход к иным духовным ценностям. Наиболее компромиссным из приведенных подходов является подход, приверженцы которого утверждают, что каждая из четырех сфер общественной жизни может стать определяющей в различные периоды исторического развития.

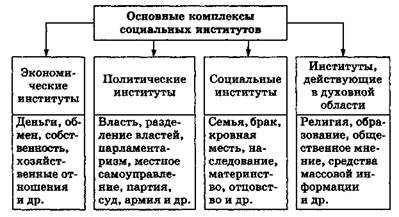

Тема 5. Социальные институты

Социальный институт — это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

В современном обществе существуют десятки социальных институтов, среди которых можно выделить ключевые: наследование, власть, собственность, семья.

В современном обществе существуют десятки социальных институтов, среди которых можно выделить ключевые: наследование, власть, собственность, семья.

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые деления на мелкие институты. Например, экономические институты, наряду с базовым институтом собственности, включают множество устойчивых систем отношений — финансовые, производственные, маркетинговые, организационно-управленческие институты. В системе политических институтов современного общества, наряду с ключевым институтом власти, выделяются институты политического представительства, президентства, разделения властей, местного самоуправления, парламентаризма и т. д.

Социальные институты:

![]() организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а семья — роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые отношения, которые регулируются специфическими нормами и предписаниями. Некоторые наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением;

организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а семья — роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые отношения, которые регулируются специфическими нормами и предписаниями. Некоторые наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением;

![]() включают систему санкций — от правовых до морально-этических;

включают систему санкций — от правовых до морально-этических;

![]() упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, придают им организованный и предсказуемый характер;

упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, придают им организованный и предсказуемый характер;

![]() обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях.

обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях.

Функции социальных институтов:

§ явные (заявлены официально, признаны и контролируются обществом);

§ скрытые (выполняются скрыто или непреднамеренно).

Когда расхождение между этими функциями велико, возникает двойной стандарт социальных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация, когда наряду с официальными институтами формируются так называемые теневые институты, которые берут на себя функцию регуляции важнейших общественных отношений (например, криминальные структуры).

Социальные институты определяют общество в целом. Любые общественные преобразования осуществляются через изменения в социальных институтах.

Тема б. Многовариантность общественного развития. Типология обществ

Общественное развитие может носит реформистский или революционный характер.

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) Это какая-либо степень усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные основы (системы, явления, структуры)

Революция (от лат. revo-lutio — поворот, переворот) Это коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы существующего социального строя

Виды реформ:

§ Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие реформы Александра II)

§ Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — начала 90-х гг. XIX в. в России — Контрреформы Александра III)

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни:

![]() экономические реформы — преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкротстве, антимонопольные законы и т. п.);

экономические реформы — преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкротстве, антимонопольные законы и т. п.);

![]() социальные реформы — преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми);

социальные реформы — преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми);

![]() политические реформы — изменения в политической сфере общественной жизни (изменения в конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т. п.).

политические реформы — изменения в политической сфере общественной жизни (изменения в конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т. п.).

Виды революций

§ Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России)

§ Долговременные (например, неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция xvm-XIX вв.)

В современных условиях два пути общественного развития — реформа и революция — противопоставляются практике перманентного реформирования в саморегулирующемся обществе. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную болезнь, в то время как необходима постоянная и возможно ранняя профилактика. Поэтому в современном обществознании акцент переносится с дилеммы «реформа — революция» на «реформа — инновация».

Под инновацией (от англ. innovation — нововведение, новшество, новаторство) понимается рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением адаптационных возможностей социального организма в данных условиях.

В современной социологии общественное развитие связывается с процессом модернизации.

Модернизация (от фр. moderniser — современный) — это процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществам современным, индустриальным.

Классические теории модернизации описывали так называемую «первичную» модернизацию, исторически совпавшую с процессом развития западного капитализма. Более поздние теории модернизации характеризуют ее через понятия «вторичная», или «догоняющая» модернизация. Она осуществляется в условиях существования «образца», например в виде западноевропейской либеральной модели, часто такая модернизация понимается как вестернизация, т. е. процесс прямого заимствования или насаждения. По сути данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения локальных, местных типов культур и социальной организации «универсальными» (западными) формами современности.

Можно выделить несколько классификаций (типологий) общества:

1) дописьменные и письменные;

2) простые и сложные (в качестве критерия в данной типологии выступает число уровней управления обществом, а также степень его дифференциации: в простых обществах отсутствуют руководители и подчиненные, богатые и бедные, в сложных обществах существует несколько уровней управления и несколько социальных слоев населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов);

3) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, капиталистическое общество, коммунистическое общество (в качестве критерия в данной типологии выступает формационный признак);

4) развитые, развивающиеся, отсталые (в качестве критерия в данной типологии выступает уровень развития);

5)

Линии сравнения | Традиционное (доиндустриальное) | Индустриальное | Постиндустриальное (информационное) |

Основной фактор производства | земля | капитал | знания |

Основной продукт производства | пища | Промышленные изделия | услуги |

Характерные черты производства | Ручной труд | Широкое применение механизмов, технологий | Автоматизация производства, компьютеризация общества |

Характер труда | Индивидуальный труд | Преимущественно стандартная деятельность | Резкое повышение творческого начала в труде |

Занятость населения | с/х-75% | с/х-10%, промышленность-85% | с/х-до 3%, промышленность – 30%, услуги – 66% |

Основной вид экспорта | сырьё | Продукты производства | услуги |

Социальная структура | Сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость соцструктур, низкая соцмобильность | Классовое деление, упрощение соцструктуры, подвижность и открытость соцструктур | Сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации |

Продолжительность жизни | 40—50 лет | Свыше 70 лет | Свыше 70 лет |

Воздействие человека на природу | Локальное, неконтролируемое | Глобальное, неконтролируемое | Глобальное, контролируемое |

Взаимодействие с другими странами | Несущественное | Тесная взаимосвязь | Открытость общества |

Политическая жизнь | Преобладание монархических форм правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй | Провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство | Политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса» |

Духовная жизнь | Господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью | Утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов | Особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование |

Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества

Наиболее распространенными в российской исторической и философской науке подходами к анализу общественного развития являются формационный и цивилизационный.

Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания, основоположниками которой являлись немецкие экономисты, социологи и философы К. Маркс и Ф. Энгельс.

Ключевым понятием этой школы обществознания выступает категория «общественно-экономическая формация».

Общественно-экономическая формация (от лат. for-matio — образование, вид) — это общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим ему способом производства, экономическим строем и возвышающейся над ним надстройкой

Структура

Надстройка — это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений (философия, религия, мораль, государство, право, политика и др.), возникающая на основе определенного экономического базиса, органически связанная с ним и активно воздействующая на него

Базис — это экономический строй (совокупность производственных отношений, т. е. отношений, не зависящих от сознания людей, в которые люди вступают в процессе материального производства)

Производительные силы — это средства производства и люди, обладающие производственным опытом, навыками к труду

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определяется характером базиса. Он же представляет собой основу формации, обусловливая принадлежность того или иного общества.

Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элементом способа производства, тогда как производственные отношения статичны и косны, не меняются веками. На определенном этапе возникает конфликт между производительными силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно-экономической формации. Старые производственные отношения заменяются новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. Таким образом, марксизм понимает общественное развитие как закономерную, объективно обусловленную, естественно-историческую смену общественно-исторических формаций:

Первобытнообщинная

Рабовладельческая

Феодальная

Капиталистическая

Коммунистическая:

1) социализм;

2) коммунизм.

Ключевым понятием цивилизационного подхода к анализу общественного развития является понятие «цивилизация», которое имеет множество трактовок.

Термин «цивилизация» (от лат. civis — гражданин) в мировой исторической и философской литературе употребляется:

— как определенная стадия в развитии локальных культур (например, О. Шпенглер);

— как ступень исторического развития (например, Л. Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер);

— как синоним культуры (например, А. Тойнби);

— как уровень (Ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса.

Любая цивилизация характеризуется не столько производственным базисом, сколько специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, видением и способами взаимосвязи с окружающим миром.

В современной теории цивилизации выделяются два подхода.

Стадиальный подход Цивилизация — единый процесс, проходящий через определенные стадии

Доиндустриальная (аграрная, традиционная) (IV—III тыс. до н. э. — 60—80-е гг. XVIII в.) Индустриальная (машинная; техногенная) (сер. XIX в. — поел, треть XX в.) Постиндустриальная (информационная) (переход совершается в наши дни)

Локальный подход

Локальная цивилизация — большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической, духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития

Современные типы: западная, восточноевропейская, мусульманская, индийская, китайская, японская, латиноамериканская

Различными исследователями выделяется множество локальных цивилизаций (например, английский историк, социолог, дипломат, общественный деятель А. Тойнби () насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), которые могут совпадать с границами государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько стран (античная, западная). Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две большие группы — западную и восточную.

Линии сравнения | Западная цивилизация | Восточная цивилизация |

1. Особенности восприятия мира | Рациональное, противоречивое восприятие — «фаустовско-гамлетовское » | Эмоциональное, целостное восприятие (икебана, вера в бесконечную цепь смертей и возрождений) |

2. Отношение к природе | Стремление подчинить себе природу. Человек — венец природы, и все создано для его пользы. Для возмещения несовершенства человека производится и используется техника | Стремление быть в гармонии с природой. Человек — органическая часть природы (боевые искусства, медицина построены на изучении законов природы). Усовершенствование своей души и тела |

3. Соотношение личности и общества | Приоритет свободной личности, обладающей гражданскими правами. Ценности индивидуальной свободы | Приоритет системы подчинения личности (подданных) обществу (государству). Господство традиций коллективизма |

4. Отношения власти | Принцип разделения властей. Сослов-но-представитель-ные структуры. Парламентаризм | Политический монизм. Восточная деспотия (неограниченная власть, обожествление монарха) |

5. Отношения собственности | Господство частной собственности | Преобладание государственной и общинной собственности. Принцип власти — собственности (власть рождает собственность, а утративший власть становится, как и все, бесправным) |

6. Отношение к прогрессу | Стремление к прогрессу, постоянное изменение форм деятельности, использование новаций. Развитие общества носит постепенный, поступательный характер | Стремление к воспроизводству самих себя, поддержанию традиционного образа жизни. Развитие общества носит циклический характер |

Таким образом, формация концентрирует внимание на универсальном, общем, повторяющемся, а цивилизация — на локально-региональном, уникальном, своеобразном.

Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов к изучению общества

Линии сравнения | Формационный подход | Цивилизационный подход |

1. Соотношение объективных и субъективных факторов общественного развития | Объективные закономерности развития носят всеобщий характер. Хотя общественные законы прокладывают себе путь через деятельность людей, они непреложны | Человек — единственный творец истории, стоит в центре прошлого и настоящего. Общественно-историческое познание — это познание человека через формы и продукты его трудовой, социальной, политической и другой деятельности |

2. Соотношение материальных и духовных сфер жизни общества | Материальные факторы (прежде всего производство) играют решающую роль в развитии общества | Ценностные установки, мировоззрение играют в развитии общества не меньшую роль, чем материальные факторы, а в ряде случаев могут стать определяющими |

3. Направленность исторического развития. Понятие «прогресс» | Общество движется от более низкой к более высокой ступени развития. Главные критерии прогресса связаны с совершенствованием производственных отношений | Каждая цивилизация неповторима, каждая вносит свой оттенок в «палитру» человеческого многообразия. Прогресс относителен, он может охватывать отдельные сферы жизни общества: экономику, технологии. Применительно к духовной культуре это понятие можно использовать очень ограниченно |

4. Достоинства | Позволяет: — увидеть то общее, что было в историческом развитии различных народов; — представить историю человеческого общества как единый процесс; — установить определенные закономерности исторического развития общества; — предложить определенную периодизацию всемирной истории и истории отдельных стран | — позволяет глубоко изучить историю конкретных обществ и народов во всем их многообразии и специфике; — ориентирует на изучение тех сторон общественной жизни, которые обычно выпадают из поля зрения сторонников формационного подхода (ценности, национальные особенности, духовная жизнь, психология и др.); — ставит в центр исследования человеческую деятельность и человека |

5. Недостатки | — многие народы не проходили в своем развитии через все и даже через большинство формаций; — большинство процессов политического, духовного, идейного, культурного порядка не могут быть без искажений и упрощений объяснены с чисто экономических позиций; — последовательное применение формационного подхода неизбежно отодвигает на задний план роль человеческого фактора, человеческую деятельность; — недостаточное внимание уделяется своеобразию, уникальности, неповторимости отдельных обществ и народов | — при своем последовательном применении ведет к тому, что становится невозможным взгляд на всемирную историю как единый процесс исторического развития человечества в целом; — создает возможность полного отрицания единства человеческой истории, изоляции целых народов и обществ; — сводит к минимуму возможности исследования закономерностей исторического развития человеческого общества |

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что существующие в науке подходы не следует рассматривать как взаимоисключающие друг друга. К ним необходимо относиться с точки зрения принципа дополнительности, принимая во внимание отмеченные достоинства каждого из подходов.

Тема 7. Понятие общественного прогресса

Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в древности и оставалась достаточно дискуссионной.

Различные взгляды на направленность общественного развития

![]() Французские просветители — история непрерывное обновление, совершенствование всех сторон жизни общества.

Французские просветители — история непрерывное обновление, совершенствование всех сторон жизни общества.

![]() Религиозные течения — преобладание регресса во многих сферах жизни общества.

Религиозные течения — преобладание регресса во многих сферах жизни общества.

![]() Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби — движение по определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т. е. теория исторического круговорота.

Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби — движение по определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т. е. теория исторического круговорота.

![]() Современные исследователи — положительные изменения в одних сферах общества могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т. е. вывод о противоречивости прогресса.

Современные исследователи — положительные изменения в одних сферах общества могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т. е. вывод о противоречивости прогресса.

Прогресс (от лат. progres-sus — движение вперед, успех) — это направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, движение вперед к более совершенному

Регресс (от лат. regressus — обратное движение) — это такой тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижение уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных функций

Относительность прогресса

Есть области, к которым понятие прогресса не применимо

Противоречивость прогресса

Совершенствование в одних областях оборачивается потерями в других. Одним социальным силам прогресс в данной области может быть выгоден, а другим нет

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией.

Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие человека в его духовном и телесном измерении, осознание самоценности человеческого существования, создание благоприятных условий для человека — в этом видится прогресс современного общества. В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие показатели прогрессивного развития общества: средняя продолжительность жизни человека, детская и материнская смертность, состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер культуры, чувство удовлетворенности жишью, степень соблюдения прав человека, отношение к природе и др.