1) реальная хозяйственная самостоятельность предприятий, обладающих правом участвовать в заключении договоров о ценах;

2) отсутствие дефицита товаров, переводимых на реализацию по свободным ценам;

3) отсутствие монополии товаропроизводителей;

4) структурная перестройка экономики, прежде всего базовых отраслей хозяйства, и конверсия оборонного комплекса;

5) обеспечение единого экономического пространства в рамках государства;

6) юридически закрепленное право на свободный выбор поставщиков и потребителей.

При отсутствии перечисленных условий следует либо ограничить сферу действия свободных цен, либо, допуская их свободное движение, осуществлять государственное регулирование. Следовательно, в этих условиях представляется необходимым организовать наблюдение и контроль за свободными ценами. По-видимому, это наиболее приемлемый способ реализации политики в области свободного ценообразования при переходе к рынку. Такой контроль осуществляется с целью добиться прекращения падения производства, ограничить темпы инфляции, создать стимулы для товаропроизводителей, увеличить доходы за счет роста производства, а не цен.

В условиях быстроменяющихся экономических условий, как это имеет место в России, изучение рыночной конъюнктуры и разработку на этой основе стратегии и тактики ценообразования на каждом этапе развития экономики следует начинать с анализа общей экономической ситуации в стране, т. е. с анализа макроэкономических процессов.

С переходом экономики к свободному ценообразованию остроту приобретает проблема приближения цен к стоимости, учитывающей объективные различия в региональных затратах и формирующийся на разных рынках спрос. В связи с этим глубокой теоретической разработки требует проблема территориальной (региональной) дифференциации стоимости и цен в рыночном хозяйстве. В этих условиях необходимо исходить из того, что по отдельным товарам имеются объективные особенности формирования связей производителей и потребителей, определяющие характер и ареал рынков сбыта, их деление на единый и на систему региональных (местных) рынков со своим уровнем цен. Формируемая на одном региональном рынке система цен через прямые и обратные связи воздействует на системы цен, действующие на других региональных рынках, в результате чего последовательно и постепенно формируется единый рынок и система цен, адекватная этому рынку. Процесс этот, включающий ценовое противостояние и попытки отдельных регионов решить свои экономические проблемы с помощью цен за счет других регионов, по всей видимости, будет довольно болезненным.

Учитывая все возрастающее для нашей экономики значение развития мирохозяйственных связей, система внутренних цен должна все больше отражать движение и тенденции мировых цен. Это неотвратимо, если мы действительно хотим построить рыночную экономику и максимально реализовать преимущества от экономического сотрудничества с мировым сообществом.

В условиях взаимной экономической зависимости стран СНГ вопросы ценообразования приобретают большую актуальность. Решаются они путем заключения странами СНГ межправительственных соглашений о принципах торгово-экономического сотрудничества, в которых содержатся определенные сторонами формулировки по ценам. Суть их состоит в том, что расчеты за поставки продукции предприятия стран Содружества в одних случаях производят по договорным ценам, а в других случаях для отдельных, важнейших, взаимно согласованных видов продукции применяются мировые цены с перерасчетом в рубли по согласованному курсу.

В ряде соглашений, заключенных Россией с государствами СНГ, предусмотрена также необходимость проведения согласованной политики в области ценообразования.

В первые годы развития Содружества ценовая практика межгосударственной торговли между странами СНГ во многом была невыгодна России, так как важнейшие ресурсы вывозились из нее по относительно низким, в сравнении с мировыми, ценам, а ввозилась продукция в основном по свободным ценам, уровень которых порой превышал мировой или был приближен к нему.

Чтобы предупредить рост цен за счет необоснованного включения затрат в себестоимость, следует использовать согласованные принципы и методы калькулирования себестоимости продукции. Поэтому целесообразно предусмотреть в соглашениях обмен информацией о применяемых нормативных документах по ценообразованию, представляющих взаимный интерес, а также об уровне и динамике свободных цен на важнейшие виды продукции.

Согласованная политика ценообразования государств Содружества при товарообменных операциях должна найти отражение в межправительственных соглашениях, за выполнением которых следует установить надлежащий контроль. К нарушителям цен следует применять экономические санкции, установленные в законодательном порядке, а при необходимости — выносить эти вопросы на рассмотрение правительств.

Следовательно, возникает необходимость в проведении согласованной ценовой политики при межгосударственных поставках в увязке с соглашениями о денежно-кредитных отношениях.

1.3 Методологические вопросы ценообразования

Методология ценообразования есть совокупность общих правил, принципов и методов разработки концепции ценообразования, определения и обоснования цен, формирования системы цен, управления ценообразованием.

Методология едина для всех уровней установления цен, т. е. основные положения и правила формирования цен не меняются в зависимости от того, кто и на какой срок устанавливает цены. Это является необходимой предпосылкой создания единой системы цен, действующей в экономике страны.

Но нельзя ставить знак равенства между методологией и методикой. Они существенно отличаются друг от друга: на основе методологии разрабатывается стратегия ценообразования, а методики содержат конкретные рекомендации и средства (инструментарий) для реализации этой стратегии на практике. Отсюда следует, что методики — это составные элементы методологии, которые объединяют целый ряд методов формирования цен. Есть, например, методика определения цен на новые виды продукции, методика учета в ценообразовании природно-географического фактора и др. Существующие методики различаются в зависимости от уровней управления, видов цен и групп продукции. Каждая методика имеет свои особенности. Но эти особенности и различия не должны выходить за рамки требований единой методологии. Таким образом, методики являются первым важнейшим элементом методологии.

Вторым важным составным элементом методологии являются принципы ценообразования. Принципы ценообразования могут быть реализованы только на основе разработки и применения соответствующих методов (методик).

Следовательно, принципы и методы тесно между собой связаны и образуют методологию.

При переходе к рынку методология ценообразования должна оставаться единой, что сделает возможным постепенное формирование по единым принципам и правилам системы цен, адекватной рыночным отношениям.

Что представляют собой принципы ценообразования?

Принципы ценообразования — это постоянно действующие основные положения, характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе.

Важнейшими принципами ценообразования являются:

• научность обоснования цен;

• целевая направленность цен;

• непрерывность процесса ценообразования;

• единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен.

Рассмотрим эти принципы.

Принцип научности обоснования цен состоит в необходимости познания и учета в ценообразовании объективных экономических законов развития рыночной экономики и, прежде всего, закона стоимости, законов спроса и предложения.

Научное обоснование цен базируется на глубоком анализе конъюнктуры рынка, всех рыночных факторов, а также действующей в экономике системы цен. При этом необходимо выявить тенденции развития производства, спрогнозировать изменение уровня издержек, спроса, качества товаров и др.

Научность обоснования цен во многом зависит от полноты информационного обеспечения процесса установления цен и требует обширной и разнообразной информации, прежде всего экономической.

Принцип целевой направленности цен состоит в четком определении приоритетных экономических и социальных проблем, которые должны решаться с помощью цен, например, проблемы социальной защиты населения или проблемы целевой ориентации цен на освоение новой, прогрессивной продукции, повышения ее качества. С этой целью у нас (и за рубежом, например, в США) на определенный период времени допускается установление цен на принципиально новые виды продукции, обеспечивающие максимальную (монопольную) прибыль.

Целевые приоритеты и целевая направленность цен изменяются на каждом этапе развития экономики.

Принцип непрерывности процесса ценообразования проявляется в следующем. Во-первых, в своем движении от сырья до готового изделия продукция проходит ряд этапов (например, руда - чугун - сталь - прокат и т. д.), на каждом из которых она имеет свою цену. Во-вторых, в действующие цены постоянно вносятся изменения и дополнения в связи со снятием с производства устаревших товаров и освоением новых. С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции этот процесс будет становиться все более динамичным.

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен состоит в государственном регулировании цен на продукцию и услуги отраслей и предприятий-монополистов в сфере транспорта, связи, газа, электроэнергии и некоторых других.

Такой контроль осуществляется и по тем товарам, в отношении которых действует режим свободных цен. Цель контроля — проверка правильности применения установленных законодательством, общих для всех принципов и правил ценообразования.

В случае нарушения дисциплины цен на предприятии или в организации на виновников налагаются административные и экономические санкции (штрафы и др.).

Различают два вида контроля:

1. Государственный, осуществляемый государственными органами ценообразования — федеративными и региональными, при которых имеются инспекции по ценам. Кроме того, контроль могут проводить государственные инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей при органах торговли, как в центре, так и на местах.

2. Общественный, проводимый обществами потребителей. Принятым в Российской Федерации законом о защите прав потребителей предусматриваются определенные права по контролю за ценами со стороны обществ потребителей.

2. Классификация цен и их система

2.1 Виды цен и их классификация. Состав и структура цен

В зависимости от ряда экономических признаков в переходный период все цены классифицируются по видам и разновидностям.

Первым и важнейшим признаком классификации цен является их дифференциация в соответствии с обслуживаемой сферой товарного обращения.

В зависимости от этого признака цены подразделяются на следующие основные виды:

• оптовые цены на продукцию промышленности;

• цены на строительную продукцию;

• закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию;

• тарифы грузового и пассажирского транспорта;

• розничные цены;

• тарифы на коммунальные и бытовые услуги, оказываемые населению;

• цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (экспортные и импортные цены).

Оптовые цены на продукцию промышленности — цены, по которым реализуется и закупается продукция предприятий, фирм и организаций промышленности независимо от форм собственности в порядке оптового оборота. Продукция продается и покупается оптовыми партиями со сменой форм собственности, чего не было при административном ценообразовании. В этом принципиальное отличие оптовых цен в условиях перехода к рыночным отношениям.

Оптовые цены на продукцию промышленности в свою очередь подразделяются на два подвида:

• оптовая цена предприятия (отпускная цена);

• оптовая цена промышленности.

Оптовая цена предприятия (отпускная цена) — цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию оптово-сбытовым организациям или другим предприятиям. В условиях перехода к рынку эти цены призваны обеспечивать возможность дальнейшей хозяйственной деятельности предприятиям и организациям. Другими словами, реализуя свою продукцию по оптовым ценам, предприятие или фирма должны возместить свои издержки производства и реализации и получить такой размер прибыли, который бы позволил им выжить в условиях рынка. Прибыль является важнейшим элементом цены.

Получение прибыли — главный побудительный мотив любой формы предпринимательства. В условиях рыночной экономики, конкуренции существует объективная тенденция к получению максимальной прибыли.

Необходимый размер прибыли для предприятия (фирмы) определяется потребностями его развития и не может быть меньше минимально допустимого уровня, обеспечивающего нормальный процесс воспроизводства. В противном случае в условиях жесткой конкуренции предприятие может разориться и стать банкротом.

Если в плановой экономике допустимо существование низкорентабельных и нерентабельных предприятий (а их в дореформенный период было около 15% от общего числа), живущих за счет дотаций из бюджета, то в рыночных условиях их практически не может быть, за редким исключением, когда государство с целью поддержания приоритетных отраслей и производств вынуждено выделять дотации предприятиям этих отраслей.

В условиях рынка, в отличие от плановой экономики, никаких нормативов прибыли, рентабельности «сверху» не устанавливается, за исключением той продукции отраслей и предприятий-монополистов, по которой осуществляется регулирование цен государством.

Норма прибыли формируется на рынке в результате конкуренции товаропроизводителей, и она может меняться и фактически меняется под воздействием множества конъюнктурных факторов. Предприятия стремятся максимизировать размер прибыли. Они производят оценку спроса, качества товаров, издержек производства и реализации применительно к разным условиям цен и выбирают такую цену, которая может обеспечить возмещение затрат и максимально возможную прибыль.

Однако полной гарантии предприятию (фирме) в том, что оно получит запланированный размер прибыли, никто дать не может, так как коммерческий успех его деятельности зависит от многих рыночных факторов, предугадать действие которых весьма сложно, тем более, что многие из них являются довольно подвижными. Поэтому конечный экономический результат деятельности предприятия может оказаться как положительным (прибыль), так и отрицательным (убыток).

На основе оптовых цен предприятия (отпускных цен) производится планирование, анализ и расчет стоимостных показателей работы предприятия (фирмы). Оптовая (отпускная) цена предприятия состоит из себестоимости (издержек производства и реализации), прибыли, акциза (по подакцизным товарам) и НДС.

Цена изготовителя продукции обращена к производству, тесно связана с ним.

Разновидностью оптовой цены предприятия-изготовителя является трансфертная цена.

Трансфертная цена применяется при совершении коммерческих операций между подразделениями одной и той же фирмы или предприятия. Она может использоваться как в отношении готовых изделий, полуфабрикатов, сырья, так и в отношении услуг, в том числе управленческих платежей и процентов за кредит.

В последние годы трансфертные цены получают большое распространение, поскольку внутрифирменная торговля становится все более важным элементом международной торговли. Так, внутрифирменная торговля широко осуществляется между американскими компаниями и их филиалами, находящимися в других странах. Таким же образом действуют и другие страны на территории США.

Использование трансфертных цен может оказывать существенное влияние на конкурентоспособность фирмы на рынке. Так, путем снижения цен на сырье и материалы, поставляемые дочерними предприятиями, можно заметно повысить конкурентоспособность конечного товара.

Пониженные трансфертные цены иногда применяются также для уменьшения таможенных пошлин и др. Однако это противоречит антимонопольному законодательству и может быть наказуемо.

Оптовые цены промышленности — цены, по которым предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым (оптовым) организациям.

Оптовая цена промышленности помимо оптовой (отпускной) цены включает в себя снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку или скидку и НДС. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или скидка — это цена на услугу по снабжению и сбыту; как любая цена она должна компенсировать издержки снабженческо-сбытовых или оптовых организаций и обеспечить им прибыль.

Если цены изготовителей продукции больше тяготеют к производству, то оптовые цены промышленности теснее связаны со сферой обращения (оптовой торговлей).

Разновидностью оптовой цены промышленности является цена биржевого товара (или биржевых сделок). Эта цена формируется на базе биржевой котировки и надбавок или скидок с нее в зависимости от качества товаров, расстояния товара от места поставки, предусмотренного биржевым контрактом.

Таким образом, цены различаются в зависимости от того, на какой стадии товародвижения они формируются. Обычно массовый товар проходит три стадии товародвижения: » • предприятие — оптовая торговля;

• оптовая торговля — розничная торговля;

• розничная торговля — потребители.

Этим стадиям товародвижения соответствуют три вида цен:

• оптовая цена предприятия (отпускная цена), ее еще называют ценой изготовителя;

• оптовая цена промышленности;

• розничная цена (о ней речь пойдет дальше).

Цены на строительную продукцию. Продукция строительства оценивается по трем видам цен:

1) сметная стоимость — предельный размер затрат на строительство каждого объекта;

2) прейскурантная цена — усредненная сметная стоимость единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 1 кв. м жилой площади, 1 кв. м полезной площади, 1 кв. м малярных работ и др.);

3) договорная цена, устанавливаемая по договоренности между заказчиками и подрядчиками; сфера действия этой цены все более расширяется с развитием рыночных отношений, соответственно сужается сфера действия других видов цен на строительную продукцию.

Закупочные цены — это цены (оптовые), по которым реализуется сельскохозяйственная продукция сельскохозяйственными предприятиями, фермерами и населением. На практике закупочные цены для отдельных хозяйств трансформируются в средние цены фактической реализации, в которых учтены цены и количество продукции, проданной по различным каналам реализации (заготовительным организациям, по прямым связям с розничной торговлей, на колхозном рынке и др.). Закупочные цены — договорные (свободные) цены, они устанавливаются в зависимости от соотношения спроса и предложения.

По своему составу закупочная цена состоит из: во-первых, себестоимости, во-вторых, размера прибыли, необходимого для продолжения осуществления хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений на основе не только простого, но и расширенного воспроизводства, и, в-третьих, НДС.

Важнейшим для развития сельского хозяйства является вопрос обеспечения ценового паритета в обмене продукцией между промышленностью и сельским хозяйством, эквивалентности этого обмена, недопущения ценового противостояния между городом и селом. Этот паритет должен обеспечить через цены взаимовыгодный обмен продукцией между промышленностью и сельским хозяйством без потерь как для сельского хозяйства, так и для промышленности.

Ценовой паритет в течение длительного времени постоянно нарушался, что приводило к значительным потерям в сельском хозяйстве и отрицательно сказывалось на его экономике, сдерживало развитие этой отрасли.

Наиболее ощутимые удары сельское хозяйство получает во время инфляционного роста цен. Дело в том, что результаты своего труда оно реализует один раз в году — осенью после уборки и продажи части урожая, а покупает необходимые материально-технические ресурсы постоянно, на протяжении всего года в условиях непрерывного роста цен.

Поэтому в отношении сельского хозяйства необходимо постоянное проведение экономической и социальной поддержки со стороны государства (льготные кредиты, обеспечение материально-техническими ресурсами и т. д.). В РФ такая помощь оказывается, особенно в период посевных работ и уборки урожая (обеспечение топливом, удобрениями, сельскохозяйственной техникой и др.). Во многих экономически развитых странах, например в США, сельскому хозяйству оказывается финансовая поддержка (субвенции), а также помощь в виде закупок государством по гарантируемым ценам значительной части урожая.

Поэтому обеспечение ценового паритета, эквивалентности обмена между сельским хозяйством и промышленностью должно быть предметом постоянного и пристального внимания со стороны государства, было и остается одним из центральных вопросов экономической политики страны.

Тарифы грузового и пассажирского транспорта — плата за перемещение грузов и пассажиров, взимаемая транспортными организациями с отправителей грузов и населения. Составные элементы тарифа — издержки и прибыль транспортных организаций и НДС.

Особенностью формирования издержек в этой отрасли является то, что затраты грузового транспорта состоят из двух частей: ставки за начально-конечные операции (погрузка и выгрузка) и ставки за движенческую операцию (транспортировка грузов).

Розничные цены — цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети населению, предприятиям и организациям, они являются конечными; по этим ценам товары выбывают из сферы обращения и потребляются в домашнем хозяйстве или в производстве.

Состав розничной цены характеризуется следующими экономическими элементами, ее образующими: оптовой ценой промышленности, НДС и торговой надбавкой или торговой скидкой. Торговая надбавка состоит из издержек торговых организаций и их прибыли для продолжения их деятельности. Торговая надбавка устанавливается предприятиями розничной торговли в процентах к ценам приобретения товаров (с НДС).

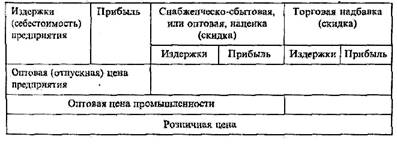

Схематично весь процесс ценообразования можно представить следующим образом:

Нетрудно заметить, что каждый последующий вид цены включает в себя предыдущий.

Следует подчеркнуть, что на каждой стадии реализации (оборота) товара в цену дополнительно включается налог на добавленную стоимость, а также акциз (по подакцизным товарам), который уплачивается в бюджет предприятием — изготовителем товара.

Следует отметить, что, являясь косвенным налогом, НДС образуется в каждом звене товародвижения и аккумулируется в розничной цене. Он оплачивается конечным потребителем, т. е. населением или государством. Этот налог, как правило, составляет 20%, но имеются льготные ставки его по отдельным группам товаров (некоторые продукты питания, медикаменты, товары детского ассортимента и некоторые другие).

Доля косвенных налогов в цене достигает от 90% по алкогольной продукции до 10% по основным продуктам питания.

С либерализацией цен в результате отрыва их от сложившегося уровня издержек производства и обращения, при постоянном снижении объемов производства в натуральном выражении НДС полностью утратил связь с действительным процессом возрастания стоимости. НДС продолжает оставаться ценовой надбавкой.

НДС и акцизы наряду с налогом на прибыль и таможенной пошлиной являются основными доходными статьями бюджетов. Для правильного понимания категории цены следует различать понятия состав цены и структура цены. Состав цены характеризуется ее экономическими элементами (себестоимость, прибыль и т. д.), выраженными их абсолютными значениями, например в рублях. В отличие от состава цены, структура цены есть соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах, или удельный вес этих элементов в цене товара. Так, если цену взять за 100%, то себестоимость по отношению к цене составит, например, 70%, а прибыль — 20% и т. д.

Разновидностью розничной цены является аукционная цена.

Аукционная цена — цена товара, проданного на аукционе. Она может существенно отличаться от рыночной цены (быть многократно выше ее), поскольку отражает уникальные и редкие свойства и признаки товаров и в значительной степени зависит от уровня профессионализма лица, проводящего аукциону

Кроме продажной цены имеется еще цена потребления или издержки потребления. Дело в том, что недостаточно купить товар, чтобы удовлетворить потребность. По многим товарам, особенно длительного пользования, необходимо еще осуществить затраты по эксплуатации — расходы на обслуживание, ремонт, запасные части, топливо, электроэнергию и т. д. Поэтому расходы потребителя состоят из двух частей — рыночной цены товара и цены потребления, включающей затраты, связанные с потреблением товара. Цена потребления по товарам длительного пользования, как правило, намного выше продажной цены. Продажная цена от общих расходов по эксплуатации за весь срок службы, например легкового транспорта, составляет 20%, а бытового холодильника — 10%.

Относительно низкая продажная цена на товар еще не свидетельствует о том, что она выгодна для покупателя. Рыночная цена может быть относительно низкой, однако расходы по эксплуатации изделия (цена потребления) могут оказаться довольно высокими. В результате совокупная цена может быть также высокой. Поэтому цена потребления нередко выступает важным фактором конкурентности любого товара.

В условиях рынка важную роль при формировании цены играет полезность товара. Дело в том, что покупателя интересует не товар как таковой, а то, в какой степени он будет удовлетворять его потребности, — т. е. полезность товара. Обычно покупают не товар или услугу, а пользу, которую можно из них извлечь. Покупатель на рынке встречает ряд вариантов удовлетворения своих потребностей. Сравнивая эти варианты, он выбирает наиболее предпочтительный для себя. Главным ограничителем выбора покупателя являются его денежные доходы. Покупатель стремится получить максимальную полезность при ограниченном денежном доходе, т. е. израсходовать деньги на покупку товара или услуги с наибольшей эффективностью.

Различают общую и предельную полезность. Теоретическую разработку проблемы полезности осуществили англичане У. Джевонс и А. Маршалл, австрийцы К. Менгер, Ф. фон Визер и Е. фон Бём-Баверк, швейцарец Л. Вальрас и др.

Согласно этой теории, величина ценности каждого товара или услуги определяется величиной их пользы для конкретного потребителя. При этом имеется в виду не величина Полезности как таковая, а предельная полезность товара или услуги.

Предельная полезность товара или услуги — это полезность единицы (наименьшая польза) из имеющегося запаса данного вида товара или услуги.

Общая полезность — это сумма предельных полезностей (или полезность всех имеющихся в наличии товаров и услуг).

С увеличением общего количества товаров или услуг, которыми располагает потребитель, предельная полезность уменьшается, а общая — увеличивается. Предельная полезность также уменьшается при переходе от удовлетворения насущных потребностей к менее насущным.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |