Ветеринарный осмотр животных перед забоем является неотъемлемой частью процесса обеспечения качества и безопасности мясной продукции. Основной задачей осмотра является оценка состояния здоровья животных, выявление заболеваний или нарушений, которые могут быть переданы человеку или повлиять на качество мяса. На этом этапе важно следовать четким протоколам и принципам.

-

Первичный осмотр животного

Осмотр начинается с визуальной оценки состояния животного. Ветеринар должен обратить внимание на поведение, активность, характер дыхания, наличие видимых повреждений кожи, следы заболеваний или инфицирования. Необходимо проверить реакцию животного на окружающую среду, исключить явные признаки стресса, которые могут свидетельствовать о заболеваниях. -

Осмотр кожных покровов и слизистых

Важным этапом является осмотр кожи, слизистых оболочек, глаз и рта. Следует обращать внимание на наличие язв, экзудатов, покраснений, отеков. На слизистых оболочках рта, конъюнктиве и вокруг ануса также важно выявлять возможные патологические изменения. Любые признаки воспаления или инфекции могут указывать на скрытые заболевания, которые требуют дальнейшего расследования. -

Оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем

Следующим шагом является осмотр дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Ветеринар должен провести аускультацию легких и сердца с целью выявления аномалий в работе органов, таких как шумы, хрипы, тахикардия или брадикардия. Признаки нарушений в этих системах могут свидетельствовать о заболеваниях, которые могут повлиять на безопасность мяса. -

Пальпация живота

Пальпация живота животного позволяет оценить состояние внутренних органов. Ветеринар должен проверить животное на наличие болевых ощущений, уплотнений, расширения органов, что может указывать на воспалительные процессы или травмы. Это важный этап, так как многие заболевания внутренних органов могут быть бессимптомными, и их необходимо выявить на стадии осмотра. -

Проверка на паразитов и инфекционные заболевания

Ветеринар должен провести обследование на наличие паразитов, как внешних (вши, клещи, блохи), так и внутренних (глисты, тениозы и другие). Паразитарные инвазии могут стать причиной заболеваний, которые могут передаваться через мясо. Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие симптомов инфекционных заболеваний, таких как лейкоз, бруцеллез или туберкулез, которые являются опасными как для животных, так и для человека. -

Формирование заключения

В конце осмотра ветеринар должен составить заключение, в котором указать наличие или отсутствие заболеваний, выявленных в ходе осмотра. Если животное не имеет видимых признаков заболеваний и соответствует санитарным требованиям, оно допускается к забою. В случае выявления отклонений, животное подлежит дополнительным обследованиям или исключается из забоя. -

Документация

Вся информация о проведенном осмотре должна быть зафиксирована в соответствующих документах и журналах учета. Важно соблюдать все требования законодательства относительно ветеринарного контроля на предприятиях мясной промышленности.

Применение правильных методов и протоколов при осмотре животных перед забоем способствует не только обеспечению здоровья людей, но и поддержанию качества производимой мясной продукции.

Занятие по ветсанитарии при производстве продуктов животноводства

Цель занятия:

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области ветеринарно-санитарного контроля на предприятиях, производящих продукцию животноводства, с акцентом на профилактику заболеваний, обеспечение безопасности продуктов животного происхождения и соблюдение санитарных норм.

Категория обучающихся:

Студенты среднего профессионального образования (ветеринарное дело, зоотехния, технологии переработки продукции животноводства).

Форма занятия:

Комбинированное (теория + практикум)

Продолжительность занятия:

90 минут

Структура занятия:

1. Организационный момент (5 минут)

-

Проверка присутствующих

-

Постановка цели и задач занятия

-

Мотивация обучающихся к активной работе

2. Актуализация знаний (10 минут)

-

Беседа по вопросам:

-

Что такое ветсанитария?

-

Роль ветсанитарного контроля в системе обеспечения качества продуктов животноводства

-

Основные санитарные правила, касающиеся содержания, убоя и переработки животных

-

3. Теоретический блок (30 минут)

Темы:

-

Ветсанитарные требования к содержанию животных на ферме

-

Зоогигиенические нормы

-

Системы дезинфекции, дезинсекции, дератизации

-

-

Ветсанитарный контроль при убое скота

-

Предубойный осмотр

-

Условия и санитарное состояние убойных пунктов

-

-

Ветсанитарная экспертиза продуктов животного происхождения

-

Основные методы лабораторной диагностики

-

Утилизация непригодной продукции

-

-

Документирование результатов ветсанитарного контроля

-

Акты, справки, журнал учёта

-

Работа с нормативными документами (СанПиН, ГОСТ, ТР ТС)

-

4. Практическая часть (35 минут)

Варианты практических заданий:

-

Анализ санитарного состояния учебной фермы или производственного помещения (по фото/видео или вживую)

-

Составление схемы дезинфекции животноводческого помещения

-

Составление акта ветсанитарной экспертизы условно годной туши

-

Распознавание патологических изменений в органах животных (по наглядным материалам или макетам)

-

Работа с образцами ветеринарных сопроводительных документов

5. Контроль усвоения материала (5 минут)

-

Мини-тест или устный опрос по ключевым темам

-

Обсуждение допущенных ошибок

6. Подведение итогов занятия (5 минут)

-

Выводы по результатам работы

-

Ответы на вопросы обучающихся

-

Домашнее задание: подготовить сообщение о современных методах ветсанитарной экспертизы мяса

Материально-техническое обеспечение:

-

Учебные презентации

-

Видеоматериалы по санитарной обработке помещений и убою

-

Таблицы с ветеринарными нормативами

-

Муляжи или фото органов с патологическими изменениями

-

Образцы ветеринарных документов

-

Средства индивидуальной защиты (при проведении выездных занятий)

Методы и приёмы обучения:

-

Лекция с элементами беседы

-

Обсуждение ситуационных задач

-

Демонстрация и анализ видеофрагментов

-

Работа в группах

-

Самостоятельная практическая деятельность

Токсикология в ветеринарии и её роль в диагностике заболеваний

Токсикология в ветеринарии представляет собой науку, изучающую влияние токсических веществ (ядов) на организм животных, их диагностику, лечение и профилактику отравлений. В этой области основное внимание уделяется выявлению токсичных веществ, определению их происхождения, путей воздействия и механизмов, через которые они нарушают нормальное функционирование организма.

Ветеринарная токсикология включает в себя изучение как природных, так и синтетических токсинов. Природные токсины могут быть продуктами метаболизма животных (например, афлатоксины, токсины растений) или микробной активности (бактериальные экзотоксины). Синтетические токсины часто связаны с химическими веществами, такими как пестициды, лекарства, тяжелые металлы и яды, используемые в промышленности.

Важнейшая задача токсикологии в ветеринарной практике — это диагностика отравлений, основанная на комплексе лабораторных и клинических методов исследования. Для этого используются следующие подходы:

-

Клинические симптомы отравления. На основании наблюдений за поведением животного, изменений в его физиологическом состоянии (например, нервной, сердечно-сосудистой или дыхательной системы), а также общих симптомов интоксикации (рвота, понос, судороги, апатия, нарушение координации и др.), ветеринар может заподозрить отравление и направить животное на дальнейшее обследование.

-

Лабораторные исследования. Наиболее точные данные о токсическом воздействии можно получить с помощью анализа крови, мочи, тканей или содержимого желудка животного. Определение концентрации токсинов позволяет точно установить их наличие и степень интоксикации. Современные методы, такие как газовая хроматография, масс-спектрометрия, иммуноферментный анализ и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), позволяют обнаружить даже малые концентрации токсичных веществ.

-

Токсикологический анализ пищи и окружающей среды. Важно учитывать возможные источники токсинов, такие как корм, вода, растения, бытовая химия или другие вещества, с которыми животное могло вступить в контакт. Например, использование пестицидов или токсичных химических веществ в месте содержания животных может привести к их отравлению.

-

Систематизация токсинов. Ветеринарная токсикология включает классификацию токсичных веществ по типам воздействия (химическое, биологическое, физическое), степени токсичности и путям поступления в организм (ингаляционно, через пищу или кожу).

Использование токсикологии в диагностике отравлений помогает не только своевременно выявить проблему, но и предотвратить её развитие. Важно, что диагностика отравлений может включать как установление точной природы яда, так и определение наиболее эффективных методов его нейтрализации или выведения из организма.

Таким образом, токсикология в ветеринарии играет ключевую роль в диагностике отравлений, а также в предотвращении токсикозов через контроль за качеством корма, условиями содержания животных и безопасностью внешней среды.

Особенности заболеваний молочной железы у коров

Заболевания молочной железы у коров представляют собой комплекс патологических процессов, влияющих на структуру и функцию тканей, что приводит к снижению продуктивности и качества молока, а также к ухудшению общего состояния животных. Основной и наиболее распространённой патологией является мастит — воспаление тканей молочной железы, которое может иметь острый или хронический характер.

Этиология маститов включает бактериальные инфекции (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli и другие микроорганизмы), механические повреждения, эндокринные нарушения и стрессовые факторы. Инфекция проникает через сосковый канал, вызывая воспалительный процесс, сопровождающийся отёком, гиперемией, болевыми ощущениями и нарушением продукции молока.

Клиническая картина мастита варьируется от скрытых форм с изменениями только в молоке (увеличение соматических клеток, изменение цвета и консистенции) до явных симптомов: повышение температуры тела, болезненность молочной железы, покраснение, уплотнение тканей. При хроническом мастите наблюдается фиброз тканей, атрофия дольков и снижение продуктивности.

Диагностика основана на клиническом осмотре, лабораторных методах (микроскопия молока, бактериологический посев, определение соматических клеток) и инструментальных исследованиях (ультразвуковое сканирование молочной железы).

Лечение включает антибиотикотерапию, противовоспалительные препараты, физиотерапию и меры по улучшению санитарных условий. Профилактика направлена на поддержание гигиены доения, правильное кормление, снижение стрессовых факторов и регулярный ветеринарный контроль.

Помимо мастита, встречаются другие заболевания молочной железы: травматические повреждения, опухоли (доброкачественные и злокачественные), а также врождённые аномалии развития, которые влияют на функцию органа и требуют индивидуального подхода к диагностике и лечению.

Уход за животными в зимний период

Правильный уход за животными в зимний период включает несколько ключевых аспектов, направленных на поддержание их здоровья, комфорта и безопасности. Зимняя погода представляет собой ряд вызовов для домашних и сельскохозяйственных животных, таких как низкие температуры, сырость, и ограниченные возможности для активного передвижения.

-

Обеспечение тепла и укрытия. Животные должны иметь доступ к теплым, сухим и защищенным от ветра местам для отдыха. Это может быть специально оборудованная будка, клетка или сарай, который следует утеплить, обеспечить вентиляцией и защитой от сквозняков. Важно, чтобы в укрытии был сухой и мягкий настил (например, сено или солома), который поможет поддерживать комфортную температуру.

-

Уход за шерстью и кожей. В зимний период животные часто линяют, и шерсть может становиться менее плотной и менее защитной. Регулярное вычесывание помогает удалить отмершие волосы, а также способствует поддержанию кровообращения и защиты кожи от переохлаждения. При этом следует избегать купания животных в холодной воде, так как это может привести к переохлаждению.

-

Рацион и кормление. В зимний период животные тратят больше энергии на поддержание температуры тела, поэтому их рацион должен быть более калорийным. Необходимо увеличивать количество пищи, особенно богатой углеводами и жирами. Важно также обеспечить животным доступ к свежей воде, так как замерзшая вода может привести к обезвоживанию.

-

Прогулки и физическая активность. Важно не ограничивать физическую активность животных, однако необходимо учитывать погодные условия. Прогулки должны быть короткими, а при сильных морозах или ветре – вовсе исключены. Во время прогулок стоит одевать животных в специальные утепленные комплекты одежды (если это позволяет их порода), а также проверять лапы на наличие повреждений от льда или химических веществ, используемых для посыпки дорог.

-

Оборудование для защиты. Для домашних животных, гуляющих на улице, важно использовать защитное оборудование: специальные ботинки для защиты лап от холода и химических реагентов, а также теплые шлеи и куртки. Особенно это касается пород с короткой шерстью или с чувствительной кожей.

-

Профилактика заболеваний. В зимний период повышается риск простудных заболеваний и обморожений. Важно следить за состоянием здоровья животного, регулярно проводить профилактические осмотры, следить за наличием признаков переохлаждения, таких как дрожь, вялость, или изменение поведения. Также следует позаботиться о своевременной вакцинации.

-

Окружение и безопасность. Стоит исключить доступ животных к опасным для них предметам, таким как антифризы, которые могут быть ядовитыми. Если животные содержатся на улице, следует проверять их территорию на наличие скрытых угроз – например, острых предметов или токсичных растений, которые могут быть опасны в зимний период.

-

Контроль за состоянием лап. В зимнее время часто используются реагенты для посыпки дорог, которые могут раздражать кожу лап животных и вызывать трещины. После каждой прогулки лапы следует тщательно протирать теплой водой и сушить. Для профилактики трещин можно использовать специальные бальзамы для лап.

Смотрите также

Что мотивирует работать лучше?

Какими профессиональными навыками вы владеете?

Есть ли у вас опыт наставничества или обучения других сотрудников?

Проблемы и решения при внедрении новых облачных технологий

Опыт работы монтажником каменных конструкций: ключевые этапы и навыки

Карьерная консультация для инженера по поддержке сетей

Как я действую в конфликтной ситуации на рабочем месте?

Как избежать ошибок при работе геологом-строителем?

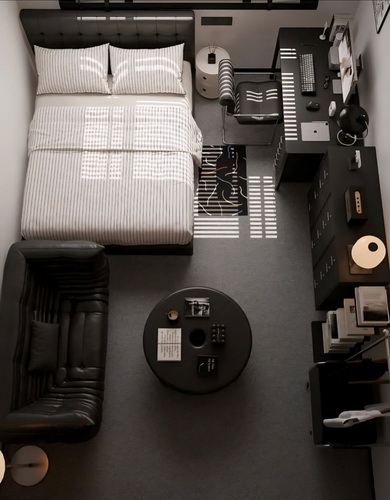

Как вы организуете рабочее пространство?