Астрономия играет ключевую роль в развитии космических технологий, поскольку именно она формирует фундаментальные научные задачи, которые стимулируют создание новых технических решений и усовершенствование существующих систем. Исторически развитие ракетной техники, телескопических систем и спутниковой аппаратуры было во многом мотивировано необходимостью наблюдать и исследовать объекты за пределами Земли.

Астрономические наблюдения потребовали высокой точности навигации, новых систем связи и усовершенствованных методов сбора, передачи и обработки данных, что привело к разработке соответствующих технологий. Например, исследования дальнего космоса привели к созданию систем ориентации космических аппаратов, основанных на звёздных датчиках и гироскопических платформах, используемых сегодня в спутниковой навигации и в пилотируемых полётах.

Телескопы, как оптические, так и радиотелескопы, стали основой для проектирования высокочувствительных детекторов, систем охлаждения, алгоритмов цифровой фильтрации и новых материалов, способных функционировать в экстремальных температурных условиях. Эти наработки интегрируются в системы спутниковой разведки, наблюдения за Землёй и в инженерные решения при строительстве орбитальных обсерваторий и межпланетных станций.

Астрономические потребности вызвали развитие ракет-носителей, способных доставлять тяжёлые телескопы и зонды на орбиты и за её пределы, что стало основой для всей современной космической транспортной инфраструктуры. Спутниковые астрономические обсерватории, такие как Hubble и James Webb, стали не только научными инструментами, но и технологическими вехами, задавшими новые стандарты для точности оптики, устойчивости конструкции и автономности систем управления.

Астрономия также требует создания новых алгоритмов для обработки массивов данных — обработка изображений, спектроскопия, машинное обучение для распознавания объектов и автоматической классификации. Эти решения находят применение в других отраслях, включая телекоммуникации, дистанционное зондирование, медицинскую диагностику и оборонные технологии.

Таким образом, астрономия не только вдохновляет космические исследования, но и определяет научно-технические приоритеты, направляя ресурсы на развитие технологий двойного назначения, способствующих прогрессу как в фундаментальной науке, так и в прикладных областях.

Методы поиска и изучения космических взрывов гамма-излучения

-

Введение в гамма-всплески

Первым этапом изучения гамма-всплесков является понимание природы этих объектов. Гамма-всплески (Gamma-Ray Bursts, GRB) — это чрезвычайно мощные всплески гамма-излучения, которые происходят в далеких частях Вселенной и могут длиться от миллисекунд до нескольких минут. Исследования GRB требуют особого подхода из-за их высокой энергии и необходимости обработки больших объемов данных.

-

Обзор методов обнаружения гамма-всплесков

Для поиска гамма-всплесков используются специализированные космические обсерватории, такие как NASA Swift, Fermi Gamma-ray Space Telescope и другие. Эти телескопы оснащены детекторами, которые могут зарегистрировать кратковременные всплески гамма-излучения. Важно отметить, что гамма-всплески могут быть как долгими (с длительностью более 2 секунд), так и короткими (менее 2 секунд). -

Раннее обнаружение с помощью спутников

Основной метод обнаружения гамма-всплесков на начальной стадии включает использование спутников, оснащённых датчиками гамма-излучения. Примером может служить обсерватория Swift, которая в реальном времени обнаруживает и фиксирует GRB, предоставляя точные координаты на небесной сфере. Для отслеживания быстрых всплесков используются алгоритмы автоматической обработки данных, что позволяет своевременно уведомить астрономов о возникновении события. -

Анализ временных профилей и спектров гамма-всплесков

После обнаружения гамма-всплеска следующим этапом является анализ его временного профиля. Временные данные помогают разделить всплески на короткие и долгие, что имеет важное значение для понимания их происхождения. Долгие всплески часто ассоциируются с коллапсом массивных звезд (суперновыми), в то время как короткие могут быть связаны с слиянием нейтронных звезд. Спектры гамма-всплесков позволяют выявить информацию о дальности и физических процессах, происходящих в источнике излучения. -

Методы локализации источников

Локализация гамма-всплесков осуществляется с помощью триангуляции на основе данных с нескольких спутников. Например, обсерватория Swift использует данные от спутников для точного определения координат источника. Это позволяет наблюдать за GRB в других диапазонах (рентгеновском, оптическом, инфракрасном) и исследовать его более подробно. -

Последующее наблюдение после всплеска

После обнаружения и локализации гамма-всплеска начинают проводиться наблюдения с помощью оптических и радиотелескопов. Это позволяет исследовать остаточные объекты (например, после взрыва) и изучать физические процессы, такие как образование сверхмассивных черных дыр, выбросы материи или наличие магнитных полей. Окружающая среда вокруг источника может быть анализирована с целью получения дополнительной информации о процессе взрыва. -

Моделирование процессов, связанных с GRB

Для более глубокого понимания происходящих в процессе взрыва физических явлений разрабатываются математические модели, которые описывают взаимодействие излучения с окружающей средой, распространение волн и их спектральные характеристики. Модели могут включать различные сценарии, такие как слияние нейтронных звезд или коллапс звезды в черную дыру, что помогает ученым делать выводы о природе гамма-всплесков. -

Использование мультидисциплинарного подхода

Для более полного изучения гамма-всплесков важно использовать мультидисциплинарный подход, включая астрономию, физику высоких энергий, теоретическую астрофизику и компьютерное моделирование. Эти исследования позволяют более точно интерпретировать данные и вырабатывать гипотезы о происхождении и эволюции таких объектов.

Основные этапы жизни звезды

Жизнь звезды можно разделить на несколько основных этапов, каждый из которых характеризуется различными физическими процессами и состояниями. Эти этапы включают начало звезды, её развитие, старение и смерть.

-

Протозвезда (начало жизни звезды)

На этом этапе звезда начинает формироваться из облака газа и пыли, называемого молекулярным облаком. Под действием гравитации частицы облака начинают сжиматься, что приводит к росту плотности и температуры. Когда температура в центре протозвезды достигает примерно 10 000 K, начинается процесс термоядерного синтеза, и звезда начинает излучать энергию. -

Главная последовательность

Этот этап является основным периодом существования звезды. Он длится от нескольких миллионов до миллиардов лет, в зависимости от массы звезды. В это время звезда стабильно горит, поддерживая баланс между силами гравитации, стремящимися сжать её, и давлением, создаваемым термоядерными реакциями в её ядре. Основным процессом на главной последовательности является синтез водорода в гелий через термоядерные реакции, при которых выделяется огромная энергия. -

Красный гигант

Когда звезда исчерпывает водород в своем ядре, термоядерные реакции прекращаются, и ядро начинает сжиматься, а внешние слои расширяются. Это приводит к увеличению радиуса звезды и снижению её температуры на поверхности. В этот период звезда превращается в красного гиганта. В её ядре начинается синтез более тяжёлых элементов, таких как углерод и кислород. -

Стадия звезды с активным термоядерным синтезом элементов

Для звёзд с массой выше примерно 8 масс Солнца, после исчерпания водорода в ядре происходят различные стадии синтеза более тяжёлых элементов, таких как углерод, неон, кислород и, в конечном итоге, железо. При этом звезда многократно расширяется и сжимается, с каждым циклом превращаясь в более массивные звезды с более сложной внутренней структурой. -

Смерть звезды

Конец жизни звезды зависит от её массы. Для звёзд средней массы (как, например, Солнце) конец жизни приводит к образованию белого карлика, когда звезда сбрасывает свои внешние слои и остаётся лишь ядро, которое постепенно остывает. Для звёзд массивной массы, в результате коллапса их ядра, возникает сверхновая, а оставшаяся плотная часть может стать нейтронной звездой или чёрной дырой. -

Сверхновая

Это один из самых ярких и разрушительных этапов в жизни звезды. Происходит в звёздах с массой выше 8 солнечных масс. В процессе сверхновой звезда уничтожает себя в результате гравитационного коллапса, что приводит к взрыву, выбрасывающему в пространство огромное количество энергии и элементов. Эти элементы могут стать строительными блоками для новых звёзд и планет. -

Чёрная дыра или нейтронная звезда

В случае сверхмассивных звёзд, после взрыва сверхновой, оставшаяся масса может коллапсировать в чёрную дыру. Это объект с настолько сильной гравитацией, что ничто, даже свет, не может покинуть его. Если звезда менее массивна, то её остатки могут образовать нейтронную звезду — компактное тело, состоящее почти исключительно из нейтронов.

Отчет по практическому изучению звездного неба с помощью планисферы

В ходе практического занятия по изучению звездного неба использовалась планисфера — инструмент для визуального определения видимого положения звезд и созвездий на ночном небе в заданное время и дату. Планисфера представляет собой двухслойный круглый диск с вращающимся верхним слоем, содержащим окошко для обзора звездного поля.

Работа с планисферой начинается с установки текущих даты и времени на шкале, после чего через окошко верхнего диска становится видимым звездное небо, характерное для заданного момента. На этом этапе фиксируются ключевые ориентиры: главные созвездия, положение ярких звезд, а также положение небесного полюса.

Практическое изучение включало идентификацию созвездий, расположенных в различных частях небосвода, с использованием плана и сравнение их с реальным небом. Планисфера позволила точно определить время восхода и захода конкретных звезд и созвездий, а также помочь в ориентировании по звездам.

Особое внимание уделялось особенностям сезонного изменения звездного неба: сдвигу видимых созвездий в зависимости от времени года и времени суток. Использование планисферы упростило понимание перемещения небесных объектов, продемонстрировав их цикличность и взаимосвязь с координатной системой экваториального небесного свода.

Таким образом, планисфера служит эффективным инструментом для углубленного знакомства с небесной сферой, позволяя систематизировать знания о звездном небе, развивать навыки ориентирования и астрономической навигации.

Исследование прецессии земной оси на модели

Прецессия земной оси — это явление, при котором ось вращения Земли медленно изменяет своё направление, описывая конус в пространстве. Этот процесс обусловлен воздействием сил тяжести Солнца и Луны на Землю, что вызывает её неидеальную форму и распределение массы. Прецессия Земли является следствием моментальных усилий, вызванных гравитационными взаимодействиями, и важным компонентом динамики Земли. В рамках модели прецессии рассматривается воздействие гравитации на форму планеты, а также момент инерции и скорость изменения угла наклона оси.

Математическое описание прецессии земной оси основывается на уравнениях, которые учитывают моменты инерции Земли и воздействие внешних гравитационных сил. Для точного анализа используется уравнение Эйлера для вращения жесткого тела в поле внешних сил. В нем параметры момента инерции и углового ускорения являются ключевыми величинами.

Модель прецессии включает следующие основные аспекты:

-

Геометрия Земли: Земля не является идеальным шаром, а имеет форму сплюснутого эллипсоида, что влияет на распределение массы и, соответственно, на динамику прецессии.

-

Гравитационные взаимодействия: Сила тяжести Солнца и Луны вызывает приливные силы, которые воздействуют на Землю. Эти силы приводят к перекосу оси вращения планеты, создавая момент силы, который и вызывает прецессию.

-

Момент инерции: Параметр момента инерции Земли зависит от её массы и распределения массы относительно оси вращения. Изменения в моменте инерции вследствие изменения формы Земли (например, в результате перераспределения массы океанов и ледников) влияют на скорость прецессии.

-

Угловое ускорение и период прецессии: На основе уравнений движения можно вычислить угловое ускорение, которое описывает скорость изменения угла наклона оси. Период прецессии, как правило, составляет около 26 тысяч лет, что связано с временем, за которое ось вращения Земли совершает полный оборот вокруг конуса.

Математически прецессия описывается следующим образом:

где:

-

— угловое ускорение оси Земли,

-

— момент силы, вызванный внешними воздействиями (приливные силы от Солнца и Луны),

-

— момент инерции Земли,

-

— угол наклона оси Земли относительно плоскости орбиты.

Исследования показывают, что прецессия земной оси не является изолированным явлением и зависит от многих факторов, таких как распределение океанских и ледниковых масс, а также изменения климата. Прецессия также влияет на климатические условия планеты, так как изменения угла наклона оси Земли связаны с изменениями солнечного радиационного облучения в разных регионах, что, в свою очередь, может оказывать влияние на долгосрочные климатические циклы.

В математической модели прецессии важно учитывать не только эффект, вызванный Солнцем и Луной, но и дополнительные факторы, такие как влияние других планет Солнечной системы. Для точных вычислений используют численные методы интеграции уравнений движения, что позволяет учитывать все взаимодействия с учетом времени и других параметров.

Рассмотрение прецессии на моделях позволяет понять более сложные динамические процессы, происходящие в Земле, и позволяет предсказать долгосрочные изменения, влияющие на климатические и астрономические циклы нашей планеты.

Определение долготы по звездному небу

Процесс определения долготы с использованием звездного неба основывается на астрономическом методе, который использует положение небесных тел для вычисления географической долготы наблюдателя. Этот метод применялся в навигации до появления современных систем спутниковых навигаций.

-

Выбор и подготовка инструментов: Для определения долготы используется секстант, а также астрономические таблицы (например, альманахи), которые содержат координаты небесных тел на определённые даты и время. Важно также иметь точные данные о времени, поскольку долгота определяется через разницу во времени между наблюдениями на месте и на определённой долготе (например, на Гринвиче).

-

Наблюдение за небесными телами: Наблюдатель фиксирует положение определённых звёзд или планет, используя секстант для измерения угла между горизонтом и звездой. Как правило, для этих целей выбираются яркие звезды, такие как Полярная звезда, или планеты, чьи координаты можно найти в астрономических таблицах.

-

Определение местного времени: Очень важным элементом процесса является точность определения местного времени. Для этого используется хронометр или другой точный источник времени, который позволяет установить, какое время соответствует наблюдаемому положению звезды.

-

Сравнение с данными в альманахе: Полученные наблюдения угловых координат сравниваются с положением звёзд в астрономических таблицах, которые дают их положение в зависимости от времени и дня. Если время на борту корабля или в наблюдательном пункте известно, то можно вычислить разницу во времени между наблюдаемым моментом и временем в нулевом меридиане (Гринвич).

-

Расчёт долготы: Разница во времени между наблюдением и Гринвичем указывает на разницу в долготах, так как Земля вращается на 15 градусов в час. Например, если разница во времени составляет 4 часа, то долгота составляет 60° западной долготы (4 * 15° = 60°). Направление (восточное или западное) определяется на основе направления движения звезд на небесной сфере и положения наблюдателя.

-

Корректировка результатов: После расчёта долготы могут потребоваться дополнительные корректировки, связанные с эффектами рефракции, уточнением времени и возможными погрешностями в измерениях.

Таким образом, метод определения долготы по звёздному небу является сочетанием точных астрономических наблюдений и математических расчётов, обеспечивающих высокую точность при соблюдении всех необходимых условий.

Анализ солнечного спектра и определение линий Фраунгофера

Практика анализа солнечного спектра и поиска линий Фраунгофера представляет собой важное исследование для изучения структуры солнечного излучения и свойств атмосферы Солнца. Солнечный спектр включает в себя непрерывный спектр, который характерен для излучения горячего тела, а также темные линии поглощения, известные как линии Фраунгофера. Эти линии представляют собой спектральные линии поглощения, обусловленные атомными переходами в химических элементах, находящихся в атмосфере Солнца.

Основной задачей при анализе солнечного спектра является идентификация этих линий и определение их положения в спектре. Линии Фраунгофера возникли в результате поглощения определенных длин волн света атомами химических элементов в солнечной атмосфере, что позволило провести их классификацию и изучение состава солнечной короны.

Процесс практического анализа солнечного спектра включает несколько этапов:

-

Сбор спектра: Для получения солнечного спектра используется спектрограф, который позволяет зафиксировать свет, проходящий через призму или дифракционную решетку. Солнечное излучение, преломляясь через эти элементы, разбивается на спектр с характерными полосами поглощения.

-

Идентификация линий Фраунгофера: Полученный спектр содержит множество темных линий, которые, как правило, идентифицируются по их местоположению и характеру. Для этого применяются специальные таблицы, содержащие информацию о длинах волн известных линий Фраунгофера, таких как H-алфа, D-линии натрия и других.

-

Анализ и интерпретация: Каждая линия Фраунгофера соответствует определенному элементу или иону в солнечной атмосфере. Анализ линий позволяет не только определить химический состав Солнца, но и исследовать физические процессы, такие как температура и плотность солнечной атмосферы, а также понять условия в короне Солнца.

-

Использование спектральных данных: Для более глубокого анализа могут применяться методы спектроскопии с высоким разрешением, что позволяет детально исследовать малые изменения в положении линий Фраунгофера, которые могут быть связаны с движением газа в атмосфере Солнца, а также с эффектами доплеровского сдвига.

Применение метода анализа солнечного спектра и линий Фраунгофера является основным инструментом в астрофизике для изучения солнечной активности, состава атмосферы звезд и других небесных объектов.

Отчет по визуальному наблюдению двойных звезд

Визуальное наблюдение двойных звезд представляет собой метод астрономических наблюдений, направленный на изучение систем, состоящих из двух звезд, связанных гравитацией и вращающихся вокруг общего центра масс. Основные цели таких наблюдений включают определение положения компонентов, измерение углового расстояния между ними, а также оценку их относительной яркости.

Наблюдения выполняются с использованием телескопа с достаточным разрешением для раздельного восприятия звездных компонентов. Важным инструментом является окуляр с микрометром или цифровой камерой, позволяющая измерять положение и расстояние с высокой точностью. Для оценки яркости применяются фотометрические методы или визуальные сравнения с эталонными звездами.

При проведении наблюдений фиксируются следующие параметры:

-

Позиционный угол (PA) — угол между направлением на север и линией, соединяющей две звезды, измеряемый по часовой стрелке в градусах.

-

Угловое расстояние (?) — угловой промежуток между компонентами двойной звезды, выражаемый в угловых секундах.

-

Отношение яркостей (?m) — разница в звездных величинах компонентов, характеризующая относительную светимость.

Для точного измерения позиционного угла и углового расстояния используется калибровка инструмента на стандартных двойных звездах с известными параметрами. Важным условием является стабильная атмосфера, минимизация влияния турбулентности и выдержка оптимального времени наблюдений для повышения точности.

Результаты наблюдений записываются в журнал с указанием даты, времени, координат объекта, параметров инструмента и атмосферных условий. Полученные данные сравниваются с каталогами и предыдущими измерениями для выявления динамики системы, таких как изменение орбитальных параметров и выявление возможных новых компонент.

Визуальное наблюдение двойных звезд является важным этапом в изучении физических характеристик звездных систем, помогает в определении массы и расстояния звезд, а также служит основой для более сложных спектроскопических и астрофизических исследований.

Измерение скорости вращения планеты методом спектроскопии

Скорость вращения планеты определяется на основе анализа спектральных линий, полученных с помощью высокоточного спектрометра. При вращении планеты одна половина её поверхности движется к наблюдателю, а другая — от него. В результате возникает эффект Доплера: спектральные линии, соответствующие элементам в атмосфере или на поверхности планеты, смещаются в разные стороны.

Для измерения скорости вращения фиксируют профиль спектральной линии. Из-за вращения линия расширяется — возникает так называемое доплеровское уширение. Величина уширения прямо связана с максимальной проекцией линейной скорости вращения на направление наблюдения (v sin i, где i — угол наклона оси вращения планеты к линии зрения).

Точечное смещение линий, а также их уширение анализируются с помощью моделей, учитывающих вращение, атмосферные движения и возможные турбулентности. При достаточном разрешении и сигнал-шуме удается выделить доплеровское смещение, что позволяет определить скорость вращения с точностью до нескольких км/с.

Данные о скорости вращения важны для изучения динамики атмосферы, распределения массы и внутренних процессов планеты, а также для определения ориентации оси вращения. В контексте астрономии эти параметры используются для моделирования эволюции планеты, понимания её климатических особенностей и сопоставления с другими объектами в Солнечной системе и за её пределами.

Вклад космических миссий в развитие астрономии

Космические миссии существенно изменили и расширили возможности астрономии, предоставив данные, недоступные для наземных наблюдений. Запуск спутников и межпланетных аппаратов позволил обойти атмосферные ограничения, такие как поглощение и искажение света, что особенно важно для наблюдения в рентгеновском, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Одним из первых и наиболее значимых проектов стала миссия «Хаббл», запущенная в 1990 году. Телескоп Хаббл обеспечил получение высококачественных изображений с высоким разрешением, что позволило детально изучить структуру галактик, звёздные скопления, туманности и экзопланеты. Его данные способствовали уточнению значения константы Хаббла и расширению модели эволюции Вселенной.

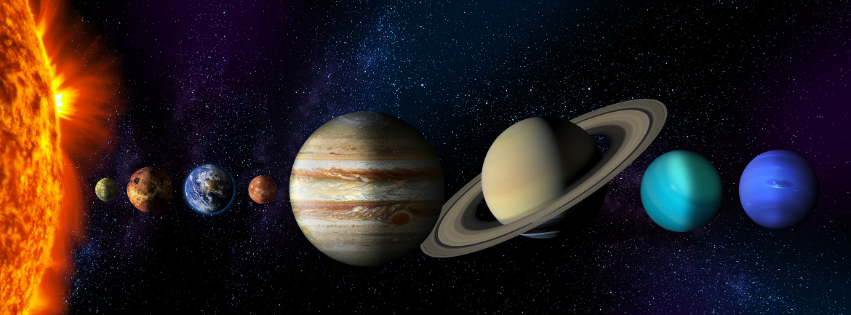

Миссии по изучению планет, такие как «Вояджер-1» и «Вояджер-2», предоставили уникальные данные о внешних планетах Солнечной системы и их спутниках, раскрывая их атмосферные и магнитные свойства, а также геологическую активность. Эти знания расширили понимание процессов планетообразования и динамики планетных систем.

Рентгеновские и гамма-обсерватории, например, «Чандра» и «Ферми», дали возможность изучать высокоэнергетические процессы во Вселенной, такие как излучение черных дыр, нейтронных звезд и сверхновых, что существенно расширило представления о физике экстремальных космических объектов.

Космические миссии по изучению космического микроволнового фонового излучения, например, «Коб» и «Планк», обеспечили критически важные данные о ранних этапах развития Вселенной, подтвердив модели инфляционной космологии и уточнив параметры космологической модели.

Современные миссии, такие как «Джеймс Вебб» (JWST), ориентированы на наблюдение в инфракрасном диапазоне с высокой чувствительностью, что позволяет изучать формирование первых галактик и звезд, а также атмосферу экзопланет, что открывает новые горизонты в понимании эволюции Вселенной и поиска условий для жизни вне Земли.

Таким образом, космические миссии обеспечили качественный скачок в астрономии, расширив диапазон наблюдаемых явлений, повысив точность измерений и позволив изучать космос в спектрах, ранее недоступных. Это кардинально изменило научные представления о строении и развитии Вселенной.

Гравитационные волны: Теория и наблюдения

Гравитационные волны — это колебания пространства-времени, распространяющиеся с конечной скоростью в пространстве, вызванные ускоряющимися массами. Они предсказаны общей теорией относительности Альберта Эйнштейна в 1915 году как решение уравнений, описывающих поведение гравитации на больших масштабах. Согласно теории, любые ускоренные массы, такие как вращающиеся черные дыры или сливающиеся нейтронные звезды, способны искажать пространство-время, создавая волны, которые распространяются от источника с приближенной скоростью света.

Гравитационные волны имеют два компонента: сжимающий и растягивающий. Они действуют перпендикулярно направлению распространения волны и вызывают небольшие колебания расстояния между любыми двумя точками в пространстве-времени. Амплитуда этих колебаний крайне мала, что делает их очень сложными для измерений.

Первые наблюдения гравитационных волн были сделаны в 2015 году детектором LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) в США. В момент слияния двух черных дыр на расстоянии примерно 1,3 миллиарда световых лет от Земли были зафиксированы изменения длины интерферометра LIGO, соответствующие прохождению гравитационных волн. Эти данные подтвердили гипотезу Эйнштейна и открыли новую эру в астрофизике.

Гравитационные волны являются мощным инструментом для изучения космоса. Они позволяют исследовать такие экстремальные объекты, как черные дыры, нейтронные звезды, а также процессы, которые не могут быть зафиксированы традиционными методами наблюдения, такими как световое излучение. Эти волны также предоставляют возможность изучать ранние этапы Вселенной, когда она была гораздо более компактной, и тестировать точность теории относительности в экстремальных условиях.

Особенности наблюдения гравитационных волн требуют использования крайне чувствительных приборов. Интерферометры, такие как LIGO и Virgo в Европе, могут обнаруживать изменения длины порядка 10??? метров, что меньше диаметра атома. Для достижения такой точности измерения детекторы используют лазеры и зеркала, расположенные на расстоянии нескольких километров. Гравитационные волны вызывают изменения в длине интерферометра, что и позволяет ученым фиксировать их присутствие.

С момента первого обнаружения в 2015 году были зарегистрированы десятки событий, таких как слияния черных дыр, слияния нейтронных звезд и другие явления, связанные с высокими энергиями. Эти события помогают ученым не только подтвердить теоретические предсказания, но и глубже понять процессы, происходящие в самых удаленных и экстремальных уголках Вселенной.

С каждым новым открытием потенциал гравитационных волн для астрофизики и космологии расширяется. В будущем они могут стать важным инструментом для изучения более экзотических явлений, таких как квантовые эффекты в космологических масштабах, а также для проверки моделей ранней Вселенной.

Космический микроволновой фон как доказательство теории Большого взрыва

Космический микроволновой фон (КМФ) представляет собой реликтовое электромагнитное излучение, оставшееся от ранних этапов эволюции Вселенной. Его открытие в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Уилсоном стало ключевым подтверждением теории Большого взрыва и сыграло решающую роль в переходе от альтернативных космологических моделей к стандартной космологической модели.

Согласно теории Большого взрыва, Вселенная возникла около 13,8 миллиардов лет назад из состояния крайне высокой плотности и температуры. По мере расширения и охлаждения, спустя примерно 380 000 лет после начала расширения, произошла рекомбинация — процесс, при котором электроны и протоны соединились в нейтральные атомы водорода. Это позволило фотонам свободно распространяться в пространстве, поскольку плазма стала прозрачной для излучения. Эти фотоны, распространившиеся по всей Вселенной, сегодня наблюдаются как космический микроволновой фон с температурой около 2,725 К.

КМФ является изотропным на больших угловых масштабах, что соответствует предположению о гомогенности и изотропности ранней Вселенной. Однако анизотропии КМФ — крошечные отклонения порядка десятитысячных долей Кельвина — предоставляют информацию о начальных флуктуациях плотности, из которых впоследствии образовались крупномасштабные структуры: галактики, скопления и сверхскопления.

Спектр КМФ точно соответствует спектру абсолютно черного тела, что подтверждает его тепловую природу и согласуется с моделью горячей плотной Вселенной. Наблюдения, проведенные спутниками COBE, WMAP и Planck, зафиксировали как спектральные характеристики, так и детализированную картину анизотропий, предоставив ценные данные о составе, возрасте, кривизне и темпе расширения Вселенной.

Ключевые космологические параметры, такие как доля темной материи, темной энергии, барионной материи, индекс спектра первичных флуктуаций и постоянная Хаббла, были точно определены благодаря анализу анизотропий КМФ. Кроме того, наблюдаемые флуктуации КМФ согласуются с предсказаниями инфляционной теории, дополняющей модель Большого взрыва, предполагающей кратковременный период экспоненциального расширения в самые ранние мгновения существования Вселенной.

Таким образом, космический микроволновой фон является эмпирическим свидетельством, подтверждающим ключевые положения теории Большого взрыва, и служит фундаментом современной физической космологии.

Основные методы спектроскопии в астрономии

В астрономии спектроскопия представляет собой важный инструмент для изучения физических свойств объектов Вселенной, таких как звезды, галактики, планеты и межзвездное вещество. С помощью спектроскопии астрономы могут анализировать свет, испускаемый или поглощаемый объектами, чтобы определить их химический состав, температуру, плотность, скорость и другие характеристики. Существует несколько основных методов спектроскопии, каждый из которых имеет специфические применения и особенности.

-

Оптическая спектроскопия

Оптическая спектроскопия используется для анализа видимого света, который распространяется через спектр от красного до фиолетового цвета. В этом методе анализируются линии поглощения и эмиссии в спектре, возникающие в результате переходов электронов между энергетическими уровнями атомов и молекул. Этот метод позволяет астрономам определять химический состав звезд и межзвездного газа, а также оценивать их температуру, давление и движения. -

Ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопия

Ультрафиолетовая спектроскопия используется для изучения объектов с высокой температурой, таких как горячие звезды или активные ядра галактик. В этих спектрах появляются особенности, связанные с возбуждением атомов и молекул, а также с излучением от экзотических ионизированных элементов. Инфракрасная спектроскопия применяется для изучения холодных объектов, таких как звезды на поздних стадиях эволюции или объекты, скрытые в пылевых облаках. Этот метод также используется для исследования состава экзопланетных атмосферы и характеристик галактик в далеком космосе. -

Радиочастотная спектроскопия

Радиочастотная спектроскопия используется для изучения излучения в радио-диапазоне, которое могут испускать молекулы и атомы в межзвездной среде. В частности, анализ спектров молекул, таких как CO, позволяет исследовать структуры межзвездного газа, обнаруживать молекулярные облака и детально изучать процесс звездообразования. Радиосигналы также могут использоваться для измерения скорости расширения Вселенной и наблюдения за движением объектов, таких как пульсары и нейтронные звезды. -

Микроволновая спектроскопия

Этот метод применяется для изучения молекулярных облаков, особенно для анализа переходов в молекулярных линиях, которые возникают на микроволновых длинах волн. Микроволновая спектроскопия активно используется для картирования и исследования молекулярного водорода (H2) и других сложных молекул, находящихся в межзвездных облаках. Также этот метод применяется для наблюдения за редкими и слабовидимыми процессами, происходящими в холодной межзвездной среде. -

Пульсаровская спектроскопия

Этот метод включает анализ изменяющихся периодических сигналов, испускаемых пульсарами, что позволяет исследовать их магнитные поля, скорость вращения и массу. Спектры пульсаров предоставляют информацию о том, как свойства звезды меняются в процессе её эволюции, а также о процессах, происходящих на её поверхности. -

Эмиссионная спектроскопия

Эмиссионная спектроскопия используется для анализа спектров, которые возникают, когда атомы или молекулы испускают излучение при переходах между энергетическими уровнями. Этот метод широко применяется для изучения горячих объектов, таких как активные ядра галактик, звезды в процессе активного горения или сверхновые. Эмиссионные линии, как правило, ярче, чем поглощенные, и служат индикаторами химического состава и физических условий в высокоэнергетических регионах. -

Фурье-спектроскопия

Фурье-спектроскопия применяется для изучения спектров излучения с использованием преобразования Фурье для анализа полученных данных. Этот метод позволяет получать более точные и высокоразрешенные спектры, а также уменьшать влияние помех и шумов, что делает его полезным при анализе слабых источников света и в области спектроскопии инфракрасного диапазона.

Все эти методы позволяют астрономам проводить комплексные исследования объектов и явлений, происходящих в космосе, и получать новые данные о составе, структуре и эволюции Вселенной.

Роль темной материи в структуре Вселенной

Темная материя является одним из ключевых компонентов, влияющих на структуру и эволюцию Вселенной. Она составляет около 27% всей материи и энергии во Вселенной, при этом не излучая электромагнитное излучение, что делает ее невидимой для прямых наблюдений. Несмотря на это, ее присутствие можно обнаружить по косвенным эффектам, особенно через гравитационные воздействия на видимую материю.

Темная материя играет решающую роль в формировании крупных космологических структур, таких как галактики, скопления галактик и сверхскопления. В период ранней Вселенной, когда гравитационные колебания были более выражены, темная материя обеспечила «каркас» для формирования первых галактик и крупных космологических объектов. Она сгущалась в области, где было больше вещества, создавая гравитационные ямы, которые притягивали обычную материю и способствовали образованию звезд и галактик.

Изучение галактических движений, таких как вращение галактик, демонстрирует, что видимая масса, состоящая из звезд и газа, недостаточна для объяснения наблюдаемой гравитации. Эти наблюдения указывают на наличие невидимой массы, которая воздействует на эти объекты. Одним из основных следствий присутствия темной материи является стабильность галактик. Без ее гравитационного воздействия, звезды на внешних орбитах галактик, вероятно, не могли бы удерживаться в своих орбитах, и галактики распались бы.

Кроме того, темная материя необходима для объяснения структуры большого масштаба Вселенной. Модели, основанные на обычной материи, не могут описать те крупные структуры, которые наблюдаются в космосе. Совокупности галактик и их скопления, а также космологические структуры, такие как филаменты и пустоты, являются результатом гравитационных взаимодействий между темной материей, обычной материей и темной энергией.

Темная материя также имеет значение для понимания процессов космологической эволюции. В модели расширяющейся Вселенной, темная материя и ее гравитационное влияние способствовали замедлению расширения, что создало подходящие условия для формирования галактик и звезд. В свою очередь, на более поздних этапах эволюции Вселенной, темная энергия, в отличие от темной материи, начала доминировать в процессе ускоренного расширения.

Таким образом, темная материя оказывает значительное влияние на динамику и структуру Вселенной. Она не только служит основой для формирования крупных космологических структур, но и влияет на эволюцию Вселенной в целом. Ее присутствие необходимо для объяснения множества наблюдаемых явлений, от галактических движений до крупных масштабных структур, что делает ее одним из ключевых элементов современной космологии.