Изучение межзвездной среды (МЗС) представляет собой сложную задачу, обусловленную её огромными размерами, высокой разреженностью и сложной химической и физической природой. МЗС состоит из низкочастотного радиационного фона, частиц и молекул, а также магнитных полей, и может включать в себя такие компоненты, как нейтральный водород, ионизированные газы, космическую пыль, а также более сложные молекулы, например, аммиак или углекислый газ. Прямое наблюдение и исследование этих компонентов требует использования различных методов, так как они находятся на больших расстояниях от Земли и взаимодействуют с космическим излучением, что делает их трудноразличимыми.

Методы изучения межзвездной среды:

-

Спектроскопия

Основной метод для изучения состава межзвездной среды — спектроскопия. Она позволяет анализировать электромагнитное излучение, исходящее от различных объектов или поглощаемое ими. Используя спектры, можно определить состав газов, их температуру, плотность и другие физические свойства. На Земле и в космосе применяются такие виды спектроскопии, как ультрафиолетовая, инфракрасная и радиоспектроскопия. Важнейшие объекты для спектроскопических наблюдений — это звезды, туманности и облака межзвездного газа. -

Радиоастрономия

Радиоизлучение — один из наиболее информативных методов изучения межзвездной среды, поскольку оно проникает через космическую пыль и позволяет исследовать области, которые недоступны для оптических наблюдений. При этом радиоизлучение может быть использовано для изучения не только самого газа, но и магнитных полей, облаков, а также аномальных объектов, таких как пульсары и нейтронные звезды. -

Интерферометрия

Для более точных и детализированных исследований используется метод интерферометрии, при котором с помощью нескольких радиоантенн или других инструментов создаются интерференционные картины. Этот метод позволяет значительно увеличить разрешение и позволяет наблюдать малые, но важные для изучения межзвездной среды объекты, такие как молекулярные облака или центры звёздных образований. -

Наблюдения в инфракрасном диапазоне

Инфракрасная астрономия играет важную роль в изучении МЗС, так как она позволяет проникать через пыльные облака, которые поглощают видимый свет. Инфракрасные наблюдения дают возможность исследовать молекулы, газовые облака и звезды, скрытые от оптических телескопов. Особенно важны инфракрасные спектроскопические данные, которые дают подробную информацию о химическом составе межзвездной среды. -

Космические миссии и зонды

Использование межпланетных аппаратов, таких как зонд «Вояджер» или «Новые горизонты», позволяет непосредственно измерять характеристики межзвездной среды за пределами солнечной системы. Данные, полученные с помощью таких миссий, дают уникальную информацию о плотности частиц, магнитных полях и межзвездном излучении на больших расстояниях от Земли. -

Измерение космического излучения

Космическое излучение, приходящее с различных объектов МЗС, является ценным источником информации о её составе и структуре. Использование космических детекторов для регистрации высокоэнергетических частиц позволяет исследовать как саму межзвездную среду, так и процессы, происходящие в её глубинах. -

Численные модели и симуляции

Для понимания процессов, происходящих в межзвездной среде, активно используются численные модели, которые позволяют воспроизводить сложные физические и химические процессы. Эти модели помогают прогнозировать изменения в плотности, температуре и составе газа, а также дают возможность исследовать динамику объектов и взаимодействие межзвездного вещества с окружающей средой. -

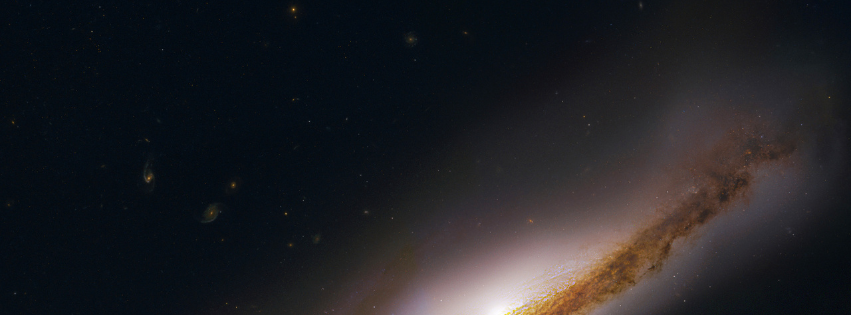

Оптические наблюдения

Несмотря на ограничения, связанные с поглощением света пылью, оптические телескопы остаются важным инструментом для наблюдения за звездами и туманностями, составляющими межзвездную среду. Современные телескопы, такие как "Хаббл" и другие обсерватории, позволяют получать детализированные изображения, которые помогают анализировать химический состав, форму и движение частиц в космосе.

Изучение межзвездной среды является неотъемлемой частью астрономии и астрофизики, позволяя раскрывать тайны формирования звёзд, галактик и других космических объектов. Совмещение различных методов и технологий делает возможным более глубокое понимание её структуры и взаимодействий, а также улучшает прогнозы для будущих космических исследований.

Методы измерения красного и синего смещения в астрономии

Красное и синее смещение — это ключевые явления, используемые в астрономии для исследования движения объектов в пространстве. Эти эффекты являются следствием Доплеровского сдвига, при котором волны (включая световые) сдвигаются в сторону более длинных (красное смещение) или более коротких (синее смещение) длин волн, в зависимости от того, движется ли источник света к наблюдателю или от него.

Красное смещение (Redshift)

Красное смещение наблюдается, когда источник света отдаляется от наблюдателя. Оно проявляется в растяжении волн света, что приводит к увеличению длины волны, особенно в области видимого спектра, но также и в других частях электромагнитного спектра. Это сдвиг спектра в сторону красной области видимого света или в сторону более длинных волн (инфракрасный, радио диапазоны).

Классическое объяснение красного смещения основано на эффекте Доплера, где скорость удаляющегося объекта вызывает увеличение длины волны излучения. Красное смещение можно количественно выразить через параметр , который определяется как отношение разницы между наблюдаемой и эмиссионной длиной волны к эмиссионной длине волны:

где — наблюдаемая длина волны, — длина волны, при которой излучение было испущено.

Красное смещение используется для определения скорости удаления астрономических объектов, таких как галактики или квазары. Например, эффект красного смещения является основным методом, с помощью которого астрономы обнаружили расширение Вселенной, а также измеряли скорость отдаляющихся галактик, поддерживая теорию о Большом взрыве.

Синее смещение (Blueshift)

Синее смещение, напротив, наблюдается, когда источник света движется к наблюдателю. Это проявляется в сокращении длины волны, что вызывает сдвиг спектра в сторону синей области видимого света или в сторону более коротких волн (ультрафиолетовый, рентгеновский диапазоны). В отличие от красного смещения, синее смещение связано с движением объектов в сторону наблюдателя.

Метод синего смещения также базируется на эффекте Доплера, где приближающийся объект уменьшает длину волны излучаемого света. Синее смещение в основном встречается при наблюдении объектов, таких как звезды в движении внутри нашей галактики, или галактики, которые приближаются к Млечному Пути, как в случае с галактикой Андромеды.

Применение для изучения движения объектов во Вселенной

Красное и синее смещение служат основными инструментами для изучения движения астрономических объектов на больших расстояниях. Используя данные о смещении спектра света, астрономы могут оценивать не только скорость движения объектов, но и их направление, что имеет критическое значение для понимания структуры и эволюции Вселенной.

-

Расширение Вселенной и закон Хаббла: Красное смещение наблюдается у всех удаленных галактик, что свидетельствует о том, что они удаляются от нас. Это явление связано с расширением пространства. Закон Хаббла описывает зависимость скорости удаления галактики от ее расстояния. Это фундаментальное открытие стало одним из основных доказательств теории о Большом взрыве.

-

Изучение релятивистских движений: С помощью измерений синего и красного смещения можно исследовать релятивистские скорости, близкие к скорости света. Например, для квазаров и релятивистских джетов можно вычислить их скорость, если известно соответствующее смещение в спектре.

-

Механизм образования и эволюция галактик: Изучение распределения красного и синего смещения среди различных объектов позволяет ученым понять, как происходили процессы формирования звездных систем и как они изменяются со временем. Это также помогает изучать столкновения и слияния галактик, которые могут приводить к различным изменениям в их структуре и динамике.

-

Измерение массы и гравитационных полей: В случае, когда объекты движутся по орбитам вблизи массивных тел (например, черных дыр или нейтронных звезд), изменения в спектре излучения помогают вычислить их массу и гравитационные характеристики. Красное смещение также используется для изучения гравитационных линз, когда свет от далеких объектов искажается под воздействием гравитации массивных тел.

-

Тестирование космологических моделей: Изучение красного смещения также важно для проверки теорий о космологической постоянной, темной материи и темной энергии. Данные о красном смещении позволяют строить более точные модели вселенной, основываясь на наблюдениях галактик, квазаров и других объектов.

Таким образом, методы измерения красного и синего смещения предоставляют астрономам мощные инструменты для исследования динамики объектов во Вселенной, их движения, а также для построения моделей, описывающих развитие и структуру космоса.

Устройство и принцип работы основных типов астрономических телескопов

Астрономические телескопы классифицируются по типу оптической системы, которая используется для сбора и фокусировки света. Основные типы телескопов: рефлекторы, рефракторы и катадиоптрики.

-

Рефракторы (линзовые телескопы)

Рефракторный телескоп использует линзы для фокусировки света. В его основе лежит принцип преломления света через прозрачные материалы, такие как стекло. В классическом рефракторе свет проходит через объектную линзу, которая фокусирует изображение на фокальной плоскости, где расположена окулярная линза. Преимущества рефракторов включают компактность и простоту конструкции, однако они имеют ограничения по диаметру линз, так как большие линзы могут страдать от аберраций, таких как хроматическая аберрация (неравномерное преломление света разных длин волн) и искажения формы из-за деформации материала. Современные рефракторы, как правило, используют несколько линз с определенными покрытиями для минимизации этих аберраций. -

Рефлекторы (зеркальные телескопы)

Рефлекторный телескоп использует зеркала для сбора и фокусировки света. Основной элемент рефлектора — это параболическое зеркало, которое фокусирует свет в точке, называемой фокусом. Зеркала, в отличие от линз, не страдают от хроматической аберрации, что делает рефлекторные телескопы предпочтительными для наблюдений в оптическом диапазоне и при использовании больших диаметров зеркал. В рефлекторах свет сначала собирается в главном зеркале, затем фокусируется в точке, и изображение выводится через вторичное зеркало на окуляр или камеру. Такие телескопы могут иметь различные конструкции, например, Ньютона, Кассегрена или Шмидта-Кассегрена. Рефлекторы часто применяются в крупных обсерваториях благодаря способности легко масштабироваться до больших диаметров. -

Катадиоптрики (комбинированные телескопы)

Катадиоптрик — это телескоп, который сочетает в себе элементы как рефлектора, так и рефрактора. Эти телескопы используют как линзы, так и зеркала для корректировки аберраций и улучшения качества изображения. Одним из самых известных типов катадиоптриков является телескоп Кассегрена, где использование как параболического главного зеркала, так и гиперболического вторичного зеркала, позволяет минимизировать различные оптические искажения. Катадиоптрики обеспечивают высокое качество изображения, а также компактные размеры, что делает их удобными для любительского астрономического наблюдения и астрофотографии.

Каждый тип телескопа имеет свои особенности и преимущества в зависимости от назначения и условий использования. Рефракторы хороши для высококачественных наблюдений при малых диаметрах, рефлекторы — для крупных обсерваторий и наблюдений на больших расстояниях, а катадиоптрики объединяют достоинства обеих систем для универсальных применений.

Красное смещение и его использование в астрономии

Красное смещение (или эффект красного смещения) — это явление, при котором спектральные линии света от удалённых объектов в космосе смещаются в сторону более длинных волн, то есть в красную часть спектра. Этот эффект возникает из-за расширения Вселенной, движения источников излучения или влияния сильных гравитационных полей.

Существует несколько типов красного смещения:

-

Космологическое красное смещение — связанное с расширением Вселенной. Согласно теории Большого взрыва, пространство между объектами в космосе расширяется, что приводит к увеличению длины волны света, испускаемого отдалёнными галактиками. Чем дальше галактика, тем больше её свет испытывает красное смещение. Этот эффект является одним из главных доказательств расширения Вселенной и используется для измерения расстояний до галактик.

-

Доплеровское красное смещение — возникает из-за движения источника света от наблюдателя. Если объект удаляется от нас, его свет "растягивается", что приводит к увеличению длины волны. Это явление применяется для изучения скорости удаляющихся объектов, таких как галактики, звезды или газовые облака.

-

Гравитационное красное смещение — связано с влиянием сильных гравитационных полей на свет. Когда свет проходит через область с сильным гравитационным полем, например, возле чёрной дыры или массивной звезды, его длина волны увеличивается, что приводит к красному смещению. Это явление служит подтверждением теории относительности Эйнштейна.

Красное смещение активно используется в астрономии для изучения космологических процессов. Одним из важнейших приложений является измерение скорости удаления галактик, что позволяет оценить параметры расширяющейся Вселенной и уточнять модели её эволюции. Космологическое красное смещение также используется для построения кривых яркости и формирования карт распределения галактик на больших масштабах.

Дополнительно, исследование гравитационного красного смещения помогает астрономам изучать структуры массивных объектов, таких как чёрные дыры и гало галактик, а также взаимодействия между светом и гравитационными полями в экстремальных условиях.

Таким образом, эффект красного смещения является ключевым инструментом для изучения динамики Вселенной, её структуры и эволюции.

Реликтовое излучение: природа и методы изучения

Реликтовое излучение (космический микроволновой фоновый фон, КМФФ) — это электромагнитное излучение, представляющее собой остаточное тепло Большого взрыва, возникшее примерно через 380 тысяч лет после начала расширения Вселенной. Оно равномерно заполняет космическое пространство и характеризуется спектром, близким к идеальному черному телу с температурой около 2,725 К. Это излучение является ключевым свидетельством теории Большого взрыва и источником информации о ранней Вселенной.

Методы изучения реликтового излучения:

-

Спектроскопические измерения

Основой для изучения реликтового излучения являются точные измерения его спектра в различных диапазонах электромагнитного спектра, преимущественно в микроволновом. Эти измерения позволяют подтвердить его чернотельный характер и определить температуру. -

Карты анизотропии

Составление карт небольших флуктуаций температуры и поляризации реликтового излучения с угловым разрешением. Анизотропии отражают неоднородности плотности и температуры в ранней Вселенной, которые впоследствии повлияли на формирование крупномасштабной структуры. Для этого используются спутниковые обсерватории, такие как COBE, WMAP, Planck. -

Поляриметрия

Изучение поляризации реликтового излучения помогает выявить процессы, происходившие во время рекомбинации и последующего периода, включая влияние гравитационных волн и свойства материи. -

Анализ углового спектра мощности

Использование углового спектра мощности анизотропий температуры и поляризации для определения ключевых космологических параметров: плотности темной материи, энергии темной энергии, геометрии Вселенной, параметров инфляции. -

Теоретическое моделирование и сопоставление с наблюдениями

Разработка физических моделей формирования и эволюции реликтового излучения, которые сравниваются с экспериментальными данным для проверки и уточнения космологических моделей.

Основные инструменты изучения — космические телескопы с микроволновыми детекторами, наземные и стратосферные обсерватории, а также методы обработки больших объемов данных с применением статистических и численных методов.

Природа и наблюдения пульсаров

Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звёзды, обладающие сильным магнитным полем и испускающие направленные пучки электромагнитного излучения, главным образом в радиодиапазоне. Эти пучки излучения наблюдаются с Земли как регулярные импульсы, обусловленные вращением звезды, когда луч проходит через линию видимости наблюдателя.

Образование пульсаров связано с коллапсом массивных звезд после сверхновой, в результате чего центральное ядро сжимается до состояния нейтронной звезды — объекта с массой около 1,4 солнечной, но диаметром порядка 10–20 км. В момент коллапса сохраняется угловой момент и магнитный поток, что приводит к экстремальным значениям частоты вращения (до нескольких сотен оборотов в секунду) и магнитного поля (10^8–10^15 Гаусс).

Основным механизмом излучения пульсаров считается ускоренное движение заряженных частиц вдоль магнитных полюсов, создающее узконаправленные пучки радиоволн. Эти частицы разгоняются в магнитосфере пульсара, где присутствуют электрические поля, возникающие из-за вращения магнитного диполя. Частоты импульсов строго регулярны и зависят от периода вращения нейтронной звезды, который постепенно увеличивается из-за потери энергии на излучение и магнитный тормозной момент.

Наблюдения пульсаров осуществляются преимущественно в радиодиапазоне с помощью радиотелескопов. С момента открытия в 1967 году была обнаружена огромная численность этих объектов, включая миллисекундные пульсары с экстремально быстрым вращением и более старые, медленно вращающиеся пульсары. Пульсары используются как естественные астрофизические часы, что позволяет исследовать фундаментальные процессы в экстремальных условиях, проводить высокоточные измерения межзвездной среды, а также тестировать общую теорию относительности и другие физические модели.

Дополнительно, наблюдения в рентгеновском и гамма-диапазонах выявляют пульсары с интенсивным высокоэнергетическим излучением, что связано с процессами аккреции вещества или генерацией пучков на поверхности нейтронной звезды. Модели пульсаров продолжают совершенствоваться, учитывая сложное взаимодействие магнитного поля, плазмы и релятивистских эффектов.