Использование возобновляемых природных ресурсов представляет собой ключевой элемент устойчивого развития, однако с геоэкологической точки зрения требует комплексного подхода, учитывающего как положительные, так и потенциально негативные последствия для окружающей среды и геосистем.

Во-первых, размещение объектов возобновляемой энергетики (ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных установок) оказывает трансформирующее влияние на ландшафтные структуры и природные процессы. Например, массовая установка ветрогенераторов может нарушать локальные микроклиматические условия, изменять миграционные маршруты птиц и создавать акустическое загрязнение. Аналогично, строительство солнечных ферм требует значительных площадей, что влечёт за собой деградацию почвенного покрова, снижение биоразнообразия и изменение характера землепользования.

Во-вторых, гидроэнергетика, несмотря на возобновляемый характер водных ресурсов, вызывает целый спектр геоэкологических рисков. Строительство плотин и водохранилищ изменяет гидрологический режим рек, способствует затоплению территорий, вымыванию почв, нарушению естественных русловых и эрозионных процессов. Это также ведёт к фрагментации водных экосистем и изменению уровня грунтовых вод.

Геотермальная энергетика требует осторожного обращения с подземными водами и тепловыми потоками. Неконтролируемое извлечение геотермальных ресурсов может привести к сейсмической активности, локальному проседанию земной поверхности и загрязнению подземных вод тяжелыми металлами и солями.

Биомасса как источник энергии сопряжена с рисками чрезмерной эксплуатации биоресурсов, деградацией почв и нарушением круговорота углерода, особенно при неправильном управлении лесными и сельскохозяйственными экосистемами.

Существенное геоэкологическое значение имеет также анализ жизненного цикла оборудования, используемого в возобновляемой энергетике. Производство солнечных панелей, ветряков и аккумуляторов требует значительных объемов сырья, включая редкоземельные металлы. Их добыча и переработка вызывают локальное загрязнение, нарушение геологических структур и истощение минеральных ресурсов.

Таким образом, несмотря на экологические преимущества возобновляемых природных ресурсов в плане сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения зависимости от ископаемого топлива, их использование должно быть тщательно сбалансировано с учетом геоэкологических факторов. Это предполагает интеграцию пространственного планирования, оценки воздействия на окружающую среду, разработку технологий утилизации и рециклинга, а также внедрение устойчивых практик природопользования.

Влияние сельского хозяйства на геоэкологическое состояние почв

Сельское хозяйство оказывает существенное влияние на геоэкологическое состояние почв, как в положительном, так и в отрицательном аспектах. Основные факторы, влияющие на почвы в сельскохозяйственных зонах, включают агротехнику, интенсивность использования земель, выбор культур, а также методы обработки и удобрения.

-

Почвенная эрозия

Одним из наиболее серьезных последствий интенсивного сельского хозяйства является почвенная эрозия. Открытие почвы, частая обработка земель, особенно в зонах с сильными осадками и ветровыми нагрузками, приводит к вымыванию верхнего слоя почвы, что снижает её плодородие. Эрозия может быть водной или ветровой, в зависимости от климатических условий и практик возделывания. -

Деградация структуры почвы

Интенсивное использование почвы, особенно при недостаточном отдыхе и севообороте, приводит к ухудшению её структуры. Чрезмерная механическая обработка земли, уплотнение почвы, недостаток органических веществ нарушает её пористость, что затрудняет проникновение воздуха и воды. Это снижает доступность питательных веществ для растений и замедляет процессы почвообразования. -

Потери биологического разнообразия

Монокультуры, характерные для интенсивного сельского хозяйства, ведут к значительному снижению биологического разнообразия почвенного покрова. Это снижает активность почвенной фауны, ухудшает баланс микрофлоры и микрофауны, что сказывается на биологической активности почвы и её способности к восстановлению. -

Химическое загрязнение

Использование химических удобрений, пестицидов и гербицидов оказывает токсическое воздействие на почву. Высокая концентрация нитратов и фосфатов в почвах приводит к их закислению, что нарушает микробиологическую активность и усвоение минералов растениями. Повышенные концентрации химикатов могут также загрязнять подземные воды, что усугубляет экологическую ситуацию в регионе. -

Вывод почвы из сельскохозяйственного оборота и рекультивация

Загрязнение и деградация почв в результате сельскохозяйственного использования часто требуют рекультивации. Методы рекультивации включают внесение органических удобрений, улучшение структуры почвы и восстановление её биологического баланса. Важнейшую роль здесь играет соблюдение севооборота, использование сидератов и минимизация химических воздействий. -

Плодородие и устойчивость почвы

Неправильное использование почвы снижает её способность к восстановлению, что делает сельскохозяйственные угодья менее продуктивными и более восприимчивыми к внешним воздействиям. Одним из факторов, способствующих деградации, является неконтролируемое использование водных ресурсов, что может привести к засолению и заболачиванию. -

Сельское хозяйство как фактор устойчивости экосистем

Иногда сельское хозяйство, при соблюдении правильных агротехнических практик, может способствовать улучшению геоэкологического состояния почв. Например, использование органических удобрений, агролесоводческих методов и эффективных систем орошения помогает поддерживать структуру почвы и её биологическую активность.

Таким образом, воздействие сельского хозяйства на геоэкологическое состояние почв зависит от соблюдения технологий земледелия, правильного управления ресурсами и соблюдения устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Анализ и прогноз загрязнения природных экосистем

-

Введение в анализ загрязнения экосистем

Анализ загрязнения природных экосистем включает в себя комплекс мероприятий по исследованию химического, физического и биологического состояния окружающей среды. Основная цель — выявление изменений, вызванных антропогенными или природными факторами, которые могут негативно повлиять на здоровье экосистем и человека. Прогноз загрязнения направлен на предсказание изменений в окружающей среде в условиях текущего загрязнения и воздействия экологических факторов. -

Методы анализа загрязнения экосистем

-

Химический анализ: С помощью хроматографического, спектрофотометрического и других методов оцениваются концентрации токсичных веществ (тяжелые металлы, пестициды, органические загрязнители). Этот метод позволяет определить наличие загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве.

-

Биологический мониторинг: Оценка состояния биоты экосистем (растений, животных, микроорганизмов) на основе наблюдения за их реакцией на загрязнение. Включает методы индикаторных видов и биоаккумуляции.

-

Физические методы: Использование дистанционного зондирования, анализа спутниковых снимков для оценки изменений в ландшафте, загрязнении воды и атмосферы.

-

-

Основные типы загрязняющих веществ

-

Химическое загрязнение: Включает пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий), органические соединения (PCBs, ДДТ). Они могут влиять на здоровье экосистем, разрушая биологическое разнообразие и вызывая мутации у видов.

-

Физическое загрязнение: Например, шумовое загрязнение, термическое загрязнение (повышение температуры водоемов) и световое загрязнение. Эти факторы могут нарушать поведение и размножение некоторых видов.

-

Биологическое загрязнение: Включает инвазивные виды, которые могут вытеснять местные экосистемы, нарушая их баланс.

-

-

Прогноз загрязнения экосистем

Прогноз загрязнения основывается на моделях, учитывающих текущие уровни загрязнения, тенденции роста антропогенной нагрузки и воздействие природных факторов. Основные этапы прогнозирования:-

Сбор и анализ данных: Обработка исторических данных о загрязнении, экологических показателях, данных о загрязняющих веществах.

-

Моделирование воздействия: Использование экологических моделей (например, модели распространения загрязняющих веществ в атмосфере и воде) для прогнозирования будущих изменений. Эти модели могут быть как статичными, так и динамичными, принимающими во внимание переменные параметры, такие как температура, влажность, изменения в географическом расположении источников загрязнения.

-

Экспертные оценки: С помощью экспертных систем и методов оценки рисков определяются потенциальные зоны с высоким уровнем загрязнения, а также прогнозируется динамика изменения состояния экосистем.

-

-

Методы прогнозирования

-

Статистический анализ: Использование регрессионных моделей, временных рядов и корреляционного анализа для прогноза загрязняющих веществ на основе данных о тенденциях.

-

Моделирование распространения загрязнителей: Применение гидродинамических, атмосферных и экологических моделей для прогнозирования переноса загрязняющих веществ и их воздействия на экосистемы.

-

ГИС-анализ: Использование географических информационных систем для интеграции и анализа пространственных данных, связанных с загрязнением. Это позволяет отслеживать загрязнение в реальном времени и прогнозировать его развитие.

-

-

Оценка воздействия загрязнения

Оценка воздействия загрязнения на экосистемы включает в себя:-

Оценку риска: Анализ воздействия загрязнителей на здоровье экосистем с использованием методов оценки экологических рисков (например, риск от загрязнения воды токсичными веществами).

-

Экологическое моделирование: Прогнозирование долгосрочных эффектов загрязнения на виды, экосистемы и биологическое разнообразие. Модели могут учитывать различные сценарии изменения климата и антропогенных воздействий.

-

Оценка восстановительных процессов: Изучение способности экосистем к самовосстановлению после загрязнения. Это важно для определения устойчивости экосистем и разработки мер по их охране.

-

-

Меры по предотвращению и снижению загрязнения

-

Экологический контроль и мониторинг: Постоянный мониторинг загрязняющих веществ с использованием современных датчиков и сенсоров. Это позволяет оперативно выявлять загрязнение и принимать меры.

-

Применение экологически чистых технологий: Разработка и внедрение технологий, снижающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду.

-

Законотворчество и регуляция: Разработка и внедрение жестких экологических стандартов, установление ограничений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

-

Просвещение и участие общественности: Вовлечение общественности в процессы мониторинга загрязнения и в принятие решений по улучшению состояния окружающей среды.

-

-

Будущие направления и вызовы

Развитие технологий мониторинга и прогнозирования, таких как использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора данных, применение нанотехнологий для очистки загрязнений и моделирование изменения климата в сочетании с загрязнением экосистем, позволит повысить точность прогнозов и улучшить методы защиты природных ресурсов.

Экологические последствия освоения новых территорий

Освоение новых территорий может иметь ряд серьезных экологических последствий, которые оказывают влияние на местные экосистемы, биоразнообразие и климатические условия. Основные из них включают:

-

Утрату биоразнообразия. В процессе освоения земель, особенно при урбанизации и аграрном освоении, уничтожаются природные экосистемы, такие как леса, болота и прерии. Это приводит к исчезновению видов животных и растений, которые зависели от этих экосистем. В результате сокращается генетическое разнообразие, что влияет на устойчивость экосистем в будущем.

-

Деградация почвы. Вспашка новых земель под сельскохозяйственные нужды, вырубка лесов и другие виды антропогенного воздействия приводят к эрозии почвы, ухудшению её структуры и снижению плодородия. Это затрудняет сельское хозяйство и вызывает дальнейшие проблемы, такие как засоление и опустынивание.

-

Изменение гидрологических условий. Освоение новых территорий часто связано с изменением водного баланса. Строительство водохранилищ, дамб, ирригационных систем и городская застройка могут изменить естественные водные потоки, что влияет на экосистемы рек и озёр. Нарушение гидрологического режима может привести к наводнениям, засухам или изменению качества воды.

-

Загрязнение окружающей среды. В процессе освоения территорий, особенно в индустриальных зонах, часто происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воду и почву. Примером является загрязнение земель при добыче полезных ископаемых, химической переработке, а также в результате массового использования пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве.

-

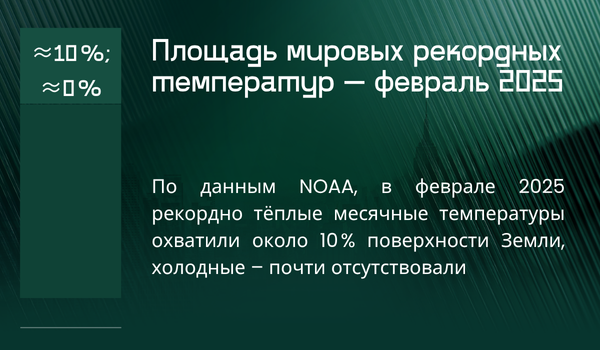

Парниковый эффект и изменение климата. Вырубка лесов и разрушение природных экосистем способствуют увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, что усугубляет глобальное потепление. Леса, которые выступают в качестве углеродных поглотителей, теряются, и способность природы поглощать углекислый газ снижается.

-

Влияние на местные климатические условия. Изменение ландшафта может повлиять на микро- и макроклимат в освоенных районах. Уменьшение лесных массивов и изменение структуры почвы могут привести к увеличению температуры, изменению режима осадков и усилению ветров. Это может повлиять на сельское хозяйство и увеличить частоту экстремальных погодных явлений.

-

Социально-экономические последствия. Нарушения экосистем в процессе освоения новых территорий могут вызвать проблемы для местных сообществ, которые зависели от естественных ресурсов. Утрата лесных массивов или рыбных промыслов может привести к бедности и социальной нестабильности, что, в свою очередь, вызывает миграцию населения и дополнительные экологические и социальные проблемы.

Таким образом, освоение новых территорий сопряжено с серьезными экологическими рисками, которые требуют внимательного подхода к планированию и реализации таких процессов. Для минимизации этих последствий необходимо внедрение устойчивых технологий, соблюдение экологических стандартов и проведение комплексных оценок воздействия на окружающую среду.

Роль геоэкологии в решении проблемы загрязнения почвы химическими веществами

Геоэкология изучает взаимосвязи между географической средой и экологическими процессами, что позволяет выявлять источники и механизмы загрязнения почвы химическими веществами, а также разрабатывать методы их контроля и устранения. Анализ пространственного распределения загрязнителей с использованием геоэкологических подходов помогает выявить зоны высокого риска и определить основные пути миграции токсичных веществ в почве. Геоэкологические методы включают комплексную оценку почвенных профилей, химический и физико-химический анализ почвы, а также картографирование загрязнённых территорий.

Применение геоинформационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования в геоэкологии обеспечивает мониторинг загрязнений в реальном времени, позволяет прогнозировать распространение химических веществ и оценивать эффективность мероприятий по рекультивации. Геоэкологические исследования способствуют разработке технологий очистки почв, таких как биоремедиация, стабилизация и фиторемедиация, с учётом специфики геохимических условий конкретных территорий.

Геоэкология интегрирует данные о геологической структуре, гидрогеологических особенностях и климатических условиях, что позволяет прогнозировать долгосрочные последствия загрязнения и разрабатывать устойчивые стратегии управления почвенными ресурсами. Таким образом, геоэкология обеспечивает научную основу для комплексного подхода к предотвращению, контролю и ликвидации загрязнения почвы химическими веществами, способствуя сохранению экологического баланса и здоровья экосистем.