1. Основные этапы формирование современного российского исторического образования

Элементы исторического образования в допетровской Руси.

Преимущественно в работах нравственно-этического плана.

Становление светского исторического образования в России в XVIII в.

В России история как самостоятельный учебный предмет стала изучаться в начале XVIII в. Становление истории как учебного предмета в первых российских гимназиях было связано с именем Петра I. В России в конце XVIII в. формировались основы государственной системы общедоступных школ, в которых отечественная история стала обязательным предметом.

Историческое образование в России в XIX — начале ХХ вв.

В первой половине XIX в. в лицеях и гимназиях России происходило становление классической модели исторического образования. Изложение материала в учебниках носило повествовательный и избыточно фактографический характер. Характерной чертой исторического образования в дореволюционной России была его воспитательная направленность в духе государствоцентризма. В учебниках проводились идеи православия и самодержавия как незыблемой основы русской государственности.

Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного исторического образования в России в ХХ в.

С установлением советской власти начался новый этап в развитии исторического образования. Коренным образом изменилась общая концепция образования. Главной целью школы стало воспитание нового человека, строителя социализма, с марксистских, пролетарских позиций переосмысливавшего знания, накопленные человечеством в прошлом.

Советская общеобразовательная школа в первую очередь должна была готовить учеников к трудовой жизни. Воспитание было ориентировано на ценности коллективизма, на подавление интересов личности идеологическими целями и установками.

Школьное историческое образование в СССР (начало 1930-х — конец 1950-х гг.)

В образовательные цели входило вооружение учащихся системой знаний о поступательном развитии общества с древнейших времён до наших дней. Цели воспитания ориентировали на формирование у школьников «высоких морально-политических качеств», «советского патриотизма и социалистического интернационализма», «уважения к национальному достоинству и национальной культуре», непримиримости к любым проявлениям национализма. Цели развития были направлены на формирование у учащихся «творческого мышления, познавательной активности, самостоятельности суждений, способности к самообразованию».

Школьное историческое образование в Российской Федерации

Этапы становления:

Школьное историческое образование сегодня — один из наиболее сложных и противоречивых элементов федеральной системы общего образования. В рамках эволюционного процесса развития современной системы школьного исторического образования можно условно выделить ряд этапов, совпадающих в целом с этапами реформирования общего образования в Российской Федерации в целом.

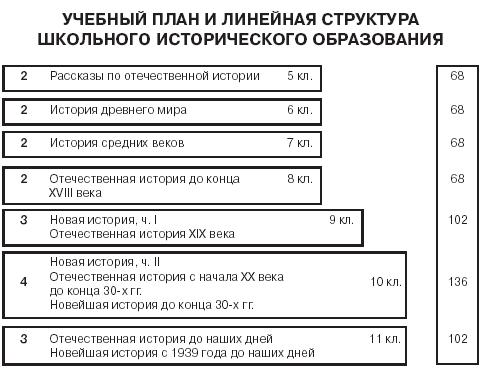

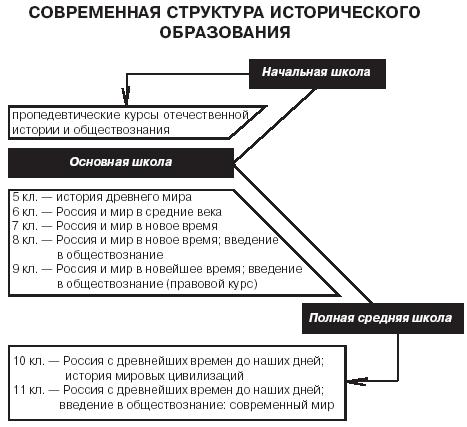

В 90-е годы проведен Закона РФ «Об образовании».Школа стала переходить с линейной на концентрическую систему образования, т. е. изучение истории России в контексте Всемирной истории. В это же время ввели госстандарт - обязательный минимум исторического образования. В современной школе ученик получает большую своду действий в процессе обучения, больше учитываются его индивидуальные способности. Внедряются программы разного уровня обучения, дающие базовые и углубленные знания.

2. Предмет, задачи методики обучения истории в школе с позиций традиционной и развивающей технологии

Метод – наука обучать.

1.Классический метод – репродуктивные (объяснительно-иллюстративный).Задачи учащимся – ответить на вопросы, пересказ не ведет к индивидуальному развитию ребенка.

2. Развивающий метод – нач. разрабатываться в 20-е годы.

Преподаватель является единственным инициативно действующим лицом. Главное усилие преподавателя при этом направлено на то, чтобы наилучшим образом представить учебную информацию. Учащийся также должен предъявить преподавателю усвоенное содержание учебного материала.

Традиционное обучение - широко распространен в учебном процессе. Почти не формирует умений использовать полученные знания, не обеспечивает возможность реализовать познавательную деятельность студентов. Перегружает память учеников, ориентирует их на механическое запоминание учебного материала, даже в случае самостоятельной работы с учебником. Метод необходим для первоначального формирования определенного запаса учебной информации, которым можно оперировать при организации деятельности более высокого уровня, в случае необходимости дополнить и расширить знания студентов.

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориентирующееся на творческое развитие способностей учащихся. Под развивающим обучением понимают также способ организации обучения, при котором содержание, методы и формы учебного процесса ориентированы на всестороннее развитие ребенка.

Основные принципы развивающего обучения:

1. Опирается на психологические основы развития(мотивация).

2. Приспособиться к уровню развития индивида.

3. Личность ученика в обучении признается как полноценный субъект любой деятельности.

4. В прочесе обучения ученик и учитель сотрудники.

Технологии:

1. Критическое мышление.

2. Компетентный подход (умения, навыки).

-умение понимать.

-прослеживать причинно-следственные связи.

-выделить главное и вторичное.

3. Проектная деятельность.

3. Современные средства оценки результатов обучения

Классический контроль

Виды контроля:

1) предварительный контроль (перед началом изучения учебного материала для определения исходного уровня );

2) текущий контроль

3) тематический (после изучения темы, раздела для систематизации знаний обучаемых);

4) периодический (контроль по целому разделу учебного курса);

5) итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов периодического контроля).

Формы контроля:

1) индивидуальный;

2) групповой;

3) фронтальный;

4) парный.

Иногда в качестве форм контроля выделяют: зачет, экзамен, собеседование, контрольную работу.

Методы контроля - это способы определения результативности учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической работы обучающих.

1. Устный (устный опрос).

2. Письменный (упражнения, контрольные работы, сочинения, отчеты и т. д.).

3. Практический (для выявления сформированности умений и навыков практической работы или двигательных навыков).

4. Машинный.

5. Самоконтроль.

6. Комбинированный (уплотненный) – сочетание различных методов контроля.

Взаимосвязь видов, методов, форм и средств контроля:

входной | промежуточный | итоговый | остаточные знания |

собеседование, анкетирование, контрольная работа, экзамен, тестирование | собеседование, анкетирование, контрольная работа, опрос, домашнее задание, тестирование мониторинг | зачет, экзамен, тестирование мониторинг | тестирование |

Инновационный контроль

Оценка – представляет собой единовременное действие или взаимодействие между преподавателем и студентом, результатом которого является количественный или качественный результат, отражающий достижения субъекта на определенном этапе образования.

Диагностика, в отличие от оценки, предполагает не только оценку, но и сравнение этой оценки с некоторыми стандартизированными нормами. Соответственно, диагностика, как правило, применяется не чаще двух раз на протяжении одного курса: в начале изучения (диагностика остаточных знаний или входного уровня компетентности) и в конце изучения (диагностика уровня достижений).

Мониторинг выявить остаточные знания, какие знания дали учащиеся

Письменные:

Тестирование

Работа с заданием

Зачет – по текущей теме, итоговый.

4. Мотивы учебной деятельности. Вводно-мотивационные уроки истории, их цель, структура

На вводно-мотивационном уроке учитель демонстрирует учебное пособие

-сказать о наличии учебника.

-о коллективе составителей сказать

-форзац учебника

-открыть содержание (глава, часть, параграф)

-сказать об обозначениях в учебнике.

5. Решение учебных задач на уроках истории в системе развивающего обучения.

На уроке ставится частно-дидактическая цель (мотивационная часть урока). Мотивировать учащихся к изучению темы, показать ее значимость.

В настоящее время наблюдаются стремительные изменения во всём обществе, которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь идёт о способности к творческому мышлению, поиску собственных путей решения проблемы, инициативности. Именно в современной школе должны закладываться основы думающей, самостоятельной личности, способной неординарно мыслить, активно действовать, принимать решения и нести за них ответственность.

Преобладание деятельности репродуктивного характера ведёт к пассивному восприятию учебного материала, к снижению интереса к предмету, неумению самостоятельно добывать знания на любой ступени обучения.

В современных условиях, когда происходит переход на ФГОС, встаёт вопрос продуктивного обучения на уроках истории, когда обучающийся самостоятельно осуществляет поисковую деятельность для приобретения нового знания.

Встает вопрос, каким образом организовать обучение учащихся 5-6 классов, чтобы оно способствовало развитию познавательной активности и самостоятельности детей на уроках истории.

Необходимым начальным этапом развёртывания поисковой деятельности на уроке истории является постановка учебной задачи. Учебная задача – цель, которую надлежит выполнить ученику в определённых условиях учебного процесса.

Учебная задача имеет свои исходные условия и содержит вопрос (чаще всего «почему?»), требующий ответа.

При решении проблемной УЗ результатом усвоения знаний считается не воспроизведение образцов, а их самостоятельное добывание. Процесс решения УЗ включает в себя три этапа:

Аналитический: анализ данных, выявление проблемы, принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи.

Поисково-эвристический: процесс выполнения отдельных шагов по решению УЗ, привлекая необходимые знания, нахождение решения.

Организация самоконтроля и коррекции.

Приведу пример, как строится поисковая деятельность при решении учебной задачи на уроках истории в 6 классе.

Тема: «Правление князя Владимира и крещение Руси»

Предварительное домашнее задание: прочитать два документа и сравнить их. Анализ документов по вопросам: О чём говорится в первом документе? (Владимир – ревностный язычник). О чём говорится во втором документе? (Владимир принимает христианство).

Проблематизация: по свидетельству летописца на Руси никогда так ревностно не относились к язычеству, как в начале правления Владимира. Но прошло 8 лет, и князь вдруг резко поменял взгляды.

Учебная задача урока (УЗ): Почему князь Владимир отказывается от язычества и вводит в качестве государственной религии христианство?

После постановки УЗ учащиеся выдвигают предположения, которые фиксируются учителем.

Пример выдвижения предположений:

Тема: «Правление князя Владимира и крещение Руси»

- Возможно, что он последовал примеру своей бабушки княгини Ольги

- Возможно, что он хотел таким образом завоевать уважение других стран

- Возможно, что князь хотел укрепить дружбу с Византией.

Последовательность решения УЗ урока в 6 классе

Приход к власти Владимира I.

Познакомьтесь с историческим документом о приходе Владимира I к власти.

Ответьте на вопросы: Владимира, незаконнорождённого сына Святослава, мало кто хотел видеть князем киевским. Как ему удалось занять престол? Какие черты характера проявил Владимир? Каким образом в нём проявился ревностный язычник?

Деятельность князя Владимира I.

Проанализируйте содержание исторических источников о деятельности князя. В чём отличие в деятельности князя Владимира и князя Святослава?

Принятие Русью христианства.

Работа в парах.

1 пара. «Повесть временных лет» о выборе веры.

Вопросы: Какие религиозные верования были отвергнуты Владимиром и почему? Почему религиозный выбор Руси оказался именно таким? Какую реальную ситуацию отражает это предание? Стояла ли в это время Русь перед каким-либо религиозным выбором?

2 пара: Корсунская легенда о крещении Владимира.

Подумайте, какое значение имело то, что Владимир буквально заставил Византию окрестить себя? Найдите в документе свидетельства того, что факт крещения Владимира в Корсуни не является бесспорным.

Знакомство с иным фактом крещения Владимира – «Свидетельство монаха Иакова» .

Вопросы: исходя из сведений, полученных из документа, кто подвиг Владимира к принятию христианства? В чём мы ещё раз убеждаемся, встречаясь с разными точками зрения?

3 пара: «Повесть временных лет» о крещении Руси.

Вопросы: Каков был характер крещения? Подумайте, в чём причина того, что славяне противились принятию христианства? Чем можно объяснить живучесть языческих верований на Руси?

Знакомство с текстом учебника о крещении Руси.

Что общего и различного с «Повестью временных лет»?

Итоги правления князя Владимира I.

Знакомство с фрагментами исторических трудов и составление перечня итогов по пунктам.

Почему князь Владимир отказывается от язычества и вводит в качестве государственной религии христианство?

Фиксация вывода в тетради: Владимир вводит христианство, так как это объединяло древнерусское общество; помогало создать единое государство на основе общей религии, культуры; Русь включается в европейский христианский мир и на Русь начинают смотреть как на партнёра.

Сверка ответа с выдвинутыми ранее гипотезами.

6. Учебная деятельность на уроках истории

-Научить работать с текстом - читать, понимать, объяснительно-комментирующее чтение, осознание терминов.

-в 5-6 классе чтение вы выборочное

-чтение по рядам, по цепочке и т. д.. Чтение и понимание текста.

-научить составлять план:

1.простой 5кл.

2юсложный 6кл.

3.развернутый 7кл.

4.конспект 8кл.

В 5 классе объяснить что такое план текста, о чем говорить, как озоглавить.

Обозначать арабскими цифрами в сложном плане. Составлять цитатный план.

С помощью учебника научить составлять таблицы

-сравнительные (вопрос-ответ)

Составлять графики, в конце сделать вывод.

Обязательно привлекать рабочую тетрадь

Составить хронологические таблицы.

7. Современные средства оценки результатов обучения (тестирование).

Мониторинг выявить остаточные знания, какие знания дали учащиеся

Письменные:

Тестирование

Работа с заданием

Зачет – по текущей теме, итоговый.

8. Формирование теоретических знаний на уроках истории (понятий, причинно-следственных связей).

В старших классах нужно составлять логические схемы (государственное устройство киевской Руси). Причинно следственные связи. Работа со схемами – причины предпосылки – блок схема).

-от причин революции до обстоятельств ее проблем..

Научить учащихся найти новые понятия причинно-следственной связи, закономерности с помощью учебника.

9. Формирование исторических представлений на уроках истории: Особенности формально-эмпирического представления на традиционных уроках.

Отцы-основатели развивающего обучения видели объяснительно-иллюстративный метод так: при традиционном типе обучения с доминированием объяснительно-иллюстративного метода «любое знание ребёнка должно получить своё оформление в виде отвлечённых и последовательных словесных абстракций». Каждая такая абстракция, для её конкретизации соотносится с «определённым образом-представлением» (). Отсюда, приходил к весьма категоричному, уничижительному для объяснительно-иллюстративного метода выводу. Обучаясь по объяснительно-иллюстративному алгоритму, учащиеся совершают лишь формально-эмпирические обобщения, фактически продолжают оперировать общими представлениями или несодержательными, «тощими» абстракциями. Иными словами, только «организация обучения по типу учебной деятельности» приводит к формированию теоретического мышления, позволяет ребёнку проникать в сущность изучаемого. А традиционное обучение формирует лишь « формально-эмпирические понятия», основывающихся на «внешних», «наглядных», «несущественных» признаках. Формально-эмпирические понятия, есть «ни что иное, как общие представления, соотнесённые ребёнком с тем или иным словом-термином» (). Фактически, по мнению , формально-эмпирические понятия релевантны наглядно-образному мышлению, «зацикливающемуся» на формах, частностях, «кажимости», «видимости» предметов и явлений. Если сказать совсем просто, при традиционном типе обучения ребёнок учится встречать и провожать ту или иную проблему лишь «по одёжке» (явлению, форме). А при развивающем обучении «встречает по одёжке (форме), провожает по уму (сущности)».

10. УМК (учебно-методический комплекс).Роль учебника, методического пособия для учителя, рабочей тетради в организации учебной деятельности на уроках истории.

Учебное пособие, рабочие тетради, их форма, постановка вопроса, заданий.

Учебники школьные:

Существует 3 уровня учебника.

1.московский учебник

2.региональный учебник

3.федеральный учебник(базовый и альтернативный)

Должен быть методический аппарат. В конце параграфа вопросы и задания.

На вводно-мотивационном уроке учитель демонстрирует учебное пособие

-сказать о наличии учебника.

-о коллективе составителей сказать

-форзац учебника

-открыть содержание (глава, часть, параграф)

-сказать об обозначениях в учебнике.

Многие учителя перешли на схемы и таблицы по истории.

11. Обучение учащихся приемам работы с историческим источникам (примеры работы)

Приёмы работы с документом.

Документы повествовательно-описательного характера (летописи, хроники, мемуары, письма, описания путешествий) дополняют рассказ учителя, не требуют обязательного анализа.

Документы актового характера (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры, статистические и следственные документы, программы, речи) дополняют рассказ учителя, однако требуют комментария или анализа.

Памятники художественного слова: произведения устного народного творчества (мифы, басни, песни, крылатые выражения). Например: миф о Тесее, гордиев узел, “Вот тебе бабушка и Юрьев день!”, песнь о Роланде) дополняют и украшают рассказ учителя, создают яркие образы и картины прошлого, способствуют ощущению духа эпохи.

Все указанные группы документов учитель может включить в свой рассказ, если он передаёт сущность событий, хочет усилить эмоциональность в изложении материала. Отрывок должен быть небольшим, простым и понятным, легко восприниматься на слух. Незнакомые термины и понятия разъясняются.

12. ИУМК (Инновационный учебно-методический комплекс) электронное приложение, учебник, методическое пособие для учителя, рабочая тетрадь. Особенности организации рабочей деятельности.

Учебное пособие главная помощь для учителя.

Под инновационным учебно-методическим комплексом понимается полный набор средств обучения, необходимых для организации и проведения учебного процесса, который за счет активного использования современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий должен обеспечивать достижение образовательных результатов, необходимых для подготовки учащихся к жизни в условиях информационного общества, включая:

фундаментальность общеобразовательной подготовки;

способность учиться;

коммуникабельность, умение работать в коллективе;

способность самостоятельно мыслить и действовать;

способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и навыки.

ИУМК должен ориентировать учителя на использование современных методов обучения и образовательных технологий, принципиально изменяющих образовательную среду, и обеспечивать системное внедрение и активное использование ИКТ в учебном процессе общеобразовательных учреждений. При его разработке необходимо учитывать как существующие варианты технического оснащения образовательных учреждений, так и перспективные, предоставлять вариативные методики организации обучения.

13. Роль ориентировочной основы действий, блоков предварительного обобщения (ООД –БПО) в организации учебной деятельности на уроках истории.

При выполнении ориентировочной части действия субъект опирается на ориентировочную основу действия (ООД).

Ориентировочная основа действия может содержать ориентиры в конкретном или обобщенном виде, в полном или неполном составе, она может быть получена в готовом виде от преподавателя

Варьирование ООД по этим трем признакам определяет разные ее типы. Первый тип характеризуется неполным составом ориентиров в ООД, они носят конкретный характер, т. е. пригодны лишь для анализа ситуаций какого-либо одного вида и самостоятельно открываются деятелем на основе проб и ошибок.

Второй тип содержит всю совокупность ориентиров, необходимых для правильного и разумного выполнения действия. При этом субъект получает эту совокупность в готовом виде.

Третий тип ООД характеризуется также полнотой состава ориентиров, но эти ориентиры не частные, а общие, пригодные для анализа некоторого класса явлений. Особенностью этого типа является то, что обобщенную систему ориентировки деятель получает в готовом виде, но для анализа конкретного явления данного класса он самостоятельно составляет частную ООД, пользуясь обобщенной ООД и методом выведения частных ориентиров из общих, которые ему были даны.

Четвертый тип ООД предполагает наличие полной системы общих ориентиров, получаемых деятелем в готовом виде.

Последний тип ООД фактически реализуется в традиционном обучении.

провел сравнительный анализ второго и третьего типов ООД. Он показал, что второй тип обеспечивает ориентировку на уровне явления, без проникновения в его сущность. При этом формируется эмпирическое, а не теоретическое мышление. Теоретическое мышление может быть сформировано только при использовании ООД третьего типа. В этом случае обеспечивается познание сущности явлений, нахождение их всеобщей основы, или источника, из которого возникает все многообразие явлений, и понимание того, как эта основа обусловливает возникновение и взаимосвязь явлений данной области (, 1972). Правда, при ООД третьего типа учащийся не самостоятельно находит эту всеобщую основу, а получает ее в готовом виде от преподавателя.

14. Приемы и средства обучения учащихся способам работы с исторической картой.

В представленной ниже таблице показаны примеры заданий для работы с контурной картой. В левом столбце – традиционные задания, которые содержат контурные карты по истории древнего мира для V класса. Эти задания предлагают ученику механически перенести информацию из атласа на контурную карту. Справа размещён переработанный вариант задания по этой же контурной карте, целью которого является самостоятельное добывание информации в результате мыслительных операций анализа, сравнения, синтеза. Итогом работы является самостоятельный выход на противоречие в информации и попытку объяснения противоречия.

Таблица “Примеры заданий для работы с контурной картой”

Репродуктивный уровень (воспроизведение информации) | Продуктивный уровень (самостоятельное добывание информации в результате мыслительных операций анализа, сравнения, синтеза). |

1. Выделите основные районы земледелия; | 1. Выдели наиболее благоприятные территории в Египте для занятий земледелием (отдели с помощью цвета территории с естественно благоприятными условиями и территории с искусственно созданными условиями); |

2. Подпишите столицы Древнего Египта; | 2. Раздели территорию Египта на благоприятные и неблагоприятные для занятия земледелием зоны (придумай условные знаки, с помощью которых ты можешь показать это деление на карте); |

3. Обозначьте район пирамид; | 3. Укажи наиболее опасные, на твой взгляд, участки Нила; |

4. Покажите границу Египетского государства в 15 в. до новой эры. | 4. На карте обозначена территория государства Верхний Египет. Подумай, где могло находиться государство Нижний Египет? Отметь его на карте. Какое противоречие можно теперь увидеть на карте? Попробуй объяснить причину появления этого противоречия. |

Таким образом, при подобном подходе, ученик не только получает знание о предмете, но и учится его добывать и использовать.

На уроке в начальной школе работу необходимо начинать с отработки алгоритма чтения карты:

Алгоритм чтения исторической карты

Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, изображённой на карте и времени, к которому относится изображение);

Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе прочитать информацию, изображённую на карте);

Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и постепенно двигайся к более мелким:

а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части света находится, какими морями омывается);

б) Определи признаки государства (граница, столица, государства-соседи.);

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть военные походы, торговые пути). Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой.

Работая с картой например, Москвы Отвечая на поставленные к ним вопросы, ученик начального класса, опираясь на мыслительные операции сравнения и обобщения, может извлечь из изображения массу информации. Учителем могут быть заданы вопросы и сформулированы задания:

1.В чём главное отличие в выборе места для города? С чем это может быть связано?

2.Откуда мог начинаться и каким образом вырастал город?

3.Выделите особенности формы старых русских городов.

Также важно обращать внимание на наличие чётких критериев, по которым учитель будет оценивать работу по контурной карте и преобразование условной информации карты в текстовую. Критерии позволят помимо предметных отработать некоторые общеучебные умения и навыки. Критерии содержат 5 баллов (традиционная школьная оценочная шкала). Один критерий соответствует одному баллу

Критерии оценивания работы с контурной картой

-Умение точно и правильно выполнить задание по карте;

-Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту;

-Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты);

-Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для закрашивания, работа при закрашивании только цветными карандашами);

-Отсутствие речевых и грамматических ошибок.

Критерии оценивания работы с исторической картой

-Умение соблюдать алгоритм чтения карты;

-Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на карте;

-Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую;

-Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть (описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог);

-Речевая грамотность.

В итоге, такой традиционный инструмент историка, как карта, может быть на уроке не только второстепенным или вспомогательным средством усвоения информации, но способен взять на себя ведущую роль и помочь ребёнку мыслить, искать, находить.

15. Приемы и средства обучения учащихся способам работы с хронологией.

Приёмы изучения хронологии :

основные даты связанные с главными фактами, например, первое упоминание о Москве (1147), Куликовская битва (1380);

опорные даты способствующие временной локализации менее значимых, второстепенных фактов. Они необходимы для понимания внутренней связи и внутреннего смысла исторических явлений. Например, по отношению к основной дате 1380 опорными будут 1382 (поход Тохтамыша), 1389 (начало правления Василия I);

“лента времени” способствует усвоению протяженности и размещению исторических событий во времени, а также помогает понять (особенно в младших классах) обратный счёт лет (до н. э.). Например, 72 г. до н. э. восстание Спартака и 1861 г. отмена крепостного права в России.

хронологические комплексы способствуют временные отношения и датированные факты связывать в логические цепочки. Например, 1497,1550,1581,1649 – закрепощение крестьян;

календарь важнейших событий способствует изучению важнейших событий. Например, 1700, 1703, 1709, 1714, 1720, 1721 – основные события петровской эпохи;

синхронистические таблицы способствуют взаимосвязанному изучению событий и явлений из всеобщей и отечественной истории.

Например,

Европа | Россия |

1648 | 1653 |

Предоставление лютеранам и кальвинистам свободы вероисповедания | Начало реформы патриарха Никона |

16. Интерактивные методы обучения на уроках истории (Дискуссия, круглый стол, диалог, ролевые игры и т. д.)

Круглый стол проводится в виде лабораторного или практического занятия.

Дискуссия: заранее дается темы определенные для подготовки(проводится сначала вводно-мативационная установка, ставится проблема и идет дискуссия), у учеников есть уже определенные знания – они могут заявлять, обсуждать и т. д.

Один из них - игра-обсуждение, в процессе которой воссоздается воображаемая ситуация современности со спором, дискуссией. Такая игра строится на учебном диалоге, но даже при определенной программе деятельности проводится с большой долей импровизации ребят.

Другая форма деловой игры - игра-исследование, которая строится на воображаемой ситуации современности, изучающей прошлое, но, в отличие от предыдущей формы, основана на индивидуальных действиях «героя», который пишет очерк, письмо, фрагмент книги, газетную статью, научный доклад о том или ином историческом событии.

Ролевые игры ретроспективного характера основаны на разыгрывании ролей - участников исторических событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они делятся на следующие подвиды: театрализованное представление, театрализованная игра и проблемно-дискуссионная игра. Театрализованное представление имеет четко обозначенный и прописанный сценарий, по которому и разыгрывается, как на сцене театра, действие. Оно воссоздает различные образы и картины прошлого.

17. Учебные занятия по истории в старших классах (лекции, семинары, практические занятия, зачеты).

С 8 по 11 классы ведутся системные занятия. Многие учителя считают что по определенной схеме эффективнее работать и проще готовиться к занятиям. Эти занятия будут отвечать всем современным требованиям. Эта система:

Лекции:

- вводно-мотивационная

-тематические лекции (как можно меньше)

-обзорные лекции

У учащихся достаточно знаний для самостоятельного решения каких-то проблем. После 2-3 лекций проводится практическая работа, лабораторная работа, семинарские занятия.

Семинары: проводятся на 2 уроках Провести 1 раз в полугодие.

Может быть занятие – экскурсия. После этого занятия учащиеся должны выдать определенный результат. Должны быть поставлены задачи и дано задание.

Затем зачет (текущий – прошли тему).

Лабораторные и практические занятия: 1 раз в месяц. Рассчитаны на самостоятельность. Выполняют задание и делают вывод.

Проводятся семинары, дискуссии и итоговый зачет.

18. Контрольно-оценочная деятельность на уроках истории.

Дети без контроля оставаться не должны. Контроль должен идти с 1 класса. Если 1-2 раза не проверить, то дети перестают его выполнять. В 5-6 классе используют индивидуальный контроль(1-2 спрашивают у доски). Такие опросы заставляют быть всегда в тонусе.

Оценка – представляет собой единовременное действие или взаимодействие между преподавателем и студентом, результатом которого является количественный или качественный результат, отражающий достижения субъекта на определенном этапе образования. (ответ у даски, работа с картой).

Диагностика, в отличие от оценки, предполагает не только оценку, но и сравнение этой оценки с некоторыми стандартизированными нормами. Соответственно, диагностика, как правило, применяется не чаще двух раз на протяжении одного курса: в начале изучения (диагностика остаточных знаний или входного уровня компетентности) и в конце изучения (диагностика уровня достижений).

Мониторинг ставит цель: выявить остаточные знания, какие знания дали учащиеся.

Письменные:

-Работа с заданием

-Тестирование

Зачет – по текущей теме, итоговый (готовится заранее – выбирать тестовые задания трех видов – A;B; C).Должен длиться весь урок. Объяснить бальную систему.

19. Проблемное обучение. Проблемная ситуация, Способы создания проблемных ситуаций.

Проблемное обучение - организованный педагогом способ активного взаимодействия учеников с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они ищут разные способы их разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания. Стержневым понятием П. о. является проблемная ситуация, с помощью которой моделируются условия исследовательской деятельности и развития мышления обучающихся. Принцип проблемности реализуется в П. о. как в содержании учебного материала, так и в процессе его развертывания в учебной деятельности. В совместной деятельности с педагогом и соучениками обучающийся не просто перерабатывает и усваивает сообщаемую информацию, он переживает процесс познания как субъективное открытие еще неизвестного ему знания, как постижение и понимание научных фактов, принципов, закономерностей и условий действия и поступка, как личностную ценность, обусловливающую развитие познавательной мотивации, интереса к содержанию учебного предмета.

20. Олимпиады по истории. Особенности различных этапов (школьные, районные, областной, республиканский).

Школьный этап: Организуется образовательными учреждениями; проводится в октябре — ноябре; участие могут принимать желающие учащиеся 5—11 классов образовательных учреждений; проводится по заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады.

Районный этап: Организуется органами местного самоуправления в сфере образования; проводится в ноябре — декабре; участие могут принимать учащиеся 7—11 классов образовательных учреждений, ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа, а также победители и призёры муниципального этапа предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях; проводится по заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады.

Областной этап: Организуется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования; проводится в январе — феврале; участие в нём могут принимать учащиеся 9—11 классов образовательных учреждений, ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа, победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года из числа обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за пределами территории Российской Федерации, либо на территории военных городков и гарнизонов, расположенных в труднодоступных местностях, а также победители и призёры регионального этапа предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях; проводится по олимпиадным заданиям, разработанным центральной предметно-методической комиссией Олимпиады.

Республиканский этап: Организуется Федеральным агентством по образованию; проводится в марте — апреле; участвуют победители и призёры заключительного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях, а также победители и призёры регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады количество баллов, определяемое Рособразованием. Победителями регионального и заключительного этапов олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее число баллов. Число призёров регионального этапа не может составлять более 25 %, призёров заключительного этапа — более 45 %, победителей заключительного этапа — более 8 % от числа участников этапа.

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные средние профессиональные и высшие учебные заведения в соответствии с профилем олимпиады.

21. Формы учебной деятельности на уроках истории: коллективные, индивидуальные, групповые.

Групповые и коллективные занятия проводятся проводится в виде лабораторного или практического занятия.

Коллективная деятельность. Сформирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве; • между пассивно-созерцательными и активно-преобразовательными видами учебной деятельности. Коллективная же учеба включает каждого ученика в активную работу на весь. урок, в сменных парах и микрогруппах;

• между психологическим комфортом и дискомфортом: коллективные способы обучения создают условия живого, непринужденного общения. Коллективные способы обучения всеми своими методиками превращают каждого ученика и весь класс в целом в субъекты самообучения.

Индивидуальная деятельность. Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочники, словари, энциклопедии, хрестоматии и т. д.); решение задач, примеров, написание изложений, сочинений, рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и т. д. Широко используется индивидуальная работа в программированном обучении.

Групповая деятельность.

Главными признаками групповой работы учащихся на уроке являются:

· класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;

· каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя;

· задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы;

· состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы.

Групповая форма работы учащихся на уроке наиболее применима и целесообразна при проведении практических работ, лабораторных.

22. Умственные действия. Овладение учащимися различными способами обобщения на уроках (реализация теории поэтапного формирования умственных действий).

Действие, прежде чем стать умственным, обобщенным, сокращенным и освоенным, проходит через переходные состояния. Основные из них и составляют этапы усвоения действия, каждый из которых характеризуется совокупностью изменения основных свойств (параметров) действия. Раскроем их более подробно.

Этап составления схемы ориентировочной основы действия. На этом этапе учащиеся получают необходимые разъяснения о цели действия, его объекте, системе ориентиров. Здесь перед учащимися раскрывается содержание ориентировочной основы действия. Им показывают, как и в каком порядке выполняются все три вида операций, входящих в действие: ориентировочные, исполнительные и контрольные. Это еще не действие, а только знакомство с ним и условиями его успешного выполнения, обеспечивающими понимание логики этого действия, возможность осуществления его.

Следует особо подчеркнуть различие между пониманием того, как делать, и возможностью сделать это, так как в практике обучения нередко считается, что если ученик понял - значит, он научился и цель достигнута.

Фактически усвоение действия происходит только через выполнение этого действия самим учеником, а не путем одного лишь наблюдения за действиями других людей. Вот почему в теории поэтапного формирования умственных действий после первого этапа выделяется еще четыре, где усваиваемое действие выполняется самим учеником.

Этап формирования действия в материальном (или материализованном) виде. Учащиеся выполняют действие во внешней, материальной (или материализованной) форме с развертыванием всех входящих в него операций.

В таком виде совершается и ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части действия. Для обобщения действия в обучающую программу включаются задачи, отражающие все типовые случаи применения данного действия. В то же время на этом этапе не должно быть большого числа однотипных задач, так как на этом этапе действие не должно ни сокращаться, ни автоматизироваться. Материальная форма действия с самого начала сочетается с речевой: учащиеся формулируют в речи все, что выполняют практически.

Этап формирования действия как внешнеречевого. На этом этапе, где все элементы действия представлены в форме внешней речи, действие проходит дальнейшее обобщение, но остается еще неавтоматизированным и несокращенным.

Этап формирования действия во внешней речи про себя. Этот этап отличается от предыдущих тем, что действие выполняется беззвучно и без прописывания - как проговаривание про себя.

Этап формирования действия во внутренней речи. На этом этапе действие очень быстро приобретает автоматическое течение, становится недоступным самонаблюдению

23. Подготовка учителя к урокам истории. Роль учителя в организации учебной деятельности на уроках.

Этапы планирования урока

В методической литературе существует большое число разнообразных рекомендаций по подготовке урока. Обобщая эти рекомендации, можно предложить следующую схему.

Ø Определение места конкретного урока в рамках курса и системы школьного исторического образования в целом. Основания: анализ государственного стандарта и учебной программы; анализ познавательных возможностей учащихся (в том числе особенностей конкретного класса); тематическое планирование.

Ø Определение целей и задач урока (структурно-функциональный анализ).

Ø Определение типа урока; первичный анализ и выбор адекватных методических средств и форм; определение вида урока.

Ø Формулировка темы урока; конструирование структуры урока; составление сокращенного плана.

Ø Отбор учебного содержания. Окончательный выбор адекватных методических средств.

Ø Составление развернутого плана урока.

Данная последовательность не является жесткой; возможно, при подготовке к конкретному уроку придется возвращаться к «пройденным» этапам.

24. Поурочное планирование (Составление конспектов уроков в традиционной и развивающей системой обучения).

Краткий план имеет следующий вид (в приведенном примере предполагается работа по учебнику: , и др. История Отечества: XX в.: 9 кл.) :

Тема урока: Внутренняя и внешняя политика новой власти ( гг.)

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: комбинированный.

Цели урока:

- формирование представлений об основных мероприятиях Советской власти в конце 1917 – нач.1918 гг.; обстоятельствах заключения Брестского мира, его внешне - и внутриполитических последствиях; начале гражданской войны и иностранной интервенции; ужесточении курса советского правительства в условиях гражданской войны;

- развитие умений учащихся: сравнительный анализ исторических источников; работа с текстом учебника (составление смыслового плана).

Оборудование: § 10 (с гл. «Первые декреты советской власти»), § 11, документы на С. 99-100.

Ход урока:

0. Оргмомент (1-2 мин.)

I. Проверка домашнего задания по теме «Революционный 1917 год: от февраля – к октябрю» (индивидуальный опрос по вопросам учебника, 10-12 мин.)

II. Изучение нового материала (25 мин.)

1. Первые месяцы советской власти (рассказ учителя с элементами беседы, 5-6 мин.)

2. Брестский мир (рассказ учителя, работа с документами, 6-7 мин.)

3. Последствия Брестского мира (проблемная беседа, рассказ учителя, 5 мин.)

4. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г. (работа с учебником, 7 мин.)

III. Организация домашнего задания (2-3 мин.)

Форма плана-конспекта урока:

Класс, дата, предмет: …

Тема урока: …

Тип урока: … Вид урока: …

Программа, учебник:

Цели урока: …

Оборудование: …

Ход урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Используемые средства обучения |

Пункт краткого плана с указанием задач, решаемых на каждом конкретном этапе урока | Содержание нового учебного материала; приемы работы учителя; средства изучения нового; выводы и итоговые обобщения; познавательные задания; указания о месте и приемах работы с источниками, текстом учебника, картами и т. п. | Предполагаемые ответы учащихся; «эталонные» результаты выполнения заданий; формы деятельности и виды активности; и пр. | Тексты из учебника, документы, картины, карты, схемы, карточки с заданиями и т. п. |

25. Традиционные уроки истории, их классификация, структура, определение целей. Целевая установка.

Целепологание:

-обучающая

-развивающая

-воспитывающая

Классификация типов

Под структурой урока понимается сочетание определенных звеньев процесса обучения, обусловленное дидактической целью занятия и реализованное в конкретном типе урока» Как правило, выделяются следующие семь «структурных компонентов» задач:

1. Организационный момент.

2. Подготовка учеников к восприятию новой темы (актуализация ранее приобретенных знаний и умений, иногда - постановка проблемы, мотивация, планирование…)

3. Изучение нового материала.

4. Первичное повторение и закрепление новых знаний и умений на репродуктивном уровне. Этот элемент не всегда присутствует на уроке обособленно, порой как бы «растворяясь» в предыдущем и последующем.

5. Систематизация и обобщение новых знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях (решение задач, дискуссии и т. п.)

6. Организация домашнего задания (как правило, этот элемент завершает урок, но вполне допустимо использование любого подходящего момента - в том числе задание «по частям», после изучения соответствующих разделов темы, и пр.)

7. Проверка знаний и умений.

Классификация видов урока по методическим формам

Поэтому приведем лишь некоторые наиболее распространенные примеры видов урока:

1. Уроки изучения нового материала: лекция, беседа, семинар, лабораторное занятие (самостоятельная работа учащихся с текстами, картами и т. п.), экскурсия, киноурок, и др.

2. Повторительно-обобщающие уроки: повторительная беседа, учебная дискуссия, конференция, спектакль, ролевая игра, и др.

3. Контрольные уроки: опрос, проверочная беседа, письменная проверка знаний (тестирование, контрольная работа, историческое сочинение), и др.

26. Проблемы реформирования школьного исторического образования на современном этапе. Болонские соглашения. Государственный стандарт

Согласно Болонскому соглашению Россия должна перейти на 10 систему оценок.

В 2000 году Россия присоединилась к Европейским странам о развитии образования.

С 2000 года часть школ перешли на ЕГЭ (билеты, рефераты, ЕГЭ). В 2009 году эта форма введена везде. В высшей школе введен бакалавр и магистрат.

Сейчас РФ приняла приблизительный стандарт ФГОС. Переход развивающейся школьной деятельности.

В военных школах до революции ввели обществоведение.

Педагоги после революции стали создавать Новую школу.

Дети должны выполнять ко 2 классу проекты; с 3-4 тестовые задания. В основной школе (5-9 класы) развивать всесторонние умения. Компетенции-умений. Обучать работать над проектами. Умение представить и защитит работы. В 11-10 классах работа самостоятельная. Всех учителей обязуют фиксировать результаты обучения. Этот стандарт указывает на идеологию, которую нужно проповедовать в детях – духовно – нравственное воспитание.

Перед учителем ставится новая цель: в каждой школе должен быть компьютерный класс, в каждом классе компьютер и интерактивная доска.

Требования к учителю:

-знать основные компьютерные программы.

-уметь пользоваться интерактивной доской.

- в 10-11 классах по желанию учеников использовать базовый или углубленный учебник.

-всем дать неполное среднее образование.