МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт международных отношений

Кафедра анализа конкурентных систем (№65)

,

Лекции по курсу

«Введение в системологию и теорию технологических организации»

Москва 2012

Оглавление

Раздел 1. Основные понятия системологии. 3

Лекция 1. Понятие цели и процесса целеполагания. 3

Лекция 2. Развернутый пример целеполагания. 6

1. Анализ проблемной ситуации, формулировка цели. 6

2. Оценка декларации цели С с точки зрения основных требований системологии. 8

Лекция 3. Системная методология. 12

Лекция 4. Реальные и виртуальные объекты.. 16

Лекция 5. Модели объектов. 23

Лекция 6. Пример табличного описания объекта. 27

Лекция 7. Системные понятия: «Отношение», «Система», «Движение». 30

Раздел 2. Производственные организации. 37

Лекция 8. Производственные организации. 37

Лекция 9. Поведенческая (мотивационная) школа управления. 43

Лекция 10. Новая или системная школа управления производственными организациями. 46

Лекция 11. Стратифицированное описание систем.. 52

Лекция 12. Управление производственными организациями (УПО) 56

Лекция 13. Анализ адекватности модели линейного программирования. 60

Лекция 14. Алгоритмы человеко-машинных процедур технико-экономического планирования. 63

Раздел 1. Основные понятия системологии

Лекция 1. Понятие цели и процесса целеполагания

Определение (системологии):

Системология – научная дисциплина о рациональном упорядочивании знаний и целесообразном их использовании.

Первым среди основных понятий системологии рассмотрим понятие цели.

Определение (цели):

Целью будем называть непустое множество желательных событий в будущем:

C º {S1(t1), …, Si(ti), …, Sn(tn) },

где C – цель,

Si – i-ое желательное событие в будущем,

ti – момент времени в будущем.

Событие можно относить не только к моменту, но и к интервалу времени в будущем [tiн ¸ tiк].

Обязательные требования системологии к формулировке цели состоят в следующем:

· События Si должны быть наблюдаемыми, т. е. предполагаемые средства наблюдения должны давать однозначный ответ на вопрос: «Произошло событие или нет»;

· События Si (i=1, … , n) должны быть или физически непротиворечивы или для противоречивых событий должно быть указано условие компромисса;

· Реализуемость (С – декларация, Р – программа действия от t0 → ti).

Проверку целей на соответствие указанным условиям будем называть оценкой конструктивности целей.

Например:

(х) Неправильная формулировка цели, неправильная декларация: «Создать самую мощную газовую турбину (S1) с минимальным весом (S2) за 3 года».

Здесь:

S1 – ненаблюдаемое событие (самую мощную среди каких?)

S1 и S2 – противоречивы (увеличение мощности связано с увеличением веса) и никаких условий компромисса между S1 и S2 не дано.

(!) Правильная формулировка цели:

«Создать самую мощную из отечественных газовых турбин (S1) с весом, не превышающим 500 кг (S2)».

В этой формулировке (декларации С) уже выполнены требования и по наблюдаемости и по условиям компромисса для противоречивых событий.

Ключевое слово в определении цели – желательность события относит это понятие к категории субъективных понятий.

Принятые цели могут быть индивидуальными, корпоративными или общественными, но это означает только то, что они связаны с одним или с некоторым множеством субъектов. Это замечание важно иметь в виду в процессе «целеполагания», т. е. в процессе формулировки целей и оценке их конструктивности, и не смешивать общепринятое с объективным.

В системологии целеполагание строится на анализе объективных ситуаций, тем не менее, одни и те же объективные ситуации могут приводить различных субъектов к разным целям.

Решение задач целеполагания является одним из самых сложных и ответственных видов интеллектуальной деятельности. Такие группы целей как созидательные, состязательные, разрушительные сопутствуют всей истории человечества.

Решение задач целеполагания является первичной необходимой функцией высшего руководства любой организации. Разберём один показательный пример, содержащий все задачи целеполагания.

Система целеполагания на примере университета М

1. Декларация цели (С)

Обеспечить участи университета М в международных проектах фундаментальных научных исследований в 2010 – 2015 г. г..

Анализ проблемной ситуации, формулировка цели.

Декомпозиция цели на желательные события.

2. Оценка декларации цели С с точки зрения основных требований системологии.

1. Наблюдаемость событий/состояний (S1, S2, …).

2. Непротиворечивость событий (S1, S2, …).

3. Реализуемость цели С.

Цели формулируются человеком, руководством организации, правительством, исходя из попытки решить какую-либо проблемную ситуацию.

Лекция 2. Развернутый пример целеполагания

1. Анализ проблемной ситуации, формулировка цели

1.1. Анализ проблемной ситуации.

Университет М возник и существует как университет, готовящий научные и инженерные кадры в ядерной науке и технике. Главное в его концепции обучения – научное образование, т. е. информационные источники для обучения не вторичные источники (учебники уже написанные), учебное оборудование (уже сделанное), учебные программы (уже разработанные). О таких университетах сейчас говорят: инновационный университет, т. е. сам разрабатывает новые программы обучения по новым специальностям и специализациям, учебную базу, учебно-методическую литературу.

Инновационный академический процесс (цикл) состоит в следующем:

– новые научные знания, полученные в фундаментальных исследованиях с некоторым сдвигом во времени идут в учебный процесс,

– студенты старших курсов и аспиранты университета непосредственно вовлекаются в процесс получения новых научных знаний.

Именно благодаря такой организации учебного процесса и достигается подготовка высококвалифицированных специалистов для научных организаций, имеющих очень высокую ценность для общества.

Итог:

Университет М является инновационным университетом, результаты инновационных процессов, которые проявляются во внешнем мире, состоят в следующем.

Появляются высококвалифицированные специалисты, имеющие высокую ценность на мировом рынке труда. Это в свою очередь повышает авторитет университета в обществе и желание учиться в нём наиболее способных абитуриентов.

Что необходимо для достижения такого результата? Прежде всего, участие коллектива университета в проведении фундаментальных научных исследований, которые и порождают новые знания в обществе.

В чём же проблема университета М?

Проблема состоит в том, что в стране нахождения университета резко сократились государственные ассигнования на проведение научных (фундаментальных) исследований, нарушилась проектная организация таких исследований. В обществе начали распространяться некомпетентные суждения о практической бесполезности этого вида деятельности.

Проблема в том, что перед университетом М возникла опасность деградации.

В других развитых странах (ЕС, США, Канада, Япония, Китай) сейчас ситуация прямо противоположная. Очевидно, что в описанной проблемной ситуации, университету М предстоит или деградация или поиск способов участия в международных проектах фундаментальных исследований.

Подведём итоги анализа проблемной ситуации (декларация цели).

В сложившейся ситуации у университета М остаётся единственный путь избежать деградации: обеспечить участие университета М в международных проектах фундаментальных исследований.

1.2. Декомпозиция цели на события

Конкретизируем эту декларацию на конкретные события: S1, S2, S3, S4 – состояния к которым должен прийти университет М в некоторые моменты ti в будущем.

С ≡ {S1(ti), S2(ti), S3(ti), S4(ti)}, где

S1 – полный тематический спектр по академическим структурам М (кафедры, институты, факультеты);

S2 – решение центральных задач в проектах;

S3 – выдача заказчику законченных, готовых к использованию результатов (программ моделирования и управления, экспериментальные установки, приборы, теоретически обоснованное предложения);

S4 – привлечение не менее ![]() студентов старших курсов и аспирантов к выполнению международных проектов.

студентов старших курсов и аспирантов к выполнению международных проектов.

Теперь проверим отвечает ли декларированная цель С требованиям системологии.

2. Оценка декларации цели С с точки зрения основных требований системологии.

2.1 . Наблюдаемость событий/состояний (S1, S2, …).

2.2 . Непротиворечивость событий (S1, S2, …).

2.3 . Реализуемость цели С.

2.1. Наблюдаемость событий/состояний (S1, S2, …).

Последовательный анализ Si специалистом приводит к заключению о наблюдаемости и однозначным заключениям о наступлении Si. Более того, для каждого Si можно ввести меру и говорить о том, в какой мере мы достигли подцель Si.

2.2. Непротиворечивость событий (S1, S2, …).

Для ответа на этот вопрос необходимо провести структуризацию процессов университета М, при этом выделим только основные процессы, которые связаны с достижением поставленных подцелей/событий, с результатами работы университета М во внешнем мире.

Представим М как систему: вход–процесс–выход. Рис. 1.

Проверка:

Метод: В соответствии с целями дадим положительное приращение потоку P, +∆P. Исследуем, к каким результатам на выходе приведёт данное приращение входного потока. В нашем случае можно показать, что +∆P на входе приводит к целесообразному изменению всех выходных характеристик М (результатов работы университета во внешнем мире).

2.3. Реализуемость цели. (Рис. 2)

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

|

| |||||||

| |||||||

|

– список всех источников с близкой для М тематикой;

– оценка доступности источников: государственные ограничения, заявленные ограничения по сотрудничеству и т. д.;

– формирование списка доступных источников проектов.

2.3.2. Прогноз развития источника I на целевой период до 2015 год.

Выявление областей пересечения интересов на интервале t0¸2015 год.

2.3.3. Выработка стратегий взаимодействия с каждым источником и оценка достижимости каждого целевого состояния.

Примеры:

– CERN: 2007 год – окончание уже начатых контрактов;

– CRDF – коалиционная стратегия с МФТИ;

– DOE – здесь своя стратегия

– и т. д.

В результате мы получаем список стратегий и программу работ на ближайшее 10-летие, далее план сотрудничества и программа работ по реализации и развитию всех структур университета М, связанных с реализацией поставленной цели.

Лекция 3. Системная методология

Основным методологическим понятием системологии является «системный подход» к описанию внешнего мира. Внешнего по отношению к некоторому абстрактному наблюдателю (субъекту).

Определение системного подхода:

Системный подход к описанию внешнего мира это целесообразное описание внешнего мира в категориях: объекты, отношения, системы, состояния и их изменение во времени, управление, организация.

Важно отметить, что системный подход применим как к реальному миру, так и к виртуальному (воображаемому). Именно поэтому системное описание позволяет практически решать как аналитические (исследовательские) задачи, так и созидательные (проектные). Первый класс задач называется «системным анализом», второй – «системным проектированием».

Рассмотрим некоторые общие свойства внешнего мира, обусловившие появление основных понятий системологии.

Научные знания, согласующиеся с непосредственным опытом каждого человека, представляют внешний мир (наблюдателю, субъекту) в виде вложенных пространств обитания, изображенных на Рис. 4.

Природа это всё, что доступно наблюдениям. Уточнять и интерпретировать это понятие можно сколько угодно. Этим, в частности, занимаются философия и теология.

Изучением конкретных объектов природы занимается естествознание: физика, химия, биология.

Из всех представлений о природе для системологии принципиально важно то, что существует область внешнего мира, которую неправомерно связывать с понятием цели (неживая природа) и существует другая часть внешнего мира (живая природа). Объекты этого мира связаны с понятием цели и это оказывается существенным при их описании.

Биосфера – область существования живой природы, включая всё множество живых объектов. Все живые объекты обладают следующими свойствами:

· способностью к собственному воспроизводству;

· существование имеет циклический характер (жизненный цикл);

· на жизненном цикле осуществляется обмен веществ и энергией с внешней средой.

Живые организмы имеют механизмы движения в пространстве как под действием внешних, так и под действием внутренних сил.

Например:

Парашютные системы у семян некоторых растений, крылья птиц, плавники рыб, лапы животных, ноги и руки человека.

Движение под действием внутренних сил имеет избирательный (по направлению и скорости) характер.

Механизм и процесс выбора направлений и скорости движения называется «управлением», а управляемое движение – «целесообразным поведением» U(C).

Типичные цели: поиск пищи, поиск парной особи, поиск безопасного места обитания, устройство жилища и т. д..

Биология объясняет как и почему живые организмы образуют различные похожие подмножества (пара, семья, стадо (стая), …, вид), имеющие общие групповые (коллективные) цели и, соответственно, «коллективное целесообразное поведение».

Определение организации:

Организация это коллектив, имеющий общие цели С0 и управление U(C0). Причём С0 не обязательно полностью совпадает с целями участников Сi (членов организации).

Социум это мир людей. Поэтому все характеристики живой природы, очевидно, относятся и к человеку и к человечеству.

Существенно новой характеристикой социума является наличие в нём специальных организаций для выполнения следующих функций (регулярных целей):

· накопление и упорядочивание знаний о внешнем мире (наука);

· передача существенных знаний новым поколениям (образование);

· использование совокупных знаний (сознания) для создания искусственных целесообразных объектов (созидание).

Процессы в этих организациях стали доминирующими для обеспечения жизнедеятельности человека и человечества и получили общее название – «труд». («Труд создал человека».)

Говоря о человеке как элементе социума, будем иметь в виду прежде всего наличие у него «сознания», т. е. совокупного знания, сформированного в нём социумом.

Исходя из сказанного, характеристики человека будем разделять на биологические и социальные.

Цивилизация – искусственный мир, результат созидательной деятельности социума, его специальных организаций.

Фактически, человечество уже давно обитает в искусственном мире. Общая тенденция состоит в том, что цивилизация занимает всё большее пространство биосферы и заметно меняет её состояние. Это обстоятельство с середины 20 века стало одной из главных проблем дальнейшего развития цивилизации.

Для системологии и, в частности, для теории организации важнейшие свойства искусственных объектов состоят в следующем:

· живые и неживые искусственные объекты в равной степени соотносятся с понятием цели;

· существование искусственных объектов, в том числе и неживых, имеет циклический характер (жизненный цикл);

· порождение искусственных объектов и реализация их жизненных циклов осуществляется специальными, сознательно созданными организациями, будем их называть производственными.

Лекция 4. Реальные и виртуальные объекты

Искусственные физические (реальные) объекты рождаются из виртуальных.

Целесообразное преобразование виртуального объекта в реальный или одного реального объекта в другой реальный объект, или одного виртуального объекта в другой виртуальный объект называется технологией.

Технологии реализуются: отдельным образованным человеком (производителем), производственной организацией или специальным искусственным объектом (автоматом, роботом).

Примеры, поясняющие понятие технологии, приведены на Рис. 5.

Теперь обратимся к базовым понятиям системологии, которые относятся к всевозможным наблюдениям изменений во внешнем мире. Неважно, что это – движения некоторого объекта в пространстве, изменение самого или какой-то процесс взаимодействия объектов.

Для системологии важно следующее. Если наблюдение имеет целевой характер, то не все изменения в объекте нас интересуют.

Например, если на Рис. 5 мы наблюдаем за складом готовой продукции и нас интересует только количество продукции на складе N, то никаких других изменений мы описывать не будем.

При этом: если N(t) = const, то будем говорить, что объект сохраняет своё состояние (значение своих характеристик).

Если в момент времени t1 на склад поступило новое изделие, то будем говорить, что произошло событие. Целевое событие, изменившее состояние объекта N(t1)=N+1. Произошла смена состояния.

Событиям и состояниям мы так же можем давать имена в некотором языке. На примере со складом: приход, расход (события); наличие (состояние).

Таким образом, изменения во внешнем мире системология описывает понятиями «событие» и «состояние». При наблюдении изменения во времени события относят к моменту времени, а состояния к отрезку времени.

Среди всех видов движения в природе особый интерес представляют те, в которых наблюдаемые события или состояния или то и другое периодически повторяются, т. е. циклические процессы. Такие процессы с регулярным периодом используются, в частности, для введения меры времени.

В терминах события и состояния полное наблюдение за объектом имеет следующую структуру:

S1(t1), событие – появление объекта;

S(t), состояние – существование объекта;

S2(t2), событие – исчезновение объекта,

причем t2 > t1; t1 < t < t2.

Существование объекта на t называется жизненным циклом, а ΔT= t2 – t1 называется периодом жизненного цикла или временем жизни.

Это понятие можно отнести к объектам любой природы.

Рассмотрим для примера модели жизненных циклов естественных и искусственных объектов на Рис. 6.

Существование естественных объектов в биосфере и искусственных объектов в цивилизации имеет циклический характер (жизненный цикл).

Несмотря на различную физическую природу и области (условия) существования модели жизненных циклов очень похожи – почти тождественные виртуальные объекты. (Сравните левую и правую части Рис. 6).

Что и зачем мы сделали при построении этих моделей?

Что и зачем мы сделали при построении этих моделей?

1. Множество реальных объектов мы преобразовали в виртуальный (информационный) объект «жизненный цикл».

2. Содержатся ли в модели какие либо новые естественно-научные знания? – Нет, не содержатся. Известные положения биологии мы привели к общему компактному виду, построили модель объекта.

3. Но мы не собираемся быть биологами. Зачем это нужно? Какова цель? – Дальше мы будем изучать организации и механизмы управления коллективным поведением людей. А пока мы привели пример модели, в которой отражаются некоторые свойства всех живых объектов, в том числе и человека.

4. Тогда давайте сразу говорить о людях, зачем эти обобщения? – Мы именно этим и займёмся в дальнейшем и всякую пошаговую конкретизацию моделей будем называть процессом спецификации. Однако, при этом будем следить за тем, чтобы специфицированные модели и цели не противоречили общей модели при системном проектировании. Например, так же как это делает конструктор, следящий за тем, чтобы динамическая модель не противоречила закону сохранения энергии.

5. Но если человек (люди) нас будет интересовать как производитель, почему мы не ввели в модель таких характеристик, как, например, специальность, уровень квалификации, обучаемость и т. д.? – Только потому, что пока не ставили перед собой такой цели. Мы хотели описать только отношение состояний человека ко времени и выделить в жизненном цикле фундаментальные события.

6. А что следует из похожести левой и правой моделей на Рис. 6? – Следует новое знание о том, что жизненные циклы и человека и результатов его труда имеют одинаковую структуру и одинаковые фундаментальные события. Изучив этот рисунок, мы в дальнейшем будем часто иметь ввиду, что обеспечение надёжности и безопасности является фундаментальным свойством любой организации и важнейшей целью поведения.

При использовании системного подхода к описанию внешнего мира важно не только использовать понятия системологии, с которыми мы познакомились выше на качественном уровне, но и иметь в виду следующие положения.

Рассмотренный нами внешний мир как вложенные пространства обитания открывает его единство. Следовательно, появление, существование, исчезновение и движение (поведение) всех реальных объектов определяется общими законами природы. Это, в свою очередь, порождает [i]аналогии (обобщения) в их описаниях, разные реальные объекты преобразуются в один виртуальный объект или, как говорят, описываются одной моделью. При этом множество свойств реального объекта, отображённых в виртуальном объекте (модели реального объекта), определяется целями.

Полученная модель объекта может быть адекватной, т. е. соответствовать и законам природы и целям её создания. Адекватная модель пригодна для предсказания поведения объекта или создания искусственного объекта. Если в модели содержатся ошибки целеполагания или ошибки в законах природы, то модель неадекватна ([ii]химерична), а, следовательно, бесполезна или даже вредна.

Системный подход – это, прежде всего целевой подход, а не комплексный, как это часто интерпретируется. Стремление отразить в модели как можно больше наблюдаемых свойств объекта, несущественных с точки зрения цели, приводит к усложнению модели и [iii]непригодности для дальнейшего решения задач анализа или синтеза.

На этом мы закончим общую характеристику системного подхода к описанию внешнего мира и перейдём к более чёткому определению понятий, которые при этом используются.

Лекция 5. Модели объектов.

Определение «Объект» – выделенная часть внешнего мира.

Выделение (идентификация объекта) осуществляется путём:

· присвоения имени в каком-либо языке;

· определения множества характеристик (признаков) поименованного объекта;

· определения множества значений каждой характеристики;

· определения множества параметров, от которых зависят значения характеристик и описание этой зависимости;

· указания диапазона изменения значений всех переменных величин.

Целевой характер данного определения обеспечивается выбором характеристик, а связь с внешним миром (за границами объекта) выбором параметров.

Определение «Параметр»

Параметр – (от греч. parametron – отмеривающий) переменная величина, имеющая объективную меру. На множестве значений параметров задаются значения характеристик.

Чаще всего параметрами служат: время, пространство, группа.

Пространство надо понимать в широком, абстрактном смысле, не только как Евклидово пространство.

Например, алфавит можно понимать как пространство, в котором заданы письменные тексты, а буквы как значения этого параметра.

Характеристики могут быть заданы и на самом множестве выделенных объектов. Например, характеристика «порода дерева» может быть задана на группе деревьев определённого участка леса. Значением параметра в этом случае будет номер очередного дерева.

Определение «Состояние объекта»

Состояниями объекта будем называть выделенные подмножества значений его характеристик.

Определение «Поведение объекта»

Поведением объекта будем называть изменение его состояний во времени.

Средства и правила описания объектов могут быть разными. Наше определение задаёт состав описания, а не выразительные средства (язык).

В современной практике используются следующие средства.

Естественный язык, например, энциклопедические словари.

Мнемонический язык – условное графическое изображение с текстовыми пояснениями, как, например, схемы на Рис. 5, 6.

Стандартизованный язык, например, чертежи, технические описания, сетевые протоколы выполненные по определённым соглашениям, стандартам: международным, национальным, корпоративным.

Все перечисленные языки используются тогда, когда описание объекта передаётся обученному человеку. Современная системология вырабатывает средства описания пригодные для передачи как человеку, так и автомату (компьютеру). Таким наиболее распространённым средством является «Табличный язык» – Рис. 7.

Содержимое всех клеток таблицы называется данными. Поэтому можно сказать, что объекты в системологии описываются множеством данных. Очевидно, что все данные на Рис. 7 можно свести в одну более сложную таблицу. В выборе изобразительных средств системология стремится к простоте и ясности понимания модели.

Принципиально важные требования к моделям объектов состоят в следующем.

Принципиально важные требования к моделям объектов состоят в следующем.

Все данные должны быть измеримыми, должны быть указаны шкалы, единицы и диапазоны измерений. При описании значений характеристик объектов шаг изменения параметров должен быть не меньше шага независимых изменений параметра. Например, если хронометр отсчитывает время в секундах, а мы каким-то образом получили значения характеристик, измеренные через 10 миллисекунд, мы всё равно вынуждены будем взять только каждое десятое значение характеристики, относящееся к целому числу секунд.

И, наконец, все данные в модели должны быть однозначно интерпретируемы.

Лекция 6. Пример табличного описания объекта

Данные в таблицах чаще всего являются символами (буквами, числами, иероглифами), т. е. кодами каких то заранее определённых понятий. Поэтому для восприятия смысла модели, она должна быть дополнена кодификатором – таблицей, как, например, на Рис. 8.

Из таблицы на Рис. 8 видно, что характеристика А задана на параметре h – высота деревьев. Все значения характеристики ai измеримы путём наблюдения специалиста (эксперта) лесника.

Понятия «окна» и «маски» тоже поясним на простом примере.

Предположим, что вы являетесь владельцем лесного участка и продаёте древесину.

На рынке есть два потребителя. Первый изготавливает высококачественную мебель и в качестве сырья покупает древесину твёрдых лиственных пород. Второй потребитель изготавливает деревянные элементы строительных конструкций и обшивочный материал и покупает хвойную строительную древесину и мягкие лиственные породы.

Ясно, что при планировании договорных поставок и взаиморасчётах целевой характеристикой будут объёмы древесины разных пород. Объём дерева на корню по лесотехническим стандартам определяется не только высотой h, но и диаметром ствола (на уровне груди) d.

Значит d нужно ввести как ещё один параметр для целевого описания объекта «лес» и по правилам построения таблиц на Рис. 7 и Рис. 8 получим таблицу на Рис. 9.

Важное замечание относится к классификации данных, которыми описывается объект.

Если все данные являются детерминированными, т. е. все их значения определяются однозначно, то объект и его поведение называются детерминированными.

Если какие-то данные являются случайными (стохастическими) величинами и к описанию надо добавлять распределения вероятностей, то такой объект и его поведение называется стохастическим. Это существенно усложняет описание и последующую работу с объектом. Поэтому, если цели описания допускают, такие объекты следует искусственно превращать в детерминированные, например, путём замены случайной величины её средним значением. Однако, возможна и третья ситуация, когда о некоторых данных нам вообще ничего не известно – «неопределённый объект». В этом случае от абстрактного описания следует переходить к предметному системному исследованию по информационным источникам (информационный поиск) или путём опроса экспертов (специалистов) или проводить научные исследования.

Как мы видели на сильно упрощённых примерах системологическое описание объектов, особенно в табличной форме является довольно трудоёмким делом. Однако у нас нет другого выхода, когда модель должна восприниматься и человеком и компьютером. Во-вторых, созданная один раз модель объекта, может быть многократно использована для множества других объектов и сама может стать товарным продуктом – объектно-ориентированной базой данных.

Лекция 7. Системные понятия: «Отношение», «Система», «Движение».

Определение «Отношение»

Любое выделенное влияние одного объекта на другой будем называть «отношением».

Независимо от природы отношений, например, отношение порядка 1, 2, 3 … общее–частное, причина–следствие, физическое воздействие и т. д., влияние А на В будем записывать в виде:

А → В

Элементарные структуры отношений представляются следующим образом:

| – влияние (однонаправленное отношение); |

| – взаимовлияние (двунаправленное отношение, возможно, со сдвигом по времени Δt); |

| – отношение один ко многим; |

| – отношение многие к одному. |

Точно также будем записывать отношения, отраженные в моделях объектов ОА → ОВ. Описание отношений возможно любыми способами: формулами зависимостей, графиками, таблицами, объяснениями на естественном языке.

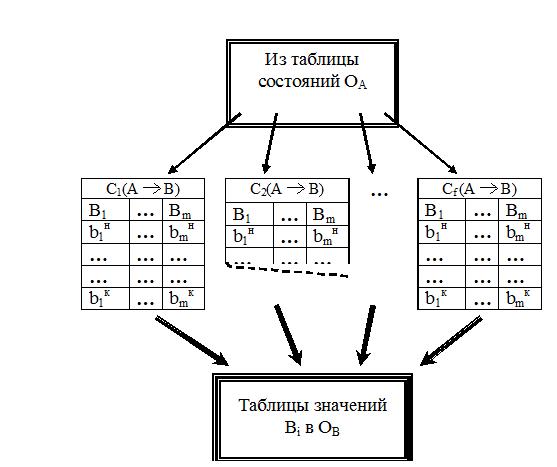

Рассмотрим описание отношений в табличных моделях, например, ОА→ОВ. Предположим, что ОА и ОВ представлены в табличной форме, как на Рис.7.

Если объекты независимы, то при изменении параметров данные в ОА и ОВ меняются независимо по тем законам, которые определяются таблицами зависимостей значений характеристик от параметров в каждой модели:

Ai(P1, …, Pl, …, Pn),

Вi(P1, …, Pl, …, Pn).

Если же при изменении данных ОА попадает в состояние Cj(A → B), в котором он влияет на ОВ, то это означает, что закон изменения данных в ОВ должен быть изменён по предписанию Cj(A → B).

Что для этого нужно сделать?

Любые состояния объектов мы уже умеем описывать и ничто не мешает нам выделить и описать в ОА все необходимые Cj(A → B).

Теперь для каждого Cj (A → B) построим и присоединим к ОА таблицы, по которым будем приписывать значения Вi в ОВ. Такие таблицы будем называть таблицами ссылок ОА на ОВ. Они и описывают ОА → ОВ, как, например, на Рис. 10.

Рис. 10. Таблицы ссылок ОА на ОВ задающие некоторое отношение ОА |

Очевидно, что точно так же можно задать ОВ → ОА и, таким образом, отобразить любую структуру отношений.

Итак, описав в модели объекта А его отношения с другими объектами B, C, D … мы получили возможность описывать множество связанных объектов и давать этому множеству некоторое имя. Например, множество кирпичей, связанных раствором – «кладка».

Однако, мы не остановимся только на возможности объединять объекты в множества, а сделаем следующий смысловой шаг.

Объявим множество взаимосвязанных объектов «новым объектом» и опишем его по тем же правилам. Причём, характеристики и состояния этого нового объекта не обязательно должны совпадать с характеристиками элементов множества. Этот новый объект мы будем называть сложным объектом Σ, имеющим структуру {A, B, …, F}. Напомним, что мы не требуем, чтобы ОΣ был объединением {OA, OB, …OF}. ОΣ может иметь характеристики Σi {σi1, σi2, …σin} и иные маски состояний CΣ j.

Определение «Система»

Модель сложного объекта ОΣ, имеющая некоторую структуру {OA, OB, … OF} и характеристики Σi не обязательно совпадающие с характеристиками структурных элементов {Ai, Bi, …, Fi} будем называть системой.

Называя некоторый объект А или его модель ОА системой, мы можем лишь подразумевать (т. е. считать по умолчанию), что А сложный объект имеющий структуру, но описание структуры не вытекает однозначно из ОА. Точно также описание структуры ещё не определяет систему.

Итак, многообразие внешнего мира мы свели к трём базовым понятиям: объекты, отношения, системы.

При этом приняли принципиальное допущение, что описание этих сущностей, построение их моделей зависит от целей наблюдателя. Целевые свойства моделей отображаются в выборе характеристик объектов и выборе отношений между ними.

Дифференциация объектов отображается в структуре их моделей, т. е. выделение множества элементов, находящихся в «границах объекта» (вход-выход) и имеющих свои отношения. Интеграция объектов в сложный объект отображается в построении новой модели – системы.

Причём, из модели системы не обязательно выводятся модели структурных элементов и наоборот.

Поэтому системный анализ и системное проектирование в общем случае не относятся к алгоритмическим процессам. Стремясь сохранить смысловое и формальное представление знаний, мы выбрали табличный метод, дополняя его пояснениями на русском языке и схематическими изображениями.

Для описания «движения» объектов во внешнем мире мы ввели абстрактные понятия пространства и состояния объекта. Пространство (область движения) мы описываем множеством параметров, изменяющихся независимо от характеристик объекта, а состояния – некоторыми диапазонами значений характеристик объекта. Выбор состояний мы так же связываем с целями описания.

Собственно процесс движения отображается для наблюдателя в изменениях данных в модели описания объекта. Причём, введя в табличные модели объектов таблицы ссылок, мы указали на общий метод описания влияний одного объекта на другой в процессе движения.

Однако, рассматривая свойства внешнего мира, среди всех видов движений мы ввели важнейшее для системологии движение и назвали его «целесообразное поведение объектов», а механизм обеспечения целесообразного поведения назвали управлением. Для конструктивного системологического определения этих понятий нам придётся обратить внимание уже не на внешний мир, а на самого «наблюдателя». Строго говоря, наблюдатель ведь тоже объект. И возникают вопросы: как построить модель управляемого объекта и что делать с наблюдателем – носителем целесообразности движения? Поступим так. Поместим «наблюдателя» со всеми его целевыми установками и соответствующими моделями мира в описание объекта (Рис. 11) и назовём его моделью системы управления Mu. Ранее мы показали, что если отвлечься от физического способа передачи, запоминания и преобразования данных, то путём взаимных ссылок Mu всегда может приводить ОА в желательные для себя (целевые) состояния. Таким образом, на Рис. 11 получилась абстрактная модель управляемого объекта. Остаётся лишь вопрос о физической реализуемости такой модели для конкретных объектов внешнего мира. Для того чтобы не забывать об этом существенном обстоятельстве в контуре управления на Рис. 11 указаны не только данные, но и сигналы, которые являются их физическими носителями.

Отметим наиболее существенное условие для существования управления: управляемый объект должен иметь замкнутый контур по данным с системой управления.

Отметим наиболее существенное условие для существования управления: управляемый объект должен иметь замкнутый контур по данным с системой управления.

Раздел 2. Производственные организации

Лекция 8. Производственные организации.

Исторические предпосылки развития производственных организаций. 19-20 век.

Что было до этого периода? – Ремесленное / артельное производство.

Глобальные изменения в социуме в течение 19-го – 20-го веков:

· Переход от феодализма к капитализму;

· Изменение форм общественного правления, (от абсолютизма к демократии);

· Произошли существенные изменения в экспансии государств: к военной добавилась экономическая, а затем и информационная экспансия;

· Религиозное доминирование в обществе сменилось научным познанием мира.

Как следствие перечисленных выше изменений произошло увеличение объемов производства, числа производственных организаций, объемов знаний и потоков информации. Появилось индустриальное общество.

Изменение характеристик цивилизации:

· Область обитания: освоены полярные области Земли и подземные области на глубину более 1.000 м; (бурение скважин достигает глубин более 5.000 м, есть уникальные – 12.000 м);

· Подводные области мореплавания: освоены на глубине более 100 –200 м (есть и 500 м глубина);

· Изучается поверхность Луны и других планет Солнечной системы;

· Осваивается космос: теле-, фотосъемка из космоса на высоте 105 км – «разрешение»– до 10 м2;

· Транспорт: наземные скорости свыше 250 км/час, водный транспорт: от 50 км/час (для яхт) до 100 км/час (суда на подводных крыльях; воздушный транспорт – скорости ≈ 1.000 км/ч;

· Уменьшение технологически доступного пространства (нанотехнологии) ≈ в 1.000 раз;

· Управление в технике : время срабатывания электронных устройств – 10-2 до 10-9 сек;

· Освоены новые энергетические ресурсы, энергоёмкость возросла в 106 раз;

· Сложность изделий по количеству компонент возросла от ≈ 102 дет. в 19-м веке до ≈ 106 деталей в 20-м веке (современный бомбардировщик или ракетоносец).

За период 19-го –20-го веков произошёл скачкообразный рост цивилизации (искусственного мира), больше чем за 2000 лет до этого.

Основные школы в теории управления организациями.

I. Классическая школа (Структурная школа).

Основная цель школы – разработка правил построения рациональной организации в смысле получения максимальной экономической прибыли.

Основатели школы: Фредерик Тейлор в США( г. г.), Анри Файоль в Европе ( г. г.).

II. Поведенческая (или мотивационная школа).

Основная цель школы – изучение производственных отношений между людьми в организации, разработка правил (нотаций) по конкретным производственным ситуациям для достижения успеха или необходимого результата.

Первый разработчик этого направления – социолог Элтон Мэйо (1930-е г. г.).

С середины 20-го века школы менеджмента в основном преподают результаты разработок поведенческой школы.

III. Системная школа – первая неэмпирическая школа.

Основная цель школы – разработка методов и моделей оптимального управления.

I. Классическая школа, основные результаты её деятельности:

- Выбор структуры организации;

- Процедуры нормирования труда;

- Разделение производственных процессов и процессов управления организацией (Первая революция в истории развития производственных организации.)

Типовые структуры производственных организаций.

1. «Звезда» – строго централизованное управление, есть центральный элемент А, все связи только через него (Рис. 12).

Например: ремесленное производство, мастер – А, подмастерья – В, С, D.

В настоящее время: хирург и его медицинская бригада; группа системного программиста.

«Стапель» – место сборки сложных технических объектов: корабли, самолёты – тоже «звезда».

Преимущества такой структуры: простота осуществления контактов, контроля, прямые связи.

Недостаток: наличие центрального элемента, очень плохо реагирует на увеличение потока работ, или увеличение сложности изделий.

Можно перейти на двухуровневую структуру управления, т. е. построить иерархическую структуру управления, или «дерево» управления (Рис. 13).

При увеличении сложности объекта управления или проекта появляется вспомогательный коллегиальный орган управления (например: Совет директоров в компании, международный проект «АТЛАС» в г. ЦЕРНе выполняют более 300 организаций.).

Принципы управления классической школы:

1. Верхние уровни управления в иерархических структурах преобладают преимущественным правом управления.

2. Каждый руководитель отвечает не только за свои действия, но и за действия всего подчинённого персонала.

3. Руководство осуществляется беспристрастно, все личные мотивы устраняются.

4. Продвижение по иерархической лестнице управления осуществляется на основе успешной предыдущей деятельности.

5. Все действия персонала каждого уровня иерархии подчиняются инструкции.

6. Все трудовые процессы как технологические так и управленческие строго нормируются.

7. Поощрение в таких структурах осуществляется по принципу «кнута» и «пряника».

Рост сложности продукции неизбежно вёл к увеличению числа уровней иерархии, и к росту числа сотрудников как основного так и управленческого персонала.

Недостатки классической школы и жестких иерархических структур управления:

1. Авторитаризм в управлении (преимущественное право решения верхнего уровня) не всегда приводил к успеху. Появились коллегиальные органы управления.

2. Наличие неформальных лидеров в организации.

3. Наличие психологических отношений между людьми в организации кроме формальных.

4. Управление человеком на основе только принципа «кнута» и «пряника» оказывается неэффективным. Существует не менее сильные мотивы: заинтересованность в результатах труда, осознание важности своей роли в организации, комфортная обстановка на работе и т. д. и т. п.).

Все свойства человека как личности нельзя не учитывать в управлении производственными системами.

Таким образом, основные черты классической теории организации состоят в следующем:

1. Стремление сформулировать общие функции и принципы управления на основе разностороннего исследования опыта деловой и производственной деятельности.

2. Главное внимание концентрируется на формальной структуре, формальных процессах функционирования систем.

3. Участники организации (люди) молчаливо приравниваются к средствам труда, выполняющим команды и инструкции и побуждаемые к этому кнутом и пряником. При этом игнорируются психологические мотивы поведения людей.

При всем положительном влиянии классической теории организации на практику управления промышленным производством и рост производительности труда, последняя её предпосылка является самым слабым местом, определяется ограниченностью этой теории.

Попытка восполнить этот пробел выразилась в зарождении и развитии новой школы управления организацией.

Лекция 9. Поведенческая (мотивационная) школа управления

Поведенческая (мотивационная) школа управления или доктрина «человеческих отношений». Основателем этой школы принято считать Элтона Мэйо.

Доктрина «человеческих отношений» критикует классическую теорию за три ложных допущения:

§ предполагается, что «человек является рациональным «существом», стремящимся максимизировать свои экономические выгоды»;

§ предполагается, что «каждый индивидуум реагирует на экономические стимулы, как изолированный индивидуум»;

§ предполагается, что «к людям, как и к машинам, можно относиться стандартизированным образом».

Доктрина «человеческих отношений», не отбрасывая классических методов рационализации управления производством, сосредоточила внимание на вопросах, упущенных классиками:

1. Психологические мотивы поведения людей.

2. Групповые отношения и нормы.

3. Проблемы конфликта и сотрудничества.

4. Коммуникационные барьеры.

5. Неформальные организации.

6. Проблемы лидерства.

Конструктивные результаты доктрины «человеческих отношений» состоят в разработке рекомендаций поведения и взаимодействия с людьми наиболее благоприятных с точки зрения конкретных целей управления.

Доктрина «человеческих отношений» развивается успешно и сейчас, потому что она служит одним из средств повышения производительности труда.

Слабость доктрины «человеческих отношений» состоит в частном характере «социологических исследований», на основе которых она делает выводы.

Поведенческая (мотивационная) школа и её основные результаты.

Примеры разработок поведенческой школы:

Нотации:

1. Как проводить совещания.

2. Как добиваться результата по спорным вопросам.

3. Поведение руководителя при получении критики.

Нотация «Совещания»:

¾ Регламент совещания не должен превышать 40-45 минут без перерыва.

¾ Каждый участник совещания может высказаться только один раз по главному, с его точки зрения, вопросу или проблеме.

¾ Весь ход совещания контролирует и направляет председатель (или ведущий).

¾ Все выступления, предложения и рекомендации (или решения) письменно фиксируются секретарём совещания.

Временные характеристики поведения участников совещания:

» 20 минут – первый уровень усталости;

» 30 минут – второй уровень усталости;

» 40 ¸ 45 минут – интерес к проблеме (вопросу) пропадает (можно провести любое решение).

Критика выступающего, отношение к ней и выбор правильного поведения.

Нотация:

– У критика в действительности есть только три мотива:

1. Искренне желание улучшить работу коллектива.

2. Борьба за формальное лидерство.

3. Желание показать себя на фоне выступающего.

Как определить (действительный) мотив критика?

Как правильно отвечать на критику, если понят действительный мотив критикующего?

Первый мотив:

На критику отвечать в конце совещания и благодарить за неё (каждый участник совещания уйдёт с него успокоенным).

Второй мотив:

Нельзя отвечать на все замечания (положение оправдывающегося – всегда проигрыш). Необходим один ответ, но очень энергичный, не оставляющий «камня на камне» по выдвинутому замечанию или обвинению.

Третий мотив:

«Я» и «Мы» – не надо отрываться от коллектива, надо противопоставить своё единство с коллективом.

В действительности самое лучшее поведение в коллективе – естественное. Самые высокообразованные, уважаемые люди, с огромным опытом и авторитетом в организации ведут себя именно так.

Лекция 10. Новая или системная школа управления производственными организациями.

Системная школа управления – первая неэмпирическая школа, которая появилась в середине 20-го века и стала разрабатывать методы и модели оптимального управления производственными организациями на основе системного подхода к анализу и синтезу сложных организационных систем.

Сущность системного подхода многие авторы сводят к следующему:

1. формулирование целей и выяснение их иерархии до начала какой-либо деятельности, связанной с управлением, особенно с принятием решений;

2. достижение поставленных целей при минимальных затратах посредством сравнительного анализа альтернативных путей и методов достижения целей и осуществления соответствующего выбора;

3. количественная оценка (квантификация) целей, методов и средствих достижения, основанная не на частичных критериях, а на всесторонней оценке всех возможных и планируемых результатов деятельности.

Наиболее широкая трактовка методологии системного подхода принадлежит Л. Фон Берталанфи (австрийский учёный, 20-е – 40-е годы 20-го века), который предложил концепцию разработки общей теории систем. Однако прикладные результаты этой теории оказались весьма скромными из-за слишком большой общности понятия системы (биологические, социальные, технические и т. д.). В то же время системное мышление и системный подход используются практически в о всех науках (география, политология, психология и т. д.).

Применение понятий системного подхода к анализу конкретных объектов и прикладных проблем получило название системного анализа (СА). Этот термин впервые появился в работах американской корпорации «РЭНД» в 1948 г. В связи с разработкой методик оптимизации сложных задач военного управления. Исторически СА является дальнейшим развитием таких научных дисциплин как исследование операций, системотехника (50-е – 60-е годы 20-го века), кибернетика, теория игр и принятия решений – всё это этапы развития и составляющие части системного анализа. Теоретические проблемы СА и методология системных исследований продолжают разрабатываться в США и других странах и в настоящее время среди наиболее известных исследователей можно назвать , С. Черчмена, , Д. Клеленда и У. Кинга, Дж. Форрестера (США), , и др..

Системная школа управления производственными организациями предлагает для их описания и последующего анализа следующую модель:

На входе такой модели рассматриваются ресурсы организации:

1. Материальные ресурсы.

2. Трудовые ресурсы.

3. Финансовые ресурсы.

4. Научно-техническая документация.

5. Информация.

6. и др.

Выход:

1. Товарная продукция.

2. Промышленные услуги (сервисное обслуживание и т. д.).

3. Реклама.

4. и др.

Управление:

Функциональные органы управления:

1. Отдел материально-технического снабжения.

2. Отдел кадров.

3. Планово-финансовый отдел.

4. Бухгалтерия.

5. и др.

Линейное управление:

Управление технологией, участок, бригада и т. д.

Можно выделить три базовые структуры в производственных организациях с точки зрения и организации производства в них и реализации функций управления:

1. Конвейер (поточное производство).

2. Стапель (корабли, самолёты, ракеты, стройплощадка).

3. Матрица.

Поскольку две первые структуры были рассмотрены ранее, перейдём сразу к третьей структуре.

Матричные структуры в организациях родились для выполнения большого количества разнообразных проектов, они используют сочетание линейного, функционального и программно-целевого принципов управления.

Программно-целевые организации возникли для преодоления недостатков линейно-функциональных структур, которые являются основной организационной формой на большинстве предприятий, работающих в стабильных условиях, но не достаточно эффективны при создании новой техники.

Форма жесткой программно-целевой структуры возникла в космической отрасли, когда в качестве особого подразделения создавалось специальное конструкторское бюро. В программно-целевых организациях под единое руководство подводятся все необходимые ресурсы. Это обеспечивает самое быстрое выполнение проекта, но одновременно и самую дорогую себестоимость.

Основная тенденция 20-го века в развитии производственных организаций – это охват всего жизненного цикла (ЖЦ) новых изделий, в России стали создаваться НПК – научно-производственные комплексы, на Западе крупные фирмы, реализующие всю технологическую цепочку: от разработки новых изделий до их реализации.

На Рис. 15 представлена схема экономических и технических связей современного НПК.

Анализ производственных организаций может проводиться на различных уровнях системного описания, они называются уровнями стратификации:

¾ экономический;

¾ технологический;

¾ юридический;

¾ и т. д.

Системный подход предлагает при этом выполнение следующих этапов:

– формулировка целей системы на каждом уровне;

– формулировка задач управления на каждом уровне;

– выбор (поиск) алгоритмов управления или управляющих воздействий для достижения поставленных целей.

Методы выбора алгоритмов управления:

– структурный анализ, выявление «узких» мест в системе, противоречивых целей;

– моделирование процессов управления, т. е. исследование поведения системы/процесса при различных управляющих воздействиях и внешних условиях с использованием различных моделей системы/процесса.

Модели могут быть:

– описательные (содержательные), формулируются на естественном языке,

– формальные, реализуются с помощью одного или нескольких формальных языков (например, языки математических теорий или языки программирования).

Лекция 11. Стратифицированное описание систем

Описать сложную систему детально почти невозможно, что вытекает из самого определения такой системы. Основная дилемма состоит в нахождении компромисса между простотой описания (предпосылка понимания) и необходимостью учёта множества характеристик (достоверность описания):

Система задаётся семейством моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования.

Для каждого уровня существуют свои особенности и переменные, законы и принципы, с помощью которых описывается поведение системы. Чтобы такое описание было эффективным, необходима как можно большая независимость моделей для различных уровней системы.

Для отличия этой концепции иерархии от других для неё используется термин стратифицированная система. Уровни абстрагирования, включающие стратифицированное описание, называются стратами.

Для иллюстрации можно привести пример созданной человеком системы, требующей стратифицированного описания.

Пример.

Научно-производственный комплекс. (НПК)

Его можно моделировать на трёх стратах:

1) физические процессы обработки материалов и преобразования энергии;

2) экономика производства с точки зрения его производительности и прибыльности;

3) управление и обработка информации.

На каждой из трех страт мы имеем дело с тем же самым предметом: основным физическим продуктом.

Для каждого из аспектов имеется свое описание и своя модель, однако, система, конечно, остаётся той же самой.

Задачи системного анализа

Первая задача системного анализа – получить кибернетическое описание системы, т. е.:

- установить интересующие нас выходные характеристики системы

- установить входные характеристики (управляемые переменные), влияющие на процесс,

- определить внешние условия (неуправляемые параметры), влияющие на процесс,

- найти оператор связи вход-выход.

Вторая задача – найти оптимальное уравнение, т. е.:

– определить желательное (наилучшее) значение {Yi opt};

– найти также {Xi opt};при котором {Yi opt} при заданных ![]()

![]() – задачи управления.

– задачи управления.

Решение второй задачи – процесс управленческих решений, который вызывает наибольший интерес современной школы к процессу принятия решений.

Задачи управления базируются на теории принятия решений.

Оказывается, что различные ситуации и системы могут описываться одинаковыми моделями, например:

Для описания следующих ситуаций используется модель линейного программирования.

1. Задача о пищевом рационе.

2. Задача о загрузке станков.

3. Задача о перевозках.

4. и т. п.

Когда мы пытаемся создать модель той или иной системы и создаём её, встаёт существенный вопрос об адекватности модели реальной системе.

Пригодность модели можно выявить на основании оценки её соответствия поставленной цели. Модель является правильной и обоснованной только в том случае, когда она выполняет возложенные на неё функции, это означает, что понятие пригодности модели как абстрактная категория, не связанная с поставленной задачей, лишено смысла.

Совершенно очевидно, что модель, пригодная для решений одной задачи, может быть лишена смысла и может привести к ложным выводам при решении другой.

Значимость целей наиболее важна при рассмотрении вопроса о полезности модели.

Сложная и тщательно выполненная модель может оказаться малополезной, если она направлена на решение вопросов, которые не являются более существенными для данной организации, с другой стороны, простая и не очень точная модель может быть полезной, если она открывает хотя бы незначительные возможности лучше понять главные причины успехов и неудач в организационной деятельности.

Как установить, главные ли задачи решаются? Каков формальный критерий, который показал бы, насколько достижимы цели, которые поставлены перед организацией.

Ответить на этот вопрос положительно в полном объёме сегодня нельзя.

Исследуемые сегодня производственные системы сложны, а значит, сложны модели, которые описывают эту систему, а значит и поиск решений нельзя вести без ЭВМ.

Если решения нужно искать регулярно, по типовой модели, то целесообразно построение человеко-машинной системы.

Это и есть практический результат, который достигается «новой» школой управления.

Задача «новой» школы управления – построение человеко-машинных систем управления.

Почему именно человеко-машинные системы?

Рассмотрим функции, которые остаются принципиально за человеком и за ЭВМ:

Система принципиально не может быть машинной, так как цели и условия, которые называются оптимальными, формулирует человек.

Система принципиально не может быть машинной, так как цели и условия, которые называются оптимальными, формулирует человек.

Лекция 12. Управление производственными организациями (УПО)

В общем виде управление производственными организациями – циклический процесс:

![]()

![]() Принятие решений

Принятие решений

![]() Исполнение (реализация) решений

Исполнение (реализация) решений

![]() Анализ решений

Анализ решений

|

Рисунок 16. Циклический процесс управления производственными организациями.

Этот процесс включает в себя несколько классов задач.

Таблица 1. Основные классы задач по управлению организацией. |

№ | Класс задач |

1 | Задачи стратегического планирования: § ситуационный анализ; § прогнозирование; § целеполагание. |

2 | Структуризация: § разделение организации на структурные компоненты; § распределение функций по структурным компонентам; § разработка схемы подчинения, регламента (инструкций). |

3 | Сетевое планирование: § разработка логической последовательности событий; § расчёт ресурсов на выполнение работ. |

4 | Календарное планирование: § балансовое технико-экономическое планирование, отнесённое к стандартным хозяйственным отрезкам времени (год, квартал, месяц); § составление расписаний. |

Класс задач оперативного управления | |

5 | Координация (диспетчеризация): § контроль фактического производственного процесса; § устранение событий, препятствующих выполнению расписания; § синхронизация нерегламентированных операций, процессов. |

6 | Руководство |

7 | Учёт: финансовый, материальный |

8 | Анализ и диагностика (сравнение плановых и реальных показателей, поиск путей устранения расхождений). |

Рассмотрим важнейшую задачу из 4 класса:

«Балансовое технико-экономическое планирование»

Задачи технико-экономического планирования решаются на технологической страте (уровне) анализа производственной организации:

Есть некоторый список изделий (продукции).

Введем обозначения: Х1, Х2, …, Хi, …, Хn;

i=1,n, где i – тип продукции (i – натуральные единицы);

X – количество данного вида изделия (i-ого) в год.

Или математически – вектор продукции: X (Х1, Х2, …, Хi, …, Хn).

Х1, Х2, …, Хi, …, Хn

Введём вектор цены: С (С1, С2, …, Сi, …, Сn ).

С1, С2, …, Сi, …, Сn – стоимостные показатели.

1) Валовый продукт (продукция):

![]()

2) Прибыль:

![]()

где Si – сумма всех финансовых затрат на продукцию (себестоимость);

ПРИБ > 0 – эффективная работа;

ПРИБ < 0 (если Si > Ci) – работаем в убыток, может быть банкротство.

3) Производительность труда:

ПРОИЗВ (Х)=ВАЛ/R,

где R – общая численность рабочих.

4) Рентабельность:

![]()

где ОснФ – стоимость основных фондов;

ОбФ – оборотные фонды (куда входят и объём незавершённого производства, и товар, находящийся на складе)

Выводы из этих 4-ч показателей:

1] Все экономические показатели являются линейными функциями Х.

2] Увеличение (рост) эффективности производства эквивалентен увеличению значения этих показателей.

Перейдём к некоторой абстракции, т. е. подойдём к постановке задачи линейного программирования: т. к. все показатели линейны, обозначим их Z.

![]() .

.

Для получения оптимальных технико-экономических планов надо искать максимум этой линейной функции.

Где будет максимум? – в бесконечности (бессмыслица).

Искомая величина Х (напомним).

Что ограничивает наши решения? В каких пределах может варьироваться объём продукции?

Мы работаем в отрезке: Xmin Xi Xmax, где

Xmin – объём портфеля заказа (объём договорных поставок);

Xmax – прогноз потребности (или прогноз реального сбыта).

У нас есть ограничения по техническим ресурсам.

Предположим, существует вектор: А1, А2, …, Аj, …, Am.

Его размерность ![]() .

.

Задача линейного программирования (планирования) состоит в том, чтобы определить производственный вектор Х=(Х1, Х2, …, Хi, …, Хn), i=1,n; i – тип продукции, количество – Х.

Ограничения по ресурсам:

, где A – ресурс, j=1,m

, где A – ресурс, j=1,m

Надо найти линейную форму Z = C1Х1 + C2Х2+ …+ CnХn → max.

Z называется целевой функцией.

Данную задачу нельзя решить с помощью линейной алгебры, т. к. число уравнений не равно числу неизвестных.

Канторович предложил алгоритм решения подобных систем уравнений: ищем допустимые решения. Как найти среди них оптимальные? – Вручную при больших значениях n и m найти решение сложно, поэтому существуют специальные компьютерные программы.

Лекция 13. Анализ адекватности модели линейного программирования.

Таблица 1. Процедура анализа адекватности модели линейного программирования. |

Процедура анализа проиллюстрирована в Таблице 2.

Модель линейного программирования | Реальная система (производственная организация) | |

Z | единственная | многоцелевая |

Aj | const (закрытые системы) | var (открытые системы) |

aji | const (пассивная) | var (активная) |

Ci | const | var (рынок) |

Xi | 0 ≤ Xi ≤ ∞ | Xmin ≤ Xi ≤ Xmax |

В задаче линейного программирования целевая функция Z – единственная, т. е. одноцелевая система. Реальная система – многоцелевая.

Aj = const, т. е. закрытая система по ресурсам в реальной системе возможны некоторые вариации и система является открытой.

aji = const за плановый отрезок времени, т. е. система пассивна, реальная – активна, что приводит к экономии человеческих ресурсов, материальных, энергетических.

Ci – все свойства рынка здесь и сидят (бушующее море).

Переменная Х – 0 ≤ Xi ≤ ∞, а в действительности Xi min ≤ Xi ≤ Xi max, где – портфель заказов (договоров), – определяется степенью удовлетворенности рынка этой продукцией.

Наряду с решением плановой задачи в реальности объективно необходимо будет решать и задачу развития ресурса:

Вывод: Эти процедуры могут быть только человеко-машинными.

Таким образом, мы подошли к теме:

Проектирование человеко-машинных процедур, планирования

Процессы разобьем на процедуры.

1 процедура: Анализ «Портфеля заказов»

Рассмотрим вопросы:

a) Имеем ли мы ресурсы, которые дают возможность (вероятность) выполнения обязательств?

b) Можем ли улучшить производственный план за счёт его оптимизации?

Расчёт необходимых ресурсов для выполнения задачи:

![]() – ?

– ?

К какому исходу можем прийти?

Например: 1] все ![]()

2] некоторые ![]() – нетривиальная задача (тупиковая ситуация) – любая оптимизация бессильна, необходим выход из процедуры расчётов и переход в систему развития ресурсов.

– нетривиальная задача (тупиковая ситуация) – любая оптимизация бессильна, необходим выход из процедуры расчётов и переход в систему развития ресурсов.

Далее работают профессионалы по развитию ресурсов, когда они решат (t – включить в план).

Технико-экономические показатели:

![]()

Варианты: a) – Zудовл.; б) Zне удовл. → возникает вопрос цены и себестоимости → переходим к 1].

Если мы всё-таки добились, что план-минимум выполняется, то получаем:

![]() ,

,

если ДА, то сформирован план,

если НЕТ, то «Решение задачи оптимизации методом линейного программирования Zmax»

Далее рассматриваем вопрос: есть ли некоторый запас ресурсов? Если нет, можем остановить систему планирования.

Итак, подведём итоги:

1. Если договорные обязательства выполняются и ресурсы загружены, то приемлемый план найден.

2. Если договорные обязательства выполнены, но ресурсы недогружены, то план можно улучшить по технико-экономическим показателям за счёт оптимизации.

3. Обязательства не выполнены (Рис. 20) → необходимо проводить поиск плана.

Лекция 14. Алгоритмы человеко-машинных процедур технико-экономического планирования.

Приведём алгоритм человеко-машинных процедур технико-экономического планирования:

Человеко-машинные процедуры эволюционного планирования развития производственной организации

Блок 4:

Исходные данные:

1. Неудовлетворённый спрос:

Список изделий, для которых:

![]()

2. Дефицитные ресурсы:

Список ресурсов, для которых Х:

3. Избыточный ресурс:

Список ресурсов ![]()

4. Список ресурсов aji по наукоемким изделиям, ранжированным по дефицитности.

На Рис. 21 приведена Общая схема анализа:

Это типовые ресурсы любой производственной организации. Такое управление не связано с математическим моделированием, только предложения экспертов-специалистов.

Перейдем к количественному анализу эффективности проектов (Рис. 22).

Такие методы и проекты очень активно применялись до 70-х годов 20 века. (Более 10-15% давали улучшение ТЭПоказателей в производственных системах). (Эволюционное развитие, step by step)

Планирование и управление производственными процессами в 20 веке переходит в 21 веке к планированию и управлению потребностью (ориентация на рынок и спрос).

Новая стратегия заключается в необходимости развития техники нового поколении. Эта стратегия называются инновационное развитие производственных организаций.

Мы рассмотрим новый класс производственных систем - класс потенциальных систем (Рис. 23).

Ψ(t) – функция усиления эффективности производства

α – коэффициент оптимального распределения ресурсов для производства и НИР и КБ.

α = const.

Рассмотрим случай α= α(t). Тогда этот вариант развития производственных организаций проиллюстрирован на Рис.24.

Δt – периоды развития НТ.

Δt – периоды развития НТ.

Лекции 15 и 16: Системный анализ технических объектов (на примере ускорителей заряженных частиц). Физико-технические основы ускорителя. Основные структурные элементы. Основные выходные параметры. Функциональное назначение и области применения. Международные проекты создания перспективных ускорителей. Системный анализ современных научно-технических объектов. Лазеры. Экспериментальный комплекс НЕВОД.

Лекции 17 и 18 посвящены публичной защите коллективных самостоятельных курсовых работ студентов по специфическим для НИЯУ МИФИ технологическим направлениям: наземные детекторы космических излучений, радиационно-ускорительная техника, лазерная технология.

[i] Эшби Винер

[ii] Н.

[iii]