I. Лекция № 1. Классификация компьютерных средств обучения. 1

Задание № 1 для учителей. 13

I. Лекция № 1. Классификация компьютерных средств обучения

Под средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в настоящее время понимают целый комплекс технических, программных средств, систем и устройств, функционирующих на базе средств вычислительной техники, современных средств и систем информационного обмена, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, хранения, обработки, передачи и оперативного управления информацией.

Нас интересует только узкий спектр из всего этого многообразия, только компьютерные средства обучения.

Компьютерные средства обучения (КСО) – это программные средства обучения, предназначенные для решения различных педагогических задач.

Какие педагогические задачи могут решать компьютерные средства обучения физике и астрономии?

1. Средство обучения физике и астрономии, мультимедийный курс.

2. Средство, совершенствующее процесс преподавания.

3. Выработка определенных умений и навыков.

4. Развитие способностей к определенным видам деятельности.

5. Средство автоматизации процесса контроля уровня знаний и умений, коррекции результатов учебной деятельности, тестирования и психодиагностики.

6. Организация учебно-поисковой, исследовательской работы учащихся.

7. Работа с физическими виртуальными лабораториями, практикумами.

8. Средство коммуникаций и организация интеллектуального досуга.

Компьютерные средства обучения физике и астрономии можно разделить и по типам средств, по уровню образования, по используемым технологиям.

Схема 1. Характеристика компьютерных средств обучения.

Схема 1. Характеристика компьютерных средств обучения.

В настоящее время с развитием компьютерных технологий (с увеличением объема курсов до нескольких тысяч Мб) возможно объединение типа компьютерного средства обучения, например, современные компьютерные учебники (курсы) могут содержать и виртуальные лаборатории, и задачники («Физика 7 – 11 класс», компания «ФИЗИКОН»).

Компьютерные средства обучения физике и астрономии могут различаться по организационным формам.

Схема 2. Организационные формы обучения КСО.

По организационным формам преобладают индивидуальная работа учащихся или работа в малых группах. При этом используются готовые программы (обучающие и демонстрационные), компьютерные проектные среды, например «Живая физика», готовые компьютерные лабораторные комплексы для проведения экспериментов, электронные задачники, интерактивные анимационные компьютерные модели физических процессов.

Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, а зачастую применение ППС на уроке забирает больше времени, но дает возможность учителю более глубоко осветить тот или иной теоретический вопрос. При этом применение ППС помогает учащимся вникнуть более детально в те физические процессы и явления, изучить важные теоретические вопросы, которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей.

Наибольшая эффективность использования компьютера на уроке достигается, как правило, в следующих случаях:

§ Использование мультимедийных курсов при изучении тем, явлений, которые более полно и детально освещаются в ППС, а иногда и невозможно изучать в реальном эксперименте.

§ Более полная визуализация объектов и явлений по сравнению с печатными средствами обучения.

§ Использование возможности варьировать временные масштабы событий, прерывать действие компьютерной модели, эксперимента и использование возможности их повторения.

§ Средство автоматизации процесса контроля уровня знаний и умений. Решение и анализ интерактивных задач, требующих аналитического и графического решения с использованием предоставляемого манипуляционно-графического интерфейса.

§ Тестирование и коррекция результатов учебной деятельности.

§ Использование программных сред, виртуальных лабораторий для организации творческой, учебно-поисковой деятельности учащихся.

Педагогическая эффективность разрабатываемых программно-педагогических средств не только от самих ППС, но и от подготовки учителей к работе с ними, от наличия соответствующего оборудования в школе.

Схема 3. Педагогическая эффективность ППС.

Схема 3. Педагогическая эффективность ППС.

Каким дидактическим требованиям должны удовлетворять современные ППС по физике и астрономии? Образовательные электронные издания, безусловно, должны удовлетворять традиционным дидактическим требованиям, предъявляемым к обычным «бумажным» учебникам, учебным и методическим пособиям. К числу таких требований в концепции отнесены требования научности, доступности, проблемности, наглядности, систематичности и последовательности обучения, требование обеспечения активности и сознательности учащихся в процессе обучения, требования прочности усвоения знаний, единства образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения, проводимого с помощью ППС.

Вместе с тем, использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в разработке и использовании ППС накладывает на подобные издания целый ряд достаточно специфичных дидактических требований. В их числе требования:

· обеспечения индивидуальности обучения;

· учета возрастных психолого-педагогических особенностей учащихся;

· учета уровня образования и вариативности программ;

· интерактивности обучения, стимулируя активную деятельность обучаемого и обеспечивая его запросы в процессе обучения;

- обеспечения адаптивности обучения;

· системности и структурно-функциональной связанности представления учебного материала;

· обеспечения целостности и непрерывности дидактического цикла обучения;

· максимальной реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации.

Основные моменты, на которые обращается основное внимание в настоящее время при разработке существующих мультимедийных курсов и телекоммуникационных средств по астрономии и физике в компании «ФИЗИКОН»:

· Повышение уровня визуализации.

· Наличие интерактивности.

· Наличие виртуальных практикумов и лабораторий.

· Наличие компьютерных лабораторных работ.

· Наличие соответствующих методических рекомендаций по их использованию.

Таблица использования современных мультимедийных компьютерных курсов с элементами дистанционного обучения, в которую добавлены характеристики современных мультимедийных ППС, ориентированных на работу в сети Интернет (комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, глоссарий, каталоги и путеводители, предметный и именной указатели, тренирующе-тестирующий блок) (табл. 1).

Таблица 1.

Использование возможностей ПК для интенсификации

процесса усвоения учебного материала.

Элементы процесса усвоения | Возможности компьютерного курса для интенсификации элементов процесса усвоения |

Восприятие | Комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, анимации, звук, красочность |

Понимание | Гипертекст, справочные таблицы, интерактивный словарь, система гиперссылок, глоссарий, каталоги и путеводители |

Осмысление | Контроль в журнале работы, помощь в выборе оптимального алгоритма решения; тестовые задания, вопросы |

Обобщение | Выделение основных мыслей, схемы, таблицы, диаграммы и т. д. |

Закрепление | Повторное воспроизведение важных элементов, воспроизведение других вариантов (многовариантность), тренинг, система дистанционного обучения. Тренирующе-тестирующий блок, интегрированный с базой данных задач |

Применение | Тренирующе-тестирующий блок: решение задач, тестов. Работа с интерактивными моделями, выполнение заданий творческого характера, поисковая работа через рекомендуемые проблемные сайты, предметный и именной указатели |

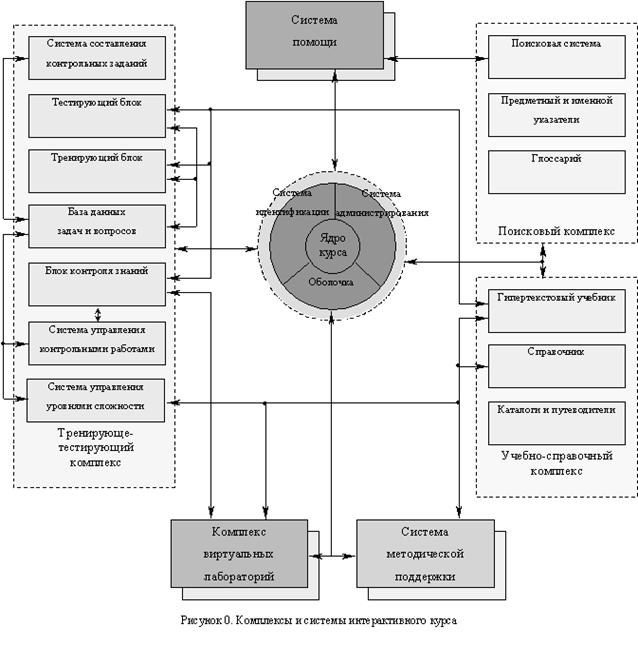

За последние два года Компанией «ФИЗИКОН» была разработана теория структуры и основных особенностей электронных изданий, были получены следующие обобщающие положения о структуре электронных изданий, которые должны иметь (рис.1):

· Ядро (управляющий модуль) курса, интегрирующее все модули в одно целое.

· Иллюстрированный учебно-справочный комплекс с индивидуально настраиваемыми для каждого ученика образовательными траекториями.

· Комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей.

· Тестирующий комплекс, интегрированный с базой данных вопросов и задач.

· Поисковый комплекс.

· Систему помощи.

· Систему методической поддержки.

Рис.1. Комплексы и системы мультимедийных курсов.

Как же на практике реализовывалась идея моделирования, например для астрономии? Главное отличие учебных моделей от научных в том, что учебные модели конструируются специально для решения тех или иных учебных задач. Поэтому учебные модели должны классифицироваться дополнительно по особым признакам: дидактическим функциям и целям применения. Модели объектов или понятий выполняют следующие функции: обобщение; решение познавательных задач на исследование изучаемого понятия; планирование и контроль работы по изучению объектов или понятий. Модель для учащегося становится соединяющим звеном между абстрактным и конкретным знаниями, выражает динамику процесса формирования объективного знания об окружающей действительностью, начинающегося с живого наблюдения и завершающегося образованием общих понятий.

В основе изучения физики и других естественнонаучных наук, безусловно, лежит эксперимент. Теория строится с применением моделей, то есть идеализированных образов изучаемых явлений. Именно поэтому так важно на уроках физики делать настоящий, реальный эксперимент, который иногда называют натурным.

Но не всегда это возможно для астрономии. Реальный эксперимент для астрономии ограничивается изучением электромагнитного излучения от астрономических объектов во всем спектре от радиодиапазона до гамма-излучения. Учащимся необходимо осветить важнейшие вопросы, посвященные важнейшим астрофизическим понятиям, при этом необходимо сосредоточить внимание на развивающих задачах программы, ее возможностях стимулировать интеллектуальную активность школьников, строгую научность, предусмотреть возможности использования программы в разных учебных ситуациях.

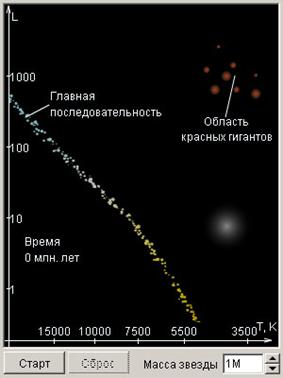

Примером такой модели может служить модель, реализованная в «Открытой Астрономии», воспроизводящей по реальным научным данным диаграмму спектр-светимость, «Эволюция звезды» (рис.2).

рис.2 Эволюция звезды. Диаграмма спектр-светимость и ее эволюционный смысл.

За последние несколько десятков лет именно астрономия делает реальной проверку земных законов физики на любых расстояниях от Земли. И здесь очень важные для моделирования темы касаются синтеза элементов во Вселенной, например, модель «Реакции в молодой Вселенной».

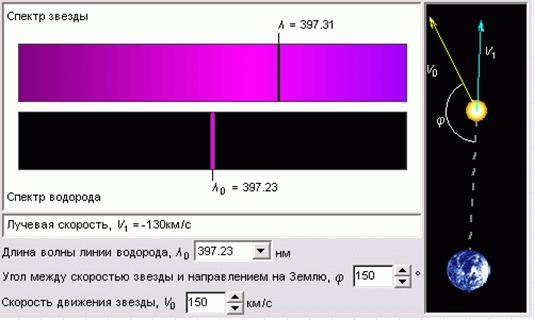

Примером интерактивного эксперимента в астрономии может являться модель «Эффект Доплера» (рис.3). В модели при приближении источника излучения к наблюдателю спектр источника смещается в синюю область (т. е. длины волн всех линий уменьшаются). Наоборот, если излучающий объект удаляется от наблюдателя, то длины волн увеличиваются (т. н. красное смещение). Изменить длину спектральной линии можно, выбрав ее из списка «Длина волны», при этом будет меняться цвет.

Рис. 3. Интерактивная модель «Эффект Доплера».

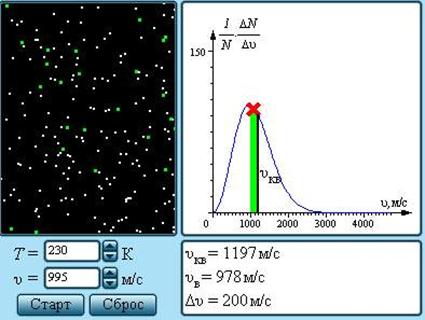

Примером интерактивной модели, которую нельзя показать в реальном физическом эксперименте, но очень важной для развития понятий установления статистического распределения молекул по скоростям, зависящим от абсолютной температуры, является модель «Распределение Максвелла» (рис.4).

Рис. 4. Интерактивная модель «Распределение Максвелла».

Распределение Максвелла - равновесное распределение частиц газа по скоростям. Оно определяет относительное число частиц, имеющих скорость в некотором заданном интервале скоростей. Используется двумерная модель идеального газа. Полученные в результате компьютерного эксперимента гистограммы сравниваются с теоретическими кривыми.

Можно проследить за изменением теоретических кривых и экспериментальных гистограмм распределения Максвелла с ростом температуры (уменьшение высоты максимума и увеличение ширины распределения). Можно сравнить форму распределений для газов с различными молекулярными массами: с увеличением массы газа кривая распределения становится выше и уже, а ее максимум смещается в сторону более низких скоростей.

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что учитель на уроке может использовать учебные компьютерные курсы для:

· демонстраций и иллюстраций текстов, формул, фотографий при изучении нового материала;

· иллюстрации методики решения сложных задач, в том числе сопровождения решения каждой сложной задачи интерактивной моделью происходящего в ней физического процесса («Курс физики XXI века»);

· решения экспериментальных задач с использованием анимационных экспериментов;

· проведения лабораторных работ;

· контроля над уровнем знаний учащихся по методике дифференцированного обучения;

· текущего контроля знаний с использование современных технологий дистанционного обучения;

· самостоятельного создания компьютерного эксперимента в компьютерной среде «Живая Физика».

Практика использования указанных программно-педагогических средств на уроках физики показывает, что, если учащимся предлагать интерактивные модели для самостоятельного изучения, то учебный эффект оказывается чрезвычайно низким. Для эффективного вовлечения учащихся в учебную деятельность с использованием интерактивных компьютерных моделей необходимы индивидуальные раздаточные материалы с заданиями и вопросами различного уровня сложности. перечислил основные виды заданий, которые можно предложить учащимся при работе с компьютерными моделями:

Ознакомительное задание. Это задание предназначено для того, чтобы помочь учащемуся осознать назначение модели и освоить её регулировки. Задание содержит инструкции по управлению моделью и контрольные вопросы.

Компьютерные эксперименты. В рамках этого задания учащемуся предлагается провести несколько простых экспериментов с использованием данной модели и ответить на контрольные вопросы.

Экспериментальные задачи. Это задачи, для решения которых учащемуся необходимо спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов.

Тестовые задания. Это задания с выбором ответа, в ходе выполнения которых учащийся может воспользоваться компьютерной моделью.

Исследовательские задания. Учащемуся предлагается самому спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые подтверждают или опровергают некоторую закономерность. Наиболее способным учащимся предлагается самостоятельно сформулировать ряд закономерностей и подтвердить их экспериментом.

Творческие задания. В рамках таких заданий учащиеся сами придумывают задачи, формулируют их, решают, а затем ставят компьютерные эксперименты для проверки полученных ответов.

Перечисленные задания помогают учащимся быстро овладеть управлением компьютерной моделью, способствуют осознанному усвоению учебного материала и пробуждению творческой фантазии. Особенно важно то, что учащиеся получают знания в процессе самостоятельной работы, так как эти знания необходимы им для получения конкретного наблюдаемого на экране компьютера результата. Учитель на таком уроке выполняет лишь роль помощника и консультанта.

Таким образом, можно предложить использование компьютера в кабинете физики различными способами:

1) с целью демонстрации, обучения и тестирования готовые обучающие и демонстрационные программы, современные мультимедийные интерактивные компьютерные диски;

2) в качестве компьютерных проектных сред;

3) для готовых компьютерных лабораторных комплексов при проведении экспериментов, демонстраций, измерения физических величин, для лабораторных работ. Например, набор «ЛЕГО-лаборатория» (русская версия ИНТа), компьютерная карта «ФизЛаб» с функциями осциллографа, генератора сигналов переменного тока и самописца, компьютерная лаборатория Philip Harris, состоящая из набора датчиков и предназначенная для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ, лабораторный многоцелевой измерительный комплекс L-микро фирмы СНАРК;

4) в качестве самостоятельных проектных исследований с использованием АЦП (аналого-цифровых преобразователей) и компьютера;

5) для телекоммуникационных технологий обучения физике и астрономии.

При ознакомлении с основными программно-педагогическими средствами по физике и астрономии (ППС) рекомендуется провести анализ после заполнения анкеты № 1. «Учебно-методический анализ программно-педагогических средств».

Анкета № 1.

Учебно-методический анализ программно-педагогических средств.

№ | Вопрос | Ответ |

1. | Название программно-педагогического средства. | |

2. | К какому типу ППС относится по дидактическим свойствам (обучающая программа, демонстрационная программа, контролирующая программа, тренажер, компьютерная моделирующая среда, виртуальная лаборатория, имитационно-моделирующая программа, совокупность всех перечисленных свойств)? | |

3. | Какова степень наглядности в моделировании процессов и явлений? | Высокая, средняя, низкая |

4. | Содержит ли анимационные модели? | Да, нет |

5. | Содержит ли интерактивные модели? | Да, нет |

6. | Содержит ли 3D модели? | |

7. | Содержит ли интерактивные лабораторные работы? | Да, нет |

8. | Содержит ли виртуальные лаборатории? | Да, нет |

9. | Содержит ли электронный учебник с гипертекстом? | Да, нет |

10. | Можно ли сформулировать исследовательское задание, используя модели ППС? | Да, нет |

11. | Можно ли сформулировать творческое задание, используя модели ППС? | Да, нет |

12. | Имеются ли методические рекомендации по применению данного ППС? | Да, нет |

13. | Имеется ли примерное поурочное планирование с рекомендациями по применению данного курса? | Да, нет |

14. | Имеются ли задачи, блок тестирования, контрольные вопросы? Различаются ли они по степени сложности? | Да, нет |

15. | Имеется ли дневник работы учащегося, регистрируется ли степень выполнения заданий в ППС? | Да, нет |

16. | Является ли данное ППС открытым по технологии, можно ли взять свободно рисунок, объект для дальнейшего использования в мультимедиа библиотеках? | Да, нет |

17. | Имеется ли методическая поддержка через Интернет? | Да, нет |

Задание № 1 для учителей

1. Классифицировать имеющиеся в наличии ППС по физике.

2. Проанализировать возможности двух ППС, используя анкету.

3. Просмотреть презентацию.