Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века.

Введение.

При изучении русской национальной культуры, необыкновенно широкой по объёму и глубокой по содержанию, среди многих её направлений, трудно переоценить значение именно книжного искуства. Ведь невозможно отрицать, что так же, как христианство служило основой для формирования и кристаллизации русской государственности и русской культуры, именно Евангелие является тем центром, который сосредотачивает в себе всё разнообразие христианского вероучения, а в некоторые моменты литургии даже олицетворяет собой Господа нашего Иисуса Христа. Отсюда понятно особенное отношение каждого православного христианина к книге как таковой, и к книжному мастерству в частности. Поэтому постоянный поиск новых художественных и технологических способов производства книги традиционно соединяется у нас с бережным отношением к освящённой веками традиции.

Безусловно, самым прогрессивным и многообещающим способом изучения искусства вообще, и книжного искусства в частности, является ансамблевый подход, при котором произведение рассматривается во всей своей целостности и гармоничном сочетании отдельных элементов. А такой подход, в свою очередь, строится на внимательном предварительном изучении всех компонентов, составляющих целостность ансамбля.

К сожалению, современная искусствоведческая практика при изучении и описании книги уделяет слишком мало внимания художественным особенностям собственно книжного текста, занимаясь в основном описанием входящих в состав памятника миниатюр, заставок и других элементов декора. Что касается отдельных работ, изучающих художественные особенности и динамику художественного взаимодействия текста и других деталей в оформлении древнерусской рукописной книги, то их вообще не существует. В частности, нет работ, изучающих художественные особенности и специфику текста в обозначенный мной период конца XIV – начала XV века.

В цели и задачи этого реферата не входит полное и окончательное освящение этого вопроса. Я полагаю, что даже более-менее внимательное изучение этой темы требует гораздо большего объёма, чем курсовая студенческая работа, но мне хотелось бы акцентировать внимание искусствоведов именно на этой, безусловно интересной и малоизученной теме.

Литература.

1. «Русская Палеография». М., 1999 г.

2. «Лицевые рукописи Великого Новгорода XV века». М., Наука, 1994 г.

3. «Из истории искусcтва Русской рукописной книги XIV века». // «Древне-Русское искусство рукописная книга» М., 1972 г.

4. «Искусство книги в Древней Руси. Русская рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков». М., Искусство, 1980 г.

5. «Труды отдела древнерусской литературы № 35 Рукописное наследие древней Руси» Л., 1980 г.

6. «Книга в России в XV веке». Л., Наука 1981 г.

7. «Духовная литература и письменность. X – XVII вв». // Православная энциклопедия М., 2000 г.

8. Мецгер «Текстология Нового Завета» Библейско-богословский Институт св. Апостола Андрея. М., 1996 г.

9. Хью Уйбру «Православная литургия – развитие евхаристического богослужения византийского обряда». Библейско-богословский Институт св. Апостола Андрея. М., 2000 г.

Обоснование хронологических рамок.

Во 2-ой половине XIV века после длительного перерыва, обусловленного татаро-монгольским нашествием, восстанавливаются связи Руси и Русской Церкви с болгарами и сербами. Наступает период так называемого второго южнославянского влияния. Тесные отношения поддерживаются во многом благодаря усилиями болгарина по происхождению, бывшего Афонского инока митрополита Киприана († 1406)[1].

В этот период на славянский язык впервые переводятся:

· Из патристики: труды Исаака Сирина, Петра Дамаскина, аввы Дорофея, преподобного Симиона Нового Богослова, Григория Синаита, свт. Григория Паламы.

· Для иноческого чтения: «Скитский устав», «Книга о постничестве» Василия Великого, «Тактикон» Никона Черногорца.

· Из полемических: ранние (православные) сочинения Варлаама Калабрийского, свт. Григория Паламы и Давида Дисипата.

· Из философско-богословских трудов: произведения Псевдо-Деонисия Ареопагита.

Так же в это время, вслед за Константинополем и во многом благодаря Диактису Патриарха Филофея, на Руси происходит окончательный переход на Иерусалимский устав[2], что потребовало дополнительных переводов в корпусе богослужебных книг (Стишной пролог, Триодный Синаксарий, минейный и триодный Торжественник, Учительное Евангелие Патриарха Каллиста и т. д). Для примера можно указать на пергаментный список Иерусалимского устава написанный в начале XV века (ГИМ, Син. 332).

Следует отметить, что языковые нормы, узаконенные так называемой Афоно-тырновской реформой (унификация и регламентация орфографии, сознательная архаизация лексики), вместе с витиеватым, нарочито усложненным стилем красноречия получившим название: плетение словес, оказали чрезвычайно сильное формирующее воздействие на язык русской духовной словесности XIV – XV веков, а в последствие через переводы прп. Паисия (Величковского) и на круг чтения Российского Старчества XIX века.

Но несмотря на разнообразие происходивших событий можно говорить о несомненной целостности обозначенного периода, которая выражается, прежде всего, в следующем:

· небывалый подъём книгописания. Происходит подлинное возрождение практически всего корпуса текстов известных в письменности Киевской Руси.

· возникновение большого количества новых монастырей, и следовательно создание новых библиотечных фондов, в которых основу составляли переводы именно XIV века. К примеру, такие крупные хранилища, как библиотеки Троице-Сергиева, Кириллова Белозерского, Соловецкого, Иосифо-Волоколамского монастырей и др.

· параллельном существовании и постоянном соперничестве трёх крупнейших центров книжного мастерства – Московского, Тверского и Новгородского.

Произошедшее же (в результате продолжающегося процесса централизации Русских княжеств) присоединение к Москве в 1478 году Новгорода, а в 1485 году Твери, привело к прекращению независимого существования этих трёх школ[3].

Это даёт нам историческую границу, завершающую необыкновенно интересный, внутренне целостный и плодотворный период в истории не только Русской рукописной книги, но и Российского государства в целом.

Основная часть

При изучении значения текста в художественном образе рукописной книги, можно выделить несколько основных направлений исследования:

· подбор типа письма (устав, полуустав, каллиграфический полуустав, скоропись);

· расположение текста на листе (количество столбцов или их отсутствие, декоративное расположение);

· декоративное использование шрифта (инициалы, вязь);

· взаимодействие текста с миниатюрой и другими элементами ансамбля.

Тип письма

На практике, при определении типа письма возникает, вообще-то, парадоксальная ситуация. Обычно при первом же взгляде понятно, что это – устав, полуустав или скоропись. Но если же мы попытаемся точно описать отличие этих типов письма друг от друга, то мы столкнёмся с целым рядом затруднений.

Указывая на некоторый отличительный признак в типе письма на примере одного памятника, мы можем не обнаружить этого признака в другом источнике. Это можно объяснить тем, что хоть взаимные отличия устава, полуустава и скорописи довольно существенны, но не одинаково обязательны. Те или иные признаки типа письма, например полуустава не обязательно присутствуют в каждой рукописи написанной этим стилем. Поэтому я считаю необходимым присоединиться к определению типов письма данному – «…мы считаем целесообразным определять устав, полуустав и скоропись не по их внешнему виду, а по цели, какую имеет каждый их этих видов письма»[4].

Из этого следует, что основным критерием при подборе типа письма для переписчика являлось в первую очередь функциональное предназначение переписываемого им текста. И это утверждение можно подтвердить на большом количестве примеров из источников.

Устав

Основной литургический шрифт – чёткий, прямой, стройный, полученный нами в наследство от великой Византийской культуры является основой всей славянской письменности. Вот какими эпитетами описывает уставное письмо : «Славянский устав, подобно своему источнику – уставу византийскому, есть медленное и торжественное письмо; оно имеет целью красоту, правильность, церковное благолепие»[5]. Трудно что-нибудь добавить к такому ёмкому и поэтическому определению. Не стоит так-же забывать, что уставное письмо сформировалось в период литургической письменности, когда переписывание книги являлось делом богоугодным, неспешным, происходившим в основном за монастырскими стенами вдалеке от мирской суеты.

В качестве примеров подобного рода текстов нам известно роскошное литургическое Евангелие-апракос, с изображением стоящих Евангелистов, из Новгорода (ГИМ, Муз. 3651). Евангелие выполнено на пергаменте крупным уставом в два столбца, с безупречно прорисованными, сложными композициями тератологических заставок и инициалов. Или ещё одно Евангелие-апракос (РНБ, F. п. I. 19) написано уставом исключительной стройности и также украшенное многочисленными тератологическими инициалами.

Полуустав

Возникновение полуустава было предопределено в основном тремя основными тенденциями в развитии письменности.

Первая из них – это возникновение потребности внелитургической письменности[6], и как следствие появление писцов, работающих на заказ и на продажу. Процесс письма убыстряется и упрощается. Мастер больше руководствуется принципом удобства, а не красоты. так описывает полуустав: «… мельче и проще устава и имеет значительно больше сокращений; … бывает наклонным – к началу или концу строки, …прямые линии допускают некоторую кривизну, округлые – не представляют правильной дуги»[7]. Процесс распространения и усовершенствования полуустава приводит к тому, что постепенно устав даже из литургических памятников вытесняется каллиграфическим полууставом, который есть ни что иное, как полуустав,. написанный более аккуратно и с меньшим числом сокращений. Примером может служить Новгородское Евангелие (РГБ, Рогожск., № 000) являясь напристольным (следовательно литургическим) выполнено крупным полууставом с использованием вязи в заголовках.

Вторая причина – это потребность монастырей в недорогих рукописях. Деликатно и скромно украшенные, как правило, написанные на бумаге, они содержали в себе, в основном, аскетические и монашеские сочинения. Ярким примером таких рукописей служат две Лествицы, созданные в Лисицком монастыре и датируемые 1431 г.

Первая Лествица скомпонована с сочинениями Григория Синаита, инока Филофея, Исихия пресвитера и Нила Синайского (РГБ, ф 256, Рум., № 000). Вторая содержит в себе Поучения Исаака Сирина, аввы Дорофея, слово постнического Максима Исповедника (РГБ, ф. 304, Троицк., № 000). Оба текста написаны мелким полууставом с заголовками, украшенными вязью. Известно, что подобного рода тексты имеют не только Новгородское происхождение. Как указывает : «Новгородские и московские монастыри обменивались в этот период и образцами орнамента, и рукописями, и писцами»[8]. Так что традиция создания скромных рукописей аскетического содержания была, по-видимому, распространена на территории всей Руси.

Третья причина – появление в этот период объёмных сборников, своего рода «энциклопедий всё обо всём». Примером могут служить Сборники монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина.

Будучи довольно толстыми по объёму, иногда сшитые и скомпонованные из различных тетрадок, зачастую изначально не предназначенных друг для друга, они представляют собой настоящий калейдоскоп. Летописцы, хронограф, хождения, полемические сочинения против латинян, статьи по светскому и каноническому праву, соседствуют в них с заметками по географии, астрономии, медицине, зоологии, математике. Сборники содержат повесть об Александре Македонском, и о Дракуле, рассказ о Соломоне и Китоврасе, Суды Соломона вперемешку с фольклорными «Слово о Хмеле», «Плач Адама о Рае» и так далее.

Естественно такого рода сборники писались быстро, не очень аккуратно и разными писцами. Для примера можно привести несколько рукописей из собрания Государственной Публичной Библиотеки (ГПБ).

1. 22/1099 Полуустав нескольких видов: крупный, средний, мелкий, очень мелкий. Переход от среднего полуустава к мелкому наблюдается даже в пределах одной строки.

2. 9/1086 Полуустав 11-ти видов.

3. 6/1083 Полуустав 13-ти видов.

4. 11/1088 Полуустав 3-х видов, заглавия, подзаголовки и начальные буквы прописаны киноварью.

5. 53/1130 Полуустав иногда переходящий в скоропись.

На примере последней рукописи мы наблюдаем начальный этап постепенного распространения ещё одного типа письма – скорописи.

Скоропись

Скоропись появилась на Руси ещё в XI веке. Но основное развитие получила в конце XV в XVI и в XVII веках. Так что период её расцвета выходит за пределы обозначенных нами временных рамок, тем не менее, если в двух словах, то это приём письма, направленный на существенное ускорение процесса писания при не очень требовательных эстетических запросах. Ускорение достигается за счёт:

1. Большей свободой нажимов и взмахов (этим достигается свобода и размашистость письма). Именно это является признаком великорусской скорописи, тогда как, например, византийская скоропись, которая получила название минускульного письма, отличалась более округлым и мелким характером.

2. Безотрывного написания соседних букв.

3. Более многочисленных, чем в полууставе, сокращений, носящих существенно иной характер.

Большое развитие скоропись получила сначала в международных и правовых отношениях, а затем в государственном и частном управлении, постепенно вытесняя полуустав.

Завершая всё выше сказанное, следует отметить, что выбор типа письма в древнерусской рукописной книге никогда не носил произвольного характера. Тип письма всегда соотносился с функциональным назначением текста и был гармонично подчинён общехудожественному замыслу.

Расположение текста на листе

К более архаичной традиции расположения текста на листе относится расположение в два, реже в три или четыре столбца. Такое расположение отражало довольно древнюю Византийскую традицию писать неширокими столбцами, в среднем по двенадцать букв в строке[9]. Именно такое (в два столбца) расположение текста мы видим на двух памятниках Московской школы середины XIV века:

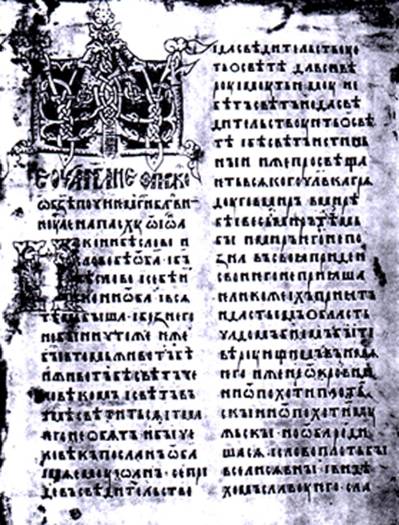

·  Сийское Евангелие гг. (БАН, Арх., № 000) – самая старая Московская рукопись. Получила своё название по месту нахождения в Антониево-Сийском монастыре, который находится в нижнем течении Северной Двины на речке Сие в 78 верстах к югу от Холмогор, Архангельской области. Рукопись была обнаружена в 1829 году (). Евангелие лицевое, что свойственно далеко не всем книгам того времени[10], имеет разметку в два столбца на двадцать четыре строки (илл.№1). Памятник представляет собой классический пример произведения лучших Московских мастеров и выполнен по заказу Великого князя Ивана Калиты.

Сийское Евангелие гг. (БАН, Арх., № 000) – самая старая Московская рукопись. Получила своё название по месту нахождения в Антониево-Сийском монастыре, который находится в нижнем течении Северной Двины на речке Сие в 78 верстах к югу от Холмогор, Архангельской области. Рукопись была обнаружена в 1829 году (). Евангелие лицевое, что свойственно далеко не всем книгам того времени[10], имеет разметку в два столбца на двадцать четыре строки (илл.№1). Памятник представляет собой классический пример произведения лучших Московских мастеров и выполнен по заказу Великого князя Ивана Калиты.

Иллюстрация № 1.

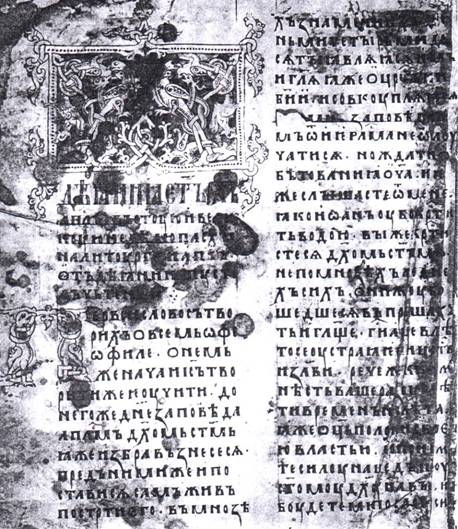

· Евангелие Симеона Гордого 1344 год (ГБЛ, ф. 304, М. 8653). Находилось в Троице-Сергиевой лавре, куда попало в промежутке между гг. из села Подчерткова около Дмитрова. Несмотря на то, что по внешнему виду Евангелие явно литургического назначения (напрестольное), имеет не обычный состав: Четвероевангелие апракос + Апостол апракос. По-видимому, Книга была написана специально для поездок в Орду и использовалась в переносной Церкве. В тексте присутствует классическое разделение на два столбца (иллюстрация № 2), уставное письмо необыкновенно чёткое и ровное.

Иллюстрация №2.

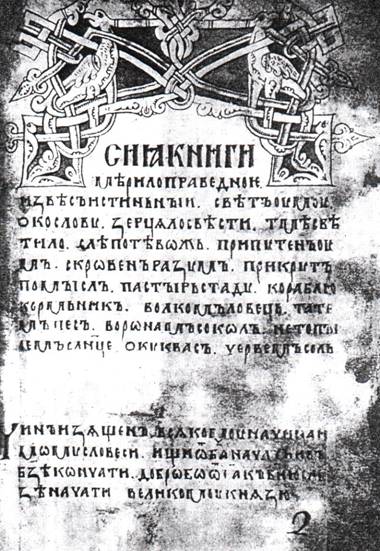

Со временем происходит изменение расположения текста, и всё чаще используется, так называемая, длинная строка. Разметка листа идёт от края до края без деления на столбцы. В первую очередь такой стиль появляется в нелитургических источниках. Примером подобного расположения текста может служить Мерило Праведное (ГБЛ, ф. 304, № 15).

Со временем происходит изменение расположения текста, и всё чаще используется, так называемая, длинная строка. Разметка листа идёт от края до края без деления на столбцы. В первую очередь такой стиль появляется в нелитургических источниках. Примером подобного расположения текста может служить Мерило Праведное (ГБЛ, ф. 304, № 15).

Произведение Тверских мастеров Мерило Праведное представляет из себя сборник небольшого количества поучений о праведных и неправедных судьях и довольно объёмного свода законов, куда входит и пространная Русская Правда. Несмотря на то, что написано оно несколькими писцами, – почерк ровный, тщательный и на редкость красивый (иллюстрация № 3).

Но не везде новый стиль распространялся с одинаковой скоростью. Можно отметить, что в работах Новгородских мастеров архаичная манера деления на столбцы продержалась значительно дольше, чем в Московской школе, которая больше была подвержена новым веяньям.

Помимо общепринятого расположения текста в источниках встречается и явно декоративное его использование. Текст мог располагаться треугольником, квадратом, крестом или по кругу, напоминая собой надпись на чаше или на окладе иконы. Так в Октоихе 1435 года, исполненном для Софийского Собора в Новгороде (ГИМ, Син. 199) запись писца о начале работы исполнена киноварью парадным уставом и расположена вокруг текста, как обрамление. Текст надписи гласит: «Господи, помози. По замышлению господина преосвященного архиепископа Великого Новгорода владыки Еуфимиа начах сию книгу писати глаголемыи Осмогласникъ месяца маиа в 1 день, на память святого пророка Иеремиа, в дом божий Софии. Господи, спаси».

Декоративное использование шрифта.

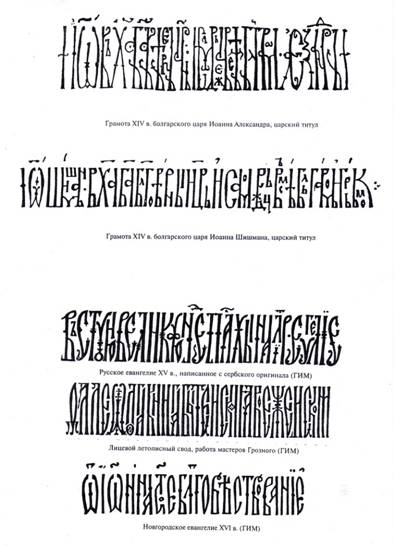

Одно из самых интересных направлений в декоративном использовании славянского устава является вязь. По определению : «Вязью называется кирилловское декоративное письмо, имеющее целью связать строку в непрерывный и равномерный орнамент. Эта цель достигается различного рода сокращениями и украшениями»[11]. Система письма вязью была заимствована южными славянами из Византии, но значительно позже возникновения, собственно, славянской письменности и поэтому в ранних памятниках она не встречается. Первые, точно датированные памятники южно славянского происхождения относятся к первой половине XIII века, а у русских – к концу XIV века. И именно на русской почве искусство вязи достигло такого расцвета, что может по праву считаться нашим уникальным вкладом в мировую культуру. Данному явлению способствовало два обстоятельства:

Одно из самых интересных направлений в декоративном использовании славянского устава является вязь. По определению : «Вязью называется кирилловское декоративное письмо, имеющее целью связать строку в непрерывный и равномерный орнамент. Эта цель достигается различного рода сокращениями и украшениями»[11]. Система письма вязью была заимствована южными славянами из Византии, но значительно позже возникновения, собственно, славянской письменности и поэтому в ранних памятниках она не встречается. Первые, точно датированные памятники южно славянского происхождения относятся к первой половине XIII века, а у русских – к концу XIV века. И именно на русской почве искусство вязи достигло такого расцвета, что может по праву считаться нашим уникальным вкладом в мировую культуру. Данному явлению способствовало два обстоятельства:

1. Основным техническим

Иллюстрация № 3.

приёмом вязи является так называемая мачтовая лигатура. То есть две вертикальные линии двух рядом стоящих букв соединяются в одну. И если в греческом алфавите 24 знака, из которых только 12 имеют мачты, что на практике допускает не более 40 двузначных сочетаний, то кириллица имеет 26 знаков с мачтами, из которых составлялось около 450 общеупотребительных сочетаний.

2. Распространение вязи совпало с тем периодом, когда из славянских языков стали исчезать слабые полугласные: ъ и ь. Это привело к соприкосновению самых разных согласных, которые очень удобно сочетались мачтовыми лигатурами.

3. Ввиду своей декоративной привлекательности вязь получила повсеместное распространение. Ею украшали фрески, иконы, колокола, металлическую утварь, использовали в шитье, на надгробьях и т. д. Примеры использования вязи в книжном искусстве в иллюстрации № 4.

Ещё один интересный феномен декоративного использования уставного шрифта – это возникновение в середине XV века русского экслибриса. Вот, что об этом пишет : «Имя Досифея следует назвать первым и в ряду соловецких библиофилов – даже в современном смысле этого слова: он был создатель первого русского книжного знака – экслибриса»[12].

Описывая декоративное применение букв кириллического письма нельзя не упомянуть об инициалах.

Описывая декоративное применение букв кириллического письма нельзя не упомянуть об инициалах.

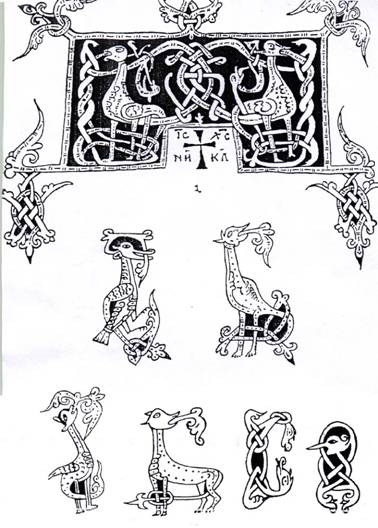

Заимствованный из Византии приём выделения начальных букв особо важных текстовых фрагментов претерпел у южных славян существенные изменения. Славянская манера рисования инициалов и заставок получила название тератологический стиль[13]. Изначально сложившийся у болгар в XII веке, он с начала XII века стал переходить в Россию. Существует два основных признака тератологии:

1. Тератологические инициалы, в отличие от византийских, построены без геометрических рам и каркасов.

2. В тератологическом инициале сливаются воедино ранее раздельные мотивы «живого существа», «плетенья», «растения».

«Типичный тератологический

Иллюстрация № 4.

инициал представляет из себя птицу или зверя (четвероногое), выбрасывающих изо рта листву и опутанных плетением, исходящим из хвоста (или у птицы – также из крыла)»[14].

Помимо необыкновенно выразительного графического исполнения (иллюстрация № 5) инициалы имели насыщенную цветовую гамму. Но полихромия, которая составляет характерную черту книгописного орнамента XIV века, помимо художественного, имела ещё и прикладное значение. Зачастую сложная конструкция рисованной буквы с её многочисленными чисто декоративными элементами затемняла главное начертание письменного знака. И для его быстрого узнавания в тексте требовалось цветовое выделение. Причём по цвету выделения можно приблизительно определить место создания рукописи. Так,

Новгородцы предпочитали синий фон, а Псковские мастера – зелёный. Светло-зелёный фон употребляли и в Москве, но иногда с добавлением голубых тонов. Тератологический стиль в оформлении книги был, конечно,

не единственный[15], но весьма распространённый.

не единственный[15], но весьма распространённый.

Ещё один элемент украшения рукописной, а впоследствии и печатной книги – заставка, имеет прямое отношение к затронутой теме. Ведь тератологическая заставка это не что иное, как два тератологических инициала, расположенных симметрично один напротив другого, обрамлённых рамой, с плетёными узлами по углам.

Таким образом, в руках русских мастеров обычные буквы кириллического алфавита превращаются в самые разнообразные элементы декоративной отделки, внося в

Иллюстрация № 5.

книги индивидуальный творческий дух и национальный колорит.

Взаимодействие текста с миниатюрой[16] и другими элементами ансамбля.

Процесс создания книги сложный и многоступенчатый. В работу вовлечены многие мастера, работающие в самых разнообразных стилях[17]. Тем не менее, даже при поверхностном взгляде на книжные памятники древнерусских мастеров, заметно стремление к созданию целостного образа. К концу XIV началу XV века во взаимодействии книжного текста и миниатюры происходит существенное изменение, которое охарактеризовал следующим образом: «Важно отметить, что с этого времени в истории художественного оформления русской книги выделяется и начинает самостоятельное развитие иллюстрация»[18]. И уже упоминавшееся нами Сийское Евангелие – это один из первых памятников, где миниатюра выступает именно в такой роли. В дальнейшем этот процесс будет только развиваться.

Ещё одно направление взаимодействия – это пространственное расположение миниатюры по отношению к тексту. Если в ранних текстах с разбивкой на несколько столбцов миниатюры, в основном, не выходили за ширину столбца[19], то с распространением длинной строки миниатюры (уже переходящие в иллюстрации), начинают вытеснять текст.

Так же естественно взаимодействуют между собой и другие элементы композиции. Не бывает, что: инициалы выполнены в одном стиле (например тератологические), а заставка или орнамент в другом (например геометрическом). Даже внешние детали (застёжки, узор доски и т. д.) не будут радикально отличаться от внутреннего оформления и конфликтовать с общим художественным замыслом.

Заключение

В завершение этой небольшой обзорной работы хотелось бы сказать, что великие русские мастера книжного дела оставили нам в наследство неисчерпаемый источник высокохудожественных произведений. А по-настоящему великое произведение не содержит мелочей. И каким бы незначительным и не существенным ни казался нам тип письма, он вносит свой элемент, свою художественную линию в сложную, многогранную палитру высокого искусства древнерусской рукописной книги. История развития, динамики и изменения текста, как самостоятельного элемента художественного образа книги, отражает в себе всю историю книгописания. И трудно недооценить значение именно текста, как – самого массивного элемента, в общем объёме художественного образа книги. А так как серьёзных научных работ на этом поприще ещё не создано, то задача современного искусствоведения заполнить образовавшуюся лакуну.

Новый Гуманитарный Университет Натальи Нестеровой

[1] «Мощный поток зарубежного книжного влияния хлынул в Россию во время завоевания турками Балканского полуострова. Не очень многочисленные, но опытные и энергичные болгарские и сербские книжники, такие, как митрополиты Кипрпан и Григорий Цамбалак, монах Пахомий Логофет и др., немало содействовали распространению на русскую литературу так называемого «второго южнославянского влияния», отразившегося как в содержании, так и в художественном оформлении книги того времени». указанное сочинение стр. 14.

[2] «Афонский монах Флофей стал патриархом Константинопольским в 1354 г. В столице тогда соперничали два типикона (сборника богослужебных правил). Традиционным был типикон Великой церкви, созданный в IX веке в монастыре св. Иоанна Студита. Однако к началу XII века постепенно начал обретать популярность типикон монастыря св. Саввы близ Иерусалима, благодаря не в последнею очередь содержавшимся в нём более подробным наставлениям по ведению службы». Хью Уайбру указанное сочинение стр. 165.

[3] «… те тенденции, которые складывались в Московской культуре и уже намечались до этого в Новгороде, как бы хлынули из Москвы в Новгород. Получив своеобразный Новгородский отпечаток, они определили облик новгородского книжного искусства годов». указанное сочинение стр. 18.

[4] указанное сочинение стр. 117.

[5] указанное сочинение стр. 117.

[6] «Появление полуустава, сначала в актах и грамотах, находилось в прямой связи с формированием единого Русского государства, сопровождавшимся резким увеличением и распространением деловой письменности». указанное сочинение стр. 86.

[7] указанное сочинение стр. 118.

[8] указанное сочинение стр. 33.

[9] «Слово «унициал», «унициальный» происходят от латинского uncia, что означает «двенадцатая часть» чего-либо. Вероятно, это понятие было связано с буквами по той причине, что каждая из них занимала в рукописи приблизительно двенадцатую часть стандартной строки». Мецгер указанное сочинение стр. 7.

[10] «Обзор монастырских рукописей середины XIV начала XV века приводит нас к выводу, что, за единичными исключениями, московские и подмосковные монастырские рукописные книги не имеют миниатюр». «Искусство книги в Древней Руси. Русская рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков». Стр. 87.

[11] указанное сочинение стр. 50.

[12] указанное сочинение стр. 121.

[13] От греческого τήρας «чудовище», термин «тератологический стиль» введён в историю искусства .

[14] указанное сочинение стр. 79.

[15] «… в течении одного лишь столетия одновременно существовало и развивалось до пяти стилей орнаментов случай, в истории русской рукописной книги беспрецендентный». указанное сочинение стр. 48.

[16] «Слово «миниатюра» заимствовано русским языком через посредство французского языка из итальянского. Слово miniatura произведено от глагола miniare, который сам произведён от minium «сурик» и таким образом miniatura первоначально обозначало письмо или разрисовку красною краской». указанное сочинение стр. 97.

[17] «История русской рукописной книги старшего периода не знает, кажется, ни одного примера, чтобы иллюстрации рукописи, исполнялись в процессе её написания и самими писцами». «Искусство книги в Древней Руси. Русская рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков». Стр. 51.

[18] указанное произведение стр. 126.

[19] Например в хронике Георгия Амартола нарисована 127 миниатюр небольшого размера. Их ширина обычно совпадает с шириной столбца текста, а высота колеблется в зависимости от количества фигур и оставленного для рисунка места.