ЛекцияПроблема творчества в западной философии 18-20 вв.

Вопросы:

1. Немецкая классическая философия о творчестве. 1

2. Творчество в философии марксизма.. 3

3. Зарубежная философия конца Х1Х - начала ХХ века.. 4

1. Немецкая классическая философия о творчестве.

Современные исследователи считают, что завершенную концепция творчества создал великий немецкий философ И. Кант. Мыслитель анализирует творческую деятельность, используя понятие продуктивной способности воображения. Кант осмысливает укоренившуюся идею в философии о творчестве, как предметно-преобразовательной деятельности, изменяющей облик мира, создающей новый, ранее не существовавший, «очеловеченный» мир. Он анализирует структуру творческого процесса как один из важнейших моментов структуры сознания.

Современные исследователи считают, что завершенную концепция творчества создал великий немецкий философ И. Кант. Мыслитель анализирует творческую деятельность, используя понятие продуктивной способности воображения. Кант осмысливает укоренившуюся идею в философии о творчестве, как предметно-преобразовательной деятельности, изменяющей облик мира, создающей новый, ранее не существовавший, «очеловеченный» мир. Он анализирует структуру творческого процесса как один из важнейших моментов структуры сознания.

Исследователь в своей работе формулирует вопросы, на которые желает ответить философ: каков механизм творческого акта? Какая из выделенных Кантом способностей человеческого сознания: чувственность, воображение, рассудок отвечает за творчество?

Творческая способность воображения по Канту, подчёркивают исследователи, оказывается соединительным звеном между многообразием чувственных впечатлений и единством понятий рассудка в силу того, что она обладает одновременно наглядностью впечатлений и синтезирующей, объединяющей силой понятия. Трансцендентальное воображение (трансцендентальный синтез способности воображения, трансцендентальная способность воображения, продуктивная способность воображения, творческое воображение, чистое воображение, чистая способность воображения a priori и т. п.) — одно из наименее проясненных понятий трансцендентальной логики Канта, используемое для обозначения действия способности рассудка на чувственность, в результате которого осуществляется синтез многообразия чувственно-наглядных представлений сообразно категориям. До сегодняшнего дня не прекращаются споры по вопросу о роли данной идеи в кантовской теории познания, а само трансцендентальное воображение не перестает оставаться, по словам Хайдеггера, вызывающим беспокойство неизвестным.

«Трансцендентальное» воображение Канта есть тождество созерцания и деятельности, общий корень того и другого. Творчество лежит в самой основе познания. Поскольку в творческом воображении присутствует момент произвольности, оно есть коррелят изобретательства, поскольку уже в нём присутствует момент необходимости (созерцание), оно оказывается опосредованно связанным с идеями разума и, следовательно, с нравственным миропорядком, а через него — с нравственным миром.

Кантовское учение о воображении было продолжено Ф. Шеллингом. Обращаясь к анализу эстетического творчества, Шеллинг показывает, как преодолеваются противоречия теоретического и нравственного практического в искусстве. По Шеллингу, художник – это «Гений» (интеллигенция), действующий как природа. Именно в его творчестве разрешаются противоречия, неустраняемые никаким иным способом. Для объяснения этого процесса Шеллинг вводит понятие интеллектуальной интуиции, которое оказывается формой самосозерцания Абсолюта, представляющего из себя тождество субъекта и объекта (тождество понимается не как совпадение субъекта и объекта, а как диалектический переход предшествующего к последующему, или свернутого к развернутому). С этого момента философ всё больше переходит на позиции пантеизма неоплатоников и Б. Спинозы, рассматривая Бога и универсум как различные моменты становящегося тождества, в котором Вселенная есть развернутая потенция абсолютного организма и абсолютного произведения искусства.

Кантовское учение о воображении было продолжено Ф. Шеллингом. Обращаясь к анализу эстетического творчества, Шеллинг показывает, как преодолеваются противоречия теоретического и нравственного практического в искусстве. По Шеллингу, художник – это «Гений» (интеллигенция), действующий как природа. Именно в его творчестве разрешаются противоречия, неустраняемые никаким иным способом. Для объяснения этого процесса Шеллинг вводит понятие интеллектуальной интуиции, которое оказывается формой самосозерцания Абсолюта, представляющего из себя тождество субъекта и объекта (тождество понимается не как совпадение субъекта и объекта, а как диалектический переход предшествующего к последующему, или свернутого к развернутому). С этого момента философ всё больше переходит на позиции пантеизма неоплатоников и Б. Спинозы, рассматривая Бога и универсум как различные моменты становящегося тождества, в котором Вселенная есть развернутая потенция абсолютного организма и абсолютного произведения искусства.

По Шеллингу, творческая способность воображения есть единство сознательной и бессознательной деятельностей, потому что, кто наиболее одарен этой способностью — гений — творит как бы в состоянии наития, бессознательно, подобно тому, как творит природа, с той разницей, что этот объективный, то есть бессознательный характер процесса протекает всё же в субъективности человека и, стало быть, опосредован его свободой. Согласно Шеллингу и романтикам, творчество и, прежде всего творчество художника и философа, — высшая форма человеческой жизнедеятельности. Здесь человек соприкасается с Абсолютным, с Богом. Вместе с культом художественного творчества у романтиков усиливается интерес к истории культуры как продукту прошлого творчества.

Такое понимание творчества во многом обусловило новую трактовку истории, отличную как от её античного, так и средневекового понимания. История оказалась при этом сферой реализации человеческого творчества, безотносительно к какому-либо трансцендентному смыслу. Эта концепция истории получила наиболее глубокое развитие в философии Г. .

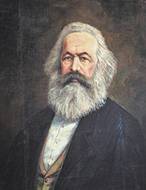

2. Творчество в философии марксизма

Нельзя не согласиться с выводом современных философов о том, что понимание творчества в немецкой классической философии как деятельности, рождающей мир, оказало существенное влияние на марксистскую концепцию творчества. Материалистически истолковывая понятие деятельности, выводя из него те нравственно-религиозные предпосылки, которые имели место у Канта и Фихте, К. Маркс рассматривает её как предметно-практическую деятельность, как «производство» в широком смысле слова, преобразующее природный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества.

Нельзя не согласиться с выводом современных философов о том, что понимание творчества в немецкой классической философии как деятельности, рождающей мир, оказало существенное влияние на марксистскую концепцию творчества. Материалистически истолковывая понятие деятельности, выводя из него те нравственно-религиозные предпосылки, которые имели место у Канта и Фихте, К. Маркс рассматривает её как предметно-практическую деятельность, как «производство» в широком смысле слова, преобразующее природный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества.

Можно сказать, что Маркс был близок к идеям Возрождения, поставившего человека и человечество на место Бога, а потому и творчество для него выступает как деятельность человека, созидающего самого себя в ходе истории. История же предстает, прежде всего, как совершенствование предметно-практических способов человеческой деятельности, определяющих собой и различные виды творчества.

Современный философ в своём исследовании пишет, что Маркс, утверждая, что главное в творчестве — это предметно-практическое преобразование природного мира, а вместе с тем и самого себя, упускает из виду «инстинкт человечности» в индивиде. По Марксу выходит так, что уровень человечности определяется только уровнем развития производства материальных благ. Задача выживания человека и человечества состоит в том, чтобы сознательно укреплять нравственное основание человеческого бытия и оберегать его от увлечений тела и от абсолютизации предметно-практической детерминанты.

Исследователь В. подчёркивает тот факт, что Маркс отказывается от противопоставления труда и творчества и считает, что человеку необходимо самоосуществление, предметное воплощение субъекта как действительная свобода, деятельным проявлением которой как раз и является труд. Этот труд — не игра, как у Фурье, а серьёзное дело. Маркс выдвигает идею научного характера труда. Это можно понимать и как подчинение всех научным выводам и планам, и как вовлечение всех в научную деятельность (воплощение продуктов информационной деятельности в жизнь остается на долю машин).

При этом Маркс напоминает, что наука — это не только свободное творчество, но и школа дисциплины. Современная наука противостоит работнику как чуждая сила, элемент машинной системы. Из этого следует, что простое приобщение человека к науке еще не решает проблему. Напротив, наука может делать человека инструментом чуждой ему машинной системы. Сама научная деятельность должна быть деспециализированной, разнообразной. Но достаточно ли этого? В современном мире действует немало «экспертов» по всем вопросам сразу, но их мнение считается «компетентным» постольку, поскольку совпадает с заказом руководящих элит. Дело не только в специализации работы с информацией, но и в самой организации информационного пространства, зависящей от социальной организации в целом, считает автор исследования.

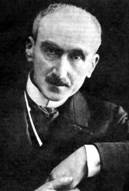

3. Зарубежная философия конца 19 - начала 20 века

В зарубежной философии конца 19-20 веков творчество рассматривается как противоположность механически-технической деятельности. При этом если философия жизни противопоставляет техническому рационализму творческое биоприродное начало, то экзистенциализм подчеркивает духовно-личностную сущность творчества.

В философии жизни наиболее развернутая концепция творчества дана А. Бергсоном в работе «Творческая эволюция». Творчество, как непрерывное рождение нового, составляет, сущность жизни; творчество есть нечто объективно совершающееся (в природе — в виде процессов рождения, роста, созревания; в сознании — в виде возникновения новых образцов и переживаний) в противоположность субъективной технической деятельности конструирования. Деятельность интеллекта, по Бергсону, не способна создавать новое, а лишь комбинирует старое.

В философии жизни наиболее развернутая концепция творчества дана А. Бергсоном в работе «Творческая эволюция». Творчество, как непрерывное рождение нового, составляет, сущность жизни; творчество есть нечто объективно совершающееся (в природе — в виде процессов рождения, роста, созревания; в сознании — в виде возникновения новых образцов и переживаний) в противоположность субъективной технической деятельности конструирования. Деятельность интеллекта, по Бергсону, не способна создавать новое, а лишь комбинирует старое.

В философии жизни творчество рассматривается не только по аналогии с природно-биологическими процессами, но и как творчество культуры и истории (Дильтей, Ортега-и-Гасет). Подчеркивая в русле традиций немецкого романтизма личностно-уникальный характер творческого процесса, Дильтей во многом оказался посредником в понимании творчества между философией жизни и экзистенциализмом.

В экзистенциализме носителем творческого начала является личность, понятая как экзистенция, то есть как некоторое иррациональное начало свободы, прорыв природной необходимости и разумной целесообразности, через который «в мир приходит ничто».

В религиозном варианте экзистенциализма через экзистенцию человек соприкасается с некоторым трансцендентным бытием; в иррелигиозном экзистенциализме — с ничто. Именно экзистенция как выход за пределы природного и социального, вообще «посюстороннего» мира - как экстатический порыв вносит в мир то новое, что обычно называется творчеством. Важнейшие сферы творчества, в которых выступает творчество истории — это:

· религиозная,

· философская,

· художественная и

· нравственная.

Творческий экстаз, согласно Бердяеву «Смысл творчества», раннему Хайдеггеру — наиболее адекватная форма существования или экзистенции.

Общим для философии жизни и экзистенциализма в трактовке творчества является противопоставление его интеллектуальному и техническому моментам, признание его интуитивной или экстатической природы, принятие в качестве носителей творческого начала органически душевных процессов или экстатически духовных актов, где индивидуальность или личность проявляется как нечто целостное, неделимое и неповторимое.

Иначе понимается творчество в таких философских направлениях как прагматизм, инструментализм, операционализм и близкие к ним варианты неопозитивизма. В качестве сферы творческой деятельности здесь выступает наука в той форме, как она реализуется в современном производстве. Творчество рассматривается, прежде всего, как изобретательство, цель которого — решать задачу, поставленную определенной ситуацией подчёркивает Дж. Дьюи в своей работе «Как мы мыслим». Продолжая линию английского эмпиризма в трактовке творчества, рассматривая его как удачную комбинацию идей, приводящую к решению задачи, инструментализм тем самым раскрывает те стороны научного мышления, которые стали предпосылкой технического применения результатов науки. Творчество выступает при этом как интеллектуально выраженная форма социальной деятельности. Творчество есть сообразительность ума, поставленного перед жесткой необходимостью решения определенной задачи и выхода из опасной ситуации.

Дополнительная литература к лекции

Беляускас Владас. Роль воображения в «Критике чистого разума». — 2004. — http://www. *****/biblio/archive/beljauskss_rol/ Шеллинг и русский символизм// Вестник ТюмГУ, 2004. — № 1. — С. 45 — 57. — http://www. *****/~zhukotskiy/schelling. htm Творчество и отчуждение. Или почему Маркс хотел устранить труд. — http://www. *****/socialism/a-38.html Творческая эволюция. — http://*****/bergson/tvorcheskaya_evolucia