Демографические показатели здоровья и смертности в России имеют значительные различия в зависимости от возрастной группы населения. Структура здоровья и смертности отражает как качество медицинской помощи, так и влияние социально-экономических факторов, уровня жизни и образа жизни.

Младенческая смертность

Младенческая смертность является одним из ключевых показателей состояния здоровья населения и качества медицинского обслуживания. В последние годы уровень младенческой смертности в России снижается, однако он остаётся значительно выше, чем в странах с высоким уровнем жизни. Основными причинами младенческой смертности являются преждевременные роды, пороки развития, инфекционные заболевания и последствия внутриутробных патологий.

Возрастные группы 1–14 лет

Смертность среди детей младше 15 лет в России также постепенно снижается, но остаётся на более высоком уровне, чем в большинстве развитых стран. В этой группе основными причинами смертности являются травмы, отравления и заболевания, вызванные инфекциями и заболеваниями органов дыхания. В последние годы наблюдается тенденция к улучшению показателей здоровья в данной возрастной группе благодаря улучшению системы детского здравоохранения и профилактики.

Подростки и молодёжь (15–29 лет)

Смертность среди подростков и молодёжи в России в значительной степени определяется травмами, самоубийствами, отравлениями, а также заболеваниями, связанными с алкоголем и наркотиками. Эта возрастная группа имеет высокий уровень внешних причин смерти, что говорит о социально-экономических и культурных проблемах в обществе. Также повышен уровень смертности среди молодых людей из-за инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ.

Рабочий возраст (30–64 года)

Для взрослого населения, находящегося в рабочем возрасте, характерен высокий уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания, раковых заболеваний и травм. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России находятся на одном из самых высоких уровней в мире. В эту категорию также входит высокая смертность от алкогольных отравлений и заболеваний, связанных с алкоголизмом, что является важным социально-экономическим фактором. Рак, болезни печени, диабет и гипертония составляют основную причину смерти среди этой возрастной группы.

Пожилое население (65 лет и старше)

Смертность среди пожилых людей в России значительно выше, чем в странах с развитыми системами здравоохранения. Основными причинами смерти являются хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни дыхательных путей и диабет. С возрастом существенно возрастает риск инвалидности и хронических заболеваний. К тому же, пожилые люди часто сталкиваются с проблемами в доступе к медицинской помощи и социальной поддержке.

Смертность и влияние социально-экономических факторов

В целом, смертность в России имеет выраженную зависимость от социально-экономических факторов. Социальные и экономические проблемы, такие как бедность, низкий уровень образования, высокий уровень алкоголизма и курения, напрямую влияют на здоровье населения, особенно среди трудоспособного возраста. В то же время, доступность и качество медицинской помощи также играют решающую роль в состоянии здоровья разных возрастных групп.

Показатели здоровья и смертности среди разных возрастных групп в России остаются высокими по сравнению с мировыми стандартами, что требует комплексного подхода к улучшению системы здравоохранения, социальной политики и образа жизни населения.

Роль традиционных ценностей в изменении демографической ситуации в России

Традиционные ценности играют важную роль в формировании демографической ситуации в России, поскольку они напрямую влияют на семейные отношения, репродуктивное поведение и общественное восприятие ключевых социальных институтов. Одним из основных элементов этих ценностей является поддержка института брака, воспитания детей и поддержания семейных традиций, что, в свою очередь, влияет на решение россиян о деторождении и количестве детей в семье.

Во-первых, в российском обществе традиционно высоко ценятся семья и материнство. Эти ценности становятся основой социальной стабильности и влияя на решения о создании семьи и рождении детей. Однако, в последние десятилетия, несмотря на сохранение значимости этих ценностей, наблюдается снижение рождаемости. Это связано с изменением общественных условий: экономической нестабильностью, ростом безработицы, увеличением финансовых затрат на воспитание детей, а также с изменением социального сознания. Современные российские молодые люди всё чаще откладывают вступление в брак и рождение детей, предпочитая развивать карьеру и личные интересы.

Во-вторых, поддержка семейных ценностей и институтов брака имеет значение для государства, что выражается в различных программах поддержки семей с детьми, таких как материнский капитал, субсидирование жилья для молодых семей и налоговые льготы. Эти меры направлены на стимулирование рождаемости и улучшение условий для воспитания детей. Однако эффективность таких программ зависит от того, насколько они соответствуют культурным ожиданиям и жизненным моделям, принятым в обществе.

Традиционные ценности также могут препятствовать современным социальным и демографическим изменениям. Например, в некоторых регионах России существует сильное влияние патриархальных норм, которые ограничивают свободу выбора женщин в вопросах карьеры, репродукции и семейной жизни. Это может способствовать более высокому уровню рождаемости в некоторых областях, но также создает барьеры для изменения стереотипов и модели жизни.

Кроме того, в последние годы наблюдается противоречивое отношение к миграции, что также оказывает влияние на демографическую ситуацию. В России сохраняется устойчивое отношение к традиционным ценностям, связанным с русской идентичностью, однако миграционные процессы, особенно из стран Центральной Азии, вносят в демографическую структуру разнообразие, что может в долгосрочной перспективе изменить подходы к вопросам семьи и воспитания детей.

Таким образом, роль традиционных ценностей в изменении демографической ситуации в России многофакторна. Влияние этих ценностей является двусторонним: с одной стороны, они поддерживают институт семьи и мотивируют к рождению детей, с другой стороны, социальные и экономические факторы, а также изменения в образе жизни и восприятии общественных норм могут оказывать сдерживающее влияние на демографические процессы.

Влияние технологий на будущее демографических процессов

Развитие технологий оказывает комплексное воздействие на демографическую ситуацию, затрагивая рождаемость, смертность, миграционные процессы, структуру населения и продолжительность жизни. В будущем технологические изменения способны существенно трансформировать демографические тренды как на глобальном, так и на региональном уровнях.

-

Продление жизни и старение населения. Развитие медицинских технологий, генной инженерии, персонализированной медицины и цифрового здравоохранения способствует увеличению продолжительности жизни. Это приводит к старению населения, особенно в развитых странах, и требует адаптации социальной инфраструктуры, пенсионных систем и рынка труда.

-

Снижение рождаемости. Расширение доступа к образованию, цифровизация трудовой деятельности и рост индивидуализации жизни, поддерживаемые технологиями, влекут за собой снижение рождаемости. Широкое распространение репродуктивных технологий также может изменить подходы к планированию семьи, позволяя откладывать рождение детей на более поздний возраст.

-

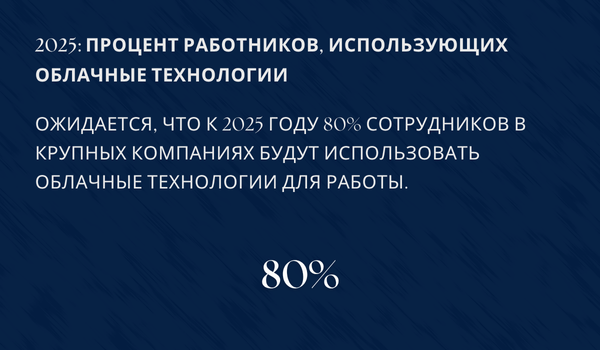

Цифровая миграция и удалённая занятость. Технологии дистанционной работы снижают зависимость занятости от географии, способствуя виртуальной миграции. Это может сгладить демографические дисбалансы между городом и сельской местностью, а также между странами с разной плотностью населения.

-

Автоматизация и изменение структуры занятости. Развитие искусственного интеллекта и роботизации влияет на рынок труда, снижая потребность в неквалифицированной рабочей силе. Это может привести к снижению миграционного давления из развивающихся стран и усилению внутренней демографической стратификации.

-

Управление демографией через большие данные. Использование технологий анализа больших данных позволяет государствам точнее прогнозировать и управлять демографическими процессами. Это может повлиять на принятие решений в сфере миграционной политики, поддержки семей и урбанистического планирования.

-

Биотехнологии и редактирование генома. Технологии типа CRISPR могут изменить репродуктивные модели, в том числе за счёт профилактики наследственных заболеваний. Это повлияет на качество демографической структуры и возможное появление этических и социальных вызовов, связанных с "конструированием" населения.

-

Риски цифрового неравенства. Неравный доступ к технологиям может усилить демографическое расслоение как между странами, так и внутри них. Это влечёт за собой риски демографической нестабильности, социальной напряжённости и миграционного давления на более технологически развитые регионы.

В совокупности влияние технологий на демографические процессы будет зависеть от темпов их внедрения, уровня адаптации общества и государственной политики. Технологии выступают не только как фактор демографических изменений, но и как инструмент управления ими.

Демографические изменения и их влияние на рынок образовательных услуг в России

Демографические изменения в России имеют существенное влияние на рынок образовательных услуг, определяя потребности, структуру и качество образовательного процесса. Одним из главных факторов является сокращение численности населения, особенно среди молодёжи. Это связано с низким уровнем рождаемости, увеличением уровня смертности и миграцией, что приводит к уменьшению числа потенциальных студентов в образовательных учреждениях. Этот процесс особенно заметен в сельской местности, где из-за оттока населения закрываются школы и учебные заведения.

Кроме того, старение населения оказывает влияние на развитие образовательных услуг. С увеличением числа пожилых людей в стране появляется необходимость в образовательных программах для взрослого населения, включая курсы повышения квалификации, переподготовку, а также программы, ориентированные на пожилых людей (например, цифровая грамотность). Это также влияет на рост спроса на дистанционные образовательные технологии, так как пожилые люди часто выбирают более удобные форматы обучения.

Изменения в социальной структуре также вносят коррективы в образовательный рынок. Повышение уровня жизни и улучшение экономической ситуации в крупных городах создаёт растущий интерес к частным образовательным учреждениям и дополнительным образовательным услугам, таким как курсы иностранных языков, программирование, подготовка к ЕГЭ и другие. В то же время, ухудшение социально-экономических условий в ряде регионов сказывается на доступности образовательных услуг, что повышает важность государственных субсидий и образовательных программ с гибкими условиями финансирования.

Увеличение миграции, в том числе как внутри страны, так и международной, также влияет на образовательный рынок. Приток мигрантов из других стран требует дополнительных образовательных услуг, ориентированных на обучение русскому языку, а также адаптацию иностранных студентов. Это также влечёт за собой необходимость улучшения образовательных программ для детей мигрантов и создание мультикультурных образовательных платформ.

Существует также тенденция к росту числа лиц с ограниченными возможностями, что требует создания доступных образовательных учреждений, а также адаптированных учебных программ. Рост числа инвалидов и людей с особенностями развития влечёт за собой расширение рынка специализированных образовательных услуг и технологий.

Таким образом, демографические изменения в России оказывают значительное влияние на спрос и предложения образовательных услуг, формируя необходимость адаптации образовательных программ к изменяющимся условиям социальной и экономической среды.

Влияние экономических факторов на демографические процессы

Экономические факторы оказывают значительное воздействие на демографические процессы, такие как рождаемость, смертность, миграция и старение населения. Эти процессы взаимодействуют в рамках экономических условий, предоставляя как прямые, так и косвенные эффекты на изменение структуры населения.

-

Уровень доходов и занятость. Экономическая ситуация напрямую влияет на решение людей о создании семьи и количестве детей. Высокий уровень доходов и стабильная занятость повышают уверенность населения в будущем, что способствует росту рождаемости. В странах с низким уровнем доходов и высоким уровнем безработицы часто наблюдается снижение рождаемости, так как люди предпочитают откладывать рождение детей из-за экономической нестабильности и трудностей с обеспечением жизненного уровня.

-

Социальная защита и поддержка семей. Системы социальной защиты, включая пособия по уходу за детьми, налоговые льготы, субсидии на жилье и медицинские услуги, оказывают значительное влияние на демографические решения. Чем более развиты такие системы, тем выше вероятность увеличения рождаемости. В странах с развитым социальным обеспечением наблюдается более высокая рождаемость, так как семьи ощущают поддержку и не боятся финансовых трудностей.

-

Образование и уровень урбанизации. Экономический рост и развитие образования влияют на демографические процессы через изменение предпочтений в отношении семьи и карьеры. Более высокий уровень образования, особенно среди женщин, коррелирует с более поздним возрастом вступления в брак и рождением детей. Урбанизация также оказывает значительное влияние, поскольку жизнь в городе часто сопряжена с более высокими расходами на жилье и воспитание детей, что способствует снижению рождаемости.

-

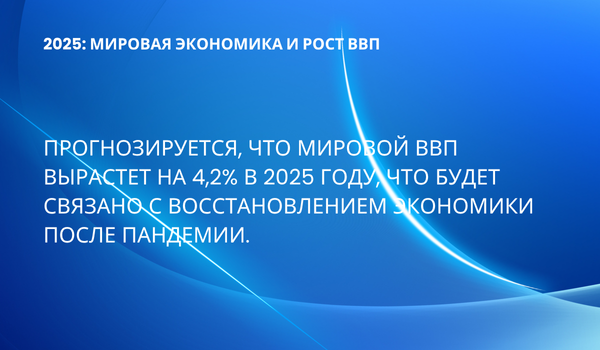

Экономический кризис и его влияние на демографию. Экономические кризисы часто сопровождаются ростом безработицы, снижением доходов населения, что приводит к увеличению социальной напряженности. В такие периоды наблюдается снижение рождаемости, а также возможное увеличение эмиграции, поскольку люди ищут лучшие условия для жизни в более экономически стабильных регионах. Экономические трудности также могут способствовать увеличению смертности, особенно среди социально уязвимых групп населения, из-за ухудшения условий жизни и сокращения доступа к медицинским услугам.

-

Миграция и демографические изменения. Экономические факторы играют ключевую роль в миграционных процессах. Миграция может быть вызвана различными экономическими причинами, такими как поиск работы, лучшие условия для бизнеса или улучшение уровня жизни. Экономически развитые регионы или страны привлекают мигрантов, что может привести к росту населения и изменению его этнической структуры. Напротив, экономическая депрессия в регионах или странах может вызвать массовую эмиграцию.

-

Долгосрочные изменения в возрастной структуре. Экономические условия, особенно в сочетании с уровнем здравоохранения, влияют на продолжительность жизни и старение населения. Современные экономические модели показывают, что экономический рост способствует улучшению здравоохранения, что, в свою очередь, увеличивает продолжительность жизни и ведет к старению населения. В странах с развитыми экономиками, где высокие стандарты жизни и медицинская помощь, наблюдается значительное увеличение доли пожилых людей в общей численности населения.

-

Демографическое сжатие и его экономические последствия. Когда экономическая ситуация в стране или регионе нестабильна, это может привести к демографическому сжатию, т.е. снижению численности и возрастающей концентрации старших возрастных групп. Это создает дополнительные экономические проблемы, связанные с нагрузкой на пенсионные и социальные системы, а также с потребностью в рабочей силе для поддержания производственного процесса.

Экономика и демография взаимосвязаны, и изменение одного фактора всегда отражается на другом. Таким образом, анализ влияния экономических факторов на демографию позволяет предсказать долгосрочные тенденции в изменении структуры населения и экономического потенциала на глобальном и локальном уровнях.

Влияние эпидемий и пандемий на демографическую ситуацию в России

Эпидемии и пандемии оказывают значительное влияние на демографическую ситуацию, изменяя численность населения, структуру возрастных групп, а также показатели рождаемости и смертности. В России, как и в других странах, такие события могут приводить к краткосрочным и долгосрочным изменениям в демографических процессах, воздействуя на качество жизни и социально-экономическую стабильность.

Основным эффектом пандемий является резкое увеличение смертности, что связано не только с непосредственными последствиями распространения инфекционных заболеваний, но и с ухудшением условий здравоохранения, перегрузкой медицинских учреждений и увеличением числа заболеваний, не связанных с эпидемией, но усугубленных её последствиями. Например, пандемия COVID-19 вызвала значительный рост числа летальных исходов, что напрямую отразилось на общей смертности в стране, особенно среди старшей возрастной группы. В то же время в период пандемии возникли сложности с доступом к медицинской помощи по причине изоляции, а также нехватки ресурсов в системе здравоохранения.

Рождаемость в России также подвергается влиянию эпидемий и пандемий. В условиях неопределенности и ухудшения экономической ситуации многие семьи откладывают принятие решения о деторождении. Также на рождаемость может влиять страх за здоровье матери и ребёнка в условиях распространения инфекционных заболеваний. В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, Россия зафиксировала снижение рождаемости. В то время как снижение рождаемости стало явлением характерным для ряда стран, российский опыт показал, что такие периоды сокращения численности населения могут быть связаны с падением уровня доверия к государственным программам поддержки семей и повышением социальной напряженности.

Среди долгосрочных последствий эпидемий и пандемий для демографической ситуации можно выделить тренды в миграционных процессах. В случае массовых смертей и ухудшения экономической ситуации миграция может стать важным демографическим фактором. Влияние миграционных процессов на численность населения России является двусторонним: с одной стороны, рост миграции может компенсировать снижение рождаемости, с другой — миграция, как и любое массовое перемещение населения, может создать дополнительные социальные и экономические вызовы.

Пандемии также затрудняют реализацию государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации, таких как программы по улучшению жилищных условий, поддержке материнства и детства. Экономический кризис, вызванный пандемиями, снижает эффективность таких программ, что оказывает косвенное влияние на демографию.

В заключение, эпидемии и пандемии оказывают значительное воздействие на демографическую ситуацию в России, влияя как на смертность, так и на рождаемость, а также на миграционные процессы. Сложности, возникающие на фоне этих событий, требуют комплексных мер как в области здравоохранения, так и в области социальной и экономической политики.