Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

Кафедра хирургии с курсом детской хирургии ФПДО

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ

ПО МОДУЛЮ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ», К МОДУЛЮ «ХИРУРГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ»

Владикавказ 2009

Составители:

- зав. кафедрой хирургии ФПДО, профессор, д. м.н

- ассистент кафедры хирургии ФПДО, к. м.н.

- ассистент кафедры хирургии ФПДО, к. м.н.

- доцент кафедры хирургии ФПДО, к. м.н.

- ассистент кафедры хирургии ФПДО, к. м.н.

Одобрено

Цикловой методической комиссией кафедр хирургического профиля ФПДО ГОУ ВПО СОГМА Росздрава

« 19 » октября 2009, протокол №7

Тема 1: «Доброкачественные и злокачественные опухоли печени».

Цель занятия – освоение слушателем практических навыков в диагностике хирургических заболеваний печени, оценки тяжести течения этих заболеваний, решение вопросов лечебной тактики, показаний к операции и выбора метода хирургического лечения.

После изучения данной темы обучающийся должен

знать:

1. Топографоанатомические особенности строения печени.

2. Физиологоия печени.

3. Метод клинического обследования больных с заболеваниями печени.

4. Хирургическая тактика при различных заболеваниях печени.

5. Методы оперативных вмешательств на печени.

уметь:

1. Правильно проводить опрос больных с заболеваниями печени, интерпретировать данные анамнеза и объективного осмотра.

2. Интерпретировать данные лабораторного и клинического обследования.

3. Обосновать лечебную тактику.

4. Оценить прогноз заболевания печени.

Вопросы для обсуждения:

1. Анатомии я физиология печени.

2. Повреждения печени, методы операций при повреждении печени.

3. Пиогенный и амёбный абсцесс печени, методы операций

4. Цирроз печени и портальная гипертензия, методы операций.

5. Эхинококк и альвеококк печени.

6. Опухоли печени.

7. Методы исследования печени.

8. Послеоперационное ведение больных.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. К доброкачественным опухолям печени относят ……. .

2. Назовите доброкачественную опухоль на рис

3. По данным ВОЗ ежегодно от рака печени погибает около …….. человек.

4. Вторичные опухоли печени это….. .

5. Удаление доли печени называется ……

6. Первая трансплантация печени у человека была осуществлена в г. Денвере (США)в …….г. назовите автора. ……….

7. Заполните классификацию ТНМ рака печени

Т1- одиночная <=….см, с/без……. инвазия в сосуды

Т2- одиночная <=……см, с/без ……инвазия в сосуды,

Множественные опухоли, одна доля, <=…см, с/без инвазия в сосуды

Одиночная, > ……. см, с/без инвазия в сосуды

Т3 - Одиночная, > .. см , с/без инвазия в сосуды

Множественные опухоли, одна доля, <=…… см, с/без инвазия в сосуды

Множественные опухоли, одна доля, > …см, с/без инвазия в сосуды

Т4 – а по количетву

б поражение вен ……

в по распространению

г по отношению к брюшине

8. Составьте пять ситуационных задач изучаемой теме.

9. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

Борисов по хирургии печени и желчевыводящих путей. Том I. 2003 г Дедерер ю. Н.Атлас операций на печени. 1975 г.Тема 2: Непаразитарные кисты печени.

Вопрос | Ответ |

Классификация непаразитарных кист печени | 1………… 2 ……….. 3 ……….. 4 ….….… |

Характеристика НКП | Врожденные кисты изнутри выстланы ……; приобретенные — …… |

Чем отличаются солитарные множественные кисты от поликистоза печени | При поликистозе печени обязательно ……….. |

К истинным кистам относят | …… кисты, ….. печени, ……, …… кисты и ……омы |

Ложные кисты | образуются после …… и являются следствием организации ……. |

Осложнения НКП | 1) ……. кисты, 2) …… кисты, 3) ……, 4)……, 5) …… кисты, располагающейся на "ножке", 6) …… при сдавлении кистой магистральных желчных протоков, 7) в поздних стадиях развития поликистоза печени …… |

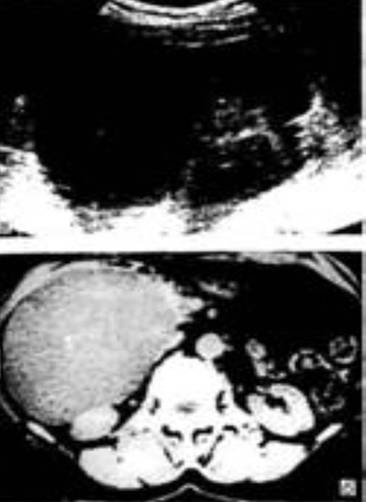

| Назови метод обследования и диагноз |

| Назови метод обследования и диагноз |

Лечение | небольшие солитарные кисты — …и … под контролем УЗИ и КТ с последующим введением в просвет склерозирующего раствора (96% ……, 87% ……). при больших и гигантских кистах, выполняют …… или …… кисты, также формирование внутреннего анастомоза (……стомия). При поликистозе печени и реальной угрозе развития печеночной недостаточности применяют операцию ……кист — опиши ход операциии. |

Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме. | |

Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме. |

Тема 3: «Паразитарные заболевания печени».

Цель занятия – формирование теоретических знаний по теме, формирование практических умений на основе теоретических знаний.

После изучения данной темы слушатель должен

знать:

1. эпидемиологию паразитарных заболеваний печени

2. этиологию и патогенез эхинококкоза

3. диагностику паразитарных заболеваний печени

4. лечение эхинококка печени

5. патогенез альвеококкоза

6. диагностику альвеококкоза

7. лечение альвеококкоза

уметь:

1. правильно интерпретировать данные УЗИ

2. провести дифференциальный диагноз паразитарных заболеваний печени

3. уметь соблюдать интраоперационные правила области

4. правильно вести послеоперационный период

Вопросы для обсуждения:

1. эпидемиология гидатидного эхинококкоза, альвеолярного эхинококкоза

2. патологическая анатомия гидатидного эхинококкоза, альвеолярного эхинококкоза

3. дифференциальный диагноз

4. клиническая картина гидатидного эхинококкоза, альвеолярного эхинококкоза

5. лечение гидатидного эхинококкоза, альвеолярного эхинококкоза.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

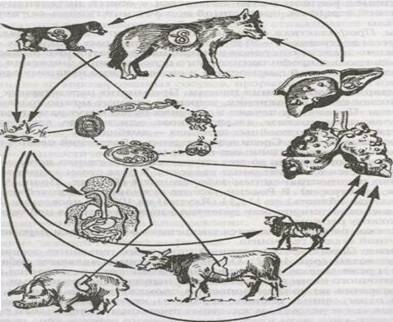

1. Опишите схему жизненного цикла ленточного червя Эхинокккус гранулезуз.

2. Стенка эхинококковой кисты имеет два слоя:……. .

3. В развитии болезни выделяют три периода:…….. .

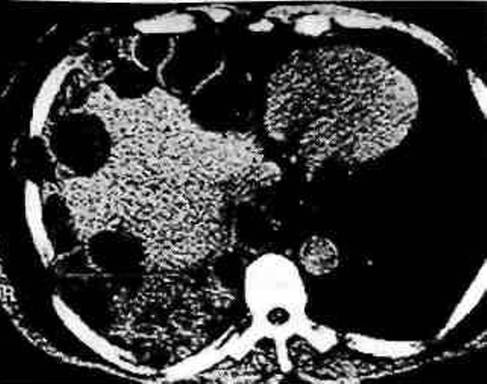

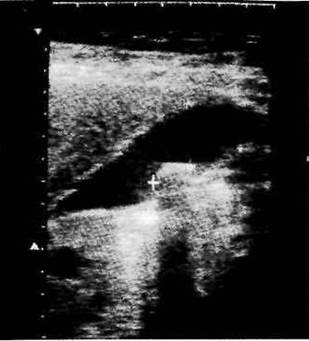

4. назовите метод и диагноз

5. На сегодняшний день от реакции Кацони отказались, наибольшее распространение получили ……… .

6. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

7. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. Борисов по хирургии печени и желчевыводящих путей. Том I. 2003 г.

2. , Трофимов хирургия. Руководство для интернов. 2005 г.

Тема 4: «Циррозы печени и портальная гипертензия»

Цель занятия циррозы печени и портальная гипертензия – изучение цирроза печени, его этиопатогенеза, классификации, клиники, диагностики. Формирование правильного понимания синдрома портальной гипертензии и его осложнений.

После изучения темы циррозы печени слушатель должен

знать:

1. Классификационные аспекты цирроза печени и портальной гипертензии.

2. Клинику и диагностику цирроза печени и синдрома портальной гипертензии.

3. Патофизиологические изменения при циррозе печени и портальной гипертензии.

4. Патогенез асцитического синдрома.

уметь:

1. Правильно интерпретировать данные обследования при циррозе печени.

2. Диагностировать синдрома портальной гипертензии.

3. Прогнозировать возможные осложнения.

4. Адекватно назначить лечение при асцитическом синдроме.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификационные аспекты цирроза печени.

2. Стадии развития цирроза печени.

3. Диагностика цирроза печени.

4. Асцитический синдром. Патофизиологические механизмы формирования асцита.

5. Осложнения асцитического синдрома.

6. Лечение асцитического синдрома..

7. Неоперативные методы лечения.

8. Эндоскопические методы лечения.

9. Хирургическое лечение.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

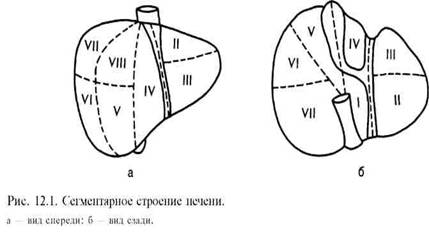

1. назовите сегменты печени:

2. Приведите классификацию цирроза печени.

3. Выделяют ………… стадии развития цирроза печени.

4. Составьте таблицу морфологических изменений по стадиям.

5. Какие признаки (стигмы) выявляется при циррозе печени.

6. Составьте три тестовых задания по теме по теме «Цирроз печени».

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. Т «Болезни печени и желчевыводящих путей», Руководство для врачей, Москва, Медицина, 2003.

2. «Современные методы хирургической коррекции асцитического синдрома при потальной гипертензии», Новосибирск, Наука, 1983.

3. «Хирургия портальной гипертензии», Москва, Медицина, 1974.

4. , «Кровотечение портального генеза», Москва, Наука, 2001.

Тема 5: «Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода».

Цель занятия кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода – изучить патогенез гипертензивных изменений в кардиоэзофагеальной зоне, возможные источники кровотечения портального генеза, диагностику кровотечения.

После изучения темы кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода слушатель должен

знать:

1. Механизмы развития и прогрессирования портальных гипертензионных изменений в кардиоэзофагеальной зоне.

2. Диагностику кровотечений.

3. Неоперативные методы при остром желудочно-пищеводном кровотечении.

4. Хирургическое лечение.

уметь:

1. Диагностировать кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода.

2. Обращаться с зондами-обтураторами.

3. Определять показания к хирургическому лечению.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие синдрома «портальная гипертензия», классификационные аспекты.

2. Патофизиологические изменения при потальной гипертензии.

3. Диагностика потальной гипертензии..

4. Механизмы развития гипертензивных изменений в кардиоэзофагеальной зоне.

5. Возможные источники кровотечения портального генеза.

6. Эндоскопическая диагностика кровотечений.

7. Неоперативные методы лечения.

8. Эндоскопические методы лечения.

9. Хирургическое лечение.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Приведите классификацию портальной гипертензии.

2. Составьте схему патофизиологических изменений при портальной гипертензии.

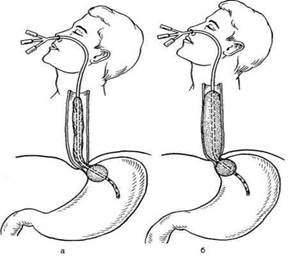

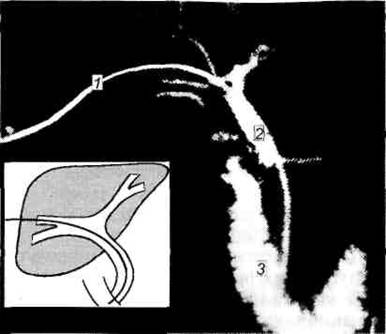

3. назовите метод и диагностический ризнак

4. назовите примененный способ и опишите его

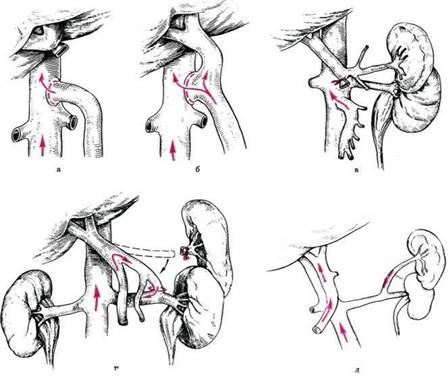

5. назовите представленные на рис. Анастомозы

6. Составьте три тестовых задания по теме «Кровотечения из ВРВП».

7. Составьте три ситуационные задачи по теме «Портальная гипертензия».

8. Составьте три ситуационные задачи по теме «Кровотечения из ВРВП».

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. Т «Болезни печени и желчевыводящих путей», Руководство для врачей, Москва, Медицина, 2003.

2. «Современные методы хирургической коррекции асцитического синдрома при потальной гипертензии», Новосибирск, Наука, 1983.

3. «Хирургия портальной гипертензии», Москва, Медицина, 1974.

4. , «Кровотечение портального генеза», Москва, Наука, 2001.

Тема 6: «ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит».

Цель занятия – изучить клиническое течение, диагностику, лечение, ведение в до - и послеоперационного периода, реабилитацию и диспансеризацию больных с желчнокаменной болезнью и острым холециститом. Освоить принципы индивидуального подхода к решению вопросов показаний к операции, её сроках и методе с учётом формы и стадии течения острого холецистита, его осложнений, сопутствующей патологии.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ

1. Анатомия желчного пузыря и внепеченочных протоков, сфинктера Одди.

2. Желчевыделительная, пигментная, протромбинообразовательная функция печени, функция желчного пузыря и сфинктера Одди.

3. Частота желчнокаменной болезни значение пола, возраста.

4. Основные этиологические факторы желчнокаменной болезни

5. Роль факторов питания и наследственности.

6. Состав желчных камней и их физические свойства.

7. Патанатомические формы хронического холецистита.

8. Объективные данные со стороны живота (симптомы Захарьина, Образцова, Ортнера-Грекова, Георгиевского-Мюсси, Курвуазье).

9. Изменения в картине крови при клиническом и биохимическом исследовании (билирубин, холестерин, сахар, протромбин, белок и белковые фракции, щелочная фосфатаза, амилаза, трансаминазы).

10. Желчные пигменты мочи и кала.

11. Дуоденальное зондирование, показания и противопоказания к нему.

12. Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, внепеченочных желчных протоков.

13. Рентген-контрастное исследование желчных путей (пероральное, внутривенное, инфузионное, РПХГ – ретроградная панкреато-холангиография), сроки исследования.

14. Значение фиброгастродуоденоскопии и лапароскопии.

15. Дифференциальная диагностика острого и хронического холецистита.

16. Показания к консервативному и оперативному лечению острого холецистита.

17. Лечение хронического холецистита и показания к операции при нем.

18. Противопоказания к операции при хроническом холецистите.

19. Предоперационная подготовка и обезболивание.

20. Оперативные доступы и виды операций: а) холецистэктомия – "от дна" и "от шейки", б) холецистостомия – "вплотную" и "на протяжении". Двухэтапные операции.

21. Интраоперационное обследование желчных путей (осмотр, пальпация, зондирование, бужирование, операционная холангиография и манометрия, трансиллюминация, холедохоскопия).

22. Ведение послеоперационного периода.

После изучения данной темы обучающийся должен

знать:

1. Анатомо-топографические сведения о печени и желчевыводящих путях.

2. .Физиологию желчевыделения.

3. Этиологию и патогенез желчнокаменной болезни и острого холецистита.

4. Классификацию острого холецистита и его осложнений.

5. Клинику острого холецистита.

6. Методы обследования больных при желчнокаменной болезни и острой патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей.

7. Принципы хирургической тактики при остром холецистите и его осложнениях.

8. Особенности тактики у больных пожилого и старческого возраста.

9. Технические особенности оперативных вмешательств при остром холецистите и его осложнениях.

10. Методы интраоперационной диагностики.

уметь:

1. Правильно проводить опрос больных с желчнокаменной болезнью и острым холециститом.

2. Определить план обследования больных с желчнокаменной болезнью и острым холециститом.

3. Правильно интерпретировать результаты обследования.

4. Аргументировать показания к операции, выбор метода и сроки её выполнения.

5. Определить объём послеоперационного лечения.

Вопросы для обсуждения.

1. Этиология желчнокаменной болезни её частота.

2. Осложнённые формы желчнокаменной болезни.

3. Метод обследования больных при желчнокаменной болезни.

4. Тактика хирурга при желчнокаменной болезни.

5. Классификация острого холецистита.

6. Клиника острого холецистита.

7. Хирургическая тактика при остром холецистите.

8. Показания к холедохотомии, методы ревизии и дренирования холедоха.

9. Лечение в послеоперационном периоде.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Какими исследованиями можно диагностировать ЖКБ.

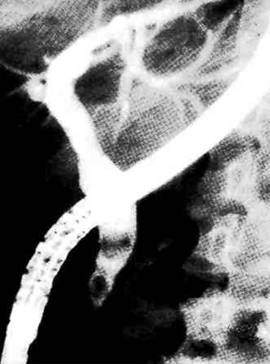

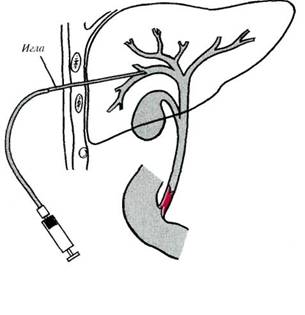

2. назовите метод и опишите рисунок

3. назовите метод и опишите рисунок

4. Перечислите методы удаления желчного пузыря.

5. Определите показания к холецисттэктомии в плановом порядке.

6. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

7. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. Лекция по хирургии.

2. Лидский заболевания печени и желчевыводящей системы. – Москва, 1963.

3. Брюшная хирургия. – Будапешт, 1970,

4. Многотомное руководство по хирургии. – Москва, 1962.- т. VIII.

5. , Гальперин внепеченочных желчных протоков.- Москва, 1972.

6. (ред.) Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости.- Москва, 1976.

7. Смирнов операции на желчных путях.- Ленинград, 1974.

8. Тальман желчного пузыря и желчных протоков.- Ленинград, 1963.

9. Федоров камни и хирургия желчных путей. – Москва, 1934.

10. Хирургические болезни. Учебник под ред. . – Москва, 1986.

11. , и др. Хирургия печени и желчных протоков.- Киев, 1975.

Тема 7: «Осложнения ЖКБ: холедохолитиаз, механическая желтуха, операции на общем желчном протоке».

Научно-методическое обоснование темы.

Механическая желтуха является наиболее заметным проявлением (симптомом) различных болезней печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, большого дуоденального сосочка и др. Так по данным ряда авторов, желчнокаменная болезнь осложняется механической желтухой у 13-43% больных.

Являясь грозным осложнением этих болезней, механическая желтуха значительно утяжеляет состояние пациентов, омрачая клиническую ситуацию развитием печеночной и почечной недостаточности, тромбогеморрагического синдрома и холемических кровотечений, гнойного холангита и холангитических абсцессов печени, а так же развитием ряда других осложнений.

Отмеченные в последние десятилетия достижения в диагностике и лечении этой тяжелой категории больных связаны в первую очередь с активным и широким внедрением в клиническую практику новых (либо совершенствованием известных) методов диагностик с применением современных малоинвазивных технологий – лапароскопических, эндоскопических, ультразвуковых, рентгенотелевизионных и других, а так же их сочетаний. Однако вопросы своевременной диагностики и рациональной лечебной тактики остаются одним из наиболее сложных и во многом нерешенных проблем в абдоминальной хирургии.

Цель деятельности ординаторов на занятии.

Приобретение знаний по дифференциальной диагностике механических желтух, приобретение навыков в решении задач хирургической тактики в конкретных условиях, когда она зависит от характера основного заболевания, особенностей его течения, а также наличия осложнения, возрастных и сопутствующих заболеваний.

ординатор должен знать:

1. Топографоанатомические особенности строения дуоденопанкреатобилиарной системы (из курсов, нормальной и топографической анатомии).

2. Функции печени, желчеобразование и желчеотток, состав протоковой и пузырной желчи (из курса нормальной и патологической физиологии).

3. Классификацию желтух различной природы (из курсов факультетской и госпитальной терапии, инфекционных, болезней).

4. Принципы клинической и лабораторной диагностики желтух (из курсов факультетской и госпитальной терапии, инфекционных болезней).

5. Патогенез нарушений гемостаза при механической желтухе (из курса патологической физиологии).

6. Принципы консервативной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей (из курсов клинической фармакологии и терапии).

7. Классификацию причин, клинических форм и осложнений механической желтухи.

8. Способы и методы дифференциальной диагностики, распознавания синдромных нарушений и осложнений желтухи.

9. Способы предоперационной и интраоперационной диагностики заболеваний желчных протоков.

10. Методы оперативных вмешательств на органах билеопанкреатодуоденальной зоны.

11. Особенности ведения больных с механической желтухой в до - и послеоперационном периоде.

12. Диспансеризацию и экспертизу трудоспособности больных, перенесших операцию по поводу механической желтухи.

ординатор должен уметь:

1. Проводить клиническое обследование больных с механической желтухой.

2. Обосновать конкретный план обследования больных с механической желтухой

3. Правильно проводить опрос больных с механической желтухой.

4. Пальпировать печень и желчный пузырь.

5. Правильно интерпретировать результаты лабораторных, клинических, инструментальных и других методов обследования для оценки индивидуальных особенностей течения заболеваний.

6. Правильно формулировать клинический диагноз.

7. Аргументировать показания к операции, выбор метода и схему предоперационной подготовки больных.

8. Ассистировать на операциях по поводу синдрома механической желтухи.

Содержание обучения.

1. Правильно классифицировать характер желтухи, ее осложнений, тяжесть системных нарушений в конкретной ситуации.

2. Интерпретировать результаты обследования больных.

3. Обосновать конкретную схему лечебных мероприятий и хирургическую тактику при желтухе.

4. Способы предоперационной и интраоперационной диагностики заболеваний желчных протоков.

5. Принципы индивидуального подхода в решении вопросов предоперационной подготовки и хирургической тактики при механической желтухе.

6. Методы оперативных вмешательств на органах билиопанкреатодуоденальной зоны.

7. Особенности ведения больных с механической желтухой в до - и послеоперационном периоде.

8. Ассистирование на операциях по поводу желтух и ведение больных в до - и послеоперационном периоде.

Перечень вопросов для проверки исходного уровня знаний:

1. Классификация причин, клинических форм и осложнений механической желтухи.

2. Способы и методы дифференциальной диагностики, распознавания синдромных нарушений и осложнений желтухи.

3. Патофизиологические аспекты развития системных расстройств при синдроме механической желтухи.

4. Патологоанатомические изменения при синдроме механической желтухи.

5. Методы объективного исследования при патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей.

6. Принципы клинической и лабораторной диагностики синдроме механической желтухи

7. Принципы консервативной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:

1. Интерпретация результатов клинических, лабораторных, инструментальных и других методов обследования для оценки индивидуальных особенностей течения заболевания.

2. Формулировка клинического диагноза.

3. Особенности течения заболевания у больных пожилого и старческого возраста.

4. Методы дооперационной диагностики причины механической желтухи.

5. Методы операционной диагностики нарушений проходимости внепеченочных желчевыводящих путей.

6. Основные принципы хирургической тактики при различных видах механических желтух, особенно у больных пожилого и старческого возраста.

7. Виды разгрузочных и радикальных оперативных вмешательств при синдроме механической желтухи.

8. Методы декомпрессии желчных путей в предоперационной подготовке?

9. Технические особенности оперативных вмешательств.

10. Паллиативные методы хирургического лечения и показания для их выполнения.

11. Методы декомпрессии желчных путей в предоперационной подготовке?

12. Показания к экстренному оперативному лечению больных с синдромом механической желтухи.

13. Назовите наиболее частую причину механической желтухи.

14. Приведите пример наиболее частой локализации опухоли приводящей к механической желтухе.

15. Для какой желтухи характерны высокие показатели трансаминаз в крови?

16. Для какой, желтухи характерны высокие, показатели прямого билирубина в крови?

17. Укажите наиболее частые осложнения механической желтухи.

18. Назовите 3 основных симптома гнойной желтухи.

19. Приведите пример наиболее информативного метода эндоскоипческого обледования при механической желтухе.

20. Назовите наиболее информативный метод рентгенологического обследования при полной механической желтухе.

21. Укажите основные симптомы механической желтухи калькулезного происхождения.

22. Назовите рентгенологические методы обследования при механической, желтухе опухолевого происхождения.

23. Перечислите радиоизотопные методы обследования при механической желтухе.

24. Укажите сроки операции, при неразрещающейся механической желтухе.

25. Назовите эндоскопические методы обследования при механической. желтухе.

26. Назовите основные цели предоперационной подготовки больных при механической желтухе.

27. Перечислите основные признаки эффективности предоперационной подготовки при механической желтухе.

28. Назовите способы наружного дренирования холедоха при механической желтухе калькулезного происхождения.

29. Перечислите способы внутреннего дренирования при механической желтухе калькулезного происхождения.

Самостоятельная работа ординаторов

Формы и возможности УИРС по теме занятия

1. Механическая желтуха опухолевого генеза.

2. Механическая желтуха при желчнокаменной болезни.

3. Осложнения механической желтухи.

4. Дифференциальная диагностика желтух.

5. Рентгенологические методы исследования при механической желтухе.

6. Методы оперативного лечения желтух калькулезного и опухолевого генеза.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Какие виды желтух вы знаете.

2. Составьте таблицу дифференциальной диагностики желтух.

3. назовите метод и опишите его

4. назовите метод и опишите его

5. Какие виды дренирования холедоха вы знаете. Кратко дайте характеристику каждому методу.

6. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

7. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

Обязательная:

1. , , Обтурационная желтуха опухолевого генеза. Куйбышев, 1980.

2. , Пауткин желтуха. М., Издательство Университета дружбы народов, 1990.

3. Петров внепеченочных желчных протоков. М., Медицина, 1971.

4. , Милонов хирургия при поражении внепеченочных желчных протоков. М., Медицина 1980.

5. Смирнов операции на желчных путях. Л., Медицина,1074.

6. Хирургия печени и желчных протоков. Киев, 1975.

7. , Крылова , диагностика и лечение механической желтухи. Издательство Красноярского университета, 1990.

8. Балалыкин абдоминальная хирургия. М.,Изд. ИМА-пресс, 1996.

9. Клименко . М., Медицина, 2000.

Дополнительная:

1. , Непроходимость желчных путей. М., Медицина, 1977.

2. , Рубцовые стриктуры желчных протоков. М., Медицина 1982.

3. Патофизиология хирургических заболеваний. Варшава,1967, стр.326-386.

4. , Филимонов холецистит. М., Медицина,1991.

5. Хазанов диагностика болезней печени. М., Медицина,1986.

6. Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения. М., Невский диалект, 1999.

7. Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей. Издательство ГЭОТАР МЕДИЦИНА, Москва, 1999.

Тема 8: «Опухоли желчного пузыря, ВЖП и БДС».

Цель занятия – формирование теоретических знаний по теме, понимание классификации, формирование практических умений на базе теоретических знаний.

После изучения данной темы слушатель должен

знать:

1. Анатомию и физиологию большого дуоденального сосочка.

2. Клинические симптомы заболеваний большого дуоденального сосочка.

3. Диагностику заболеваний большого дуоденального сосочка.

4. Арсенал оперативных вмешательств на большом дуоденальном сосочке.

уметь:

1. Составить диагностическую программу.

2. Правильно интерпретировать данные инструментальных методов обследования.

3. Выбрать наиболее оптимальный метод ревизии большого дуоденального сосочка.

4. Произвести интраоперационную холангиографию.

5. Произвести фистулографию.

6. Произвести холедохотомию.

7. Сформировать билеодигестивный анастомоз.

Вопросы для обсуждения:

1. Анатомия и физиология большого дуоденального сосочка.

2. Клинические симптомы заболеваний большого дуоденального сосочка.

3. Диагностика заболеваний большого дуоденального сосочка.

4. Камни ампулы большого дуоденального сосочка.

5. Стеноз большого дуоденального сосочка.

6. Функциональные заболевания большого дуоденального сосочка.

7. Опухоли большого дуоденального сосочка.

8. Папиллосфинктеротомия.

9. Предоперационная подготовка больных с заболеваниями большого дуоденального сосочка.

10. Послеоперационный период.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Перечислите доброкачественные опухоли желчного пузыря.

2. какое место занимает рак желчногог пузыря в структуре всех злокачественных опухолей органов пищеварительного тракта.

3. В скольких процентах случаев рак желчного пузыря сочетается с ЖКБ.

4. назовите метод и опишите его

5. опишите метод дренирования ВЖП

6. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

7. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. «Эндоскопическая абдоминальная хирургия», Москва, 1996.

2. «Заболевания фатерова соска», Москва, 1969.

3. «Заболевания большого дуоденального сосочка», Москва, 1986.

Тема 9: «Острый холецистит».

Целевая установка:

Познакомить врачей – курсантов с современными представлениями об этиологии, патогенезе, диагностике, лечении острого холецистита и хронического рецидивирующего, особенно калькулёзного. С хроническим калькулёзным холециститом больных нужно как можно раньше оперировать, чтобы исключить острые приступы, экстренные и срочные операции.

Контрольные вопросы:

Учитывая сложное строение желчно-выделительной системы, необходимо подробно осветить её отделы, начиная от образования протоков внутри печени и продолжение во внепечёночные желчные протоки, желчный пузырь. Необходимо знать, что желчный пузырь и желчные протоки, начиная от внутрипечёночных и до большого дуоденального соска представляют собой единое целое не только в анатомическом смысле, но и в физиологическом отношении. Выполняемые ими функции сгущения печёночной желчи и ритмичное выделение её в кишечный тракт в ответ на физиологический раздражитель представляют сложные нейрогуморальные реакции. На протяжении желчных путей имеются сфинктеры, регулирующие работу и желчного пузыря, и желчных протоков в пищеварительный и межпищеварительный периоды.

Анатомическая близость желчного протока и протока поджелудочной железы и функциональные нарушения в регуляции жомов приводит к заболеванию, захватывающему желчный пузырь и поджелудочную железу, так называемый холецистопанкреатит.

Содержание занятия:

1. основное – работа у постели больного – курация (20-30 минут)

2. установление диагноза, выбор метода лечения, вида операции.

3. решение ситуационных задач.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Приведите классификацию острого холецистита.

2. Составьте алгоритм лечебной тактики при остром холецистите.

3. Возможные осложнения острого деструктивного холецистита.

4. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

5. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. , « Хирургия печени и желчных путей) 1975г.

2. , , «Острый холецистит в пожилом и старческом возрасте» 1978г.

3. , «Экстренная хирургия желчных путей» 1990г.

4. 50 лекций по хирургии под редакцией . 2004г.

Тема 10: «Постхолецистэктомический синдром».

Цель занятия – формирование понятия о синдроме, как состоянии, требующем проведения диагностического поиска, умение назначить адекватный объём лечения.

После изучения данной темы слушатель должен

знать:

1. Нормальную и патологическую анатомию внепечёночных желчных протоков.

2. Возможную патологию рядом лежащих органов.

3. Объём обязательного обследования в предоперационном периоде.

4. Возможные технические ошибки при хирургических вмешательствах на ВЖП.

5. Возможные тактические ошибки при хирургических вмешательствах на ВЖП.

6. Объём повторных операций на ВЖП с целью отведения желчи.

7. Инструментальные методы исследования ВЖП.

уметь:

1. Назначить адекватный объём исследования.

2. Правильно интерпретировать данные обследования.

3. Провести фистулографию.

4. Выбрать достаточный объём лечения.

5. Соблюдать принципы послеоперационного лечения.

Вопросы для обсуждения:

1. Нормальная и патологическая анатомия ВЖП.

2. Терминология и классификация.

3. Объём обследования перед операцией по поводу ЖКБ.

4. Заболевания желчных протоков и БДС, печени и поджелудочной железы, ДПК и других органов.

5. Причины неудовлетворительных результатов (диагностические ошибки, технические погрешности хирургии желчных путей)

6. Клинические проявления и методы диагностики.

8. Повторные восстановительные и реконструктивные операции на желчных путях.

9. Методы формирования билеодигестивных анастомозов.

10. Методы дренирования холедоха. Правила ухода за дренажами.

11. Эндоскопическая ПТС и другие виды эндоскопических вмешательств.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Перечислите возможную патологию рядом лежащих органов симулирующих боли в проекции желчного пузыря.

2. Перечислите объем предоперационного обследования при холецистэктомии.

3. Причины неудовлетворительных результатов холецистэктомий.

4. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

5. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

, «Заболевания Желченных путей после холецистэктомии», М, Наука, 1988.

Тема 11: «Нестандартные ситуации при операциях на желчных путях».

Цель занятия – формирование теоретических знаний по теме, формирование практических навыков на основе теоретических знаний.

После изучения данной темы слушатель должен

знать:

1. хирургическую анатомию желчевыводящих путей

2. обязательный диагностический минимум при операциях на ВЖП

3. возможные тактические и технические ошибки при операциях на желчевыводящих путях

уметь:

1. итерпретировать данные обследования в предоперационном периоде

2. выполнять диагностические манипуляции

3. учитывать возможные технические ошибки

Вопросы для обсуждения:

1. хирургическая анатомия желчевыводящих путей

2. предоперационная подготовка

3. операции на желчном пузыре

4. операции на желчных протоках

5. операции на большом дуоденальном сосочке

6. операции при опухолях желчных путей

7. послеоперационный период

8. основные правила при операциях на печени и желчных путях

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Составьте алгоритм предоперационной подготовки больногог перед холицистэктомией.

2. Допишите:папиллосфинктеротомия проводится на …….. часах по циферблату.

3. Перечислите основные правила при операциях на желчных протоках.

4. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

5. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. , «Нестандартные ситуации при операциях на желчных путях», Москва, Медицина, 1987.

2. , «Непроходимость желчных путей», Москва, Медицина, 1977.

3. , «Желчеотводящие анастомозы», Новосибирск, Медицина, 1976.

Тема 12: «Хирургические заболевания селезенки».

Цель занятия – формирование теоретических знаний по теме, формирование практических умений на базе теоретических знаний. Знакомство с хирургическими заболеваниями селезёнки, определение показаний к хирургическому лечению.

После изучения данной темы слушатель должен

знать:

1. физиологию селезенки,

2. анатомию селезенки,

3. клинику заболеваний селезенки требующих оперативного лечения

уметь:

1. правильно интерпретировать жалобы больного,

2. проверить дифференциальную диагностику желтух,

3. определить показания к хирургическому лечению

Вопросы для обсуждения:

1. Анатомия и физиология селезенки

2. Оперативные доступы, основные этапы операции спленэктомии

3. Болезнь Верльгофа (тромбоцитопеническая пурпура)

4. Наследственные гемолитические анемии (микросфероцитарные, макросфероцитарные). Приобретенные.

5. Гипопластические и апластические анемии

6. Болезнь Гоше

7. Лейкоз и лимфогранулематоз

8. Редкие заболевания: малярийная спленомегалия, лейшманиоз, кисты селезенки, инфаркт селезенки, абсцесс селезенки, доброкачественные и злокачественные опухоли селезенки.

Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме:

1. Причиной инфаркта селезенки являются ….. .

2. Составьте таблицу, отражающую понятия «Спленомегалия» и «Гиперспленизм».

3. Перечислите заболевания крови, требующее спленэктомии.

4. Составьте пять ситуационных задач по изучаемой теме.

5. Составьте пять тестовых заданий по изучаемой теме.

Восполнить недостающие знания поможет изучение специальной литературы, указанной ниже:

1. «Клиническая хирургия». М. Медицина, 1993.

2. ; «Повреждения живота» М. Медицина, 1997.

3. , Трофимов хирургия. Руководство для интернов.