1.1 Лабораторная работа № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

К физическим свойствам относятся истинная плотность, средняя плотность, средняя насыпная плотность, пористость, пустотность.

1.1.1 Определение плотности

Плотность материала - отношение массы вещества материала к занимаемому им объему без учета пустот и пор. Это свойство материала называют еще истинной плотностью.

| (1.1) |

где m - масса материала (г, кг),

V - объем материала (см 3 , м 3 ).

Для определения плотности материала из отобранной и тщательно перемешанной средней пробы отвешивают 200-220 г, высушивают его при температуре (110 ± 5)°С до постоянной массы, затем тонко измельчают в агатовой или фарфоровой ступке. Полученный порошок просеивают через сито с сеткой № 02 размер ячейки в свету 0,2 x 0,2 мм, и берут навеску около 180 г. просеянного порошка.

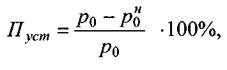

Плотность определяют с помощью прибора объемомера Ле-Ша-телье, представляющего колбу с расширением в цилиндрической части (рисунок 1.1), имеющим деления в нижней и верхней частях.

1- штатив;

2- воронка;

3- термометр;

4- объемомер;

5- сосуд с водой.

Рисунок 1.1 - Прибор Ле-Шателье для определения плотности материала

Объем этого расширения составляет порядка 20 см3. Объемомер наполняют до нижнего нулевого или любого другого деления жидкостью, инертной к испытуемому материалу (водой, безводным керосином или спиртом). Тщательно протирают тампоном или фильтровальной бумагой свободную от жидкости часть объемомера и помещают его в стеклянный сосуд с водой, имеющей температуру (20 ± 1)0 С.

Через 5 мин. после помещения объемомера в воду, отмечают уровень жидкости, пользуясь делениями в нижней части шкалы прибора. Затем от подготовленной пробы порошка материала отвешивают с точностью до 0,01г. на технических весах навеску 80 г. и через воронку высыпают материал в объемомер порциями до тех пор, пока уровень жидкости в нем не поднимется до одного из делений в верхней части шкалы прибора. Разность между конечным и начальным уровнями жидкости в объемомере показывает объем порошка V, высыпанного в прибор. Остаток порошка взвешивают и по разности между начальной навеской m и остатком m1 определяют массу высыпанного порошка в объемомер.

Плотность материала в г/см 3 равна:

| (1.2) |

где m - первоначальная навеска материала, г,;

m 1 - остаток от навески, г;

V - объем жидкости, вытесненной засыпанным порошком в прибор, см3.

Плотность материала определяют с точностью до 0,01 г/см 3 , как среднее арифметическое двух отдельных определений на разных навесках.

Для ориентировочного определения плотности материала можно воспользоваться мерным цилиндром емкостью от 100 до 250 см 3 с ценой деления 1 или 2 см 3 . В этом случае в цилиндр наливают жидкость на 1/3 его объема, отмечают уровень по нижнему мениску жидкости, затем осторожно высыпают в него навеску порошка материала массой 50 – 100 г. и вновь отмечают уровень жидкости. По разности конечного и начального уровней определяют объем высыпанного в цилиндр порошка. Затем по выше приведенной формуле определяют плотность материала.

1.1.2 Определение средней плотности

Средняя плотность (в последующем изложении–плотность) – отношение массы материала (г.) к его объему (см 3) в естественном состоянии вместе с пустотами и порами:

| (1.3) |

где m - масса образца материала (г, кг);

V1 - объем образца (см 3 , м 3).

Плотность материалов обычно измеряется в кг/ м 3 или в г/см 3 .

Большинство строительных материалов имеют поры. Чем их больше в материале, тем меньше его плотность.

При определении плотности материала можно использовать образцы как правильной, так и неправильной геометрической формы. От формы образца зависит метод определения плотности материала.

Определение плотности образцов правильной формы

Для определения плотности материала готовят образцы в форме куба, параллелепипеда или цилиндра. Берут три образца и высушивают их в шкафу при температуре (105 ± 5) 0 С, охлаждают в эксикаторе и хранят в нем до момента испытания.

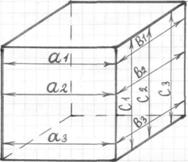

Штангельциркулем измеряют образцы с точностью до 0,1 мм как это показано нa рисунке 1.2.

|

|

Рисунок 1.2 - Схема измерения объема образцов

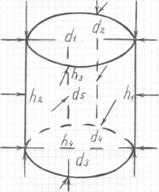

За окончательный результат принимают среднее арифметическое трех измерений каждой грани куба или параллелепипеда. На каждой из параллельных плоскостей образца цилиндрической формы проводят два взаимно перпендикулярных диаметра(d1 , d2 , d3 , d4) и измеряют их длину; кроме того, измеряют диаметры средней части цилиндра (d5 , d 6) в середине его высоты. За окончательный результат принимают среднее арифметическое шести измерений диаметра. Высоту цилиндра определяют в четырех местах по образующим в двух взаимно перпендикулярных направлениях и за окончательный результат принимают среднее арифметическое четырех измерений.

Объем образца (см 3), имеющего форму куба или параллелепипеда:

V0 = aср*вср*сср, | (1.4) |

где aср, вср , сср - средние значения размеров граней образца, см.

Объем образца цилиндрической формы (см 3):

| (1.5) |

где dср - средний диаметр цилиндра, см;

hcр- средняя высота цилиндра, см.

Затем каждый образец взвешивают с точностью до 0,1 г. при массе образца до 500 г. и до 1 г., если масса образца более 50 г. Зная массу и объем образца, вычисляют его плотность (г/см 3) по формуле (1.3).

Определение плотности материала производят на 3-5 образцах.

Определение плотности образцов неправильной геометрической формы

При определении плотности образца применяют метод, основанный на вытеснении образцом из сосуда жидкости, в которую его погружают, для чего используют объемомер и гидростатические весы.

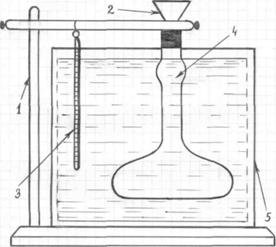

Определение плотности материала с помощью объемомера

Для определения плотности используют прибор объемомер (рисунок 1.3), представляющий собой металлический или стеклянный цилиндр (1) диаметром 150 и высотой 350 мм со впаянной на высоте 250 мм трубкой (2) диаметром 8-10 мм с загнутым вниз концом.

Рисунок 1.3 - Объемомер.

Объемомер наполняют водой несколько выше трубки и ждут, пока избыток воды стечет, затем под трубку подставляют взвешенный стакан (4). Каждый образец (3) высушивают, взвешивают, а затем парафинируют, и снова взвешивают. При погружении испытуемого парафинированного образца в объемомер, вытесняемая вода будет вытекать через трубку в стакан, который вместе с водой взвешивают и определяют массу вытесненной воды.

Плотность образца вычисляют следующим образом. Вначале определяют объем парафина (см 3), затраченного на покрытие образца:

| (1.6) |

где m1 - масса сухого образца, г;

m2 - масса парафинированного образца, г;

ρп - плотность парафина, равная 0,93 г/см3.

Затем вычисляют плотность образца (г/см 3):

| (1.7) |

где: m1 - масса сухого образца, г;

Von - объем образца с парафином, (см 3);

Vn-объем парафина, см 3.

В качестве объемомера допускается использовать мерные цилиндры объемом 100-500 см 3 в зависимости от размера испытуемого образца.

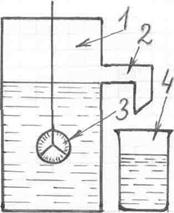

Определение плотности материалов методом гидростатического взвешивания.

Образец неправильной геометрической формы высушивают до постоянной массы, взвешивают нa технических весах, затем парафинируют и снова взвешивают. Затем его подвешивают на тонкой нити к крючку приспособления, закрепленного на левом конце коромысла гидростатических весов (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Гидростатические весы

Массу образца уравновешивают гирями, устанавливая их на правую чашу. Образец погружают в стакан с водой так, чтобы он не касался стенок и дна, при этом равновесие весов нарушается, весы снова уравновешивают, сняв с правой чаши часть гирь и определяют массу образца в воде. Разность масс парафинированного образца в воздухе и в воде численно равна объему парафинированного образца. Далее по формуле (1.8) определяют плотность образца.

Плотность материала вычисляют как среднее арифметическое определений 3-5 образцов.

Плотность также можно определить без парафинирования образцов, насыщая их водой. Ход определения: взвешивают сухой образец (m1), затем насыщают его водой до постоянной массы и вновь взвешивают (m2), после чего взвешивают насыщенный образец в воде (m3).

Плотность образца определяют:

| (1.8) |

Результаты определений заносят в лабораторный журнал в таблице 4.

1.1.3 Определение пористости

Пористость материала характеризуется степенью заполнения его объема порами и численно равна отношению объема пор к внешнему объему образца материала.

| (1.9) |

где П - пористость, %;

ρ0 - объемная масса образца, г/см 3 ;

ρ - плотность образца, г/см 3.

Пористость в значительной степени определяет эксплуатационные свойства материалов: водопоглощение, водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, плотность и др.

Пустотность - это отношение суммарного объема пустот в зернистом материале ко всему объему, занимаемому этим материалом. Пустотами называют заполненное воздухом пространство между частицами зернистого материала, находящегося в рыхлом или уплотненном состоянии.

| (1.10) |

где р0- средняя плотность в зерне, г/см3;

насыпная плотность зернистого материала, г/см3

,

,

,

,