2. Переворачивают ли птицы яйца в гнезде? (Да)

3. Что можно построить без рук и топора? (Гнездо)

4. Какая птица в нашем крае самая маленькая? (Королёк)

5. Кого называют пернатой кошкой? (Сову)

6. В названии какой птицы 40 букв «а»? (Сорока)

7. Кто в воде купался, да сух остался? (Гусь)

8. Где кроме скворечников гнездятся скворцы? (В дуплах)

9. У каких наших птиц птенцы растут под землёй? (У зимородков)

10. Могут ли птенцы высиживать птенцов? (Могут, например у хищных птиц)

11. Какие наши птицы поедают волосатых гусениц? (Кукушка, иволга)

12. У какой птицы отряда Куриные в момент смертельной опасности легко выпадают перья? (Рябчик)

13. Какие птицы во время токования скрипят, как несмазанное колесо? (Снегири)

14. Есть ли своя песенка у скворца? (Нет, он подражает пению других птиц)

VII. Рассказ – загадка.

Рассказ-загадка № 1

Дело было в Сибири. Как-то на зимних каникулах ребята с учителем отправились на экскурсию в лес. Долго ходили по лесу и видели много интересного: разных птиц, следы животных. В одном месте учитель подозвал ребят и показал гнездо на дереве. Кто-то засмеялся: «Похоже, что какая-то птица ошиблась, приняв зиму за весну, и строит гнездо. Вот чудачка, чем же она кормить будет птенцов зимой?» А одна девочка сказала: «Я знаю, как называется эта птица. И вовсе она ничего не спутала. Она всегда птенцов зимой или глубокой осенью выводит. Только название ее я вам не скажу, сами вспомните».

Учитель добавил: «Питаются эти птицы семенами хвойных деревьев, и в поисках урожая семян сосны и ели кочуют каждый год с места на место. С урожаем связано и размножение этих птиц. Так как семена хвойных пород созревают только поздней осенью или даже зимой, то птицы начинают гнездиться в это самое время. Оно для них самое удобное, потому что птенцов они выкармливают тоже семенами. О какой птице идет речь? (Клест.)

Рассказ-загадка № 2

В тот год я жил в деревне. Зима выдалась суровая. Однажды в морозный февральский день я шел вдоль реки. Птиц не было видно. Вдруг близко послышалось тихое щебетание. По краю проруби, у самой воды, прыгала белогрудая птичка размером со скворца. Она дергала коротким хвостом и распевала на все лады веселую песню. Чтобы лучше ее рассмотреть, я сделал к ней несколько шагов, и вдруг птичка с размаху бросилась в прорубь вниз головой. Это было так неожиданно, что я от удивления застыл на месте. Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, словно пловец руками. Потом она побежала по дну, цепляясь изогнутыми когтями за все его неровности. В одном месте она даже задержалась немножко, перевернула клювом камешек и вытянула из-под него водяного жука. Под водой она блестела, как серебряная рыбка. Потом я узнал, что перья этой птички смазаны тонким слоем жира. Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на ее жирных перьях. Спустя полминуты птичка выскочила из соседней проруби. У меня на глазах она несколько раз ныряла в ледяную воду, а потом, живая и невредимая, снова появлялась на краю проруби. Ну и птица! Настоящий водолаз! (Оляпка.)

VIII. «Игра в прятки».

В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу. Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в строке, но не меняя их местами.

1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, а Вы Пьер? (Мимоза, выпь.)

2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла — не меньше сорока. (Ромашка, сорока.)

3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. Ночка пролетит — и дома. (Ирис, пеночка.)

4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга. (Роза, иволга.)

5. Ты сегодня кто? - Я сегодня шпион. — Пароль? - У-два, ракушка. (Пион, варакушка)

6. А задачки-то хороши. Повникай, повникай — это тебе не шутки. (Шиповник, утки.)

4. Проведение осенне-зимней экскурсии по изучению птиц

Цели экскурсии могут быть различными, например: показать учащимся экологические группы птиц, рассказать о признаках их более высокой организации (по сравнению с пресмыкающимися) и приспособленности к полету, к жизни в определенном местообитании, о сложности поведения птиц; изучить разнообразие птиц местного края и их приспособленность к различным условиям внешней среды; посмотреть некоторые признаки приспособленности к различным способам питания.

Подготовка учителя к экскурсии. Перед экскурсией учитель разрабатывает маршрут, составляет план экскурсии.

Подготовка учащихся к экскурсии. Повторяются разделы учебника: «Птицы леса», «Птицы поля», «Птицы речных долин». Учащимся рекомендуют научно-популярную литературу, в которой речь идет о птицах местных ландшафтов, о редких и исчезающих видах птиц своей области. Школьники должны быть готовы к самостоятельной работе.

Вводная беседа проводится в классе, до экскурсии. В ней сообщаются: тема, цель и задачи экскурсии, выделяются несколько групп школьников для выполнения самостоятельной работы. Задания могут быть такими: 1) назвать отряды увиденных птиц; 2) перечислить семейства воробьиных птиц, встреченных в ходе экскурсии; 3) назвать экологические группы птиц по месту обитания; 4) перечислить приспособительные признаки, связанные с различным способом питания; 5) назвать виды насекомоядных птиц; 6) рассказать о редких и исчезающих птицах края. Эти задания ученики получают и выполняют до экскурсии. Главное внимание должно быть обращено на различные местные ландшафты (биогруппы) с характерными для них сообществами птиц (птицы леса, поля, речных долин и др.).

В начале экскурсии учитель обращает внимание на две особенности населения птиц любого местообитания: на многообразие видов и на приспособленность птиц к определенным местам гнездования и способу питания, т. е. на экологическую специализацию.

Для проведения осеннее-зимней экскурсии необходимо следующее оборудование: бинокли, блокноты (лучше небольшого формата), простые карандаши (паста зимой замерзает), линейка, резинка-ластик, определители. Лучше, если блокнот, линейка, карандаши, резинка будут лежать в планшете или другой жёсткой сумке, которую можно использовать в качестве мини-стола.

Зимой, при глубоком снеге, необходимо, чтобы все экскурсанты были на лыжах. Надо стремиться выбираться на экскурсию в ясные солнечные дни. В непогоду птиц почти не видно и не слышно. Маршрут должен быть довольно длинным и захватывать лес, опушку и обязательно окраины поселков. Если поблизости есть ключи или участки быстро текущей речки, то такие места обязательно надо посетить: здесь всегда можно встретить что-нибудь интересное.

Когда у птиц заканчивается период размножения, они начинают кочевать в поисках корма. У перелетных видов эти кочевки вскоре приобретают определенную направленность и постепенно перерастают в миграции. Осенний отлет птиц в наших широтах продолжителен и захватывает несколько месяцев. Часть видов (стрижи, мухоловки-пеструшки, некоторые кулики) исчезает уже в августе, у других сроки отлета затягиваются до глубокой осени и совпадают со сроками появления снегового покрова или замерзанием водоемов. Пролет лебедей, многих нырковых уток, чаек, гаршнепа часто наблюдается после выпадения снега.

Отлет и пролет — явления наиболее характерные для осенней жизни большинства наших птиц, однако наблюдать это явление на экскурсиях очень трудно: многие лесные птицы летят по ночам, и на осеннем пролете их почти не удается видеть; летящие же днем часто держатся весьма осторожно, скрытно и молчаливо. Изучение осеннего отлета и пролета требует очень хорошего знания птиц. Все это очень затрудняет ознакомление с данной темой на обычной экскурсии. Таким образом, основным материалом наших осенне-зимних экскурсий будут птицы, остающиеся в средних и северных широтах на зиму. Видовой состав этих птиц небогат, так как большинство гнездящихся у нас птиц откочевывает в более южные широты. С севера же перекочевывает всего лишь несколько видов. Среди зимующих преобладают лесные птицы; водоплавающие и болотные улетают, как правило, все. Только в некоторых местах у незамерзающих вод остаются зимовать оляпки и одиночные утки. Многие виды в поисках корма концентрируются вблизи поселков и на окраинах городов.

Осенью и зимой лишь древолазы (дятлы, пищухи, поползни) и птицы, ведущие хищный образ жизни, предпочитают держаться в одиночку или на известном расстоянии друг от друга. Большинство же птиц ведет стайный образ жизни. Поэтому распространение их в природе в это время года крайне неравномерно и определяется, в основном, наличием мест, могущих прокормить птиц и дать им защиту от непогоды. Можно пройти несколько километров по лесу и совсем не встретить птиц и в то же время на каком-нибудь небольшом участке неожиданно обнаружить их во множестве. Таким образом, бедность видового состава и неравномерность распределения птиц по территории — основные моменты, которые надо учитывать при организации осенне-зимних экскурсий.

Итоги экскурсии. Учащиеся сообщают о выполнении самостоятельных работ. В заключительном слове учитель говорит о том, что даже беглое знакомство с птицами разных мест обитания свидетельствует о их видовом многообразии. Все виды приспособлены к определённым условиям существования, что обусловливает развитие у птиц тех или иных особенностей строения, питания, поведения.

Для каждого места обитания (биотопа) характерен набор определенных видов птиц. Эта группа птиц составляет часть экологического комплекса животных, связанного чертами строения и биологии с конкретным биотопом.

Необходимо беречь и охранять все виды птиц, особенно насекомоядных. Полезно устанавливать в лесах и на полях искусственные гнездовья (скворечники, дуплянки), организовывать зимнюю подкормку птиц.

Нужно всегда помнить о редких и исчезающих птицах родного края и принимать конкретные меры по охране и восстановлению их численности, не допускать полного исчезновения вида.

Наиболее часто встречающиеся в населённых пунктах зимующие птицы.

В зимнюю пору на окраинах поселков и городов часто встречается больше птиц, чем в лесу. Концентрация пернатых вблизи поселков особенно ощущается после больших снегопадов, когда птицам становится трудно добывать корм из-под снега. Вблизи же человеческого жилья птицы всегда могут найти, чем поживиться. Здесь их привлекают помойки, кухонные отбросы, случайно просыпанные зерна, а на деревьях и кустах в приусадебных садах — ягоды, семена и зимующие насекомые.

Птицы на задворках, свалках и дорогах. Здесь, прежде всего, обращают на себя внимание полевой и домовый воробьи. Осенью и зимой их тут даже больше, чем летом.

Птицы на задворках, свалках и дорогах. Здесь, прежде всего, обращают на себя внимание полевой и домовый воробьи. Осенью и зимой их тут даже больше, чем летом.

Воробей домовой Воробей полевой.

Полевые воробьи частично перекочевывают сюда из сельской местности, а городские — из центральных районов городов и крупных сел. Стаи воробьев на городских окраинах состоят иногда из нескольких сот и даже тысяч птиц. Самцы домового воробья резко отличаются от серовато-бурых самок чёрным пятном на зобе и двуцветной (коричневой и серой) окраской головы. Полевого воробья легко отличить от домового по шоколадному цвету верхней части головы, белым щекам и бокам шеи. У самцов городского воробья большое черное пятно на горле и зобе, столь хорошо выраженное весной и летом, осенью и в начале зимы почти незаметно. Оно скрыто светлыми каемками, имеющимися на концах новых (после осенней линьки) перьев горла и зоба воробья. Этот пример хорошо иллюстрирует то положение, что изменение окраски оперения у птиц не всегда связано со сменой пера, т. е. с линькой. Иногда весенняя окраска оперения возникает вследствие изнашивания светлых и тусклых краев пера и выступания наружу более ярких внутренних его частей.

Из мелких птиц, помимо воробьев, в поселках можно встретить еще обыкновенных овсянок, которые уже с осени начинают тяготеть к жилью. Они часто держатся вместе с воробьями на задворках, на кучах соломы и навоза, или прыгают по дорогам, выклевывая непереварившийся овес из лошадиного помета. Размером они с воробья. Узнать их можно по примеси желтых тонов в оперении и каштановому надхвостью. Осенью эти птицы окрашены менее ярко, чем в конце зимы. У самцов, вследствие изнашивания тусклых каемок перьев, желтый цвет на груди и голове к весне становится особенно заметным. Овсянки перелетают с места на место волнистым полетом, издавая при этом отрывистый цыкающий позыв, звучащий вроде «цк» или «шшр». Часто вместе с воробьями и овсянками на задворках и сельских дорогах держатся также рогатые жаворонки, остающиеся у нас на зиму. Это небольшие серые птицы с хохолком на голове. Летом они питаются насекомыми, зимой же становятся зерноядными.

Овсянка обыкновенная Жаворонок рогатый

С октября по март вблизи сел на дорогах можно встретить стайки птиц размером немного крупнее воробья, одетых в белое с черным оперение. Это пуночки, или снежные подорожники. Они получили название за то, что обычно во время осенне-зимних кочевок летают по дорогам, где они собирают просыпавшиеся зерна или выклевывают семена из конского навоза. Пуночки гнездятся в Арктике на побережьях и островах Северного Ледовитого океана, зимуют — в южных областях страны. В нашем крае встречаются на осеннем и весеннем пролете.

На окраинах крупных поселков и городов обычно во множестве держатся представители семейства врановых птиц: серая ворона, галка, сорока, нередко ворон, а в мягкие зимы иногда можно увидеть даже оставшихся на зиму грачей. Облик всех этих птиц должен быть знаком каждому. Галки, вороны и грачи держатся стаями, иногда

На окраинах крупных поселков и городов обычно во множестве держатся представители семейства врановых птиц: серая ворона, галка, сорока, нередко ворон, а в мягкие зимы иногда можно увидеть даже оставшихся на зиму грачей. Облик всех этих птиц должен быть знаком каждому. Галки, вороны и грачи держатся стаями, иногда

очень крупными, вороны же и сороки —

больше парами или в одиночку.

Пуночка

Наибольший интерес представляет встреча с вороном. Это самая крупная наша певчая птица. Воронов мы почти всегда встречаем по два вместе. Пары у этих птиц, по-видимому, сохраняются в течение многих лет подряд. Близко к себе они не подпускают. Они очень осторожны. Узнать их, помимо крупных размеров и черной окраски оперения, легко по характерному двойному крику, звучащему довольно высоко как «крок-крок». Этот позыв издается воронами обычно на лету.

Сороку чаще всего можно наблюдать на помойках, где она разыскивает всевозможные отбросы, которыми и питается всю зиму. Прыгая по земле, сорока оставляет на снегу свои следы.

Ворон и галок интереснее всего наблюдать по вечерам, когда у них начинается массовый лет на ночевку в центральные районы города, где вообще бывает теплее, чем за городом, и не так сильно дует ветер. Облюбовав какой-нибудь сквер с высокими крупными деревьями, галки и вороны каждый вечер слетаются туда ночевать; устраиваются они на ночевку уже в сумерках.

Ворон и галок интереснее всего наблюдать по вечерам, когда у них начинается массовый лет на ночевку в центральные районы города, где вообще бывает теплее, чем за городом, и не так сильно дует ветер. Облюбовав какой-нибудь сквер с высокими крупными деревьями, галки и вороны каждый вечер слетаются туда ночевать; устраиваются они на ночевку уже в сумерках.

Сорока Рассаживаются всегда на верхних ветвях. Долгую, холодную зимнюю ночь проводят, тесно прижавшись друг к другу, распушив перья и спрятав голову под крыло. Как только забрезжит рассвет, птицы снова летят кормиться на городские окраины в районы свалок, на пригородные поля и т. п.

Серые куропатки на окраинах деревни.

В многоснежные зимы, когда куропаткам становится трудно выкапывать из-под снега упавшие на полях зерна, семена сорных трав, а также всходы озимой ржи и пшеницы, они нередко прилетают кормиться на окраины деревень, где посещают кучи соломы, гумна и даже залетают в риги. Там, где побывали серые куропатки, они оставляют на снегу копанки и цепочки своих следов, похожих на

куриные, но мельче размером. Птицы эти держатся обычно стайкой в 10—20 штук. Поэтому следы их бывают очень многочисленными, запутанными, идущими в разных направлениях. На ночь серые куропатки улетают на защищенную от ветра лесную опушку. Ночуют они в глубоких снежных норах, называемых у охотников «лунками». В сильные морозы куропатки сидят в лунках иногда и днем. Соблюдая некоторую осторожность, можно подойти на лыжах к сидящим в снегу куропаткам совсем близко. Они взлетают иногда из-под самых ног с таким треском и шумом, что неопытный человек может даже испугаться. В «лунках», где

куриные, но мельче размером. Птицы эти держатся обычно стайкой в 10—20 штук. Поэтому следы их бывают очень многочисленными, запутанными, идущими в разных направлениях. На ночь серые куропатки улетают на защищенную от ветра лесную опушку. Ночуют они в глубоких снежных норах, называемых у охотников «лунками». В сильные морозы куропатки сидят в лунках иногда и днем. Соблюдая некоторую осторожность, можно подойти на лыжах к сидящим в снегу куропаткам совсем близко. Они взлетают иногда из-под самых ног с таким треском и шумом, что неопытный человек может даже испугаться. В «лунках», где

Серые куропатки

ночевали куропатки, всегда можно обнаружить накопившиеся за ночь испражнения светлокоричневых колбасок длиной около 2 см.

б) Птицы приусадебных участков.

Самым обычным представителем осенне-зимней орнитофауны палисадников является большая синица. Своей чрезвычайной подвижностью и звонкими позывами она сразу обращает на себя внимание. Звуки, которые издает большая синица, очень разнообразны. Некоторые позывы можно передать как «цици-фюйть», «пйнь-пйнь-тррара» или «чйу-тррзизизи», чаще всего, однако, слышится звонкое «пйнь... [йнь-пйнь...», совсем как у зяблика. в конце января, когда в ясную югоду солнце начинает немного пригревать, можно уже услышать иногда и звонкую песнь синицы: «цицифй-цицифй-цицифй...»—вдруг ритмично и весело прозвучит ее голос. Держится большая синица обычно на деревьях в приусадебных садах, где разыскивает яйца и насекомых. Это одна из самых полезных наших птиц, уничтожающая большое количество вредителей леса и сада. Полезная деятельность большой синицы особенно ощутима в лесостепных лесничествах и полезащитных полосах, куда птицу специально привлекают, развешивая для нее искусственные гнездовья — синичники. Обладая сильным и крепким клювом, большая синица способна разрушать крепкие коконы насекомых и извлекать гусениц шелкопряда-златогузки из их плотных гнезд. Раздалбливая добычу, она придерживает ее лапой — приём, свойственный еще только врановым птицам.

Самым обычным представителем осенне-зимней орнитофауны палисадников является большая синица. Своей чрезвычайной подвижностью и звонкими позывами она сразу обращает на себя внимание. Звуки, которые издает большая синица, очень разнообразны. Некоторые позывы можно передать как «цици-фюйть», «пйнь-пйнь-тррара» или «чйу-тррзизизи», чаще всего, однако, слышится звонкое «пйнь... [йнь-пйнь...», совсем как у зяблика. в конце января, когда в ясную югоду солнце начинает немного пригревать, можно уже услышать иногда и звонкую песнь синицы: «цицифй-цицифй-цицифй...»—вдруг ритмично и весело прозвучит ее голос. Держится большая синица обычно на деревьях в приусадебных садах, где разыскивает яйца и насекомых. Это одна из самых полезных наших птиц, уничтожающая большое количество вредителей леса и сада. Полезная деятельность большой синицы особенно ощутима в лесостепных лесничествах и полезащитных полосах, куда птицу специально привлекают, развешивая для нее искусственные гнездовья — синичники. Обладая сильным и крепким клювом, большая синица способна разрушать крепкие коконы насекомых и извлекать гусениц шелкопряда-златогузки из их плотных гнезд. Раздалбливая добычу, она придерживает ее лапой — приём, свойственный еще только врановым птицам.

Синица большая На эту особенность поведения большой синицы надо обязательно обратить внимание экскурсантов. Помимо насекомых, зимой она ест также семена различных растений и отбросы, которые находит у жилья. Большую синицу нередко можно увидеть зимой на подоконнике даже в центральных районах крупных городов. Если за окно выставить кормушку для птиц, то, помимо воробьев, ее обязательно станут посещать также и большие синицы.

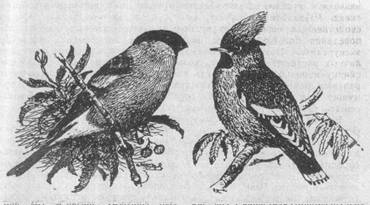

Весьма обыкновенны зимой в пригородах также снегири, которые с наступлением осени все чаще начинают появляться на приусадебных участках. Привлекают их сюда, прежде всего, рябины, столь характерные для наших населённых пунктов. С тихим хрипловатым посвистыванием («фю... фю...») рассаживаются снегири на рябине и не спеша принимаются за любимый корм. Если внимательно понаблюдать за тем, как снегири едят рябину, можно увидеть, что они выбрасывают ягоды и поедают только семена. Поэтому под деревом, на котором кормились снегири, всегда можно найти ягоды рябины с выеденной серединой. Снегирей можно увидеть также кормящимися на кленах. Снегири — птицы, хорошо знакомые многим. Они чуть побольше воробья. Самцы издали бросаются в глаза своей яркой красной нижней стороны тела. Самки имеют более скромный наряд: крылья и хвост у них черные, как и у самцов, но нижняя сторона тела окрашена в серый цвет. Поясница у обоих полов белая. Когда снегирь взлетает, то белый цвет поясницы бывает хорошо заметен. В солнечные дни января или февраля нередко услышать негромкую скрипучую песнь снегирей, представляющую собой неторопливые хрипловатые высвисты, воспроизводимые в разных тонах. У снегирей поют не только самцы, но и самцы вообще не характерно для певчих птиц,

Ягоды рябины привлекают не только снегирей. Осенью деревья регулярно посещаются стаями дроздов-рябинников и свиристелей. Эти птицы — основные потребители ягод рябины. Эти дрозды задерживаются в наших широтах до глубокой осени, а иногда даже остаются и на зиму.

Снегирь, свиристель

Обыкновенный свиристель - ярко окрашенная птица с хохолком на голове. В бинокль иногда удается рассмотреть темную полосу, идущую через глаз, черное горло и желтые полоски на крыльях и конце хвоста. Если подобраться к свиристелю совсем близко, что иногда удается, так как птицы эти вообще не пугливы, то на крыльях и на хвосте можно заметить еще кроваво-красные полоски — роговые пластинки на концах некоторых перьев, характерные только лишь для свиристелей. Размеры свиристеля немногим меньше скворца. Гнездясь в северной половине таежной полосы, эта птица на зиму откочевывает в центральные и южные области пашей страны, где появляется обычно в начале октября. Свиристели держатся стаями. На лету они постоянно перекликаются нежными высокими трелями. Рябина — их излюбленный корм. Будучи птицами чрезвычайно прожорливыми, свиристели уничтожают очень скоро почти всю рябину в той местности, где они появились, после чего они перекочевывают в другой район.

Дрозды-рябинники - наиболее частые посетители рябин. Держатся они небольшими группами или стаями, насчитывающими иногда сотни птиц. На лету все время перекликаются визгливыми и трещащими позывами. В осеннюю пору они очень осторожны и на близкое расстояние к себе не подпускают. Смотреть на них всегда приходится издали. На рябины кормиться всей стаей они никогда не слетаются: часть птиц находится на «наблюдательных пунктах».

В противоположность снегирям, дрозды и свиристели — птицы распространяющие, а не уничтожающие семена рябины. Проглатывая ягоды целиком, они усваивают только мякоть, семена же в желудках не перевариваются и вместе с испражнениями попадают в почву и прорастают. Семена, таким образом, разносятся часто на весьма значительные расстояния.

В противоположность снегирям, дрозды и свиристели — птицы распространяющие, а не уничтожающие семена рябины. Проглатывая ягоды целиком, они усваивают только мякоть, семена же в желудках не перевариваются и вместе с испражнениями попадают в почву и прорастают. Семена, таким образом, разносятся часто на весьма значительные расстояния.

Дрозд-рябинник Когда мы находим в лесу или на опушке одиночно растущую рябину, можно почти наверняка сказать, что ее семена были занесены сюда дроздами или свиристелями.

На приусадебных огородах или на примыкающих к ним пустырях, заросших репейником, чертополохом, крапивой и лебедой осенью и зимой постоянно держатся щеглы. Это одни из самых красивых наших птиц. Самцы и самки окрашены у них одинаково в желтые, красные, коричневые, черные и белые тона.

Основным кормом щеглов в осенне-зимний период являются семена чертополоха, репейника, лебеды и крупных луговых васильков. На чертополохе щеглы кормятся в начале осени, семена же остальных сорняков поедают в течение всей зимы.

Кормясь на чертополохе, щегол обычно сидит на самой его вершине. По временам он наклоняется, достает из соцветия семечко этого растения, откусывает его белую летучку и, как «мыльный пузырь», пускает по ветру.

Кормясь на чертополохе, щегол обычно сидит на самой его вершине. По временам он наклоняется, достает из соцветия семечко этого растения, откусывает его белую летучку и, как «мыльный пузырь», пускает по ветру.

Нередко вместе со щеглами на огороды и пустыри прилетают стаи зеленушек. Это тоже зерноядные птицы; как и щеглы, они относятся к семейству вьюрков. Узнать их легко по желтовато-зеленому оперению, которое у самцов особенно яркое. Прилетают сюда и снегири. Они становятся здесь особенно обычными о середине и конце зи-

Щегол мы, когда запасы ягод и семян на деревьях иссякнут, и они переходят в основном на питание семенами торчащих из-под снега сорных трав. Подбирая опавшие зерна, снегирь часто прыгает по снегу, оставляя характерные следы.

Зимующие вблизи жилья хищники. К этой группе птиц мы относим как собственно хищных птиц — ястребов и некоторых сов, так и представителя певчих птиц — серого, или большого сорокопута, тоже ведущего хищный образ жизни.

Крупного ястреба-тетеревятника привлекает здесь обилие ворон и галок, домашних голубей, а также кур, бродящих вблизи домов. Этот зимующий у нас хищник, преследуя курицу, иногда настолько «увлекается», что влетает за ней прямо на двор или даже в сени, где нередко становится пленником. Гоняясь за добычей, он обычно летит низом. Полет у него очень стремительный, несмотря на короткие и тупые крылья. Иногда тетеревятник подымается на довольно значительную высоту и подолгу кружится в воздухе, высматривая добычу. Сидящего на дереве ястреба иногда удается обнаружить по поведению ворон, которые, заметив притаившегося хищника, с громким карканьем целой стаей начинают кружиться над ним. Размером тетеревятник с ворону, самка несколько крупнее. Для взрослых тетеревятников характерна темная поперечнополосатая окраска нижней стороны тела. Молодые птицы-первогодки имеют продольную каплевидную штриховку на груди.

Ястреб - перепелятник представляет собой уменьшенную до размеров кукушки копию ястреба-тетеревятника. Это вообще перелетная птица. Однако отдельные ястребы, находя на окраинах городов богатую добычу в виде многочисленных воробьев и овсянок, подолгу задерживаются, а иногда проводят здесь и всю зиму. Ястреба-перепелятника на экскурсиях встречаешь обычно тогда, когда его совсем не ожидаешь. Он внезапно срывается с крыши сарая или с кучи навоза, на которой он ощипывал попавшего к нему в лапы воробья, и быстро исчезает где-либо за поворотом.

Ястреб-перепелятник Воробьиный сыч

На окраинах городов и сел живут зимой еще один маленький ночной хищник. Его привлекает здесь обилие воробьев. Это - воробьиный сыч — самая маленькая наша сова размером немного больше воробья. Когда издали смотришь на сидящего сыча, то первоначально думаешь, что имеешь дело с крупным воробьем, как-то странно распушившимся и потерявшим хвост (последнее, между прочим, случается с городскими воробьями довольно часто). Однако, подойдя ближе, по крупной голове и большим глазам в этой коренастой маленькой птичке сразу узнаешь сову.

Воробьиный сыч охотится не только за воробьями и мелкими птицами. Столь же охотно ловит он и мелких грызунов — мышей и полевок.

Литература

Энциклопедия природы России. Птицы. - М.: АВГ, 1997. Виноградов и исчезающие животные. Птицы. - М.: Высшая школа, 1992. Животный мир,,3емли. - М.: Мир, 1975. , Карташев-.Н. Н., Шилов орнитология. - М.: Высшая школа, 1982. Карташев птиц. - М.: Высшая школа, 1974. Миловидов населённых пунктов Западной Сибири, их охрана и привлечение. Томск.:Издательство Томского университета Птицы. - М.: Мир, 1973. Промтов в природе. - М.: Учпедгиз, 1960. Сорокина игры и праздники по биологии. – М.: Сфера, 2005. Поведение животных. - М.: Мир, 1978. Черкасова должны жить. Птицы. - М.: Лесная промышленность, 1984. Жизнь животных. Т. 6. Птицы. - М.: Просвещение, 1986. Красная книга Алтайского края. Животные. - Барна8. Тайны живой природы. (Серия Птицы СССР.) - М.: Росмэн, 1996. Курообразные. Журавлеобразные. - Л.: Наука, 1987. Энциклопедия для детей, т. 2. Биология. - М.: Аванта+, 1994. Я иду на урок биологии. Зоология. Птицы. – М.: Первое сентября, 2001.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |