Таблица 6.2

| 42.0º | 42.5º | 43.0º | 43.5º | 44.0º |

| 980511.4 | 980465.2 | 980421.1 | 980376.0 | 980331.0 |

2. Результаты вычислений аномалий силы тяжести с редукцией в свободном воздухе.

Таблица 6.3

| 103.0º | 103.5º | 104.0º | 104.5º | 105.5º |

| 52.9 | 83.1 | 126.0 | 56.0 | 46.5 |

| 57.6 | 91.6 | 61.2 | 22.2 | 29.8 |

| 42.3 | 57.0 | 95.9 | 58.5 | 22.1 |

| 22.8 | 19.5 | 21.8 | 76.9 | 42.3 |

| 30.7 | 20.7 | 12.1 | 6.7 | 32.6 |

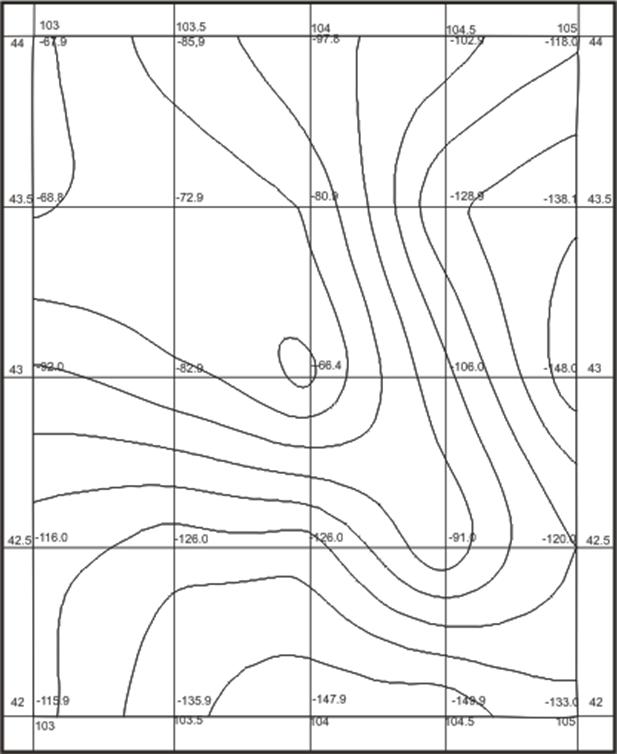

3. Результаты вычислений аномалий силы тяжести в редукции Буге.

Таблица 6.4

| 103.0º | 103.5º | 104.0º | 104.5º | 105.5º |

| -67.9 | -85.9 | -97.8 | -102.9 | -118.0 |

| -68.8 | -72.9 | -80.9 | -128.9 | -138.1 |

| -92.0 | -82.9 | -66.4 | -106.0 | -148.0 |

| -116.0 | -126.0 | -126.0 | -91.0 | -120.0 |

| -115.9 | -135.9 | -147.9 | -149.9 | -133.0 |

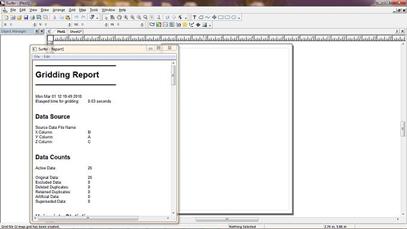

4. Построение гравиметрической карты аномалий силы тяжести масштаба 1:1 с сечением изоаномал через 10 мГал с помощью пакета SURFER и CorelDraw.

1. Запускаем Surfer

2. Создаем новую таблицу New worksheet

Заполняем таблицу.

3. В верхнем меню выбираем Grid→Data.

4. В появившемся окне нажимаем Sheet2.

5. Ставим в X – Column B, а Y – Column A

6. Появляется еще одно окно, в строке output grid fail справа нажимаем на папку и выбираем место, где будет сохранен файл.

7. Нажимаем ОК, дальше появляется report(отчет).

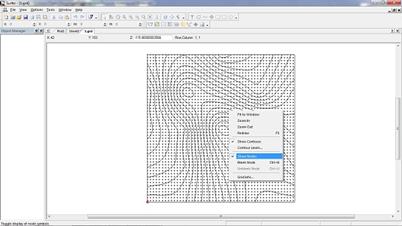

8. Теперь нажимаем File→Open выбираем недавно сохраненный нами файл.

9. Нажимаем правой кнопкой мыши по рисунку и убираем галочку с Show nodes

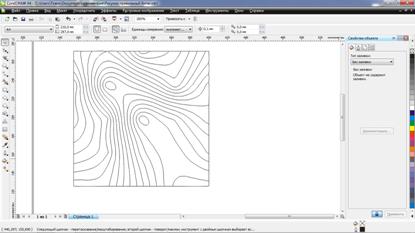

10. Получаем:

11. Делаем Print Screen.

12. Открываем Paint и вставляем наш рисунок.

13. С помощью Paint оставляем только карту аномалий с рамкой.

14. Сохраняем этот рисунок в формате JPEG.

15. Открываем CorelDraw.

16. Импортируем наш рисунок (Файл →Импорт).

17. Вставляем на лист наш рисунок.

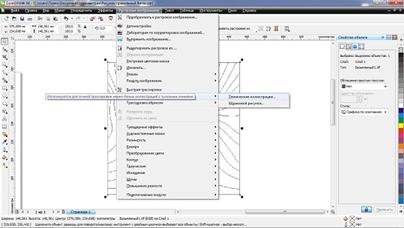

18. Далее векторизуем его, (Растровые изображения →трассировка по центральной линии →технические иллюстрации) настройки оставляем по умолчанию и нажимаем Ок.

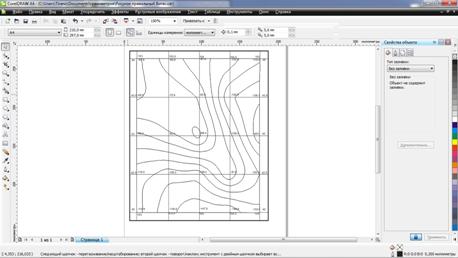

19. Выделяем изображение и меняем его размеры по ширине 160 по высоте 200 (размеры меняются под строкой меню).

20. Теперь необходимо создать рамку.

A) Делаем отступ от нашего рисунка(карты) 0,8 см, проводим линии по высоте и по широте.

Б) Выделяем эти линии более жирным шрифтом, чтобы обозначить рамку.

21. Последние действие в этой работе, это создание координатной сетки.

Координатная сетка должна выходить за пределы рисунка(самой карты), но не заходить за пределы рамки.

В ширину сетка разбивается через каждые 3.5 см, в длину через каждые 4.5 см.

Также необходимо обозначить изоаномалы, но подписывать нужно не каждую, а через одну и те, которые остались обособлены по краям карты.

Это можно сделать с помощью программы Paint или просто подписать черной ручкой.

В итоге должно получиться примерно так:

Гравиметрическая карта аномалий силы тяжести с редукцией Буге

|

|

|

М 1:1000000

Изоаномалы проведены через 10 мГал.

Выполнил: Ст. гр. Э-41 Проверил:

Рис 6.1

Контрольные вопросы

1. Что такое сила тяжести, ее размерность в СИ, чему равен 1 мГал в СИ?

2. Распределение силы тяжести на поверхности эллипсоида.

3. Аномалии силы тяжести.

4. Редукции силы тяжести (физический смысл, формулы).

5. Гравиметрические карты. Их назначение и сферы применения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

по курсу «Геофизика»

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ С ГРАВИМЕТРОМ.

Цель работы. Освоение приемов первичной обработки гравиметрических измерений.

Содержание. Вычислить абсолютные значения ускорения силы тяжести ![]() на пунктах гравиметрической сети по результатам измерений, полученных в гравиметрических рейсах, выполненных по одной из предложенных методик (а, б, в), указанных в задании.

на пунктах гравиметрической сети по результатам измерений, полученных в гравиметрических рейсах, выполненных по одной из предложенных методик (а, б, в), указанных в задании.

Исходные данные для выполнения задания по вариантам помещены

в прил. № 4 Практикума по гравиметрии.. Номер варианта выбирается по последней цифре шифра. Она соответствует номеру гравиметра из табл. П.4.1. Из таблицы П.4.2 выбираются по номеру гравиметра шкаловые поправки f(s). Результаты измерений в гравиметрическом рейсе выбираются из таблиц П.4.3 – П.4.5. При этом, если последняя цифра шифра находится в интервале 1 – 3, необходимо использовать данные табл. П.4.3 (схема а); 4 – 6 – данные табл. П.4.4 (схема б); 7 – 10 – данные табл. П.4.5 (схема в).

Основные сведения из теории

Гравиметрическим рейсом (далее – рейс) называется совокупность последовательных наблюдений с гравиметром на нескольких пунктах, объединенных общей характеристикой смещения нуль-пункта прибора.

Смещением нуль-пункта гравиметра называется непрерывное изменение отсчета по шкале прибора с течением времени, которое является следствием изменения упругих свойств материала, используемого для изготовления чувствительной системы.

Измерения в рейсе начинают и заканчивают на опорных гравиметрических пунктах (ОГП), на которых известно абсолютное значение ускорения силы тяжести ![]() .

.

Значение силы тяжести ![]() на точках съемочной сети вычисляется по формуле:

на точках съемочной сети вычисляется по формуле:

, (2.1)

, (2.1)

где ![]() – приращение силы тяжести между исходным и определяемым пунктами, получаемое из обработки гравиметрических измерений, в мГал.

– приращение силы тяжести между исходным и определяемым пунктами, получаемое из обработки гравиметрических измерений, в мГал.

(2.2)

(2.2)

где ![]() и

и ![]() – измеренные значения силы тяжести соответственно на определяемом и опорном пунктах, в мГал;

– измеренные значения силы тяжести соответственно на определяемом и опорном пунктах, в мГал;

![]() – поправка за смещение нуль-пункта гравиметра, в мГал.

– поправка за смещение нуль-пункта гравиметра, в мГал.

Измеренное значение силы тяжести на определяемом пункте вычисляется по формуле:

(2.3)

(2.3)

где ![]() – отсчет по шкале гравиметра, в мГал:

– отсчет по шкале гравиметра, в мГал:

, (2.4)

, (2.4)

где ![]() – цена оборота микрометренного винта гравиметра при температуре

– цена оборота микрометренного винта гравиметра при температуре ![]() , в мГал/оборот:

, в мГал/оборот:

; (2.5)

; (2.5)

![]() – цена деления отсчетного устройства гравиметра при

– цена деления отсчетного устройства гравиметра при  ,

,

в мГал/оборот;

![]() – эквивалентный температурный коэффициент цены оборота микровинта, в мГал/(оборот · градус);

– эквивалентный температурный коэффициент цены оборота микровинта, в мГал/(оборот · градус);

![]() – средний отсчет по микрометру на i-м пункте, в оборотах:

– средний отсчет по микрометру на i-м пункте, в оборотах:

; (2.6)

; (2.6)

![]() – количество отсчетов

– количество отсчетов ![]() по микрометру на i-ом пункте, принятых

по микрометру на i-ом пункте, принятых

в обработку;

![]() – поправка, учитывающая нелинейность шкалы микрометра, в мкГал;

– поправка, учитывающая нелинейность шкалы микрометра, в мкГал;

![]() – поправка за приливное влияние Луны и Солнца, в мГал:

– поправка за приливное влияние Луны и Солнца, в мГал:

Значения  и

и ![]() определяются при лабораторных исследованиях гравиметров по методике, изложенной в работе [6]. При вычислении они известны. Значение

определяются при лабораторных исследованиях гравиметров по методике, изложенной в работе [6]. При вычислении они известны. Значение ![]() рассчитывается по формулам, приведенным

рассчитывается по формулам, приведенным

в работах [1, 2, 7]. В рейсах продолжительностью менее трех часов ![]() не учитывается.

не учитывается.

Поправка за смещение нуль-пункта гравиметра вычисляется по формуле:

(2.7)

(2.7)

где k – коэффициент (скорость) смещения нуль-пункта гравиметра в рейсе, в мГал/час;

![]() и

и ![]() – время взятия отсчетов по прибору на определяемом и исходном пунктах соответственно, в часах и минутах.

– время взятия отсчетов по прибору на определяемом и исходном пунктах соответственно, в часах и минутах.

В практике гравиметрических работ рейсы обычно выполняются по следующей схеме.

1. Прямой ход между двумя опорными пунктами.

2. Замкнутый ход с одним опорным пунктом.

3. Прямой и обратный ход.

1. Для рейса, выполненного между двумя опорными гравиметрическими пунктами в прямом ходе, k вычисляется по формуле:

(2.8)

(2.8)

где ![]() и

и ![]() – отсчёты по гравиметру на опорных гравиметрических пунктах ОГП-1 и ОГП-2;

– отсчёты по гравиметру на опорных гравиметрических пунктах ОГП-1 и ОГП-2;

С – цена оборота измерительного винта гравиметра;

![]() и

и ![]() – значения силы тяжести на пунктах ОГП-1 и ОГП-2, полученные из уравнивания опорной сети;

– значения силы тяжести на пунктах ОГП-1 и ОГП-2, полученные из уравнивания опорной сети;

![]() и

и ![]() – время снятия отсчетов по шкалам гравиметра на опорных пунктах ОГП-1 и ОГП-2.

– время снятия отсчетов по шкалам гравиметра на опорных пунктах ОГП-1 и ОГП-2.

1. Если рейс начинается и заканчивается на одном пункте, то

(2.9)

(2.9)

где ![]() и

и ![]() – измеренное значение силы тяжести на опорном пункте

– измеренное значение силы тяжести на опорном пункте

в начале и в конце рейса соответственно;

![]() и

и ![]() – время снятия отсчетов по шкале микрометра соответственно

– время снятия отсчетов по шкале микрометра соответственно

в начале и в конце рейса.

3. В рейсе, выполненном по методике «прямой и обратный ход», коэф-фициент смещения нуль-пункта гравиметра вычисляется по формуле:

(2.10)

(2.10)

где ![]() и

и ![]() – разности измеренных значений силы тяжести и времени на одноименных пунктах в прямом (П) и обратном (О) ходе;

– разности измеренных значений силы тяжести и времени на одноименных пунктах в прямом (П) и обратном (О) ходе;

![]() – количество пунктов с повторными измерениями

– количество пунктов с повторными измерениями ![]() и

и ![]() . То есть,

. То есть,

(2.11)

(2.11)

Последовательность действий при обработке гравиметрического рейса

1. Выписать из полевого журнала в ведомость обработки (табл. 2.1) номера съемочных точек или их названия, средние моменты времени ![]() снятия отсчетов по шкале микрометра в долях часа и средние отсчеты

снятия отсчетов по шкале микрометра в долях часа и средние отсчеты ![]() в оборотах микрометра.

в оборотах микрометра.

2. Вычислить измеренные значения силы тяжести в точках наблюдения ![]() по формулам (2.3) – (2.5).

по формулам (2.3) – (2.5).

3. Вычислить поправки за смещение нуль-пункта гравиметра по формулам (2.7) и (2.8), а при необходимости – по формулам (2.9) и (2.10).

4. Вычислить приращение силы тяжести ![]() между определяемым

между определяемым

и исходным пунктами по формуле (2.2).

5. Вычислить абсолютные значения силы тяжести на всех точках съемочной сети по формуле (2.1).

Пример обработки гравиметрического рейса

Гравиметрический рейс выполнен в прямом ходе между двумя опорными пунктами с абсолютными значениями силы тяжести 981245.000 мГал

и 981217.500 мГал.

Измерения проведены гравиметром ГНУ-КВ № 000 с ценой оборота отсчетного устройства  мГал/оборот и эквивалентным температурным коэффициентом

мГал/оборот и эквивалентным температурным коэффициентом ![]() мГал/(оборот · градус) (см. прил. 4 и табл. П.4.1).

мГал/(оборот · градус) (см. прил. 4 и табл. П.4.1).

Результаты обработки полевого гравиметрического журнала (средний отсчет по шкале микрометра ![]() и время его снятия

и время его снятия ![]() (в долях часа), название i-го пункта, а также температура гравиметра) вносятся в графы 1 – 4 ведомости обработки гравиметрического рейса (табл. 2.1).

(в долях часа), название i-го пункта, а также температура гравиметра) вносятся в графы 1 – 4 ведомости обработки гравиметрического рейса (табл. 2.1).

Значения шкаловых поправок f(s) для каждого оборота микрометренного винта можно выбрать из табл. П.4.2. При этом значение поправки на доли оборота определяется линейной интерполяцией.

Для определения f(s) можно построить график изменения f(s) по табличным значениям и “снимать” с него величину поправки. Пример такого графика приведен на рис. 2.1.

Таблица 2.1

Ведомость обработки результатов гравиметрических измерений

Назв. пунктов |

час |

оС |

|

|

|

|

|

ч |

|

мГал |

мГал |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ОГП1 | 9.00 | 12.0 | 4.500 | -31.572 | 6 | - | -31.566 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 981245.000 |

1 | 9.20 | 12.0 | 5.200 | -36.483 | -11 | - | -36.494 | 0.20 | -0.009 | -4.937 | 240.063 |

2 | 9.30 | 12.0 | 6.400 | -44.402 | -28 | - | -44.930 | 0.30 | -0.014 | -13.378 | 231.622 |

3 | 9.70 | 12.5 | 2.000 | -14.033 | 32 | - | -14.011 | 0.70 | -0.032 | 17.533 | 262.533 |

4 | 9.90 | 12.5 | 6.200 | -43.503 | -33 | - | -43.536 | 0.90 | -0.040 | -12.010 | 232.990 |

5 | 10.00 | 12.5 | 5.100 | -35.784 | -8 | - | 35.792 | 1.00 | -0.045 | -4.451 | 240.549 |

ОГП2 | 11.00 | 13.0 | 8.400 | -58.945 | -31 | - | -58.976 | 2.00 | -0.090 | -27.500 | 981217.500 |

При обработки гравиметрических рейсов рекомендуется использовать ведомость обработки и необходимые формулы для вычислений, приведенные в приложении 5, табл. 5.1.

Рис. 2.1. График шкаловых поправок ![]() гравиметра ГНУ-КВ № 000 (построен по данным таблицы П.4.2. Приложение 4)

гравиметра ГНУ-КВ № 000 (построен по данным таблицы П.4.2. Приложение 4)

После выполнения вычислений составляются ведомости значений силы тяжести на пунктах съемочной сети, и производится оценка точности результатов измерений.

Контрольные вопросы

1. Каким еще способом можно вычислить поправку за смещение нуль-пункта гравиметра?

2. Что характеризует шкаловая поправка f(s) и что определяет ее величину?

3. Перечислите и охарактеризуйте способы определения цены деления отсчетного устройства гравиметра.

4. Что такое абсолютное значение ускорения силы тяжести и каковы способы его определения?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

по курсу «Геофизика»

Радиационные измерения

(Измерение радиационного фона с помощью дозиметра)

Цель работы: научиться измерять величину естественного радиационного фона с помощью дозиметра и построить картосхему радиационной обстановки по результатам измерений на заданном участке местности.

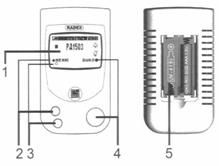

Оборудование: прибор – индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503.

Описание устройства и действия прибора.

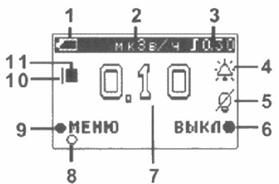

| На рисунке 1, представлен внешний вид индикатора радиоактивности РАДЭКС РД 1503, который предназначен для обнаружения и оценки уровня ионизирующего излучения. На передней и задней панели прибора находятся: 2. Кнопка «МЕНЮ» и её пиктограмма на дисплее. Кнопка имеет три функции «МЕНЮ», «ВЫБОР», «ИЗМЕН». |

3. Кнопка «КУРСОР» и ее пиктограмма на дисплее. Кнопка используется в меню для перемещения курсора.

4. Кнопка «ВЫКЛ» и ее пиктограмма на дисплее. Кнопка имеет четыре функции: включение изделия, включение подсветки ЖК-дисплея, возврат в меню, выключение изделия.

5. Батарейный отсек.

Рис.1 Принципиальная схема индикатора радиактивности.

1. Пиктограмма состояния элемента питания.

2. Размерность:

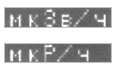

| микроЗиверт в час |

3. Пиктограмма порога звукового сигнала.

Для размерности мкЗв/ч:

| 0,30 мкЗв/ч; |

Для размерности мкР/ч:

| 30 мкР/ч; |

или

| при отключенном пороге. |

4. Пиктограмма настройки звонка.

5. Пиктограмма настройки подсветки.

6. Функция кнопки «ВЫКЛ».

7. Результат наблюдений (в мкЗв/ч или мкР/ч)

8. Функция кнопки «КУРСОР».

9. Функция кнопки «МЕНЮ».

10. Пиктограмма отображает количество выполненных циклов наблюдения.

| соответствует первому короткому циклу наблюдения; |

| соответствует второму короткому циклу наблюдения; |

| соответствует третьему короткому циклу наблюдения; |

| соответствует одному циклу наблюдения; |

| соответствует двум циклам наблюдения; |

| соответствует трем циклам наблюдения; |

| соответствует четырем и более циклам наблюдения. |

11. Индикация зарегистрированной частицы.

Теоретические обоснования.

Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи (внешнее облучение). В случае если радиоактивные вещества оказываются в воздухе, в пище или в воде они могут попасть внутрь организма человека. Такой способ облучения называют внутренним. Основными видами ионизирующих излучений, с которыми встречаются в настоящее время организмы, являются альфа, бета - частицы, гамма - кванты, рентгеновское излучение. Прибором РАДЭКС РД 1503 оценивает радиационную обстановку по величине мощности дозы с учетом рентгеновского излучения с помощью счетчика Гейгера-Мюллера в течение 40 сек и индуцирует показания в мкЗв/ч или мкР/ч на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет использовать данный прибор при поиске загрязненных радиоактивными веществами участки.

Указания к работе.

1.Подготовьте прибор (индикатор радиоактивности).

2. Проведите замер радиационной обстановки в заданных точках на участке местности.

3. Повторите п.2 еще два раза и запишите полученные значения в тетрадь.

4. Подсчитайте среднее значение.

5. Полученные результаты запишите в таблицу.

N\N п. п. | Величины Д (мкР/ч) | Среднее значение Д (мкР/ч) |

1 | ||

2 | ||

3 |

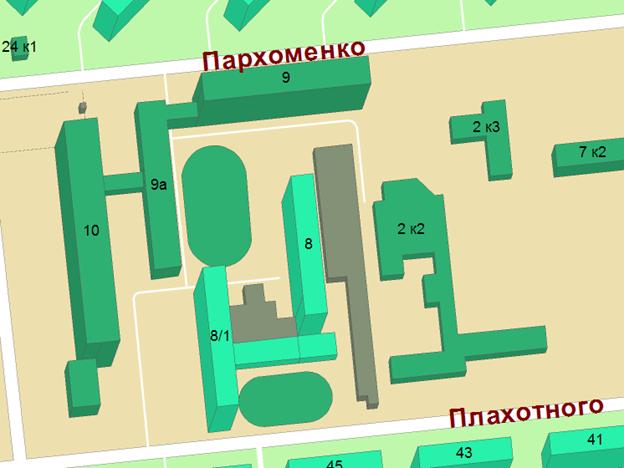

6. Постройте картосхему радиационного фона для заданного участка местности.

Рис. 2. Заданный участок местности

Рис. 2. Заданный участок местности

Контрольные вопросы.

1. Какое радиоактивное излучение обладает самой большой проникающей способностью? Минимальной проникающей способностью?

2. Чему (в рентгенах) равен естественный фон радиации?

3. Какие существуют способы защиты от воздействия

Составил доцент, к. т.н.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |