На правах рукописи

ВИНОКУРОВ Дмитрий Сергеевич

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ ОТВЕДЕНИЙ

С ЦЕЛЬЮ РЕКОНСТРУКЦИИ

ДИПОЛЬНЫХ ТОКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Специальность 05.12.04 – Радиотехника, в том числе

системы и устройства телевидения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2009 г.

Работа выполнена на кафедре Основ радиотехники

Московского энергетического института (Технического университета)

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент

КРАММ Михаил Николаевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

НИКИТИН Олег Рафаилович

кандидат технических наук, доцент

ЖУТЯЕВА Татьяна Станиславовна

Ведущая организация: -производственное предприятие

«Исток-Система» (г. Фрязино)

Защита состоится 17 декабря 2009 г. в 15 час. 30 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.157.05 при Московском энергетическом институте (техническом университете) Москва, Красноказарменная ул., д. 17, аудитория А–402.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭИ (ТУ).

Отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Ученый совет МЭИ (ТУ).

Автореферат разослан « 13 » ноября 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного

Ученый секретарь диссертационного

совета Д 212.157.05

кандидат технических наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Во многих областях науки и техники диагностика процессов осуществляется по электрическому полю, создаваемому движущимися зарядовыми пакетами или пространственно распределенными токовыми источниками. Такие вопросы возникают в метеорологии, геологии (сейсмология, разведка полезных ископаемых), медицине (электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография). При этом ставится обратная задача - задача определения пространственно-временных характеристик токовых источников по измеренным электрическим потенциалам. Характерной особенностью таких задач является обработка зарегистрированных сигналов с учетом особенностей электромагнитного поля, создаваемого токовыми источниками.

В настоящее время подобные задачи приобрели особое значение в медицине для диагностики состояния сердечнососудистой системы. Известно, что среди диагностических методов кардиологии ведущие позиции занимает электрокардиография (ЭКГ) – метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности потенциалов, создаваемых электрическим полем сердца. Электрокардиографические методы обследования больных просты, надежны и безопасны. С момента зарождения и до сегодняшнего времени методы ЭКГ исследований совершенствуются и изменяются.

Однако пока подавляющее большинство ЭКГ методик основано на эмпирическом анализе распределений потенциалов, являющихся интегральными характеристиками электрической активности сердца, поэтому используемые врачами признаки позволяют лишь косвенно привязывать отклонения в электрокардиограммах к конкретным областям миокарда.

В тоже время в современной радиотехнике широко развиты методы пространственно-временной обработки сигналов, и методы анализа полей, возбуждаемых различными распределениями токовых источников, разработаны эффективные алгоритмы обработки сигналов. Поэтому, перспективным является применение методов радиотехники к решению задач восстановления (реконструкции) характеристик токовых источников с использованием результатов измерений электрического поля, создаваемого этими источниками. Достигнутые успехи создают предпосылки для разработки и внедрения новых алгоритмов обработки сигналов ЭКГ с целью получения более полной информации об электрической активности сердца, включая пространственно-временные характеристики эквивалентного генератора сердца. Решение такой задачи позволит ориентировать медицинскую диагностику на выявление ранних и поэтому малозаметных отклонений в электрической активности сердца.

Таким образом, актуальной является задача реконструкции эквивалентных электрических токовых источников по известным сигналам, создаваемым этими источниками и регистрируемым с помощью электродов на поверхности, которая ограничивает область токовых источников.

Состояние вопроса

Для решения поставленной задачи могут быть привлечены методы радиотехники:

− методы обработки и фильтрации сигналов, основанные -никовым и развитые в работах , , и др.;

− методы анализа электромагнитного поля в различных средах, возбуждаемого токовыми источниками, развитые в трудах , , и др.

В электрокардиографии известны следующие методы, ориентированные на пространственное представление электрической активности сердца:

− методы, основанные на проектировании характеристик векторов эквивалентных токовых источников на поверхность квазиэпикарда (методы дипольной и мультипольной электрокардиотопографии – ДЭКАРТО, МУЛЬТЭКАРТО, развитые в трудах );

− методы, основанные на численном решении задачи Коши для уравнения Лапласа методом конечных элементов в области, ограниченной поверхностями квазиэпикарда и грудной клетки, с регуляризацией по методу (работы , , Ramanathan C., Ghanem, R. N., Xin Zhang, Bin He, Guanglin Li и др.);

− методы дисперсионной ЭКГ, основанные на отображении низкоамплитудных составляющих ЭКГ-сигналов стандартных отведений на поверхности сердца (труды , , Rosenbaum D. S. и др.).

При этом в методах дисперсионной ЭКГ важные для диагностики низкоамплитудные компоненты отдельных участков сигнала лишь косвенно привязываются к соответствующим пространственным областям сердца. Что касается методов, развитых в трудах , и др., то, несмотря на свою несомненную актуальность и полезность, они ориентированы на расчет и проектирование характеристик электрического поля на замкнутую поверхность, окружающую сердце (квазиэпикард). При этом не ставится вопрос об определении и последующем отображении координат и траекторий движения эквивалентных токовых источников в сердце, что может дать дополнительную информацию для диагностики. В сложившихся условиях актуальна разработка алгоритмов для обработки сигналов поверхностных потенциалов с целью решения обратной задачи расчета пространственно-временных характеристик эквивалентных токовых источников, возбуждающих эти поверхностные потенциалы.

Цель работы – разработка алгоритмов реконструкции и визуализации токовых источников по реальным многоканальным записям электрических поверхностных потенциалов для создания устройств выделения и отображения информации о пространственно-временной структуре токовых источников.

Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели были выполнены задачи:

1.Разработка итерационного алгоритма реконструкции параметров эквивалентных токовых источников по сигналам электродных отведений.

2.Исследование характеристик алгоритма реконструкции токовых источников и анализ влияния внешних факторов на результаты реконструкции, включая такие факторы, как уровень шума, количество и расположение электродов, ошибки позиционирования электродов и др.

3.Исследование характерных (типичных) признаков пространственно-временной структуры исследуемых токовых источников, в том числе исследование пространственных дисперсионных характеристик токовых источников.

4.Разработка и реализация способов визуализации пространственно-временной структуры эквивалентных токовых источников.

5. Анализ характеристик сигналов электродных отведений, разработка и реализация алгоритмов первичной цифровой обработки записей электрических потенциалов, позволяющих привести сигналы к виду, удобному для реконструкции токовых источников.

6. Реализация программно-аппаратного комплекса для регистрации сигналов многоканальной ЭКГ с дополнительными отведениями.

7. Анализ особенностей реконструкции токовых источников для диагностики электрической активности сердца.

Методы исследования

Математическим аппаратом при решении вышеперечисленных задач служат уравнения электродинамики квазистационарных токов в электропроводящей среде. При разработке алгоритма решения обратной задачи использовались методы нелинейной оптимизации для целевых функций нескольких переменных. Первичная обработка сигналов проводилась с привлечением методов цифровой фильтрации и накопления, методов детектирования для выделения информационных признаков в записанных сигналах. Основные результаты получены на примере обработки сигналов многоэлектродной ЭКГ.

Научная новизна

1. Предложен алгоритм реконструкции пространственно-временных характеристик дипольных токовых источников (ТИ) в проводящей среде по записям сигналов электродных отведений, регистрируемых на поверхности, которая ограничивает область, содержащую данные источники.

2. Исследованы характеристики алгоритма реконструкции параметров токовых источников и проанализировано влияние внешних факторов (условий эксперимента) на устойчивость результатов реконструкции и погрешность аппроксимации поверхностных потенциалов.

3. Предложены методики оценки характерных признаков пространственно-временной структуры, а также пространственных дисперсионных характеристик исследуемых токовых источников.

4. Разработаны способы визуализации пространственно-временной структуры токовых источников, включая треки электрического центра, годографы вектора момента и зоны электрической активности источника. Предложенные в пп.3 и 4 методики могут быть применены для сравнения различных записей сигналов отведений и для диагностики состояния источника.

Достоверность результатов. Правильность работы алгоритма реконструкции токовых источников и алгоритма предварительной обработки сигналов электродных отведений была подтверждена путем анализа устойчивости результатов реконструкции и погрешности восстановления поверхностных потенциалов при изменении внешних факторов (условий эксперимента). Достоверность также подтверждается сравнением годографов реконструированного вектора момента с векторкардиограммами по Франку.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы обсуждались на международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, МЭИ(ТУ), 2006,2007,2008гг.); дистанционной международной научно-технической конференции «Современные информационные технологии», (Пенза, 2007, 2008, 2009гг.); международной научно-технической конференции к 100-летию со дня рождения . (Москва,2008г.); международной научно-технической конференции “Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии” (Владимир, 2008г.); научных семинарах кафедры Основ радиотехники МЭИ(ТУ) (2006,2007,2008,2009гг.).

Практическая полезность работы состоит в том, что:

1. Разработанные алгоритмы обработки многоканальных записей электрических поверхностных потенциалов позволяют получать более детальную пространственную информацию о токовых источниках, чем дают поверхностные потенциалы, включая локализацию, интенсивность и ориентацию токового источника и изменение этих параметров с течением времени.

2. Получаемые параметры токовых источников позволяют определять вторичные характеристики источников – размер и ориентацию зоны электрической активности источника в сердце, скорость перемещения электрического центра источника, дисперсионные пространственные характеристики источников и т. д. Получаемая информация может использоваться для ранней диагностики патологического состояния токового источника по измеренным поверхностным потенциалам.

3. Разработанные методики визуализации пространственно-временной структуры токовых источников повышают наглядность и удобство восприятия пространственных характеристик и особенностей электрической активности источников.

4. Разработанное алгоритмо-программное обеспечение используется в лабораторном образце аппаратно-программного комплекса на базе 16-канального электрокардиографа для регистрации и обработки реальных ЭКГ.

Реализация основных результатов. Результаты диссертационной работы отражены в отчетах кафедры Основ радиотехники по НИР, а также использованы в учебном процессе в рамках научно-исследовательской работы студентов и аспирантов, в том числе преддипломного курсового проектирования, проведения магистерских, бакалаврских и дипломных выпускных работ. Результаты работы используются в научно-исследовательской работе кафедры по разработке 16-канального электрокардиографа с визуализацией токовых источников миокарда.

Публикации. По результатам работы опубликовано 12 работ в научных сборниках и сборниках тезисов докладов, в том числе 2 статьи опубликованы в журналах «Медицинская техника» и «Измерительная техника», определенных в перечне Высшей аттестационной комиссии в качестве ведущих рецензируемых научных журналов.

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся:

1. Алгоритм реконструкции пространственно-временных характеристик дипольных токовых источников (ТИ) в проводящей среде по записям сигналов электродных отведений, регистрируемых на поверхности, которая ограничивает область, содержащую данные источники.

2. Алгоритм первичной цифровой обработки записей электрических потенциалов, позволяющий выделить информационную составляющую сигналов, требуемую для реконструкции токовых источников.

3. Результаты анализа характеристик алгоритма реконструкции и погрешностей восстановления поверхностных потенциалов.

4. Методика визуализации пространственно-временной структуры токовых источников.

5. Методика оценки характерных признаков пространственно-временной структуры, а также пространственных дисперсионных характеристик исследуемых токовых источников.

6. Результаты тестирования разработанного программного обеспечения в 16-канальном электрокардиографе и рекомендации по применению полученных результатов в электрокардиографии.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 111 наименований. Основная часть работы изложена на 217 страницах, включая 15 таблиц и 158 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, излагается общее состояние проблемы, сформулированы цель и основные решаемые задачи, показаны научная новизна и практическая ценность работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена разработке алгоритмов реконструкции эквивалентного токового источника в проводящей среде по потенциалам, измеренным на поверхности, ограничивающей область расположения источника.

При постановке задачи реконструкции используется математический аппарат электродинамики квазистационарных токов в электропроводящих средах. Сторонние токи (например, в задачах с регистрацией биопотенциалов это токи, порождаемые биохимическими процессами в мембранах живых клеток) характеризуются вектором плотности ![]() [А/м2] или скалярной плотностью униполярных источников тока γ = – div

[А/м2] или скалярной плотностью униполярных источников тока γ = – div ![]() [А/м3]. При этом связь электрического потенциала f с плотностью источников тока γ в однородной среде выражается уравнением Пуассона:

[А/м3]. При этом связь электрического потенциала f с плотностью источников тока γ в однородной среде выражается уравнением Пуассона:

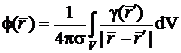

![]() , (1)

, (1)

где D – оператор Лапласа; s – удельная проводимость среды [См/м]. Уравнению (1) соответствует эквивалентная электростатическая задача, в которой плотность электрических зарядов ![]() , eа – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

, eа – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

Электрический потенциал, создаваемый распределением источников тока γ в изотропной однородной неограниченной среде, является решением уравнения (1):

(2)

(2)

где  – расстояние от точки наблюдения с радиус-вектором

– расстояние от точки наблюдения с радиус-вектором ![]() до текущей точки с радиус-вектором

до текущей точки с радиус-вектором ![]() при интегрировании по объему V, занимаемому источниками тока.

при интегрировании по объему V, занимаемому источниками тока.

Определение характеристик генератора по заданным (измеренным в области наблюдения) характеристикам поля относится к обратным задачам электродинамики. Ставится задача по измеренным электрическим потенциалам на поверхности, ограничивающей область расположения токового источника, восстановить (реконструировать) параметры этого источника.

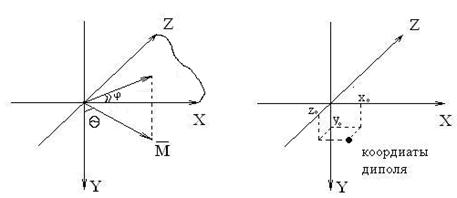

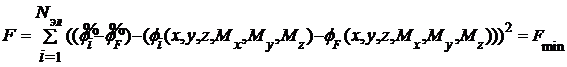

Наиболее близкой моделью токового источника к реальным электрическим процессам, протекающим в сердце, является поверхностный источник в виде двойного токового слоя, который получается при сближении двух параллельных простых слоев с равными по абсолютной величине, но противоположными по знаку плотностями унипольных источников в смежных точках. При уменьшении телесного угла, который ограничен границей двойного слоя относительно точки расположения электрода, потенциал двойного слоя асимптотически приближается к векторно-дипольному представлению. На сегодняшний момент дипольная модель является обоснованной и общепринятой в современной электрокардиографии, поэтому в качестве первого приближения двойного слоя в работе рассматривается дипольный эквивалентный токовый источник. Для пространственного описания токового диполя необходимо определить 6 переменных, таких как координаты (x0, y0, z0), момент диполя М и пространственные углы φ (широтный угол) и θ (полярный угол) для вектора момента (рис.1).

|

Рис.1 Координаты и пространственная ориентация эквивалентного токового диполя

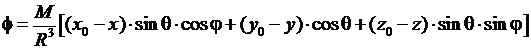

Потенциал токового источника в однородной проводящей среде описывается выражением:

![]() , (3)

, (3)

где ![]() - вектор дипольного момента (А∙м); σ – удельная проводимость среды;

- вектор дипольного момента (А∙м); σ – удельная проводимость среды; ![]() - вектор единичной длины, направленный из точки расположения диполя (с координатами x, y, z) в точку размещения конкретного электрода (с координатами x0, y0, z0);

- вектор единичной длины, направленный из точки расположения диполя (с координатами x, y, z) в точку размещения конкретного электрода (с координатами x0, y0, z0); ![]() - расстояние от точки наблюдения до дипольного источника. Выражение (3) может быть представлено в координатной форме:

- расстояние от точки наблюдения до дипольного источника. Выражение (3) может быть представлено в координатной форме:

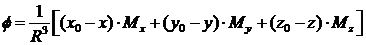

, (4)

, (4)

где θ – угол между осью y и вектором

где θ – угол между осью y и вектором ![]() , φ – угол между осью x и проекцией

, φ – угол между осью x и проекцией ![]() на плоскость XOZ, . Поскольку в формуле (4) зависимость потенциала от пространственных углов является нелинейной, то для решения обратной задачи целесообразно перейти от поиска углов к поиску декартовых проекций вектора

на плоскость XOZ, . Поскольку в формуле (4) зависимость потенциала от пространственных углов является нелинейной, то для решения обратной задачи целесообразно перейти от поиска углов к поиску декартовых проекций вектора ![]() . Для этого выражение (4) записывается в следующем виде:

. Для этого выражение (4) записывается в следующем виде:

(5)

Таким образом, ставится задача поиска координат источника (x, y,z) и проекций вектора токового момента Mx, My, Mz.

Алгоритм реконструкции характеристик токового источника (ТИ) основывается на следующем представлении измеренных потенциалов ![]() :

:

![]() , (6)

, (6)

где fi – потенциал в i-ой точке при отсутствии шумов измерений, i = 1, 2,.., Nэл; Nэл – число электродов (точек измерения потенциалов),

где fi – потенциал в i-ой точке при отсутствии шумов измерений, i = 1, 2,.., Nэл; Nэл – число электродов (точек измерения потенциалов), ![]() – независимые значения шумового напряжения на электродах. Точного решения система (6) не имеет в связи с наличием аддитивного шума. В этих условиях оптимальной по критерию минимума среднего квадратического отклонения является стратегия поиска таких пространственных характеристик

– независимые значения шумового напряжения на электродах. Точного решения система (6) не имеет в связи с наличием аддитивного шума. В этих условиях оптимальной по критерию минимума среднего квадратического отклонения является стратегия поиска таких пространственных характеристик ![]() , при которых минимизируется сумма квадратов отклонений измеренных потенциалов от потенциалов, создаваемых эквивалентным токовым источником при отсутствии шума:

, при которых минимизируется сумма квадратов отклонений измеренных потенциалов от потенциалов, создаваемых эквивалентным токовым источником при отсутствии шума:

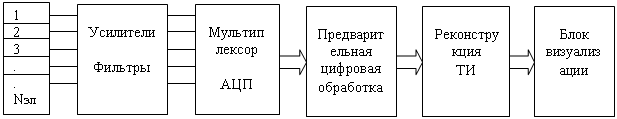

(7)

если  . В целевой функции (7) учтено, что, с целью подавления синфазной помехи, при регистрации реализовано вычитание во всех каналах потенциала с опорного электрода F. Последовательными итерациями характеристики ТИ варьируются до тех пор, пока различие расчетных и реально измеренных потенциалов на электродах, характеризуемое целевой функцией F, не станет минимальным.

. В целевой функции (7) учтено, что, с целью подавления синфазной помехи, при регистрации реализовано вычитание во всех каналах потенциала с опорного электрода F. Последовательными итерациями характеристики ТИ варьируются до тех пор, пока различие расчетных и реально измеренных потенциалов на электродах, характеризуемое целевой функцией F, не станет минимальным.

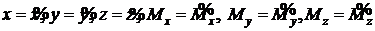

Предложена собственная система электродов для регистрации потенциалов в 16-ти сигнальных отведениях (рис.2). Торс пациента аппроксимируется в виде эллиптического цилиндра с полуосями a и b, высотой h. Данная процедура позволяет учитывать особенности индивидуальных размеров грудной клетки при определении местоположения каждого электрода.

Для определения предельной погрешности измерения координат дипольного источника предложенной системой электродов использовался метод статистического имитационного моделирования. При этом, для различных заранее известных положений токового источника (задавались параметры диполя по формуле (6)) формировались потенциалы всех электродов предлагаемой системы отведений. Математический генератор случайных нормальных величин формировал отсчеты ni, со среднеквадратическим отклонением СКО 10 мкВ,

Для определения предельной погрешности измерения координат дипольного источника предложенной системой электродов использовался метод статистического имитационного моделирования. При этом, для различных заранее известных положений токового источника (задавались параметры диполя по формуле (6)) формировались потенциалы всех электродов предлагаемой системы отведений. Математический генератор случайных нормальных величин формировал отсчеты ni, со среднеквадратическим отклонением СКО 10 мкВ,

Рис.2 Эллиптический цилиндр и система наложения электродов

которые добавлялись к рассчитанным потенциалам отведений. Количество реализаций по шумам равнялось 50. Определяемые в каждом испытании координаты и параметры ТИ использовались для подсчета среднеквадратических ошибок измерений. В зависимости от местоположения ТИ в сердце и его пространственной ориентации СКО координат изменялось, и находилось в пределах 0.5-3.5 мм по пространственной координате r, а максимальное СКО по дипольному моменту ровнялось 1.1%.

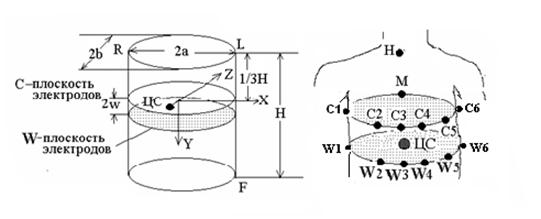

Программно-аппаратный комплекс расчёта параметров токового источника состоит из набора электродов, 16-ти канального блока регистрации сигналов электродных отведений, драйвера ввода данных в компьютер и программы цифровой обработки данных (рис.3).

|

![]()

![]()

![]()

Рис.3 Структурная схема программно-аппаратного комплекса

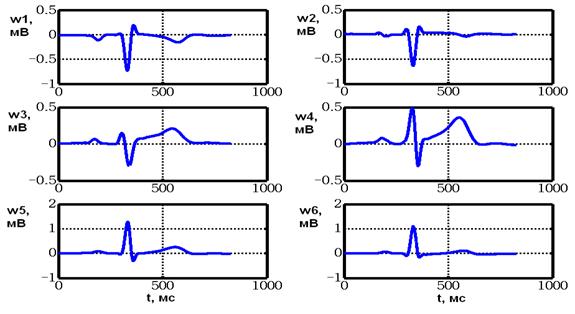

Цифровая обработка данных включает в себя предварительную обработку сигналов отведений (препроцессинг) и итерационный алгоритм нахождения параметров эквивалентного ТИ в заданные моменты времени. Препроцессинг состоит из: 1) цифровой фильтрации, которая осуществляется с помощью дискретной свертки ЭКГ сигналов и отчётов импульсной характеристики фильтров НЧ и ВЧ; и адаптивного режектрного фильтра сетевой помехи на 50 Гц; 2) процедуры отбраковки неполных и зашумленных кардиоциклов в ЭКГ записи; 3) контурного анализа кардиокомплекса; 4) синхронного накопления кардиоциклов. На рис.4 представлены типичные синхронно-накопленные сигналы. Переход к синхронно - накопленным сигналам позволяет улучшить отношение сигнал шум в ![]() раз, где N – количество кардиоциклов в каждом отведении.

раз, где N – количество кардиоциклов в каждом отведении.

Во второй главе проведено исследование алгоритма реконструкции ТИ, которое включает в себя оценку погрешности результатов реконструкции, анализ устойчивости реконструируемых параметров к изменениям условий проведения эксперимента и вносимым при этом погрешностям.

Во второй главе проведено исследование алгоритма реконструкции ТИ, которое включает в себя оценку погрешности результатов реконструкции, анализ устойчивости реконструируемых параметров к изменениям условий проведения эксперимента и вносимым при этом погрешностям.

Рис.4. Синхронно - накопленные сигналы электродных отведений

Поскольку алгоритм реконструкции базируется на предположении об однородности и неограниченности окружающей среды, то необходимо оценить, как такое допущение влияет на параметры эквивалентного ТИ. С этой целью проведено исследование влияния границ грудной клетки на результаты реконструкции. Исходное положение ТИ при моделировании сигналов электродов задавалось в соответствии с рис.2. Электрические потенциалы были рассчитаны численно по уравнению Пуассона, методом конечных элементов для полной системы из 16 электродов. При этом кусочно-однородная среда полагалась состоящей из двух областей: области внутри эллиптического цилиндра с удельной проводимостью σ = 0.22 См/м и воздуха, окружающего эллиптический цилиндр. Для оценки результатов реконструкции вычислены абсолютные погрешности координат диполя: Dxд = xд –xдP, Dyд = yд –yдP, Dzд = zд –zдP; относительные погрешности проекций момента eМдi = = Мдi / Мд – МPi / МP (характеризуют изменение направления ![]() ), где i –индекс, определяющий проекцию вектора момента;

), где i –индекс, определяющий проекцию вектора момента; ![]() и

и  – моменты исходного и реконструированного диполя, соответственно.

– моменты исходного и реконструированного диполя, соответственно.

Результаты расчета погрешности реконструкции для размеров грудной клетки a = 18 см, b = 12 см, h = 50 см сведены в таблицу 1; здесь в качестве примера, использовались координаты диполя (0, 0, - b/2)). Наименьшая погрешность наблюдается по координате x. Относительные погрешности eМдi не превышают 6%, что свидетельствует о соответствии ориентации реконструированного и исходного ТИ. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности применения используемого алгоритма реконструкции ТИ

Для проверки допустимости модели дипольного источника проведена ап-

.

Таблица 1. Погрешности реконструкции

Вектор момента | Δxд, мм | Δyд, мм | Δzд, мм | εMдx, % | εMдy, % | εMдz, % |

По оси x | 0.6 | 1.6 | -20 | -0.07 | 1.2 | 3.6 |

По оси y | -0.5 | -18 | -26 | 0.22 | -0.17 | -5.7 |

По оси z | 0.2 | 0.9 | -0.7 | -0.35 | -2.3 | -0.03 |

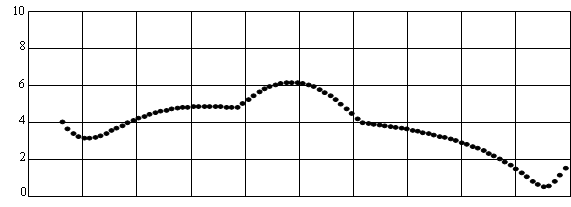

робация алгоритма восстановления параметров дипольного ТИ, при условии, что источником возбуждения сердца является двойной токовый слой (ДС). Исследование проводилось в следующем порядке: а) решалась прямая задача, рассчитывались потенциалы, создаваемые ДС в точках расположения заданных электродов; б) по полученным потенциалам решалась обратная задача реконструкции дипольного ТИ; в) оценивались погрешности реконструкции координат и ориентации ТИ. Моделирование показало, что во всем диапазоне положений границы ДС погрешности реконструкции составляют порядка 5 мм (рис.5). При этом отклонение направления вектора дипольного момента меньше 10.

робация алгоритма восстановления параметров дипольного ТИ, при условии, что источником возбуждения сердца является двойной токовый слой (ДС). Исследование проводилось в следующем порядке: а) решалась прямая задача, рассчитывались потенциалы, создаваемые ДС в точках расположения заданных электродов; б) по полученным потенциалам решалась обратная задача реконструкции дипольного ТИ; в) оценивались погрешности реконструкции координат и ориентации ТИ. Моделирование показало, что во всем диапазоне положений границы ДС погрешности реконструкции составляют порядка 5 мм (рис.5). При этом отклонение направления вектора дипольного момента меньше 10.

| |

|

Рис.5 Зависимость смещения положения эквивалентного диполя

от положения круглой границы ДС (мм)

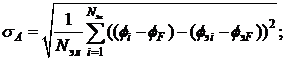

Достоверность реконструируемых параметров характеризуется погрешностью аппроксимации (восстановления) измеренных потенциалов при найденных параметрах ТИ. Среднеквадратическая и относительная погрешности аппроксимации характеризуют различие между измеренными разностными потенциалами и потенциалами, создаваемыми реконструированным эквивалентным ТИ, для текущего момента времени и определяются выражениями:

, (8)

, (8)

где  - среднеквадратическое значение разностного потенциала, усредненное по всем электродам. Расчеты показали, что среднее значение относительной погрешности аппроксимации не превышает 10% в области R зубца.

- среднеквадратическое значение разностного потенциала, усредненное по всем электродам. Расчеты показали, что среднее значение относительной погрешности аппроксимации не превышает 10% в области R зубца.

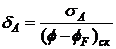

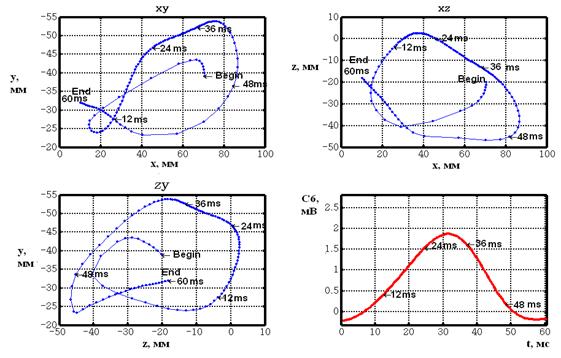

Проведен анализ работы алгоритма реконструкции при изменении количества и расположения используемых электродов. Базовая комбинация электродов представляет собой два пояса по шесть электродов в каждом (рис.2). На рис.6 изображены временные зависимости результатов реконструкции ТИ для следующих комбинаций электродов: а) ![]() 12 (c1,с2,с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4, w5,w6); б)

12 (c1,с2,с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4, w5,w6); б)![]() 13 (c1,с2,с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,M); в)

13 (c1,с2,с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,M); в) ![]() 14 (с1,с2, с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,H, M). Если число электродов меньше 12-ти, то устойчивость результатов реконструкции ухудшается (при одновременном уменьшении погрешности аппроксимации потенциалов).

14 (с1,с2, с3,с4,с5,с6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,H, M). Если число электродов меньше 12-ти, то устойчивость результатов реконструкции ухудшается (при одновременном уменьшении погрешности аппроксимации потенциалов).

Рис.6 Зависимости от времени координат электрического центра и вектор дипольного момента в области QRS комплекса для различных комбинаций электродов

Одной из причин наличия погрешностей реконструкции может являться неточное наложение электродов на тело пациента. Проведено исследование чувствительности результатов реконструкции к положению электродов. Для этого, перед обработкой данных, в матрицу координат электродов вводилось смещение координат в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Результаты показали, что синхронный сдвиг двух электродных поясов по оси y на 20 мм относительно принятого положения не вызовет заметных отклонений параметров реконструкции, таких как дипольный момент, координаты по оси x и оси z. Но при этом координаты по оси y сместятся пропорционально смещению грудных электродов. Синхронный сдвиг двух электродных поясов по оси x на 20 мм приводит к смещению электрического центра ТИ в ту же сторону пропорционально ошибке наложения электродов.

Одним из факторов, приводящих к возникновению ошибки аппроксимации потенциалов электродов, является наличие шумов усилителя в многоканальном блоке. Чтобы определить, как влияет шум на устойчивость реконструируемых параметров ТИ, проведено исследование, в котором к измеренным потенциалам добавлялся шум с нормальным законом распределения при разных значениях СКО, находящегося в пределах от 5мкВ до 50мкВ. Результаты реконструкции ТИ усреднялись по 50-ти шумовым реализациям. Для различных комбинаций используемых электродов относительное изменение реконструированных координат и дипольного момента, при добавлении шума с СКО 50 мкВ, составляет не более 2%, что свидетельствует о хорошей устойчивости.

В работе проведено исследование влияния частоты среза фильтров НЧ на реконструкцию ТИ в области R и Т зубцов, рассматривались фильтры с частотами среза 25 Гц, 30 Гц, 35Гц, 40 Гц. Результаты показали, что фильтр нижних частот с частотой среза 30 Гц практически не вносит дополнительной погрешности в результаты реконструкции, при этом достаточно эффективно подавляет напряжение помехи. Выбор частоты среза особенно важен для области Т зубца, так как здесь отношение сигнал/шум в 5-10 раз меньше, чем для R зубца, и использование фильтров с частотой среза 40 Гц и 35 Гц недостаточно, а фильтр с граничной частотой 25 Гц искажает кардиосигнал.

Третья глава посвящена разработке способов визуализации эквивалентного ТИ и вопросам выделения вторичных информационных параметров по результатам реконструкции с целью оценки возможности применения результатов реконструкции в кардиологии.

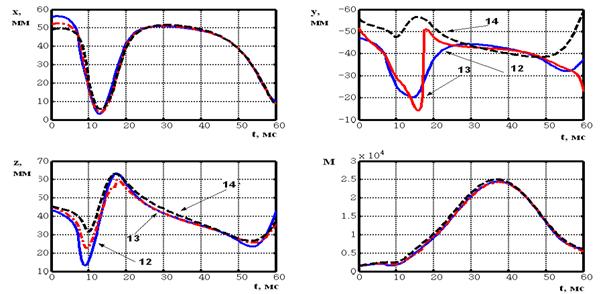

Предложена методика визуализации временной динамики электрической активности сердца с помощью пространственных кривых, описывающих движение токового источника (ТИ). При этом движение центра ТИ в пространстве с течением времени отображается кривой, которую назовем треком электрического центра сердца (ЭЦС). Движение конца вектора момента ТИ (по отношению к ортогональным осям проекций Mx, My, Mz) показывается кривой, которую назовем годографом вектора момента кардиогенератора. Для удобства анализа эти пространственные кривые отображаются в проекциях на фронтальную плоскость (плоскость XOY на рис.2), горизонтальную (XOZ) и сагиттальную (YOZ, вид сбоку) плоскости. Реконструкция ТИ проводится для трех характерных временных интервалов, соответствующих следующим зубцам на ЭКГ:

1. Р зубец, возникающий вследствие возбуждения предсердий,

2. QRS комплекс, отражающий возбуждение желудочков,

3. Т зубец, характеризующий восстановительный процесс в желудочках.

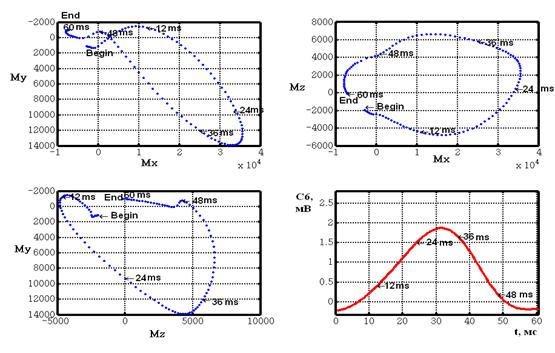

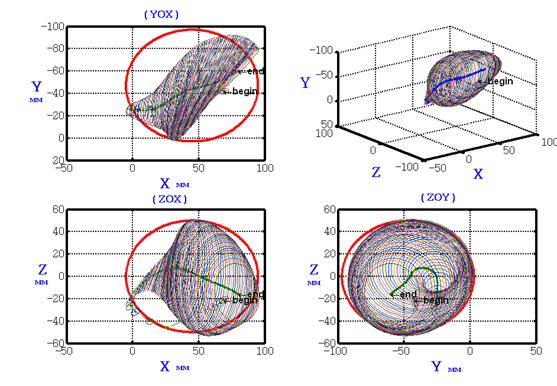

На рис.7 показаны треки ЭЦС в области R зубца, по которым можно отследить траекторию перемещения ТИ и оценить интегральную скорость распространения возбуждения желудочков. На рис.8 отображена временная динамика вектора токового момента во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости, а также представлена зависимость модуля вектора момента от времени.

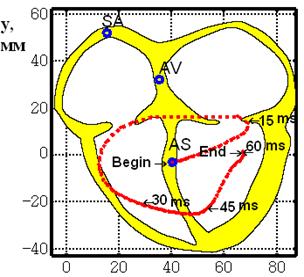

Для повышения наглядности при визуализации электрической активности ТИ было предложено отображать положение, ориентацию и интенсивность эквивалентного токового источника с помощью зон электрической активности. При этом учитывалось, что в каждый момент времени, реконструированный токовый диполь соответствует модели ТИ в виде равномерного двойного слоя (ДС) с круглой границей. При этом координаты диполя (координаты ЭЦС) соответствуют центру круглой границы ДС, направление вектора момента определяет направление вектора нормали к поверхности границы ДС, а модуль вектора момента пропорционален площади круга, ограниченного границей ДС. Так, на рис. 9 показано изображение зон электрической активности во фронтальной, горизонтальной, сагиттальной плоскостях и 3D изображение этой зоны для интервала R зубца. Если моменты времени берутся достаточно часто, то общее отображение получающихся зон формирует в пространстве область электрической активности в интересующем нас интервале времени.

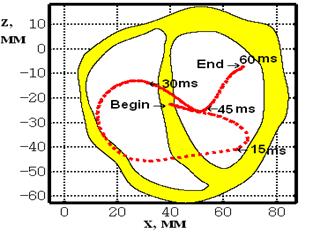

На рис.10 в двух сечениях представлено оцифрованное изображение контуров эндокарда и эпикарда, полученное для усредненного анатомического

|

Рис.7 Трек ЭЦС в области R зубца

Рис.8 Проекции годографа момента ТИ в области R зубца

изображения сечения сердца. При этом начало координат условно взято в точке правой стенки правого желудочка. На рис.10 показано движение дипольного источника по портрету сердца, из которого видно, что процесс деполяризации в начальный момент времени находится в области межжелудочковой перегородки и заканчивается в левом желудочке.

Одним из важных направлений анализа полученных результатов реконструкции ТИ и их апробации является сравнение с данными, полученными другими методами ЭКГ. Наиболее распространенная и доступная в электрокардиографии методика ЭКГ обследования – это 12 общепринятых отведений (12ОП).

В работе была проведена реконструкция параметров ТИ по реальным записям сигналов при стандартной методике наложения электродов 12ОП.

Рис. 9. Зоны деполяризации в области R зубца

Рис. 9. Зоны деполяризации в области R зубца

Полученные результаты показывают принципиальную возможность восстановления параметров ТИ с относительной погрешностью аппроксимации потенциалов 10%, при этом реконструкция в областях подъёма и спуска R зубца имеет зоны возможной неустойчивости координат электрического центра ТИ, что отчасти объясняется недостаточной пространственной чувствительностью стандартного набора электродов, как по оси y, так и по оси z.

Полученные результаты показывают принципиальную возможность восстановления параметров ТИ с относительной погрешностью аппроксимации потенциалов 10%, при этом реконструкция в областях подъёма и спуска R зубца имеет зоны возможной неустойчивости координат электрического центра ТИ, что отчасти объясняется недостаточной пространственной чувствительностью стандартного набора электродов, как по оси y, так и по оси z.

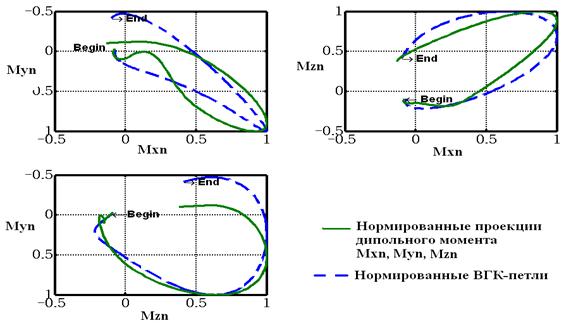

Рис.10. Движение ЭЦС на портрете сердца |

Широкое признание в электрокардиологии получила система отведений Франка, которая обеспечивает формирование трех ортогональных, т. е. перпендикулярно направленных друг другу сигналов, пропорциональных компонентам суммарного вектора сердца. На рис.11 представлены совмещенные нормированные векторные петли ортогональных отведений на оси и годографы проекций токового момента, полученные при реконструкции ТИ в области R. Как видно из рис.11, полученные кривые в значительной степени согласованы друг с другом, как по направлению движения, таки по ориентации. Таким образом, методика реконструкции ТИ согласуется с векторной кардиографией и дополняет

ее информацией о координатах источника в области миокарда, что может повысить информативность ЭКГ обследования.

Рис.11. Нормированные ВГК-петли и проекции годографов во фронтальной пл-ти, горизонтальной пл-ти и сагиттальной пл-ти

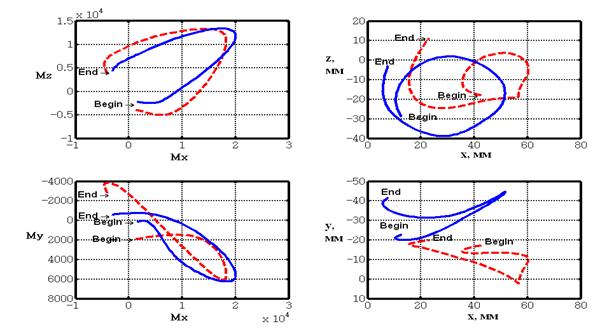

В главе проведено сопоставление результатов реконструкции ТИ как для одного пациента при разных обследованиях, так и для нескольких обследуемых. На рис.12 представлены совмещенные результаты для двух обследований одного человека, периодичность обследования приблизительно два года

В главе проведено сопоставление результатов реконструкции ТИ как для одного пациента при разных обследованиях, так и для нескольких обследуемых. На рис.12 представлены совмещенные результаты для двух обследований одного человека, периодичность обследования приблизительно два года

![]() Рис.12. Совмещенные треки и годографы для двух обследований в горизонтальной и фронтальной плоскостях , --

Рис.12. Совмещенные треки и годографы для двух обследований в горизонтальной и фронтальной плоскостях , --

В целом наблюдается повторяемость результатов. Как видно из рис.12, траектория движения ЭЦС не претерпела существенных изменений, при этом в горизонтальной плоскости изменилась площадь трека, а во фронтальной плоскости произошло некоторое смещение вниз. Траектория треков и вид годографов ТИ для разных обследуемых в области R зубца имеют как индивидуальные особенности, так и общие для всех пациентов направления, охватываемые зоны распространения и направления вектора дипольного момента. На вершине R зубца координаты местоположения ТИ приблизительно одинаковые для всех обследуемых.

Рассмотрен вопрос об определении вторичных информационных параметров по результатам реконструкции эквивалентного ТИ. Предложено оценивать скорость и величину перемещения ЭЦС во времени. Для R зубца эти параметры характеризуют результирующее перемещение зоны деполяризации. В таблице 2 приведены средняя скорость и перемещение ЭЦС, которые определяются в области R зубца на интервале времени, границы которого задаются уровнем Mmax/2, где Mmax - максимальный момент ТИ для R зубца. Средняя скорость находится в пределах 1-2 мм/мс, а перемещение – 25-46 мм.

Таблица 2

Обследуемые | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |

Vr, мм/мс | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.8 |

Sr, мм | 30.7 | 38.8 | 22.1 | 37.0 | 26.1 | 52.0 | 26.9 | 45.5 |

Проведено сравнение данных о скорости и перемещении источника в сердце для разных записей одного человека. Как видно из примера таблицы 3, для каждого пациента скорость распространения Vr и перемещение Sr (интервал по уровню Mmax/2), имеют характерные для каждого пациента значения. Таким образом, представленные параметры отражают физиологические особенности процессов в сердце каждого человека.

Таблица 3

Обследуемый №1 | Обследуемый №6 |

Дата | Vr | Sr | Дата | Vr | Sr |

10.04.07 | 1.0 | 29.0 | 29.05.07 | 2.1 | 55.2 |

03.02.09 | 0.9 | 30.7 | 03.02.09 | 2.0 | 52.0 |

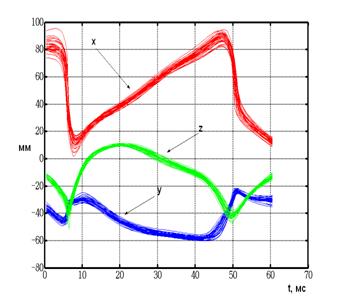

В рамках появившегося недавно метода дисперсионного картирования ЭКГ проводится выделение низкоамплитудных изменений ЭКГ сигналов в последовательных сердечных сокращениях одного сеанса записи. Эти изменения проявляются в относительно малых колебаниях линии ЭКГ на однотипных участках записи. Предложенная в настоящей работе методика дополняет метод дисперсионного картирования информацией о местоположении источников, а также о разбросе (дисперсии) координат и момента ТИ от одного сокращения сердца к другому (beat to beat). В соответствии с рис.13 траектория движения электрического источника в сердце для разных циклов остаётся в среднем прежней, но при этом имеются отклонения от среднего значения, которые можно оценить с помощью расчёта СКО найденных параметров ТИ.

В таблице 4 представлены СКО параметров ТИ для 6-ти обследуемых (момент вершины R зубца). Значения СКО координат колеблются от 3 мм до 15 мм в течение R зубца, причём для всех обследуемых в области вершины R зубца СКО координат имеет минимальное стабильное значение (см. рис.13). Аналогичным образом изменяются значения СКО дипольного момента М. Таким образом, можно заключить, что микроальтернации ЭКГ потенциалов наиболее выражены на подъёме и на спаде R зубца, что приводит к вариациям положе-

ния эквивалентного источника в области миокарда. Данный процесс носит предположительно физиологический характер и значения СКО координат могут являться мерой оценки вариабельности нервной регуляции.

ния эквивалентного источника в области миокарда. Данный процесс носит предположительно физиологический характер и значения СКО координат могут являться мерой оценки вариабельности нервной регуляции.

Обсле- дуемые | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |

| 2,5 | 3,2 | 4,1 | 2,8 | 2,3 | 2,6 |

| 1,7 | 1,7 | 6,5 | 8,3 | 4,8 | 6,3 |

| 61 | 78 | 243 | 235 | 188 | 257 |

Таблица 4.

СКО координат для вершины R зубца (30 мс)

Рис.13. Совмещенные координаты |

для 32 R зубцов деятельности сердца.

В заключении подводятся итоги работы, приводится сводка следующих основных результатов работы.

1. Предложен алгоритм реконструкции пространственно-временных характеристик эквивалентного токового источника (ТИ), включая координаты, ориентацию и величину токового момента.

2. Предложен алгоритм первичной цифровой обработки записей электрических потенциалов, позволяющий выделить информационную составляющую сигнала, требуемую для реконструкции токовых источников.

3. Проанализирована устойчивость алгоритма реконструкции токовых источников, исследовано влияние внешних факторов и условий эксперимента на результаты реконструкции (уровень шума, количество и расположение электродов, ошибки позиционирования электродов и др.).

4. Предложена методика оценки характерных признаков пространственно-временной структуры токовых источников (скорость и перемещение центра ТИ), а также пространственные дисперсионные характеристики источников.

5. Разработана методика визуализации пространственно-временных характеристик токовых источников, таких, как треки, годографы и зоны электрической активности.

6. Разработано и протестировано алгоритмо-программное обеспечение для лабораторного образца на базе 16-канального электрокардиографа.

Автор выражает глубокую благодарность и искреннюю признательность доценту за всестороннюю поддержку, консультации, участие в руководстве и в обсуждении результатов.

Список публикаций

1., , Крамм токовых источников в области миокарда по измеренным поверхностным потенциалам // "Измерительная техника", № 9 , 2009, с. 61-64.

2., , Попов токового источника в области миокарда //Медицинская техника.–2008.– № 4.с.7-11.

3. , , Винокуров эквивалентного токового источника сердца // 8- я Международная науч.-технич. конференция Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии Тез. докл.- Владимир,2008.- с.187-191.

4.Vinokurov D. S., Kramm M. N., Lebedev V. V., Popov Yu. B. Reconstruction of a current source in the myocardial area. Biomedical Engineering, 2008, v.42, № 4, pp. 171-175.

5., , Винокуров источников электрической активности сердца // Современные информационные технологии. Труды международной научно-технической конференции. Пенза, 2007.- с.139-142.

6., , Лебедев пространственно-временных характеристик электрической активности сердца для повышения информативности ЭКГ анализа // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тез. докл. международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Т.1. – М., МЭИ, 2006. – с. 319-320.

7., , Лебедев и визуализация пространственно-временных характеристик электрической активности сердца, для повышения информативности ЭКГ обследований. // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тез. докл. международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Т.1. – М., МЭИ, 2007. – с. 294-296.

8., , Лебедев исследование электрической активности сердца. //Всероссийская научно-техническая конференция «Информационные и управленческие технологии в медицине». Пенза, 2007. – с.13-16.

9., , Лебедев параметров дипольного электрического генератора сердца. // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тез. докл. международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Т.1. – М., МЭИ, 2008. – с. 240-241.

10., , Восстановление токовых источников в области миокарда. //Всероссийская науч.-технич. конференция «Информационные и управленческие технологии в медицине». Пенза, 2008. – с.12-16

11., , В. Реконструкция токовых источников сердца по измеренным электрическим потенциалам // Международная научно-техническая конференция к 100-летию со дня рождения . Москва, Тезисы докладов - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - с. 153-155.

12., , Влияние границ грудной клетки в форме эллиптического цилиндра на результаты реконструкции токового диполя сердца. Всероссийская научно-техническая конференция «Информационные и управленческие технологии в медицине». Пенза, 2009. – с.29-32.