Концепция баз данных – это совокупность всех информационных данных по направлению деятельности (разработка, реализация и хранение). Основное ее предназначение – статистическая отчетность, которая дает представление об изменениях в развитии различных отраслей народного хозяйства и др. направлениях. Статистическая отчетность различается по периодичности, она может быть суточной, недельной, полумесячной, квартальной, полугодовой и годовой. Кроме того, отчетность может быть и единовременной.

Процесс проектирования базы данных информационной системы состоит из трех основных этапов:

– концептуальное проектирование;

– логическое проектирование;

– физическое проектирование.

Концептуальное проектирование базы данных – это первый этап процесса проектирования базы данных, характеризующийся сбором, анализом и редактированием требований к данным. Для этого осуществляются следующие мероприятия:

– обследование предметной области, изучение ее информационной структуры;

– выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским представлением, информационными объектами и связями между ними.

При разработке концептуальная модель данных постоянно подвергается тестированию и проверке на соответствие требованиям пользователей. Созданная концептуальная модель данных предприятия является источником информации для этапа логического проектирования базы данных. По окончании данного этапа получаем концептуальную модель. Часто она представляется в виде модели «сущность-связь».

Логическое проектирование базы данных – второй этап проектирования, характеризующийся преобразованием требований к данным структурам данных. Его цель состоит в создании логической модели данных для исследуемой части предприятия. Концептуальная модель данных, созданная на предыдущем этапе, уточняется и преобразуется в логическую модель данных. На выходе получаем СУБД – ориентированную структуру базы данных и спецификации прикладных программ. На этом этапе часто моделируют базы данных применительно к различным СУБД и проводят сравнительный анализ моделей. Созданная логическая модель данных является источником информации для этапа физического проектирования и обеспечивает разработчика физической базы данных средствами поиска компромиссов, необходимых для достижения поставленных целей, что очень важно для эффективного проектирования.

Физическое проектирование базы данных – третий этап проектирования, характеризующийся особенностями хранения данных, методами доступа, процессом подготовки описания реализации базы данных на вторичных запоминающих устройствах. На этом этапе рассматриваются основные отношения, организация файлов и индексов, предназначенных для обеспечения эффективного доступа к данным, а также все связанные с этим ограничения целостности и средства защиты. Физическое проектирование является последним этапом создания проекта базы данных, при выполнении которого проектировщик принимает решения о способах реализации разрабатываемой базы данных. Между логическим и физическим проектированием существует постоянная обратная связь, так как решения, принимаемые на этапе физического проектирования с целью повышения производительности системы, способны повлиять на структуру логической модели данных. Как правило, основной целью физического проектирования базы данных является описание способа физической реализации логического проекта базы данных.

2.3. СУБД, их функции и структура.

Основные характеристики современных СУБД

Рост производительности персональных вычислительных машин спровоцировал развитие СУБД, как отдельного класса. К середине 60-х годов прошлого века уже существовало большое количество коммерческих СУБД. Интерес к базам данных увеличивался все больше, так что данная сфера нуждалась в стандартизации. Автор комплексной базы данных Чарльз Бахман организовал целевую группу для утверждения особенностей и организации стандартов БД. Сам Чарльз Бахман в 1973 году получил премию Тьюринга за работу «Программист как навигатор».

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями. В современных базах данных хранятся не только данные, но и информация.

База данных (БД) – организованная структура, предназначенная для хранения информации. Современные БД позволяют размещать в своих структурах не только данные, но и методы (т. е. программный код), с помощью которых происходит взаимодействие с потребителем или другими программно-аппаратными комплексами.

Системы управления базами данных (СУБД) – комплекс программных средств, предназначенных для создания структуры новой базы, наполнения ее содержанием, редактирования содержимого и визуализации информации.

Под визуализацией информации базы понимается отбор отображаемых данных в соответствии с заданным критерием, их упорядочение, оформление и последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи.

Существует много систем управления базами данных. Они могут по-разному работать с разными объектами и предоставляют пользователю разные функции и средства. Большинство СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий.

Классификация

В зависимости от архитектуры построения системы управления базами СУБД могут подразделяться на следующие типы:

1. Иерархические.

2. Многомерные.

3. Реляционные.

4. Сетевые.

5. Объектно-ориентированные.

6. Объектно-реляционные.

Компьютеры стали ближе и доступнее каждому пользователю. Появилось множество программ, предназначенных для работы неподготовленных пользователей. Простыми и понятными стали операции копирования файлов и переноса информации с одного компьютера на другой, распечатка текстов, таблиц и других документов. Системные программисты были отодвинуты на второй план. Каждый пользователь мог себя почувствовать полным хозяином этого мощного и удобного устройства, позволяющего автоматизировать многие аспекты собственной деятельности. И, конечно, это сказалось и на работе с базами данных. Новоявленные СУБД позволяли хранить значительные объемы информации. Эти программы позволяли автоматизировать многие учетные функции, которые раньше велись вручную. Постоянное снижение цен на персональные компьютеры сделало такое ПО доступным не только для организаций и фирм, но и для отдельных пользователей. Компьютеры стали инструментом для ведения документации и собственных учетных функций.

Рассмотрим, какие преимущества получает пользователь при использовании БД как безбумажной технологии:

1. Компактность (информация хранится в БД, нет необходимости хранить многотомные бумажные картотеки).

2. Скорость (скорость обработки информации (поиск, внесение изменений) компьютером намного выше ручной обработки).

3. Низкие трудозатраты (нет необходимости в утомительной ручной работе над данными).

4. Применимость (всегда доступна свежая информация).

Дополнительные преимущества появляются при использовании БД в многопользовательской среде, поскольку становится возможным осуществлять централизованное управление данными.

Современные системы управления базами данных обеспечивают как физическую (независимость от способа хранения и метода доступа), так и логическую независимость данных (возможность изменения одного приложения без изменения остальных приложений, работающих с этими же данными).

Современные СУБД дают возможность включать в них не только текстовую и графическую информацию, но и звуковые фрагменты и даже видеоклипы.

Простота использования СУБД позволяет создавать новые базы данных, не прибегая к программированию, а пользуясь только встроенными функциями. СУБД обеспечивают правильность, полноту и непротиворечивость данных, а также удобный доступ к ним.

2.4. Системы защиты кадастровой информации

Безопасность является той сферой, с которой любой человек сталкивается на протяжении всей жизни, в той или иной форме, на том или ином участке профессиональной деятельности.

Информационная безопасность – механизм защиты, обеспечивающий:

– конфиденциальность (доступ к информации только авторизованных пользователей);

– целостность (достоверность и полноту информации и методов ее обработки);

– доступность (доступ к информации по мере необходимости).

Под информационной безопасностью РФ понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере.

Угроза информационной безопасности – это потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность. Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто предпринимает такую попытку, – злоумышленником. Потенциальные злоумышленники называются источниками угрозы.

Существуют три разновидности угроз:

1. Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней. Иногда в связи с угрозой нарушения конфиденциальности используется термин «утечка».

2. Угроза нарушения целостности, которая включает в себя любое умышленное изменение информации, хранящейся в вычислительной системе или передаваемой из одной системы в другую. Когда злоумышленники преднамеренно изменяют информацию, говорится, что целостность информации нарушена.

3. Угроза отказа служб, возникающая всякий раз, когда в результате преднамеренных действий, предпринимаемых другим пользователем или злоумышленником, блокируется доступ к некоторому ресурсу вычислительной системы.

Доступность информации – свойство системы, в которой циркулирует информация, характеризующееся способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ субъектов к интересующей их информации.

Средствами защиты кадастровой информации являются физические средства, аппаратные средства, программные средства.

Электронно-цифровые подписи обеспечивают защиту целостности электронных документов. Они могут использоваться при необходимости контроля с целью удостоверения, кто подписал электронный документ. Существует нормативный документ об электронно-цифровой подписи. 10 января 2002 года Президентом был подписан закон «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ. В данном документе поясняется, что электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки.

Владелец сертификата ключа подписи – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи, позволяющим с помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

Закрытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой подписи.

Открытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной системы.

Цифровые подписи могут применяться для любой формы документа, обрабатываемого электронным способом, например, при подписи электронных платежей, денежных переводов, контрактов и соглашений.

Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации «О государственной тайне». В нем государственная тайна определена, как защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, топографической видеоинформации распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Согласно данному Закону, средства защиты информации – это технические, программные средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Информационная безопасность предприятия – это защищенность информации, которой располагает предприятие (производит, передает или получает) от несанкционированного доступа. Под безопасностью понимается состояние защищенности информационных систем (далее ИС) от внутренних и внешних угроз.

Политика безопасности – это набор законов, правил и практического опыта, на основе которых строится управление, защита и распределение конфиденциальной информации.

Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации основывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других регулирующих отношения по использованию информации федеральных законов.

Порядок хранения и использования включенной в состав архивных фондов документированной информации устанавливается законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется:

– на общедоступную информацию;

– информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Лицо, желающее получить доступ к информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.

В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

Информационные системы включают в себя:

– государственные информационные системы – федеральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на основании федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов;

– муниципальные информационные системы, созданные на основании решения органа местного самоуправления;

– иные информационные системы.

3. МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ

3.1. Предмет и объект мониторинга.

Основные цели и содержание мониторинга земель

Мониторинг земель представляет собой неотъемлемую составную часть процесса мониторинга окружающей среды и выполняет основную функцию между всеми типами мониторинга и контроля природных ресурсов страны. Идея глобального мониторинга окружающей человека природной среды и сам термин «мониторинг» появились в 1971 г. в связи с подготовкой к проведению Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Мониторинг земель представляет собой – систему регулярных наблюдений за состоянием земель в целях своевременного выявления изменений, их оценки, прогноза и выработки рекомендаций о предупреждении и устранении последствий негативных процессов, независимо от их правового режима и характера использования. Мониторинг земель России является составной частью Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ).

Предметом мониторинга земель является характеристика изменений состояния земель и процедура их измерения. Эта информация включает инженерно-строительную, экологическую, санитарно-гигиеническую, архитектурно-градостроительную и имущественно-правовую составляющие.

Объектом мониторинга земель являются все земли РФ.

Основным содержанием мониторинга земель является осуществление регулярных, программных наблюдений и проведения многочисленных лабораторных исследований.

Основные цели мониторинга земель:

1. Проведение диагностики состояния земельного фонда, с целью своевременного выявления изменений и выработки рекомендаций относительно устранения или предупреждения последствий разнообразных процессов, которые носят негативный характер

2. Информационная функция по обеспечению государственного кадастра недвижимости, землеустройства, наиболее рационального использования земельных ресурсов, а также контроля и охраны используемых земель.

Основополагающие задачи мониторинга земель:

1. Своевременное и надлежащее выявление изменений в состоянии земель.

2. Проведение анализа и оценки таких изменений.

3. Составление прогнозов и выработка определенных рекомендаций для устранения или предупреждения последствий всех процессов, которые носят негативный характер.

4. Информационное обеспечение процессов ведения государственного кадастра недвижимости, государственного контроля по использованию и охране земель.

5. Обеспечение населения страны информацией относительно состояния окружающей среды в отношении состояния земельных ресурсов страны.

Государственный мониторинг земель подразделяется в зависимости от целей наблюдения и территории на:

– федеральный (мониторинг охватывает всю территорию РФ);

– региональный (мониторинг охватывает территории, ограниченные физико-географическими, экономическими, административными и иными границами);

– локальный (мониторинг ведется на территориальных объектах ниже регионального уровня, вплоть до территорий отдельных землепользований и элементарных структур ландшафтно-экологических комплексов).

Структура мониторинга земель предусматривает подсистемы, соответствующие категориям земель (семь).

Сформированные ресурсы мониторинга земель позволяют:

– проводить анализ состояния и использования земель на основе применения современных технологий;

– прогнозировать развитие негативных почвенных процессов, воздействие их на растительный покров;

– обосновывать необходимость и целесообразность разработки программ сохранения и восстановления плодородия почв;

– проводить эффективную государственную политику в сфере земельных отношений.

Основополагающим документом при проведении мониторинга земель и регулирования землеустройства в РФ, является Постановление Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.2001, которым утверждено «Положение об осуществлении государственного мониторинга земель». Порядок ведения мониторинга земель Российской Федерации определяется Правительством РФ. Главная роль при ведении мониторинга земель возлагается на Росреестр с участием заинтересованных министерств и ведомств.

Получение информации при осуществлении мониторинга может производиться с использованием:

– дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации);

– сети постоянно действующих полигонов, стационарных участков, межевых знаков и т. п.;

– наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных);

– соответствующих фондов данных.

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, используются для информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.

Информационные ресурсы, формируемые с использованием данных, являются централизованными ресурсами и формируются в целях анализа, прогноза и выработки государственной политики в сфере земельных отношений и использовании земель.

Основными видами информационных ресурсов мониторинга земель являются:

– информация о границах участков, полигонов, контуров, их площади, состоянии, виде разрешенного использования, продуктивности;

– информация о землях, выведенных из оборота, включающая данные о границах, площади, годе последнего использования в обороте;

– информация о землях, введенных в оборот в текущем году и за заданный период наблюдений, их границах, площади;

– информация о состоянии плодородия почв, а также характеристики произрастающей на них растительности по геоботаническому составу;

– другая информация.

3.2. Особенности ведения мониторинга городских земель

В городе земля должна рассматриваться не только как плоскость, но и как сумма некоторых подземных и надземных территорий. Поэтому здесь неизмеримо выше степень техногенного и антропогенного воздействия на все категории земель. Если земли города рассматривать как объект управления, то конечной целью мониторинга земель является сбор и постоянная актуализация информации для принятия управленческого решения.

Объектом МГЗ является городской земельный фонд (с учетом наземных, надземных и подземных объектов) независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и характера их использования.

МГЗ следит за изменениями баланса земель. В городах России наметилась тенденция сокращения земель общего пользования, лесопокрытых территорий, земель водного фонда – все это сказывается на снижении удобств и ком-фортности проживания, экологическом состоянии территории. Ведение МГЗ должно осуществляться по единой государственной системе координат, картографических проекций, единых классификаторов, кодов.

Основными функциональными задачами МГЗ являются:

– систематическое выявление изменений в состоянии земельного фонда и обновление банка данных земельного кадастра;

– изучение и оценка негативных процессов;

– использование и анализ данных контроля, за использованием и охраной земель;

– информационное обеспечение кадастровой оценки земель.

В процессе наблюдений выявляются:

– изменения городской черты границы города, границ административно-территориальных образований, отдельных земельных участков, зон с различными режимами землепользования;

– изменения площадей городских земель их эффективность и использование;

– особенности установления негативных процессов;

– состояние отдельных земельных участков и территорий для определения их качества;

– изменения правового статуса и цели использования земельных участков.

В зависимости от размеров наблюдаемой территории различают мониторинг региональный (земли региона-субъекта), городской (охватывающий площадь в пределах городской черты) и локальный (осуществляемый в границах административно-территориальных образований, на территориях отдельных землевладений и землепользований).

Для небольших городов нужно выделять следующие уровни мониторинга земель:

– локальный местный (охватывающий площадь в пределах городской черты);

– локальный детальный (в границах отдельных землевладений и землепользований).

Наблюдения МГЗ могут быть:

– базовыми (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдений на момент начала ведения мониторинга земель);

– периодическими (через год и более);

– оперативными (быстрое реагирование);

– ретроспективными (исторический анализ предшествующих наблюдений).

При изменении границы земельного участка, которое превышает технический допуск (6%), Росреестр должен аннулировать право собственности на этот участок и создать новые права собственности на него. Старый кадастровый номер сдается в архив. Новому земельному участку присваивается новый кадастровый номер.

Качество среды жизни влияет на продолжительность жизни, здоровье людей и уровень их физической и психической заболеваемости. Поэтому взаимосвязь мониторинга земель и экологического мониторинга имеет особое значение на государственном уровне, так как оценка состояния среды жизни города включает в себя оценку сред и факторов:

– воздушного бассейна (выявление опасности его загрязнения);

– водных объектов (выявление источников загрязнения; использования воды для питьевого и технического водоснабжения, орошения, рыболовства, судоходства, выработки электроэнергии и др.);

– геологической среды и нарушенности территорий (выявление инженерно-геологических особенностей пород, геологических процессов, выявление нарушенных территорий и оценка их развития);

– почв (оценка санитарно-гигиенического состояния, нарушенности в результате эрозии, выявление химического или бактериологического загрязнения);

– растительного мира (оценка качества озелененных территорий, формирование ландшафта, возможность деградации озеленения, защитная роль, рациональное соотношение озелененных и застроенных территорий, улучшение микроклимата);

– животного мира (оценка видового состава, необходимости охраны редких животных, выявление причин деградации);

– шумового режима территории (выявление источников шума, получение их акустических характеристик; создание карт расчетных уровней шума);

– вибрационного (транспорт, оборудование и др.), электромагнитного (радио - и телестанции, радиолокаторы, генераторы и др.), температурного (ТЭЦ, промышленные предприятия и др.) полей и их воздействий на среду.

Целями экологического мониторинга являются:

– наблюдение за состоянием окружающей среды, в т. ч. за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду;

– оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов;

– обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений.

Задачами экологического мониторинга являются:

1. Организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями, характеризующими состояние окружающей среды.

2. Оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий.

3. Информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды.

4. Информирование государственных информационных ресурсов о состоянии окружающей среды.

5. Обеспечение участия Российской Федерации в международных системах экологического мониторинга.

3.3. Техническое обеспечение мониторинга земель

Земля, на которой мы живем, тоже живая!

Движение материков, движения тектонических и литосферных плит, землетрясения, оползни, вулканическая деятельность… Эти явления, в наш урбанистический век, заставляют задуматься о собственной безопасности, а как следствие – о безопасности сотворенных нами дамб, плотин, трубопроводов, мостов, высотных зданий и других инженерных сооружений, грозящих нам неминуемыми катастрофами. Мы не в силах устранить эти явления, но в век современных технологий мы можем хотя бы уменьшить их пагубное влияние. Не воспользоваться этими технологиями нам представляется недостойно человека мыслящего.

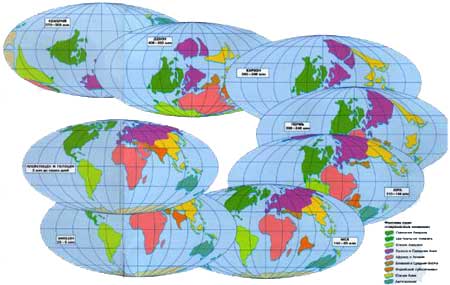

Рис.2. Система космического мониторинга земель

Что же несет в себе термин «мониторинг»? Для «старых» геодезистов – это «слежение за деформациями зданий и сооружений», и в корне это верно, но сегодня оно расширено до космического пространства, роботизированной техники, безбумажной технологии и беспроводной связи – теперь это называется МОНИТОРИНГ. Мосты не должны падать, поезда не должны сходить с рельсов, трубопроводы не должны разрываться, а дома не должны рушиться.

Мониторинг – одно из наиболее быстро развивающихся направлений измерительных технологий. Стареющая инфраструктура, возникающие каждый день новые объекты требуют все более детального понимания движения происходящего с ними. Постоянный контроль критичных компонентов сооружений позволит руководителям объектов своевременно обнаружить явления, способные привести к тяжелым последствиям, вовремя эвакуировать людей и оборудование из опасной зоны, предотвратить несчастные случаи прежде, чем они произойдут, своевременно принять меры по доработке или усилению конструктивных элементов.

Система мониторинга – обеспечение слежения за стабильностью всего объекта в целом и его составных частей.

Обеспечение как оперативных, так и наблюдаемых на продолжительных интервалах времени координатных данных, первые из которых обеспечивают выявление кратковременных быстротекущих изменений, а последние – долгосрочный анализ деформаций.

Предоставление возможности по составлению отчётов, выдаче тревожных предупреждений при нестабильности объектов, архивации всех полученных координатных данных и ведении постоянного анализа конструктивных элементов объекта. Предоставление реальной основы для принятия решений по дооборудованию, проведению модернизации и своевременному обслуживанию объектового хозяйства.

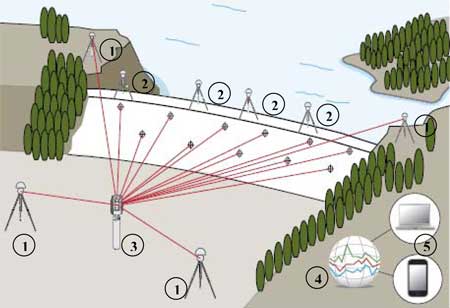

Рис.3. Схема системы мониторинга:

1 – референцные станции; 2 – станции-мониторы; 3 – оптико-электронная станция-монитор;

4 – сети коммуникаций (Интернет, радио, GSM, оптоволокно, Wi-Fi);

5 – центр управления системой с программным комплексом Trimble 4D Control

Исходя из схемы видно, что система мониторинга может включать в себя комплекс измерительной аппаратуры, оптимально подходящий к конкретному объекту. Это может быть комплексным решением, включающем в себя и приемники (референцные и мониторы), и оптико-электронные роботизированные станции-мониторы (тахеометры), и вспомогательные датчики наклона, температуры и т. д. объединенные сетями коммуникаций в единый автоматизированный комплекс мониторинга объекта. Либо, в зависимости от решаемых задач, каждая из частей может использоваться самостоятельно.

Некоторые основные требования и рекомендации

Идеальное место размещения антенны такое, чтобы горизонт был полностью чист, затенения отсутствовали. Для уменьшения влияния эффектов многолучёвого распространения и затенения антенны следует располагать выше крон прилегающих деревьев. Неподвижность антенны должна быть обеспечена при любых погодных условиях. Предполагается, что если в районе размещения Системы отмечается повышенная ветровая нагрузка, то требуется сооружение грунтовых знаков/центров. Безусловно, антенны станций-мониторов следует устанавливать на объектах, движение которых должна отслеживать Система. Уточнения требует высота знака, достаточная для размещения над растительностью. Обычно достаточными являются двухметровые знаки. В случае использования станций-мониторов не требуется наличие прямой видимости между всеми станциями-мониторами, и обеспечиваются большие расстояния работ, но в зависимости от местных условий может понадобиться оборудование для радиоканала, «слышимого» с каждой из станций-мониторов и с пункта управления. При размещении антенн системы связи над кронами деревьев снимаются вопросы о влиянии растительности на качество работы каналов связи.

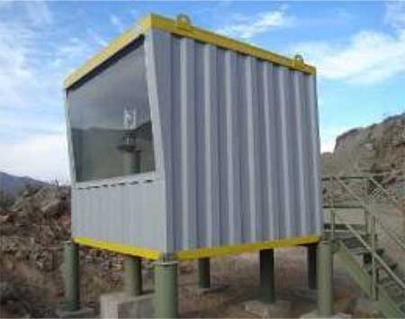

Рис.4. Вариант референцной станции/станции-монитора

(канал связи, метеостанция, резервное питание)

Размещение оптико-электронных станций-мониторов может производиться двумя способами:

1. Перманентным – на фиксированном пилоне с принудительным центрированием и видимостью на две или более референцных станции в застекленном инструментальном ящике при необходимости – термостатированном. Данный способ используется для ведения постоянного мониторинга объекта (объектов).

2. Временным – на геодезическом штативе с видимостью на две или более референцные станции. Он пригоден для краткосрочного циклического мониторинга – обычно строящихся объектов.

Рис.5. Вариант перманентной оптико-электронной станции-монитора

Существует программное обеспечение для мониторинга земель:

Trimble 4D Control – масштабируемое решение и позволяет работать как в режиме реального времени (для этого требуются каналы связи с минимальной задержкой передачи данных), так и в автоматизированном режиме камеральной обработки (в этом случае достаточно применение каналов связи, позволяющих произвести передачу файлов по расписанию), или же в режиме, являющимся комбинацией перечисленных выше. Режим камеральной обработки также может быть реализован в случаях отсутствия сетей передачи данных или при их отказе. Доступен также «сеансовый» тип обработки. В этом случае приборы накапливают данные измерений в течение продолжительного периода, после чего файлы передаются в центр обработки. Передача данных может производится заменой и перевозкой USB карт памяти. Процесс камеральной обработки производится автоматически с момента копирования данных с флэш-карты.

Приемник Trimble NetR3 применяется на референцных станциях и станциях-мониторах. Он имеет 72 канала слежения, которые способны производить кодовые и фазовые измерения сигналов, а также ГЛОНАСС сигналов.

Существует модуль «Мониторинг» – отдельный модуль для мониторинга и анализа деформаций. Оптимизация и автоматизация рабочего процесса в этом модуле позволяют выполнять съёмки для мониторинга быстро и просто. Данные, полученные в модуле «Мониторинг», в дальнейшем могут быть обработаны в «Процессоре постобработки тахеометрических данных» программы Trimble 4D Control.

Существуют дисплеи, которые монтируются в стойку и предназначены для проведения обслуживания. В нерабочем (сложенном) состоянии дисплей занимает минимальную высоту, и при необходимости выдвигается и поднимается вверх.

Клавиатура стоечного исполнения, которая используется при обслуживании, монтируется в выдвижном блоке и перед входом в систему выдвигается.

Стоечные вентиляторы – 4 вентилятора установлены в верхней части стойки и работают на выдув, прогоняя воздух из нижней части стойки наверх, охлаждая блоки.

Грозоразрядник - в состав оборудования центра управления входит грозоразрядник, применяемый и в базовой станции системы связи, но в данном случае он заключён в литой пластиковый ящик, поскольку к нему может получить доступ неквалифицированный персонал.

Таким образом, техническое обеспечение мониторинга земель позволяет обеспечивать следующие возможности:

1. Возможность эксплуатации без систем кондиционирования, т. е. в диапазоне температур от –40 до +50°C, при влажности 5–95% без конденсации.

2. Возможность работы от резервных батарей в течение 96 часов при отказе сети переменного тока.

3. Возможность обнаружения и индикации отказа сети переменного тока.

4. Защита от глубокого разряда батарей при продолжительном отказе сети переменного тока.

5. Возможность автоматического, без участия оператора, восстановления рабочего режима при восстановлении сети переменного тока после продолжительного отказа.

6. Обеспечение устойчивости ветровой нагрузке.

3.4. Организация мониторинга земель

Мониторинг земель представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием земельного фонда независимо от их правового режима и характера использования (Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 № 846 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга земель»).

Основные процедуры по организации мониторинга земель.

Порядок ведения мониторинга земель РФ определяется Правительством РФ. Ведение мониторинга земель возлагается на Росреестр с участием:

– Росреестра, в части создания и обновления кадастровых топографических карт и планов;

– Федерального агентства по технологическому и экологическому надзору в части разработки и проведения единой научно-технической политики в области экологии и природопользования;

– Федерального агентства России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в части организации мониторинга состояния атмосферы, поверхностных вод суши, почв, комплексного мониторинга состояния окружающей природной среды;

– Федерального агентства лесного хозяйства России в части мониторинга земель лесного фонда;

– Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в части агрохимических наблюдений и мониторинга загрязнения сельскохозяйственных угодий;

– Министерства природных ресурсов РФ в части мониторинга геологической среды, поверхностных и подземных вод и их загрязнения; экзогенных и эндогенных процессов;

– Министерства здравоохранения России в части воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья, а также с участием других министерств и ведомств.

Организация мониторинга земель включает в себя:

– сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработку и хранение;

– непрерывное наблюдение за использованием земель исходя из их целевого назначения и разрешенного использования;

– анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов.

Научнообоснованный мониторинг окружающей среды осуществляется в соответствии с Программой. Программа должна включать в себя общие цели организации, конкретные стратегии его проведения и механизмы реализации.

Ключевым элементом любой Программы организации мониторинга окружающей среды является:

– перечень объектов, находящихся под контролем, их территориальная привязка;

– перечень показателей контроля и допустимых областей их изменения;

– временные масштабы – периодичность отбора проб, частота и время представления данных.

Кроме того, в приложении в Программе мониторинга должны присутствовать схемы, карты, таблицы с указанием места, даты и метода отбора проб и представления данных.

Государственная сеть слежения за состоянием земель осуществляется:

1. Системами наземного дистанционного наблюдения.

В настоящее время в программах мониторинга помимо традиционного «ручного» пробоотбора сделан упор на сбор данных с использованием электронных измерительных устройств дистанционного наблюдения в режиме реального времени. Использование систем дистанционного наблюдения требует установки специального оборудования (датчиков мониторинга), которые обычно маскируются для снижения вандализма и воровства, когда мониторинг проводится в легко доступных местах.

2. Системами дистанционного зондирования.

В программах мониторинга широко задействовано дистанционное зондирование окружающей среды с использованием самолетов или спутников, снабженных многоканальными датчиками.

Дистанционное зондирование позволяет собирать данные об опасных или труднодоступных районах. Применение дистанционного зондирования включают мониторинг лесов, последствия действия изменения климата на ледники Арктики и Антарктики, исследования прибрежных и океанских глубин.

Средства, полученные от уплаты земельного налога, носят целевой характер.

Средства используются исключительно на следующие цели:

– финансирование мероприятий по землеустройству;

– финансовое обеспечение ведения кадастровых работ;

– финансирование мониторинга земель, мероприятий по охране земель, повышению их плодородия; финансовая поддержка освоения новых земель.

Работы по мониторингу земель выполняют сотрудники Управления мониторинга земель, землеустройства и территориального планирования центрального аппарата Росреестра, сотрудники территориальных органов, сотрудники подрядных организаций.

3.5. Охрана земель и контроль за состоянием и использованием земель

Под охраной земель понимается система правовых, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на рациональное использование земель, предотвращение их необоснованных изъятий из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, восстановление продуктивности земель, воспроизводство и повышение плодородия почв.

Нарушения земельного законодательства представляют собой несоблюдение требований, предъявляемых при использовании земель действующим земельным законодательством в виде нормативно-правовых актов различного статуса. Для предотвращения подобных нарушений и устранения отрицательных последствий необходимо проводить государственный контроль за использованием и охраной земель, рассматриваемый в качестве системы осуществляемых от имени государства мероприятий по обеспечению соблюдения всеми юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства.

Государственный земельный контроль носит межведомственный характер. Его нормативно-правовая база включает действующий Земельный кодекс, указы Президента РФ, касающиеся государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной реформы, постановления Правительства РФ, регламентирующие порядок осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в Российской Федерации.

В городских условиях наиболее существенное значение отводится мероприятиям по рациональному использованию земель, предотвращению их нецелевого использования. Контроль за использованием и охраной земель в городе осуществляет представители Росреестра, которые обеспечивают контроль за соблюдением норм земельного законодательства юридическими и физическими лицами на территории города.

Одной из крупных экологических проблем России становится загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами особенно острой для Западно-Сибирского и Северо-Кавказского регионов, республики Коми, Башкортостана, Татарстана, регионов Среднего и Нижнего Поволжья.

Абсолютное большинство (89–96%) аварийных разливов нефти вызывает сильные и во многом необратимые повреждения природных комплексов.

На территории РФ в настоящее время эксплуатируется более 200 тысяч км магистральных и 350 тысяч км промысловых трубопроводов. К росту числа аварий приводит физический и моральный износ технического оборудования, отсутствие надлежащего ведомственного контроля за его состоянием. Доля аварий, произошедших из-за физического износа за последние

5–6 лет увеличилась до 60–70%.

На значительных площадях в результате освоения нефтяных и газовых месторождений поврежден почвенный покров.

Более половины (53,5%) всех выявленных нарушений приходится на загрязнение и захламление земель. Наибольшее количество нарушений, связанных с загрязнением земель приходится на регионы размещения нефтегазовой и химической промышленности, черной и цветной металлургии (Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Татарстан, Cвердловская область).

Негативное влияние на состояние земель обусловлено трудностями с переработкой и хранением промышленных, бытовых и других отходов, значительная часть которых вывозится по свалкам и служит источником загрязнения окружающей среды. Особую опасность представляют места неорганизованного складирования токсичных отходов. Общая площадь, занятая местами размещения отходов по РФ составляет 240 тысяч га. Площадь под полигонами по обезвреживанию и захоронению отходов составляет около 6,5 тысяч га, под санкционированными свалками – около 35 тысяч га.

Широко распространена практика вывоза промышленных отходов на несанкционированные свалки, то есть на территории, не предназначенные для их размещения. Общее количество отходов, накопленных на этих объектах, не поддается учету.

Особую опасность для экологического состояния сельскохозяйственных земель представляет снижение общего уровня культуры земледелия и невыполнение обязательных почвозащитных и иных природоохранных мероприятий из-за финансовых трудностей, слабой государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

[1] Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |