Последние два байта MBR имеют значение 55AA(h), то есть чередующиеся значения 0 и 1. Эта сигнатура выбрана для того, чтобы проверить работоспособность всех линий передачи данных. Значение 55AA(h), присвоенное последним двум байтам, имеется во всех загрузочных секторах.

Разделы диска могут быть двух типов: первичные (primary) и расширенные (extended). Максимальное число первичных разделов равно четырем. Если первичных разделов несколько, то только один из них может быть активным. Именно загрузчику, расположенному в активном разделе, передается управление при включении компьютера с помощью внесистемного загрузчика. Для DOS-систем и иных операционных систем, использующих спецификации DOS, остальные первичные разделы в этом случае считаются невидимыми (hidden). Так ведут себя и операционные системы Windows 9x.

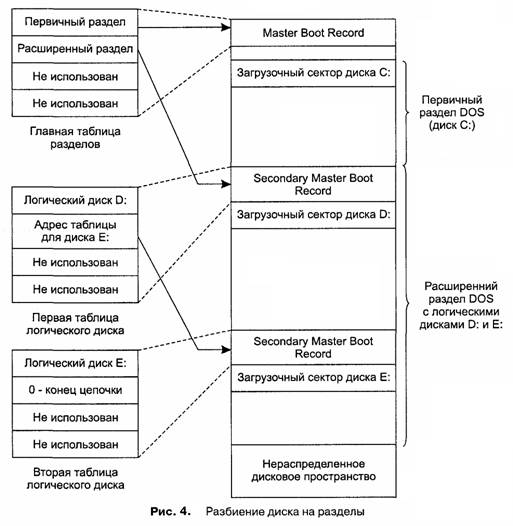

Согласно принятым спецификациям на одном жестком диске может быть только один расширенный раздел, который, в свою очередь, может быть разделен на большое количество подразделов — логических дисков (logical disks). В этом смысле термин «Первичный» можно признать не совсем удачным переводом слова «primary» — лучше было бы перевести «простейший», или «примитивный». В этом случае становится понятным и логичным термин «расширенный». Расширенный раздел содержит вторичную запись MBR (Secondary MBR, SMBR), в состав которой вместо таблицы разделов входит аналогичная ей таблица логических дисков (Logical Disks Table, LDT). Таблица LDT описывает размещение и характеристики раздела, содержащего единственный логический диск, а также может специфицировать следующую запись SMBR. Следовательно, если в расширенном разделе создано К логических дисков, то он содержит К экземпляров SMBR, связанных в список. Каждый элемент этого списка описывает соответствующий логический диск и ссылается (кроме последнего) на следующий элемент списка.

Загрузчик NSB служит для поиска с помощью таблицы разделов активного раздела, копирования в оперативную память компьютера системного загрузчика (System Bootstrap, SB) из выбранного раздела и передачи на него управления, что позволяет осуществить загрузку ОС.

Вслед за сектором MBR размещаются собственно сами разделы (рис. 4). В процессе начальной загрузки сектора MBR, содержащего таблицу разделов, работают программные модули BIOS. Начальная загрузка считается выполненной корректно только в том случае, если таблица разделов содержит допустимую информацию.

Рассмотрим еще раз процесс загрузки операционной системы. Процедура начальной загрузки (bootstrap loader) вызывается как программное прерывание (BIOS INT 19h). Эта процедура определяет первое готовое устройство из списка разрешенных и доступных (гибкий или жесткий диск, а в современных компьютерах это могут быть еще и компакт-диск, привод ZIP-drive компании Iomega, сетевой адаптер или еще какое-нибудь устройство) и пытается загрузить с него в оперативную память короткую главную программу-загрузчик. Для накопителей на жестких магнитных дисках — это уже известный нам главный, или внесистемный, загрузчик (NSB) из MBR, и ему передается управление. Главный загрузчик определяет на диске активный раздел, загружает его собственный системный загрузчик и передает управление ему. И, наконец, этот загрузчик находит и загружает необходимые файлы операционной системы и передает ей управление. Далее операционная система выполняет инициализацию подведомственных ей программных и аппаратных средств. Она добавляет новые сервисы, вызываемые, как правило, тоже через механизм программных прерываний, и расширяет (или заменяет) некоторые сервисы BIOS. Необходимо отметить, что в современных мультипрограммных операционных системах большинство сервисов BIOS, изначально расположенных в ПЗУ, как правило, заменяются собственными драйверами ОС, поскольку они должны работать в режиме прерываний, а не в режиме сканирования готовности.

Согласно рассмотренному процессу, каждый раз при запуске компьютера будет загружаться одна и та же операционная система. Это не всегда нас может устраивать. Так называемые менеджеры загрузки (boot managers) предназначены для того, чтобы пользователь мог выбрать среди нескольких установленных на компьютере операционных систем желаемую и передать управление на загрузчик выбранной ОС. Имеется большое количество таких менеджеров. Одним из наиболее мощных менеджеров загрузки является OS Selector от фирмы Acronis. Эта программа имеет следующие основные особенности:

- поддержка большого количества операционных систем, включая различные версии DOS (MS DOS, DR-DOS и др.), Windows (9x/ME, NT/2000/XP), OS/2, Linux, FreeBSD, SCO Unix, BeOS и др;

- возможность установки на любой раздел FAT16/FAT32, в том числе и на отдельный раздел, недоступный другим операционным системам;

- возможность с помощью меню загрузки, предоставляемого менеджером, осуществить загрузку с дискеты;

- автоматическая идентификация операционных систем, как на первичных разделах, так и на логических дисках расширенного раздела всех НЖМД, доступных через BIOS компьютера;

- поддержка нескольких операционных систем на одном разделе FAT16/FAT32, при этом предотвращаются конфликты по системным и конфигурационным файлам для систем, установленных на одном разделе;

- возможность дополнительной настройки конфигураций операционных систем и легкого их добавления и удаления;

- встроенная защита от загрузочных вирусов;

- легкое восстановление в случае повреждения MBR;

- поддержка больших жестких дисков во всех режимах современных подсистем BIOS;

- возможность установки паролей отдельно на меню загрузки и на выбранные конфигурации.

Формирование таблицы разделов осуществляется с помощью специальных утилит. Обычно их называют FDisk (от слов «Form Disk» — формирование диска). Хотя есть и иные программы, которые могут делать с разделами намного больше, чем простейшие утилиты FDisk от Microsoft. Надо признать, что в последнее время появилось большое количество утилит, которые предоставляют возможность более наглядно представить разбиение диска на разделы, поскольку в них используется графический интерфейс. Эти программы успешно и корректно работают с наиболее распространенными типами разделов (разделы под FAT, FAT32, NTFS). Однако созданы они в основном для работы в среде Win32API, что часто ограничивает возможность их применения. Одной из самых известных и мощных программ для работы с разделами жесткого диска является Partition Magic фирмы Power Quest.

Еще одной мощной утилитой такого рода является Администратор дисков, входящий в состав уже упоминавшегося менеджера загрузки OS Selector от Acronis. Эта утилита позволяет:

- создавать разделы любых типов и форматировать их под файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, Ext2FS (Linux), Linux ReiserFS, Linux Swap, при этом можно выбирать точное или произвольное расположение раздела и указывать его параметры;

- получать подробную информацию о разделах и о самих жестких дисках; а удалять любые разделы;

- преобразовывать разделы из FAT16 в FAT32 и обратно;

- копировать и перемещать разделы с FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2FS, LinuxReiserFS и Linux Swap;

- изменять размеры разделов с вышеперечисленными файловыми системами;

- выбирать размер кластера вручную во время любой операции создания, копирования, перемещения или изменения размера раздела;

- посекторно редактировать содержимое жестких дисков и разделов с помощью встроенного многооконного редактора дисков.

В популярных операционных системах от Microsoft тоже имеются средства для просмотра и изменения структуры разделов жесткого диска. Так, в Windows NT 4.0 для управления дисками имеется программа Администратор дисков (Disk Manager), а в Windows 2000 и Windows XP — консоль управления с оснасткой под названием Управление дисками (Disk Management). Эти средства имеют графический интерфейс и позволяют создавать новые разделы, удалять разделы, переопределять букву (имя) логического диска и создавать наборы дисков, выступающие как один логический том.

Утилиты формирования дисков, входящие в состав MS DOS и Windows 95/98, а также утилита, встроенная в программу установки Windows NT, первым элементом таблицы разделов всегда делают первичный раздел. Вторым элементом становится расширенный раздел, в котором, в свою очередь, организуется один или несколько логических дисков. При этом создаваемые логические диски помимо известного буквенного именования (диски С:, D:, Е: и т. д.) получают еще и так называемые номера разделов. Диск С: получает в этом случае порядковый номер 1, диск D: — 2, диск Е: — 3, и т. д. Именно номера разделов используются в файле boot. ini, который указывает системному загрузчику Windows NT/2000/XP, где находятся файлы выбранной операционной системы.

Следует заметить, что в операционных системах типа Linux логические диски и разделы нумеруются и обозначаются иным способом. Жесткий диск с IDE-интерфейсом, подключенный к первому контроллеру как главный (master), имеет имя hda. Если это второй диск на том же шлейфе, то его именуют hdb[5]. Соответственно, имя hdc будет соответствовать диску, подключенному ко второму порту контроллера и имеющему адрес 0, то есть главному. И так далее. Если раздел диска указан посредством таблицы из MBR, то он имеет номер элемента таблицы разделов. Если же речь идет о логических дисках, созданных в пределах расширенного раздела, то их номера уже начинаются с 5. Тем самым указывается, что раздел описан в следующей (вторичной) записи MBR, то есть в SMBR.

Так, для рассматриваемого нами примера (см. рис. 4), раздел с номером 1 в Linux тоже будет иметь номер 1. Если мы имеем единственный накопитель, подключенный к первому порту контроллера, то этот раздел обозначается как hdal. А вот логический диск, по умолчанию именуемый в Windows диском D: и имеющий номер раздела 2, в Linux будет обозначаться как hda5. Логический диск Е:, имеющий в Windows номер раздела 3, станет в Linux диском с номером раздела 6 и будет обозначаться hda6. Чтобы понять причину такой нумерации, рассмотрим рис. 4 более внимательно. Вслед за сектором с MBR размещаются собственно сами разделы. Поскольку на рисунке это в явном виде не показано, напомним, что любой раздел начинается с первого сектора. В таблице разделов имеется 4 элемента, но только два из них задействованы. Первый элемент описывает раздел с номером 1 и ему соответствует логический диск С:. Второй элемент указывает на запись SMBR, в которой первый элемент в таблице логических дисков описывает логический диск D:. И этот элемент является уже пятым элементом, если учесть четыре элемента в MBR. А далее нумерация разделов в Linux отходит от этой идеи. Диск Е: получает порядковый номер 6, а не 9, как следовало бы ожидать, если подсчитывать все имеющиеся элементы в таблицах разделов. И это логично, поскольку в каждой таблице дисков логический диск описывает только один элемент - первый. Таким образом, если бы расширенный раздел был разбит не на два, а на три логических диска, то последний подраздел (в системе Windows он именовался бы диском F:) получил бы номер 7.

Системный загрузчик Windows NT/2000/XP

Операционные системы класса Windows NT имеют возможность загружать не одну операционную систему, а несколько, то есть системный загрузчик Windows NT/2000/XP является менеджером загрузки. Для указания установленных операционных систем и выбора одной из них используется файл boot. ini. Этот файл является текстовым. Он обрабатывается программой ntldr, которая, собственно, и является системным загрузчиком и на которую передается управление из внесистемного загрузчика.

Файл boot. ini состоит из двух секций. Пример такого файла приведен в листинге 1.

Листинг 1. Файл boot, ini

[boot loader]

timeout=10

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="IT.MTC. EDU Microsoft Windows 2000 Server RUS" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(l)partition(2)\WIN2KP="Staff.MTC. EDU Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WIN2K_S="SQL server on M$ Windows 2000 Server RUS" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(2)\WIN2K. PRO="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect

C:\="Microsoft Windows 98"

C:\CMDC0NS\B00TSECT.DAT="Recovery Console Microsoft Windows 2000" /cmdcons

В первой секции этого файла, названной [boot loader], строка timeout задает время в секундах, по истечении которого будет загружаться операционная система, указанная в строке default этой секции. Как мы видим, для выбора одной из операционных систем пользователю дается 10 с. Если бы значение timeout равнялось нулю или во второй секции была бы прописана только одна операционная система, то у пользователя не было бы выбора. В этом случае будет загружаться система, указанная в строке default. Если же значение timeout равняется -1, то загрузка не будет происходить до тех пор, пока пользователь явно не выберет в меню одну из операционных систем и не нажмет клавишу Enter.

Инструкция default указывает, где (на каком накопителе и в каком разделе этого накопителя) располагается операционная система, загружаемая по умолчанию. В большинстве случаев мы можем увидеть там примерно такую строку:

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

Слово multi в этой строке означает, что при работе программы ntldr должны использоваться драйверы из BIOS компьютера (используется прерывание intl3h). Номер в скобках должен быть равен 0.

Слово disk на персональных компьютерах с подключением накопителей на магнитных дисках через IDE-интерфейс фактически не несет никакой информации, однако оно должно быть записано, а в скобках должен стоять ноль. В случае SCSI-дисков это слово задает идентификатор SCSI ID диска.

Слово rdisk определяет порядковый номер накопителя. Всего при использовании IDE-интерфейса может быть до 4 накопителей на жестких дисках; они нумеруются от 0 до 3.

Наконец, слово partition определяет номер раздела, на который установлена операционная система. После указания раздела записывается имя каталога, в котором расположены файлы этой операционной системы.

Во второй секции, обозначенной как [operating systems], построчно перечисляются пути к установленным операционным системам с текстовыми полями, заключенными в кавычки. Именно тот текст мы и видим при работе загрузчика ntldr, когда он выводит меню с операционными системами. Если на компьютере установлены помимо систем Windows NT/2000/XP еще какие-нибудь операционные системы (например, DOS, Windows 9x, Linux и т. д.), то их можно будет также загрузить. Для этого в секции необходимо указать полный путь к файлу, в котором должен содержаться соответствующий системный загрузчик (загрузочный сектор). Этот файл обязательно должен располагаться на том же диске С:, иначе программа ntldr не сможет его найти. Следует отметить, что для MS DOS и Windows 9x можно не указывать имя файла с загрузочным сектором, а указать только сам корневой каталог диска С:. Но это возможно только в том случае, если имя файла, содержащего системный загрузчик, будет стандартным — bootsect. dos.

Кэширование операций ввода-вывода при работе с накопителями на магнитных дисках

Как известно, накопители на магнитных дисках обладают крайне низким быстродействием по сравнению с процессорами и оперативной памятью. Разница составляет несколько порядков. Например, современные процессоры за один такт работы, а они работают уже с частотами в несколько гигагерц, могут выполнять по две операции, и, таким образом, время выполнения операции (с позиции внешнего наблюдателя, который не видит конвейеризации при выполнении машинных команд, позволяющей увеличить производительность в несколько раз) может составлять менее 0,5 нс (!). В то же время переход магнитной головки с дорожки на дорожку занимает несколько миллисекунд; подобная же задержка требуется и на поиск нужного сектора данных. Как известно, в современных приводах средняя длительность на чтение случайным образом выбранного сектора данных составляет около 20 мс, что существенно медленнее, чем выборка команды или операнда из оперативной памяти и уж, тем более из кэш-памяти. Правда, после этого данные читаются большим пакетом (сектор, как мы уже говорили, имеет размер 512 байт, а при операциях с диском часто читаются или записываются сразу несколько секторов). Таким образом, средняя скорость работы процессора с оперативной памятью на 2-3 порядка выше, чем средняя скорость передачи данных из внешней памяти на магнитных дисках в оперативную память.

Для того чтобы сгладить такое сильное несоответствие в производительности основных подсистем, используется буферизация и/или кэширование данных в дисковом кэше (disk cache). Простейшим вариантом ускорения дисковых операций чтения данных можно считать использование двойной буферизации. Ее суть заключается в том, что пока в один буфер заносятся данные с магнитного диска, из второго буфера ранее считанные данные могут быть прочитаны и переданы в запросившую их задачу. Аналогично и при записи данных. Буферизация используется во всех операционных системах, но помимо буферизации применяется и кэширование. Кэширование исключительно полезно в том случае, когда программа неоднократно читает с диска одни и те же данные. После того как они один раз будут помещены в кэш, обращений к диску больше не потребуется, и скорость работы программы значительно возрастет.

Упрощая, можно сказать, что под дисковым кэшем можно понимать некий пул буферов, которыми мы управляем с помощью соответствующего системного процесса. Если считывается какое-то множество секторов, содержащих записи того или иного файла, то эти данные, пройдя через кэш, там остаются (до тех пор, пока другие секторы не заменят эти буферы). Если впоследствии потребуется повторное чтение, то данные могут быть извлечены непосредственно из оперативной памяти без фактического обращения к диску. Ускорить можно и операции записи: данные помещаются в кэш, и для запросившей эту операцию задачи получается, что фактически они уже записаны. Задача может продолжить свое выполнение, а системные внешние процессы через некоторое время запишут данные на диск. Это называется отложенной записью (lazy write[6]). Если режим отложенной записи отключен, только одна задача может записывать на диск свои данные. Остальные приложения должны ждать своей очереди. Это ожидание подвергает информацию риску не меньшему (если не большему), чем сама отложенная запись, которая к тому же и более эффективна по скорости работы с диском.

Интервал времени, после которого данные будут фактически записываться, с одной стороны, желательно выбрать большим, поскольку это позволило бы не читать (если потребуется) эти данные заново, так как они уже и так фактически находятся в кэше. И после их модификации эти данные опять же помещаются в быстродействующий кэш. С другой стороны, для большей надежности, желательно поскорее отправить данные во внешнюю память, поскольку она энергонезависима, и в случае какой-нибудь аварии (например, нарушения питания) данные в оперативной памяти пропадут, в то время как на магнитном диске они с большой вероятностью останутся в безопасности.

Поскольку количество буферов, составляющих кэш, ограничено, может возникнуть ситуация, когда считываемые или записываемые данные потребуют замены данных в этих буферах. При этом возможны различные дисциплины выделения буферов под вновь затребованную операцию кэширования. Кэширование дисковых операций может быть существенно улучшено за счет упреждающего чтения (read ahead), которое основано на чтении с диска гораздо большего количества информации, чем на самом деле запрошено приложением или операционной системой. Когда некоторой программе требуется считать с диска только один сектор, программа кэширования читает несколько дополнительных блоков данных. При этом, как известно, операции последовательного чтения нескольких секторов фактически несущественно замедляют операцию чтения затребованного сектора с данными. Поэтому, если программа вновь обратится к диску, вероятность того, что нужные ей данные уже находятся в кэше, будет достаточно высока. Поскольку передача данных из одной области памяти в другую происходит во много раз быстрее, чем чтение их с диска, кэширование существенно сокращает время выполнения операций с файлами.

Итак, путь информации от диска к прикладной программе пролегает как через буфер, так и через дисковый кэш. Когда приложение запрашивает с диска данные, программа кэширования перехватывает этот запрос и читает вместе с необходимыми секторами еще и несколько дополнительных. Затем она помещает в буфер требующуюся задаче информацию и ставит об этом в известность операционную систему. Операционная система сообщает задаче, что ее запрос выполнен, и данные с диска находятся в буфере. При следующем обращении приложения к диску программа кэширования прежде всего проверяет, не находятся ли уже в памяти затребованные данные. Если это так, то она копирует их в буфер, если же их в кэше нет, то запрос на чтение диска передается операционной системе. Когда задача изменяет данные в буфере, они копируются в кэш.

Важно заметить, что простое увеличение объема памяти, отводимого под кэширование файлов, может и не привести к росту быстродействия системы. Другими словами, наблюдается далеко не прямо пропорциональная зависимость ускорения операций с файлами от размера кэша. Кривая этой зависимости достаточно скоро перестает расти, а затем и вовсе эффективность кэширования начинает снижаться. Объяснение этому заключается в том, что поиск нужного фрагмента данных в буферах кэша осуществляется путем их полного перебора. Поэтому с ростом числа буферов кэша затраты на их перебор становятся значительными. И поскольку невозможно обеспечить 100-процентного кэш-попадания искомых данных, то естественно наступает момент, когда среднее время доступа к данным перестает снижаться с увеличением кэша. Очевидно, что оптимальный размер дискового кэша зависит от очень многих факторов, в том числе и от частоты повторных обращений к недавно прочитанным данным, и от среднего объема обрабатываемых файлов, и от разницы в быстродействии центральной части компьютера и дисковой подсистемы.

В ряде операционных систем имеется возможность указать в явном виде параметры кэширования, в то время как в других за эти параметры отвечает сама операционная система.

Так, в системах семейства Windows 9x мы можем указать и объем памяти, отводимый для кэширования, и объем порции (chunk[7]) данных, из которых набирается кэш, и предельное количество имен файлов, и параметры кэширования каталогов. В файле SYSTEM. INI, расположенном в основном каталоге такой операционной системы (обычно это каталог Windows), в секции [vcache] есть возможность прописать, например, следующие значения:

[vcache]

MinFileCache=4096

MaxFileCache=32768

ChunkSize=512

Здесь указано, что минимально под кэширование данных зарезервировано 4 Мбайт оперативной памяти, максимальный объем кэша может достигать 32 Мбайт, а размер данных, которыми манипулирует менеджер кэша, равен одному сектору. Следует заметить, что поскольку в современных компьютерах нередко устанавливается большой объем оперативной памяти, порой существенно превосходящий 256 Мбайт, то для обеспечения корректной работы подсистемы кэширования обязательно нужно указывать в явном виде значение MaxFileCache. Оно ни в коем случае не должно превышать величину 262 144 Кбайт. Это ограничение следует из-за особенностей программной реализации подсистемы кэширования[8] — при превышении этого значения происходят нарушения в работе подсистемы памяти и вычислительные процессы могут быть разрушены.

Во всех операционных системах от Microsoft принята стратегия активного кэширования файлов, при которой для кэширования отводится вся свободная память. Поэтому без явного ограничения объема памяти, отводимой под кэширование файлов, мы можем столкнуться с ситуацией, когда рост дискового кэша приводит к значительному росту числа страниц памяти, «сброшенных» в файл подкачки. Последнее может привести к заметному замедлению работы системы, несмотря на то, что кэширование имеет целью именно ускорение в работе дисковой подсистемы.

В операционных системах Windows NT 4.0, Windows 2000 и Windows XP также имеется возможность управлять некоторыми параметрами кэширования. Правда, сделать это можно только путем редактирования реестра.

Например, если в разделе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\Memory Management] реестра найти параметр IOPageLockLimit и присвоить ему значение , то это будет означать, что 16 384 Кбайт будут отведены в физической памяти для хранения буферов дискового кэша. Эта память не может быть выгружена в файл подкачки. Дело в том, что, к большому сожалению, разработчики из Microsoft приняли решение, согласно которому кэшируемые файлы отображаются на виртуальное адресное пространство, а не на физическую память компьютера, как это сделано в других операционных системах. Это означает, что некоторые страничные кадры этого виртуального адресного пространства могут быть отображены не на реальную оперативную память компьютера, а размещены во внешней памяти (попасть в страничный файл подкачки). Очевидно, что это может сильно замедлять работу рассматриваемой подсистемы. Поэтому блокирование некоторого числа страниц файлового кэша от перемещения их во внешнюю память должно приводить к повышению эффективности кэширования. В качестве рекомендации можно заметить, что упомянутое значение в 16 Мбайт можно выделять для компьютеров с объемом памяти более 128 Мбайт.

В других операционных системах можно указывать больше параметров, определяющих работу подсистемы кэширования (например, файловая система HPFS).

Помимо описанных действий, связанных с кэшированием файлов, операционная система может оптимизировать перемещение головок чтения/записи данных, связанное с выполнением запросов от параллельно выполняющихся задач. Время, необходимое на получение данных с магнитного диска, складывается из времени перемещения магнитной головки на требуемый цилиндр и времени поиска заданного сектора; а временем считывания найденного сектора и временем передачи этих данных в оперативную память мы можем пренебречь. Таким образом, основные затраты времени уходят на поиск данных. В мультипрограммных операционных системах при выполнении многих задач запросы на чтение и запись данных могут идти таким потоком, что при их обслуживании образуется очередь. Если выполнять эти запросы в порядке поступления их в очередь, то вследствие случайного характера обращений к тому или иному сектору магнитного диска потери времени на поиск данных могут значительно возрасти. Напрашивается очевидное решение: поскольку переупорядочивание запросов с целью минимизации затрат времени на поиск данных можно выполнить очень быстро (практически этим временем можно пренебречь, учитывая разницу в быстродействии центральной части компьютера и устройств ввода-вывода), то необходимо найти метод, позволяющий выполнить такое переупорядочивание оптимальным образом. Изучение этой проблемы позволило найти наиболее эффективные дисциплины планирования.

Перечислим известные дисциплины, в соответствии с которыми можно перестраивать очередь запросов на операции чтения/записи данных.

o SSTF (Shortest Seek Time First — запрос с наименьшим временем позиционирования выполняется первым). В соответствии с этой дисциплиной при позиционировании магнитных головок следующим выбирается запрос, для которого необходимо минимальное перемещение с цилиндра на цилиндр, даже если этот запрос не был первым в очереди на ввод-вывод. Однако для этой дисциплины характерна сильная дискриминация некоторых запросов, а ведь они могут идти от высокоприоритетных задач. Обращения к диску проявляют тенденцию концентрироваться, в результате чего запросы на обращение к самым внешним и самым внутренним дорожкам могут обслуживаться существенно дольше, и нет никакой гарантии обслуживания. Достоинством такой дисциплины является максимально возможная пропускная способность дисковой подсистемы.

o Scan (сканирование). При сканировании головки поочередно перемещаются то в одном, то в другом «привилегированном» направлении, обслуживая «по пути» подходящие запросы. Если при перемещении головок чтения/записи более нет попутных запросов, то движение начинается в обратном направлении.

o Next-Step Scan (отложенное сканирование). Отличается от предыдущей дисциплины тем, что на каждом проходе обслуживаются только те запросы, которые уже существовали на момент начала прохода. Новые запросы, появляющиеся в процессе перемещения головок чтения/записи, формируют новую очередь запросов, причем таким образом, чтобы их можно было оптимально обслужить на обратном ходу.

o C-Scan (циклическое сканирование). По этой дисциплине головки перемещаются циклически с самой наружной дорожки к внутренним, по пути обслуживая имеющиеся запросы, после чего вновь переносятся к наружным цилиндрам. Эту дисциплину иногда реализуют таким образом, чтобы запросы, поступающие во время текущего прямого хода головок, обслуживались не попутно, а при следующем проходе, что позволяет исключить дискриминацию запросов к самым крайним цилиндрам. Эта дисциплина характеризуется очень малой дисперсией времени ожидания обслуживания. Ее часто называют «элеваторной».

[1] Исключение - это определенный вид внутреннего прерывания. Этим термином, во-первых, обозначают некоторое множество синхронных преываний, а во-вторых, подчеркивают, что ситуация, вызвавшая запрос на прерывание, является исключительной, т. е. отличается от обычной.

[2] Инициативным называют такое устройство ввода-вывода, по сигналу прерывания от которого запускается соответствующая ему программа (обычно это не стандартное устройство ввода-вывода, а набор датчиков). Такая программа, с одной стороны, не является драйвером, поэтому ей не нужно управлять операциями обмена данными, но, с другой стороны, запуск такой программы осуществляется именно по событиям, связанным с генерацией устройством ввода-вывода соответствующего сигнала. Разница между драйверами, работающими по прерываниям, и инициативными программами заключается в их статусе. Драйвер является компонентом операционной системы и часто выполняется не как вычислительный процесс, а как системный объект, а инициативная программа является обычным вычислительным процессом, только его запуск осуществляется по инициативе внешнего устройства.

[3] Практика показывает, что Linux и другие UNIX-подобные системы лучше всего устанавливать, разбив НЖМД на 6 разделов. Раздел подкачки (swap partition) служит для размещения файла подкачки. К основному (корневому) разделу, обозначаемому символом /, монтируются разделы /usr, /home, /var, /boot. Такое разбиение диска на разделы считается наиболее технологичным.

[4] Способ указания блока данных, согласно которому все секторы диска считаются пронумерованными по следующему правилу: LBA=(cxH+h)xS+s-1. Здесь H – это максимальное число рабочих поверхностей в цилиндре; S – количество секторов на одной дорожке; c, h и s – «координаты» искомого сектора.

[5] Главным является тот накопитель, который имеет адресацию 0 на IDE-интерфейсе, тогда как диск с адресом 1 обозначается как вспомогательный (slave). Адресация выставляется на одной из линий IDE –шлейфа (26 линия).

[6] Дословно – ленивая запись.

[7] Дословно – «кусочек».

[8] Драйвер VCACHE разрабатывался в то время, когда объем памяти в 256 Мбайт казался недостижимым.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |