В 359 г. вспыхнула очередная война между Персией и Римом. В том же году персидские войска вторглись в южные провинции Армении, завладели городом Тигранакертом и крепостью Зиата и разрушили их. Именно в это время, по-видимому, и был разрушен город Аршакаван, основанный всего несколько лет назад. Существование этого города необычайно раздражало нахараров, ибо на призыв царя поселиться в новом городе отозвался, главным образом, трудовой люд, стонавший под игом нахараров и находивший убежище от них в Аршакаване. Кроме того, город стал одной из опор царской власти. Воспользовавшись персидским нашествием, в котором принимал деятельное участие мятежный нахарар Меружан Арцруни, и трудным положением царя, наиболее озлобленные из нахараров, при содействии персидского войска, напали на Аршакаван и сравняли его с землей. Таков был конец Аршакавана, этого запоздалого порождения эллинистического градостроительства в Армении.

Аршак II ушел в Грузию и вернулся оттуда с отрядом грузинских вспомогательных войск. Вокруг него собрались его сторонники. В сражении между нахарарскими и царскими войсками ни одна из сторон не добилась решающего перевеса, и при посредничестве Нерсеса, который вновь получил сан католикоса, был заключен мир.

В 360 г. император Констанций пригласил Аршака в Кесарию для укрепления римско-армянского союза. Вскоре власть в Риме перешла к императору Юлиану, прозванному «Отступником» за попытку восстановить язычество. В 363г. Юлиан во главе большого войска напал на Персию. Одна из его армий двигалась по южным областям Армении и отсюда, усиленная армянскими войсками, вторглась в Мидию и овладела землями Хиликоме. Основные же силы Юлиана двигались вдоль Евфрата и достигли персидской столицы Ктесифона. Однако Юлиан пал в сражении, а новый император Иовиан, не имея намерения продолжать кампанию, поспешил в Рим, чтобы упрочить свое положение. Вследствие этого срочно был заключен мирный договор, который даже римский историк IV в. Аммиан Марцеллин охарактеризовал как «постыдный» для римлян, считая наиболее постыдным пунктом его тот, по которому Рим обязался не помогать более Армении. По договору, Иран получил некоторые южные области Армении.

В следующем 364 г. персидский царь Шапур II (309— 379), уже не опасаясь римского вмешательства, напал на Армению. Четыре года Армения, в какой-то мере объединившаяся перед угрозой потери независимости, вела неравную борьбу с могучим Ираном. В конце концов, видя, что неблагоприятный исход войны приближается, многие армянские нахарары открыто перешли на сторону персов, некоторые же заняли нейтральную позицию, в сложившихся условиях в сущности не отличавшуюся от предательства первых.

Желая обезглавить армянский лагерь, Шапур II пригласил к себе Аршака II, якобы для переговоров. Это коварное предложение нашло отклик среди армйнских нахараров: Аршака вынудили принять приглашение. Однако, когда он вместе со спарапетом Васаком Мамиконяном явился в Ктесифон, Шапур II не посадил его за стол переговоров, а заключил в оковы и отправил в одну из отдельных крепостей, где Аршак II и умер.

В 368 г. Шапур II вновь направил войска в Армению во главе с армянскими князями-отступниками Глаком и Артаваном. Армянская царица Парандзем и царевич Пап заперлись, в крепости Артагерс. Длительная осада не дала результатов: более того, армянскому гарнизону удалось разбить осаждавшие войска. Царевич Пап был отправлен к римлянам. Однако персидские войска снова вторглись в Армению и захватили крепость Артагерс, взяв в плен армянскую царицу. Персидское войско захватило и разрушило также наиболее крупные города Армении — Арташат, Вагаршапат, Ервандашат, Зарехаван, Заришат, Нахчаван и Ван. Большая часть жителей этих городов была переселена в Иран.

В 370 г. римский император Валент послал в Армению войско во главе с полководцем Аринфеем, и Пап был возведен на армянский трон. В 371 г. Валент, узнав, что персидская сторона готовит новый поход на Армению, послал дополнительные войска. При селении Багаван римско-армянские объединенные силы под командованием спарапета Мушега Мамиконяна нанесли персидским войскам сокрушительный удар. Поражение персидских войск укрепило власть Папа в Армении и позволило ему несколько лет заниматься внутренними делами страны.

Первым предприятием молодого царя было воссоединение отторгнутых в течение войны окраинных областей государства. Новому спарапету удалось сравнительно быстро, несмотря на малочисленность бывших в его распоряжении войск, почти полностью восстановить территорию государства Великой Армении.

Обуздав центробежные силы нахараров, Пап принялся за церковь. Предшествующие цари, хотя и сталкивались с духовенством, но не посягали на экономическую базу церкви — ее доходы и земельные владения. Царь Пап первым вступил на этот путь. Была отменена десятина — налог, взимавшийся специально в пользу церкви; сокращено до двух количество участков — «подымных земель», отведенных духовенству в каждой деревне и каждом агараке страны. Братья и сыновья священников лишались привилегии освобождения от государственных повинностей — воинской и трудовой.

Естественно, что эти и подобные шаги затрагивали жизненные интересы церкви, вызывали вражду и ненависть церковников к Папу. Такое отношение передалось и армянским историкам V века, не жалевшим красок для описания всех «пороков», «дьявольских мерзостей» и «безумств» царя. Ему приписывали также (вероятно, несправедливо) — умерщвление католикоса Нерсеса. Совершенно иначе описан царь Пав римским историком Аммиаком Марцеллином, согласно которому это был предприимчивый, отважный и мудрый правитель. Деятельность Папа характеризует его как наиболее яркую и самобытную личность на троне армянских царей на протяжении IV века. Его действия были направлены на сохранение целостности государства в тяжелых условиях, освобождение его от внешних диктатов.

Возведенный на трон силой римского оружия, Пап отлично сознавал, что римляне—союзники лишь до поры, пока Армения и ее царь будут беспрекословно выполнять их волю. Поэтому, обеспечив для себя некоторую внутреннюю опору, царь предпринял попытки наладить связи с Ираном, чтобы уравновешением сил достигнуть желанной независимости. Но римляне зорко следили за каждым его шагом. Армянского царя пригласили к императору якобы для совещания. В киликийском городе Тарсе он со своей свитой подвергся аресту. Поняв и оценив положение, Пап с тремястами спутниками сумел вырваться из города и устремился к границе Армении. Умело маневрируя и уходя от посланного за ним в погоню римского войска, он вернулся в Армению. Однако участь его была решена. Полководец Траян, начальник римского легиона в Армении, получил от императора приказ убить Папа. В течение некоторого времени Траян лестью и обманом усыплял бдительность Папа, а затем завлек его к себе на пир. Царя убили в момент, когда он подносил кубок к губам.

2. Города в период установления

феодальных отношений

Развитие нового, феодального строя на его начальных этапах явилось угрозой также для городов. В первой половине IV века городская жизнь в Армении была все еще весьма кипучей. Процветали и сохраняли свое значение и привилегии такие возникшие в древности города, как Арташат, Ервандашат, Вагаршапат, Зарехаван, Заришат, Тигранакерт, Ван, Нахчаван. При Хосрове III продолжалось строительство новых городов. В частности, к северо-западу от старой столицы Арташата в удобной местности, посреди которой возвышался пригодный для крепости холм, была основана новая резиденция Аршакидов — город Двин, который вскоре затмил Арташат, захватив у него роль торгового узла на международных транзитных путях.

Однако ослабление торговых связей при феодализме, ведшее к экономической изоляции, разложение центрального государства — постоянного покровителя городов — угрожали не только их благоденствию, но и самому существованию. В трудах армянских историков V века, уделяющих ничтожное внимание городам (что очень характерно: городская жизнь в это время почти уже замерла), тем не менее, сохранились сведения о противоборстве городов и феодалов в IV веке. Города издревле служили надежной опорой царской власти, будучи заинтересованы в сильном централизованном государстве, предоставлявшем им известные привилегии. В связи с эти нахарарство и города в IV в. выступали как соперники. Естественно, что сближение царя с нахарарами оборачивалось против городов, грозило им сокращением или даже ликвидацией их привилегий. Именно так следует оценить, например, тот факт, что Трдат III принес в дар нахарарскому роду Камсаракан древний и крупный город Ервандашат. В предшествующие эпохи такое было немыслимо, но теперь, в период феодализации общества и приспособления государства к новым условиям, когда задабривание поднявших голову нахараров еще считалось лучшим средством сохранения государства, это оказалось возможным.

Тяжелый удар городам Армении нанесли армяно-персидские войны 50—60-х гг. IV века, в ходе которых, опять-таки не без участия представителей армянского нахарарства, крупные города Армении были разрушены, а большая часть их жителей переселена в Иран. В прошлом подобное бедствие привело бы ко временному упадку городской жизни в стране, теперь же, в условиях раннего феодализма, оно сыграло роковую роль: древнеармянские города навсегда перестали существовать, на их местах образовались деревни. Единственное исключение составил город Двин, процветание которого в дальнейшем было связано лишь с его ролью крупного узла на транзитных торговых путях и центра персидской, а затем арабской администрации в Армении. Городская жизнь в Армении возродилась только через пять столетий.

3. Раздел Армении между Римом и Ираном.

Падение древнеармянского государства

Еще в 375—376 гг., в ирано-римских дипломатических сферах начали зондироваться возможности решения вопроса об Армении путем ее раздела между двумя державами. В 387 г. Армения была разделена на две неравные части: западные области (приблизительно четверть страны) перешли к Риму, а более трех четвертей территории Армении — к Ирану. Аршак III предпочел перейти в римскую часть и процарствовал здесь еще два года. После его смерти в западной части Армении царь не назначался, и она была включена в провинциальную систему Римской империи. В персидской части Армении после раздела был поставлен новый царь — Хосров IV Аршакид. Он также царствовал недолго. Недовольные им нахарары, как сообщает об этом армянский историк V в. Лазар Парпеци, обвинили его в склонности к римлянам, и персидский царь заменил Хосрова IV его братом Врамшапухом (389—415 гг.).

Так, в 428 г. прекратила существование династия Аршакидов, а вместе с ней древнеармянское государство как самостоятельная политическая единица. Армения была обращена в одну из провинций (марзпанств) Ирана. Править в ней был назначен персидский вельможа - марзапн. После этого в течение почти пяти столетий Армения была лишена самостоятельной государственности.

Падение в большой мере было обусловлено внешнеполитической обстановкой — борьбой двух держав, разрывавших ее на части. Что касается внутреннего кризиса государства — результата феодализации страны, то, возможно, он был бы преодолен при более благоприятной внешнеполитической ситуации, и государство, применяясь к новому феодальному строю, продолжало бы существовать, как это произошло, например, в соседней Грузии.

Лишившись самостоятельной государственности, Армения утратила и одно из средств защиты от внешнего врага. Однако именно в этот роковой период армянский народ приобрел новое, совершенно иное средство для обеспечения своего существования и сохранения своей культуры в веках. В начале V века была создана армянская письменность.

4. Месроп Маштоц

и создание армянской письменности

Еще за семь-восемь столетий до изобретения армянского алфавита в Армении начали пользоваться в качестве письменных арамейским и греческим языками, а в III—IV вв. к ним прибавились сирийский и персидский. На этих языках велись дела в царской канцелярии. Кроме того, по преданию, существовали так называемые «Данииловы письмена», которые, будучи, заимствованы из чужого алфавита (видимо, одного из семитских языков), не удовлетворяли требованиям армянского языка и потому были лишь средством записей в узком кругу армянских жрецов.

Между тем армянский язык все более обогащался, расцветало устное народное творчество, развивалась научно-философская мысль, иноязычная армянская историография и т. п. Все это настоятельно требовало создания письмен для армянского языка, которые дали бы возможность зафиксировать достигнутое и создали бы предпосылки для дальнейшего развития и расцвета культуры. Разумеется, необходимость создания армянских письмен, обосновывалась современниками несколько иначе. В качестве непосредственной причины выступало соображение о необходимости донесения до народа христианской «духовной» пищи», перевода на армянский язык Библии и книг церковного богослужения.

Создателем армянских письмен был Месроп Маштоц. Родился Маштоц около 360 г. В царствование Хосрова IV он, владея уже греческим языком, поступил на службу при царском дворе. Здесь он освоил также принятые при дворе языки — сирийский и персидский, пополнил свое образование чтением. Маштоц хорошо изучил состояние страны и государственного аппарата, он прошел также военную службу. В дальнейшем он принял духовный сан и ушел вместе с учениками проповедовать христианское вероучение в области Гохтан, где все еще сильны были элементы язычества. Таким образом, в широком и тесном общении с различными социальными слоями армянского общества Маштоц получил глубокое представление о его насущных нуждах. В результате всего этого у Маштоца созрела идея о необходимости создания армянских письмен как о проблеме первостепенной важности. Вернувшись ко двору, он обретает здесь ревностного сторонника своей идеи . Поборником ее становится и царь Врамшапух, предоставивший в распоряжение Маштоца большие возможности. Вспомнив о существовании армянских письмен у некоего сирийского епископа Даниила, царь отправляет за ними гонца. Получив эти письмена, Маштоц и Саак пытаются научить писать ими по-армянски группу учеников, однако двухлетние занятия не приводят к успеху - выявляется недостаточность «данииловых письмен» для выражения звукового состава армянского языка. Требовался более совершенный алфавит.

Вместе с группой учеников Маштоц отправляется в Сирию, чтобы в ее древних культурных центрах поработать над созданием письмен. Здесь он встречает доброжелательный прием и поддержку.

Сложному делу выработки удобных письменных знаков должна была предшествовать еще более трудная работа: впервые в истории армянского языка надо было подвергнуть анализу живой речевой поток и выделить из него присущие ему отдельные фонемы. Эта задача была выполнена Маштоцем блестяще - созданные им письмена полностью соответствовали фонетической системе армянского языка того времени; достаточно сказать, что в течение шестнадцати столетий, отделяющих его время от наших дней, в армянский алфавит были внесены лишь такие изменения, которые явились результатом дальнейшего развития языка.

Далее Маштоц принялся за выработку буквенных знаков и, наметив их очертания, выбрал себе в качестве консультанта грека-каллиграфа из Самосаты Рофаноса, дабы придать буквам окончательный вид. Так в 406 г. были созданы буквы, которыми до сих пор пишут армяне.

Первое испытание новосозданного алфавита Маштоц предпринял вместе со своими учениками, переведя и записав отрывок из Библии.

В столице Вагаршапате Маштоца встретили с ликованием. Началась благодарная, но трудоемкая работа по распространению армянского алфавита по всей стране. Месроп Маштоц, таким образом, не только выдвинул высокую и благородную идею, исходившую из насущных нужд народа, но и посвятил ее осуществлению всю свою жизнь, которая прервалась в 440 г. Незадолго до этого скончался и его сподвижник Саак Партев.

В середине V века возникла и в течение нескольких десятилетий достигла необычайного расцвета армянская литература с ее двумя ветвями: оригинальной и переводной. Первая - породила ряд великолепных историографических трудов (произведения авторов V века). Вторая — переводная — наряду с богословскими произведениями сделала достоянием армянского народа многочисленные первоклассные творения мировой, в первую очередь, древнегреческой культуры в области науки, философии и художественной литературы.

Армянская литература оплодотворила все отрасли культуры, которые в это время вступили в период своего расцвета. А культура в целом стала одним из тех могучих средств, при помощи которых армянский народ смог в течение веков сохранить свою самостоятельность и самобытность.

· Освободительное движение в V-IX веках

*1. Всенародное восстание 450—451 годов

против Сасанидской Персии

*2. Освободительная война 481—484 годов

*3. Положение Западной Армении

*4. Господство Арабского халифата в Армении

*5. Освободительное движение VIII—IX веков

1. Всенародное восстание 450—451 годов

против Сасанидской Персии

После падения армянского царства Аршакидов в 428 г, большая часть Армении, как уже было отмечено, попала под верховную власть Сасанидской Персии (Ирана). Армянские нахарары (князья) стали ее вассалами; они обязаны были платить установленный налог и во время войны предоставлять свои войска «царю царей».

В начальный период Сасаниды сохранили за армянскими нахарарами важнейшие административные должности страны: азарапета, ведавшего экономической жизнью; марзпана — верховного правителя страны; должность верховного судьи принадлежала армянскому католикосу; сбором налогов также ведала армянская администрация. Опасаясь возможного нападения Византии (Разделение Римской Империи на Восточную (Византия) и западную произошло в 395 г.), а также набегов кушанов и гуннов, Персия пока терпела полунезависимое положение Восточной Армении. В стратегически важных пунктах имелись как иранские, так армянские гарнизоны, причем, общее командование над ними принадлежало армянскому главнокомандующему (спарапету).

Однако в конце 40-х годов, когда персидскому царю Ездигерду II (438—457 гг.) удалось нормализовать свои отношения с Византией и нанести поражение кушанам, началось проведение более жестокой политики в отношении подчиненных стран. Ездигерд II начал предпринимать практические шаги, направленные на ликвидацию внутренней самостоятельности Восточной Армении, принудительное распространение зороастризма (религия, зародившаяся на территории современного Ирана) и ассимиляцию армянского народа. Так, лишив род Аматуни должности азарапета, он передал ее персидскому вельможе, а функции «великого судьи» возложил на могпета — верховного жреца персов.

В 447 г. в Армению был направлен представитель царского двора с поручением провести всеобщую перепись и внести раскол среди нахараров. После переписи налогообложению подверглись «не только благоустроенные, но и разрушенные места». Тяжелым налогом были обложены все слои общества. По свидетельству историков Деншапуху удалось таки посеять вражду между некоторыми нахарарами.

Сасаниды, стремясь ассимилировать армян, потребовали, чтобы они отреклись от христианства и приняли зороастризм. Однако, созванный в Арташате собор высшего духовенства и светской знати отверг это требование. Такой же ответ дали сасанидскому царю грузинские и албанские феодалы. После этого в столицу Персии Ктесифон были призваны знатные представители Армении, Грузии и Агванка. В числе нахараров, отправившихся из Армении, были также марзпан Васак Сюни и спарапет Вардан Мамиконян. Чтобы вырваться из западни, вернуться на родину и организовать там необходимое сопротивление, они притворно отреклись от христианства. Поверив в вероотступничество нахараров, Ездигерд II, по сообщениям историков, отправляет их с богатыми дарами в Армению в сопровождении 700 магов-жрецов. Тем временем в стране началось стихийное народное движение. Против чужеземных захватчиков выступили и дворянство, и крестьянство.

Первая вспышка восстания произошла в конце сентября 449 года. Шинаканы (крестьяни) изгоняли из селений магов, которые собирались превратить церкви в зороастрийские капища. Постепенно движение охватило всю Армению; назревала народно-освободительная война. Непосредственное руководство восстанием взяли на себя спарапет, Вардан Мамиконян и марзпан Васак Сюни.

С весны 450 года быстро пополняются армянские полки. Для обеспечения тыла был уничтожен ряд персидских гарнизонов, находившихся в Армении; в наиболее важных пунктах страны размещаются армянские отряды. Был заключен союз с Грузией и Албанией. Организаторы восстания обратились за помощью к гуннам и Византии, однако византийский император не только не оказал поддержки, но и сообщил о готовящемся восстании персидскому двору. Не оправдались надежды и на помощь от гуннов. Таким образом, восставшие должны были опираться в основном на свои силы, состоявшие из регулярных войск и ополчения.

Руководитель восстания Вардан Мамиконян без промедления приступает к энергичным действиям. Он делит войско на три части. Первую из них отправляет для защиты южной границы от неожиданного нападения; вторая, под командованием марзпана Васака Сюни, остается в тылу; а третья, под командованием самого спарапета Вардана отправляется на помощь албанам. Но в связи с тем, что Византия и Западная Армения отказали восставшим в помощи несколько нахараров во главе с Васаком Сюни переходят на сторону сасанидских захватчиков.

Осенью 450 г. все восставшие нахарары съезжаются на общий собор. Вардан Мамиконян избирается правителем страны. Чтобы усыпить бдительность восставших и ослабить их боевой дух, Ездигерд II шлет новое послание, в котором обещает больше не принуждать армян к вероотступничеству и облегчить налоги. Однако эти уловки не могли ввести народ в заблуждение.

В апреле 451 г. Сасаниды посылают для подавления восстания большое войско. Вступив в Армению через южные области, войско направилось в глубь страны, разоряя все на своем пути. Для отражения врага в Арташат по приказу Вардана Мамиконяна стягиваются нахарарские войска. На смотре войск Вардан Мамиконян, как сообщает историк Егише, обратился к воинам с речью. «Если победа будет за нами, — сказал он, — мы уничтожим вражескую мощь, чтобы восторжествовала справедливость. Если же настало время завершить нашу жизнь в этом бою смертью праведных, примем ее с открытым сердцам. Пусть к отваге и мужеству не примешивается трусость...»

Во главе освободительной армии, насчитывавшей 66 тысяч воинов, встал Вардан Мамиконян. В полдень 26 мая 451 года у реки Тхмут, на Аварайрской равнине,

начинается кровопролитное сражение.

Героической смертью в сражении погибают спарапет Вардан Мамиконян и многие его соратники. Оставшись без любимого предводителя, теснимые превосходящими силами, армяне вынуждены были отступить и с наступлением темноты удалиться с поля боя.

По свидетельству историка, в сражении персы потеряли убитыми 3544, а армяне 1036 человек. Ни те, ни другие не одержали решающей победы. В Аварайрской битве не было ни проигравших, ни победителей. Персы не смогли достичь своей главной цели — покорить народ. А армянские войны, отойдя в неприступные горные районы страны, начинают партизанскую войну. Многочисленными нападениями и неожиданными ударами армянские отряды обескровливают армию врага.

Аварайрская битва, партизанская война, а также вторжение гуннов в Персию вынудили Сасанидов временно перейти к политике уступок. Армия отзывается из Армении. Ослабляются религиозные гонения, находившуюся в Персии на службе «царя царей» армянскую конницу возвращают на родину, в известной мере облегчают налоги, взимаемые с населения. Однако, для предотвращения нового восстания многие нахарары и представители духовенства были сосланы в отдаленные области Персии, в ряде городов Армении размещены персидские гарнизоны и т. д.

2. Освободительная война 481—484 годов

Уступки, сделанные сасанидским правительством армянам после Аварайрской битвы, носили временный характер. В 460-х годах вновь применяется политика угнетения, преследований и насильственной ассимиляции. Новый персидский царь Пероз дает привилегии лишь тем нахарарам, которые принимают зороастризм и ориентируются на Персию. Возникает массовое недовольство, назревает новое восстание. Вскоре для этого создаются благоприятные условия. Персы терпят поражение в войне с эфталитами (восточными гуннами), в соседней Грузии вспыхивает восстание. Армянские нахарары без промедления созывают в Шираке тайный собор и решают выступить против чужеземных захватчиков. Несколько нахараров переходят на сторону врага, однако это не останавливает патриотов. Руководителем восстания становится Ваан Мамикокян — племянник Вардана Мамиконяна. Поднимается весь народ. Персидскому сатрапу не помогли ни оборонительные стены Ани, ни цитадель Арташата. Спасаясь от народного гнева, он бежит в Персию. Восставшие образуют в Двине правительство. Саак Багратуни избирается правителем страны, а Ваан Мамиконян — спарапетом.

Сасаниды принимают решительные меры. В 481 г. в Армению вторгается персидская армия. Избегая встречи с врагом в открытом бою, армяне искусно завлекают персидское войско к склонам горы Арарат (Масис) и около села Акори наносят ему тяжелое поражение. Остатки вражеской армии обращаются в бегство. Ряды восставших растут, помимо ополченцев, к ним присоединяются несколько ранее колебавшихся нахараров. В мае 482 года происходит еще одно сражение, которое снова завершается победой восставших. Потерпевшая тяжелое поражение персидская армия обращается в бегство. Армянское войске преследует бегущего в панике врага и наносит ему большой урон. По свидетельству Лазара Парпеци, в армии противника убитых было больше, чем оставшихся в живых.

Летом 482 года Ваан Мамиконян и Саак Багратунн во главе части армянских войск отправились на помощь союзникам - грузинам. Совместное армяно-грузинское войско потерпело поражение и вынуждено было отступить. Среди погибших в бою был и Саак Багратуни. Ваан Мамиконян со своими отрядами вернулся в Армению, в город Двин. До весны следующего года власть в стране находилась в руках восставших.

В 483 году еще одна персидская армия вступает в Армению и осаждает Двин, однако находившийся там Ваан Мамиконян неожиданной вылазкой вносит смятение в ряды врага и, прорвав кольцо его войск, уходит со своим немногочисленным отрядом в горные районы страны. Затем до конца лета 484 года он ведет партизанскую войну против врага. Вскоре персы терпят новое поражение в войне против гуннов-эфталитов. В сражении погибает царь Пероз, на престол вступает его брат Вагарш, который из-за начавшейся в стране смуты отзывает войска из Армении. Власть в стране опять переходит к Ваану Мамиконяну и его сподвижникам.

Персидский царь Вагарш, учитывая неудачи своих предшественников, прибегает к политике задабривания армян. В конце 484 заключается договор, согласно которому восстанавливаются наследственные феодальные права армянских нахараров, прекращаются религиозные преследования, христианство признается государственной религией Армении, высшие должности в стране даются нахарарам, которые, однако, признают себя вассалами персидского царя. Осенью 485 года Ваан Мамиконян назначается правителем (марзпаном) Армении.

Таким образом, благодаря народно-освободительным войнам 450—451 и 481—484 годов Армения приобретает полунезависимое положение. На протяжении почти 85 лет после Нварсакского договора страна живет мирной жизнью. Восстанавливаются разрушенные во время войны села и города; развиваются сельское хозяйство, ремесла и торговля; город Двин превращается в крупный экономический и культурный центр Армении.

Угнетение и притеснения со стороны Сасанидов, усилившиеся в середине VI в., вновь вызывают массовое недовольство. В 571 г. в Восточной Армении возникает новое повстанческое движение. Под руководством Вардана Мамиконяна-младшего (по прозвищу Красный Вардан) восставшие захватывают Двин. Вардан отправляет в Византию посольство с просьбой о помощи. Император Византии обещает ее, но с условием, что марзпанская Армения признает верховную власть Византии. Со временем восстание принимает широкий размах. Поднимаются также Грузия и Албания. Направленное в Армению персидское войско во главе с марзпаном Суреном терпит под Двином поражение, после которого Восточная Армения в основном отделяется от Персии и присоединяется к Византии. Между Византией и Персией начинается война, которая длится около 20 лет и завершается лишь в 591 году. Происходит второй раздел Армении — большая часть страны отходит к Византии.

3. Положение Западной Армении

Подпавшие в разное время под власть Византии области Западной Армении (Малая, Внутренняя и Сатрапская) имели неодинаковый административно-политический статус. Малая Армения еще в конце III века стала обычной провинцией империи и военно-политическом отношении ничем не отличалась от других провинций империи, однако армянские ишханы (князья) сохраняли свои феодальные права. Примерно в таком же положении оказалась и Внутренняя Армения. Сатрапская (Нахарарской) Армения, завоеванная империей в 363—368 гг., состояла из пяти княжеств, которые фактически были автономными. Их зависимость от Византии выражалась лишь в том, что армянские нахарары были обязаны защищать границы империи от персидских нападений.

Как в малоазиатских провинциях Византии, так и в Западной Армении господствовали феодальные порядки. Часть крестьян являлась свободными арендаторами земли, большинство же сельского населения было прикреплено к земле владельца поместья или монастыря и не имело права покинуть ее. С течением времени число прикрепленных к земле росло за счет свободных. При императоре Анастасии (459—518гг.) был опубликован указ, согласно которому крестьянин, арендующий один и тот же участок земли на протяжении более 30 лет, прикреплялся к нему. Помимо крестьян имелись и рабы, труд которых использовался как в домашнем хозяйстве, так и в земледелии. Тяжелыми были налоги, взимавшиеся с трудящегося населения, в особенности земельная и подушная подати. Вновь вспыхнули крестьянские восстания.

Развитие городской жизни Западной Армении в V—VI веках в основном приостановилось. В этот период многие города стали опорными пунктами императорских войск, потеряв свое торгово-ремесленное значение. На персидско-византийской границе был создан ряд городов-крепостей и фортов. С экономической точки зрения более или менее значительными были города Армянского Междуречья и Малой Армении, которые продолжали сохранять торговые связи с городами Запада и Востока.

При императоре Юстиниане (527—565) порядок управления в Западной Армении меняется. С целью защиты восточной границы империи от нападений Сасанидов, ликвидации внутренней независимости армянских нахараров и слияния этой части страны с империей, Юстиниан осуществляет ряд преобразований. Указом 529 года он объединяет все армянские земли в один военный округ под властью назначенного им стратега с центром в городе-крепости Феодосиополе. Отменяется право армянских нахараров иметь свои войска, которые отныне сливаются с византийскими. В результате административной реорганизации, произведенной в 536 году, Западная Армения, лишается внутренней самостоятельности и превращается в одну из провинций империи. Армянские земли, находившиеся под властью Византии, делятся на четыре провинции: Первую, Вторую, Третью и Четвертую Армении.

Не меньший удар армянским нахарарам нанес указ Юстиниана о праве наследования, согласно которому женщины в нахарарских семьях также имели право на получение наследства. В результате этого армянские нахарарства дробились и распылялись, теряя свою экономическую и политическую силу.

Тяжелая налоговая политика империи, непосильные повинности, установленные для строительства крепостей и фортов, религиозно-догматические споры и преследования, которые возникли после Халкидонского собора 451 года, породили недовольство широких слоев населения Западной Армении. В середине VI века вспыхнуло восстание под руководством Артавана Аршакуни. Был убит жестокий проконсул Акакий. Однако восстание было подавлено императорскими войсками.

Халкидонский вселенский собор состоялся в 451 году. Осудил монофизитство. На соборе была утверждена формула об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном человеке, представляющем два естества, но одну ипостась. Эта формулировка была не принята монофизитами (коптами, армянами, яковитами)и послужила одной из причин выделения их в отдельную церковь.

Монофизитство сформировалось в 433 году в Византии. Оно учит, что вначале раздельно существовали две природы Христа — Бога и человека, однако после соединения их при боговоплощении стала существовать лишь одна божественная природа. Нкоторыке монофизиты считали, что человеческая природа Христа умерла на Кресте.

4. Господство Арабского халифата в Армении

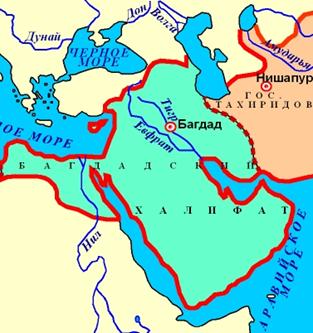

В 30-х годах VII века возник Арабский халифат — могущественное военно-феодальное государство, в образовании которого большую роль сыграла новая религия — ислам. Во главе государства стоял халиф («преемник Мухаммеда»), который, являясь как светским, так и духовным владыкой, был наделен всей полнотой деспотической власти. В 630— 640 гг. арабы нанесли сокрушительные удары Сасанидской державе и завоевали ее. Их продвижение не смогли приостановить и византийцы. Византийская империя потеряла многие из подвластных ей стран и областей. Халифат, расширяясь, превращается в огромное государство, границы которого простираются от Памира до берегов Атлантического океана и от Кавказского хребта до Аравийского моря.

Осенью 640 года войска халифата впервые вторглись в Армению. Не встретив серьезного сопротивления, они разорили многие районы Араратской долины, после кратковременной осады овладели городом Двином и с большой добычей и тысячами пленных повернули обратно.

Весной 643 г. имело место новое нашествие. Спарапет Теодорос Рштуни со своей двухтысячной конницей, неожиданно напав на трехтысячный арабский отряд, захвативший крепость Арцап в области Котовит, наголову разбил его и освободил множество пленных. Армянские гарнизоны и вооруженное население оказали героическое сопротивление врагу и отбросили его от подступов к крепостям Ереван и Нахчеван. Но и на этот раз завоевателям удалось занять ряд областей.

В 650 году они в третий раз нападают на Армению, вновь достигают жизненного центра страны — Араратской равнины — и опять уходят с многочисленными пленными и добычей. Прокопий, командующий византийскими

войсками, расположенными в Армении, трусливо отвергает предложение спарапета Теодороса Рштуни объединенными силами выступить против халифата.

Чтобы спасти страну от разорения, армянские нахарары-патриоты, пытаясь использовать соперничество Византин и халифата, прибегли к переговорам. Видный полководец и дипломат Теодорос Рштуни заключает в 652 г. выгодный для Армении договор, согласно которому Армения признает верховную власть Арабского халифата с условием, что три года страна будет свободна от уплаты налогов, в городах и крепостях не будет арабских гарнизонов и т. д. Несмотря на то, что договор этот часто нарушался, Армения в 660—680 гг. получила некоторую передышку, были восстановлены мир и внутренняя самостоятельность страны.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |