Информационная система оперативного управления включает в себя массу программных решений автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии. Одно из наиболее важных требований, предъявляемых к таким информационным системам, — гибкость, способность к адаптации и дальнейшему развитию.

Предоставление информации о фирме

Активное развитие сети Интернет привело к необходимости создания корпоративных серверов для предоставления различного рода информации о предприятии. Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд задач, из которых можно выделить две основные:

· создание имиджа предприятия;

· максимальная разгрузка справочной службы компании путем предоставления потенциальным и уже существующим абонентам возможности получения необходимой информации о фирме, предлагаемых товарах, услугах и ценах.

Кроме того, использование web-технологий открывает широкие перспективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей через Интернет.

глава 2 Жизненный цикл информационных систем

Разработка корпоративной информационной системы, как правило, выполняется для вполне определенного предприятия. Особенности предметной деятельности предприятия, безусловно, будут оказывать влияние на структуру информационной системы. Но в то же время структуры разных предприятий в целом похожи между собой. Каждая организация, независимо от рода ее деятельности, состоит из ряда подразделений, непосредственно осуществляющих тот или иной вид деятельности компании. И эта ситуация справедлива практически для всех организаций, каким бы видом деятельности они ни занимались.

Таким образом, любую организацию можно рассматривать как совокупность взаимодействующих элементов (подразделений), каждый из которых может иметь свою, достаточно сложную, структуру. Взаимосвязи между подразделениями тоже достаточно сложны. В общем случае можно выделить три вида связей между подразделениями предприятия:

· функциональные связи — каждое подразделение выполняет определенные виды работ в рамках единого бизнес-процесса;

· информационные связи — подразделения обмениваются информацией (документами, факсами, письменными и устными распоряжениями и т. п.);

· внешние связи — некоторые подразделения взаимодействуют с внешними системами, причем их взаимодействие также может быть как информационным, так и функциональным.

Общность структуры разных предприятий позволяет сформулировать некоторые единые принципы построения корпоративных информационных систем.

В общем случае процесс разработки информационной системы может быть рассмотрен с двух точек зрения:

· по содержанию действий разработчиков (групп разработчиков). В данном случае рассматривается статический аспект процесса разработки, описываемый в терминах основных потоков работ: исполнители, действия, последовательность действий и т. п.;

· по времени, или по стадиям жизненного цикла разрабатываемой системы. В данном случае рассматривается динамическая организация процесса разработки, описываемая в терминах циклов, стадий, итераций и этапов.

Общие сведения об управлении проектами

Информационная система предприятия-разрабатывается как некоторый проект. Многие особенности управления проектами и фазы разработки проекта (фазы жизненного цикла) являются общими, не зависящими не только от предметной области, но и от характера проекта (неважно, инженерный это проект или экономический). Поэтому имеет смысл вначале рассмотреть ряд общих вопросов управления проектами.

Понятие проекта

Проект — это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение которых определяет завершение проекта, а также с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов и к организационной структуре.

Обычно для сложного понятия (каким, в частности, является понятие проекта) трудно дать однозначную формулировку, которая полностью охватывает все признаки вводимого понятия. Поэтому приведенное определение не претендует на единственность и полноту.

Можно выделить следующие основные отличительные признаки проекта как объекта управления:

Q изменчивость — целенаправленный перевод системы из существующего в некоторое желаемое состояние, описываемое в терминах целей проекта;

· ограниченность конечной цели;

· ограниченность продолжительности;

· ограниченность бюджета;

· ограниченность требуемых ресурсов;

· новизна для предприятия, для которого реализуется проект;

· комплексность — наличие большого числа факторов, прямо или косвенно влияющих на прогресс и результаты проекта;

· правовое и организационное обеспечение — создание специфической организационной структуры на время реализации проекта.

Рассматривая планирование проектов и управление ими, необходимо четко осознавать, что речь идет об управлении неким динамическим объектом. Поэтому система управления проектом должна быть достаточно гибкой, чтобы допускать возможность модификации без глобальных изменений в рабочей программе.

В системном плане проект может быть представлен «черным ящиком», входом котopoгo являются технические требования и условия финансирования, а итогом работы — достижение требуемого результата (рис. 2.1). Выполнение работ обеспечивается наличием необходимых ресурсов:

· материалов;

· оборудования;

· человеческих ресурсов.

Эффективность работ достигается за счет управления процессом реализации проекта, которое обеспечивает распределение ресурсов, координацию выполняемой последовательности работ и компенсацию внутренних и внешних возмущающих воздействий.

|

Рис. 2.1. Представление проекта в виде «черного ящика»

С точки зрения теории систем управления проект как объект управления должен быть наблюдаемым и управляемым, то есть выделяются некоторые характеристики, по которым можно постоянно контролировать ход выполнения проекта (свойство наблюдаемости). Кроме того, необходимы механизмы своевременного воздействия на ход реализации проекта (свойство управляемости).

Свойство управляемости особенно актуально в условиях неопределенности и изменчивости предметной области, которые нередко сопутствуют проектам по разработке информационных систем (более подробно проблемы получения полного формального описания предметной области будут обсуждаться в конце данной главы).

Для обоснования целесообразности и осуществимости проекта, анализа хода его реализации, а также для заключительной оценки степени достижения поставленных целей проекта и сравнения фактических результатов с запланированными существует ряд характеристик проекта. К важнейшим из них относятся технико-экономические показатели:

· объем работ;

· сроки выполнения;

· себестоимость;

· экономическая эффективность, обеспечиваемая реализацией проекта;

· социальная и общественная значимость проекта.

Классификация проектов

Проекты могут сильно отличаться по сфере приложения, составу, предметной области, масштабам, длительности, составу участников, степени сложности, значимости результатов и т. п. Проекты могут быть классифицированы по самым различным признакам. Отметим основные из них.

Класс проекта определяется по составу и структуре проекта. Обычно различают:

· монопроект (отдельный проект, который может быть любого типа, вида и масштаба);

· мультипроект (комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопроектного управления).

Тип проекта определяется по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект. Можно выделить пять основных типов проекта.

· технический;

· организационный;

· экономический;

· социальный;

· смешанный.

Разработка информационных систем относится, скорее всего, к техническим проектам, которые имеют следующие особенности:

· главная цель проекта четко определена, но отдельные цели должны уточняться по мере достижения частных результатов;

· срок завершения и продолжительность проекта определены заранее, желательно их точное соблюдение, однако они также могут корректироваться в зависимости от полученных промежуточных результатов и общего прогресса проекта.

Масштаб проекта определяется по размерам бюджета и количеству участников:

· мелкие проекты;

· малые проекты;

· средние проекты;

· крупные проекты.

Можно также рассматривать масштабы проектов в более конкретной форме — отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты, проекты одного предприятия.

Основные фазы проектирования информационной системы

Каждый проект, независимо от сложности и объема работ, необходимых для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет». Совокупность ступеней развития от возникновения идеи до полного завершения проекта принято разделять на фазы (стадии, этапы).

В определении количества фаз и их содержания имеются некоторые отличия, поскольку эти характеристики во многом зависят от условий осуществления конкретного проекта и опыта основных участников. Тем не менее логика и основное содержание процесса разработки информационной системы почти во всех случаях являются общими.

Можно выделить следующие фазы развития информационной системы:

· формирование концепции;

· разработка технического задания;

· проектирование;

· изготовление;

· ввод системы в эксплуатацию.

Рассмотрим каждую из них более подробно.

Вторую и частично третью фазы принято называть фазами системного проектирования, а последние две (иногда сюда включают и фазу проектирования) — фазами реализации.

Концептуальная фаза

Главным содержанием работ на этой фазе является определение проекта, разработка его концепции, включающая:

· формирование идеи, постановку целей;

· формирование ключевой команды проекта;

· изучение мотивации и требований заказчика и других участников;

· сбор исходных данных и анализ существующего состояния;

· определение основных требований и ограничений, требуемых материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

· сравнительную оценку альтернатив;

· представление предложений, их экспертизу и утверждение.

Разработка технического предложения

Главным содержанием этой фазы является разработка технического предложения и переговоры с заказчиком о заключении контракта. Общее содержание работ этой фазы:

· разработка основного содержания проекта, базовой структуры проекта;

· разработка и утверждение технического задания;

· планирование, декомпозиция базовой структурной модели проекта;

· составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах;

· разработка календарных планов и укрупненных графиков работ;

· подписание контракта с заказчиком;

· ввод в действие средств коммуникации участников проекта и контроля за ходом работ.

Проектирование

На этой фазе определяются подсистемы, их взаимосвязи, выбираются наиболее эффективные способы выполнения проекта и использования ресурсов. Характерные работы этой фазы:

· выполнение базовых проектных работ;

· разработка частных технических заданий;

· выполнение концептуального проектирования;

· составление технических спецификаций и инструкций;

· представление проектной разработки, экспертиза и утверждение.

Разработка

На этой фазе производятся координация и оперативный контроль работ по проекту, осуществляется изготовление подсистем, их объединение и тестирование. Основное содержание:

· выполнение работ по разработке программного обеспечения;

· выполнение подготовки к внедрению системы;

· контроль и регулирование основных показателей проекта.

Ввод системы в эксплуатацию

На этой фазе проводятся испытания, опытная эксплуатация системы в реальных условиях, ведутся переговоры о результатах выполнения проекта и о возможных новых контрактах. Основные виды работ:

· комплексные испытания;

· подготовка кадров для эксплуатации создаваемой системы;

· подготовка рабочей документации, сдача системы заказчику и ввод ее в эксплуатацию;

· сопровождение, поддержка, сервисное обслуживание;

· оценка результатов проекта и подготовка итоговых документов;

· разрешение конфликтных ситуаций и закрытие работ по проекту;

· накопление опытных данных для последующих проектов, анализ опыта, состояния, определение направлений развития.

Начальные фазы проекта имеют решающее влияние на достигаемый результат, так как в них принимаются основные решения, определяющие качество информационной системы. При этом обычно 30 % вклада в конечный результат проекта вносят фазы концепции и предложения, 20 % — фаза проектирования, 20 % — фаза изготовления, 30 % — фаза сдачи объекта и завершения проекта.

Кроме того, на обнаружение ошибок, допущенных на стадии системного проектирования, расходуется примерно в два раза больше времени, чем на последующих фазах, а их исправление обходится в пять раз дороже. Поэтому на начальных стадиях проекта разработку следует выполнять особенно тщательно. Наиболее часто на начальных фазах допускаются следующие ошибки:

· ошибки в определении интересов заказчика,

· концентрация на маловажных, сторонних интересах;

· неправильная интерпретация исходной постановки задачи,

· неправильное или недостаточное понимание деталей;

· неполнота функциональных спецификаций (системных требований),

· ошибки в определении требуемых ресурсов и сроков;

· редкая проверка на согласованность этапов и отсутствие контроля со стороны заказчика (нет привлечения заказчика).

Процессы, протекающие на протяжении жизненного цикла информационной системы

Понятие жизненного цикла является одним из базовых понятий методологии проектирования информационных систем. Жизненный цикл информационной системы представляет собой непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании информационной системы и заканчивается в момент полного изъятия ее из эксплуатации.

Существует международный стандарт, регламентирующий жизненный цикл информационных систем — ISO/IEC 12207.

ISO — International Organization of Standardization (международная организация по стандартизации). IEC — International Electrotechnical Commission (международная комиссия по электротехнике).

Стандарт ISO/IEC 12207 определяет структуру жизненного цикла, содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания информационной системы. Согласно данному стандарту структура жизненного цикла основывается на трех группах процессов:

· основные процессы жизненного цикла (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);

· вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, разрешение проблем),

· организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого жизненного цикла, обучение).

Рассмотрим каждую из указанных групп более подробно.

Основные процессы жизненного цикла

Среди основных процессов жизненного цикла наибольшую важность имеют три: разработка, эксплуатация и сопровождение. Каждый процесс характеризуется определенными задачами и методами их решения, исходными данными, полученными на предыдущем этапе, и результатами

Разработка

Разработка информационной системы включает в себя все работы по созданию информационного программного обеспечения и его компонентов в соответствии с заданными требованиями. Разработка информационного программного обеспечения также включает:

· оформление проектной и эксплуатационной документации;

· подготовку материалов, необходимых для проведения тестирования разработанных программных продуктов;

· разработку материалов, необходимых для организации обучения персонала.

Разработка является одним из важнейших процессов жизненного цикла информационной системы и, как правило, включает в себя стратегическое планирование, анализ, проектирование и реализацию (программирование).

Эксплуатация

Эксплуатационные работы можно подразделить на подготовительные и основные. К подготовительным относятся:

· конфигурирование базы данных и рабочих мест пользователей;

· обеспечение пользователей эксплуатационной документацией;

· обучение персонала.

Основные эксплуатационные работы включают:

· непосредственно эксплуатацию;

· локализацию проблем и устранение причин их возникновения;

· модификацию программного обеспечения;

· подготовку предложений по совершенствованию системы;

· развитие и модернизацию системы.

Сопровождение

Службы технической поддержки играют весьма заметную роль в жизни любой корпоративной информационной системы Наличие квалифицированного технического обслуживания на этапе эксплуатации информационной системы является необходимым условием для решения поставленных перед ней задач, причем ошибки обслуживающего персонала могут приводить к явным или скрытым финансовым потерям, сопоставимым со стоимостью самой информационной системы.

Основными предварительными действиями при подготовке к организации технического обслуживания информационной системы являются следующие:

· выделение наиболее ответственных узлов системы и определение для них критичности простоя. Это позволит выделить наиболее критичные составляющие информационной системы и оптимизировать распределение ресурсов для технического обслуживания;

· определение задач технического обслуживания и их разделение на внутренние (решаемые силами обслуживающего подразделения) и внешние (решаемые специализированными сервисными организациями). Таким образом производится четкое определение круга исполняемых функций и разделение ответственности;

· проведение анализа имеющихся внутренних и внешних ресурсов, необходимых для организации технического обслуживания в рамках описанных задач и разделения компетенции. Основные критерии для анализа: наличие гарантии на оборудование, состояние ремонтного фонда, квалификация персонала;

· подготовка плана организации технического обслуживания, в котором необходимо определить этапы исполняемых действий, сроки их исполнения, затраты на этапах, ответственность исполнителей.

Обеспечение качественного технического обслуживания информационной системы требует привлечения специалистов высокой квалификации, которые в состоянии решать не только каждодневные задачи администрирования, но и быстро восстанавливать работоспособность системы при сбоях.

Вспомогательные процессы

Среди вспомогательных процессов одно из главных мест занимает управление конфигурацией. Это один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные процессы жизненного цикла информационной системы, прежде всего процессы разработки и сопровождения. При разработке проектов сложных информационных систем, состоящих из многих компонентов, каждый из которых может разрабатываться независимо и, следовательно, иметь несколько вариантов реализации и/или несколько версий одной реализации, возникает проблема учета их связей и функций, создания единой структуры и обеспечения развития всей системы. Управление конфигурацией позволяет организовывать, систематически учитывать и контролировать внесение изменений в различные компоненты информационной системы на всех стадиях ее жизненного цикла.

Организационные процессы

Управление проектом связано с вопросами планирования и организации работ, создания коллективов разработчиков и контроля за сроками и качеством выполняемых работ. Техническое и организационное обеспечение проекта включает:

· выбор методов и инструментальных средств для реализации проекта;

· определение методов описания промежуточных состояний разработки;

· разработку методов и средств испытаний созданного программного обеспечения;

· обучение персонала.

Обеспечение качества проекта связано с проблемами верификации, проверки и тестирования компонентов информационной системы.

Верификация — это процесс определения соответствия текущего состояния разработки, достигнутого на данном этапе, требованиям этого этапа.

Проверка — это процесс определения соответствия параметров разработки исходным требованиям. Проверка отчасти совпадает с тестированием, которое проводится для определения различий между действительными и ожидавшимися результатами и оценки соответствия характеристик информационной системы исходным требованиям.

Структура жизненного цикла информационной системы

Полный жизненный цикл информационной системы включает в себя, как правило, стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение и эксплуатацию. В общем случае жизненный цикл можно, в свою очередь, разбить на ряд стадий. В принципе это деление на стадии достаточно произвольно. Мы рассмотрим один из вариантов такого деления, предлагаемый корпорацией Rational Software. Это одна из ведущих фирм на рынке программного обеспечения средств разработки информационных систем (среди которых большой популярностью заслуженно пользуется универсальное CASE-средство Rational Rose) Согласно методологии, предлагаемой Rational Software, жизненный цикл информационной системы подразделяется на четыре стадии:

· начало;

· уточнение;

· конструирование;

· переход (передача в эксплуатацию).

Границы каждой стадии определены некоторыми моментами времени, в которые необходимо принимать определенные критические решения и в которые, следовательно, должны быть достигнуты определенные ключевые цели.

Начальная стадия

На начальной стадии устанавливается область применения системы и определяются граничные условия. Для этого необходимо идентифицировать все внешние объекты, с которыми должна взаимодействовать разрабатываемая система, и определить характер этого взаимодействия на высоком уровне. На начальной стадии идентифицируются все функциональные возможности системы и производится описание наиболее существенных из них.

Деловое применение включает:

· критерии успеха разработки;

· оценку риска;

· оценку ресурсов, необходимых для выполнения разработки;

· календарный план с указанием сроков завершения основных этапов.

Стадия уточнения

На этой стадии проводится анализ прикладной области, разрабатывается архитектурная основа информационной системы.

При принятии любых решений, касающихся архитектуры системы, необходимо принимать во внимание всю разрабатываемую систему в целом. Это означает, что необходимо описать большинство функциональных возможностей системы и учесть взаимосвязи между отдельными ее составляющими.

В конце стадии уточнения проводится анализ архитектурных решений и способов устранения главных элементов риска, содержащихся в проекте.

Стадия конструирования

На стадии конструирования разрабатывается законченное изделие, готовое к передаче пользователю.

По окончании этой стадии определяется работоспособность разработанного программного обеспечения.

Стадия перехода

На стадии перехода производится передача разработанного программного обеспечения пользователям. При эксплуатации разработанной системы в реальных условиях часто возникают различного рода проблемы, которые требуют дополнительных работ по внесению корректив в разработанный продукт. Это, как правило, связано с обнаружением ошибок и недоработок.

В конце стадии перехода необходимо определить, достигнуты цели разработки или нет.

Модели жизненного цикла информационной системы

Моделью жизненного цикла информационной системы будем называть некоторую структуру, определяющую последовательность осуществления процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении жизненного цикла информационной системы, а также взаимосвязи между этими процессами, действиями и задачами.

В стандарте ISO/IEC 12207 не конкретизируются в деталях методы реализации и выполнения действий и задач, входящих в процессы жизненного цикла информационной системы, а лишь описываются структуры этих процессов. Это вполне понятно, так как регламенты стандарта являются общими для любых моделей жизненного цикла, методологий и технологий разработки. Модель же жизненного цикла зависит от специфики информационной системы и условий, в которых она создается и функционирует. Поэтому не имеет смысла предлагать какие-либо конкретные модели жизненного цикла и методы разработки информационных систем для общего случая, без привязки к определенной предметной области.

К настоящему времени наибольшее распространение получили следующие две основные модели жизненного цикла:

· каскадная модель, иногда также называемая моделью «водопад» (waterfall);

· спиральная модель.

Каскадная модель жизненного цикла информационной системы

Каскадная модель демонстрирует классический подход к разработке различных систем в любых прикладных областях. Для разработки информационных систем данная модель широко использовалась в 70-х и первой половине 80-х годов. Каскадные методы проектирования хорошо описаны в зарубежной и отечественной литературе разных направлений: методических монографиях, стандартах, учебниках. Организация работ по каскадной схеме официально рекомендовалась и широко применялась в различных отраслях. Таким образом, наличие не только теоретических оснований, но и промышленных методик и стандартов, а также использование этих методов в течение десятилетий позволяет называть каскадные методы классическими.

Каскадная модель предусматривает последовательную организацию работ. При этом основной особенностью является разбиение всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как будут полностью завершены все работы на предыдущем этапе. Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.

Основные этапы разработки по каскадной модели

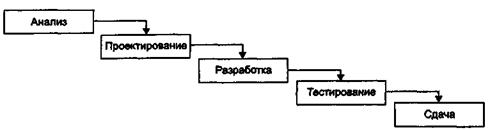

За десятилетия существования модели «водопад» разбиение работ на стадии и названия этих стадий менялись. Кроме того, наиболее разумные методики и стандарты избегали жесткого и однозначного приписывания определенных работ к конкретным этапам. Тем не менее все же можно выделить ряд устойчивых этапов разработки, практически не зависящих от предметной области (рис. 2.2):

· анализ требований заказчика;

· проектирование;

· разработка,

· тестирование и опытная эксплуатация;

· сдача готового продукта.

Рис. 2.2. Каскадная модель разработки

На первом этапе проводится исследование проблемы, которая должна быть решена, четко формулируются все требования заказчика. Результатом, получаемым на данном этапе, является техническое задание (задание на разработку), согласованное со всеми заинтересованными сторонами.

На втором этапе разрабатываются проектные решения, удовлетворяющие всем требованиями, сформулированным в техническом задании. Результатом данного этапа является комплект проектной документации, содержащей все необходимые данные для реализации проекта.

Третий этап — реализация проекта. Здесь осуществляется разработка программного обеспечения (кодирование) в соответствии с проектными решениями, полученными на предыдущем этапе. Методы, используемые для реализации, не имеют принципиального значения. Результатом выполнения данного этапа является готовый программный продукт.

На четвертом этапе проводится проверка полученного программного обеспечения на предмет соответствия требованиям, заявленным в техническом задании. Опытная эксплуатация позволяет выявить различного рода скрытые недостатки, проявляющиеся в реальных условиях работы информационной системы.

Последний этап — сдача готового проекта. Главная задача этого этапа — убедить заказчика, что все его требования реализованы в полной мере.

Этапы работ в рамках каскадной модели часто также называют частями «проектного цикла» системы. Такое название возникло потому, что этапы состоят из многих итерационных процедур уточнения требований к системе и вариантов проектных решений. Жизненный цикл самой системы существенно сложнее и больше. Он может включать в себя произвольное число циклов уточнения, изменения и дополнения уже принятых и реализованных проектных решений. В этих циклах происходит развитие информационной системы и модернизация отдельных ее компонентов.

Основные достоинства каскадной модели

Каскадная модель имеет ряд положительных сторон, благодаря которым она хорошо зарекомендовала себя при выполнении различного рода инженерных разработок и получила широкое распространение. Рассмотрим основные достоинства модели «водопад»:

· на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности. На заключительных этапах также разрабатывается пользовательская документация, охватывающая все предусмотренные стандартами виды обеспечения информационной системы: организационное, методическое, информационное, программное, аппаратное;

· выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения и соответствующие затраты.

Каскадная модель изначально разрабатывалась для решения различного рода инженерных задач и не потеряла своего значения для прикладной области до настоящего времени. Кроме того, каскадный подход хорошо зарекомендовал себя и при построении определенных информационных систем. Имеются в виду системы, для которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования, с тем чтобы предоставить разработчикам свободу выбора реализации, наилучшей с технической точки зрения. К таким информационным системам, в частности, относятся сложные расчетные системы, системы реального времени.

Тем не менее, несмотря на все свои достоинства, каскадная модель имеет ряд недостатков, ограничивающих ее применение при разработке информационных систем. Причем эти недостатки делают ее либо полностью неприменимой, либо приводят к увеличению сроков разработки и стоимости проекта. В настоящее время многие неудачи программных проектов объясняются именно применением последовательного процесса разработки.

Недостатки каскадной модели

Перечень недостатков каскадной модели при ее использовании для разработки информационных систем достаточно обширен. Вначале просто перечислим их, а затем рассмотрим основные из них более подробно:

· существенная задержка получения результатов;

· ошибки и недоработки на любом из этапов выясняются, как правило, на последующих этапах работ, что приводит к необходимости возврата на предыдущие стадии;

· сложность распараллеливания работ по проекту;

· чрезмерная информационная перенасыщенность каждого из этапов;

· сложность управления проектом;

· высокий уровень риска и ненадежность инвестиций.

Задержка получения результатов обычно считается главным недостатком каскадной схемы. Данный недостаток проявляется в основном в том, что вследствие последовательного подхода к разработке согласование результатов с заинтересованными сторонами производится только после завершения очередного этапа работ. Поэтому может оказаться, что разрабатываемая информационная система не соответствует требованиям пользователей. Причем такие несоответствия могут возникать на любом этапе разработки — искажения могут непреднамеренно вноситься и проектировщиками-аналитиками, и программистами, так как они не обязательно хорошо разбираются в тех предметных областях, для которых производится разработка информационной системы.

Кроме того, используемые при разработке информационной системы модели автоматизируемого объекта, отвечающие критериям внутренней согласованности и полноты, могут в силу различных причин устареть за время разработки (например, из-за внесения изменений в законодательство, колебания курса валют и т. п.). Это относится и к функциональной модели, и к информационной модели, и к проектам интерфейса пользователя, и к пользовательской документации.

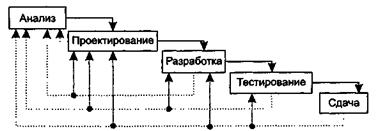

Возврат на более ранние стадии. Данный недостаток каскадной модели в общем-то является одним из проявлений предыдущего. Поэтапная и последовательная работа над проектом может быть следствием того, что ошибки, допущенные на более ранних этапах, как правило, обнаруживаются только на последующих стадиях работы над проектом. Поэтому, после того как ошибки проявятся, проект возвращается на предыдущий этап, перерабатывается и снова передается на последующую стадию. Это может служить причиной срыва графика работ и усложнения взаимоотношений между группами разработчиков, выполняющих отдельные этапы работы,

Самым же неприятным является то, что недоработки предыдущего уровня могут обнаруживаться не сразу на последующем уровне, а позднее (например, на стадии опытной эксплуатации могут проявиться ошибки в описании предметной области). Это означает, что часть проекта должна быть возвращена на начальный уровень работы. Вообще, работа может быть возвращена с любого этапа на любой предыдущий этап, поэтому в реальном случае каскадная схема разработки имеет вид, приведенный на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Реальный процесс разработки по каскадной схеме

Одной из причин данной ситуации является то, что в качестве экспертов, участвующих в описании предметной области, часто выступают будущие пользователи системы, которые нередко не могут четко сформулировать то, что они хотели бы получить. Кроме того, заказчики и исполнители часто неправильно понимают друг друга вследствие того, что исполнители обычно не являются специалистами в предметной области решаемой задачи, а заказчики далеки от программирования.

Сложность параллельного ведения работ. Отмеченные выше проблемы возникают вследствие того, что работа над проектом строится в виде цепочки последовательных шагов. Причем даже в том случае, когда разработку некоторых частей проекта (подсистем) можно вести параллельно, при использовании каскадной схемы распараллеливание работ весьма затруднительно. Сложности параллельного ведения работ связаны с необходимостью постоянного согласования различных частей проекта. Чем сильнее взаимозависимость отдельных частей проекта, тем чаще и тщательнее должна выполняться синхронизация, тем сильнее зависимы друг от друга группы разработчиков. Поэтому преимущества параллельного ведения работ просто теряются.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |