12. Коэффициент к, учитывающий косвенные потери, определяется по статистическим данным для аналогичных объектов как отношение косвенных потерь к прямым. В величину косвенных потерь следует включать:

— капитальные затраты на восстановление основных фондов;

— заработную плату за время простоя;

— оплату демонтажных работ и разборку строительных конструкций;

— потери части условно-постоянных накладных расходов;

— потери от недополучения прибыли из-за недовыпуска продукции;

— потери из-за недоставки продукции;

— потери предприятия с учетом сопряженности работы производств.

13. Площадь развития пожара рассчитывается в зависимости от вида пожара и средств пожаротушения.

При успешном действии первичных средств пожаротушения Fпож. принимается в зависимости от их технических характеристик равной 0,5—4 м2.

При успешном действии установок автоматического пожаротушения площадь пожара F *пож. принимается равной нормативной площади тушения пожара для расчета расхода средств тушения установками пожарной автоматики по табл. 1 СНиП 2.04.09-84.

Для локальных пожаров площадь пожара при тушении привозными средствами F' пож. принимается равной площади размещения пожарной нагрузки.

Для объемных пожаров площадь пожара F'пож. при тушении привозными средствами рассчитывается по формуле

F'пож. =n (VлBсв. г)2, (13)

где Vл — линейная скорость распространения горения по поверхности, принимаемая по табл. 3, м/мин;

Всв. г — время свободного горения, мин.

Таблица 3

Объект | Линейная скорость распространения горения по поверхности, м/мин |

Деревообрабатывающие цехи | 2,0-2,5 |

Лесопильные цехи | 1,0—1,5 |

Производство фанеры | 0,8—1,5 |

Текстильные цехи | 0,5—2,0 |

Холодильники | 0,5—1,0 |

Склад каучука | 0,7—1,0 |

Ремонтно-технические изделия | 1,0—1,2 |

Склад бумаги в рулонах | 0,2—0,5 |

Склад льноволокна | 3,0—5,4 |

Для объемных пожаров при неэффективном действии всех средств тушения площадь пожара F'' пож. принимается равной площади объекта.

14. Для расчета потерь от пожара необходима оценка количественных показателей, характеризующих длительность и интенсивность воздействия пожара и позволяющих установить размеры его развития, повреждения здания и технологического оборудования.

15. Для оценки воздействия пожара на основе анализа размещения пожарной нагрузки и выявления наиболее пожароопасных участков технологического процесса задаются условно места возникновения пожара и анализируются условия его протекания в зависимости от объемно-планировочного и конструктивного решений.

16. По характерным условиям протекания пожара здания разделяются на 3 основных типа:

1. Здание, состоящее из одного объема или нескольких объемов, разделенных противопожарными преградами. В здании происходит свободное распространение пожара по пожарной нагрузке в пределах пожарного отсека, который или заканчивается затуханием, или переходит в горение по всему объему.

2. Здание, состоящее из отдельных помещений. Пожар протекает в пределах помещения до затухания или распространения в другие помещения по проемам, коммуникациям, либо после наступления предела огнестойкости ограждающих конструкций помещений.

3. Здание, состоящее из основного объема и встроенных помещений в виде вставок или встроек. Возможно возникновение пожара как в основном объеме с развитием, характерным для типа 1, так и в отдельных помещениях с развитием пожара, характерным для типа 3 и переходом его в основной объем.

17. В здании или помещении рассчитывается пожарная нагрузка в кг (14) или МДж (15) на 1 м2 площади пола, части его при неравномерном распределении пожарной нагрузки или площади тепловоспринимающих ограждающих конструкций

, (14)

, (14)

где р — пожарная нагрузка, кг/м2;

Mi, — масса i-го вещества или материала, кг;

S — площадь пола помещения, части пола или площадь тепловоспринимающих ограждающих конструкций, м2;

j — число видов веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку

, (15)

где р — пожарная нагрузка, МДж/м2;

![]() — количество теплоты, выделяемой 1 кг i-го вещества или материала при сгорании (низшая теплота сгорания), МДж/кг.

— количество теплоты, выделяемой 1 кг i-го вещества или материала при сгорании (низшая теплота сгорания), МДж/кг.

18. В пожарную нагрузку включаются способные гореть вещества и материалы (сгораемые и трудносгораемые), находящиеся в пределах помещения в период их наибольшего скопления.

19. При расчете пожарной нагрузки на 1 м2 площади тепловоспринимающих ограждающих конструкций их площадь определяется по формуле

S=Sпов. — Ai (16)

где Sпов. — площадь ограждающих конструкций помещения, м2;

Аi — площадь /-го проема в ограждающих конструкциях, м2.

20. При неравномерном размещении сгораемых веществ и материалов пожарная нагрузка рассчитывается на 1 м2 в части пола (участка), на котором она размещена.

21. В зависимости от величины пожарной нагрузки, ее размещения по площади и параметров помещения определяется вид пожара*:

—локальный;

— объемный, регулируемый пожарной нагрузкой;

— объемный, регулируемый вентиляцией.

22. Локальный пожар возможен при следующих условиях:

— площадь участка, на котором размещена пожарная нагрузка, не превышает значений S доп., приведенных в табл. 4;

— расстояние между границами участков / не превышает значений, рассчитанных по формулам:

при H>Зd l=4d; (17)

при H < Зd l=7d-H, (18)

где Н — высота помещения, м;

d — диаметр круглого участка или большая сторона прямоугольного участка размещения пожарной нагрузки, м.

_____

* Приведены основные положения из «Методов расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения». — М.: ВНИИПО, 1988. (Рекомендации. Авторы: , , и др.)

Таблица 4

Объем помещения, м3 | Предельные размеры площади участка при локальном пожаре, Sдоп , м2 | |

при твердых горючих и трудно горючих веществах и материалах | при легковоспламеняющихся и горючих жидкостях | |

До 103 | 20 | 100 |

От 103 до 2 х 103 | 3 | 200 |

От 2 х 10З до З х 103 | 55 | 300 |

От З х 10Здо 5,5 х 103 | 100 | 300 |

От 5,5 х 103 дo 7,5x 103 | 150 | 700 |

От 7,5 х 103 до 104 | 200 | 900 |

От 104 дo 2 x 104 | 300 | 1300 |

Более 2 х 104 | 400 | 2000 |

23. Вид объемного пожара определяется из соотношения:

Pк < Рк. кр—пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН);

р к >Рк. кр— пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ),

где Рк — пожарная нагрузка, приведенная к древесине на 1м2 ограждающих конструкций помещения, кг/м2.

Рк. кр — критическая пожарная нагрузка, принимаемая равной 8 кг на1 м2 площади ограждающих тепловоспринимающих конструкций:

(19)

здесь ![]() — низшая теплота сгорания вещества или материала, МДж/кг;

— низшая теплота сгорания вещества или материала, МДж/кг;

![]() — низшая теплота сгорания древесины, МДж/кг.

— низшая теплота сгорания древесины, МДж/кг.

24. Для каждого вида пожара определяются параметры, характеризующие его воздействие на здание и технологическое оборудование, а также площадь пожара.

25. Для локальных пожаров характерно выгорание пожарной нагрузки в пределах участка горения, а также повреждение конструкции перекрытий или покрытий в зоне горения.

Площадь выгорания при свободно развивающемся локальном пожаре принимается при горении твердых сгораемых веществ равной площади участка размещения пожарной нагрузки, при горении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей — из расчета растекания из единицы оборудования 1 л на площадь 1 м2 с учетом возможности одновременного загорания соседнего с аварийным оборудования.

26. Возможность разрушения несущих конструкций, а также конструкций перекрытия или покрытия в зоне локального пожара определяется на основе сравнения эквивалентной продолжительности tэкв. пожара с пределом огнестойкости конструкций По. к.:

tэкв < По. к. — конструкция не теряет несущей способности;

tэкв > По. к — конструкция теряет несущую способность.

27. Эквивалентная продолжительность пожара t экв. характеризует продолжительность стандартного пожара, последствия от воздействия которого эквивалентны воздействию реального пожара на строительную конструкцию.

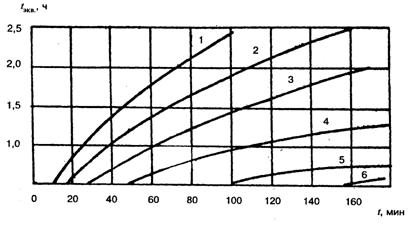

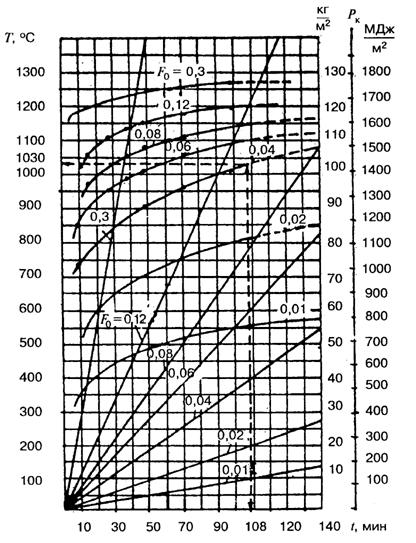

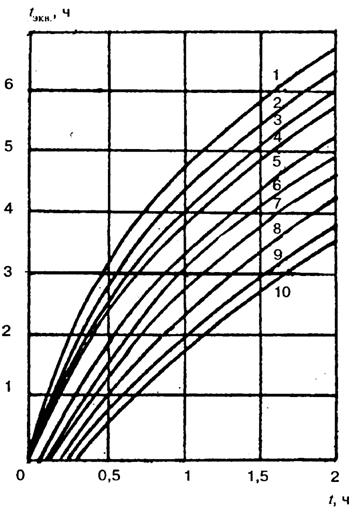

28. Эквивалентная продолжительность локального пожара определяется по рис. 1, 2, 3 в зависимости от продолжительности локального пожара, которая рассчитывается по формуле

t = P/R, (20)

где R — средняя скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/м2 ·с;

Р — пожарная нагрузка на 1 м2 участка размещения пожарной нагрузки.

Для горизонтальных конструкций H — высота помещения, для вертикальных — расстояние от оси факела до конструкции.

Рис. 1. Зависимость эквивалентной продолжительности пожара от времени пожара для железобетонных и or-незащищенных металлических конструкций покрытия в условиях локальных пожаров

1- 2-1.5; 3-1,8, | 4 - 2,2, 5 - 2,4; 6 - ³3,6; |

Н— высота помещения, м; F— площадь помещения, м2

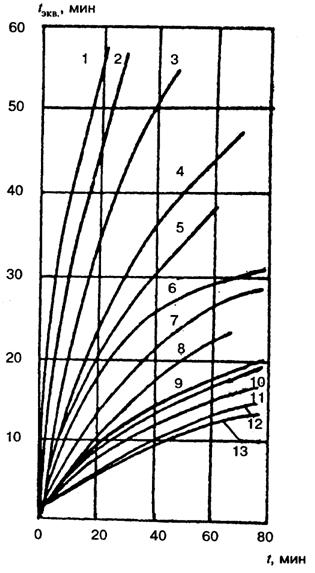

Рис. 2. Зависимость эквивалентной продолжительности пожара от времени пожара для горизонтальных незащищенных металлических конструкций в условиях локальных пожаров

1 - 2 - 1,6 3 - 2,0 4 - 2,4 5 - 2,8 6 - 3,2 | 7—3,6, 8—4,0, 9—4,4, 10—4,8; 11—5,2; 12—5,6, 13—6,0 |

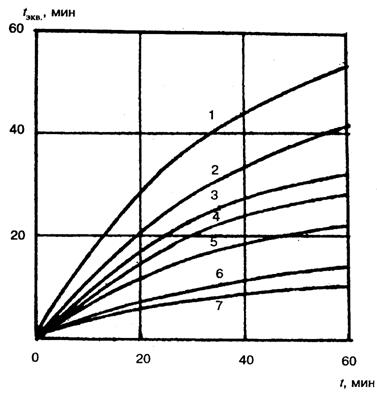

Рис. 3. Зависимость эквивалентной продолжительности пожара от времени пожара для вертикальных металлических конструкций в условиях локальных пожаров

1 - 2 - 0,6 3 - 0,7 | 4 - 0,8 5 - 1,0 6 - 1,5 7-2,0 |

29. Для определения размеров повреждения здания в случае объемного пожара рассчитывается температурный режим и продолжительность пожара в помещении и его воздействие на несущие и ограждающие конструкции.

Возможность обрушения несущих и ограждающих конструкций в условиях объемных пожаров определяется из соотношения п. 26.

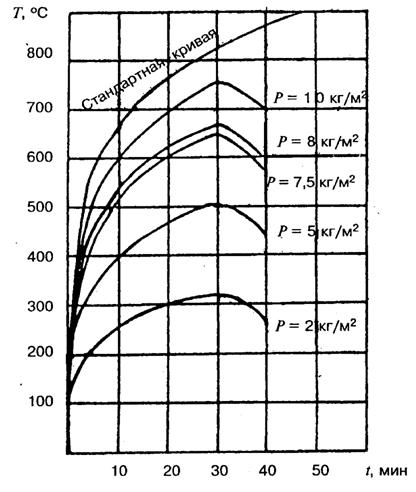

30. Продолжительность t и максимальная среднеобъемная температура Tmax объемного пожара, регулируемого нагрузкой (рис. 4) определяются по формулам:

![]() (21)

(21)

![]() (22)

(22)

где Т0 — начальная среднеобъемная температура, °С. Температурный режим описывается зависимостью

Т = 345W lg(8t+ 1); (23)

W = Tтax /Tcт (24)

где W — коэффициент, характеризующий температурный режим пожара;

Tmax — максимальная среднеобъемная температура, определяемая по формуле (22);

Tст — температура стандартного пожара в момент времени, соответствующий времени достижения Тmax.

31. Для пожаров, регулируемых вентиляцией (рис. 5), продолжительность пожара определяется зависимостью

![]() (25)

(25)

где Рк— пожарная нагрузка, приведенная к древесине, кг/м2;

А — площадь проемов помещений, м2;

h — высота проемов, м2;

At — площадь ограждающих конструкций, м2.

Рис.4. Температурные режимы ПРН

Рис. 5. Номограмма для определения максимальной среднеобъемной температуры и времени ее достижения при ПРВ.

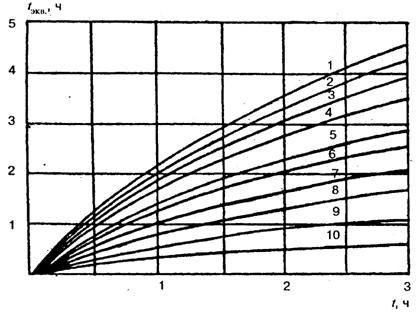

32. Эквивалентная продолжительность объемного пожара для несущих и ограждающих конструкций определяется по зависимостям, приведенным на рис. 6, 7.

33. Для определения предельного значения количества пожарной нагрузки фактический предел огнестойкости для каждой строительной конструкции приравнивается эквивалентной продолжительности пожара.

34. Для условий локального пожара предельное значение количества пожарной нагрузки определяется по формуле

Pпр = t Rср F, (26)

где t — продолжительность локального пожара.

35. Для условий объемного пожара предельное значение количества пожарной нагрузки определяется по формуле

где t — условная продолжительность объемного пожара.

Рис. 6. Зависимость эквивалентной продолжительности пожара для железобетонных плит перекрытия от

времени пожара для ПРВ

1 — Пр= 0.3; 6 — 0,15;

2 — 0,27; 7 — 0,12;

3 — 0,24; 8 — 0,09;

4 — 0,21; 9 — 0,06;

5 — 0,18; 10 — 0,03;

при V£ 103

при V> 103

здесь V—объем помещения, м3; Аi—площадь i-го проема, м2; hi — высота i-го проема, м; S — площадь пола помещения, м2

Рис. 7. Зависимость эквивалентной продолжительности пожара для несущих железобетонных стен от времени пожара для ПРВ

1—Пр=0,3; 6— 0,15;

2— 0,18; 7— 0,12;

3 — 0,24; 8 — 0,09;

4 — 0,21; 9— 0,06;

5 — 0,18; 10— 0,03

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(информационное)

ВЕЛИЧИНА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Величина пожарной нагрузки, МДж/м2 | Класс функциональной пожарной опасности зданий и помещений | Назначение здания или помещения |

1 | 2 | 3 |

До 60 | Ф5.1 | Производство безалкогольных напитков |

Производство минеральных вяжущих и кирпича | ||

Производство консервов из овощей и фруктов | ||

Производство искусственных драгоценных | ||

камней | ||

Ф5.3 | Скотобойня | |

Ф5.2 | Склады изделий из негорючих материалов | |

без упаковки и в негорючей упаковке | ||

61—180 | ФЗ.4 | Поликлиника |

Ф2.2 | Выставка художественных изделий | |

Выставка машин и оборудования | ||

Ф5.1 | Производство сантехнического оборудования | |

Производство алюминия | ||

Производство автомобильных кузовов без | ||

обивки и сиденьев | ||

Производство самолетов (сборочный цех) | ||

Производство металлургическое и метал | ||

лообработки | ||

Производство станкостроительное | ||

Производство инструментальное | ||

Производство ювелирных изделий | ||

Производство гончарных и керамических | ||

изделий | ||

Производство бумаги | ||

Производство медикаментов | ||

Окраска автомобилей | ||

Молочный завод | ||

Пивоварение | ||

Электролаборатория | ||

Ф5.2 | Гаражи в жилых зданиях | |

181—650 | Ф1 | Без исключения |

Ф2.2 | Музеи, театры | |

ФЗ.2 | Столовые, рестораны | |

ФЗ.1 | Магазины бытовой техники и радиотоваров | |

Магазины одежды, обуви и игрушек | ||

Магазины продовольственные, в том числе | ||

винные | ||

Магазины мебельные | ||

Магазины табачных изделий | ||

Магазины канцтоваров | ||

Магазины антикварные | ||

Магазины универсальные | ||

Автосалоны и магазины автозапчастей | ||

ФЗ.5 | Почты | |

Ф4.1 | Школы | |

651—900 | Ф5.1 | Киностудии и фотолаборатории |

Типографии | ||

Верфи кораблестроительные | ||

Котельные на угле и дровах | ||

Мебельные фабрики | ||

Механические и ремонтно-сборочные цехи | ||

Производство аккумуляторов | ||

Производство мягкой игрушки из горючих | ||

материалов | ||

Производство крепких спиртных напитков | ||

Химические лаборатории | ||

Производство и ремонт радиотехнических | ||

и бытовых электроприборов, электродвига | ||

телей и трансформаторов | ||

Производство прядильно-ткацкое и по пе | ||

реработке тканей | ||

Производство чулочно-вязальное | ||

Производство оружия | ||

Производство хлебопекарных изделий и | ||

шоколада | ||

901—1100 | Ф3.1 | Аптека со складом медикаментов |

Ф5.2 | ||

Ф5.1 | Производство деревянной и пластмассовой | |

тары | ||

Производство бытовых холодильников | ||

Ф5.2 | Склад изделий из синтетических материалов | |

1100—1750 | Ф3.1 | Газетный киоск |

Магазин лаков и красок | ||

Магазин электротоваров | ||

Магазин книжный | ||

Ф2.1 | Библиотека | |

Ф5.1 | Производство клеев | |

Производство макаронных изделий и шо | ||

колада | ||

Производство деревообрабатывающее | ||

Ф5.2 | Склад лакокрасочных изделий и мастик | |

1751—2000 | Ф5.1 | Производство деревообрабатывающее |

Производство резинотехнических изделий | ||

Смесеприготовительные отделения окраски и | ||

промывки деталей с применением ЛВЖ и ГЖ | ||

Ф5.2 | Книгохранилища | |

2000 | Ф5.1 | Предприятия нефтепереработки |

Производство горючих и натуральных син | ||

тетических волокон и их переработка | ||

Производство коноплевок на нитрооснове | ||

Станции регенерации с применением горю | ||

чих газов, бензина, спиртов, эфиров и дру | ||

гих ЛВЖ и ГЖ | ||

Специализированные отделения красок, | ||

лаков и клеев с применением ЛВЖ и ГЖ | ||

Окрасочные камеры |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |