На правах рукописи

На правах рукописи

Кременецкая Марина Евгеньевна

системный анализ и управление единым информационным пространством машиностроительного предприятия

Специальность: 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность)»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Самара – 2007

Работа выполнена на кафедре «Управление и системный анализ в теплоэнергетике» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Самарского государственного технического университета

Научный руководитель | доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и системный анализ в теплоэнергетике» Самарского государственного технического университета |

Официальные оппоненты | доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные технологии» Самарского государственного технического университета кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института проблем управления сложными системами РАН |

Ведущая организация | Региональный учебно-научный центр CALS-технологий при Самарском государственном аэрокосмическом университете (г. Самара) |

Защита диссертации состоится « 29 » мая 2007 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.217.03 при Самарском государственном техническом университете по адресу: 41, корпус 6, аудитория 28

Отзывы на автореферат просим высылать по адресу: Россия, , Самарский государственный технический университет, главный корпус, на имя ученого секретаря диссертационного совета Д 212.217.03.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного технического университета по адресу 8

Автореферат разослан « 29 » апреля 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.217.03 кандидат технических наук |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современные рыночные механизмы ведения хозяйственной деятельности диктуют жесткие требования машиностроительным предприятиям: постоянное совершенствование производимой продукции, сокращение сроков проектно-конструкторских работ, применение современных методов оперативного планирования, основанных на актуальной информации и другое.

Выполнить эти требования позволяет комплексная автоматизация управления предприятием, которая в соответствии с современными стандартами опирается на концепцию единого информационного пространства, охватывающего, такие направления деятельности как проектирование, технологическая подготовка, производство, обеспечение необходимыми ресурсами, сбыт готовой продукции и т. п.

Технические проекты и изготавливаемые на предприятии изделия характеризуются сложной структурой жизненного цикла, привлечением ресурсов различного рода – материальных, информационных, людских. Поэтому единое информационное пространство, осуществляющее информационную поддержку на всех этапах жизненного цикла изделий, имеет системную природу, то есть, для его формирования необходим системный подход с выявлением объектов, связей, закономерностей и зависимостей.

В связи с тем, что именно единое информационное пространство содержит знания, необходимые для выработки управляющих решений, а события жизненного цикла изделий находят свое отражение в едином информационном пространстве, весьма перспективным представляется разработка комплекса системных моделей машиностроительного предприятия вообще и единого информационного пространства в частности, позволяющих осуществлять управление предприятием через управление эволюцией его единого информационного пространства.

Одним из возможных подходов к построению такого комплекса системных моделей является представление единого информационного пространства как открытой самоорганизующейся сложной системы.

Разработке моделей для управления предприятием посвящены работы , , Г Хакена и многих других инженеров и исследователей. Современные технологии построения автоматизированных систем управления машиностроительным предприятием реализованы во многих системах управления инженерными данными (PDM-системы) и системах управления ресурсами (ERP-системы), а также описаны в современных международных и российских стандартах.

Эти подходы, как правило, призваны формировать либо техническую, либо структурную (модельную) составляющие единого информационного пространства. Отсутствие системного анализа этого вопроса обуславливает трудности внедрения единого информационного пространства на предприятии, его адаптации и интеграции всех прикладных программ, являющихся составной частью пространства.

Для решения этих задач необходимо разработать комплекс системных моделей единого информационного пространства для поддержки жизненного цикла изделий на основе его самоорганизации с учетом специфики машиностроительного производства.

Реализация таких подходов возможна путем создания интеллектуальных систем, интегрированных в единое информационное пространство предприятия, функциональность которых включает возможность анализа и модификации структуры единого информационного пространства в соответствии с изменениями требований к жизненному циклу изделий и появлением закономерностей обработки знаний. Открытый характер единого информационного пространства позволяет не только внедрить интеллектуальные системы управления единым информационным пространством, но и обеспечить возможность его расширения за счет включения новых подсистем.

Поэтому задача системного анализа, управления и формирования конфигурации единого информационного пространства являются актуальными.

Целью работы является повышение производительности конструкторско-технологической подготовки производства, а также увеличение конкурентоспособности предприятия за счет результатов системного анализа и управления информационным обеспечением жизненного цикла изделия на основе единого информационного пространства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Провести системный анализ методов и технологий организации единого информационного пространства предприятия, а также условий его функционирования.

2. Разработать комплекс системных моделей единого информационного пространства, обеспечивающий его открытость и адаптивность.

3. Исследовать проектно-производственную интегрированную системную модель единого информационного пространства как объект управления.

4. Разработать алгоритмы управления единым информационным пространством на основе разработанного комплекса системных моделей.

5. Разработать комплекс программ, реализующих алгоритмы управления единым информационным пространством.

Методы исследования. В работе использовались методы системного анализа, результаты теории открытых самоорганизующихся систем и теории автоматического управления, численные методы, операции математической логики и математического программирования, методология создания систем искусственного интеллекта и баз данных, операции реляционной алгебры, методы объектно-ориентированного проектирования и моделирования информационных систем.

Научная новизна работы. Научная новизна работы характеризуется следующими результатами:

1. Проведен системный анализ и формализована структура единого информационного пространства, позволяющая, в отличие от аналогов, осуществлять комплексный подход к решению вопроса его конфигурации при системном взаимодействии всех компонентов жизненного цикла изделий, включающих ответственных исполнителей, подразделения предприятия и программные средства.

2. Впервые предложена проектно-производственная интегрированная системная модель единого информационного пространства, разработанная на основе анализа экспериментальных данных и ориентированная на использование при разработке алгоритма управления единым информационным пространством.

3. Разработан алгоритм управления единым информационным пространством с использованием проектно-производственной интегрированной системной модели управления, основанный на реструктуризации единого информационного пространства и предназначенный для принятия управленческих решений. Предложена структура системы управления, реализующая работу алгоритма.

4. Предложен механизм интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений на базе конфигурирования единого информационного пространства машиностроительного предприятия, как открытой адаптивной системы, основанный на системном анализе, обеспечивающем эмержентность и декомпозицию коммерческих проектов предприятия и технологических процессов.

5. Разработана автоматизированная система поддержки принятия решений по управлению единым информационным пространством (алгоритмическая и программная реализация), позволяющая не только управлять единым информационным пространством, но и конфигурировать структуру бизнес-процессов и технологических процессов.

Практическая ценность. Практически значимыми являются следующие результаты диссертационной работы:

1. Комплекс системных моделей, позволяющий выявить организационную структуру единого информационного пространства для создания его конфигурации.

2. Разработанные процедуры автореинжиниринга позволяют автоматически производить мониторинг и корректировку бизнес-процессов предприятия, структуры единого информационного пространства и архитектуры автоматизированной информационной системы управления предприятием.

3. Разработанная автоматизированная система поддержки принятия решений по управлению единым информационным пространством обеспечивает анализ, критериальные оценки, генерацию рекомендаций по бизнес-процессам, что в целом представляет собой аналитический инструмент управления предприятием.

4. Подсистема конфигурирования структуры технологических процессов автоматизированной системы поддержки принятия решений по управлению единым информационным пространством, содержит рациональные и эффективные процедуры регламентированного доступа к конфиденциальной технологической информации.

5. Разработанные алгоритмы построения технологического процесса и автоматической привязки оборудования и инструмента обеспечивают технологов мощными средствами единого информационного пространства для разработки технологических процессов.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Системное описание единого информационного пространства в условиях его функционирования в качестве информационной поддержки жизненного цикла изделий.

2. Проектно-производственная интегрированная системная модель единого информационного пространства предприятия тяжелого машиностроения, ориентированная на использование при разработке алгоритмов управления единым информационным пространством.

3. Алгоритм и результаты идентификации интегрированной системной модели и адаптации параметров системы управления единым информационным пространством.

4. Автоматизированная система поддержки принятия решений по управлению единым информационным пространством предприятия тяжелого машиностроения.

5. Результаты внедрения автоматизированной информационной системы управления единым информационным пространством на предприятии (г. Сызрань).

Реализация и внедрение научно-технических результатов работы в промышленности. Алгоритмы управления эволюцией единого информационного пространства на основе реализации проектно-производственной интегрированной системной модели предприятия средствами современных систем управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, а также автоматизированная система поддержки принятия решений по управлению единым информационным пространством, включающая в себя системы конфигурирования бизнес-процессов и структуры технологических процессов были использованы на ОАО "Тяжмаш" для решения задач: организации единого информационного пространства (ЕИП) предприятия, внедрения системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (ЖЦИ), интеграции CAD (computer aided design, автоматизированная конструкторская подготовка производства)/CAM (computer aided manufacturing, автоматизированная технологическая подготовка производства) системы CATIA и PDM-системы Smarteam.

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс в Филиале Самарского государственного технического университета в г. Сызрани на кафедре «Автоматизация технологических процессов и производств».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2005); на Международной научно-методической конференции «Состояние и перспективы развития энерготехнологий» (Иваново, 2005); на 3-ей Международной научно-технической конференции «Информатизация процессов формирования открытых систем на основе САПР, АСНИ, СУБД и систем искусственного интеллекта» (Вологда, 2005); на Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2006).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 15 печатных работах, в том числе 2 монографиях, 5 статьях, 8 тезисах докладов на всероссийских и международных конференциях

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 разделов, заключения и библиографического списка. Диссертация включает 143 страницы текста, 72 рисунка, 17 таблиц, библиографический список из 121 наименования на 11 страницах, список сокращений на 2 страницах и приложение на 3 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель работы, а также задачи, подлежащие решению, приведены положения, выносимые на защиту, рассмотрена структура диссертации.

Первый раздел посвящен рассмотрению современного состояния вопроса организации ЕИП машиностроительного предприятия.

ЕИП – специальным образом организованное хранилище данных, в котором каждое приложение может на основе уже существующей доступной информации создавать новый тип данных, также доступный всем элементам системы.

ЕИП призвано обеспечивать информационную поддержку всех этапов ЖЦИ (рис. 1).

Рисунок 1 - Информационная поддержка этапов ЖЦИ

Проведен аналитический обзор существующих подходов к организации ЕИП на предприятии, указаны достоинства и недостатки каждого из них.

В частности установлено, что в настоящее время широко известной является методология объектно-ориентированного проектирования UML, основоположниками которой являются Г. Буч, Дж. Рамбо, А. Якобсон, А. Джекобсон, позволяющая построить информационно-логическую модель ЕИП. Использование специальных графических конструкций, получивших название диаграмм UML, позволяет описывать различные связи и зависимости, а также последовательность действий определенных объектов. Однако этот метод не затрагивает техническую сторону вопроса (программно-алгоритмическая основа, интеграция программного обеспечения и т. д.).

Широко внедряемыми и применяемыми на современных предприятиях являются программные средства, обеспечивающие комплексную поддержку этапов ЖЦИ, такие как системы классов CAD/CAM/CAE (САЕ - computer aided engineering, автоматизированные инженерные расчеты), PDM. Эти программные продукты были созданы вследствие разработки принципов CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла). Концепция САLS в качестве международного стандарта разработана группой компаний по инициативе оборонной промышленности США в середине 80-х годов. Продвижением и внедрением в России САLS-технологий и, соответственно, программных пакетов занимаются , , Д. Оснач, Н. Нырков, , В. А Барабанов. Использование принципов CALS сводит задачу построения ЕИП к правильному выбору и конфигурированию инструментальных средств, их адаптации к условиям конкретного предприятия, настройке баз данных и баз знаний, разработке необходимых приложений, определению числа и видов автоматизированных рабочих мест. При таком подходе в основном учитывается только программно-техническая составляющая ЕИП и не уделяется внимание информационно-логическим системным связям компонентов ЕИП.

, , видят организацию ЕИП в результате проведения реинжиниринга всех бизнес-процессов, включая подготовку производства, производственные процессы, документооборот и прочее. Результатом реинжиниринга бизнес-процессов предприятия является детальное описание существующего (AS-IS) и перспективного (To-Be) решений. Вместе с тем, существенная подготовка реинжиниринга и использование современных технологий визуального представления и проектирования бизнес-процессов не всегда показывают свою эффективность из-за невозможности системы гибко изменяться в зависимости от изменения условий.

Выполненный обзор и анализ существующих методов создания ЕИП показал, что в них не уделяется достаточного внимания системному подходу, и тем самым эти методы не удовлетворяют в полной мере требования современных предприятий. В настоящее время весьма актуальным является построение ЕИП предприятия как синергетической системы, обладающей свойством обмена информацией с внешней средой, составленной из участников ЖЦИ.

Поэтому в диссертации предлагается использовать системный анализ ЕИП предприятия в условиях его динамического развития, а также автореинжиниринг, при котором механизмы реинжиниринга сохраняются, однако сама процедура модификации бизнес-процессов предприятия носит перманентный характер и управляется событиями, генерируемыми самим ЕИП и внешней по отношению к нему средой.

Второй раздел посвящен разработке проектно-производственной интегрированной системной модели ЕИП машиностроительного предприятия. Сформулирована основная задача создания интегрированной системной модели - управление ЕИП, на основе аккумулирования информации о состоянии производства.

В качестве типового объекта исследования рассмотрен завод (г. Сызрань) как типичное предприятие тяжелого машиностроения. На основе анализа информационных технологий, применяемых и внедряемых в настоящее время на этом предприятии, предложена структура ЕИП (рис. 2) и сформулированы основные предъявляемые к ней требования, призванные обеспечивать качественные характеристики системы: устойчивость, адаптивность, равновесие, безопасность.

Рисунок 2 – Структура ЕИП

При исследовании изменения объема информации в ЕИП рассмотрено несколько процессов разработки различных проектов на , в результате которых объем информации в ЕИП менялся определенным образом.

В рассмотрение введен N-мерный вектор I=(I1, I2, …Ii, IN)T, отражающий количество транзакций ЕИП для соответствующих выполняемых проектов в качестве своих компонентов.

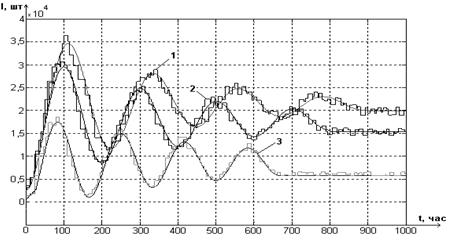

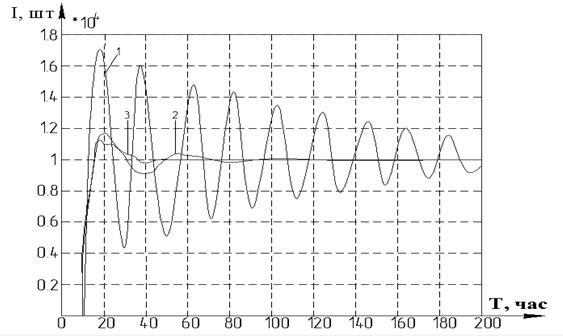

Экспериментальным путем получены графики изменения количества эквивалентных исполнений Ii за время t. В качестве эквивалентного исполнения Ii понимается i-й из общего числа N комплект конструкторско-технологической документации (i=1, 2…N) (рис. 3).

Рисунок 3 - Графики изменения I при разработке различных проектов

На рисунке 3 представлены для примера графики изменения I при разработке трех выполняемых проектов на :

· кривая 1 (------) – проект «Мельница валковая среднеходная 260»;

· кривая 2 (------) – проект «Лопасть турбины»;

· кривая 3 (------) – проект «Ролики конвейера ленточного».

Как видно из графиков на рисунке 3 изменение Ii носит колебательный характер. Поэтому в диссертации сделан вывод о целесообразности описания изменения I уравнением колебательного звена (1), которое в дальнейшем будет использовано в качестве проектно-производственной интегрированной системной модели ЕИП для разработки алгоритма управления ЕИП. Такого рода аппроксимации применяются в производственно-экономических системах, однако никогда не использовались для описания ЕИП.

| (1) |

![]() Начальные условия решения уравнения (1):

Начальные условия решения уравнения (1): ![]()

В системе уравнений (1) k, ω0 представляют собой диагональные квадратичные матрицы размерностью ![]() коэффициентов затухания и собственных частот соответственно; F=(F1,F2,…,Fi,…,FN)T – N-мерный вектор вынуждающих сил.

коэффициентов затухания и собственных частот соответственно; F=(F1,F2,…,Fi,…,FN)T – N-мерный вектор вынуждающих сил.

Информационную насыщенность ЕИП в этом случае можно оценить величиной IΣ:

| (2) |

В качестве примера относительно работы ЕИП рассмотрен проект «Лопасть турбины» (i=2) (рис.3. кривая 2). Точкой начала изменения I2 является I02=4 000 исполнений – объем информации до начала разработки проекта. В результате разработки проекта «Лопасть турбины» объем информации в ЕИП увеличился до 15 000 исполнений. Технические средства ЕИП позволяют сохранять информацию в объеме 35 000 исполнений, поэтому для разработки нового проекта необходимо перенести не используемую в производстве информацию в архив или реструктуризировать с целью уменьшения I2. Этим объясняются колебания кривой I2, которые продолжаются до тех пор, пока рабочая область ЕИП не освободится до необходимых и возможных пределов.

Решение Ii(t) каждого из неоднородных дифференциальных уравнений системы (1) при Fi(t)=Fi=const имеет вид:

| (3) |

В решении (3) амплитуда колебаний![]() , коэффициент затухания

, коэффициент затухания ![]() , частота колебаний

, частота колебаний ![]() и фаза колебаний

и фаза колебаний ![]() являются параметрами, подлежащими идентификации по экспериментальным данным, которая произведена в третьем разделе диссертации. В производственном смысле

являются параметрами, подлежащими идентификации по экспериментальным данным, которая произведена в третьем разделе диссертации. В производственном смысле ![]() - максимальное количество эквивалентных исполнений, поступивших в ЕИП при разработке проекта;

- максимальное количество эквивалентных исполнений, поступивших в ЕИП при разработке проекта; ![]() - показатель инертности производственного процесса, характеризующий реакцию ЕИП на изменения объема конструкторско-технологической документации;

- показатель инертности производственного процесса, характеризующий реакцию ЕИП на изменения объема конструкторско-технологической документации; ![]() - показатель апробированности решений показывает, сколько возможно сделать циклов по модификации документооборота и ЕИП в течение заданного промежутка времени до достижения допустимого уровня объема информации (развития ЕИП); вход Fi - исходная внешняя по отношению к ЕИП информация, полученная из других отделов, а также любые результаты деятельности конструкторско-технологической подготовки; выходы Ii(t) - информация, которая направляется непосредственно на производство.

- показатель апробированности решений показывает, сколько возможно сделать циклов по модификации документооборота и ЕИП в течение заданного промежутка времени до достижения допустимого уровня объема информации (развития ЕИП); вход Fi - исходная внешняя по отношению к ЕИП информация, полученная из других отделов, а также любые результаты деятельности конструкторско-технологической подготовки; выходы Ii(t) - информация, которая направляется непосредственно на производство.

В диссертации предложен адаптивный алгоритм управления ЕИП на базе проектно-производственной интегрированной системной модели (рис. 4), основанный на изменении Fi с помощью обратной связи и адаптивной коррекции параметров ![]() и ki модели ЕИП. Разработанный алгоритм позволяет обеспечить требуемую организацию ЕИП, при которой новая информация, поступающая от конструктора и технолога, приводит к изменениям входных данных бизнес-процессов и к реструктуризации ЕИП, под которой подразумевается сокращение объема информации за счет создания модулей. Время автореинжиниринга tap, за которое после n=4π/ω0 колебаний будет завершена перенастройка ЕИП, и соответствующая информация будет перенесена в архив, можно считать затраченным на общую информационную организацию производства.

и ki модели ЕИП. Разработанный алгоритм позволяет обеспечить требуемую организацию ЕИП, при которой новая информация, поступающая от конструктора и технолога, приводит к изменениям входных данных бизнес-процессов и к реструктуризации ЕИП, под которой подразумевается сокращение объема информации за счет создания модулей. Время автореинжиниринга tap, за которое после n=4π/ω0 колебаний будет завершена перенастройка ЕИП, и соответствующая информация будет перенесена в архив, можно считать затраченным на общую информационную организацию производства.

Анализ колебаний I в алгоритме производится на основе решения уравнения (1). Управление ЕИП - посредством изменения входных воздействий Fi, то есть проведения модификации бизнес-процессов на основе их анализа, для которого применяется разработанная автором автоматизированная информационная система конфигурирования бизнес-процессов предприятия.

Рисунок 4 - Алгоритм управления ЕИП

Предложенный алгоритм не только позволяет управлять ЕИП, но и реализует процедуру автореинжиниринга.

Таким образом, под проектно-производственной интегрированной системной моделью понимаем объектно-ориентированную модель ЕИП (1), основанную на сетевом представлении результатов конструкторско-технологической подготовки производства, эволюция которой производится в виде осциллирующей реакции (3) на появления новых проектных данных.

Реализация предложенного подхода приведена в четвертом разделе диссертационной работы.

В третьем разделе диссертации на основании системного подхода разработана система управления ЕИП. Для синтеза системы управления произведена идентификация параметров модели (1) ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . Так, для проекта «Лопасть турбины» решением (3) одного из уравнений системы (1) аппроксимированы данные Iэ2(t) (рис. 5), полученные экспериментальным способом (кривая 2 на рисунке 3).

. Так, для проекта «Лопасть турбины» решением (3) одного из уравнений системы (1) аппроксимированы данные Iэ2(t) (рис. 5), полученные экспериментальным способом (кривая 2 на рисунке 3).

В качестве критерия близости при параметрической идентификации аппроксимирующей функции к аппроксимируемой использован квадратичный критерий K для непрерывных функций:

| (4) |

Задача идентификации модели (1) сводится к минимизации выражения (4) по переменным величинам ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . Для численной реализации задачи использовали метод координатного спуска, а для минимизации невязки - метод парабол.

. Для численной реализации задачи использовали метод координатного спуска, а для минимизации невязки - метод парабол.

Т. к. Iэi – экспериментальное количество исполнений в ЕИП, представляющее собой дискретную величину, то задача программирования может быть трансформирована в дискретной форме:

| (5) |

Отказавшись от поиска нулей производных ![]() , применили метод координатного спуска непосредственно к выражению (5). В этом случае в методе координатного спуска найдены уже не нули производных, а минимумы самой функции (5) при различных

, применили метод координатного спуска непосредственно к выражению (5). В этом случае в методе координатного спуска найдены уже не нули производных, а минимумы самой функции (5) при различных  , в качестве которых использовали значения параметров

, в качестве которых использовали значения параметров ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() .

.

Итерационный процесс нахождения такого ![]() , при котором

, при котором ![]() минимизируется, описывается выражением:

минимизируется, описывается выражением:

| (6) |

где h – шаг алгоритма.

При входном ступенчатом воздействии F2=1,77*104 в результате идентификации (рис. 5) данных проекта «Лопасть турбины» (i=2, рис. 3) получены значения:

Кривые функций аппроксимации имеют вид (рис. 5).

Значение погрешности модели после идентификации по критерию (4) составляет K=3.7, что допустимо.

При этом основное отклонение проявляется на этапе установившегося режима (рис. 5), характерного для разработанных проектов, и не влияет существенно на результат.

Рисунок 5 - Результаты параметрической идентификации модели

кривая 1 – экспериментальные данные проекта «Лопасть турбины» Iэ2; кривая 2 – аппроксимирующая кривая I2.

В работе предложена структура системы управления ЕИП (рис.6). В качестве отрицательной обратной связи (регулятор) рассматриваем системного администратора, начальников отделов конструкторов и технологов, главного инженера предприятия и т. д. Положительная обратная связь (отдел маркетинга и развития) обеспечивает конкурентоспособность предприятия, отражает наращивание мощностей производства. Рассмотрение этой связи в работе не вели, предположив, что она входит в состав объекта.

Синтез системы управления ЕИП основывается на принципе замкнутых по отклонению систем.

Синтез системы управления ЕИП основывается на принципе замкнутых по отклонению систем.

Рисунок 6 - Структура системы управления

WПОС – звено положительной обратной связи; WЕИП – передаточная функция ЕИП; WРЕГ – передаточная функция регулятора

Основные критерии качества системы, учитываемые при синтезе, отражают производственный смысл её характеристик:

1. Допускается амплитуда колебаний (динамическое отклонение I) в диапазоне  согласно техническим возможностям ЕИП интегрировать в себе максимально допустимый объем информации.

согласно техническим возможностям ЕИП интегрировать в себе максимально допустимый объем информации.

2. Степень затухания ![]() не должна быть ниже 0.7, так как это может дестабилизировать работу производства в значении времени выполнения операций (работ) и их этапов.

не должна быть ниже 0.7, так как это может дестабилизировать работу производства в значении времени выполнения операций (работ) и их этапов.

3. Перерегулирование ![]() не должно превышать 30% из-за возможности возникновения слишком больших однократных нештатных отклонений в информационной структуре предприятия.

не должно превышать 30% из-за возможности возникновения слишком больших однократных нештатных отклонений в информационной структуре предприятия.

4. Время переходного процесса согласно требованиям производства не должно превышать 80 рабочих часов, то есть ![]() . Так как время выполнения проекта изменяется в зависимости от его сложности и трудоемкости, то время переходного процесса будет отличаться для различных проектов. Однако максимальное время, отведенное для изменений в структуре ЕИП не должно превышать заданного, иначе это может привести к застою производства и потере заказчика.

. Так как время выполнения проекта изменяется в зависимости от его сложности и трудоемкости, то время переходного процесса будет отличаться для различных проектов. Однако максимальное время, отведенное для изменений в структуре ЕИП не должно превышать заданного, иначе это может привести к застою производства и потере заказчика.

На основании выбранных и обоснованных критериев качества произведен синтез системы управления ЕИП, который сводится к определению структуры регулятора и его параметров.

Расчетная структура системы управления ЕИП содержит звено регулятора ![]() и звено задержки

и звено задержки ![]() , отражающее период времени, необходимого для принятия решений по управлению ЕИП (рис. 7).

, отражающее период времени, необходимого для принятия решений по управлению ЕИП (рис. 7).

|

Рисунок 7 - Структурная схема системы управления ЕИП

Согласно (1) передаточная функция ЕИП имеет вид:

| (7) |

где

Проведенный анализ показывает, что наиболее универсальным типом регулятора является ПИД-регулятор, передаточная функция которого имеет вид:

| (8) |

Расчет его параметров осуществлен на основе минимизации среднеквадратичного критерия:

| (9) |

где  - переходная характеристика системы, зависящая от коэффициентов регулятора,

- переходная характеристика системы, зависящая от коэффициентов регулятора, ![]() - идеальный переходный процесс с заданными показателями качества

- идеальный переходный процесс с заданными показателями качества

Расчет параметров ПИ, ПИД и П - регуляторов произведен методом сопряженных градиентов (табл. 1). Время τ=10 часам, регламентированное стандартом предприятия, принято типовым для принятия управленческих решений в отношении документооборота в частности и ЕИП в целом.

Построены графики переходных процессов, с помощью которых можно выбрать структуру регулятора и его параметры.

Таблица 1.

Регулятор | Значения параметров при |

П | kp = 0.013 |

ПИ | Ti = 0.63816; kp = 0,022 |

ПИД | Td = 0.16591;Ti = 0.56155; kp = 0,023 |

Рисунок 8 позволяет сделать вывод, что наиболее подходящими для системы управления являются ПИ и ПИД-регуляторы, так как при их включении система управления отвечает всем заданным критериям качества (табл. 2).

Таблица 2.

Критерий качества | Вид регулятора | |

ПИ | ПИД | |

Амплитуда А0, шт | 1.18*104 | 1.16*104 |

Время переходного процесса Т, час | 58 | 36 |

Перерегулирование σ, % | 18 | 16 |

Степень затухания, ψ | 0.8 | 1 |

|

Рисунок 8 - Графики переходных процессов

1 –с П-регулятором; 2 - с ПИ-регулятором; 3 - с ПИД-регулятором

Функцию ПИД-регулятора выполняют – системный администратор, отвечающий за функционирование ЕИП и запускающий автоматизированную информационную систему управления ЕИП (система конфигурирования бизнес-процессов и технологических процессов); технолог, который следит за целостностью информации, решает вопрос о помещении информации в архив; менеджер по управлению бизнес-процессами принимает решение о внесении изменений в конкретную работу или в бизнес-процесс в целом. Пропорциональное звено регулятора позволяет пересылать часть информации сразу в ЕИП, а затем на производство. Интегральное звено регулятора отвечает за накопление информации (контроль транзакций в журнале базы данных), которая затем поддается реструктуризации. Дифференциальное звено позволяет заранее определить конфигурацию и структуру ЕИП (семантическая сеть). Параметр ПИД-регулятора kp определяет часть от общего количества информации, равную 2,3%, которую необходимо помещать в ЕИП по мере поступления, чтобы тем самым обеспечить его стабильную работоспособность. Параметр Td показывает время, за которое необходимо заранее подать информацию, чтобы задать основную структуру ЕИП. Параметр Ti определяет время задержки (накопления) информации, чтобы избежать перегрузки и отказа системы.

Однако в реализации регулятор типа ПИ проще, так как не требует определения части информации для передачи в ЕИП по скорости её поступления. Поэтому для реализации предложен ПИ-регулятор с параметрами из таблицы 1.

Для каждого вновь поступаемого в ЕИП проекта необходима перенастройка регулятора таким образом, чтобы параметры колебаний в ЕИП не превышали заданных норм, и система управления отвечала заданным критериям качества. Это обусловлено разными трудозатратами на различные проекты, а, следовательно, различными ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() в решении (3).

в решении (3).

В диссертации предложена адаптивная система управления ЕИП на основе идентификационного алгоритма адаптации (рис. 9)

|

Рисунок 9 - Структура адаптивной системы управления

Блок адаптации реализуется с помощью двух алгоритмов:

1. алгоритм идентификации параметров  ;

;

2. алгоритм адаптивной настройки параметров регулятора ![]() .

.

Первый алгоритм реализован с помощью метода координатного спуска с минимизацией параметров методом парабол. Второй алгоритм предполагает использование метода сопряженных градиентов, который использовали для первичной настройки параметров регулятора. В диссертации представлены блок-схемы данных алгоритмов.

Началом адаптивной настройки регулятора является разработка нового проекта, характеризующегося своими значениями параметров ki, ω0i, А0, φi.

Время адаптивной настройки регламентируется временем исполнения нового проекта. В качестве регулятора рассматриваются специалисты, использующие программный комплекс, разработанный в диссертации и внедренный на начальных этапах становления ЕИП. Однако время, за которое должна пройти адаптация зависит от: длительности, сложности и трудоемкости проекта, объема задела, степени формализованности заказа, характера заказа и работы с заказчиком, степени конфигурируемости заказа, степени модульности ЕИП. Поэтому общее время адаптивной настройки складывается из времени на перенастройку регулятора и времени на изменение каждого указанного показателя, если его нужно и можно менять. Согласно требованиям предприятия время на адаптивную настройку не должно превышать 20% от общего времени выполнения проекта.

Время работы алгоритма идентификации и адаптивной настройки для рассматриваемого в диссертации проекта «Лопасть турбины» составляет 113 часов (14% от общего времени) с учетом ввода данных. Поэтому можно считать выполненным условие квазистационарности при идентификации, проведенной в разомкнутом контуре. Это значение времени включает: время первого (максимального) поступления информации – 110 часов, время идентификации параметров – 1 час, время адаптивной настройки регулятора (генерация и распределение указаний и распоряжений исполнителям и подразделениям) – 2 часа. Идентификация производится с помощью написанного автором программного файла в системе MatLab 6.5.

В четвертом разделе проведена системная программно-алгоритмическая реализация системы управления ЕИП. Разработанный комплекс программных средств в рамках проектно-производственной системной модели позволил сформировать механизм конфигурирования ЕИП. Основу данного механизма составляют процессы системного анализа (рис. 10): коммерческих проектов предприятия; технологических процессов; качества ТП; структуры представления ТП в ЕИП, алгоритмы которых представлены в работе.

Рисунок 10 – Системные компоненты механизма конфигурирования ЕИП

Программная реализация системы управления ЕИП проведена посредством разработки автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений, состоящей из системы конфигурирования бизнес-процессов и системы конфигурирования структуры технологических процессов.

Система анализа бизнес-процессов позволяет графически представить бизнес-процесс, проводит его оценку по заданным критериям и выдает рекомендации по корректировке работ или изменению бизнес-процесса в целом. Для проведения анализа был взят процесс конструкторской подготовки производства, для которого определены следующие критерии оценки каждой из работ: время выполнения определенной работы Тр; стоимость работы ![]() ; уровень качества Uк; количество итераций N. В результате анализа получены рекомендации по конфигурированию бизнес-процесса.

; уровень качества Uк; количество итераций N. В результате анализа получены рекомендации по конфигурированию бизнес-процесса.

Разработанная система модификации структуры представления ТП в ЕИП позволяет на основе анализа и сравнения структуры проектируемого ТП с другими, ранее разработанными, создавать модули, за счет чего реструктуризировать ЕИП. В качестве средства обмена информацией между системами используются XML-файлы. Система взаимодействует с САПР ТП и PDM-системой, которые используются на предприятии.

Пятая глава посвящена внедрению разработанной проектно-производственной интегрированной системной модели, системы управления ЕИП, системы конфигурирования бизнес-процессов и структуры ТП на Сызранском предприятии тяжелого машиностроения . Предложена методика внедрения, а также подробно описана сама процедура. На основе системного анализа информационных потоков разработана функциональная системная модель основной деятельности предприятия (рис. 11), проведен анализ деятельности конструкторов и технологов, их взаимодействия, этапов конструкторского проектирования с использованием систем PDM SMARTEAM и CAD/CAM/CAE CATIA.

Рисунок 11 – Функциональная системная модель деятельности

В результате практического применения проектно-производственной интегрированной системной модели и системы конфигурирования бизнес-процессов и структуры ТП разработаны алгоритм проектирования ТП, алгоритм автоматической привязки оборудования и инструмента.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Диссертация посвящена системному анализу и управлению ЕИП машиностроительного предприятия. В результате работы достигнуты следующие результаты:

1. Проведен системный анализ методов и технологий организации ЕИП предприятия, а также условий его функционирования.

2. Разработан комплекс системных моделей ЕИП, обеспечивающий его открытость и адаптивность.

3. Проведено исследование проектно-производственной интегрированной системной модели ЕИП как объекта управления.

4. Разработаны алгоритмы управления ЕИП на основе разработанного комплекса моделей.

5. Предложена структура системы управления с учетом адаптивной настройки.

6. Разработан комплекс программ, реализующих алгоритмы управления ЕИП, а именно система конфигурирования бизнес-процессов и структуры технологических процессов.

7. Все основные принципы проектно-производственной интегрированной системной модели ЕИП, а также система управления и комплекс программ внедрены на , в результате чего:

· в качестве основного источника знаний при организации ЕИП принята САПР;

· в результате проведения реинжиниринга получено стандартизованное и подробное описание всех потоков информации;

· проведен анализ всех бизнес-процессов конструкторской подготовки при помощи разработанной системы «АПУР», с учетом выданных рекомендаций переработаны составляющие бизнес-процессов по тем или иным критериям;

· на основе введения понятия автореинжиниринга обеспечено автоматическое конфигурирование ЕИП предприятия;

· организация объектно-ориентированного ЕИП позволяет хранить все объекты, используемые на предприятии в работе (документы, материалы и т. д.), в структурированном виде и обеспечивает их взаимосвязь;

· обеспечивается целостность и непротиворечивость моделей и справочников системы;

· в ЕИП обеспечивается одновременная работа группы пользователей с единой информацией с разграничением прав доступа и контролем версий. Разграничение прав доступа сотрудников к информации производится как на сами объекты, так и на конкретные действия пользователей (Экспорт/Импорт в файл, Создание отчетов и т. д.).

· система содержит встроенный генератор отчетов для построения произвольных отчетов. Пакетное формирование отчетов позволяет сформировать комплекты документации по набору разных объектов (процессы, субъекты, объекты управления и т. д.), например, пакет отчетов по подразделению и набору процедур.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность за консультацию и ценные замечания, а также за помощь и поддержку в исследовательской работе кандидату технических наук, доценту кафедры информационных систем и технологий Самарского государственного аэрокосмического университета Иващенко Антону Владимировичу; начальнику технологического отдела Макарушину Максиму Николаевичу.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. , Митришкина -производственная модель единого информационного пространства предприятия. // Самара: Издательство Самарского научного центра Российской академии наук, 2006г. – 152с., ил.

2. , . Автореинжиниринг единого информационного пространства предприятия. // Самара: Издательство Самарского научного центра Российской академии наук, 2006г. – 116с., ил.

3. , , Лившиц единого информационного пространства машиностроительного предприятия на основе проектно-производственной модели. // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Техн. науки - 2006г. – Вып. №41 - С. 82-89

4. Митришкина информационных технологий в управлении производственным процессом. // Сборник статей IV Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике».- Пенза: Пенз. гос. педаг. университет им. ; Приволжский Дом знаний, 2004.- С. 148-149.

5. , . Прохоров конструкторско-технологической подготовки производства на основе организации единого информационного пространства. // Труды международного симпозиума «Надежность и качество».- Пенза: Издательство Пенз. госуниверситета, 2005.- С. 231-233.

6. Митришкина ресурсами технологического процесса на основе использования методологии SADT. // Сборник материалов международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития энерготехнологии».- Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. , 2005.- С. 68.

7. , Иващенко и оптимальное управление ресурсами технологического процесса на основе использования методологии SADT. // Сборник статей XII Международной научно-методической конференции «Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в образовании».- Пенза: Пенз. госуниверситет, 2005.- С. 235-237.

8. , Иващенко модель единого информационного пространства для автоматизации управления производством. // Сборник трудов 3-ей международной научно-технической конференции «Информатизация процессов формирования открытых систем на основе САПР, АСНИ, СУБД и систем искусственного интеллекта».- Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2005. – С. 89-92.

9. , , Данелянц проектирования проектно-производственной модели. // Труды международного симпозиума «Надежность и качество» в 2-х томах, том 1. – Пенза: Пензенский гос. университет, 2006г. – С. 173.

10. Митришкина анализатор – базовый элемент мониторинга системы управления качеством продукции. // Сборник материалов VI Всероссийской конференции - семинара «Проектирование, обеспечение и контроль качества продукции и образовательных услуг».- Самара: Изд-во СамГТУ, 2003. – С. 69-72.

11. Митришкина отечественных систем автоматического проектирования. // Сборник докладов студентов и аспирантов Всероссийской научно-технической конференции «Средства и методы обеспечения и управления качеством».- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2004. – С. 138.

12. Митришкина -алгоритмические комплексы управления технологическим процессом. // Сборник докладов студентов и аспирантов Всероссийской научно-технической конференции «Средства и методы обеспечения и управления качеством».- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2004. – С. 141-142.

13. Митришкина проектирования технологического процесса на основе методологии DFMA. // Сборник материалов II городской молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал города – XXI веку».- Самара: Изд-во СамГТУ, 2004.- С. 118-120.

14. Митришкина -аналитическое обеспечение технологического процесса. // Сборник тезисов докладов XXX Самарской областной студенческой научной конференции.- Самара: Департамент по делам молодежи Самарской области, Самарский областной совет по научной работе студентов,2004. – С. 151.

15. Митришкина методологии DFMA для совершенствования технологичности конструкций изделий. // Сборник докладов студентов и аспирантов Всероссийской научно-технической конференции «Средства и методы обеспечения и управления качеством».- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2004. – С. 139-141.

Автореферат отпечатан с разрешения диссертационного совета

Д 212.217.03 ГОУ ВПО Самарский Государственный Технический Университет

(протокол от «16» апреля 2007г.)

Заказ № 000 .Тираж 100 экз.

Отпечатано на ризографе

Самарский Государственный Технический Университет

Отдел типографии и оперативной печати

44

,

, ,

,