Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г о р о д а М о с к вы Юго-Западное окружное управление образования

Государственное образовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 000

Москва, ул. Винокурова, д. 19 Телефон

На конкурс «Заповедным островам – жить!» 2007 год

Детское общественное объединение «Дети Солнца»

Учебная исследовательская работа

(комплект: печатная работа и электронная презентация)

«Рядом с человеком и в мире и в бою:

служебные собаки в годы Великой отечественной войны

(посвящается 65-летию Битвы под Москвой)»

Выполнили: Зосимов Георгий 7 класс

Дъячкова Ольга 7 класс

Научный руководитель:

,

учитель биологии

Москва

2007

Содержание

Краткое изложение 1

Введение 3

1. Боевые собаки 6

1.1 Собаки-истребители танков 6

1.2 Диверсионные собаки 9

2. Обеспечение и обслуживание 11

2.1 Собаки разведывательной службы.

Минно-розыскные собаки 11

2.2 Ездовые собаки 21

2.3 Собаки-связисты 22

2.4 Сторожевые и караульные собаки 23

2.5 Собаки - санитары 24

Заключение 25

Приложение

Из истории собаководства 27

Справочные материалы 35

Краткое изложение исследовательской работы

«Рядом с человеком в мире и в бою: служебные собаки в годы Великой Отечественной войны»

(посвящается 65-летию Битвы под Москвой)

Школа № 000 Юго-Западный округ

Зосимов Георгий 7 класс

Дъячкова Ольга 7 класс

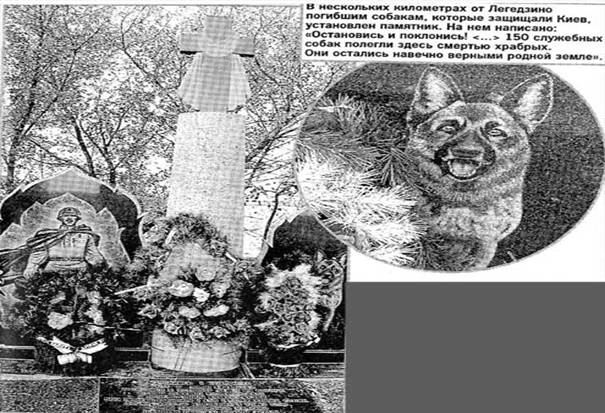

Памятник

погибшим собакам в годы ВОВ

(установлен в нескольких километрах от Легедзино, Украина)

На нем написано:

“Остановись и поклонись!

150 служебных собак полегло здесь смертью храбрых. Они остались навечно верны родной земле”.

В 1941—1943 годах

- сформировано 168 отдельных отрядов, батальонов и полков различных служб по собаководству;

-любителями-собаководами сдано в армию свыше 60 тыс. собак, которых

обучили в школах, а затем отправили на фронт;

24 июня 1945 года на параде Победы на Красной площади прошли батальоны военных собаководов со своими питомцами.

Собаки выполняли на фронте разную, зачастую самую сложную работу, которая оказывалась не под силу людям.

Среди них были ездовые, связные, санитары, истребители танков, миноискатели, разведчики, сторожевые, диверсионные

служебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 468 мин и более 150 снарядов. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награжден медалью “За боевые заслуги”.

• Главнокомандующий распорядился:

• “Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моей шинели...”.

• Вслед за “коробкой” ЦОКЗШВС на Параде Победы шел главный кинолог международной федерации служебного собаководства подполковник , неся Джульбарса на шинели генералиссимуса...

• Вскоре, честно заработав “персональную пенсию”, Джульбарс был

• отправлен в Центральную школу военного собаководства.

-----1

-1-11-

Собаки - истребители танков

Из донесения командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Лемошенко

от 01.01.01 года:

«В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда…

Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится»

В июле 1941 года под Черниговом в армии генерала Лелюшенко собаки подорвали 6 немецких танков, а в Приднестровье - около 20.

В оперативной сводке Совинформбюро от 2 июля 1942 года говорилось:

“На одном из фронтов 50 немецких танков попытались прорваться в расположение наших войск. Девять отважных четвероногих “бронебойщиков” из истребительного отряда старшего лейтенанта Шанцева подбили 7 немецких танков”.

«Собаки связи несут службу четко и уверенно. Отмечено много случаев, когда при полной невозможности использовать другие средства связи собаки своевременно доставляли все донесения и приказания. Даже тяжело раненная собака, как правило, доползает до места своего назначения и доставляет донесение».

(Совинформбюро, 27 апреля 1942 года)

Первые собаки связи появились

на вооружении Красной Армии еще в 1927 году.

Ими за 4 года войны было доставлено около 200 тысяч боевых донесений. Важные сообщения собаки переносили в специальных портдепешниках на ошейниках

Отряды связных собак были обучены прокладывать телефонные кабели-провода. Всего собаками-связистами было протянуто восемь тысяч километров телефонного кабеля.

У фронтовых собак была даже своя форма: зимой на них одевали белые халаты, делавшие их незаметными на снегу.

Собака Норка в труднейших условиях и за короткий срок доставила 2398 боевых донесений,

Пес по кличке Рекс – 1649.

В 1944 году при ликвидации Никопольского плацдарма пес Джек доставил 2982 боевых донесения, причем поддерживал связь между частями, переплывая Днепр!

А «боец» Ленинградского фронта собака Дик –донесений!

Сторожевые и караульные собаки

-охрана важных военных объектов сокращала количество личного состава, привлекаемого для несения службы;

-для поиска диверсионных групп противника, особенно для поиска вражеских снайперов-“кукушек”;

Собаки-санитары

Санитарная собака, обнаружив раненого бойца, привлекала его внимание к надетой на нее сумке с водой и медикаментами. После того как раненый брал все для него необходимое, собака возвращалась к вожатому-санитару и подводила его к пострадавшему. Одна санитарная собака должна была обыскивать местность в радиусе до 200 метров.

Для санитарной службы успешно использовались собаки пород чабанская собака, русский черный терьер, эрдельтерьер, немецкая овчарка и др.

Минно-розыскные собаки

Две немецкие овчарки: Джек и Фрося.

Джек за 14 минут работы обследовал

200 метров дороги и обнаружил при этом

12 различных взрывных заграждений.

Фрося на таком же участке за 19 минут обнаружила 16 взрывных заграждений.

Животные не пропустили ни одной мины.

Овчарка Дик нашла 12 тысяч немецких мин, и она же спасла Павловский дворец под военным Ленинградом, обнаружив заложенную фашистами бомбу в 2,5 тонны с часовым механизмом. И обнаружила всего за час до взрыва!

Умершего после войны Дика похоронили с воинскими почестями

Введение

Мало кто помнит об участи собак в войнах. А ведь роль их была

значительна.

Испокон веков люди использовали их на войне.

Сохранились сведения, что в античном мире применялись в бою огромные злые мастифы в шипастых ошейниках, которых спускали на врага.

Атака собачьей своры только на первый взгляд кажется смехотворной.

Вооруженные копьями, прикрытые щитами воины не могли противостоять

собакам. Копьем ее не проткнуть – слишком быстрая и мелкая мишень. Всей своей массой собаки прыгали на щиты и сбивали солдат с ног. Затем в действие приходили мощные челюсти и острые когти. Несчастным солдатам оставалось только отмахиваться мечами, если они успевали вытащить их из ножен.

Передняя линия ломалась, чего и добивался враг. Вслед за мастифами уже мчалась неприятельская конница, набегала пехота…

Но после изобретения огнестрельного оружия зубы и когти стали практически бесполезны. Человек стал использовать природную ловкость, силу, неприхотливость, выносливость и прекрасный нюх собак. Появились новые виды “собачьей” работы...

Человек – существо воинственное.

И сколько бы ни говорилось, что война – это зло, страшнее которого ничего не было и не будет, наверное, не проходило и десятилетия, чтобы где-нибудь на земном шаре не вспыхивало бы кровопролитие.

А сколько способов уничтожения себе подобных придумали люди – вообще не поддается исчислению. Но какое бы оружие не изобреталось, люди все равно не могут обойтись на войне без представителей других видов существ.

Раньше использовали лошадей, сейчас уже поговаривают о том, чтобы обучить ратному делу даже дельфинов. Но все же первые помощники человека во всем, даже в войне – это собаки. Еще в Карфагене сохранилось предание о том, что этот город был спасен именно благодаря военным собакам. Не уменьшилось их значение и в наш просвещенный век.

В своей работе мы бы хотели подробно рассказать об использовании служебных собак в годы Великой Отечественной войны, так как именно на это время приходится пик использования собак в военной службе.

Самое страшное испытание, которое обрушилось на нашу страну, унесшее миллионы жизней, – это Великая Отечественная война годов. И животные – разные, но все же в большинстве своем собаки – сыграли в ней свою роль.

Впрочем, надо отметить, что животные воевали с обеих сторон.

Очевидцы наверняка помнят, например, немецких овчарок, которые охраняли концлагеря на оккупированных фашистами территориях. Справедливости ради надо отметить, однако, что не собаки виноваты в чудовищных преступлениях, совершаемых их хозяевами. Они просто были такими, какими их хотели видеть те, кого они всей душой любили и кому были преданы. Такова уж собачья натура…

И все же ненависть к фашистам во всем мире была столь велика, что она перешла и на собак, причем не только на тех, которые принадлежали немецким воякам, но и на всех немецких овчарок вообще. В Западной Европе и США эту породу даже переименовали в эльзасскую овчарку, чтобы не возникало подобных ассоциаций.

И все равно находились люди, которые преследовали этих собак, даже убивали их. Просто за то, что они были похожи на тех самых, фашистских.

Но нельзя переоценить роль собак и в победе над фашизмом.

Только в советской армии в годы Великой Отечественной войны служило более 60 тысяч собак. И их заслуги в ратном деле огромны.

Не случайно 24 июня 1945 года на параде Победы на Красной площади прошли батальоны военных собаководов со своими питомцами. Собаки выполняли на фронте разную, зачастую самую сложную работу, которая оказывалась не под силу людям. Среди них были ездовые, связные, санитары, истребители танков, миноискатели, разведчики, сторожевые, диверсионные. Сейчас, в год 65-летия Битвы под Москвой, когда будут чествовать ветеранов, неплохо было бы вспомнить и о них – о тех, кто сохранил сотни тысяч жизней, порой, даже в большинстве случаев, ценой своей собственной.

Например, собаки-истребители танков. Ни одна из них не дожила до Победы. Просто потому, что это изначально были собаки-смертники.

Вот отрывок из донесения командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Лемошенко от 01.01.01 года:

«В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда… Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится».

На счету собак – более 300 уничтоженных танков противника только во время Сталинградской битвы. И столько же собачьих жизней. Хотя кто их считает – в то время не принято было считать и человеческие.

На нартовых, или санитарных собаках вывозились раненые бойцы непосредственно с поля боя. Зимой – на легких санках, летом – на так называемых волокушах или просто на носилках, поставленных на колеса.

Причем вывозили из таких мест, куда не мог подойти никакой другой транспорт. Около 15 тысяч упряжек ездовых собак, участвовавших в войне и прошедших с нашей армией от Волги до Берлина, сражавшихся на всех фронтах – от Черного до Северного моря, - вывезли с поля боя 700 тысяч раненых солдат и офицеров и доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов.

В сложной боевой обстановке, по лесам и болотам, порой непроходимым для человека, связные собаки доставили в роты, батальоны и полки более 200 тысяч документов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Из донесения штаба Ленинградского фронта: «Шесть собак связи, используемых 59 СП (42-я армия), заменили 10 человек посыльных, причем доставка донесений и приказаний от КП СБ в роты и боевое охранение ускорилась в 3 – 4 раза».

Под городом Вереей 14 собак поддерживали связь с гвардейским полком, оказавшимся в тылу врага. Восточноевропейская овчарка Аста, несшая донесение, от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена. Но, истекая кровью, сумела все-таки доползти до цели и доставить донесение.

Сохранился рассказ об эрдельтерьере Джеке, который спас от верной гибели целый батальон. Три с половиной километра под интенсивным обстрелом нес он в ошейнике важное донесение. Прибежал в штаб израненный, со сломанной челюстью и перебитой лапой. Доставив пакет, упал мертвым.

Собака Норка в труднейших условиях и за короткий срок доставила 2398 боевых донесений, а пес по кличке Рекс – 1649. В 1944 году при ликвидации Никопольского плацдарма пес Джек доставил 2982 боевых донесения, причем поддерживал связь между частями, переплывая Днепр! А «боец» Ленинградского фронта собака Дик –донесений!

Наверное, самая ответственная работа выполнялась собаками-миноискателями. 6 тысяч собак обнаружили более 4 миллионов фугасов и других взрывчатых устройств. Они участвовали в разминировании дорог, городов, сел, отдельных зданий. Вот выдержка из директивы начальника инженерных войск всем фронтам от 01.01.01 года:

«Ни на одном из маршрутов, проверенных собаками-миноискателями, не было случая подрыва живой силы и техники. Иногда собаки обнаруживали фугасы на глубине 2,5 метра».

Очень важную роль собаки-миноискатели сыграли во время Ясско-Кишиневской операции: они сопровождали идущие в наступление танки. Специально обученные, они спокойно сидели на броне танков, их не пугали шум мотора и грохот артиллерийских залпов. В подозрительных местах, где могли оказаться минные поля, собаки соскакивали на землю и под прикрытием огня танков производили разведку, обнаруживая мины.

Овчарка Дик нашла 12 тысяч немецких мин, и она же спасла Павловский дворец под военным Ленинградом, обнаружив заложенную фашистами бомбу в 2,5 тонны с часовым механизмом. И обнаружила всего за час до взрыва! Умершего после войны Дика похоронили с воинскими почестями.

Воевали не только породистые собаки, но и их беспородные собратья, причем с не меньшим успехом. Например, маленькая дворняжка Дина не только обнаруживала мины, но и доставляла донесения, уходила во вражеский тыл и помогла подорвать фашистский эшелон. После войны Дину прикомандировали к музею боевой славы. Здесь она и дожила до глубокой старости.

Впрочем, на войне было место не только ратным подвигам. Были и подвиги другого рода, продиктованные необычайной, поистине собачьей верностью и любовью, но не менее ценные. Примеров тому можно найти множество. Вот только один из них. Семью, проживавшую на оккупированной территории, бросили в концлагерь. Их сеттера Сильву, очень красивую собаку, присвоили фашисты. Но Сильва не смирилась с этим. Она не только смогла убежать от захватчиков, но и каким-то немыслимым, ей одной известным способом отыскала этот концлагерь.

Собака прорыла ход под колючей проволокой и по ночам (днем застрелит охрана!) приносила вконец изголодавшимся людям то косточку с остатками мяса, то сырую морковку, чем спасла от голодной смерти ребенка. Сама Сильва была худющей, как скелет.

В послеблокадном Ленинграде прошел удивительный парад – выставка собак. Нет нужды говорить, в каких условиях жили ленинградцы во время 900-дневной блокады, сколько человеческих жизней унесли бомбежки и артобстрел города, сколько людей погибло от голода…

И все-таки были люди, которые нашли в себе силы и мужество делить скудный блокадный паек со своими любимцами. Мы никогда не узнаем, сколько было таких людей. Наверняка не все они дожили до Победы. Известно лишь, что в параде участвовало шестнадцать человек – изможденных, обессиленных, буквально шатающихся от слабости, почти прозрачных. И рядом с ними шли такие же собаки. Среди них были и породистые, и беспородные. Но самое большое внимание привлекла дворняжка с искалеченными, буквально разрезанными на ленточки осколками мин ушами. Собака-миноискатель из блокадного Ленинграда. Неизвестно точно, сколько мин и снарядов обнаружила эта собака. Говорили – много, несколько сотен.

1. Боевые собаки

1.1. Собаки - истребители танков

В 1930 году в стенах Центральной школы военного собаководства изобрели

противотанковый вьюк - возникла мысль о применении собак для истребления танков (автор - слушатель Мошин, противотанковый заряд для собаки разработал слушатель Ниц).

Методика подготовки собак-истребителей танков (СИТ) предусматривала обучение собак подныриванию под днище движущейся бронированной машины.

Сначала собаку приучали принимать пищу близко от танка, стоящего с

выключенным двигателем, затем ставили миску с едой под его днище. Когда

собака приобретала устойчивый навык подбегания под танк (или пробегания под ним), ее обучали делать то же самое при работающем двигателе.

По мере преодоления боязни неподвижного танка собаку обучали работе по движущейся цели. Очень важным элементом было приучение собаки к ношению противотанкового вьюка. Ветераны-собаководы, дрессировавшие СИТ, отмечали, что выработка спокойного отношения собаки к вьюку представляла самую большую трудность в процессе ее обучения. Они никак не хотели носить поклажу на спине, кувыркались, визжали, сбрасывали учебные мины.

Многие собаки выбраковывались именно из-за нежелания нести вьюк.

Хорошо обученная собака стремительно бросалась под танк, причем с

короткого расстояния, чтобы как можно быстрее оказаться в “мертвой” зоне

пулеметов танка. Во вьюк собаки закладывалась противотанковая мина с 2-4

килограммами взрывчатого вещества и специальным взрывателем.

Собак-истребителей танков готовили к одному-единственному бою... последнему. После долгих тренировок на учебном полигоне собаки утрачивали страх перед гремящим, изрыгающим пламя и дым танком, а единственной задачей такой собаки было забежать под его днище. Заряды взрывчатки были закреплены в брезентовых сумках на спине пса. Достаточно было коснуться торчащим вверх штырем-взрывателем относительно тонкого танкового днища, и экипаж танка противника отправлялся к праотцам... в обмен на собачью жизнь.

В конце марта 1935 года на Научно-исследовательском автобронетанковом полигоне в Кубинке прошли испытания собак-истребителей танков и

приспособлений для защиты последних от действий четвероногих мин.

В принципе, собака могла уцелеть: для подрыва танка использовалось вышеописанное седло, но в реальности (собака, как правило, заползала с взрывчаткой под танк) шанс на спасение был близок к нулю.

Попытки использовать собак в качестве противотанкового средства предпринимались и раньше: в 1931-32 гг. в школе служебного собаководства

Приволжского ВО в Ульяновске, в Саратовской бронетанковой школе и лагерях 57-й стрелковой дивизии; в Кубинке также проверялись и приспособления для защиты танков от собачьих атак.

Для того чтобы оградить бронированные машины от подлезания снизу и броска на лобовую броню, были использованы сетки, но псы после неудачной попытки обходили это препятствие сбоку.

Пулеметный огонь не всегда оказывался действенным: подползавшие собаки иногда оставались незаметными для механика-водителя, кроме того, у него было слишком мало времени, чтобы поразить своего противника до того момента,

когда тот оказывался в “мертвом” пространстве пулемета.

В итоге было рекомендовано следующее приспособление: “передняя сетка с металлическими шипами внизу, препятствующая подлезанию под днище танка и верхними шипами на сетке и броне, предохраняющая от прыжка на танк”.

Однако такое сооружение не было принято на вооружение: шипы внизу сетки уменьшали скорость, особенно по рыхлой почве, а те, что были непосредственно на корпусе, могли стать причиной гибели экипажа в случае необходимости

покинуть машину.

Поэтому самым эффективным средством защиты оставались стремительный маневр и огонь: при испытаниях выяснилось, что при перемене направления

движения танка большинство собак отходит в сторону. Действенным было

сопровождение обыкновенных танков огнеметными, залпы которых также

распугивали почти всех боевых собак, хотя находились и такие, что продолжали

бросаться на танк даже после того, как были опалены огнеметной струей.

Результатом экспериментов по использованию собак стал доклад начальника Центральной школы связи о необходимости создания специальной школы, которая готовила бы собак-диверсантов и собак-истребителей танков, а также их вожатых.

В 1935 году собак-истребителей танков приняли на вооружение в Красную Армию.

В начале Великой Отечественной войны, когда противник имел превосходство в технике (танках), все школы собаководства были переключены на подготовку отрядов собак-истребителей танков. Три курсантских батальона Центральной школы были посланы на фронт под Гомель, Брянск и Глухов.

Затем из курсантского состава создали 1-й и 2-й армейские истребительные

отряды, которые воевали под Москвой и на Калининском фронте.

Спешно формировались еще 10 новых истребительных отрядов.

Уже в июле 1941 года на фронт был отправлен первый батальон истребителей танков. 20 августа 1941 года в действующую армию были отправлены

Отдельный батальон спецслужб и 10 армейских отрядов собак-истребителей танков. За ним последовало еще несколько. В июле 1941 года под Черниговом в армии генерала Лелюшенко собаки подорвали 6 немецких танков, а в Приднестровье - около 20.

Особенно отличились собаки при обороне Сталинграда.

Так, в 62-й армии спецотряд под командованием майора Кунина уничтожил 42 танка и 2 бронемашины, а спецотряд старшего лейтенанта Шанцева - 21 танк.

Успешное применение собак-подрывников явилось полной неожиданностью для противника. Немецкое командование издало специальную инструкцию по борьбе с русскими собаками “Танковая собака”. Инструкция подробно излагала описание противотанкового вьюка и взрывного устройства, требовала замеченных собак отстреливать.

Самое трудное время для подразделений противотанковых собак выпало на годы, когда противник всей танковой армадой рвался к Москве и

Сталинграду. Эти подразделения первыми встречали танковые армады, занимая позиции на наиболее опасных направлениях. Противотанковая собака несла для противника не только реальную опасность, но и психологическую.

Немецкие танкисты стали действовать более осторожно.

Из донесения командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Лелюшенко от 14 марта 1942 года:

“ …Практика применения в армии собак 1-го Истребительного

отряда показала, что при наличии массированного применения противником танков противотанковые собаки являются неотъемлемой частью противотанковой обороны

В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного

батальона. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится”.

В оперативной сводке Совинформбюро от 2 июля 1942 года говорилось:

“На одном из фронтов 50 немецких танков попытались прорваться в расположение наших войск. Девять отважных четвероногих “бронебойщиков” из истребительного отряда старшего лейтенанта Шанцева подбили 7 немецких танков”.

В приказе по 6-й армии от 01.01.01 года № 96 говорилось:

“В 6-ой Гв. Армии в боях на Белгородском направлении батальон уничтожил собаками-истребителями 15 танков противника”.

За время Великой Отечественной войны было подготовлено и направлено на фронт 7582 собаки, которые помогли уничтожить свыше 300 танков и более 6000 немецких солдат и офицеров.

В дальнейшем, в связи с увеличением в войсках количества противотанковой артиллерии, потребность в использовании служебных собак для уничтожения танков уменьшилась, число подразделений истребителей танков сокращалось, а в октябре 1943 года они были ликвидированы. Вместо них стали создавать роты минно-розыскной службы с использованием собак.

Собаки-истребители танков (1941год)

1.2. Диверсионные собаки

Диверсионные собаки использовались в партизанских отрядах для подрыва железнодорожных составов. На спине у такой собаки был закреплён разъёмный боевой вьюк. Настоящую славу “русской собачьей школе” (питомнику “Красная Звезда”) принесла дворняжка Дина, о которой писали газеты всего мира.

19 августа 1943 года группа 37-го отдельного батальона миноискателей

получила задание любой ценой уничтожить фашистский эшелон с техникой и солдатами, идущий по железнодорожной линии Полоцк – Дриса. Немцы по всему пути его следования вырубили лес вдоль железной дороги. Незаметно пустить на подрыв можно было только собаку-смертницу.

Карикатура (Кукрыниксы, 1942 год)

Но беспородная Дина умудрилась подползти к эшелону, скинуть взрывчатку, которая крепилась “вьюнком” у нее на спине и животе, и, вильнув хвостом,

быстро ретироваться. С ее помощью было уничтожено 10 вагонов с живой силой противника. Дрессировщика Дины наградили орденом Красного Знамени, а собаке вручили три килограмма мяса...

На Ленинградском фронте в батальоне специального назначения, которым командовал майор , приучили собак с взрывчаткой в специальной сумке пробираться по проходам в колючей проволоке, которые немцы оставляли для перебежчиков с нашей стороны. Попав в расположение противника, собаки забегали в бункера, бросались на двери дзотов, блиндажей и других убежищ, где они чуяли людей. При этом взрыватели, вставленные во вьюки с толом, которые собаки несли на спине, задев за стенку или дверь, срабатывали и взрывали мину.

Необходимые для таких мин специальные взрыватели были сконструированы в Ленинградском физико-техническом институте АН СССР под руководством доктора физико-математических наук .

Диверсионная собака Дина (1943 г)

2. Обеспечение и обслуживание

2.1. Собаки разведывательной службы (минно-розыскные собаки)

Собака имеет от природы не просто развитое обоняние, она обладает

уникальной способностью отыскивать среди множества мощных запахов необходимый, пусть даже слабо выраженный, и она достаточно долго удерживает его

"в обонятельном внимании", не адаптируясь к нему.

По некоторым данным, обонятельная чувствительность собаки более чем в десять тысяч раз превышает человеческую. Она составляет иной раз более миллиона различных запахов, которые различает и запоминает собачий нос.

Стоит вспомнить пример замечательного использования собачьих возможностей шотландской овчарки Дика, которая в годы Великой Отечественной войны нашла околонемецких мин и огромную бомбу с часовым механизмом,

установленную в фундаменте Павловского дворца под Ленинградом.

Выполняя задания вместе с инструктором-кинологом, она неоднократно пересекала линию фронта, и даже подорвала вражеский эшелон.

Будь она человеком - не раз получила бы звания и награды!

В годы Великой Отечественной войны одним из наиболее эффективных

видов применения собак на фронтах была минно-розыскная служба. Достаточно сказать, что при помощи собак менее чем за два года (июнь 1943 г. - май 1945 г.) было обнаружено и обезврежено более четырех миллионов различных мин и фугасов, что сохранило многие и многие тысячи жизней наших солдат.

Первую "Методику дрессировки собак для розыска противотанковых мин", положенную в основу опытной работы по дрессировке минно-розыскных собак, разработали в январе 1940 года капитан и интендант 1 ранга . В феврале того же года группа капитана Голубева приступила к работе. Для опытной дрессировки были отобраны 10 собак различных пород.

Немецкая овчарка Каро и эрдельтерьер Лор за короткое время показали хорошие результаты. Обе эти собаки обнаруживали мины под слоем снега более 10 см с давностью установки мин до 10 дней, при этом мины были различных типов и с различной оболочкой (металлической и деревянной).

Опыт работы с этой группой собак позволил весной 1940 года разработать более совершенную инструкцию по дрессировке минно-розыскных собак.

Минно-розыскные

мероприятия (1943 год)

К началу осени 1940 году дрессировка опытной группы собак была закончена, и 21 сентября на полигоне Центральной школы военного собаководства были проведены первые испытания, весьма обнадеживающие. Через три месяца на Центральном инженерном полигоне в присутствии Маршала Советского Союза состоялись вторые испытания минно-розыскных собак. На этих испытаниях особенно четко работал эрдельтерьер Лор, обнаруживший все мины и не допустивший ни одной ошибки.

высоко оценил новый вид применения собак.

Минно-розыскные собаки получили официальное признание.

Таким образом, к концу 1940 года в Советском Союзе появились первая, правда еще небольшая, группа минно-розыскных собак и инструкции по их

дрессировке.

В годы Великой Отечественной войны подразделения собак-миноискателей выполняли следующие задачи.

В период подготовки наступательных операций минно-розыскные собаки применялись для скрытного проделывания проходов в своих минных полях, для пропуска танков и стрелковых частей или полного снятия своих минных полей (если отсутствовала необходимая документация).

В наступательных операциях минно-розыскные собаки использовались для скрытного обнаружения и устройства проходов в минных полях противника

перед его передним краем и в глубине обороны, для разминирования дорог и

колонных путей вслед за отступающим противником. Это одна из основных задач подразделений минно-розыскных собак. При достаточном количестве времени и средств эти подразделения использовались для сплошного разминирования

местности, населенных пунктов, зданий, поиска "сюрпризов" и фугасов, для

контрольной проверки объектов, разминированных саперными частями.

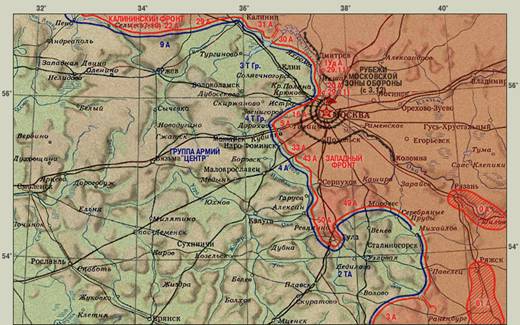

Карта боевых действий на 3.12.1941 года

В наступательных операциях в преддверии широкого, массированного

применения противником различных взрывных заграждений подразделения

минно-розыскных собак целесообразно было придавать с целью их более полного и скоординированного применения инженерным частям. Так было, например,

когда 6 января 1945 года боевым распоряжением штаба 3-й гвардейской армии четыре взвода минно-розыскных собак были приданы батальонам 40-й отдельной инженерной бригады. И это себя полностью оправдало. В ходе начавшегося 12 января 1945 года наступления войск 3-й гвардейской армии обширные и разнохарактерные взрывные заграждения противника в районе Кельце в высоком темпе и при незначительных потерях были успешно преодолены. В ходе этой операции вожатые с минно-розыскными собаками проверили 221 километр дорог, восемь населенных пунктов, обнаружили и обезвредили более 3 тысяч различных

взрывных заграждений.

За успехи в этой операции 2-му отдельному полку специальных служб приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено почетное наименование "Келецкий".

Имели место отдельные случаи применения подразделений минно-розыскных собак в танковых войсках. Так, в директиве начальника инженерных войск Красной Армии от 01.01.01 года, говорилось:

"В Ясско-Кишиневской операции взвод специально отобранных собак-миноискателей, прошедших особую тренировку, успешно выполнял боевую задачу по сопровождению танков. Этот специально обученный взвод собак-миноискателей сопровождал танки на всю глубину зоны оперативных заграждений противника. Собаки привыкли в езде на броне танков, к шуму моторов и к стрельбе из орудий.

В местах, подозрительных на минирование, собаки-миноискатели под прикрытием огня танков производили разведку и обнаруживали минные поля".

Во второй половине 1942 года в Центральной школе военного собаководства под руководством и возобновилась работа по

подготовке минно-розыскных собак.

В ноябре 1942 г. отправленный из школы на Юго-Западный фронт 39-й

отдельный отряд собак особых служб (ООСОС) имел и одно отделение

минно-розыскных собак. Под непосредственным руководством начальника

Центральной школы военного собаководства полковника в

декабре 1942 года это отделение держало первый экзамен в 3-й гвардейской

армии Героя Советского Союза генерал-лейтенанта .

К испытаниям привлекли двух немецких овчарок: Джека и Фросю. Джек за 14 минут работы обследовал 200 метров дороги и обнаружил при этом 12 различных взрывных заграждений. Фрося на таком же участке за 19 минут обнаружила 16 взрывных заграждений. Животные не пропустили ни одной мины.

Через день эти собаки обследовали боевые немецкие и румынские минные поля также весьма успешно.

После испытаний генерал-лейтенант дал положительный

отзыв о работе минно-розыскных собак.

Зимой гг. минно-розыскные собаки работали в районе

Сталинграда.

В январе 1943 года на северо-западной окраине Сталинграда при помощи собак было обнаружено два минных поля, около хутора Гончара - еще одно, затем на реке Дон у станции Сиретинская и хуторов Зимовский и Хмелевский было

обнаружено и обезврежено еще два минных поля.

Всего шестью минно-розыскными собаками 23-го отдельного отряда за 13 дней работы было обнаружено и обезврежено около двух тысяч взрывных заграждений, в том числе более тысячи противопехотных мин и 17 "мин-сюрпризов".

Собаки-миноискатели оказывали большую помощь саперам в обнаружении мин, особенно противопехотных. Иными средствами обнаружить мины было весьма затруднительно из-за большого количества осколков, неразорвавшихся снарядов, бомб.

Успешное применение первых минно-розыскных собак в 3-й гвардейской армии под Сталинградом послужило основой для широкого развертывания этого нового вида их специальной службы.

С начала 1943 года в Центральной школе военного собаководства приступили к массовому обучению собак этой новой специальности. Весной 1943 года были организованы трехмесячные курсы из выпускников-саперов Архангельского инженерного училища по подготовке к работе с минно-розыскными собаками. К этому времени был накоплен значительный опыт, на основе которого создана более совершенная методика дрессировки минно-розыскных собак. С лета 1943 года началась массовая подготовка и широкое применение в Советской Армии собак минно-розыскной службы.

В конце июля в Центральной школе военного собаководства был сформирован сводный курсантский отряд разграждения в составе 3-го и 5-го учебных батальонов (командир отряда полковник ). В начале августа отряд прибыл на Степной фронт и получил боевую задачу: проверить и разминировать бывший оборонительный рубеж противника в районе Ерик - Белгород. Собаки работали уверенно и безошибочно, нашли много не обнаруженных саперами мин и целые минные поля.

Второе боевое задание отряда состояло в разминировании рубежа Белгород - Чугуев вдоль реки Северский Донец. Условия для применения собак здесь

оказались весьма неблагоприятными, так как весь правый берег реки был густо заминирован, минные поля тесно соприкасались, на всех танкодоступных местах противопехотные минные поля были усилены противотанковыми минными

полями.

Одновременно с выполнением этой боевой задачи 1-й роте 3-го батальона было приказано вести работы по разминированию только что освобожденного

Харькова. Здесь собакам пришлось действовать в очень сложных условиях: большой город, множество разрушенных зданий.

За время работы сводного отряда на Степном фронте с 8 августа по 7 октября 1943 года было проверено и очищено от взрывных заграждений около

780 километров дорог и более 800 квадратных километров площади.

При этом было обнаружено и разминировано около 400 минных полей, обезврежено почти 86 тысяч мин различных типов, более 3 тысяч различных

фугасов и "сюрпризов", собрано и складировано около 76 тысяч различных видов боеприпасов. Особенно успешно работал взвод лейтенанта А. Ермошина,

обнаруживший и обезвредивший более 19 тысяч мин.

«Собак-миноискателей нужно рассматривать как наиболее надежное контрольное средство в руках инженерного начальника, прекрасно дополняющее используемые обычно войсками щуп и миноискатель”. Собаки улучшают работу инженерных частей по разминированию, легко завоевывают популярность в войсках и вызывают спрос со стороны общевойсковых командиров, у которых пользуются большим доверием» («В атаку», 1943 год).

Так успешно завершилась боевая работа первого достаточно крупного

подразделения собак минно-розыскной службы. Многим офицерам и бойцам сводного отряда были вручены правительственные награды и знак "Отличный минер".

В сентябре 1943 года из Центральной школы военного собаководства на

Западный фронт для боевой стажировки отправился 1-й учебный батальон под командованием подполковника . Батальону была поставлена задача очистить от взрывных заграждений сильно заминированный бывший

оборонительный рубеж, проходивший по реке Вопец, южнее Дорогобужа.

Работать приходилось в очень сложных условиях, так как мины противник здесь поставил еще шесть - семь месяцев назад, да притом в болотистой пойме реки,

заросшей кустарником и высокой травой. Поэтому здесь особенно хорошие

результаты получились при применении собак как средства саперной разведки - для обнаружения минных полей, отдельных групп мин, проверки обочин шоссе Москва - Смоленск. Батальон с поставленной задачей справился весьма успешно, и за 18 дней разминировали район в 52 квадратных километра, сняв более 50 тыс. различных типов. Штаб инженерных войск Западного фронта дал

отличную оценку работы батальона, 41 курсант был награжден знаком

"Отличный минер".

Таким образом, к осени 1943 года накопился достаточно большой и

убедительный материал об успешном использовании на фронтах собак-миноискателей.

Как итог всего этого, в конце 1943 года Генеральный штаб Красной Армии издал директиву о массовой подготовке в Центральной школе военного собаководства саперов с минно-розыскными собаками.

В сжатые сроки в школе и ее филиале (г. Туринск) было сформировано и подготовлено 8 отдельных батальонов собак-миноискателей (ОБСМ) под

командованием офицеров Н. Орехова, П. Заводчикова, А. Черных, А. Мазовер,

А. Покровского.

Подготовленные школой батальоны и отдельные роты оказывали большую помощь войскам на всех фронтах Великой Отечественной войны, очищая дороги, колонные пути от взрывных заграждений противника, прокладывая проходы в минных полях.

Для этой цели обычно выделялась рота с минно-розыскными собаками.

Так, например, было весной 1944 года, когда одна рота 27-го ОБСМ была

придана 74 СК 38-й армии для расчистки маршрута наступления Бердичев - Винница. Особенно успешно они действовали при окончательной очистке освобожденных территорий от взрывных заграждений противника.

Так, отдельный батальон собак-миноискателей под командованием майора

Д. Скорева участвовал в зимнем наступлении войск Ленинградского фронта и

разгроме немцев под Ленинградом, по разминированию населенных пунктов Урицк, Красное село, Пушкин, Гатчина. При контрольной проверке с собаками улиц Урицка, ранее разминированных саперами, было вновь обнаружено

128 противотанковых мин, а в Пушкине более 209 мин.

Осенью 1943 г. на Юго-Западном фронте успешно действовал 26-й ОБСМ.

С 6 ноября по 6 декабря 1943 года в Киеве им было проверено 7 правительственных зданий, 180 культурно-просветительных учреждений, 647 жилых домов, до 80 километров дорог и улиц.[1]

В трудных условиях весенней распутицы 1944 г. собаки этого батальона за 7-10 дней очистили районы Тернополя, Проскурова от различных взрывных

устройств для сосредоточения там ударной группировки 1-го Украинского

фронта. Овчарка Букет 5 июня 1944 года при повторном обследовании дома, предназначенного для размещения штаба 73-го стрелкового корпуса, нашла в земляном полу несколько мин. Овчарка Роза в подвале здания, где предполагалось разместить госпиталь, нашла мину замедленного действия.

В Львове 10 августа 1944 года 70-й ОБСМ обследовал 34 километра улиц, 102 государственных учреждения, пять жилых домов. При этом было обнаружено и обезврежено 20 противотанковых, 15 противопехотных мин, шесть "сюрпризов", 2 фугаса и 487 авиабомб.

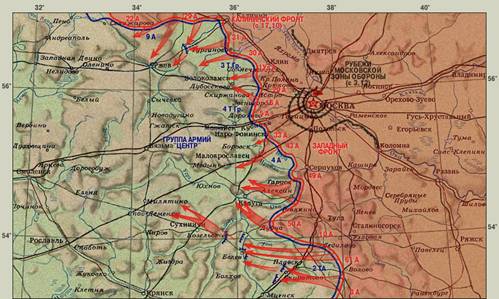

Карта боевых действий на 15 марта 1942 года

Во время обследования города Новоград-Волынский собака Федор в подвале здания горисполкома обнаружила фугас замедленного действия из 30 ящиков

тола по 80 килограммов каждый. Фугас обезвредили за шесть часов до взрыва.

Подготовка и боевое применение собак-миноискателей проводились не только подразделениями, формируемыми непосредственно Центральной школой военного собаководства. При формировании 1-го и 2-го отдельных специальных служб в марте 1943 года в их штаты были введены по роте собак-миноискателей. Минно-розыскные собаки и их вожатые готовились непосредственно в этих полках и по мере готовности приступали к боевой работе. Так, один из взводов роты миноискателей 1-го отдельного полка специальной службы (ОПСС), действовавшего в составе 1-й ударной армии, 19 ноября 1943 года проделал проходы в

минных полях противника перед его передним краем для обеспечения наступления нашего танкового корпуса. Работая под огнем противника, ночью вожатые с собаками обнаружили и обезвредили более 900 различных мин, в том числе 125 сигнальных мин-ракет. Особое мастерство и отвагу проявили сержанты Рассказов и Иванов, рядовые Нотрин. Козловский, Титов, Горбунов, Осипов.

Всего же ротой 1-го ОПСС было обнаружено и обезврежено более 64 тысяч различных взрывных устройств.

2-ой отдельный полк специальных служб был сформирован в марте 1943 года в селе Ново-Айдар при 3-й гвардейской армии, а свой боевой путь закончил в Праге.

Становление минно-розыскной службы в полку облегчалось тем, что там уже имелось одно отделение минно-розыскных собак из 23-го отдельного отряда собак-истребителей танков и одно отделение из 39-го отдельного отряда собак особых служб. Много помогал заместитель командира полка майор , уже имевший богатый опыт подготовки и применения минно-розыскных собак, а также опытные саперы капитан и гвардии лейтенант .

Все это позволило довольно быстро сформировать роту собак-миноискателей и приступить к их дрессировке в начале апреля 1943 года. А уже в июне взвод гвардии лейтенанта приступил к работе на боевых минных полях. Так, при захвате нашими частями плацдарма на реке Северский Донец в районе г. Нижний 2 сентября 1943 года взводу гвардии лейтенанта поставили задачу проделать проходы в минных полях противника для пропуска наших танков и артиллерии. За два с половиной часа работы только две собаки обнаружили 250 мин.

Всего же в сентябре 1943 года ротой минно-розыскных собак было обнаружено и обезврежено около 40 тысяч мин различных типов.

Положительный опыт применения роты собак-миноискателей и снижение роли собак-истребителей танков привели к тому, что в 1-м батальоне полка число взводов минно-розыскных собак возросло к концу 1944 года с трех до шести.

К концу Великой Отечественной войны (с 1943 по май 1945 г.) 2-м отдельным полком специальных служб обнаружено и обезврежено более 76 тысяч различных взрывных заграждений; обследовано более 4 тысяч километров дорог, около 800 квадратных километров площади, 34 города и населенных пункта, более двух с половиной тысяч зданий, шесть мостов и выполнен ряд других работ.

При выполнении боевых задач особенно отличились: ефрейтор с собакой Мальчик, сержант с собакой Елик, обезвредившие более трех тысяч мин каждый; младший сержант с собакой Джульба, обезвредивший более двух тысяч мин;

сержант Дмитрий Николаевич Маланичев с собакой Дик, обследовавший 108 километров дорог, более 150 зданий, обезвредивший около 1800 мин.

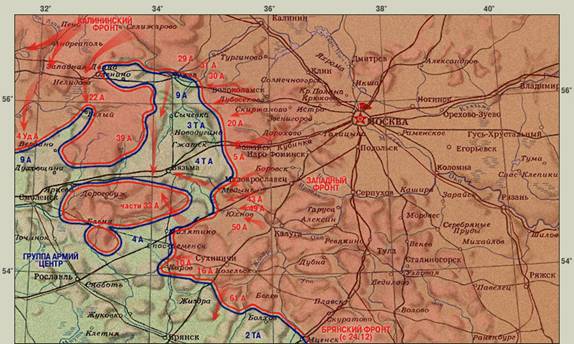

Карта боевых действий на март 1943 года

Успешно действовали на фронтах Великой Отечественной войны и другие подразделения с минно-розыскными собаками.

Пришел долгожданный день Победы. Но еще не скоро он наступил для многих подразделений с минно-розыскными собаками. Так, с 12 мая по 5 июня 1945 года минеры 2-го отдельного полка специальных служб продолжали

очищать Прагу от оставленных фашистами "гостинцев".

Таким образом, применение собак минно-розыскной службы оказалось весьма эффективным. Собаки обнаруживали взрывные устройства самых разных типов в самых различных местах и в различные времена года: зимой в морозы - под снегом и льдом, летом в сильную жару - в грунте и на дорогах, в весеннюю и осеннюю распутицу - под грязью и водой. Работали они безотказно ночью и днем, под ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника.

Работа минно-розыскных собак быстра, надежна и сравнительно безопасна. Потери минеров, действовавших с собаками, в 8-10 раз меньше, чем у саперов. Скорость работы минера с минно-розыскной собакой в четыре-пять раз выше, чем с традиционным щупом и миноискателем. О надежности работы собак говорят многочисленные факты обнаружения при контрольных проверках с помощью собак мин на минных полях, ранее очищенных саперами.

-18-

Говоря об итогах применения минно-розыскных собак в годы Великой

Отечественной войны, следует отметить, что Советская Армия явилась единственной армией в мире, сумевшей подготовить и столь широко и успешно применять их на фронте.

Всего по минно-розыскной службе было подготовлено более 6000 собак.

На фронтах Великой Отечественной войны действовали 29 отдельных рот и 19 отдельных батальонов собак-миноискателей; роты собак-миноискателей 1-го и 2-го отдельных полков специальных служб и периодически - семь учебных

батальонов Центральной школы военного собаководства.

В общей сложности этими подразделениями была обследована территория в 15153 кв. километров. С помощью четвероногих было разминировано 303

крупных города и населённых пункта, среди которых – Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена,

Будапешт, Берлин, Прага; разминировано 18394 здания и обнаружено свыше

четырёх миллионов мин.

За отличное выполнение боевых заданий ряд частей с минно-розыскными собаками были удостоены высоких правительственных наград.

1-му отдельному полку специальных служб (командир полка полковник ) было присвоено наименование "Рижский", и он был награжден орденом Красной Звезды; 2-му отдельному полку специальных служб

(командир полка полковник ) было присвоено наименование

"Келецкий", и он был награжден орденами Александра Невского и Богдана Хмельницкого; 27-й и 63-й отдельные батальоны собак-миноискателей были награждены орденом Красной Звезды.

Центральной школе военного собаководства была оказана высокая честь - она участвовала с минно-розыскными собаками в историческом

Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

Среди четвероногих миноискателей, отлично зарекомендовавших себя в

годы Великой Отечественной, да и сразу после войны, были и свои лидеры, чьи имена, то бишь клички, вошли в историю. В ЦАМО (Центральном архиве

Министерства обороны) хранятся документы, рассказывающие о боевом пути минно-розыскной собаки по кличке Джульбарс, служившей в составе 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады.

Дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены - эти уникальные памятники архитектуры дожили до наших дней и благодаря феноменальному чутью Джульбарса. Документальным подтверждением тому служит справка, в которой сообщается, что с сентября 1944-го по август 1945 года, принимая участие в

разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии,

служебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 468 мин и более 150 снарядов. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награжден медалью “За боевые заслуги”.

-19-

Отменное чутье неутомимого пса отмечали и саперы, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве.

Боевые товарищи

С Джульбарсом связан еще один интересный исторический факт. Среди многочисленных питомцев Центральной школы военного собаководства, заслуживших почетное право принимать участие в Параде Победы, состоявшемся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, был и Джульбарс. В день, когда проходил Парад Победы, пес еще не оправился от полученного накануне ранения и не мог пройти в составе ЦОКЗШВС (Центральная ордена Красной Звезды школа военных собак). Ее начальник генерал-майор Г. Медведев доложил об этом командовавшему парадом Маршалу Советского Рокоссовскому, который поставил в известность генералиссимуса И. Сталина.

Главнокомандующий распорядился:

“Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моей шинели...”.

Вслед за “коробкой” ЦОКЗШВС на Параде Победы шел главный кинолог международной федерации служебного собаководства подполковник , неся Джульбарса на шинели генералиссимуса...

Вскоре, честно заработав “персональную пенсию”, Джульбарс был

отправлен в Центральную школу военного собаководства.

Разминирование

на освобожденной

территории

2.2. Ездовые собаки

На территории России с древнейших времен наибольшее развитие получило охотничье, пастушье и ездовое собаководство. На севере нашей страны издревле разводились и широко использовались камчатская, чукотская ездовые лайки, ненецкая оленегонная лайка.

В течение многих веков ездовые собаки служили надежным

транспортным средством. На собаках перевозили различные грузы,

занимались охотничьим и рыболовным промыслом, ездили в гости, преодолевали в любую погоду большие расстояния.

В прошлом ни одна экспедиция по Заполярью не обходилась без ездовых собак. Камчатская и чукотская ездовые собаки за свою исключительную выносливость и надежность в работе получили высокую оценку со стороны отечественных и зарубежных руководителей экспедиций. Опыт применения собак в боях с белофиннами дал возможность утвердить в армии новый вид использования собак - ездовую службу.

Во время Великой Отечественной войны широко применялись служебные собаки и для доставки раненых с позиций. За все военное время было использовано около 15 тысяч упряжек.

Зимой на нартах, а летом на специальных тележках с поля боя было вывезено около 700 тысяч тяжело раненных бойцов. Возвращаясь на передовую, они везли боеприпасы, продовольствие, медикаменты. На боевом счету частей военного собаководства подвезено на огневые рубежи 5862 тонн боеприпасов.

Когда под вражеским огнем невозможно было доставить боеприпасы,

собаки, служившие в этих подразделениях, подтаскивали патроны и малокалиберные снаряды. В непогоду, зимой, в условиях бездорожья собачьи упряжки были незаменимы. Отряды ездово-нартовых упряжек были неотъемлемой частью санитарного транспорта и зимой, и летом. На различных фронтах действовали 69 отдельных взводов нартовых отрядов.

Начальник санитарной службы 855-го стрелкового полка доносил:

“За время службы в 855 СП отделение нартовых упряжек обеспечивало вывоз тяжелораненых с помощью санитарных собак. Санитарные упряжки имеют большую возможность маскироваться. Каждая упряжка заменяет минимум 3-4 санитара.

Эвакуация при помощи санитарных упряжек осуществляется быстро и безболезненно для раненых”.

В ездовые брали самых крупных и сильных собак. Чаще всего использовали собак пород колли, немецких овчарок, лаек.

-21-

2.3. Собаки-связисты

В период Великой Отечественной войны практически все части и подразделения были оснащены средствами технической связи. Однако наряду с этим для оперативной доставки сведений активно применялись и собаки (первые собаки связи появились на вооружении Красной Армии еще в 1927 году).

Ими за 4 года войны было доставлено около 200 тысяч боевых донесений. Важные сообщения собаки переносили в специальных портдепешниках на ошейниках.

Для того чтобы показать эффективность собак-связистов достаточно двух примеров: эрдельтерьер Бульба вожатого Н. Терентьева доставила 4516 документов, а Казбек младшего сержанта И. Пучинина – 4125. Отряды связных собак были обучены прокладывать телефонные кабели-провода. Всего собаками-связистами было протянуто восемь тысяч километров телефонного кабеля. У фронтовых собак была даже своя форма: зимой на них одевали белые халаты, делавшие их незаметными на снегу.

Хороших собак очень ценили. Известны случаи, когда за плохое обращение с животным курсантов, на попечении которых находились собаки, строго наказывали. Так, курсант, избивавший свою собаку на глазах у товарищей, получил не только “внушение” от них, но и 10 суток строгого ареста; другой, бросавший щенков в воду, - 20 суток строгого ареста за “недопустимость подобного

отношения к собаке, которая является новейшей техникой связи, к сбережению которой следует относиться как к сбережению оружия”.

А вот документы, характеризующие работу собак службы связи.

Из донесения штаба Ленинградского фронта (1942 год):

“Шесть собак связи, используемых 59-й армией, заменили 10 человек посыльных, причем доставка донесений и приказаний от КПСБ в роты и боевое охранение ускорилась в 3-4 раза. Потери же собак, даже при условии большой плотности артиллерийского, минометного и пулеметного огня противника, весьма незначительны (одна собака в месяц).

Собаки связи несут службу четко и уверенно. Отмечено много случаев, когда при полной невозможности использовать другие средства связи собаки своевременно доставляли все донесения и приказания. Даже тяжело раненная собака, как правило, доползает до места своего назначения и доставляет донесение”.

Вот один из примеров героизма собак-связистов.

Под городом Вереей 14 собак поддерживали связь с гвардейским полком, оказавшимся в тылу врага. Одна из них, восточноевропейская овчарка Аста,

несшая донесение, от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена.

Но, истекая кровью, она сумела все-таки доползти до своих и доставить донесение.

Для собак связи были характерны следующие качества: скорость, небольшие размеры и выносливость. Собаки нередко голодали, особенно попав в подразделения связи стрелковых частей, где их кормили всего один раз в день, как отмечалось в донесении начальника войск связи Приволжского ВО:

“Собаки исхудали, во время занятий бегают отыскивать мослы, выходят из повиновения, теряют навыки, приобретенные в школе...”

Рядом с человеком в бою

2.4. Сторожевые и караульные собаки

Караульная служба обеспечивала надежную охрану важных военных объектов и сокращала количество личного состава, привлекаемого для несения службы. Учитывались исключительные качества собаки как сторожа, а также опыт

применения караульных собак, накопленный в ходе войн прошлого.

Сторожевая служба военных собак имела много общего с караульной. Вместе с тем между ними были и принципиальные отличия. Сторожевая собака использовалась в засадах и секретах, поэтому она должна была оповещать о приближении посторонних людей не громким лаем, а легким стремлением (движением) в направлении появившегося шума. Заглушение лая и анонсирование вожатого вырабатывались специальными приемами дрессировки.

Использовались собаки и в отрядах для поиска диверсионных групп противника, особенно для поиска вражеских снайперов-“кукушек”. Чаще всего в каждый из отрядов входили 1-2 стрелковых отделения, оперативный работник

-23-

органов НКВД или НКГБ, связист с радиостанцией и вожатый со служебно-розыскной собакой.

Из директивы 1943 года:

“ГУКР считает нужным еще раз напомнить, что при проведении войсковой операции в Шиловичском лесу собаки, обладающие верхним-дальним чутьем и опытом отыскания тайников и схронов, должны быть использованы на самых перспективных участках”.

Сторожевые собаки обнаруживали и находили по следу посторонних людей, пробравшихся в зону охраняемого участка, участвовали в их задержании и конвоировании, несли службу в боевом охранении, а также сопровождали разведывательные группы в тыл противника.

А вот против так называемых “кукушек” школа выставила охотничьих собак. Лайки успешно засекали врага и обезвреживали его. “Кукушки” открывали огонь в головы и спины советских солдат, обстреливали разведгруппы, охотились за офицерами. И тогда вперед посылали собак. Снайперы оказывались в безвыходном положении. Стрелять в животное – значит обнаружить себя, не стрелять – они сами тебя обнаружат.

На карауле (1942 год)

2.5. Собаки – санитары

Санитарная служба собак становилась все более востребованной, так как количество раненых в современных боях резко увеличивалось, а их поиск значительно затруднялся, особенно на пересеченной местности в условиях плохой

видимости. Природная склонность многих собак к поисковой работе помогала им отыскивать раненых в самых труднодоступных местах.

-24-

Санитарная собака, обнаружив раненого бойца, привлекала его внимание к надетой на нее сумке с водой и медикаментами. После того как раненый брал все для него необходимое, собака возвращалась к вожатому-санитару и подводила его к пострадавшему. Одна санитарная собака должна была обыскивать местность в радиусе до 200 метров.

Для санитарной службы успешно использовались собаки пород чабанская собака, русский черный терьер, эрдельтерьер, немецкая овчарка и некоторые

другие.

другие.

В санитарной упряжке (1941 год)

Заключение

Всего в военные годы были разработаны методики подготовки собак по 11 видам службы, восемь из которых (противотанковая, минно-розыскная, санитарная, ездовая, караульная, сторожевая, связи и диверсионная) успешно применялись во время Великой Отечественной войны. Советскими заводчиками и дрессировщиками была проведена колоссальная работа по подготовке собак к военной службе в минимальные сроки. В годы Великой Отечественной советское военное собаководство сформировалось в систему, способную решить самые сложные задачи - от обнаружения мины до уничтожения танка, подобной которой не было ни в одной из других стран:

У нас уважают собаку недаром: собака на фронте была санитаром,

Связистом, сапером.

Порою собаки на танки бросались во время атаки.

Да, на войне получалось и так,

Что “тигры”, “пантеры” боялись собак

-25-

Памятник погибшим собакам, которые защищали Киев.

(памятник установлен в нескольких километрах от Легедзино)

На нем написано:

“Остановись и поклонись! 150 служебных собак полегло здесь смертью храбрых. Они остались навечно верны родной земле”.

-26-

Приложение

ИЗ ИСТОРИИ СОБАКОВОДСТВА

Россия издревле располагала большим поголовьем собак. Собаки охраняли домашние очаги, служили средством передвижения для народов Севера.

Известно, что все свои полярные экспедиции Амундсен осуществил с нашими колымскими лайками, хотя доставка их была трудной, длительной и стоила больших денег. Для освоения Аляски американцы вплоть до 20-х годов нашего века вывозили собак с Колымы. По-своему мудро, с вековыми зоотехническими традициями создавали породы пастушьих собак народы Кавказа и Средней Азии, у которых разведение собак было связано с основным занятием местных жителей — скотоводством. Разводили пастушьих собак некоторые помещики-скотоводы. Помещик Фальцфейн в Аскании-Нова культивировал южнорусских овчарок.

Его собаки, демонстрировавшиеся в те времена на выставках, получали высокие оценки. Большое впечатление произвела группа русских овчарок на международной выставке в Париже. Славились пастушьи собаки известного овцевода Мазаева на Северном Кавказе. В городах и поместьях имелись дорогостоящие собаки — доги, бульдоги, сенбернары, а позднее доберман-пинчеры, в основном приобретенные за границей.

Школа собаководов (Москва,1931)

Школа собаководов (Москва,1931)

Более двухсот лет существовал в Москве «охотницкий» рынок, где собирались любители природы и животных. На Лубянку, а позднее на «Трубу» приводили собак «на показ», «на похвальбу». Это была своеобразная выставка, где любитель-собаковод учился различать породы, сравнивая собак, подбирал производителей, приобретал щенков. Охотничье собаководство в России насчитывает не одну сотню лет, оно оказало свое влияние и на служебное собаководство, которое возникло в 90-е годы XIX века. В 1904 году появились немецкие овчарки, использовавшиеся в качестве санитарных собак. Их приобретали непосредственно через Ж. Бунгарца (Германия) — основателя этой службы.

-27-

В 1908 году создается Российское общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службам. Участие в нем полиции не могло сделать это общество массовым и популярным. В период своего расцвета оно насчитывало всего около 300 членов по всей России, главным образом крупных чиновников и полицейских. Это общество открыло в пригороде Петербурга школу и питомник собак. Там обучались на трехмесячных курсах полицейские и жандармы, а позднее и солдаты. Для военных целей собаки в старой России почти не применялись. Отдельные офицеры держали собак в частях, у себя, в основном для караульной службы. В 1904 году международный Красный Крест подарил русской армии четырех санитарных собак породы эрдель-терьер. В 1911 году при одном из полков был построен питомник, где собак обучали службе связи. В отчете того времени сообщалось, что лучшей породой, наиболее выносливой и приспособленной для военных целей, является эрдель-терьер.

На Халхин-Голе (1939 г)

На Халхин-Голе (1939 г)

Но к началу первой мировой войны военные собаки в русской армии все еще не использовались. Однако, учитывая успешный опыт их работы в германской армии, союзники, в том числе и Россия, начали вводить в свои армии собак для санитарной, сторожевой служб и службы связи. Советское служебное собаководство, по существу, создавалось заново.

После окончания гражданской войны в стране формируются государственные школы и питомники собаководства, в 1923 году — Центральные, курсы инструкторов, готовившие пограничников и собак для пограничной службы. Позднее они были переименованы в Центральную школу служебного собаководства пограничных войск. В том же году открылась Центральная школа-питомник собак-ищеек отдела уголовного розыска административного управления НКВД.

В 1924 году приказом Реввоенсовета в подмосковном поселке Вешняки основан «Опытный питомник военных и спортивных собак РККА» для применения их на сторожевой и службе связи. Вскоре были созданы окружные школы в Смоленске, Тбилиси, Ульяновске, Ташкенте.

В начале своего существования школы испытывали большие трудности. Отсутствие в стране поголовья служебных собак затрудняло комплектование школ, а закупаемые в Германии собаки были мало приспособлены к нашему климату, часто болели чумой, в то время особенно опасной из-за отсутствия лечебных средств.

-28-

Собак закупали не специалисты, поэтому среди хороших экземпляров часто попадались посредственные и даже просто непригодные. О собаках отечественных пород не имелось почти никаких данных.

Не было у нас в достаточном количестве и специалистов служебного собаководства. Из старых специалистов в работе участвовали немногие. Среди них следует назвать известного собаковода К. Бондарюка. Его последним детищем был ныне существующий племенной питомник завода имени Ухтомского (Москва). К. Бондарюк долгое время был общественным инструктором в Московских городском и областном клубах. А. Щуплов явился одним из организаторов Воронежского клуба служебного собаководства. До последних лет активно участвовал со своими собаками на выставках А. Лаврентьев — тоже старейший собаковод.

В армии в качестве дрессировщиков работали в то время старейший цирковой артист Кемпе и В. Языков, очень способный специалист, служивший до этого в Ленинградском питомнике уголовного розыска. Позднее Языков более десяти лет руководил учебной работой в значительно выросшей к тому времени Центральной школе пограничных войск. Труды его по теории и методике дрессировки собак легли в основу всей отечественной системы дрессировки. В Центральной школе собаководства РККА (так вскоре был назван Опытный питомник военных собак) работали дрессировщики Б. Ланцов, С. Синельщиков, К. Голиков, И. Цветковский, В. Голубев, П. Новиков и др.

На привале (1940 г)

На привале (1940 г)

3 апреля 1925 года состоялось первое общее собрание любителей-собаководов. При Всеохотсоюзе 11 апреля 1925 года учреждается секция любителей доберман-пинчеров и немецких овчарок. Одним из первых начинаний секции (1925), способствовавшим ее популяризации, было создание своего печатного органа — журнала «Собаководство и дрессировка», который издавался до 1933 года. Вскоре после организации секции всех владельцев собак пригласили на совместную прогулку в Петровский парк (понятие «выводка» тогда еще не бытовало).

-29-

Присутствовало около пятидесяти владельцев с собаками.

Задачу подготовки специалистов решали школы собаководства, но приобретать и далее собак за границей, расходуя валюту, было невозможно. Быстро развести нужное количество собак в питомниках тоже трудно. Тогда специальная комиссия, состоявшая из начальников школ и госпитомников, пришла к выводу, что создать свое поголовье собак можно лишь при широком участии населения страны. Так были найдены точки соприкосновения интересов государства и владельцев-любителей. Объединение усилий секции и государственных питомников укрепило кадры собаководов, сделало более целеустремленной их работу.

Для популяризации дела и привлечения новых средств решили провести в сентябре 1925 года в Москве первую Всесоюзную выставку собак— ищеек и сторожевых пород. Она состоялась на территории первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

Вызывает удивление энергия небольшой группы энтузиастов, сумевших в короткий срок развернуть большую всесоюзную выставку. Собак разместили в красиво оборудованных павильонах, территорию украсили. На выставке было представлено более трехсот собак. Ценные призы победителей выставлялись для общего обозрения. О выставке писала пресса. Особый интерес зрителей вызвала демонстрация работы собак. Пятьдесят собак из Центральной школы-питомника НКВД выполняли приемы общего курса дрессировки. Курсанты школы РККА показали «бой» с дымовой завесой и стрельбой. Работа военных собак при этом выглядела очень эффектно. Выставка принесла значительный доход, позволивший секции расширить свою работу.

Секция быстро росла, увеличивался интерес общественности к служебным собакам. Большое значение имел переход секции во вновь созданное оборонное Общество — Осоавиахим (1928 год). Патриотическое Общество помогло секции определить организационные формы, сделало ее массовой, придало всей ее работе оборонное направление. Центральная секция служебного собаководства Осоавиахима СССР развернула значительную агитационно-массовую работу, разъясняла общественно-полезную роль служебного собаководства, доказывала, что занятие собаководством — не праздная забава, а нужное оборонное дело. Кроме выставок, широко использовали показ работы служебных собак. Выступали дрессировщики из госпитомников, так как любители еще не имели обученных собак. В показательной работе принимало участие до сотни и более собак.

На Финской войне ( 1940 г)

На Финской войне ( 1940 г)

Выступали на ипподроме, на больших стадионах, и, кроме популярности, это приносило секции также денежные средства, необходимые для дальнейшего развития дела. Со временем и любители стали участвовать в массовых мероприятиях. Члены секции выезжали со своими собаками на фабрики и заводы, проводили беседы, показывали работу собак, создавали кружки служебного собаководства при местных ячейках Осоавиахима.

Иногда собак показывали прямо на московских улицах. Любители и работники госпитомников назначали сбор и проходили, демонстрируя своих собак, по маршруту: площадь Революции — площадь Свердлова — Неглинная улица — Цветной бульвар. Тысячи прохожих с интересом наблюдали необычное шествие. Такие же показы собак проводились в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Ярославле, Киеве, Харькове и других городах. Был создан так называемый «рабочий фонд». Каждый член секции сдавал в его распоряжение шестого щенка из помета, которых затем бесплатно вручали рабочим через фабричные и заводские ячейки Осоавиахима. Это хорошее начинание позволило вовлечь в ряды секции значительное число рабочих. Тогда же были составлены методические указания, направляющие служебное собаководство: «Положение о кружках по породам» (теперь секции по породам), об экспертах, судьях, ассистентах и стажерах; правила выставок, выводок, испытаний и др.

Собаководы активно включились в проводимые Осоавиахимом «Недели обороны». С 1928 года началась запись служебных собак во Всесоюзную родословную книгу. Тогда же открылись курсы экспертов. До этого специалистов приглашали из-за границы, да и вообще считалось, что экспертами могут быть лишь «избранные», обладающие «особым глазом», копившие знания десятилетиями. У нас впервые начали готовить экспертов в учебном порядке. На новые курсы отобрали специалистов, уже имевших опыт племенной и судейской работы по собаководству. Преподавали на курсах специалисты и ученые , , и другие. К этому времени Центральная секция служебного собаководстна уже располагала 38 филиалами в крупных городах, с которыми поддерживалась тесная связь. За 1929 год провели 39 выставок. На 37 учебных площадках проходили курс дрессировки 400 собак.

Возникла необходимость пересмотреть направление селекционной работы. Основное поголовье в Москве и Ленинграде составляли доберман-пинчеры. Но было очевидно, что государственным питомникам нужна другая, универсальная и выносливая порода собак — немецкая овчарка. Разведение этой породы вызывало некоторые трудности. Практическую помощь в племенном деле оказывали госпитомники, предоставляющие секциям для вязок своих лучших производителей. Неоднократно поднимался вопрос об изучении отечественных пород служебных собак. Инициатива здесь принадлежала Центральной школе РККА, которая позднее была названа Центральным научно-исследовательским кинологическим институтом (НИКИ РККА). Там под руководством профессора проводилась большая и разносторонняя научно-исследовательская работа.

-31-

1940 год

1940 год

Институт посылал специальные экспедиции в Коми АССР, на Урал, в Тиманскую и Большеземельную тундру, на полуостров Ямал для изучения и приобретения лаек, которых готовили для служб связи и санитарной. Привозились также отдельные экземпляры кавказских и среднеазиатских овчарок.

Много внимания Центральная секция уделила созданию служебного собаководства в сельском хозяйстве. Оно остро нуждалось в пастушьих собаках для охраны стад от волков. Эту инициативу секции сразу же оценил и поддержал Наркомзем СССР. Многие организации заключали договоры с ЦС Осоавиахима на получение щенков. Строились питомники, открывались школы пастушьего собаководства в Николаеве и Куйбышеве, Всесоюзный институт животноводства

сформировал у себя научную кинологическую лабораторию. Под Москвой на станции Ильинская была создана Всесоюзная школа пастушьего собаководства с племенным питомником и большим научным отделом. Там готовились кадры инструкторов, чабанов, зоотехников, разрабатывалась методика дрессировки пастушьих собак.

В системе НКЗ СССР учреждаются государственные племенные рассадники: Крымский, восстановивший и размноживший породу южнорусских овчарок; Сигнахский госплемрассадник в Грузии, проводивший селекционную работу с кавказской овчаркой; Ленинградский, поставлявший немецких овчарок в колхозы своей и смежных областей. В совхозах создавались питомники. Внедрялась караульная собака для охраны промышленных предприятий. Была организована Центральная школа-питомник служебных собак при Управлении военизированной охраны (ВОХР) Наркомтяжпрома. Большие питомники служебных собак создали Наркомат путей сообщения, Гражданский воздушный флот, крупные заводы Москвы и Ленинграда. Наличие в стране больших научных центров по собаководству (кинологическая лаборатория Всесоюзного института животноводства, научные отделы при школах — военной, пограничной и пастушьего собаководства), укомплектованных хорошими специалистами, позволило по-научному поставить племенное дело и обосновать методы дрессировки. Были изучены собаки отечественных пород Севера, Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Киргизии, Крыма, Бурят-Монгольской АССР.

-32-

В 1933 году проходил сбор средств на танковую колонну Осоавиахима. Московские собаководы внесли деньги на постройку танка и самолета, которые так и назывались «Московский собаковод». Сильнейшим средством агитации не только за служебное собаководство, но и за само оборонное Общество Осоавиахим были в то время массовые пробеги ездовых упряжек.

Старт первому такому пробегу был дан еще 25 февраля 1930 года в Архангельске. Его организовал ЦС Осоавиахима и Комитет по содействию народам Севера. В январе 1931 года состоялся Большой Северный пробег на 2500 км и в феврале — пробег камчатских лаек по маршруту Свердловск — Москва протяженностью 4 тыс. км.

На Большом Северном пробеге (1931)

На Большом Северном пробеге (1931)

В 1932 году Центральная секция Осоавиахима развернула Большой Всесоюзный Звездный пробег по нескольким направлениям: из Ленинграда, Мурманска, Магнитогорска и с Украины — в Москву. Всего шло 18 упряжек из 148 собак. По пути к ним присоединились упряжки из городов Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Сормова, Архангельска, а на подступах к столице — московские. Общий путь Звездного пробега до финиша на Московском ипподроме составил более 9 тыс. км. Во время пробега проводились митинги, беседы, населению раздавались листовки, агитирующие за Осоавиахим. Опыт, накопленный в этих пробегах, пригодился во время Великой Отечественной войны. В 1939 году состоялась 14-я Всесоюзная выставка, где было около 500 собак, а в сентябре 1940 года — последний перед войной 15-й Всесоюзный смотр служебного собаководства.

-33-

Тогда никто и не предполагал, что следующая всесоюзная выставка собак будет организована только через 17 лет, что многих активистов-собаководов мы недосчитаемся в своих рядах, а наши четвероногие питомцы уйдут на деле доказывать свою пригодность к боевой службе. С началом войны клубы служебного собаководства быстро перестроились, они бесперебойно сдавали собак для армии и в то же время сумели сберечь племенное поголовье. Московский областной клуб послал в армию 7890 собак; Московский городской и Рыбинский — каждый около 6000; Свердловский — 5509 собак; Горьковский, Казанский, Тамбовский и другие — также хорошо помогали. Они принимали участие в комплектовании специальных частей служебного собаководства. В этот период и были сформированы отряды истребителей танков, а позже батальоны собак-миноискателей. Служить в части ушли многие известные собаководы.

Окончилась война. Страна начала залечивать раны, нанесенные войной.

Вернулись люди с фронтов. Многим клубам пришлось все начинать сначала.

И здесь помог энтузиазм и безграничная преданность любителей своему делу. Инструкторы и в корзинах носили на вокзал щенков из питомника Советской Армии и клубов Москвы для отправки их в Ленинград, а уж там их прямо с вокзала разбирали любители. Приобретали щенков и те клубы, где не сумели сберечь основных производителей.

С 1946 года возобновились выставки служебных собак. Развернулась прерванная войной племенная работа, с небывалой энергией восстанавливалось то, что было потеряно. А сейчас служебное собаководство нашей страны развивается все шире и шире, сосредоточив внимание на разведении действительно служебных собак.

Парад пионеров (1947 г)

Парад пионеров (1947 г)

-34-

Справочные материалы

ВОЕННОЕ СОБАКОВОДСТВО

В 1924 году 23 августа при Высшей стрелково-тактической школе «Выстрел» был сформирован Центральный учебно-опытный питомник школы военных и спортивных собак.

Первый приказ РВС СССР о создании специальной организации военного собаководства в Красной Армии является начальной страницей истории военного собаководства.

Вот выдержки из приказа № 000 от 01.01.01 года:

«В целях проведения опытов по применению собак в военном деле организовать опытные питомники-школы военных и спортивных собак в частях РККА, для чего:

1. Управлению по боевой подготовке РККА организовать в г. Москве при Высшей Стрелково-Тактической школе Центральный учебно-опытный питомник-школу военных и спортивных собак для целей разведки, связи, сторожевой и санитарной служб в войсках и окарауливания военных складов...

3. Ввести в действие объявляемые при сем штаты и положения о центральных и окружных питомниках-школах военных и спортивных собак.

4. По окончании теоретических и практических работ с собаками Управлению по боевой подготовке РККА, а в округах и армиях — командованию их составить особые комиссии для проверки степени подготовки собак и целесообразности их дальнейшего обучения».

Так было положено начало организации собаководства в Красной Армии. Развитие военного собаководства можно разделить на четыре периода:

I — 1924—1929 годы — период становления;

II — 1930—1940 годы — период мирного строительства;

III — 1941 —1945 годы — период боевой деятельности;

IV — с 1946 года — послевоенный период.

-35-

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (1924—1929)

Этот период характеризуется поисками организационных форм, подготовкой первых кадров для самих школ и частично для воинских частей по службе связи, санитарной и караульной, мобилизацией собаководов вне армии, привлечением их к оборонной работе в системе Осоавиахима (ныне РОСТО), разработкой теории и техники работы с собаками и научной теоретической базы по дрессировке.

Для правильной постановки дела военного собаководства в армии нужно было создать единую систему подготовки кадров специалистов-дрессировщиков, а также вырастить основной контингент собак для специальных служб. Так создавалась база для развертывания подразделений собаководства непосредственно в стрелковых частях.

С первых шагов развития военного собаководства руководство им фактически легло на командование Центральной школы. Здесь решались задачи подготовки кадров, научно-исследовательской работы по разведению собак, изыскания новых видов их применения и дрессировки, разработки теории и техники дрессировки, проведения научных экспедиций по изучению отечественных пород.

5 августа 1927 года приказами РВС СССР на вооружение Красной Армии вводятся отделения собак связи в стрелковых полках (4 человека и 6 собак), а с 29 августа 1927 года — отделения и взводы собак караульной службы в стрелковых частях. Вначале в Красной Армии не было своих кадров дрессировщиков, поэтому пришлось привлечь собаководов-охотников, работников розыскной службы и деятелей цирковой арены (Кемпе и др.). По традиции старых дрессировщиков используемые ими методы хранились в тайне. Это пережиток той кустарной работы, когда всякое личное достижение дрессировщика рассматривалось как средство денежной наживы и тщательно скрывалось от возможных конкурентов.

К научно-исследовательской работе в 1926 году был привлечен ряд русских специалистов, которые разрабатывали теоретические проблемы разведения, выращивания и воспитания собак, изучали их высшую нервную деятельность (учение об условных рефлексах). Это — профессор Фролов, доктор Васильев, специалисты по генетике — профессор Ильин, по кормлению Масленникова, Крючков.

Наряду с изучением импортного поголовья собак Центральная школа подготавливает научные экспедиции на Север и Кавказ по исследованию отечественных пород.