Демографические характеристики населения России оказывают существенное влияние на показатели здоровья и структуру заболеваемости. Основными факторами, влияющими на состояние здоровья населения, являются возрастная структура, половой состав, уровень урбанизации, а также социально-экономические условия жизни.

Возрастная структура России характеризуется старением населения, что обусловлено снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. Рост доли лиц пожилого возраста ведёт к увеличению заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологическими, болезнями органов дыхания и обмена веществ). Старение населения создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и требует адаптации медицинской помощи к потребностям пожилых людей.

Половой аспект здоровья отражается в значительном различии в показателях смертности и заболеваемости между мужчинами и женщинами. Мужчины традиционно имеют более высокий уровень смертности, в том числе из-за травм, внешних причин, алкоголизма и сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины, напротив, чаще страдают от заболеваний репродуктивной системы и некоторых хронических патологий, однако имеют более высокую ожидаемую продолжительность жизни.

Урбанизация и миграционные процессы также влияют на состояние здоровья населения. В городах наблюдается более высокая доступность медицинской помощи, но при этом возрастает риск заболеваний, связанных с образом жизни (ожирение, гиподинамия, стрессы). В сельской местности характерна более высокая смертность от инфекционных и некоторых хронических заболеваний, что связано с ограниченным доступом к качественной медицинской помощи и неблагоприятными социально-экономическими условиями.

Социально-экономические факторы, такие как уровень дохода, образование, условия труда и проживания, напрямую коррелируют с состоянием здоровья. Низкий социально-экономический статус ассоциируется с повышенной заболеваемостью и смертностью, снижением продолжительности жизни, а также с меньшей доступностью профилактических и лечебных услуг.

Заболеваемость в России имеет выраженную структуру: ведущими причинами смертности и инвалидизации являются болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, травмы и отравления. Инфекционные заболевания, несмотря на общее снижение, сохраняют значимость в ряде регионов, особенно среди уязвимых групп населения.

Таким образом, демографические особенности России — старение населения, половые различия, уровень урбанизации и социально-экономические условия — оказывают комплексное влияние на здоровье и заболеваемость, что требует системного подхода к планированию и реализации мер здравоохранения.

Трансформация семейных ценностей и ее влияние на демографические процессы

Современная трансформация семейных ценностей представляет собой глубокие изменения в структуре, функциях и роли семьи в обществе, что оказывает существенное влияние на демографические показатели. Основные тенденции включают переход от традиционных моделей семьи к более разнообразным и гибким формам, снижение значимости брака как института, рост числа неполных и однополых семей, а также увеличение числа разводов и отсроченного вступления в брак.

Эти изменения связаны с социальной модернизацией, урбанизацией, изменением экономической роли женщины, повышением уровня образования и расширением прав и свобод индивида. Уменьшение традиционного давления на необходимость раннего брака и большого числа детей ведет к снижению рождаемости, что непосредственно отражается на демографической динамике.

Снижение уровня рождаемости обусловлено как осознанным выбором в пользу меньшего количества детей, так и отложенными репродуктивными планами из-за карьерных и образовательных приоритетов. Рост числа разводов и неполных семей также меняет демографическую структуру, увеличивая число домохозяйств с одним родителем, что влияет на социально-экономическое положение и демографическую устойчивость.

Изменение семейных ценностей способствует увеличению продолжительности жизни, смещению возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, а также увеличению доли лиц, проживающих отдельно от традиционной семейной модели. Эти тенденции могут приводить к старению населения, снижению естественного прироста и увеличению нагрузки на системы социальной поддержки.

В результате трансформации семейных ценностей наблюдается формирование новых демографических моделей, характеризующихся низкой рождаемостью, увеличением средней продолжительности жизни, ростом числа неполных семей и увеличением вариативности семейных форм. Это требует адаптации социальных, экономических и политических стратегий для обеспечения устойчивого развития общества.

Влияние современных образовательных тенденций на демографическую ситуацию в России

Современные образовательные тенденции оказывают комплексное воздействие на демографическую ситуацию в России, взаимодействуя с социальными, экономическими и культурными процессами. В частности, развитие образования влияет на рождаемость, миграцию, продолжительность жизни и качество труда, что в свою очередь отражается на общем демографическом фоне страны.

Одной из ключевых тенденций является увеличение доступности и качества высшего образования, что способствует повышению уровня образования среди женщин. Это, в свою очередь, приводит к снижению рождаемости, поскольку женщины, получившие высококачественное образование, часто откладывают материнство ради карьеры и самореализации. Кроме того, повышение уровня образования тесно связано с улучшением здоровья населения, что оказывает долгосрочное влияние на демографию, увеличивая продолжительность жизни.

С другой стороны, глобализация образовательных процессов и интеграция России в международные образовательные сети влияют на миграционные потоки. Увеличение числа студентов, обучающихся за рубежом, а также привлечение иностранных студентов в российские учебные заведения приводит к росту миграции. Это стимулирует обмен знаниями и технологиями, что способствует улучшению качества жизни, но в то же время может вызывать демографический дисбаланс в отдельных регионах.

Также важным аспектом является развитие образовательных технологий и дистанционного обучения. Это создаёт новые возможности для профессионального роста в регионах, где традиционно наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов. Дистанционные и онлайн-курсы дают возможность людям в отдалённых районах получить доступ к качественному образованию без необходимости мигрировать в крупные города, что способствует сохранению населения в сельской местности и может снизить тенденцию к урбанизации.

Реализация образовательных программ, направленных на повышение квалификации и переквалификацию взрослого населения, также играет важную роль в адаптации к изменениям на рынке труда. Повышение уровня квалификации способствует улучшению экономической ситуации, снижая уровень бедности и, как следствие, улучшая демографическое положение, уменьшая выездные потоки в поисках работы и привлекая людей обратно в страну.

Не менее значимой тенденцией является внедрение инклюзивного образования, которое способствует интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Это не только улучшает качество жизни таких людей, но и способствует увеличению их участия в экономической и социальной жизни, что положительно влияет на демографическую ситуацию, создавая более равномерное распределение ресурсов и возможностей в обществе.

Таким образом, современные образовательные тенденции, начиная от повышения уровня образования, до интеграции новых технологий и инклюзивных подходов, оказывают многогранное влияние на демографическую ситуацию в России. Эти процессы могут как способствовать устойчивому развитию, так и создавать новые вызовы, требующие комплексных решений.

Демографические тенденции в развитых и развивающихся странах

Различия в демографических тенденциях между развитыми и развивающимися странами обусловлены уровнем социально-экономического развития, культурными особенностями и состоянием здравоохранения.

-

Уровень рождаемости. В развивающихся странах сохраняется высокий уровень рождаемости, что связано с ограниченным доступом к контрацепции, традиционными семейными моделями и необходимостью иметь больше детей для поддержки в пожилом возрасте. В развитых странах наблюдается низкий уровень рождаемости, обусловленный урбанизацией, расширением прав женщин, карьерными приоритетами и высокой доступностью современных средств планирования семьи.

-

Смертность и продолжительность жизни. Развивающиеся страны характеризуются более высокой детской и общей смертностью вследствие недостаточного уровня медицины, плохих санитарных условий и распространения инфекционных заболеваний. В развитых странах уровень смертности снижен благодаря высокому качеству здравоохранения, профилактике заболеваний и улучшению образа жизни, что ведет к значительному росту средней продолжительности жизни.

-

Возрастная структура населения. В развивающихся странах наблюдается моложевая структура населения с преобладанием детей и молодых людей, что создает потенциал для экономического роста, но одновременно повышает нагрузку на систему образования и здравоохранения. В развитых странах возрастная структура стареет: доля пожилых людей растет, что создает вызовы для пенсионных систем и требует адаптации социальной политики.

-

Миграционные процессы. Развивающиеся страны часто испытывают отток населения (утечку мозгов и рабочей силы) в развитые страны, тогда как развитые страны привлекают мигрантов для восполнения дефицита рабочей силы и поддержки экономического роста.

-

Городская миграция и урбанизация. В развивающихся странах наблюдается интенсивная миграция из сельской местности в города, что ведет к быстрому росту городского населения и возникновению крупных мегаполисов с проблемами инфраструктуры. В развитых странах уровень урбанизации стабилизирован, с высокой долей городского населения и развитием пригородных территорий.

-

Репродуктивное поведение и семейные модели. В развивающихся странах традиционные многодетные семьи доминируют, в развитых странах распространены малодетные и нуклеарные семьи, с тенденцией к позднему браку и рождению первого ребенка.

В целом, демографические процессы в развитых странах характеризуются стабилизацией и старением населения, а в развивающихся — быстрым ростом и молодой возрастной структурой, что отражает различия в уровне социально-экономического развития и культурных нормах.

Демографический переход в России: этапы и особенности

Демографический переход — это процесс изменения уровней рождаемости и смертности, приводящий к трансформации естественного прироста населения, характерный для развития современных обществ. В России данный процесс проходит через несколько ключевых этапов, каждый из которых отражает социально-экономические и исторические условия.

-

Первый этап (до начала XX века)

Высокий уровень рождаемости и смертности. Характеризуется естественным приростом населения, обусловленным высокой детской смертностью, низкой продолжительностью жизни и отсутствием современных медицинских технологий. В России до начала XX века сохранялся традиционный аграрный уклад, что сопровождалось устойчиво высокой рождаемостью. -

Второй этап (начало XX — середина XX века)

Начало снижения смертности при сохраняющемся высоком уровне рождаемости. В России этот этап частично совпал с индустриализацией и улучшением санитарных условий, что привело к увеличению продолжительности жизни и снижению детской смертности. Однако революции, войны и социальные потрясения времен XX века создавали нестабильность демографической ситуации, что осложняло процессы демографического перехода. -

Третий этап (середина XX — конец XX века)

Существенное снижение рождаемости, снижение смертности стабилизируется на относительно низком уровне. В СССР и постсоветской России этот этап сопровождался урбанизацией, изменениями в образе жизни и социальными реформами, что влияло на снижение количества детей в семьях. Демографический прирост замедлялся, а к концу века появились признаки стагнации роста населения. -

Четвертый этап (конец XX — начало XXI века)

Стабилизация низких уровней рождаемости и смертности, что приводит к снижению естественного прироста и даже его отрицательному значению. В России в 1990-х годах и начале 2000-х наблюдалось сокращение населения, вызванное демографическим кризисом, ухудшением здоровья населения и падением рождаемости на фоне экономической нестабильности. -

Современный этап (середина XXI века)

Попытки стабилизации демографической ситуации за счет государственной политики в области здравоохранения, поддержки семей и миграционной политики. В России отмечается умеренный рост рождаемости и снижение смертности благодаря улучшению медицинского обслуживания, хотя естественный прирост населения остается низким, а демографические вызовы — значительными.

Таким образом, демографический переход в России представляет собой сложный и многофакторный процесс, отражающий исторические, социально-экономические и политические трансформации страны. Каждый этап характеризуется определенной динамикой рождаемости и смертности, что влияет на структуру и численность населения.

Естественная убыль населения и ее влияние на развитие региона

Естественная убыль населения — это процесс, при котором число умерших превышает число рожденных в определенном регионе за определенный период времени. Этот феномен является следствием низкой рождаемости и/или высокой смертности. Естественная убыль может быть как краткосрочной, так и долгосрочной, и оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие региона.

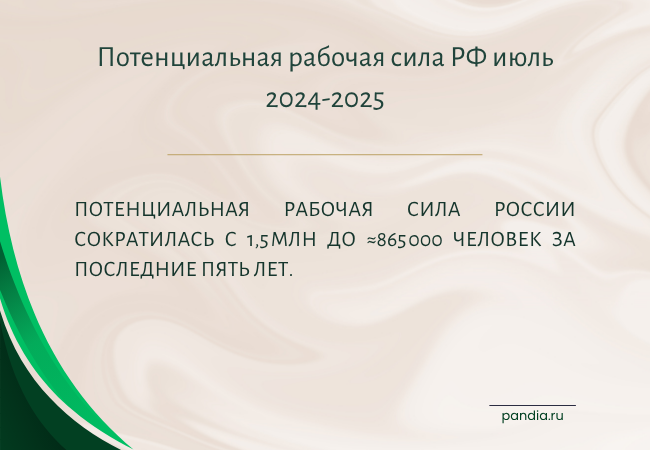

Одним из наиболее очевидных последствий естественной убыли является сокращение численности населения, что ведет к уменьшению трудовых ресурсов. В условиях дефицита рабочей силы снижается производительность труда, что сказывается на экономическом росте и уровне благосостояния. Уменьшение населения также приводит к повышению нагрузки на пенсионные системы, так как количество трудоспособных граждан сокращается, в то время как количество пенсионеров увеличивается.

Негативные экономические последствия также выражаются в снижении потребительского спроса и инвестиционной привлекательности региона. С сокращением численности потребителей уменьшается спрос на товары и услуги, что затрудняет развитие бизнеса и локальных предприятий. Для привлечения инвестиций требуется адаптация инфраструктуры и улучшение условий для бизнеса, что требует дополнительных финансовых вложений.

Социальные последствия естественной убыли населения также включают старение общества, что влечет за собой увеличение расходов на здравоохранение и социальные услуги. Снижение доли молодежи в структуре населения может привести к нехватке квалифицированных кадров в ключевых отраслях, что ограничивает возможности региона для технологических и инновационных прорывов.

На уровне муниципального управления естественная убыль населения может привести к снижению налоговых поступлений в бюджет, что в свою очередь уменьшает возможности для финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов. Это также может вызвать проблемы в сфере образования, поскольку школы и университеты сталкиваются с дефицитом студентов, что затрудняет их существование и развитие.

Кроме того, естественная убыль населения может приводить к изменениям в демографической структуре региона, например, к увеличению доли пожилых людей, что требует адаптации к новым социальным условиям. В таких условиях возрастает потребность в создании инфраструктуры для пожилых людей, включая специализированные медицинские учреждения, дома престарелых и доступную среду.

Таким образом, естественная убыль населения оказывает комплексное влияние на социально-экономическое развитие региона, влияя на рынок труда, систему здравоохранения, пенсионное обеспечение и бизнес-среду. Для смягчения этих последствий необходимо разработать стратегии, направленные на стимулирование рождаемости, улучшение условий жизни и привлечение мигрантов, а также на поддержание устойчивости экономических и социальных институтов региона.

Методы прогнозирования демографических процессов и их значение для планирования

Прогнозирование демографических процессов является ключевым инструментом для разработки эффективной государственной и региональной политики, а также для долгосрочного планирования в различных сферах жизни общества. Оно позволяет учитывать изменения в численности, структуре и распределении населения, что важно для экономического, социального и инфраструктурного планирования. Существуют несколько методов прогнозирования, каждый из которых имеет свои особенности и сферы применения.

-

Экстраполяционные методы

Экстраполяция предполагает использование исторических данных для предсказания будущих тенденций. Это один из самых простых и часто применяемых методов. Он основан на предположении, что прошлые тенденции будут сохраняться в будущем, что является упрощением реальных процессов. Например, если за последние несколько лет численность населения растет с определенной скоростью, экстраполяция будет использовать эту скорость для прогнозирования будущего роста. Однако этот метод имеет ограничения, так как не учитывает возможные изменения внешних факторов. -

Метод компонентных прогнозов

Этот метод делит демографический процесс на отдельные компоненты: рождаемость, смертность и миграцию. Прогнозирование осуществляется через оценку каждого компонента и их последующего взаимодействия. Это более сложный подход, который позволяет учитывать влияние социальных, экономических и политических факторов на каждый из компонентов. Прогнозирование рождаемости может зависеть от уровня жизни, социальной политики, а смертность – от состояния здравоохранения и продолжительности жизни. -

Метод когортных прогнозов

Этот метод прогнозирует изменения в составе населения, учитывая влияние разных возрастных групп и половых категорий. Он основывается на анализе динамики изменения численности отдельных когорт (групп) населения и миграционных потоков. Метод позволяет более точно предсказать возрастно-половую структуру населения, что важно для долгосрочного планирования в таких сферах, как пенсионная система, здравоохранение и образование. -

Моделирование системных процессов

Моделирование используется для более глубокого анализа демографических процессов в условиях взаимосвязанности разных факторов. Например, используется математическое моделирование для анализа взаимодействия демографических процессов и экономической ситуации в регионе. Этот метод помогает учесть влияние множества переменных (уровень доходов, экономическая политика, миграция и другие) на демографическое развитие и позволяет получить более детализированные прогнозы. -

Метод многовариантных прогнозов

Этот метод предполагает использование нескольких сценариев будущего, каждый из которых основывается на разных предположениях. Он особенно полезен в условиях неопределенности, так как позволяет подготовиться к возможным изменениям в будущем. Прогнозы строятся с учетом различных возможных факторов, таких как изменение рождаемости, внешняя миграция, экономический кризис или рост продолжительности жизни. Это дает возможность планировать не только по одному сценарию, но и учитывать риски и возможные корректировки.

Значение методов прогнозирования демографических процессов для планирования нельзя переоценить. Они обеспечивают основу для разработки стратегий в таких областях, как социальная политика, трудовые ресурсы, образование, здравоохранение, жилищное строительство и инфраструктура. Точные прогнозы позволяют эффективно распределять ресурсы, управлять рисками и разрабатывать меры, направленные на стабилизацию демографической ситуации. Важно отметить, что корректность прогнозов напрямую зависит от качества исходных данных и правильности выбранных методов. Прогнозирование демографических процессов требует учета множества переменных, что делает его сложным, но крайне важным инструментом для долгосрочного планирования на уровне государства и регионов.

Влияние демографических изменений на потребности в транспорте в России

Демографические изменения в России оказывают значительное воздействие на структуру и развитие транспортной системы страны. Эти изменения включают снижение общей численности населения, старение населения, внутреннюю миграцию, урбанизацию и изменение структуры домохозяйств, и каждое из них формирует специфические требования к транспортной инфраструктуре и сервисам.

Снижение численности населения, особенно в малых городах и сельской местности, приводит к снижению спроса на транспортные услуги в этих регионах. Это влечет за собой сокращение транспортного сообщения, уменьшение количества маршрутов и нерентабельность регулярных перевозок. В свою очередь, это может способствовать еще большему оттоку населения из периферийных территорий, создавая замкнутый цикл транспортной и демографической деградации.

Старение населения требует адаптации транспортной инфраструктуры к нуждам пожилых людей. Это включает необходимость в повышенной доступности общественного транспорта (низкопольные автобусы, удобные пересадки, транспорт с функцией помощи маломобильным гражданам), развитии социального такси, упрощении навигации на вокзалах и остановках, а также усилении безопасности передвижения для людей с ограниченными физическими возможностями.

Урбанизация и концентрация населения в крупных агломерациях усиливают нагрузку на городскую транспортную систему. Возникает потребность в развитии устойчивых видов транспорта, таких как метрополитен, трамвайные и электробусные сети, а также в цифровизации управления пассажиропотоками. Рост маятниковой миграции из пригородов и спальных районов формирует спрос на высокочастотные и скоростные маршруты с высокой пропускной способностью.

Миграционные процессы, в том числе внутренняя и внешняя миграция, изменяют географию транспортного спроса. Новые транспортные коридоры становятся актуальными в связи с перемещением населения в экономически активные регионы, особенно в Центральный, Южный и Уральский федеральные округа. Это требует обновления логистических схем и пересмотра приоритетов в транспортном планировании.

Изменение структуры домохозяйств, рост доли одиночных и малых семей влияет на предпочтения в использовании транспорта. Наблюдается рост индивидуальной мобильности, в том числе за счет увеличения числа автомобилей и использования каршеринга, а также повышенный спрос на гибкие и персонализированные транспортные услуги, включая микромобильность (электросамокаты, велосипеды и др.).

Таким образом, демографические сдвиги требуют пересмотра приоритетов в транспортной политике, адаптации инфраструктуры под новые социальные реалии и развития инклюзивной, гибкой и устойчивой транспортной системы, ориентированной на изменяющуюся структуру населения России.

Возрастная структура населения как фактор формирования социальной политики

Возрастная структура населения является ключевым элементом, определяющим направление и содержание социальной политики государства. Учет возрастных характеристик позволяет обеспечить адекватное распределение ресурсов и разработку мер, соответствующих потребностям различных возрастных групп. Молодое население требует инвестиций в образование, занятость и создание условий для социального становления, тогда как старшее население нуждается в развитии систем здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Демографический сдвиг в сторону старения населения увеличивает нагрузку на пенсионные фонды и медицинские учреждения, что требует корректировки бюджетной политики и пересмотра социальной инфраструктуры. Без учета возрастной структуры невозможно эффективно прогнозировать потребности рынка труда, что ведет к дисбалансу между спросом и предложением рабочей силы.

Кроме того, возрастной состав влияет на социальную сплоченность и стабильность общества. Политика, игнорирующая эти аспекты, рискует вызвать социальное напряжение, связанное с недостатком поддержки уязвимых групп или с межпоколенческими конфликтами. Таким образом, интеграция данных о возрастной структуре населения в процесс принятия решений обеспечивает устойчивость и эффективность социальной политики, направленной на улучшение качества жизни всех слоев населения.

Государственная поддержка семей и её влияние на демографическую ситуацию в России

Государственная поддержка семей играет ключевую роль в формировании и стабилизации демографической ситуации в России. Демографические процессы, такие как снижение рождаемости, рост числа разводов и старение населения, требуют комплексных мер со стороны государства для обеспечения устойчивого воспроизводства населения.

Основные направления государственной поддержки включают финансовые выплаты, социальные льготы, развитие инфраструктуры и улучшение условий для сочетания работы и семьи. Среди финансовых инструментов наиболее значимы материнский капитал, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, налоговые вычеты и компенсации расходов на дошкольное образование. Эти меры стимулируют семьи к рождению и воспитанию большего числа детей, снижая экономические барьеры.

Социальная поддержка включает обеспечение доступности и качества дошкольного образования, расширение возможностей для гибкого графика работы и удалённой занятости, что способствует балансированию профессиональной и семейной жизни. Важным элементом является создание условий для полноценного участия женщин в трудовой деятельности без ущерба для семейных обязанностей.

Государственные программы также направлены на укрепление института семьи, снижение уровня разводов и формирование позитивного отношения к многодетности. Психологическая и консультативная помощь семьям, а также пропаганда семейных ценностей усиливают социальную устойчивость.

В результате комплексной государственной поддержки улучшается экономическое положение семей, повышается уровень их благополучия, что ведёт к увеличению рождаемости и снижению миграционных потерь населения. Эти меры способствуют смягчению негативных демографических тенденций и обеспечивают долгосрочную социально-экономическую стабильность страны.

Методы анализа и прогнозирования демографической структуры населения России

Анализ демографической структуры населения России основан на комплексном использовании статистических, математических и социальных методов исследования. Основные методы включают:

-

Анализ возрастно-половой структуры — применяется метод построения и интерпретации возрастно-половых пирамид, которые визуализируют распределение населения по возрастным группам и полу. Это позволяет выявить тенденции рождаемости, смертности и миграции, а также оценить нагрузку на экономику и социальную сферу.

-

Коэффициенты демографического анализа — используются показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, миграционного прироста, а также коэффициенты фертильности и смертности по возрастным группам. Эти показатели вычисляются на основе официальной статистики и позволяют выявить динамику изменения численности и структуры населения.

-

Модель когортного анализа (кохортного метода) — методологический подход, позволяющий проследить демографические характеристики и изменения внутри определенных возрастных когор (групп, родившихся в один период). Этот метод дает возможность более точно оценить последствия демографических процессов с учетом временных сдвигов.

-

Метод построения сценариев и прогнозирования — включает использование статистических моделей, таких как модель Лесси, модель многомерного регрессионного анализа, а также метод экспертных оценок. Прогнозы строятся на основе текущих и исторических данных о рождаемости, смертности, миграции и социальных факторах.

-

Модели матричного типа (матрицы переходов) — применяются для прогнозирования изменения численности и структуры населения с учетом переходов между возрастными и другими категориями. Эти модели позволяют учитывать вероятность перехода лиц из одной возрастной группы в другую, а также изменение демографических характеристик.

-

Использование систем динамического моделирования и компьютерных программ — современные методы включают применение специализированного программного обеспечения, которое позволяет моделировать сложные демографические процессы с учетом множества факторов, таких как экономические условия, государственная политика, миграционные потоки и т.д.

-

Анализ миграционных процессов — используется для оценки влияния внутренней и внешней миграции на демографическую структуру. Методы включают построение миграционных балансов, анализ миграционных потоков по регионам, а также моделирование миграционных сценариев.

-

Стратифицированный анализ по социально-экономическим признакам — применяется для выделения и оценки демографических характеристик различных социальных групп населения с целью выявления неравномерностей в рождаемости, смертности и миграционных процессах.

Таким образом, комплексное применение перечисленных методов позволяет проводить точный и многоуровневый анализ, а также формировать адекватные прогнозы демографической структуры населения России с учетом всех ключевых факторов и тенденций.

Роль демографического потенциала в развитии региона

Демографический потенциал региона является одним из ключевых факторов, определяющих его экономическое и социальное развитие. Он включает в себя численность, структуру, возрастной состав и уровень квалификации населения, а также миграционные процессы, которые напрямую влияют на способность региона к производственной и социальной активности.

Численность населения в значительной степени определяет рынок труда региона. От этого зависит доступность рабочей силы для различных отраслей экономики, что влияет на продуктивность и конкурентоспособность региона. Если численность населения недостаточна для обеспечения потребностей экономики, это может привести к дефициту рабочих мест, снижению темпов производства и, как следствие, замедлению экономического роста.

Возрастная структура населения также играет важную роль. Младенческий и пенсионный возраст требуют значительных затрат на социальное обеспечение, здравоохранение и образование, что ограничивает бюджетные ресурсы региона. В то время как активное трудоспособное население служит основой для экономического роста и повышения производительности. Дисбаланс в возрастной структуре может привести к дефициту рабочей силы, ухудшению уровня жизни и снижению экономической устойчивости региона.

Уровень образования и квалификации населения — это важнейшие компоненты, определяющие инновационный и технологический потенциал региона. Высокий уровень образования способствует формированию высококвалифицированных кадров, что является основой для развития высокотехнологичных отраслей, таких как IT, научные исследования и производство высококачественных товаров. Регион с низким уровнем образования и квалификации сталкивается с проблемами в привлечении инвестиций и развитии новых технологий, что ограничивает его экономические возможности.

Миграционные процессы имеют двоякое влияние на демографический потенциал региона. Приток мигрантов может способствовать увеличению численности населения и привлечению квалифицированной рабочей силы, что положительно сказывается на экономике. Однако миграция может также создать социальные и культурные напряженности, а также увеличить нагрузку на инфраструктуру и социальные службы, если мигранты не интегрируются в региональное сообщество.

Таким образом, демографический потенциал региона оказывает многогранное влияние на его развитие. Он напрямую влияет на устойчивость рынка труда, способность региона к инновациям, качество жизни населения и его экономическое положение. Оптимизация демографической политики, направленная на улучшение возрастной структуры, повышение уровня образования и стимулирование миграционных процессов, может значительно повысить общий уровень развития региона.

Демографические процессы: рождаемость, смертность, миграция

Демографические процессы представляют собой совокупность природных и социально-экономических явлений, влияющих на численность, состав и распределение населения. Основными компонентами этих процессов являются рождаемость, смертность и миграция.

-

Рождаемость

Рождаемость — это показатель, отражающий количество родившихся живыми в определённой популяции за единицу времени, чаще всего за год. Обычно выражается через коэффициенты рождаемости, такие как общий коэффициент рождаемости (число рождений на 1000 человек населения), а также специфические показатели — возрастно-специфические коэффициенты рождаемости и коэффициенты фертильности.

Рождаемость зависит от биологических факторов (фертильность женщин), а также от социальных, экономических и культурных условий, включая уровень здравоохранения, образовательный уровень, экономическое положение семьи и страны, социальную политику и религиозные традиции. Рождаемость влияет на воспроизводство населения и формирование возрастной структуры общества.

-

Смертность

Смертность отражает количество умерших в населении за определённый период и выражается через коэффициенты смертности, чаще всего общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения). Смертность анализируется также по причинам смерти, возрастным группам и полу.

Основными факторами, влияющими на уровень смертности, являются качество и доступность медицинской помощи, санитарные условия, уровень жизни, питание, экологическая ситуация, а также социально-экономические условия и поведенческие факторы (например, курение, употребление алкоголя). Изучение структуры и динамики смертности позволяет оценить состояние здоровья населения и выявить приоритеты в области охраны здоровья.

-

Миграция

Миграция — это перемещение населения, связанное с изменением места жительства на определённый срок или постоянно. Различают внутреннюю миграцию (в пределах страны) и международную миграцию (между странами). Миграционные потоки анализируются с точки зрения объёмов, направлений, причин и характеристик мигрантов (возраст, пол, профессиональный состав).

Причины миграции делятся на экономические (поиск работы, улучшение уровня жизни), социальные (воссоединение семей, образование), политические (избегание конфликтов, преследований) и экологические (стихийные бедствия, деградация окружающей среды). Миграция влияет на численность населения, его распределение по территории, социально-экономическое развитие регионов, а также на структуру трудовых ресурсов.

В совокупности рождаемость, смертность и миграция формируют естественный и механический прирост населения. Анализ этих процессов важен для планирования демографической политики, прогнозирования численности и структуры населения, а также для разработки социальных и экономических программ.

Влияние демографической ситуации на качество жизни населения

Демографическая ситуация оказывает значительное влияние на качество жизни населения, обусловливая как экономические, так и социальные аспекты. Демографические процессы, такие как рождаемость, смертность, миграция и возрастная структура населения, формируют ключевые условия для обеспечения благосостояния людей.

-

Возрастная структура населения. Снижение доли трудоспособного населения, увеличение числа пенсионеров в результате старения населения приводит к сокращению рабочей силы, повышению социальной нагрузки на активное население и росту потребности в социальных и медицинских услугах для пожилых людей. Это может снизить уровень доступности и качества социального обслуживания, а также увеличить нагрузку на государственные бюджеты.

-

Рождаемость и семейная структура. Низкая рождаемость ведет к уменьшению численности населения, что может вызвать нехватку рабочей силы в будущем, затруднить развитие экономики и привести к дефициту налоговых поступлений. Это также отражается на спросе на образовательные услуги и потребности в инфраструктуре, такой как детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения.

-

Миграция. Миграционные процессы, как внутренняя, так и международная миграция, влияют на социальную стабильность и экономическую ситуацию в регионе. Приток мигрантов может привести к увеличению конкуренции на рынке труда, что снижает уровень заработной платы для местного населения и создает дополнительные проблемы для инфраструктуры и социальной адаптации. В то же время, миграция может стимулировать экономический рост в регионах с дефицитом рабочей силы и способствовать культурному разнообразию, что вносит вклад в улучшение качества жизни.

-

Смертность и здоровье населения. Показатели смертности, особенно в сочетании с неблагоприятной экологической ситуацией или эпидемиями, прямо влияют на продолжительность жизни, здоровье населения и общий уровень социальной устойчивости. Высокий уровень смертности, особенно среди трудоспособного населения, приводит к дефициту рабочей силы, увеличивает нагрузку на здравоохранение и социальные службы, что, в свою очередь, снижает качество жизни.

-

Социальные и экономические последствия демографических изменений. Увеличение числа пожилых людей при низкой рождаемости приводит к росту потребности в пенсионных выплатах и социальных услугах, что требует дополнительных бюджетных расходов. В условиях старения населения необходимо развивать систему здравоохранения, обеспечивать доступ к медицинским услугам и улучшать качество жизни пожилых людей. Демографические изменения также влияют на рынок труда, требуя новых подходов в сфере образования и профессиональной подготовки, а также повышая требования к условиям труда и социальным гарантиям для всех возрастных групп.

Таким образом, демографическая ситуация напрямую влияет на все ключевые аспекты качества жизни, требуя комплексного подхода в управлении ресурсами, социальной политике и экономическом развитии.