На правах рукописи

БЕЛАНОВСКАЯ Елена Вячеславовна

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(район Волго-Балтийской системы)

Специальность 05.23.05 – Строительные материалы и изделия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург

2010

Работа выполнена на кафедре Строительные технологии и экспертиза недвижимости в ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет».

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

(ГОУ ВПО Череповецкий государственный

университет)

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

(Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет)

кандидат технических наук

(), г. Санкт-Петербург

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Вологодский государственный

технический университет»

Защита диссертации состоится «20» апреля 2010 г. в «14.00» часов на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.223.01 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., зал заседаний.

Теле

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет».

Автореферат разослан «___» марта 2010 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Среди многочисленных проблем современного градостроительства проблема сохранения исторического наследия занимает одно из ведущих мест. В ХХ в. на всей территории России были разрушены тысячи культовых сооружений, многие из которых являлись яркими памятниками архитектуры. В настоящее время в центральных городах восстановлению архитектурного наследия уделяется большое внимание. В малых городах и сельских населенных пунктах подвергшиеся разрушению в годы советской власти храмы стоят сейчас в огромном количестве заброшенные и продолжают разрушаться.

В данной работе представлено состояние этой проблемы на примере небольшого участка Русского Севера, который расположен по берегам Волго-Балтийской системы от Рыбинского водохранилища до Онежского озера. На данной территории к началу ХХ в. было построено 318 храмов из глиняного кирпича более чем в двухстах населенных пунктах (рис. 1). Наиболее известными из них являются постройки Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, а также древние здания Белозерска. В ХХ в. из 318 зданий храмов 315 были закрыты и использовались под промышленные здания, клубы, школы и т. д. или же были разрушены. Некоторые храмы были взорваны и затоплены водами Рыбинского водохранилища, созданного в конце 1930-х гг. Сейчас здесь более ста каменных храмов являются полностью разрушенными, 122 здания храмов находятся в заброшенном состоянии разной степени сохранности.

При выборе границ исследования был учтен также экологический фактор. Город Череповец, расположенный на данной территории, является крупнейшим промышленным центром. По данным 1993 г. по количеству вредных выбросов он занимал первое место по Северо-Западу России. Именно данная территория согласно расчету по розе ветров находится в наиболее неблагоприятной экологической ситуации.

Цель работы:

1. Определение степени сохранности несущих конструкций заброшенных зданий православных храмов XVII-нач. XX вв., выполненных из глиняного кирпича и разработка основ технологий материалов по восстановлению кирпичной кладки.

Задачи исследования:

1. Проведение натурных обследований заброшенных зданий православных храмов, выполненных из глиняного кирпича и разработка классификации их по степени разрушения несущих конструкций;

2. Определение физико-механических характеристик, а также рентгенофазовый анализ кирпича и кладочного раствора;

Рис. 1. Схема расположения каменных памятников архитектуры XV-XX вв. (начало ХХ в.)

3. Исследование причин разрушения кирпичной кладки в рассматриваемом регионе и оценка ресурса долговечности кирпичной кладки;

4. Исследование сырья для реставрационных материалов и внесение предложений по восстановлению кирпичной кладки.

Объекты исследования:

Оценка состояния кирпичной кладки зданий православных храмов XVII-пер. пол. ХХ вв.,выполненных из кирпича и расположенных в городах и сельских населенных пунктах на территории западной части Вологодской области (Череповецкий, Кирилловский, Белозерский, Шекснинский, Вашкинский, Вытегорский и Кадуйский районы).

Предмет исследования:

Исследование долговечности кирпичной кладки, включая исследование долговечности самого кирпича, кладочного раствора, а также сцепление кирпича и раствора.

Методика исследования:

- изучение архивных источников по определению местоположения каменных зданий православных храмов и по определению технологии изготовления материалов для каменных зданий;

- проведение натурных обследований заброшенных зданий храмов, выполненных из глиняного кирпича;

- определение степени износа основных несущих конструкций обследованных зданий храмов и классификация их по степени разрушения с целью внесения предложений по их возможному восстановлению;

- отбор образцов кирпича и кладочного раствора для лабораторных исследований по определению их механической прочности, а также прочности сцепления кирпича и раствора;

- отбор образцов глин на рассматриваемой территории для лабораторных и рентгеноструктурных исследований с целью подтверждения предположения по использованию местного сырья для производства кирпича, применявшегося при строительстве обследованных зданий, а также для выявления технологии изготовления кирпича XVII-нач. XXвв. и определения температур обжига, исходя из минералогического состава кирпича;

- определение влияния различных факторов на долговечность материала основных несущих конструкций обследованных зданий и определение ресурса долговечности кирпичной кладки;

- отбор образцов грунтовых вод для лабораторных исследований с целью определения их возможного влияния на материал конструкций обследованных зданий;

- внесение предложений по возможному восстановлению обследованных зданий православных храмов с использованием материалов, близких по свойствам к материалам, примененным для строительства на рассматриваемой территории в XVII-нач. ХХвв.

Научная новизна:

- впервые проведено натурное обследование заброшенных зданий православных храмов на рассматриваемой территории, выполнена классификация их по степени износа основных несущих конструкций, а также проведены физико-механические исследования материалов;

- подтверждено предположение по использованию местных материалов при строительстве обследованных зданий;

- выявлены технологии изготовления кирпича и раствора XVII-нач. ХХвв. на рассматриваемой территории;

- определено влияние разрушающих факторов на долговечность материалов конструкций зданий XVII-нач. ХХвв. на рассматриваемой территории;

- разработаны основы технологии изготовления реставрационных материалов с учетом местной сырьевой базы.

Практическая значимость результатов исследований заключается в реальной возможности использования собранных и проанализированных материалов для практического проектирования и реставрации памятников архитектуры с учетом региональных особенностей и архитектурно-строительных традиций.

Результаты исследования также могут быть использованы:

- для создания программ сохранения и возрождения памятников архитектуры в сохраняемой природной и историко-культурной среде;

- для разработки экскурсионных программ, включающих осмотр сохраняемых и воссоздаваемых зданий православных храмов;

- для возрождения духовности населения;

- в учебном процессе для составления рабочих программ, методических рекомендаций и индивидуальных планов по обучению студентов различных строительных и реставрационных специализаций.

Публикации и апробация работы:

Результаты опубликованы в девяти статьях, в том числе в двух статьях в научных журналах по списку ВАК РФ.

Результаты работы апробированы и получили положительную оценку на IV международной научно-практической конференции «Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах» (Пенза, 2003); международной научно-практической конференции «Повышение качества среды жизнедеятельности города и сельских поселений архитектурно-строительными средствами» (Орел, 2005);

международной научно-технической конференции «Композиционные строительные материалы» (Пенза, 2008); Всероссийской научно-практической конференции «Череповецкие научные чтения – 2009».

Объем работы:

Диссертация включает текстовую часть исследования, состоящую из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка

литературы, изложенную на 152 страницах, а также приложения, изложенные на 31 странице.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе представлен исторический обзор возведения зданий православных храмов на рассматриваемой территории из кирпича, а также приведены результаты натурных обследований.

Рассмотрены исторические технологии изготовления кирпича, а также кладочного и штукатурного раствора. В XV-XVI вв. для строительства каменных зданий на данной территории использовался привозной кирпич из Твери и других городов. Начиная с середины XVII в. начинается использование местных материалов. До 1930-х гг. здесь применяется в основном ручное изготовление кирпича, которое заключалось в добыче и подготовке глиняной массы, ручной формовке кирпича, сушке и обжиге в напольных или постоянных печах. По обоим берегам р. Шексна еще на рубеже XIX-XX вв. располагалось более ста заводов по производству кирпича, т. к. здесь имеются значительные запасы кирпичных глин. При подготовке глиняной массы до XX в. большое значение придавали вымораживанию глины, причем в XVIII в. следовало вымораживать глину не менее 2-х лет, в XIX в. не менее 1 года. В ХХ в. судя по архивным данным вымораживание глины на данной территории не производилось. Качественные глины определялись следующим образом: на сухой глине от ногтя остается блестящая темная черта, издает чуть заметный треск на зубах, сплюснутые шарики диаметром 2-3 см не дают трещин. Растворы состояли из извести, песка и добавок (цемянка, известняк, а также в архивных данных упоминается использование яичного белка).

На рассматриваемой территории за период XV-нач. ХХ вв. было построено 318 зданий православных храмов, выполненных из кирпича. В настоящее время здесь сохранилось около двухсот каменных зданий храмов, из них 122 здания находятся в заброшенном состоянии разной степени сохранности. За период гг. было проведено натурное обследование ста из 122-х заброшенных зданий православных храмов. По результатам натурных обследований была выполнена классификация зданий храмов по степени разрушения основных несущих конструкций с учетом «Методики определения физического износа гражданских зданий». Согласно данной методике здания, в которых степень разрушения стеновых конструкций составляет менее 50%, являются пригодными для восстановления. Как показали натурные обследования, это 85 заброшенных зданий из ста обследованных, т. е. 85% обследованных зданий в настоящее время еще можно восстановить. Приведен также перечень мероприятий по восстановлению несущих конструкций рассматриваемых зданий. Более подробно данная классификация рассмотрена в диссертационной работе.

Во второй главе приведены результаты диагностики состояния кирпичной кладки, определены физико-механические характеристики кирпича и раствора, а также произведен их рентгенофазовый анализ.

Кирпич XVIII в. показал предел прочности на сжатие в среднем 6.3 МПа, кирпич XIX в. - в среднем 5.8 МПа (рис. 2). На снижение прочности кирпича в XIX в. возможно оказал влияние тот факт, что вымораживанию глины стали уделять меньше внимания. Кроме того, более низкие показатели по прочности на сжатие имеют кирпичи с каменистыми включениями более 2-3 мм (снижение прочности на 30-40%).

Рис. 2. Результаты испытаний по прочности на сжатие кирпича XVII-XX вв.

Можно предположить, что механическая прочность кирпича в кладке стен рассматриваемого региона выше, чем определенная в ходе испытаний, т. к. для исследований были отобраны кирпичи не из самой кладки, а находившиеся на земле, рядом с полуразрушенными зданиями (что допускается нормами), т. е. они были в наибольшей степени подвержены разрушающим факторам, таким, как атмосферная влага, переменные температуры, грунтовые воды и т. д. в течение, вероятно, нескольких десятилетий.

Если сравнить полученные данные с результатами испытаний современного кирпича (для сравнения был использован вологодский кирпич, прочность которого на сжатие составляет 7.5 МПа), то можно сделать вывод, что кирпич XVIII-пер. пол. XX вв. даже в настоящее время, после использования его в кладке в течение 100-200 лет, показывает достаточно высокие результаты и его можно использовать для дальнейшей эксплуатации при соответствующей защите кирпичной кладки.

Для определения водопоглощения и морозостойкости были отобраны образцы кирпичей XVIII-XIX вв. Водопоглощение составляет 10.7-17.8%.

Морозоустойчивость кирпича в данной работе определена косвенным способом . Она в основном зависит от их структуры и природы строения пор: макро - и микропор, причем микропоры являются основными поставщиками влаги в тело камня. Английский исследователь Я. Шафер утверждает, что морозоустойчивость камней зависит в большой степени от характера микропор и количественного соотношения их с макропорами.

В данном случае был определен так называемый «коэффициент заполняемости пор», предложенный Мак-Бернеем (Англия), который хорошо определяет степень погодоустойчивости материалов:

К=Вх/Вк,

где К – коэффициент заполняемости пор;

Вх – намокание в холодной воде (48 ч);

Вк – намокание в кипятке (5 ч).

Этот коэффициент дает четкое представление о природе и характере пор. Цифровое значение этого коэффициента колеблется в пределах от 1 до 0.5; чем оно ближе к 0.5, т. е. чем больше разница в показателях Вх и Вк, тем более морозостоек материал. Кирпич с коэффициентом более 0.8 как правило неморозостоек. Для кирпича, который использовался в рассматриваемом регионе, значение коэффициента заполняемости пор составило 0.59-0.85, т. е. в основном морозостойкость кирпича является достаточно высокой.

Было произведено также исследование прочности на сжатие кладочного раствора на образцах начала XIX в. Предел прочности на сжатие составил в среднем 2.5 МПа.

Однако как указывают многие исследователи, монолитность кладки зависит не столько от показателей прочности самого раствора, сколько от сцепления раствора и кирпича. В данной работе были проведены испытания сцепления кирпича с известковым раствором на образцах XVIII-XIX вв. Адгезия на отрыв оценивалась с помощью адгезиметра. Прочность на отрыв составила 4.1-4.2 кгс/см2, характер разрушения когезионный. Это значение почти в 4 раза выше, чем при использовании современного цементно-песчаного раствора с добавкой суперпластификатора С-3 (, ).

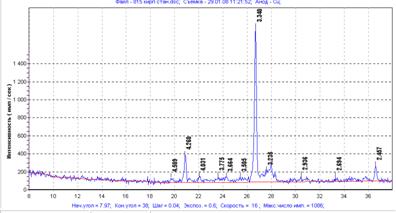

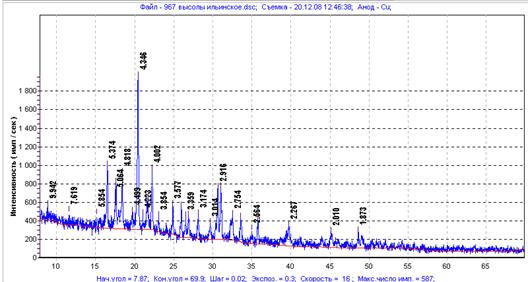

Рентгенофазовый анализ кирпича (произведенный на образцах XVII-XIX вв.) показал, что основным глинистым минералом, на основе которого шло изготовление кирпича в данном регионе, был монтмориллонит (d=4.51). Здесь также отмечены пики, соответствующие β-кварцу, железистым примесям и полевым шпатам. Обжиг глиняного кирпича происходил при температурах приблизительно 800°С. Образования муллита в исследованных образцах не обнаружено (рис. 3).

Минералогический состав кирпича по результатам рентгенофазового анализа:

d=2.45; 3.34; 4.26 – β-кварц;

d=4.51 – монтмориллонит;

d=3.23; 4.1 – полевые шпаты;

d=2.69; 2.93 – примеси железа.

|

10

Рис. 3. Рентгенограмма кирпича церкви Воскресения в с. Стан Кадуйского района Вологодской области (1763 г.)

|

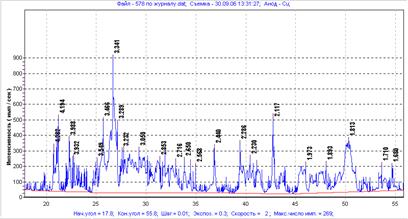

Рентгенофазовый анализ раствора XVII-XIX вв. показал, что раствор был изготовлен из гашеной извести с добавлением β-кварца и с включениями частиц полевых шпатов и глинистых минералов. Реакция превращения Са(ОН)2 в СаСО3 в настоящее время не завершена (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма кладочного раствора Благовещенской Ворбозомской церкви Белозерского района Вологодской области (1829 г.)

Минералогический состав раствора по результатам рентгенофазового анализа:

d=1.81; 2.45; 3.34; 4.26 – β-кварц;

d=1.7; 2.3; 2.27; 2.56; 2.61 – Mg4Al2(OH)14·3H2O;

d=3.23; 4.1 – полевые шпаты;

d=2.3; 3.05 – СаСО3;

d=1.68; 2.62; 3.1 – Са(ОН)2.

По результатам петрографического и химического анализа кладочного раствора XVII в. было определено, что использовалось известково-глинистое вяжущее. В качестве наполнителя применялся песок, цемянка и известняк.

В третьей главе для оценки долговечности рассматриваемых зданий были определены причины разрушения кирпичной кладки. В современных условиях как указывают многие исследователи (, , и др.) существует три вида коррозии каменной кладки – физическая, химическая и органическая.

Физическая коррозия обусловлена влиянием влаги и переменных температур. Основной причиной является эрозия, которая происходит в результате замерзания влаги в порах материала, что приводит к разрушению наружной поверхности кладки. Во второй половине ХХ в. после создания на рассматриваемой территории Рыбинского водохранилища годовое количество осадков в г. Череповце увеличилось на 50%. Кроме того, для средней полосы годовое количество теплосмен с переходом через 0°С составляло ранее по Глебову 50-55, в настоящее время 80. Следовательно, в данном районе обязательно требуется защита от увлажнения атмосферной влагой каменной кладки. Коррозия выщелачивания возникает в связи с выщелачиванием кальцитного вяжущего строительных растворов и обмазок при увлажнении, т. к. гидроксид кальция сравнительно легко растворяется в воде.

Химическая коррозия обусловлена воздействием различных кислот и солей, а также воздействием вредных веществ, содержащихся в воздухе. Солевая коррозия материалов памятников также связана с увлажнением. Источниками солей могут являться сами строительные материалы, в том числе, вводимые в кладку при реставрации памятника, но особенно грунтовые воды. В ходе натурных обследований на некоторых зданиях (все они расположены в южной части Череповецкого района) были обнаружены явления солевого разрушения материала стен на высоту до 2-х м от поверхности земли. Был произведен рентгенофазовый анализ высолов на стенах Владимирской церкви в с. Ильинское Череповецкого района (1809 г.) (рис. 5,6). Все рефлексы полученной рентгенограммы принадлежат одному веществу – MgSO4∙6H2O (гексагидрит магния – Hexahydrite Magnesium Sulfate Hydrate – 24-719). Гексагидрит магния способен увеличиваться в объеме до 2-х раз, поэтому такой вид коррозии является достаточно опасным и требует защиты надземных конструкций от действия грунтовых вод.

Рис. 5. Солевое разрушение кирпичной кладки Владимирской церкви в с. Ильинское Череповецкого района

|

12

Рис. 6. Рентгенограмма высолов на стене Владимирской церкви в с. Ильинское Череповецкого района

В ходе натурных обследований были также отобраны грунтовые воды для определения возможного влияния их на долговечность кирпичной кладки и произведен их химический анализ. Определено, что наиболее высокие показатели солесодержания отмечены на территории Череповецкого района.

Причиной разрушения материалов памятников является также загрязнение воздуха отходами промышленных предприятий. Основными источниками загрязнения атмосферы в данном районе являются Череповецкий металлургический комбинат, и Химический комбинат в г. Череповце. В диссертации приведен расчет загрязнения воздуха на рассматриваемой территории пылью, SO2, NOx по данным 2003 г. с использованием методики ОНД-86 с целью определения возможного влияния вредных веществ, содержащихся в воздухе, на материалы конструкций рассматриваемых зданий, а также определены границы зон загрязнения данными веществами.

Органическая коррозия проявляется в виде биодеструкции и растительности на стенах и сводах большинства обследованных зданий. Биодеструкция материалов имеет место в виде грибов, лишайников, микроводорослей на обмазке и кирпичной кладке стен и сводов. Причиной их возникновения становится переувлажнение материалов конструкций. Биодеструкция опасна тем, что в данном случае образуются тионовые и нитрифицирующие бактерии, которые способствуют превращению сернистого газа и оксида азота соответственно в серную и азотную кислоты, что ведет к разрушению материалов конструкций. Прорастание травы и кустарника на стенах и покрытиях зданий является опасным с точки зрения развития корневой системы в щелях и трещинах кладки, что также может привести к разрушению конструкций.

Исходя из перечисленных причин разрушения кирпичной кладки, можно сделать вывод о том, что при восстановлении необходима защита ее наружной поверхности от атмосферной влаги и агрессивных воздействий внешней

среды, защита надземных конструкций от увлажнения грунтовой влагой, а также защита конструкций от органической коррозии.

В четвертой главе были разработаны составы для изготовления реставрационного кирпича и раствора, т. к., как показали натурные обследования, основной причиной разрушения большинства зданий храмов явились преднамеренные разрушения, вызванные политикой государства в ХХ в. В основном каменные здания в XVII-нач. ХХвв. на данной территории строили из местного сырья, для изготовления реставрационных материалов было решено также использовать местную сырьевую базу.

Исследование сырья для изготовления реставрационных материалов. Были исследованы данные о запасах кирпичных глин и известняка в рассматриваемом регионе по данным Департамента природных ресурсов, а также по архивным данным 1930-х гг. Запасы кирпичных глин составляют более 1 млрд. м3, запасы известняка – более 100 млн. м3. В настоящее время данные месторождения практически не используются. В данной работе был произведен рентгенофазовый и химический анализ глинистого сырья месторождений, указанных в архивных данных, и не числящихся на балансе Вологодской области.

Подбор составов для реставрационного кирпича. Для экспериментов была использована глина месторождения Нова Череповецкого района, в качестве отощающей добавки использовался песок Коштинского месторождения Череповецкого района. Формовка выполнялась ручным способом в формах 7.07х7.07х7.07 см. Сушка производилась в нормальных тепло-влажностных условиях в течение 1 месяца. Обжиг образцов осуществлялся в муфельной печи при температуре 900°С в течение 4-х часов с постепенным подъемом температуры. Прочность на сжатие полученных образцов в среднем составила 8.5 МПа.

Т. к. г. Череповец, расположенный на данной территории – это крупный промышленный центр, и его предприятия являются источником образования большого количества отходов, было решено выполнить серию составов с их использованием. Были выполнены составы с использованием зол ТЭЦ 10 и 15% как отощающе-пластифицирующей добавки, пиритного огарка в количестве 5 и 10%, применяемого для снижения температуры обжига и улучшения цветовых характеристик, граншлака в количестве 10, 15 и 20% как отощающей добавки и фосфогипса в количестве 5% для интенсификации процесса сушки.

Испытания по прочности на сжатие полученных образцов показали, что наиболее высокие результаты имеют образцы с добавкой граншлака 20% (Rсж=10.44 МПа). Кроме того, процесс сушки образцов с добавкой граншлака происходит быстрее, чем в остальных случаях.

Подбор составов для кладочных и штукатурных растворов. Исторический раствор в XV-XIX вв. на рассматриваемой территории выполнялся на основе извести. Как показывает опыт реставрационных работ, проводимых на памятниках Москвы и С.-Петербурга, наилучшие результаты имеют растворы, изготовленные из свежегашеной извести. В данной работе была использована известь Белоручейского месторождения Вытегорского района Вологодской области. Гашение извести производилось за сутки до ее использования. В качестве добавок использовались песок Абакановского месторождения Череповецкого района, известняк Троицкого месторождения Вашкинского района крупностью до 2.5 мм, цемянка, изготовленная из кирпича XIX в., а также яичный белок. В результате были выполнены следующие составы (табл. 1):

Таблица 1

В возрасте 28 суток известковый раствор с добавкой яичного белка (1.5 шт./л) показал результаты по прочности на сжатие более высокие, чем в остальных случаях, примерно в 7 раз, что является достаточно убедительным доказательством использования его в исторических сооружениях (рис. 7). На увеличение прочности раствора оказывает влияние именно белок, т. к. при введении в состав раствора яйца вместе с желтком увеличение прочности отмечено не было.

Рис. 7. Распределение предела прочности на сжатие известково-песчаного раствора (составы 1-12)

Однако прочность известково-песчаного раствора, даже при использовании добавок, является очень низкой, нарастание прочности происходит очень медленно. Как показывает опыт реставрационных работ, для увеличения прочности к известковому раствору возможно добавление цемента в количестве до 10% по объему.

Были выполнены составы с добавкой портландцемента М400 в количестве 5 и 10% без добавления и с добавлением яичного белка (табл.2).

Таблица 2

|

Добавка яичного белка к сложному известково-цементному раствору в количестве 0.5 шт./л приводит к увеличению предела прочности на сжатие в 2-2.5 раза (рис. 8).

Рис. 8. Распределение предела прочности на сжатие сложного известково-цементного раствора (составы 13-16)

Натурные испытания штукатурного раствора проведены на здании Воскресенской церкви в с. Носовское Череповецкого района (1788 г.). Были нанесены следующие составы: состав №1: Известковое тесто/песок 0-1.25(1/2); состав №2: Известковое тесто/песок 0-1.25(1/2)/цемянка 10%; состав №3: Известковое тесто/песок 0-1.25(1/2)/известняк 10%; состав №4: Известковое тесто/песок 0-1.25(1/2)/яичный белок (1.5 шт./л).

Через сутки были произведены осмотр и дополнительное увлажнение поверхности оштукатуренных накануне участков. Все оштукатуренные участки достаточно устойчивы. В ходе их увлажнения было отмечено, что составы №1-3 хорошо впитывают воду, на участке же стены, оштукатуренной составом №4, вода сначала стекает по поверхности, а затем начинает медленно впитываться, т. е., был сделан вывод о том, что яичный белок, входящий в состав №4, обладает также гидрофобизирующими свойствами.

Состав для замазки утраченных мест кирпичной кладки. Для зданий, в которых кирпичная кладка не предназначена для оштукатуривания, для

восстановления утрат кирпичной кладки были предложены следующие

составы: состав №1: Известковое тесто/кирпичная пыль/цемент (1/3/1); состав №2: Известковое тесто/кирпичная пыль/цемент (1/3/1)/яичный белок (1 шт./л). Были проведены натурные испытания данных составов. Составы для замазки имеют цвет, близкий к цвету исторического кирпича. При осмотре через сутки и через 2 месяца после их нанесения, состав №2 оказался достаточно устойчивым, на составе №1 отмечена сеть мелких трещин.

Основные выводы и рекомендации

1. Впервые проведена оценка ресурсов долговечности заброшенных каменных памятников архитектуры XVIII-XX вв. на территории Вологодской области в районе Волго-Балтийской системы.

2. В результате натурных и инструментальных исследований образцов кирпичной кладки 100 каменных храмов установлено, что в большинстве случаев кладка не достигла критического уровня разрушения структуры и в основном сохранила свои физико-механические свойства, более 70% заброшенных зданий храмов могут быть реставрированы и восстановлены.

3. На основании микроструктурного и рентгенофазового анализов дана оценка сырьевой базы, которая использовалась при изготовлении кирпича и кладочного раствора. Применялись местные известняки и многокомпонентные глины, в которых основным минералом был монтмориллонит. Установлено, что качество материалов достаточно высокое, однако температура обжига кирпича не достигала 1000°С, что подтверждается отсутствием в образцах минералов группы муллит.

4. Определены основные факторы, влияющие на долговечность кирпичной кладки: период XVIII-начало XX вв. – преимущественно выветривание (эрозия), солевая коррозия, биокоррозия; вторая половина ХХ в. – существенное изменение гидрогеологических условий, загрязнение воздуха отходами промышленных предприятий, более частое переменное воздействие температуры и влажности.

5. Оценочно-прогнозный мониторинг долговечности кирпичной кладки показал, что физико-механические свойства кирпича, раствора, зоны сцепления (по результатам испытаний на отрыв) образцов, взятых из толщи стены, слабо подвержены деструктивным воздействиям, особенно в местах отсутствия видимых деформаций и трещин отрыва. Это позволяет сделать вывод, что несущая способность кладки в большинстве случаев достаточна для ее дальнейшей эксплуатации.

6. Разработаны рекомендации по возможному восстановлению или консервации наиболее значимых исторических каменных храмов. При этом необходимо использовать материал, который по своему составу и структуре

будет максимально приближен к существующему в каменной кладке. Разработаны составы для реставрационного кирпича, выполненного по исторической технологии из глин и песка местных месторождений, а также с использованием отходов металлургической и химической промышленности

(наиболее эффективной является добавка граншлака в количестве 20% по массе).

7. Разработаны составы для кладочного и штукатурного растворов из свежегашеной извести и песка местных месторождений в соотношении 1/2-1/3. В качестве добавок для увеличения гидравлической стойкости рекомендованы цемянка (размер частиц 0-3 мм до 10% по объему), выполненная путем дробления кирпичного боя из кирпича XVII-XIX вв., а также дробленый известняк (до 10% по объему) местных месторождений. Для увеличения прочности и гидравлической стойкости рекомендована добавка яичного белка (в количестве до 1.5 шт./л).

8. В качестве замазки для ремонта кирпичной кладки, не предназначенной под штукатурку, рекомендован состав: известковое тесто/кирпичная пыль/цемент (1/3/1)/яичный белок (1 шт./л). Кирпичная пыль может быть получена путем помола кирпичного боя, имеющегося на обследованных памятниках архитектуры. Как показали натурные

исследования, замазка мало отличается по цвету от исторического кирпича в постройках и является достаточно прочной.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Белановская, Е. В. Архитектурно-экологические проблемы города Череповца Вологодской области / , // Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах: тез. докл. IV научно-практической международной конференции. – Пенза, 2003. – С.133-135.

2. Белановская, Е. В. Возрождение историко-культурного наследия города Череповца / // Повышение качества среды жизнедеятельности города и сельских поселений архитектурно-строительными средствами: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. – Орел, 2005. – С.278-281.

3. Белановская, Е. В. Рентгеноструктурное исследование кирпича и строительного раствора зданий Кирилло-Белозерского монастыря / , , // Вестник ЧГУ. – 2005. – №2. – С.44-48.

4. Белановская, Е. В. Рентгеноструктурное исследование глинистого сырья месторождений Вологодской области / , , // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2008. – С.182-184.

5. Белановская, Е. В. Устройство заводов по производству глиняного кирпича в городе Череповце в первой половине XX в. / // Вестник ЧГУ. – 2008. – №2. – С.48-49.

6. Белановская, Е. В. Проблемы восстановления каменных памятников архитектуры Русского Севера / , // Жилищное строительство. – 2009. – №3. – С.20-22.

7. Белановская, Е. В. Долговечность кирпичной кладки памятников архитектуры XVII-нач. XX вв. Вологодской области / , / Строительные материалы. – 2009. – №4 – С.113-114.

8. Белановская, Е. В. Рентгеноструктурное исследование сырья месторождений Вологодской области / , , // Вестник ЧГУ. – 2009. – №2. – С.65-68.

9. Белановская, Е. В. Оценка долговечности каменных памятников архитектуры Вологодской области / // Череповецкие научные чтения – 2009: : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Череповец, 2009. – С.48-51.

Компьютерная верстка

Подписано к печати.10. Формат 60×84 1/16. Бум. офсетная.

Усл. печ. л. 1,5. Тираж 120 экз. Заказ.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4.

Отпечатано на ризографе. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 5.