(, Омск)

Секция 5. Креолы, креолизация и «креольский синдром»

Руководители: , д. ф.н.( Санкт-Петербург);

, д. и.н. (Санкт-Петербург)

6 июля, 14.30–18.00, ПетрГУ, аудитория 355

1. Креолизация как этнотрансформационный процесс

(, Санкт-Петербург)

2. Географические факторы в эволюции языков и некоторые универсальные закономерности появления языковых формаций смешанного происхождения (к проблеме пиджинов на русской основе)

(, Санкт-Петербург)

3. Креольские общности Америки: проблемы реинтерпретации религиозного и лингвистического наследия

(, Санкт-Петербург)

4. Синкретические религии и креольская культура афробразильцев

(, Санкт-Петербург)

5. Католицизм, «сильные боги» и синкретизм: истоки сантерии и кандомбле

(, Санкт-Петербург)

6. Городская креольская культура Занзибара глазами альтернативной интеллектуальной элиты (по материалам выставки «Собирая и рисуя Занзибар» на восточном факультете СПбГУ)

(, , Санкт-Петербург)

7. Феномен суахили как результат культурной, социальной и лингвистической креолизации

(, Санкт-Петербург)

8. Историческая динамика этнического самосознания у крио – креолов Сьерра-Леоне

(, , Санкт-Петербург)

9. Санскритизация этнических общностей Индии

(, Санкт-Петербург)

10. Языки чуванцев и камчадалов в контексте проблемы пиджинов и креольских языков

(, Санкт-Петербург; , Москва)

11. Культурное наследие как элемент имиджа молодого государства (на примере Восточного Тимора)

(, Санкт-Петербург)

12. Креолы в истории Командорских островов XIX века

(, Москва)

Секция 6. Культурное наследие Урало-алтайской семьи народов: мифологическая парадигма

Руководитель: , д. филос. н. (Саранск)

6 июля, 14.30–18.00, ПетрГУ, аудитория 305

1. Мифологическое восприятие как способ постижения смысла существования

(, Саранск)

2. Отражение космогонических воззрений башкир в эпосе «Урал-батыр»

(Аминев Закирьян Галимьянович, Уфа)

3. Архетип смерти в мифологии мордовского этноса

(, Саранск)

4. Тело как универсальное измерение мира в обрядовой практике мордвы

(, Саранск)

5. Башкирские богатырские сказки на мотив рождения от медведя

(Зинурова Рафиля Рафкатовна, Уфа)

6. Гендерные принципы моделирования облика героев в мордовской мифологии

(, Саранск)

7. Мифологические образы, символы в лирике М. П. Петрова

(, Ижевск)

8. О главном герое эпоса «Урал-батыр»

(Шакурова Шаура Рашитовна, Уфа)

9. О методах изучения музыкально-фольклорных традиций мордвы Сибири

(, Новосибирск)

10. Судьба и ее покровители в мировоззрении мордвы

(, Саранск)

Симпозиум 6. Семья. Общество. Право

Секция 1. Институты правосудия народов России и сопредельных стран:

культурные традиции и современные практики

Руководитель: , к. и.н. (Москва)

6 июля, 14.30–18.00, ПетрГУ, аудитория 356

1. Следственные приемы и система доказательств в правосудии русских крестьян второй половины XIX в.

(, Москва)

2. Развитие русской крестьянской семьи пореформенной России (по материалам волостных судов Ярославской губернии)

(, Ярославль)

3. Правовые традиции российского общества и западные судебные процедуры: проблема взаимодействия

(, Рязань)

4. Проблемы дефиниции некоторых категорий юридической антропологии адыгов

(, Нальчик; , Краснодар)

5. Трансформация института присяги у казахов и киргизов Туркестана во 2-й половине XIX – начале XX в.

(, Москва)

6. Казахский суд биев глазами российских исследователей начала XIX – начала XXI вв.

(, Санкт-Петербург)

7. Законодательство Российской империи и недвижимая собственность евреев в Сибири во второй половине XIX – начале XX вв.

(, Барнаул)

8. Национально-региональный компонент как государственный механизм сохранения и развития языкового многообразия (пример Республики Татарстан)

(, Казань)

9. Аборигенное и корпоративное «обычное» право как основа альтернативного разрешения конфликтов

(, Москва)

Секция 2. Мужское и женское в культурах народов России в прошлом и настоящем

Руководитель: , д. и.н., проф. (Москва)

5 июля, 9.00–18.00; 6 июля, 9.00–13.00, ПетрГУ, аудитория 356

Теория и методология гендерных исследований в этнологии

1. Гендерное реформаторство в теологии

(, Москва)

2. Игра как способ создания индивидуальной гендерной картины мира

(, Миасс)

3. Мужское и женское в культурном наследии народа

(Сирагуза Лаура, Абердин, Шотландия)

4. Мифологические конструкты гендера

(, Москва)

5. Методология гендерной рефлексивности при анализе текстов, сообщенных мужскими и женскими информаторами

(, Москва)

Социальная и историческая андрология

6. Конструирование маскулинности в современных молодежных сообществах

(, Москва)

Социальная и историческая феминология

7. «Воительницы» уездных городов Ярославской губернии в конце XVIII – первой половине XIX века

(, , Ярославль)

8. Правовая культура и правовое самосознание карельской крестьянки второй половины XIX – начала XX вв.: гендерный аспект (по материалам Олонецкой губернии)

(, Петрозаводск)

9. О вопросе вхождения инноваций в культуру повседневности русской крестьянской женщины

(Мухина Зинара Зиевна, Старый Оскол)

10. Трансляция женского культурного опыта в литературно-художественном творчестве России

(, Саранск)

11. Похищение женщины в русских волшебных сказках: функции героини в ином мире

(, Петрозаводск)

12. Социальная роль женщины в дискуссиях духовенства начала ХХ века.

(, Рязань)

13. Женщина в православном дискурсе

(, , Кострома)

14. Венчание и развод в русской православной традиции

(, Санкт-Петербург)

15. Ценностные основания женского воспитания в крестьянской семье Олонецкой губернии второй половины ХIХ – начала ХХ вв.

(, Петрозаводск)

16. Эволюция социально-экономического положения женщин в традиционном вепсском обществем

(, Борское сельское поселение, Ленинградская область)

17. Женщины в современной русской диаспоре Китая

(, Москва)

18. Традиции почитания женщин у башкир

(, Уфа)

19. Восточная танцевальная культура как пример женского досуга горожанок

(Ефимова-, Москва)

Гендерный аспект этнологии семьи и семейно-брачных отношений

20. Фамилистическая проблематика в X–XV веков в древнерусских памятниках переводной литературы

(, Москва)

21. «Пир горой»: образ праздничного застолья в зеркале диалектной лексики Русского Севера

(, Париж, Франция)

22. «Мужское» и «женское» в русских усадебных праздниках конца XVIII – начала XIX в.

(. Москва)

23. Женщина в крестьянской семье (по материалам обычного права славян Северного Кавказа)

(, Ставрополь)

24. Сакральное измерение брачно-семейной сферы в картине мира древних славян

(, Москва)

25. Интерпретации фактического («гражданского») брака: гендерный и поколенческий аспекты

(, Апатиты)

26. Мужские и женские роли и функции в традиционной обрядности донских казаков: период социалистической модернизации

(, Ростов-на-Дону)

Секция 3. Антропология родства и возраста

Руководитель: , д. и.н. (Санкт-Петербург)

5 июля, 9.00–13.00, ПетрГУ, аудитория 304

1. Города-братья, города-дети, города-родители: об одной метафоре родства

(, Москва)

2. «Братства по кораблю»: опыт параметрического описания

(, Санкт-Петербург)

3. Терминология родства южных селькупов: к необходимости критического пересмотра наследия А. П. Дульзона и Г. И. Пелих

(, Москва)

4. Терминология родства как «инструментарий» при общении с информантами в полевых условиях (на материале современных алтайцев)

(, Горно-Алтайск)

5. Кровнородственные отношения в древней Западной Мексике позднего формативного периода (на примере археологических исследований заупокойной практики III в. до н. э. – III в. н. э.)

(, Краснодар)

6. Категория «возраст» и похоронный обряд (на материалах болгар Южной Бессарабии)

(, Одесса, Украина)

7. Матрилатеральный счёт родства и наследный институт власти

(, Лулео, Швеция)

8. Принуждение к браку у ченчу (Индия)

(, Москва)

9. Меховая одежда как маркер семейно-родственных отношений в аборигенной культуре Берингоморья

(, , Анадырь)

Секция 4. Традиционная крестьянская семья на севере и северо-западе России

в свете современной исследовательской парадигмы

Руководитель: , к. и.н. (Петрозаводск)

5 июля, 14.30–18.00, ПетрГУ, аудитория 304

1. Опыт исследования начального этапа складывания династий приходского духовенства по материалам Олонецкой воеводской избы второй половины XVII века

(, Петрозаводск)

2. Домохозяйство карельского крестьянина в XVIII–XIX вв.: историческая информация количественного характера и методы ее изучения

(, , Петрозаводск)

3. Крестьянская семья по материалам подворных описей Поташинской волости 1805 г.

(, Екатеринбург)

4. Брак у жителей Орловского уезда Вятской губернии середины 1830-х – середины 1870-х гг. (по материалам )

(, Екатеринбург)

5. Структура семьи у малочисленных народов Российского Севера: по материалам Приполярной переписи 1926–1927 гг.

(, Екатеринбург; Торвальдсен Гюннар, Тромсё, Норвегия)

6. Исследовательская деятельность главы семьи как фактор трансформации традиционного семейного менталитета на севере России в конце XIX – первой трети XX века

(, Архангельск)

7. Семейная организация карельских переселенцев-староверов на Валдае: опыт обособленного существования локального сообщества с XVII века по наши дни

(, , Валдай)

8. Традиции и современное положение в сфере исследований карельской семьи в Финляндии

(Хямюнен Тапио, Партанен Юкка, Шикалов Юрий, Юнккаринен Марко, Йоэнсуу, Финляндия)

9. Традиции заключения браков в карельской деревне XIX века: о перспективности применения картографических методов анализа к информации метрических книг

(, , Петрозаводск)

10. Возможности и перспективы использования ГИС технологий в исторических исследованиях на материалах Генерального межевания Олонецкой губернии

(, , Петрозаводск)

Симпозиум 7. Этнография и смежные дисциплины

Секция 1. Язык и этническая культура

Руководитель: , к. ф.н. (Петрозаводск)

5 июля, 9.00–18.00; 6 июля, 9.00–18.00; 7 июля, 9.00–13.00,

Карельская педакадемия, пр. Ленина, 29, аудитория 405

Этнические лингвокультуры: аспекты изучения

1. Этнические языки и культуры в XXI веке

(, Москва)

2. Русское языковое сознание как важный ресурс и проблема инновационного развития поликультурной России

(, Петрозаводск)

3. Язык и традиционная духовная культура русских

(, Москва)

4. Терминология вепсскоязычных переводов Библии: этнолингвистический аспект

(, Петрозаводск)

5. Новейшая лексика и терминология как результат отражения современных этнических процессов (на материале карельского языка)

(, Петрозаводск)

6. Этнолингвистический портрет реалии (хрен)

(, Екатеринбург)

7. Эмоциональные концепты в различных лингвокультурах

(, Уфа)

8. Североведческое образование как фактор сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера

(, Санкт-Петербург)

Язык и культура в контактных зонах

9. К соотношению социолекта и конфессиолекта в этнолингвокультурах Поволжья, Приуралья и Предкавказья (сер. XVI – XX вв.)

(, Астрахань)

10. Этнические процессы и явление многоязычия в греческой среде Российской Империи – СССР – Российской Федерации

(Харатсидис Элефтериос, Комотини, Греция; , Москва)

11. Вопрос о метаязыке цивилизации

(, Москва)

12. О реализации этнической идентичности через использование языка в сентиментальной и декоративной функциях (на примере гаэльского и валлийского языков)

(, Москва)

13. Риторические маркеры культурогенеза

(, Нижний Новгород)

14. Языковая картина мира карелов в свете пространственно-временных отношений

(, Петрозаводск)

15. Отражение этноконфессионального самосознания староверов Эстонии в их говоре

(, Тарту, Эстония)

16. Этнолингвистические проблемы псковских говоров русско-белорусской пограничной зоны

(, Псков)

Человек в зеркале лексики и фразеологии

17. Слово в областном словаре и на лексической карте как источник знаний о диалектоносителях (лингвогеографический аспект изучения)

(, Псков)

18. Символика наименований одежды и обуви в русской диалектной лексике и фразеологии свадебного обряда

(, Екатеринбург)

19. Заговенье в русской культурно-языковой традиции

(, Екатеринбург)

20. Проблемы лексикографирования магической лексики

(, Пермь)

21. Традиции пивоварения в зеркале севернорусской лексики и фразеологии

(, Екатеринбург)

22. Народная фразеология с нумеративными компонентами в лингвокультурном аспекте (на материале русских говоров пермского края)

(, Пермь)

23. Окружающий мир в лексике и фразеологии

(, Петрозаводск)

Этноязыковая картина мира

24. Расставание, прощание, разлука: слово в ритуале и ритуал в

(, Москва)

25. Краеведческие материалы Вологодской губернии (XIX в.) как этнолингвистический источник

(, Вологда)

26. Фольклорные истоки вологодского народноречевого этикета

(, Вологда)

27. Специфика лексикализованной ситуации ‘добиться чего-л., получить что-л.’, выражаемой вы-приставочными диалектными глаголами

(, Ростов-на-Дону)

28. Термины родства и языковая картина мира (по материалам архангельских говоров)

(, Москва)

29. Мировосприятие северного жителя сквозь призму лексики крестьянского строительства

(, Петрозаводск)

30. Стилистические функции устойчивых сочетаний с сомонимами в хантыйском языке

(, Ханты-Мансийск)

Этнокультурная ономастика

31. «Русская» топонимия Приильменья и Поволховья

(, Великий Новгород)

32. Освоение пространства в призме озерной гидронимии Белозерья

(, Екатеринбург)

33. Этнонимы в лексико-семантической системе псковских говоров

(, Псков)

34. Некалендарный именник как источник этнолингвистической информации

(, Петрозаводск)

35. О происхождении термина «Югра»

(, Ханты-Мансийск)

36. Система устойчивых элементов прибалтийско-финских языков в русских говорах как признак языкового союза на Северо-Западе России

(, Петрозаводск)

37. Этнонимия Волго-Уральского региона в перспективе этнической истории

(Напольских Владимир Владимирович, Ижевск)

Секция 3. Этноботаника: традиции и современность

Руководитель: , к. ф.н. (Санкт-Петербург)

6 июля, 14.30–18.00, ПетрГУ, аудитория 347

1. Фитонимы в азбуковнике 1596 года

(, Санкт-Петербург)

2. К проблеме текстологии русских травников: травники типа губерти

(, Москва)

3. Культурные функции растений в традиционной культуре донского казачества

(, Ростов-на-Дону)

4. Особенности использования высших сосудистых растений алеутами Командорских островов

(, с. Никольское, о. Беринга)

5. Этнографические экспонаты в ботанической коллекции

(, Санкт-Петербург)

6. Славянские диалектные названия растений, образованные от зоонимов: модели и мотивации

(, Санкт-Петербург)

7. «Растительные» загадки новогреческой традиции

(, Москва)

8. Богородичный мотив в славянской народной ботанике и его отражение в романе Тургенева «Дворянское гнездо»

(, Санкт-Петербург)

9. Лечение дурманом (Datura Stramonium l.) в этнической восточной Литве XXI века

(Петкевичюс Роландас Ромуалдович, Каунас, Литва)

10. Новогреческие фразеологизмы с компонентом-фитонимом

(, Москва)

Секция 4. Этноэкономика в реалиях традиционных и современных культур

Руководитель: , к. полит. н. (Одесса, Украина)

6 июля, 9.00–13.00, ПетрГУ, аудитория 347

1. Экономика субкультуры нищих: мусор–деньги–мусор

(, Харьков, Украина)

2. К вопросу о граммофоне у чукчей: «полезные» и «бесполезные» товары, используемые американцами в процессе торговых отношений с коренными жителями Чукотки в начале XX века

(, , , Анадырь)

3. Особенности формирования рынка мусульманских товаров и услуг в современной России

(, Казань)

4. Перспективы развития этнического туризма (на примере самарской области)

(, Самара)

5. Особенности формирования стратегий развития сельских территорий (на примере Пудожского района РК)

(, Петрозаводск)

6. Региональные риски в условиях несбалансированной этноэкономики Украины

(, Одесса, Украина)

7. Трансформация экономического поведения в условиях современной жизни мегаполиса

(, Санкт-Петербург)

8. Этнические стереотипы в сфере экономики (на материалах полевых исследований г. Одессы)

(, Одесса, Украина)

9. «Мы везем домой Европу»: жизненные стратегии трудовых мигрантов болгар Юго-Западной Украины

(, , Одесса, Украина)

10. Адаптационные стратегии этнических мигрантов в контексте реализации этносоциальных «моделей блогополучия» (на примерах «старых» и «новых» диаспор юга Украины)

(, Одесса, Украина)

11. Социальный капитал и идентичность как факторы активизации экономического поведения населения в современной России

(, Сыктывкар)

12. Геоэкономический вызов национальным интересам

(, Одесса, Украина)

Секция 5. Медицинская антропология и биоэтика в России:

исторические корни, специфика, векторы развития

Руководители: , д. и.н. (Москва);

, д. б.н. (Санкт-Петербург)

5 июля, 9.00–18.00, ПетрГУ, аудитория 347

1. Данные медицинской антропологии в прогнозе спортивной пригодности мальчиков 10–13 лет

(, , Санкт-Петербург)

2. Секулярные изменения физического развития новорожденных детей в отдельных районах Камского региона

(, Исламова Назия Мидхатовна, Набережные Челны)

3. Соматотип и особенности двигательной функции детей и взрослых с позиции медицинской антропологии

(, Москва; , Санкт-Петербург)

4. Показатели частных конституций у жителей Карелии

(, Петрозаводск)

5. «Оценочные таблицы физического развития школьников» проф. Ю. Ауля и их роль в медицинской антропологии Эстонии

(Касмел Тийу Яановна, Касмел Яан Яанович, Тарту, Эстония)

6. Влияние региональных особенностей качества природной среды Прикамья на здоровье взрослого населения

(, , Набережные Челны)

7. Профиль состояний настроения (POMS) среди финских представителей «альтернативной медицины»

(, Куопио, Финляндия; , , Санкт-Петербург)

8. Арттерапия с позиции медицинской антропологии (психотерапевтический эффект в детских театральных студиях)

(, Москва)

9. Биоэтика: синтез «опережающего переживания» и «внутренней оптики» современных технологий

(, Казань)

10. Ценности и цели в диалоге «врач – пациент»

(, Москва)

11. Биоэтика и профилактика суицида в Республике Хакасия

(, Абакан)

12. Народное целительство в России: биоэтические аспекты

(, Москва)

Руководители: , д. и.н. (Москва);

Мандельштам Балзер Маржори, Ph.D (Вашингтон)

13. Нужны ли шаманы сегодня?

(Мандельштам Балзер Маржори, Вашингтон, США)

14. Шаманское целительство с позиций трансперсональной антропологии

(, Санкт-Петербург)

15. Роль шамана в системе оздоровления у народов Южной Сибири

(, Москва; , Абакан)

16. Современная иммунология как основа для синтеза «западного» и «восточного» подходов к болезни и здоровью

(, Москва; , Москва; Варламова Татьяна, Улан-Батор, Монголия; Алтанцэцэг Алтангерел, Улан-Батор, Монголия; , Москва; , Москва)

17. Традиционная медицина – часть адаптационной программы населения

(, Магадан)

18. Этномедицина Тувы на современном этапе

(Павлова Людмила Анатольевна, Москва; Монгуш Долаана Менжитовна, Кызыл)

19. Соотношение традиционного и научного в медицинских практиках населения Русского Севера

(, Москва)

20. О перспективах исследования православного врачевания в контексте народной медицины восточных славян

(, , Владивосток)

21. Народная медицина в мировоззрении ненцев

(, Салехард)

22. Музыка в ритуальной практике хантов (лечебный аспект)

(Лапина Маина Афанасьевна, Ханты-Мансийск)

23. Структура народной медицины и её связь с гигиеническими обычаями и обрядовым омовением

(Юхас Каталин, Будапешт, Венгрия)

24. Медиум как резервуар символизма

(Кыйва Маре Олевовна, Куперьянов Андрес Антсович, Тарту, Эстония)

25. «Живой мед» и «сырая вода»: роль метафоры в практиках альтернативной медицины (на примере компании «Тенториум»)

(, Санкт-Петербург)

Симпозиум 8. Антропологическое единство и разнообразие как элемент наследия народов России

Руководители: , д. и.н. (Москва);

, к. и.н. (Санкт-Петербург)

6 июля, 9.00–18.00; 7 июля, 9.00–13.00, ПетрГУ, аудитория 304

Руководитель – , к. и.н., г. Санкт-Петербург

1. Палеоантропология фофоновского могильника

(, , Москва)

2. Комплексное археолого-антропологическое исследование населения иркутска XVII-XVIII вв. по материалам раскопок у Спасской церкви

(, , Иркутск; , Лейбова (Суворова) Наталья Александровна, , Москва)

3. Морфологическая адаптация и палеопатологии скелетов древнего и средневекового населения кольского полуострова

(, , Москва; , Санкт-Петербург)

4. К вопросу о формировании краниологических особенностей носителей охотской культуры Дальнего Востока

(, Санкт-Петербург)

5. Сравнительный анализ показателей остеологии населения эпохи бронзы Ростовской области

(, Москва)

6. Антропологические материалы из братской могилы эпохи Золотой Орды (Г. Азак): экспертиза трагедии

(, Ростов-на–Дону)

7. Антропологические особенности населения г. Твери в XIX–XX вв

(, , Москва)

Руководитель: , д. и.н. (Москва)

8. Некоторые особенности населения крепостного городища I-III вв. н. э. (территория современного г. Азова)

(, Ростов-на-Дону)

9. Антропологический состав населения памятников срубного-алакульского типа Южного Зауралья

(, Москва)

10. Антропологический состав населения Казани по материалам христианских кладбищ XVI-XVIII вв.

(, Казань; , Москва)

11. Новые средства и подходы к изучению источников по антропологии коренных народов Западной Сибири (по фондам кабинета антропологии ТГУ)

(, , Томск)

12. Население оазиса Гонур-Депе и его южно-индийские связи в эпоху бронзы (по данным палеоантропологии и антропологической реконструкции)

(, Уфа)

13. К проблеме формирования современного состава населения Русского Севера: дерматоглифика русских Карелии и Архангельской области

(, Санкт-Петербург)

14. Донские казаки: воспетые или спасенные

(, , Ростов-на-Дону)

15. Программы адаптации мигрантов и аборигенов Чукотки

(, Магадан)

Руководитель: , к. и.н. (Санкт-Петербург)

16. Антропоэстетические особенности выбора роста в современных группах

(, Москва)

17. Кого мы выбираем? Брачно-миграционные особенности Республики Калмыкия на примере двух районов

(, Элиста)

18. Физическое развитие и здоровье населения Беларуси во временном и экологическом аспектах

(, Минск, Беларусь)

19. Особенности показателей физического развития детей, подростков и молодежи Беларуси и сопредельных территорий

(, Минск, Беларусь)

20. Межпоколенная вариабельность расовых признаков у белорусов

(, Минск, Беларусь)

21. Современные возможности изучения генетической регуляции морфогенеза черепа человека и роль морфометрической методологии в этих исследованиях

(, Москва)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

7 июля, 14.30–17.00

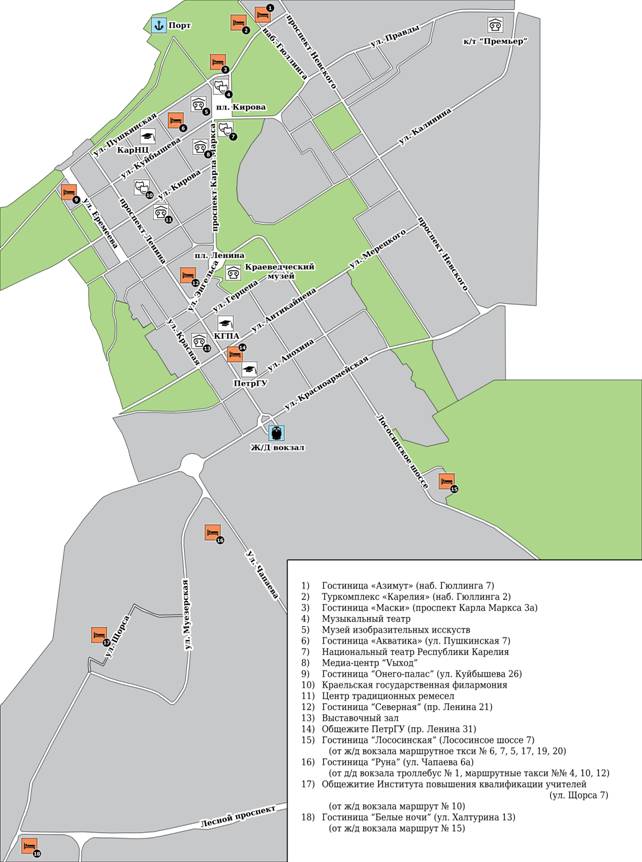

Петрозаводский государственный университет (пр. Ленина, д.33)

Председатель

ТИШКОВ Валерий Александрович, академик РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАРЕЛИИ

МУЛЛОНЕН Ирма Ивановна, д. ф.н., профессор, директор Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА

ТИШКОВ Валерий Александрович, профессор, академик РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН, заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ IX КОНГРЕССА

ВЫБОРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СИМПОЗИУМОВ И СЕКЦИЙ

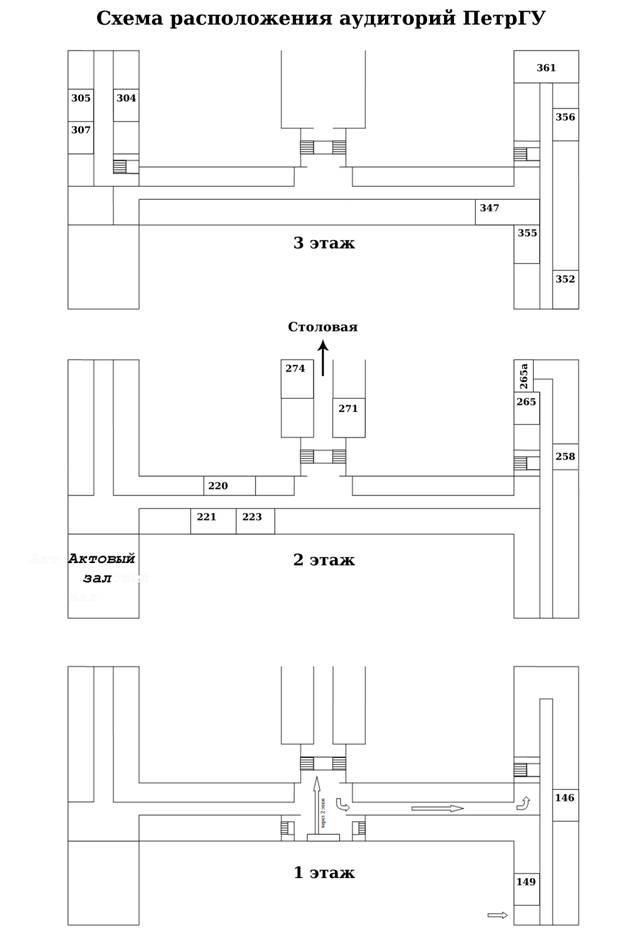

Наименование секции | Дата | Время | Место |

Симпозиум 1. Историография и методология исследовательской деятельности, новые технологии в сборе и презентации этнографических материалов | |||

Секция 1. Историография отечественной и зарубежной этнологической науки | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 223 |

Секция 2. Проблемы сбора, сохранения и презентации этнокультурного наследия в музеях России | 5 июля 6 июля | 9.00-18.00 9.00-13.00 | Карельский краеведческий музей, пл. Ленина, д.1 |

Секция 3. Устная история как источник и метод этнографических исследований | 6 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 223 |

Секция 4. Антропология академической жизни | 6 июля | 14.30-18.00 | ПетрГУ, аудитория 265а |

Секция 5. Традиционная и современная культура народов, территорий и стран в современных СМИ | 7 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 223 |

Секция 6. Визуальная антропология | 5 июля 6 июля 7 июля | 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-13.00 | Кинотеатр «Премьер» (ул. Правды, 38-в) |

Секция 7. Антропология движения | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 258 |

Секция 9. Этнография школы и вуза | 6 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 258 |

Симпозиум 2. Этнокультурное развитие народов России: пространственный и временной аспекты | |||

Секция 1. Инновационные возможности русской народной культуры | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 307 |

Секция 2. Народы Урало-Поволжского региона – традиции, ценности, новации | 6 июля 7 июля | 9.00-18.00 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 307 |

Секция 3. Этнокультурные процессы на Евразийском пространстве: традиции и новации | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 271 |

Секция 3.1. XI международный семинар «Этносоциальные процессы во внутренней Евразии» | 6 июля | 14.30-18.00 | ПетрГУ, аудитория 221 |

Секция 5. Финно-угорский мир: представления и реальность | 6 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 271 |

Секция 7. Современное скотоводство как образ жизни и этнокультурная концепция у народов бывшего СССР | 7 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 265а |

Секция 8. Феномен миграции в историко-антропологической перспективе | 6 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 265а |

Секция 9. Колокола и звоны в народной культуре и религии | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 265а |

Симпозиум 3. Коренные малочисленные народы России: роль науки и права в разработке «стратегий защиты» | |||

Секция 1. «Историко-культурное наследие коренных народов Севера и Сибири: вызовы современности» | 6 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 149 |

Секция 2. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: проблемы устойчивого развития в современном правовом поле и существующая практика | 5 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 149 |

Секция 3. Традиционная пища народов мира | 6 июля | 14.30-18.00 | ПетрГУ, аудитория 149 |

Секция 4. Специфика этнокультурного развития народов Севера-Запада России | 6 июля | 9.00–13.00 | ПетрГУ, аудитория 221 |

Секция 5. Жизнь на краю ойкумены: социальные, экологические и антропологические процессы в циркумполярных регионах | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 221 |

Симпозиум 4. Традиции и инновации: понятие, границы, символы, смыслы | |||

Секция 1. Крестьянский мир и сельский культурный ландшафт как объект наследия | 5 июля 6 июля | 9.00-18.00 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 352 |

Секция 2. Традиции, инновации и неотрадиционализм в современной культуре народов России | 5 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 274 |

Секция 3. Инновационный потенциал в консервативной религиозной среде: вариативный опыт культурной адаптации | 5 июля | 9.00-18.00 | ПетрГУ, аудитория 265 |

Секция 4. Традиция в культуре: источник стабильности или форма легитимации инновации? | 5 июля 6 июля | 9.00-18.00 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 146 |

Секция 5. Праздничная культура в разнообразии научных источников, методов и подходов | 6 июля 7 июля | 9.00–18.00 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 265 |

Секция 6. Цвет и краска в антропологии и этнографии | 7 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 352 |

Секция 7. Народные ремесла и промыслы: традиция и современность | 6 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 274 |

Секция 8. Культурное наследие, традиции и новации с точки зрения исторической феноменологии | 6 июля | 14.30–18.00 | ПетрГУ, аудитория 352 |

Секция 9. Народная медицина как феномен культурного наследия | 7 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 146 |

Симпозиум 5. Роль культурного наследия в современных этнополитических процессах | |||

Секция 1. Культурное наследие и современные идентичности | 5 июля 6 июля 7 июля | 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00–13.00 | ПетрГУ, аудитория 361 |

Секция 2. Паттерны культуры меньшинств и культурное наследие современного российского / постсоветского города. Малые группы в этнографии | 5 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 305 |

Секция 3. Антропология власти: традиционная политическая культура (ТПК) как ресурс современных политических систем | 6 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 305 |

Секция 4. «Коренные» и «пришлые»: связь с землей и идентичность | 5 июля 6 июля | 9.00-18.00 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 355 |

Секция 5. Креолы, креолизация и «креольский синдром» | 6 июля | 14.30–18.00 | ПетрГУ, аудитория 355 |

Секция 6. Культурное наследие Урало-алтайской семьи народов: мифологическая парадигма | 6 июля | 14.30–18.00 | ПетрГУ, аудитория 305 |

Симпозиум 6. Семья. Общество. Право | |||

Секция 1. Институты правосудия народов России и сопредельных стран: культурные традиции и современные практики | 6 июля | 14.30-18.00 | ПетрГУ, аудитория 356 |

Секция 2. Мужское и женское в культурах народов России в прошлом и настоящем | 5 июля 6 июля | 9.00-18.00 9.00–13.00 | ПетрГУ, аудитория 356 |

Секция 3. Антропология родства и возраста | 5 июля | 9.00–13.00 | ПетрГУ, аудитория 304 |

Секция 4. Традиционная крестьянская семья на севере и северо-западе России в свете современной исследовательской парадигмы | 5 июля | 14.30–18.00 | ПетрГУ, аудитория 304 |

Симпозиум 7. Этнография и смежные дисциплины | |||

Секция 1. Язык и этническая культура | 5 июля 6 июля 7 июля | 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–13.00 | Карельская педакадемия, пр. Ленина, 29, аудитория 405 |

Секция 3. Этноботаника: традиции и современность | 6 июля | 14.30-18.00 | ПетрГУ, аудитория 347 |

Секция 4. Этноэкономика в реалиях традиционных и современных культур | 6 июля | 9.00-13.00 | ПетрГУ, аудитория 347 |

Секция 5. Медицинская антропология и биоэтика в России: исторические корни, специфика, векторы развития | 5 июля | 9.00–18.00 | ПетрГУ, аудитория 347 |

Симпозиум 8. Антропологическое единство и разнообразие как элемент наследия народов России | 6 июля 7 июля | 9.00-18.00 9.00–13.00 | ПетрГУ, аудитория 304 |

График обслуживания столовой ПетрГУ во время обеденного перерыва

Общее время обеденного перерыва: 13.00–14.30

Стоимость комплексного обеда в столовой ПетрГУ – 180 руб.

Обслуживание участников организовано в три смены:

13.00–13.30 обслуживаются аудитории: 221, 223, 258, 265, 265а, 271, 274

13.30–14.00 обслуживаются аудитории: 146, 149, 304, 305, 307, 352

14.00–14.30 обслуживаются аудитории: 347, 355, 356, 361

В течение всего обеденного перерыва можно пообедать в любом пункте питания, расположенном поблизости от ПетрГУ (см. карту).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |