Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный университет»

Хакасский филиал

Кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Курс лекций

по дисциплине – «Птицеводство»

для подготовки бакалавра по направлению 111100.62 – Зоотехния

Абакан 2013

Лекция 1(4ч.).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПТИЦЫ

План:

1. Класс

2. Костяк

3. Органы пищеварения

4. Наличие потовых желез или отсутствие

5. Контрольные вопросы

Птицы — класс позвоночных животных, представители которой, характеризуются тем, что тело их покрыто перьями и передние конечности видоизменены в органы полета — крылья.

С биологической точки зрения наиболее характерные черты птиц — интенсивность протекания жизненных процессов и способность к полету. Именно эти свойства коренным образом отличают птиц от других групп позвоночных. Способность к полету в процессе эволюции отразилась на всей организации птиц. В полете птица совершает огромное количество движений, что сопровождается большими затратами энергии и интенсивным обменом веществ, который, в свою очередь, определяет и высокую постоянную температуру —42,2 °С). Все это требует от сердца усиленной работы. Так, например, у курообразных число ударов сердца составляет 128—340 ударов в 1 мин, а у свиней и коров — 50—80 ударов.

Подвижность птиц связана с интенсивной работой мышц. Наиболее развитые грудные мышцы, участвующие в движении крыльев, прикреплены к грудине и достигают 15—20 % массы всего тела, а крупные мышцы, двигающие ногу, — к костям таза. Такое расположение указанных мышц ближе к центру тяжести тела помогает сохранять равновесие при полете.

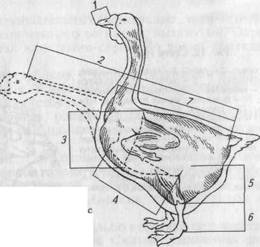

Несмотря на то, что легкие птиц малорастяжимы и относительно невелики, обогащение организма кислородом идет достаточно интенсивно, что объясняется действием системы воздушных мешков. Объем последних в несколько раз превышает объем легких, воздушные мешки расположены между внутренними органами, а их ответвления проникают под кожу, между мышцами, заходят в полые кости. Кроме участия вдыхании воздушные мешки выполняют ряд дополнительных функций. Они играют важную роль в терморегуляции: с их поверхности испаряется через дыхательные пути влага, благодаря чему устраняется возможность перегрева организма,

В организме птицы идет высокий обмен веществ: они потребляют большое количество корма, который усваивается очень быстро.

Костяк у птиц легкий и прочный. Легкость придают ему воздухоносные полости, прочность — высокое содержание минеральных солей, самое высокое среди позвоночных. Облегченность костей позволила увеличить их длину, не сказавшись на общей массе скелета. Птичьи кости имеют хорошо развитую надкостницу, что способствует быстрому сращению при переломах. Туловищный отдел позвоночника малоподвижен, зато шейный благодаря особому строению и большому количеству позвонков (до 25) обладает высокой маневренностью. Птица может вращать головой на 180°. Довольно подвижен и хвостовой отдел. Наличие большой грудины и крючкообразных отростков на ребрах придают грудной клетке и всему туловищу особую прочность. Череп птиц облегчен за счет замены массивных челюстей беззубым клювом.

Своеобразно устроены у птиц органы пищеварения. Так как у них нет зубов, то пища размельчается в желудке, который имеет мощные мышцы и выстлан изнутри плотной пленкой — кутикулой. Усиливают перетирание корма мелкий гравий или крупнозернистый песок. Разнообразная пищевая специализация способствовала перестройке пищевода (у некоторых птиц образовался зоб), обособлению мышечного желудка, удлинению кишечника.

У птиц нет потовых желез. Испарение влаги происходит через органы дыхания. Поэтому при высокой температуре куры всегда открывают рот. Над последним позвонком расположена копчиковая (сальная) железа, секретом которой птицы, особенно водоплавающие, смазывают свои перья.

Птицы обладают прекрасным слухом и хорошим зрением. Поле зрения у курицы составляет 300% у утки до 36СГ. Острота зрения определяется тем, что у птиц на сетчатке глаза имеется 2—3 чувствительных пятна (места наиболее острого зрения), в которых сосредоточивается большое количество чувствительных клеток, представляющих собой окончания зрительного нерва. Для сравнения отметим, что у человека имеется всего одно такое пятно. Поэтому острота зрения у птиц в 4—5 раз больше, чем у человека.

Поверхность тела птиц покрыта перьями. Перо — сложное образование, оно играет огромную роль в механизме полета, обеспечивает теплоизоляцию, а также защищает кожу от повреждений.

Важнейшая биологическая особенность птиц состоит в том, что зародыш развивается в яйце вне организма матери. Это позволило разработать и внедрить искусственную инкубацию яиц.

По способу развития потомства все птицы разделены на две группы: выводковых и птенцовых. Птенцы выводковых птиц способны практически сразу же после вылупления самостоятельно передвигаться и поедать корм. Птенцы второй группы выводятся голыми или слабоопушенными, часто слепыми и совершенно беспомощными, со слабо развитой мышечной системой. Большинство видов домашней птицы, за исключением голубей, принадлежат к выводковым.

Контрольные вопросы. 1. Какой костяк у птиц? 2. Опишите органы пищеварения птиц? 3. У птиц есть потовые железы?

Лекция 2(4ч.).

ЭКСТЕРЬЕР ПТИЦЫ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

План:

1. Термин экстерьер

2. Признаки несущейся курицы

3. Контрольные вопросы

Впервые (1768 г.) термин «экстерьер» ввел в зоотехнию французский ученый К. Буржель. Экстерьер — это внешние формы телосложения; он напрямую связан с проявлением хозяйственно полезных признаков. По экстерьеру можно определить вид, породу, направление продуктивности, пол, возраст, физиологическое состояние, здоровье, а в отдельных случаях и величину продуктивности птицы (мясная продуктивность).

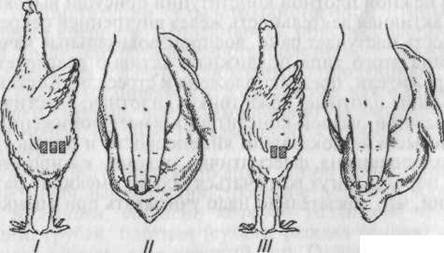

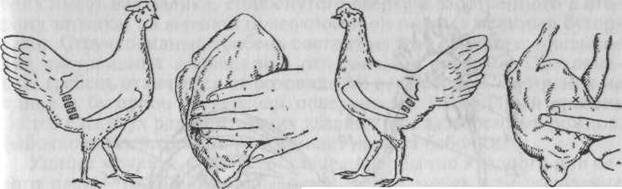

Некоторые экстерьерпые признаки изменяются в зависимости от сезона года, уровня кормления, условий содержания птицы, а также от ее физиологического состояния. Наиболее заметно изменяются те экстерьерные признаки, которые связаны с деятельностью органов размножения. Например, во время яйцекладки у самок значительно увеличиваются масса и объем яичников, яйцевода и органов пищеварительной системы. Поэтому живот у интенсивно несущейся курицы объемистый и мягкий, концы лонных костей становятся более эластичными и раздвигаются (рис.6), увеличивается расстояние между концом киля и концами лонных костей (рис. 7.).

Расстояние между лонными костями у несущихся кур и уток соответствует примерно 3—4 пальцам (5 см), у гусей и индеек 5 пальцам (9 см). У не несущейся птицы концы лонных костей сближены, между ними помещается всего 1—2 пальца (2—3 см).

У кур некоторых пород, имеющих желтую окраску плюсны ног и клюва, по степени ее интенсивности можно судить о яйценоскости. По мере развития яйцекладки резервы пигмента (ксантофил) в организме птицы вовлекаются в процессы обмена и поступают в желток формирующегося яйца. Поэтому кожа курица депигмен тируется. Можно видеть уменьшение желтой окраски в такой последовательности; на коже вокруг клоаки, глаз, на клюве и плюснах ног. Рассматривая эти части тела, можно установить, давно ли и с какой интенсивностью птица до этого неслась. После окончания яйцекладки пигментация кожи восстанавливается в той же последовательности.

Рис. 1. Расстояние между концами лонных костей: /, II — у несущейся курииы; ///, IV— у не несущейся

/ // /// IV

Рис. 2. Расстояние между лонными костями и концом киля:

/, II — у несущейся курииы. Ill, IV— у не несущейся

О яйценоскости кур можно судить и по состоянию гребня. У кур перед началом яйцекладки и у интенсивно несущихся гребень увеличивается, становится ярко-красным, эластичным. По мере прекращения яйцекладки он бледнеет, сморщивается и делается более жестким.

Методы оценки экстерьера. Экстерьер птицы оценивают следующими методами: глазомерная, или описательная, оценка; измерение статей экстерьера (метод промеров); вычисление индексов телосложения.

Для правильной оценки экстерьера в первую очередь необходимо знать топографию и развитие статей — частей тела птицы.

Глазомерная, или описательная, оценка экстерьера. При этом методе птицу осматривают и описывают развитие статей с учетом имеющихся недостатков или пороков. Описание статей всегда начинают с головы.

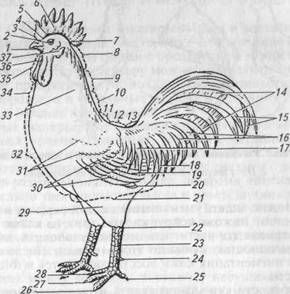

Экстерьер кур. Стати петуха показаны на рисунке 8. Клюв у кур средней длины, слегка изогнутый. Окраска его желтая, бело-розовая, черная или другая в зависимости от породы. У большинства кур цвет клюва не отличается от цвета плюсны. Нежелательна воронья голова, сдавленная с боков и удлиненная.

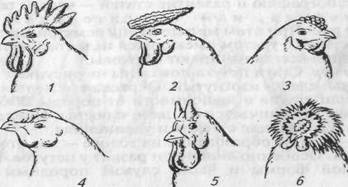

Гребень — кожное образование на голове — это вторичный по-ювой признак. Особенно сильно он развит у петухов. Гребень бывает различной формы и часто служит породным признаком (рис.4).

Листовидный гребень наиболее распространен у кур яйценоских пород. Он имеет вид пластинки с вырезами. Розовидный гребень имеет вид валика, сплюснутого сверху и заостренного в сторону затылка, на верхней поверхности он покрыт мелкими бугорками.

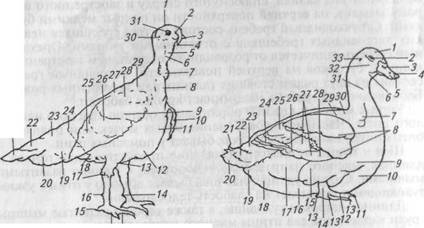

Рис. 3. Стати петуха:

/ — клюв; 2 — глаз; 3~ надклювье; 4 — лоб; 5— темп; 6— гребены 7—затылок; 8— верхняя часть шеи; 9— средняя часть шеи; 10— нижняя часть шеи; 1! — верхняя часть спины; 12 — средняя часть спины; 13 — поясница; 14— рулевые перья; I5 — большие косицы яоетп; 16 — малые косины и кроющие перья хвоста; 17— поясничные перьл, 18— малые кроющие перья хвоста; 19— маховые перья второго пореши; 20— маховые перья первого порядка; 21 vivn и кочень; 22- пятка; 23- плюсна; 24- шпора; 25— задний палец; 26 - наружный памц; 27 — средний палеи; 28- внутренний палец; 29- голень; 30- кроющие перья крыла; 31 - малые кроющие перья крыла; 32 -грудь; Л-грива; .М-шел; «-горло; 36- сережки; 37— ушные мочки

Рис. 4. Формы гребня:

листовидный; 2— роговидный; 3 — с гручковидпый; 4 — ореховидный; 5— роговидный;6 — бабочковияпый

Стручковидный гребень состоит из трех сросшихся невысоких листовидных гребешков с отчетливыми зубцами. Ореховидный гребень отличается от розовидного отсутствием заострения на конце и бугорков на верхней поверхности. Роговидный гребень состоит из двух рядом стоящих гладких или зазубренных рожков. Бабочковидный гребень напоминает крылья бабочки.

Ушные мочки — кожные образования обычно красного или белого цвета. Частичное покраснение белых мочек или появление белых пятен на красных мочках бывает у помесных птиц.

Шея у птицы яичного направления продуктивности тонкая и длинная, мясного направления — короткая, с хорошо развитыми мышцами. Сильно удлиненная шея бывает обычно у птиц с узким туловищем и указывает на слабость телосложения.

Длинное широкое туловище, а также хорошо развитые мышцы груди характерны для птицы мясного направления.

Пальцев на ноге обычно четыре, но встречаются и пятипалые (фавероль). Шпоры, имеющиеся на внутренней стороне плюсны у петухов, дают возможность определить возраст: они вырастают примерно на 1,5—2 см в год. Длинные ноги бывают у яйценоской птицы.

Постановка хвоста может быть различной. У яйценоских кур хвостовое оперение более развито.

Хлуп — нижняя часть туловища — должен быть мягким, хорошо оперенным. Основой хлупа служит грудная кость.

Экстерьер индеек (рис. 10). У индеек массивная голова, имеющая несколько округлую форму. «Кораллы» — бородавкообразные кожные наросты на голове самца — служат вторичными половыми признаками. При спокойном состоянии птицы они темно-красного цвета, а при возбужденном — голубоватые или фиолетовые. «Кораллы» вырастают примерно в возрасте 65—70 дней. Установлено, что чем раньше появляются «кораллы», тем более высокая мясная скороспелость. По этому признаку индюков отбирают в раннем возрасте для селекции.

Туловище у индеек широкое, глубокое и массивное. Большое значение для оценки мясных качеств имеет развитие мышц груди ног и спины. У индеек, так же как и у кур, по расстоянию между концами лонных костей и между ними и задним концом киля грудной кости судят о том, несется птица или нет. Отвислый зоб — отрицательный признак. Цвет оперения бывает различным: белый, бронзовый, черный, палевый.

Ноги должны быть хорошо развиты, прямые, крепкие, несколько утолщенные. Пальцев на ноге четыре. Искривленные гонкие ноги характеризуют слабость конституции.

Экстерьер уток (рис. II). Голова у уток длинная, со слегка приподнятым широким лбом. Шея средней длины, у уток мясных по род толстая, у обшепользовательных (зеркальные, хаки-кем пбелл) средней толщины. Клюв немного вогнутый, вытянутый. Окраска клюва оранжево-желтая или темно-серая. Во время яйцекладки клюв светлеет.

Рис.6 Стати утки: 7 —голона; 2— глаз; 3 — ноздря. 4— клюв; 5— нарост на клюве — «початок»; 6- горло; 7 — «воротник»; S— кроющие перья крыла; 9— грудь; 10 — киль. 11 — коготь; W —перепонка; }3 — шшывд '■'—плюсна; 15 — оперение голени; 16 — живот; 17— корпус; 18— кочень; /9—нижние кроющие перья хвоста; 20—хвостовые перья; 21 — завиток на хвосте селезня; 22— верхние кроющие перья хвоста; 23— гузка; 24— первиочные маховые перья крыла; 25 —вторичные маховые перья крыла; 2& — поясница; 27— кроющие маховые перья крыла; 2ff— «зеркальные» перья. 29— спина; ,#—плечо; 31— шея; 32 — щека; 33— ух |

1515 Рис. 5. ати индюка:

1515 Рис. 5. ати индюка:

/ — голова; 2— ноздря; J — клюв; 4 — мясистый придаток нал клювом — «сережка»; J — горло; 6— подбородок; 7 —« кораллы»; £ — шея: 9 — плечевые перья; 10 — "бородач; 11— грудь; 12— грудная кость; 13— голень; 14— шпора; 15— пальцы; 16— плюсна; 17—пятка; IS, 24— поясница: 19 — поясничные перья; 20 — нижние кроюшие перья хвоста; 21 — хвостовые перья; 22 — верхние кроющие перья хьоста; 23 — малые кроющие перьп хвоста; 25— вторичные маховые перья (под ними первичные маховые и их кроющие перья) крыла; 26— кроющие перья крыла; 27—спина; 28— плечо; 29— ворошик; 30 — ухо; 31 — глаз

Туловище широкое, глубокое, с хорошо развитыми мышцами, спина широкая и прямая. У индийских бегунов постановка туловища почти вертикальная (стоячая).

Грудь длинная, широкая, ровная. Ноги прямо поставленные, невысокие, с четырьмя пальцами, между которыми имеется плавательная перепонка.

Экстерьер гусей (рис. 7. Голова по форме бывает различной. Сильно сдавленная с боков голова, с удлиненным клювом нежелательна. Клюв может быть прямой, выгнутый и вогнутый. У гусей некоторых пород (китайские, горьковские, кубанские) над клювом имеется шишка.

Шея различной длины. Сравнительно короткая шея характеризует хорошие откормочные качества. Сильно удлиненная шея (в пределах одной породы) бывает у гусей с узким туловищем и свидетельствует о слабом телосложении.

Удлиненное широкое туловище имеют тяжеловесные гуси. Грудь должна быть хорошо развита, округлой формы. Спина широкая. Крылья плотно прилегают к бокам. Развернутые в суставах крылья служат основанием для выбраковки птицы. Грудная кость (киль) должна быть ровная. У гусей некоторых пород на животе образуются одна или две кожные складки различного размера (холмогорские, тулузские).

Ноги должны быть крепкими, хорошо развитыми. Длина и цвет их зависят от породы. Утолщенные ноги свидетельствуют о конституциональной слабости.

Измерение статей. Это более объективный метод оценки экстерьера, чем глазомерный, так как позволяет выразить развитие отдельных статей в сантиметрах. Для определения межпородных, межлинейных и возрастных различий в экстерьере делают промеры статей с помощью измерительной ленты, циркуля и угломера.

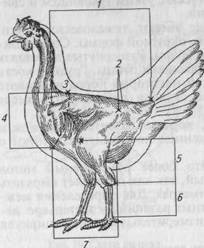

На практике обычно используют такие промеры, которые характеризуют хозяйственно полезные признаки птицы и крепость конституции. У птицы всех видов определяют длину и обхват туловища, длину киля, голени и плюсны (рис. J3 и 14). У кур и индеек дополнительно измеряют ширину таза и переднюю глубину туловища; у гусей и уток — длину шеи; у гусей — длину клюва (см. рис.14). Определение развития мышц в области грудной клетки имеет большое значение как для племенной работы, так и для оценки товарных качеств мясной птицы (бройлеры, индейки, гуси, утки). Для этого измеряют угол груди (в градусах) специальным прибором, называемым угломером.

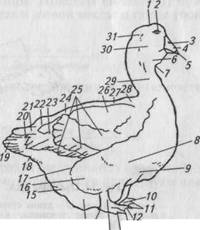

Рие. 7 Стати гуся:

1—голова; 2— глаз, 3— ноздря; 4—клюв;

1—голова; 2— глаз, 3— ноздря; 4—клюв;

5-«початок»; 6— горло; 7 —складки; 8— грудь; 9— грудная четь; 10— перепонка между пальцами; 11— коготь; 12— пальцы; 13 — плюсна; 14— жи-иит; 15— кочень; 16— оперение голени; 17—корпус; 18— нижние кроющие перья хвоста; 19- хвостовые перья; 20— верхние кроюшие перья хвоста; 21— перничные маховые перья крыла; 22— гузка; 23— вторичные маховые перья крыла; 24— поясница; 25— кроюшие перья крыла; 26— плечо; 27— спина; 28— воротник; 29— шея; 30—щеки; 31 — ухо

Рис. 8 Промеры кур:

Рис. 8 Промеры кур:

1 — длина туловища; 2—ширина таза в макжжях; 3— обхват ту. ювиша; 4—передняя глубина гуловища; 5 —длина голени; 6 — длина плюсны; 7— длина киля

Длина туловища — это расстояние между последним шейным позвонком и концом копчика; показатель связан с размером птицы и развитием внутренних органов. Если птица упитана и трудно отыскать эти точки, то промер нужно делать между верхним концом ключицы и копчиковой железой; у гусей и уток — между верхним концом ключицы и

корнем хвоста. В этом случае ленту фиксируют не на первом хвостовом позвонке, а на заднем конце седалищной кости, которая находится примерно на одной линии с первым хвостовым позвонком. Обхват туловища (обхват груди) характеризует развитие внутренних органов и крепость телосложения; определяют измерительной лентой у основания крыльев по линии, проходящей мимо последнего шейного позвонка и переднего конца киля.

|

Рис. 9 Промеры гуся:

1 — длина клюва; 2— дяяна гуяршшв шеей - 3— обхват туловища; 4-длина киля; 5 - длина голени; 6 — длина плюсны; 7 — длина туловища без шеи

ренних органов и в известной степени характеризует их развитие. Кроме того, на нем сосредоточено большое количество мышечной ткани, что имеет большое значение для опенки мясных качеств птицы.

Длина голени — показатель мясности и крепости телосложения. Измеряют ее от нижнего конца берцовой кости до угла, образуемого голенью и плюсной.

Длину плюсны измеряют от точки соединения голени и плюсны вдоль нее до угла, образуемого третьим и четвертым пальцами.

Ширина таза (в маклоках) — показатель развития некоторых внутренних органов и крепости телосложения. Измеряют ее циркулем между выступами седалищных костей.

Передняя глубина туловища — показатель, характеризующий развитие внутренних органов и мышц. Измеряют ее циркулем от крайней передней точки гребня грудной кости по кратчайшему расстоянию до позвоночника. Птица должна лежать на боку.

Длина шеи служит породным признаком и показателем крепости телосложения гусей и уток. Для этого делают дополнительный промер — измеряют длину туловища с шеей от первого шейного позвонка до корня хвоста. Длину шеи определяют по разнице между длиной туловища с шеей и длиной туловища без шеи.

Длина клюва — породный признак гусей. Измеряют расстояние от основания клюва до его конца.

В практике селекционно-племенной работы широко используют оценку и отбор птицы по конституции и экстерьеру. Например при бонитировке молодняка мясных линий и родительских форм кур в 5—7-недельном Возрасте помимо живой массы их оценивают по развитию грудных и ножных мышц, киля, ног, гребня, по состоянию и цвету оперения, цвету кожи. Особей, имеющих слаборазвитые указанные части тела, нехарактерное для данной птицы оперение, а также экстерьерные дефекты, выбраковывают из стада.

При отборе кур яичного направления продуктивности учитывают расстояние между лонными костями и длину киля. Известно, что чем больше расстояние между концами лонных костей, тем выше яйценоскость у несушки, а узкий длинный киль свидетельствует о низкой яйценоскости. При отборе гусей и уток обращают внимание на длину туловища и обхват груди, так как по ним судят о живой массе птицы.

Контрольные вопросы. 1. Какой учёный впервые ввел термин «Экстерьер»? 2. Как отличить несущуюся курицу от курицы, которая не несётся?

Лекция 3 (4 ч.).

ИНТЕРЬЕР ПТИЦЫ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

План:

1. Интерьер

2. Контрольные вопросы

Интерьер — совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических и биохимических свойств организма; находится в тесной взаимосвязи с конституцией и направлением продуктивности.

Изучая интерьер, можно определить внутреннюю структуру организма: установить развитие органов и тканей, проследить за физиологическими и биохимическими процессами, происходящими на различных этапах онтогенеза.

К методам изучения интерьера относят: гистологический, морфологический, цитогенетический, иммунологический, анатомический. Объектами интерьерных исследований служат кровь, кожа и ее производные, мышцы, внутренние органы, костяк, копчиковая железа, цитологические компоненты и др.

Глубокие исследования интерьерных объектов позволяют использовать полученные данные в селекции на повышение резистентности организма, приспособленность к условиям содержания при интенсивных технологиях, увеличение количества и улучшение качества получаемой продукции.

Важнейший объект изучения интерьера птицы —обменные процессы. Особое внимание уделяют белковому обмену. Содержание белков в крови характеризует физиологическое состояние всего организма.

Установлена положительная взаимосвязь между содержанием общего белка в крови и живой массой цыплят в 9-недельном возрасте (/- = 0,15 — 0,30). Мясные куры с повышенным в раннем возрасте уровнем общего белка дают потомство, превосходящее своих сверстников по жизнеспособности на 8,5 %, по скороспелости — на 5,6 и яйценоскости — на 9%. Петухи-производители с повышенным уровнем общего белка в сыворотке крови в раннем возрасте отличаются высокой половой активностью и оплодотворяющей способностью спермы, а их потомство высокой яйценоскостью.

Установлена также положительная связь между уровнем содержания общего белка и продуктивностью кур яичных кроссов.

Таким образом, по значению указателя содержания общего белка в крови можно вести отбор 1тицы в раннем возрасте.

На величину хозяйственно половых признаков оказывает влияние гормональный фон в организме. Так, установлена связь между функциональной активностью щитовидной железы и яйценоскостью (г =0,18 — 0,30), оплодотворенностью яиц ( 0,40 — 0,45).

На воспроизводительные качества птицы огромное влияние оказывает концентрация половых гормонов, которую можно определить с помощью биохимических исследований.

При селекции птицы и содержании товарных стад обращают внимание на жировой обмен. В настоящее время это важно, поскольку повышается спрос на нежное мясо.

Выявлена связь между генетическими системами групп крови (например, у кур их 14) и хозяйственно полезными признаками. Установлена положительная корреляция между аллелями системы В группы крови. Оплодотворенность яиц и вывод цыплят связаны с генотипом петуха по системам А, В и С групп крови. Так от петухов, гетерозиготных по системе В группы крови, получено в 1,5 раза больше суточного молодняка, чем от гомозиготных производителей. Это можно объяснить тем, что гетерозиготность способствует повышению жизнеспособности и снижению смертности особей.

Накопленные данные по конкретным линиям и популяциям позволяют выделять аллели и генотипы по ряду локусов, благоприятных для селекции птицы по продуктивности. Это направление интерьерных исследований одно из самых перспективных.

Контрольные вопросы. 1. Дайте определение термину «интерьер»? 2. Какими методами возможно изучение интерьера?

Лекция 4

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Основная задача птицеводства — разведение разных видов сельскохозяйственной птицы для получения высокопитательных продуктов (яиц, мяса, жирной печени) и сырья для переработки (пера, пуха, помета, отходов инкубации и убоя). Весь комплекс таких зоотехнических мероприятий, как селекция, размножение, выращивание и кормление, сводится к созданию птицы, дающей большое количество относительно дешевой продукции высокого качества.

Продуктивность — основной хозяйственно полезный признак сельскохозяйственной птицы, имеющий достаточно высокую степень изменчивости.

Уровень, характер и качественная сторона продуктивности за-иисят от наследственных факторов (вида, породы, линии, кросса, индивидуальных особенностей), пола, возраста птицы, а также условий ее содержания и использования. Для контроля за изменчивостью продуктивности и управления ею необходимо систематически вести зоотехнический учет и оценку продуктивных качеств птицы

ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Число яиц, снесенных самкой за определенный отрезок времени, называют яйценоскостью. Это— основной селекционируемый признак и решающий показатель яичной продуктивности не только птицы яичного направления (яичные куры, отдельные яичные породы уток — алабио, индийские бегуны и др., перепела), но и птицы мясного направления (мясные куры и утки, индейки, гуси, цесарки и др.), так как определяет ее плодовитость, то есть в конеч-i юм счете количество мяса, получаемого от потомства одной самки.

По уровню яйценоскости за полный продуктивный период на первое место следует поставить кур яичных пород и кроссов (за год в среднем они сносят около 300 яиц). Данные по яйценоское - i и птицы других видов и направлений продуктивности приведены в таблице 2.

2. Яйценоскость и средняя масса яиц птицы разных видов и направлений продуктивности

Птица | Яйценоскость, шт. | Средняя масса яйца, г |

Яичные куры | 300 | 62 |

Перепела | 270 | 11 |

Яичные утки | 250 | 80 |

Общепользовательные (мясо-яичные) | 200 | 63 |

куры | ||

Мясные куры | 185 | 65 |

Мясные утки | 140 | 95 |

Цесарки | 120 | 45 |

Индейки | 90 | • 95 |

Гуси | 60 | 160 |

Фазаны | 55 | 32 |

Голуби | 14 | 23 . |

Африканские страусы | 50 | 1500 |

Все виды сельскохозяйственной птицы с возрастом, как правило, снижают яйценоскость на 10—15 % и более, за исключением гусей, которые достигают максимальной продуктивности, как правило, на 2-й или 3-й год жизни. Если принять яйценоскость гусей в 1-й год яйцекладки за 100 %, то за 2-й год продуктивность составит в среднем 128 %, за 3-й — 140 %.

В популяциях (стадах) птицы всех видов всегда находятся отдельные особи, не снижающие, а даже увеличивающие яйценоскость во втором биологическом цикле. Например, в стаде породы белый леггорн таких кур 8—11 %. Они служат ценным материалом для селекции на долголетнюю продуктивность. На яичную продуктивность и ее изменение с возрастом существенное влияние оказывают условия среды (микроклимат, система содержания, кормления).

Второй по значимости селекционный признак, имеющий наибольшее экономическое значение при производстве яичной продукции, — масса яиц.

При одинаковой яйценоскости количество общей яичной массы различно, что отражается на выходе яичной продукции и ее стоимости. Например, если курица за год сносит 300 яиц средней массой 55 г, то общая яичная масса составит 16,5 кг; при средней массе яйца 65 г и той же яйценоскости общая яичная масса будет равна 19,5 кг, или на 18 % больше.

В ряде стран (Бельгия, Дания, Нидерланды и др.) при работе с курами яичного направления продуктивности в селекционные программы обязательно включают показатель общей яичной массы, полученной от несушки за продуктивный период. Причем этому показателю придают большее значение, чем отдельно взятому признаку, характеризующему яичную продуктивность птицы (яйценоскость, масса яиц, пик яйцекладки и т. д.). Валовое производство яиц в указанных странах выражают не в миллиардах штук (как в России), а в тысячах тонн, а производство яиц на душу населения — в килограммах.

Следует отметить, что из более крупных яиц выводится суточный молодняк большей массы, что ведет в конечном итоге к увеличению выхода мяса при убое в раннем возрасте. Таким образом, масса яиц имеет значение для птицеводческих хозяйств, специализирующихся по производству как яиц, так и мяса птицы.

Масса яиц на 55 % определяется генетическими факторами и на 45 % — условиями среды. На массу яиц оказывают влияние возраст половой зрелости, живая масса несушек, интенсивность яйцекладки, биологический цикл продуктивности (известно, что во втором цикле продуктивности после линьки масса яйца выше на 10—15% и более).

Данные по средней массе яиц птицы разных видов приведены в таблице 2. Однако в пределах одной и той же породы или линии внутри вида птицы существуют индивидуальные различия в массе яиц, достигающие, например, в мясном куроводстве 20—30 %, в яичном куроводстве — 10—15, у водоплавающей птицы — 15— 27 %. Путем селекции можно создать линии и кроссы, более выравненные по этому признаку.

Повышение качества яиц (их массы, содержания плотного белка и некоторых других компонентов) достигается селекционной работой; содержание в яйце витаминов — сбалансированным кормлением, включающим витаминные корма и премиксы; прочность скорлупы (важнейшее товарное качество, сохраняющее продукт при сборе, упаковке, транспортировке и реализации) — селекцией, минеральным питанием, содержанием в рационах достаточного количества витамина D.

Обладая отменными вкусовыми качествами в сыром, вареном, жареном или печеном виде, яйца теряют их по мере увеличения сроков хранения. На вкус яиц оказывают влияние скармливаемые птице некоторые виды кормов и кормовых добавок, обладающих специфическим запахом и вкусом (например, рыбная мука в больших дозах, рыбий жир и др.). Нельзя допускать временное хранение яиц в одном помещении с веществами, издающими резкий запах.

При производстве пищевых яиц несушек (кур яичных и обще-пользовательных пород, уток яичных пород, перепелов) содержат без самцов. При размещении в птичнике только несушек получают больше яиц с площади пола (клетки), сокращаются затраты кормов и труда, что экономически более выгодно. При содержании несушек с самцами или при искусственном осеменении самок развитие зародыша начинается в организме птицы, а после откладки яйца происходит вне организма матери под наседкой или в инкубаторе. Однако следует отметить, что неоплодотворенные яйца, то есть полученные от несушек без спаривания с самцами, по пищевым достоинствам не отличаются от оплодотворенных яиц.

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными качествами птицы в убойном возрасте, а также пищевой

ЦеНМягоЬ- один из жизненно необходимых продуктов питания, служащий источником полноценных белков и животного жира, а также минеральных веществ и витаминов.

^4ясЬ птицы отличается высокой питательной ценностью, отличными диетическими и вкусовыми качествами.

Ппотеина в мясе птицы примерно такое же количество, как в свинине и баранине. Содержание незаменимых аминокислот значительно больше, чем в мясе других животных Жир мяса птицы весьма высокопитательный, так как содержит больше олеиновых т^мгпот чем стеариновых.

Особое значение для развития мясного птицеводства имеют низкие затраты корма на единицу прироста, мясная скороспелость высокое качество мяса и мобильность отрасли.

Наиболее экономичные объекты - производители мяса - молодые гибридные птицы (бройлеры), полученные от скрещивания специализированных сочетающихся линий кур мясных и мясо-яичных пород. В общем балансе мирового производства мяса пти-1ы доля мяса бройлеров составляет около 80 % взрослых кур-10 индеек - 10, птицы других видов - менее 5 %.

Ппи производстве мяса индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов затрачивается больше корма на единицу прироста живой массы, чем при производстве гибридных цыплят, однако потребность населения в разнообразном ассортименте продуктов питания обязывает птицеводов обеспечить рентабельное производство мяса и этих видов сельскохозяйственной птицы.

Методы оценки мясной продуктивности. При оценке мясной продуктивности птицы учитывают следующие основные признаки.

Живая масса. Это основной признак, по которому определяют количество мяса у птицы любого возраста. Живую массу устанавливают путем взвешивания. Взвешивать птицу лучше утром, до кормления.

Скорость роста. Чаще всего о скорости роста птицы судят по живой массе, которую достигает особь к возрасту убоя, или по показателям абсолютного, относительного и среднесуточного прироста.

Абсолютный прирост живой массы (А) вычисляют за какой-либо период жизни птицы (сутки, неделю, месяц и т. д.) по формуле

где Wt — живая масса в конце периода, г; Щ> — живая масса в начале периода, г.

Относительный прирост (В) используют при сравнении скорости роста птицы, имеющей различную начальную массу:

Наиболее часто используют для характеристики скорости роста показатели среднесуточного прироста (С):

где t\ — возраст на начало периода, дни; t2 — возраст в конце периода, дни.

Скорость роста — признак, учитываемый у мясного молодняка. Наиболее интенсивный рост приходится на первый месяц его жизни. К концу 2—3-го месяца жизни начальная живая масса мо-чодняка увеличивается в несколько десятков раз, а относительный прирост составляет 190 % и более.

Установлены существенные различия в скорости роста птицы в {ависимости от вида, породы, кросса, пола и возраста (табл. 10). Увеличение живой массы (в абсолютных показателях) происходит иыстрее у гусят, затем у утят и индюшат. В возрасте 1 мес масса гу-сят в 2 раза больше, чем индюшат, и почти в 4 раза больше, чем цыплят. Высокая интенсивность роста и ранняя скороспелость присущи перепелам.

Вид генетическая группа птиц | Срок выращивания, дни | Пол | Средняя живая масса, г | Абсолютный прирост, г | Средне суточный прирост, г | Относительный прирост, %. | |

В суточном возрасте | В конце выращивания | ||||||

Молодняк кур кросс | 42 | самки | 41 | 1920 | 1879 | 44,70 | 191,6 |

Конкурент-2 | 42 | самцы | 43 | 2270 | 2227 | 53,0 | 192,6 |

Молодняк кур крос | 50 | Самки | 42 | 2242 | 2200 | 44,0 | 192,6 |

«Смена-2» | 50 | самцы | 44 | 2644 | 2600 | 52,0 | 193,5 |

Молодняк индеек, Кросс | 112 | самки | 52 | 4250 | 4198 | 37,5 | 195,5 |

универсал | 112 | самцы | 58 | 6750 | 6692 | 59,7 | 196,6 |

Молодняк гусей | 56 | самки | 96 | 3663 | 3567 | 63,7 | 189,8 |

Линдовскоя порода | 56 | самцы | 102 | 4196 | 4094 | 73,1 | 190,5 |

Молодняк уток, Кросс | 49 | самки | 55 | 3430 | 3375 | 68,9 | 193,7 |

благоварский | 49 | Самцы | 56 | 3770 | 3714 | 75,8 | 194,1 |

Молодняк мускусных уток линия ю1 | 70 77 | Самки самцы | 46 48 | 2030 3910 | 1984 3862 | 28,3 50,2 | 191,1 195,1 |

Молодняк цесарок, линия 3Б-1 | 70 70 | Самки самцы | 27 27 | 950 960 | 923 933 | 13,2 13,3 | 188,9 189,1 |

Молодняк перепелов, парода фараон | 56 56 | Самки самцы | 8 8 | 200 160 | 192 152 | 3,4 2,7 | 184,6 181,0 |

Молодняк голубей, порода монден | 30 30 | Самки самцы | 20 20 | 689 728 | 669 708 | 22,3 23,6 | 188,7 189,3 |

Молодняк фазанов, обыкновенный подвид | 91 91 | Самки самцы | 24 25 | 622 806 | 598 781 | 6,6 8,6 | 185,1 188,0 |

Самцы, как правило, растут быстрее самок за исключением перепелов и цесарок. Так, гибридные петухи на 25-30 % тяжелее самок. У индеек и мускусных уток живая масса примерно на 50-60 % больше массы самки.

Породные различия в живой массе птицы очень значительны.

Например, утки мясных пород почти вдвое тяжелее уток

мясо-яичного направления продуктивности тяжелее кур яичного

типа на 500-900 г (15-30 %). й

Индивидуальные различия в скорости роста мот°дата одной и той же породы в условиях правильного вырывания^остагавот 10-15 % и более. Среди мясных цыплят 35-42«H°m возраста одной и той же породы можно выделить до 20-25 ^обеи у которых масса значительно больше средней массы птицы по стаду.

Эту птицу в первую очередь используют в селекции для выведения линий с высокой ранней скоростью роста.

Возраст птицы также оказывает большое влияние на мясную продуктивность. С возрастом скорость деления клеток уменьшается и поэтому относительный прирост снижается, хотя абсолютный прирост до определенного предела может расти.

Мясные формы телосложения. В мясном птицеводстве по внешнему виду (экстерьеру) можно более точно, чем в яичном, судить о количестве и качестве мяса, о его товарной ценности. Величина птицы дает представление о ее живой массе и развитии отдельных групп мышц, упитанности, а общие контуры тела и оперение — о товарном виде. Для мясной птицы типично широкое и глубокое туловище, округлость форм, хорошее развитие наиболее ценных в мясном отношении частей тела — мышц груди, бедра и колени.

Объективно мясные формы тела определяют с помощью семи основных промеров: длины туловища, длины киля, обхвата груди, длины голени, длины плюсны, ширины таза, передней глубины туловища. Существует несколько методов оценки развития грудных мышц: определение их контура свинцовой проволокой с помощью угломера, измерение толщины этих мышц с помощью ультразвука или укола иглой или их ширины с помощью штангенциркуля. Все они недостаточно совершенны и довольно трудоемки. В практической работе селекционеры чаще оценивают развитие грудных мышц субъективно методом ощупывания их, используя 5-балльную шкалу.

На кафедре генетики и разведения животных МГАВМ и Б имени разработан индекс развития груди, который вычисляют путем умножения ширины груди на длину киля. Величина его колеблется от 1 до 15 баллов. Отмечены высокоположи-гельные и достоверные коэффициенты корреляции между данным индексом и показателями, характеризующими мясные качества цыплят (живая масса до убоя, выход потрошеной тушки, выход мышц — всего, выход грудных мышц) на уровне 0,45—0,87.

При оценке птицы опытных групп линий и кроссов для выяв-юния особенностей телосложения применяют индексы эйрисо-мии, широкотелости и удлиненности киля. Например, индекс эй-рисомии (отношение обхвата груди к длине туловища, умноженное на 100) дает представление о компактности птицы и косвенно—о развитии грудных мышц в толщину, а индекс удлиненности киля (отношение длины киля к длине туловища, \ множенное на 100) — о развитии их в длину.

Скорость оперяемости и цвет оперения. Кидный ученый птицевод (1895) установил, что опере и ность птицы тесно связана с ее мясной продуктивностью. Сла-иооперенные особи растут хуже. К тому же к убойному возрасту • >ми имеют перья, не закончившие рост (пеньки), ухудшающие то-

варный вид тушки. Быстрооперяющиеся цыплята лучше растут и развиваются даже в неблагоприятных условиях содержания и при пониженных температурах воздуха в птичнике. (1978) установил коррелятивную связь между развитием оперения и ростом молодняка кур мясо-яичного направления продуктивности, а также возможность отбора быстрооперяющихся цыплят уже в суточном возрасте.

Достаточно точно можно определить скорость оперяемости молодняка в суточном, 10-дневном, 28- и 56-дневном возрасте.

В суточном возрасте быстрооперяющиеся цыплята имеют 6— 7 первичных маховых перьев с разворачивающимися опахалами. Кроющие перья у них меньше и короче первичных маховых и составляют примерно 70 % их длины. Медленнооперяющиеся особи имеют менее развитые первичные маховые перья, а кроющие перья у них длиннее первичных маховых или равны им. Таким образом, соотношение длины маховых и кроющих перьев служит показателем скорости оперяемости молодняка суточного возраста.

В 10-дневном возрасте у быстрооперяющихся цыплят маховые перья первого порядка достигают основания хвоста, рулевые перья хвоста имеют длину около 1 —1,5 см, опахала развернуты. У медленнооперяющихся цыплят маховые перья не достигают еще основания хвоста, иногда они едва заметны, или совсем отсутствуют, или же рулевые перья только начинают расти. Хвостовые перья у быстрооперяющихся цыплят начинают развиваться с 5-го дня жизни, а у медленнооперяющихся — с 20-го.

В 28-дневном возрасте скорость оперяемости определяют визуально по развитию перьев на спине. Как правило, у быстрооперяющихся цыплят спина полностью оперена. У цыплят со средней оперенностью перья на спине еще не выросли полностью, опахала только начинают разворачиваться. У медленнооперяющихся цыплят на спине полоска пеньков.

В 56-дневном (для кур мясного направления) и в 63—70-дневном возрасте (для кур мясо-яичного и яичного направлений) об оперенности судят по смене маховых перьев первого порядка, то есть по ювенальной линьке. К этому возрасту у быстрооперяющихся цыплят сменяется 3—4 маховых пера, у медленнооперяющихся — не более двух. У курочек смена маховых перьев первого порядка идет интенсивнее, чем у петушков.

Большое значение для товарного вида тушки имеет цвет оперения молодняка, выращиваемого на мясо. Белому оперению отдают предпочтение. Птица с цветным оперением для производства бройлеров нежелательна, так как пеньки, случайно оставшиеся на тушке после ощипывания, более заметны, чем при белом оперении. Выявлено, что доминантный ген белой окраски оперения / подавляет действие другого доминантного гена белой окраски С, то есть | наследуется по типу эпистаза (взаимодействие неаллельных генов).

М

При этом отмечены снижение скорости роста молодняка и эффективности использования им корма до 7-недельного возраста.

Показатели наследуемости скорости оперяемости и скорости роста, а также тесная корреляция между этими признаками дают возможность использовать их в селекционной работе по повышению живой массы потомства, а следовательно, и мясных качеств птицы. Для этого выбирают производителей крупных, с большой живой массой, высокими показателями скорости роста и оперяемости. Чем создают необходимые условия выращивания.