Нанотехнологии вокруг нас: реальность и перспективы

Предисловие

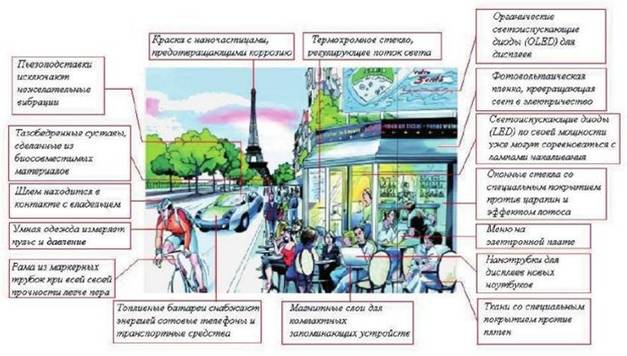

Предполагается, что в будущем нанотехнологии войдут во все сферы нашей повседневной жизни (рис. 9.1). На сегодняшний день нанотехнологии достигли наибольшего развития в электронике. Быстрое уменьшение размеров и увеличение числа функций сотовых телефонов, персональных компьютеров, плееров, переход на новые компактные носители информации – все это произошло за последние годы. Существуют, однако, и другие области применения нанотехнологий в окружающем нас мире. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Рисунок из брошюры Европейской комиссии «Нанотехнологии. Новинки завтрашнего дня»

Рисунок из брошюры Европейской комиссии «Нанотехнологии. Новинки завтрашнего дня»

1. Нанопокрытия

Запотевание автомобильных стекол, защитных очков спортсменов является проблемой и даже может привести к серьезным авариям. Обычно для ее решения применяются специальные спреи, но срок их действия ограничен. В настоящее время разработано покрытие, состоящее из полимерных слоев и наночастиц кварца. В ближайшие годы оно будет использоваться для автомобильных стекол, зеркал для ванных комнат, линз цифровых фотоаппаратов, спортивных очков и пр.

Покрытия, произведенные с помощью золь/гель-технологий и содержащие твердые наночастицы, могут сделать лобовые стекла машин устойчивыми к появлению царапин, при этом стекла останутся прозрачными, так как наночастицы настолько малы, что не рассеивают свет (рис. 9.2). Этот принцип уже используется в очках, хотя и не доведен до совершенства. Лобовые стекла с покрытием из наночастиц могут также поддерживать и контролировать микроклимат, в большей или меньшей степени отражая световые и тепловые излучения. Применение этой технологии поможет сэкономить огромное количество энергии.

Нанопокрытие для автомобильного стекла (на левом рисунке обработана левая половина лобового стекла, на правом – правая) |

Немецкие специалисты разработали краску для внешней окраски домов, которая «отталкивает» грязь и влагу и надолго сохраняет свои качества. Самоочищающиеся покрытия для тканей создают фантастический эффект защиты одежды от грязи, жира, кофе и пр. Создана водонепроницаемая бумага с защитным слоем из наночастиц. На новой бумаге можно писать ручкой, карандашом или краской, в том числе под водой.

Фирма Kodak представила многослойную (9 слоев) бумагу для струйных принтеров; в каждом слое присутствует свой сорт наночастиц, обеспечивающий определенную функцию. Так, в верхнем слое керамические наночастицы обеспечивают бумаге блеск и плотность. Пигментные наночастицы улучшают качество печати, а полимерные обеспечивают быструю фиксацию краски.

.2. Катализаторы и фильтры

Нанотехнологии позволят применять золото в новых нетрадиционных для него областях. Так, наночастицы золота на пористом материале-носителе являются хорошим катализатором в автомобилях: даже при запуске холодного двигателя они разлагают оксиды азота и моноксид углерода до безвредных веществ. Наночастицы золота могут стать катализаторами для топливных батарей.

В настоящее время испытываются свойства наночастиц золота предотвращать появление запахов. В небольших системах кондиционирования, например, в автомобилях, они могут предотвращать запахи, появляющиеся из-за присутствия в системе бактерий. В Японии наночастицы золота уже используются в туалетах.

Исключительно важными при обработке жидкостей, а также снабжении чистой питьевой водой становятся керамические мембраны с нанопорами. Такие мембраны позволят легко отфильтровывать бактерии и вирусы.

.3. Нанотехнологии в медицине

Рассмотрим применение нанотехнологий в повседневной медицинской практике. Например, выпущены повязки для обеззараживания ран, содержащие наночастицы серебра (10-30 нм). Наночастицы убивают даже те микроорганизмы, которые малочувствительны к стандартным антисептикам. Наночастицами серебра компания Samsung покрывает некоторые модели сотовых телефонов. Покрытие этими наночастицами барабана стиральной машины

обеззараживает белье при стирке.

Немецкие ученые ввели ионы серебра в одежду и постельное белье, которые рекомендуют использовать при экземе и других нарушениях кожного покрова.

Нанотехнологические методы могут применяться для создания надмолекулярных лекарственных капсул (в стадии разработки). Вводимые лекарства могут быть чрезвычайно сложными по структуре. Они будут находиться в надмолекулярных полых молекулах – транспортировочных нано-контейнерах с антенной, к которой прикреплены антитела сенсорных белков. При вступлении в контакт со структурами, принадлежащими агенту, вызвавшему заболевание – например, с внешней частью раковых клеток или бактериями, – антитела пристыковываются к ним и посылают сигнал в полую молекулу, которая открывается и выпускает содержимое. При помощи таких нанотехнологий большие дозы лекарств могут доставляться прямо в источник заболевания, не подвергая воздействию весь организм и сводя к минимуму побочные эффекты.

Подобные приемы можно использовать для доставки магнитных наночастиц к источникам раковых опухолей. Нагретые с помощью переменного электромагнитного поля, эти частицы могут уничтожить опухоль. Наночастицы способны проникнуть и через «пропускной пункт», стоящий на пути крови в мозг, поэтому могут использоваться и для борьбы с опухолью мозга. Данный метод гипотермии магнитной жидкостью был разработан рабочей группой под руководством биолога Андреаса Джордана. В настоящее время начались его клинические испытания.

4. Нанотехнологии в парфюмерии и пищевой промышленности

Косметика, улучшенная с помощью нанотехнологии, стала не только эффективнее, но и вошла в моду (что способствует дальнейшему развитию этой отрасли). Нанокапсулы, в которых содержатся полезные для кожи вещества, имеют размер 50-200 нм и легко проникают внутрь клеток эпидермиса. Аналогично действуют кремы против болей в суставах и мышцах, появляющихся при интенсивных занятиях спортом.

Малые размеры нанокапсул в некоторых дезинфицирующих средствах позволяют им проникать через клеточные мембраны микроорганизмов, обеспечивая высокую эффективность при отсутствии побочных эффектов для человека.

Окисление первичных спиртов до альдегидов – один из фундаментальных процессов в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также в производстве вкусовых добавок. Вкусовые добавки во многом производятся искусственным путем, например, так получают почти 95% ванили. Химики и физики из Великобритании разработали и исследовали новые экологически безопасные катализаторы для этого процесса – наночастицы, состоящие из золотого «ядра» и палладиевой оболочки.

В пищевой промышленности нанотехнология прежде всего поможет с помощью различных сенсоров контролировать качество и безопасность пищи. Наномембраны обеспечивают эффективную фильтрацию воды от примесей и микроорганизмов.

5. Нанотехнологии, используемые при производстве спортивных товаров

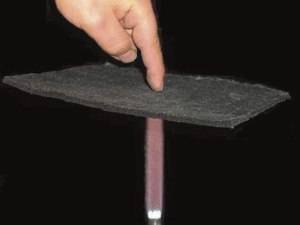

Теплоизолирующий материал Aspens Pyrogel AR5401

(температура факела газовой горелки внизу – 1000оС)

Успехи применения нанотехнологии в этой области связаны в основном с новыми материалами.

Швейцарская компания изготовила для соревнований Tour de France-2005 спортивный велосипед весом всего 1 кг. Его рама была сделана из композиционного материала на основе углеродных нанотрубок.

Одна из японских компаний производит клюшки для гольфа, которые на 12% жестче титановых и увеличивают дальность полета мяча на 13 м. Клюшки пользуются повышенным спросом. Новым утеплительным материалом для обувных стелек пользуется одна из канадских лыжных команд, выигравшая в 2004 году марафон к Северному полюсу. Материал состоит из полимера с нанопорами (на рис. 9.3 хорошо видны его теплоизолирующие свойства).

Мазь для лыж с использованием наночастиц позволяет им лучше скользить по снегу.

6. Одежда и обувь

С применением нанотехнологий возможно создание «умной одежды» для опасных, экстремальных условий. Особая терморегулирующая одежда охлаждает тело в жару, а при понижении внешней температуры излучает тепло. Самым легким в мире материалом считают материал из аэрогеля («абсолютный холод»), который на 99,8% состоит из воздуха. Одежда из него предназначена для работ при температуре до –80 оС. Такая «умная одежда» входит и в повседневное использование.

Английские специалисты в ближайшее время обещают появление в магазинах костюмов, отгоняющих комаров и москитов, в жаркое время создающих охлаждающий эффект за счет выделения наночастиц ментола, а также носков, содержащих абсорбенты и благоухающих цветочным ароматом. Во всех случаях в ткань внедряются увлажняющие, дезодорирующие частицы, частицы витаминов и абсорбентов, включенные в специальные капсулы. Капсулы разрушаются при движениях человека. Тем не менее, свойства одежды сохраняются после 30 стирок.

В Гонконгском политехническом университете для получения самоочищающихся тканей используют покрытие из наночастиц диоксида титана: на свету это покрытие расщепляет органические загрязнители.

7. Нанотехнологии в военном деле

Как показывает история, новые технологии в первую очередь привлекают специалистов-оборонщиков, которые стремятся найти им применение в военном деле. Не стали исключением и нанотехнологии. Военные рассчитывают, что созданные на основе нанотехнологий боевая техника и вооружения коренным образом изменят характер ведения боевых действий. В военных кругах прочно укоренилась точка зрения, что широкое внедрение нанотехнологий в строительство и развитие вооруженных сил позволит одержать победу в нечеловечески быстрой и разрушительной войне. Поэтому в мире уже усиленно работают над созданием новых вооружений и защиты от них, используя нанотехнологии. Одним из направлений применения нанотехнологий в военном деле является разработка так называемой «мягкой брони», которая может быть применена для изготовления экипировки солдата будущего (рис. 9.4). Такая броня сможет принять неограниченное количество пуль, в то время как современные бронежилеты после попадания определенного количества пуль приходят в негодность.

Костюм солдата будущего

Для того чтобы сделать костюм толщиной в несколько миллиметров достаточно прочным, в нем предполагается использовать решение, подсмотренное в живой природе, а именно структуру паутины. В настоящее время созданы нановолокна из полиуретана диаметром около 100 нм, которые структурно похожи на обычную паутину, только гибче, легче и жестче настоящей. Жесткость костюму будут обеспечивать наночастицы, присоединяющиеся к определенным участкам волокон, соединяя их между собой.

Костюм солдата будущего будет настоящим произведением технической мысли: все жизненно важные параметры солдата (пульс, кровяное давление, энцефалограмма, температура тела и др.) будут измеряться встроенными в костюм датчиками. Состояние солдата будет выведено как на проектор на шлеме, так и на медицинский компьютер. Ряд полимерных линейных приводов (актюаторов), из которых будет состоять костюм, по сигналу от «медицинского» компьютера будет делать определенные его участки жестче или мягче. Если, например, солдат сломает ногу, местный экзоскелет позволит захватить ее в искусственные шины, сформированные тканью костюма. По словам конструкторов, специально сконструированные наномашины-усилители, входящие в состав экзоскелета брони, смогут увеличить силу солдата на 300%.

Костюм будет способен распознавать химическую или биологическую атаку. Для этого уже создан чип, на котором содержится около 1,5 миллиона живых клеток человеческой печени, чувствительной, как известно, к различным вирусам и ядам. Чип представляет собой две ультратонкие пластины из кремния, разделенные рядом микроканалов и расположенные специальным образом на костюме. Как только к клеткам поступят вещества, вредные для человека, они выработают определенный химический ответ, который будет интерпретирован «медицинским» компьютером, и солдат получит сообщение об опасности. Это позволит ему защититься от химической или биологической атаки раньше, чем она станет смертоносной.

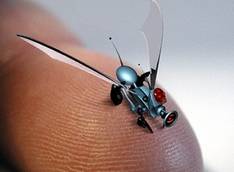

В 2008 году Джон Баркер, профессор Центра исследований в области наноэлектроники в Глазго, заявил, что вместе с коллегами ему удалось создать математическую модель собирания кибернетических микроустройств в стаи. Большинство частиц могут «разговаривать» только с ближайшими соседями, но, когда их много, они могут «общаться» на больших расстояниях, Собранные в одном месте тысячи роботов образуют ударную группу, готовую действовать по воле человека. По мнению американских военных, ее можно применять, например, для поражения танков противника: «облако» микророботов, несущих заряд, окутывает бронированную машину и взрывается. Такое «облако» может использоваться и в интересах разведки. Сценарий здесь может быть таким. Распыленное в окрестностях важного объекта «облако» незаметно перемещается в его сторону. Попутно выбираются оптимальные места для размещения «субоблачков». «Облако» видеонаблюдения, каждая «пылинка» которого представляет собой отдельный пиксель матрицы с интерфейсом связи с соседями, стремится занять лучшую позицию для большего обзора пространства. «Жучки» или, возможно, «мошки» устанавливают контроль над звуками. Самая сложная часть – передача информации в штаб разведки – в ближайшее время вряд ли сможет обойтись без засылки агента с устройством (рис. 9.5).

Оружие будущих войн

Перспективным направлением применения нанотехнологии в военном деле считается создание новых материалов для боевой техники и оружия. Например, военные машины предполагают оснастить специальной «электромеханической краской», которая позволит менять им цвет, а также предотвратит коррозию и сможет «затягивать» мелкие повреждения на корпусе машины. «Краска» будет состоять из большого количества наномеханизмов, которые позволят выполнять все вышеперечисленные функции. Также с помощью системы оптических матриц, которые будут отдельными наномашинами в «краске», исследователи хотят добиться эффекта невидимости машины или самолета.

Таким образом, на сегодняшний день основные усилия военных нанотехнологов направлены на поиск новых материалов, улучшение систем управления боевой техникой, создание самовосстанавливающихся систем, обеспечение связи и разработку защиты от бактериологического и химического оружия.

Заключение. Ближайшие перспективы нанотехнологий

Эрик Дрекслер

В ближайшем будущем планируется создание «умных» материалов с памятью, самозалечивающихся материалов, нанороботов, существующих внутри человеческого тела и обеспечивающих его нормальное функционирование, освоение дальних районов космоса нанороботами и т. д.

Первые прогнозы путей развития нанотехнологии, воспринимавшиеся как фантастический кинофильм, оправдываются, причем с опережением по времени.

В своей книге «Машины созидания» Э. Дрекслер проанализировал и возможные опасности, связанные с неконтролируемым развитием нанотехнологии. Ученый организовал и возглавил Предупреждающий Институт, или Институт Предвидения (Forecast). С 1989 года по инициативе Дрекслера проводятся ежегодные Форсайтовские конференции, которые фиксируют достижения нанотехнологии и отмечают возможные опасные для общества моменты ее развития.

На одной из первых Форсайтских конференций было принято обращение к ученым и правительствам – не проводить наноразработки в военных целях: как все высокие технологии, достижения нанотехнологии могут быть использованы в разных областях. В 2003 году один из призов Института молекулярного производства, работа которого финансируется Институтом Предвидения, был присужден за теоретические разработки по созданию стражей, способных контролировать деятельность самовоспроизводящихся нанороботов.

Использование нанотехнологий в биофизике переживает самый начальный этап своего развития. Несмотря на это, уже сегодня понятно, что именно внедрение нанотехнологических и биофизических методов в «классическую» биологию позволит добиться самых невероятных и удивительных результатов. Многие исследователи даже полагают, что биологический вид «Человека разумного» в течение ближайшего столетия будет практически полностью заменен новым биологическим видом. Этот человек будет представлять собой сложнейший синтез генных модификаций и имплантаций технологических систем. Электронные компоненты, размещаемые непосредственно в человеческом организме, будут обеспечивать непрерывную связь с сетями, подобными Internet. В этом направлении ведутся эксперименты по вживлению многоэлектродных решеток непосредственно в кору головного мозга. Целью этой технологии является выявление поврежденных мозговых центров. Предполагается использовать эту методику в будущем для диагностирования ряда заболеваний высшей нервной деятельности и их лечения.

Сегодня уже применяется множество имплантирующих устройств разнообразного назначения: от простых механических суставов и соединительных деталей до сложных сердечных электростимуляторов. В будущем сложность и разнообразие подобного рода устройств будет возрастать в геометрической прогрессии и прежде всего за счет новейших достижений нанотехнологий.

Интересным и перспективным классом имплантантов являются устройства, позволяющие управлять биохимией естественных процессов организма за счет программируемого выделения препаратов. Например, имплантируемое устройство может измерять уровень содержания сахара в крови и при необходимости немедленно вводить в кровь требуемое количество инсулина.

Другое крайне интересное направление развития медицинских имплантантов связано с возможностью создания контактной среды между мозгом и электронными системами, например, c Internet, а также созданием гибридов искусственного и естественного интеллектов. Сейчас пытаются вводить электроды в глаз человека для стимулирующего воздействия на сетчатку. Это позволит врачам возвращать зрение пациентам с некоторыми формами врожденной слепоты.

Третья научно-техническая революция требует не только научной и технической подготовки новых кадров, но и общей психологической подготовки. Учитывая это, в ряде промышленно развитых стран (США, Германия, Япония) курсы нанотехнологий введены в школьные программы.

Литература

1. Сайт Центра довузовской подготовки Томского политехнического университета // http://ens. *****

2. Мигдал физика для больших и маленьких. - М.: Наука. 1989. ‑144с. (Б-чка «Квант». Вып.75).

3. Сайт школ московского округа http://schools. *****

4. Демиховский ямы, нити, точки. Что это такое? // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 5. С. 80-86.

5. Физика: учебник для 11 класса с углубленным изучением физики / под ред. , . М.: Просвещение, 2005.

Литература

1. Алферов и нанотехнологии / и др. // Нано - и микросистемная техника. 2003. № 8.

2. Нанотехнологии: Азбука для всех / под ред. . М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

3. Введение в нанотехнологию: пер. с яп. / Н. Кобаяси. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

4. Очарование нанотехнологии: пер. с нем. / У. Хартманн. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

5. Демиховский ямы, нити, точки. Что это такое? / // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 5.

6. Гольдин физика. Вводный курс / , . М.: Ин-т компьютерных исследований, 2005.

7. http://www. physicsweb. org/article/news/7/6/16

8. http://ru. wikipedia. org/