№ Задания | Время выполнения | Время поступления | Конец выполнения | Время обращения | Взвешенное время обращения | |

1 | 20 | 6 | 219 | 213 | 10,65 | |

2 | 50 | 9 | 285 | 276 | 5,52 | |

3 | 60 | 4 | 233 | 229 | 3,82 | |

4 | 30 | 5 | 119 | 114 | 3,8 | |

5 | 20 | 6 | 290 | 284 | 14,2 | |

6 | 50 | 9 | 395 | 386 | 7,72 | |

7 | 60 | 4 | 233 | 229 | 3,82 | |

8 | 30 | 5 | 119 | 114 | 3,8 | |

9 | 20 | 6 | 297 | 291 | 14,55 | |

10 | 50 | 9 | 400 | 391 | 7,82 | |

2527 | 75,7 | |||||

Среднее время обращения Т = | 252,7 | |||||

Среднее взвешенное время обращения W = | 7,57 |

Максимальный коэффициент мультипрограммирования равен 4, на участках: 14 – 119 (задания: 3,4,7,8 ) и 139 – 219 (задания: 1,2,3,7).

Таб.5. Сводка результатов (ДО - SJF):

№ Задания | Время выполнения | Время поступления | Конец выполнения | Время обращения | Взвешенное время обращения | |

1 | 20 | 6 | 119 | 113 | 5,65 | |

2 | 50 | 9 | 289 | 280 | 5,6 | |

3 | 60 | 4 | 234 | 230 | 3,83 | |

4 | 30 | 5 | 119 | 114 | 3,8 | |

5 | 20 | 6 | 293 | 287 | 14,35 | |

6 | 50 | 9 | 364 | 355 | 7,1 | |

7 | 60 | 4 | 233 | 229 | 3,81 | |

8 | 30 | 5 | 119 | 114 | 3,8 | |

9 | 20 | 6 | 367 | 361 | 18,05 | |

10 | 50 | 9 | 397 | 388 | 7,76 | |

2471 | 73,75 | |||||

Среднее время обращения Т = | 247,1 | |||||

Среднее взвешенное время обращения W = | 7,375 |

Максимальный коэффициент мультипрограммирования равен 4, на участках: 14 – 119 (задания: 3,4,7,8) и 139 – 219 (задания: 1,2,3,7).

4. Выводы по разделу №1.

Сравнивая полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

1. Оба алгоритма показали коэффициент мультипрограммирования 4.

2. Применение принципа FIFO снижает длительность времени ожидания для каждого задания.

3. Планирование по принципу SJF обеспечивает уменьшение среднего времени обращения, но отдает явное предпочтение коротким заданиям.

В данном конкретном примере ДО SJF выглядела несколько предпочтительнее, для заданного набора задач. Показатели среднего взвешенного времени обращения ДО SJF оказались лучше, чем ДО FIFO.

Применение мультипрограммирования дает выигрыш по времени обращения для некоторого набора заданий, и, наоборот, существуют наборы заданий, на которых мультипрограммирование приводит к противоположному эффекту.

5. Раздел № 2.

5.1. Задание.

Разработать структуру функционирования диспетчера работ в вычислительной системе, заданной в разделе 1, на интервале Т1, который соответствует максимальному коэффициенту мультипрограммирования. Квант времени, выделяемый каждой работе, выбирается исходя из конкретной ситуации: число работ, параллельно занимающих процессор, интервал Т1, дисциплины обслуживания.

Диспетчер использует метод разделения времени в сочетании с приоритетами.

5.2. Исходные данные.

ДО - следующие:

- бесприоритетные ДО (БП) - смешанный алгоритм;

- приоритетные ДО (П) - адаптивное обслуживание;

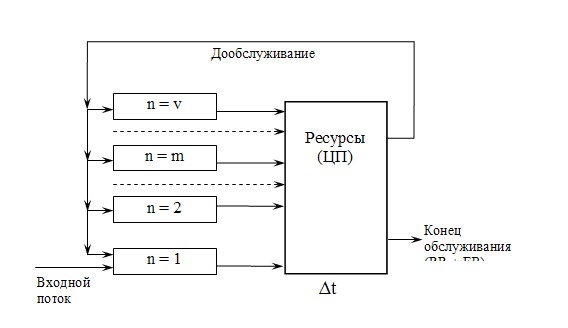

Участок, на котором коэффициент мультипрограммирования максимален (Kmax = , его длительность равна 105 единицам.

105 - выбранный участок | ||||

Параметры задач | 1 | 3 | 2 | 60 |

2 | 5 | 0 | 30 | |

3 | 3 | 2 | 60 | |

4 | 5 | 0 | 30 | |

v | h | t |

6. Диспетчеризация заданий.

6.1. Общие положения.

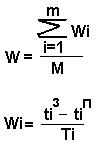

Временной отрезок, на котором коэффициент мультипрограммирования максимален, делится на число заданий, т. е. на данный коэффициент. Это будет так называемый квант цикла.

Затем квант цикла распределяется между задачами – он делится на число задач. Это и будет квант времени, выделяемый каждой задаче.

6.2. Диспетчер задач для бесприоритетной ДО – смешанный алгоритм.

Смешанный алгоритм обслуживания - это совмещение (RR+FB).

На рисунке 5 представлена схема алгоритма обслуживания с учетом ДО (RR и FB)

Рис. 5. Схема алгоритма обслуживания с учетом ДО (RR и FB)

Каждая заявка проходит в i-ой очереди несколько кругов и только потом переходит в очередь i+1.

Рис. 6. Диаграмма смешанного алгоритма обслуживания.

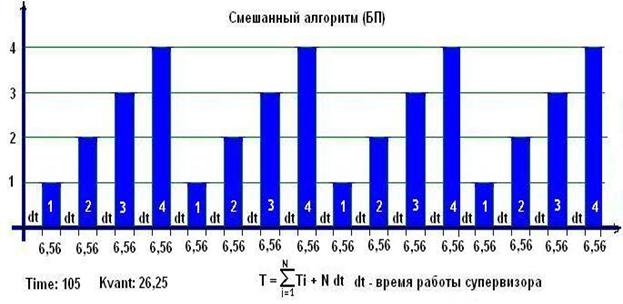

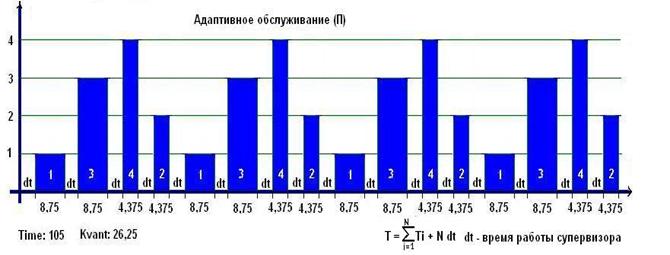

6.4. Диспетчер задач для приоритетной ДО – адаптивное обслуживание.

В этом случае решения об абсолютном или относительном приоритетах принимаются в зависимости от обстановки. Для решения этого вопроса взвешивается - "что стоит" прерывание.

Пусть Сi - "стоимость" ожидания заявки для i-ой работы (т. е. высокоприоритетная), Сj - "стоимость" ожидания заявки для j-ой работы (низкоприоритетной), т. е. j>i (отсчет от меньшего к большему).

С - коэффициент, штраф за задержку заявки на единицу времени (целое число);

Тj - время обслуживания j-ой заявки;

Тi - время обслуживания i-ой заявки, тогда, если ТjСi <Тi Сj, то работа (заявка) не прерывается.

Если будет прервана, то будет "стоить" Тi Сj, если не будет прервана, то будет "стоить" ТjСi..

Рис. 8. Схема алгоритма - адаптивное обслуживание.

Присвоение приоритетов задачам осуществлено пользователем :

N | C -"стоимость" ожидания | приоритет | T | |||||

1 | 4 | 1 | 60 | Tj*Ci | ... | Ti*Cj | ||

2 | 3 | 2 | 30 | 4*30 | < | 3*60 | 1-ю непрерываем | |

3 | 2 | 3 | 60 | 3*60 | > | 2*30 | 3-я прерывает 2-ю | |

4 | 1 | 4 | 30 | 3*30 | > | 1*30 | 4-я прерывает 2-ю |

Рис. 9. Диаграмма адаптивного обслуживания.

7. Заключение.

В результате проделанной работы были пополнены знания о общей организации ОС, её внутренней структуре, разновидностях, алгоритмах работы основных составляющих ОС.

Были построены временные диаграммы мультипрограммной работы каждого, из указанных в задании алгоритмов. И проведено сравнение двух случаев по средневзвешенному времени обращения.

Также, мною была разработана структура функционирования диспетчера работ, в заданной вычислительной системе, на интервале с максимальным коэффициентом мультипрограммирования.

8. Используемая литература

1. «Лекции по дисциплине СПО»

2. Методическое пособие по СПО «Планирование верхнего уровня управления заданиями».

3. Донован Дж. Операционные системы. – М.: Мир, 1978, 792 с.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |