, ,

Синтетическая классификация регионов: основа региональной политики

Классификация территорий по уровню экономического развития, выделение групп регионов со схожими проблемами, позволяет определить задачи развития, которые должны ставиться для данных территорий. Это необходимый шаг для формулирования и проведения адекватной региональной политики. Более того, это позволяет ставить не только краткосрочные цели для группы территория, но и определять долгосрочные возможности для развития регионов.

Задача классификации регионов становится актуальной при формулировке приоритетов региональной политики государства: возникает необходимость очертить, а впоследствии – обосновать список территорий, становящихся объектами правительственной поддержки. Чем выше неоднородность страны в региональном плане, тем сложней ее развитие, тем больше требований к региональной политике[1]. Не только большие государства, но и многие малые страны со сложной конфигурацией внутренних межрегиональных и межнациональных отношений вынуждены учитывать эти факторы (например, Бельгия, Италия и Испания).

Для развития российской экономики региональный фактор имеет огромное значение: страна имеет масштабы, сравнимые с континентами. Идеи выравнивания развития регионов были важны в советский период, когда они являлись одной из идеологических основ политики директивного размещения производительных сил. Регулярно поднимаются эти идеи и в современных условиях. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года[2] ставится задача «оказания финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации на условиях проведения преобразований, предусмотренных государственной политикой». В условиях огромной зависимости развития экономики страны от внешних условий развития, драматических последствий транзиционного кризиса 90-х годов необходимо иметь базу для сравнительных оценок региональной динамики, а также для понимания подготовленности регионов к реализации амбициозных планов развития (или выравнивания) федерального масштаба.

В то же время, исследования последних десятилетий показывают, что для развивающихся стран быстрый экономический рост почти всегда сопровождается усилением территориального неравенства[3]. Соответственно, классификация регионов может показать, какие задачи должны ставиться перед территориями с более высоким уровнем развития, а какие цели актуальны для менее развитых регионов.

Классификации могут использоваться как инструмент оценки результатов региональной политики центра и усилий самих регионов по развитию: перемещение по группам классификации может свидетельствовать об успешности или провале комплекса мер. Попытки объективной оценки деятельности губернаторов и региональных властей со стороны жителей регионов или федеральных властей также ставят вопрос об адекватной базе сравнения успехов или неудач регионального развития. Достаточность темпов роста (и качество развития) для передовых и отстающих регионов совершенно различны для целей устойчивого развития, но разнообразие условий и уровней развития затеняют это. Корректная база сравнения – посредством классификации – важный элемент в оценке фактического развития и успехов деятельности исполнительной власти (федеральной и региональной).

Российские регионы характеризуются сильнейшей дифференциацией по уровню развития, глубокими различиями в экономической специализации и социальной структуре населения. Для обеспечения качественного анализа

ситуации во всех регионах страны, а также выработки адекватных мер экономической политики как на федеральном, так и на региональном уровне необходима разработка классификации регионов, позволяющей проводить анализ по более или менее крупным группам территорий со схожими условиями и проблемами развития.

Данная работа ставит целью сделать следующий шаг и предложить классификацию российских регионов, которая ясно отражала закономерностей развития отдельных территорий, определение возможных векторов развития для схожих групп территорий. В таком виде классификацию можно использовать не только для исследования возможных целей региональной политики, но и для проведения мониторинга социально-экономического развития регионов.

Технически анализ развития конкретного региона предпочтительнее проводить в сравнении со схожими регионами также, как в мировой практике сравнивают сопоставимые по развитию страны. Адекватная классификация предлагает для каждого региона адекватную базу сравнения – похожие регионы, а также средние показатели по подгруппам и большим группам классификации.

Предложенная ниже классификация регионов России является развитием подхода по созданию классификации регионов по уровню развития и типу институциональных характеристик. Особенности данного подхода связаны с четким пониманием невозможности создания «простой» классификации по нескольким индикаторам. Мы полагаем, что специфика страны предполагает сочетание нескольких базовых принципов в подходе к классификации: сложившийся исторически уровень развития регионов с учетом кризиса; характер региональных институтов (связанный с типом развития); характера и удаленности рынков сбыта продукции ведущих предприятий региона («шестизвенная модель»).

Предлагаемая классификация имеет основой синтетическую классификацию регионов России, разработанная и в г. г. Она основывалась на следующих ключевых методических положениях:

· при делении регионов на группы использовались как количественные показатели социально-экономического развития, так и качественные показатели институционального развития;

· классификация учитывала не только текущее развитие региона, но и долгосрочные факторы развития данного региона, структуру доминирующих отраслей и характер рынков сбыта предприятий региона («дальнее» зарубежье, Россия и страны СНГ, сам регион с соседями).

Данная классификация была разработана для условий экономического роста, основанного на притоке доступных кредитных ресурсов. Её новизна заключалась в учёте пространственного разнообразия институтов, которые на тот момент ещё не привлекали широкого внимания региональных аналитиков. Внимание было обращено в первую очередь к ряду внешнихм факторов конкурентоспособности (яркий пример тому – «фактор прибрежности»).

В настоящий момент внешние условия развития регионов серьезно изменились в связи с воздействием экономического кризиса, который начался в 2008 г. Более того, многие факторы, которые учитывались при создании изначальной классификации, в ходе экономического роста, меняли свое значение. Таким образом, становится целесообразной разработка новой версии региональной типологии с большей опорой на внутренние условия развития и факторы конкурентоспособности. При этом следует сохранить преимущества методологических нововведений, использованных для создания изначальной синтетической классификации.

Остальная часть данной работы выстроена следующим образом:

В первом разделе приводится краткое описание специфики российского регионального пространства.

Второй посвящен описанию новой версии синтетической классификации российских регионов, разработанной авторами. Приводятся подробные описания методики и групп регионов.

Третий раздел подробно освещает детали методологии классификации, упор сделан на описание формального подхода.

Наконец, в четвёртом разделе приводятся выводы о возможности применения классификации для практических целей, например, для проведения региональной политики.

Классификация регионов: специфика российского регионального пространства

В настоящий момент российские регионы характеризуются сильнейшей дифференциацией по уровню развития, глубокими различиями в экономической специализации и социальной структуре населения.

В 2000 году самый бедный регион (Ингушетия) имел душевой ВРП с корректировкой по паритету покупательной способности на уровне 17% среднероссийского (за вычетом Москвы, ХМАО и ЯНАО), а самый «богатый» из «ненефтяных» (Республика Саха) – 166%. К 2007 году эти контрасты несколько снизились: Ингушетия производила 20% среднероссийского душевого ВРП, а «ненефтяной лидер» Красноярский край – 138%. Семикратный размах колебаний по базовому показателю экономического развития регионов показывает серьёзность проблемы регионального неравенства в России.

Особенности региональной проблематики и препятствия для осуществления унифицированной региональной политики в России вытекают именно из разнообразия: трудности, с которыми встречается один регион, могут быть совершенно нехарактерны для другого: например, рост населения в республиках Северного Кавказа и его сокращение в сельской местности Нечерноземья, развитие промышленности в старопромышленных зонах и создание новых технокомлексов. Россия отличается дробностью регионального деления: наша страна занимает первое место среди федеративных государств мира по числу субъектов Федерации (83 против 51 в США, 27 в Бразилии, 16 в Германии, 13 в Канаде).

В результате, анализ экономической и социальной ситуация российских регионах превращается в трудоемкую задачу: каждый регион нужно анализировать отдельно, учитывая влияние статистических флуктуаций, а также, что немаловажно, неполноты и неточности учёта. Из этого следует, что множественность групп в классификации делает их более однородными, но возможности использования в прикладном плане сокращаются.

Сложности региональной статистики, а также размерность задачи по анализу каждого региона в отдельности стали особенно заметными во время кризиса гг.. На коротких временных интервалах, которые используются для мониторинга кризисных явлений и антикризисных мер, почти невозможно оценить масштаб кризисных явлений в регионах, сопоставить их между собой, выделить регионы, которые остро нуждаются в помощи для преодоления кризисных явлений. В тоже время, проведение федеральной региональной политики требует понимания тенденций развития территорий, анализа ситуации в краткосрочном и долгосрочном плане. Региональные власти также нуждаются в понимании трендов развития соседних территорий, а также регионов со схожими ресурсами и проблемами. Одним из частых подходов является создание классификаций под конкретные задачи: бюджетные потоки, развития инфраструктуры и освоение территории, финансовые потоки или демографические проблемы.

Другой крайностью являются попытки регионального анализа и выработки рекомендаций для экономической политики по максимально укрупнённым территориальным ячейкам – федеральным округам. При этом упускается из вида, что в состав каждого из федеральных округов входят принципиально разные по потенциалу, специализации и проблематике регионы. Так, в Приволжском федеральном округе межрегиональные различия по душевому ВРП (с корректировкой по паритету покупательной способности) достигают 2,5 – 3 раз (Кировская область – 83 тыс. руб. в 2007 г., Пермский край – 202,5 тыс. руб., Татарстан – 244 тыс. руб.) При этом Приволжский федеральный округ остаётся одним из наиболее внутренне однородных. Поэтому усреднение статистических показателей по федеральным округам ведёт к затушёвыванию реально существующих территориальных контрастов.

Разработка классификации регионов является попыткой найти оптимальное решение данной методической дилеммы. Классификации регионов составляются для разных целей, таких, как определение проблемных территорий и мониторинг их развития; выделение регионов со схожими факторами роста, анализ текущего уровня и перспектив экономического развития регионов, определение инвестиционной привлекательности, оценка инфраструктурной освоенности, сравнение социального благополучия территорий.

В зависимости от цели выделенные типы могут охватывать как все регионы страны, так и лишь некоторые из них. Можно проводить классификацию регионов с использованием самых разнообразных критериев. Среди показателей, которые используются для построения классификаций – душевой ВРП и доходы населения, характеристики отраслевой структуры экономики, ситуации на рынке труда, демографические и инфраструктурные показатели[4].

Таким образом, говорить о существовании какой-либо единой «объективной», «истинной» классификации регионов страны невозможно – но любая классификация должна отвечать поставленным целям, быть информативной и отвечать потребностям основных пользователей, которыми могут быть различные представители исполнительной законодательной власти или потенциальные инвесторы.

Новая синтетическая классификация регионов: институты и внутренние факторы развития

Как уже отмечалось, классификация, предлагаемая в данной работе, основывается на синтетической типологии регионов, которая была разработана и в г. г.

Необходимость в доработке классификации 2005/06 гг. объясняется несколькими причинами. Во-первых, за период интенсивного экономического роста начала 2000-х гг. во многих регионах ситуация во многом изменилась – были частично преодолены последствия тяжелого транзиционного кризиса при достижении ВВП страны в гг. уровня 1989 года. Разрывы в развитии в большой мере стали более определенными (отсюда четыре, а не три основных уровня в классификации). Не столько изменились институциональные характеристики регионов, сколько более ясно стала их специфика, закрепившаяся в условиях подъема (особенно на «краях» спектра развития), в частности в федеральной экономической политике. Во время подъема менялась и «физическая» основа развития. Например, в ряде областей были созданы автомобильные кластеры, которые стали одной из самых важных и но при этом достаточно новых отраслей региональной специализации.

Во-вторых, экономический кризис показал, в каких регионах накопленные преимущества являются устойчивыми, а в каких носят временный характер. Так, ряд регионов-лидеров быстро терял свои позиции, и вероятность быстрого восстановления лидирующего положения остается под вопросом. Менее выраженным становился опережающий рост «прибрежных» регионах, которые так выделялись в начале 2000-х гг.

В-третьих, с методологической точки зрения авторы существенно доработали «шестизвенную» модель региональной экономики, которая также позволила по-новому взглянуть на положение ряда регионов в классификации[5]. Наконец, была проведена работа по анализу зарубежных классификаций с точки зрения их применимости в проведении политики экономического развития территорий.

Цель разработки нового варианта синтетической классификации регионов состоит в том, чтобы выявить различия в уровне социально-экономического развития регионов, определить причины этих различий и сделать акцент на возможностях для дальнейшего развития. Мы полагаем, что данный подход может наилучшим образом интегрировать все компоненты внутреннего разнообразия России, связанные с экономической специализацией, природными условиями, институциональным климатом, историей развития территорий.

В корне неверно представлять регионы в виде целостных систем, подчинённых выполнению какой-либо единой функции в рамках национальной экономики. При разработке классификации мы исходили из полиструктурности региональных экономик. На территории одного субъекта Федерации могут соседствовать, например, крупногородские агломерации, начинающие переход к постиндустриальному пути развития, моногорода сырьевых экспортоориентированных отраслей и депрессивные сельские районы. Это три мира («как в ООН») с принципиально разными проблемами, по отношению к которым необходимо проведение дифференцированной политики. Классификация регионов должна учитывать это разнообразие, выделяя главное в региональном развитии, но не концентрируясь на одних его сторонах в ущерб другим.

При разработке методики синтетической классификации регионов России мы исходили из следующих методических принципов:

· классификация должна опираться на характеристики базовых параметров регионального развития, отражённые в показателях региональной статистики, публикуемой ФСГС;

· число параметров, положенных в основу классификации, должно быть относительно небольшим, чтобы дать возможность качественного объяснения различного рода отклонений от ожидаемых результатов;

· параметры должны характеризовать не только достигнутый уровень развития региона, но и основные движущие силы его развития с акцентом на внутренние, а не внешние факторы (в конкретном случае эти параметры – отраслевая структура произведённой добавленной стоимости и занятости населения региона);

· классификация, по возможности, должна отражать не только экономическую, но и социальную и особенно институциональную специфику территорий;

· критерии классификации должны быть исчерпывающими: каждый регион на их основе должен быть однозначно отнесён к той или иной группе;

· критерии должны представлять собой пороговые значения, естественные разрывы между группами регионов по тому или иному показателю.

Нами было выделено девять типов регионов. Они, в свою очередь, были объединены в четыре группы, скомпонованные по уровню развития. Подробная схема синтетической классификации приведена на графике 1. В таблицах 7-8 приведены базовые показатели групп регионов.

2.

График 1. Схема синтетической классификации регионов (версия 2010 г.)

Таблица 1. Основные валовые показатели групп регионов в синтетической классификации (версия 2010 г.), доли в % от общего показателя страны.

Группа | Население (2007) | ВРП (2007) | Промышленное производство (2007) | Инвестиции в основной капитал (сумма за ) | Инвестиции за вычетом добычи полезных ископаемых (сумма за ) | Прямые иностранные инвестиции (сумма за ) |

Высокоразвитые | 19 | 35 | 35 | 41 | 36 | 74 |

Финансово-экономические центры | 15 | 25 | 20 | 22 | 26 | 48 |

Сырьевые экспортоориентированные | 4 | 10 | 15 | 19 | 10 | 26 |

Развитые | 36 | 33 | 42 | 33 | 35 | 16 |

С диверсифицированной экономикой | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 3 |

С опорой на обрабатывающую промышленность | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 |

С опорой на добывающую промышленность | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 2 |

Среднеразвитые | 38 | 23 | 21 | 23 | 25 | 8 |

Промышленно-аграрные | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 |

Аграрно-промышленные | 25 | 15 | 12 | 13 | 15 | 3 |

Менее развитые | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |

Сырьевые | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Аграрные | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

Таблица 2. Основные душевые показатели групп регионов в синтетической классификации (версия 2010 г.), % к среднероссийскому уровню.

Группа | Душевой ВРП (2007)* | Душевой объём промпроизводства (2007) | Душевые инвестиции (сумма за ) | Душевые инвестиции, за вычетом добычи полезных ископаемых (сумма за ) | Душевые ПИИ (сумма за ) | Дотационность консолидированных бюджетов регионов (2008)% | Доля городского населения (2007),% | Число студентов/ 1000 жит. (2007) |

Высокоразвитые | 180 | 186 | 215 | 190 | 390 | 7 | 90 | 152 |

Финансово-экономические центры | 162 | 134 | 146 | 175 | 319 | 5 | 94 | 170 |

Сырьевые экспортоориентированные | 246 | 381 | 472 | 243 | 656 | 13 | 76 | 87 |

Развитые | 91 | 116 | 91 | 97 | 44 | 19 | 75 | 94 |

С диверсифицированной экономикой | 86 | 108 | 80 | 91 | 22 | 17 | 76 | 106 |

С опорой на обрабатывающую промышленность | 90 | 120 | 105 | 118 | 105 | 18 | 74 | 84 |

С опорой на добывающую промышленность | 98 | 121 | 92 | 87 | 20 | 20 | 73 | 86 |

Среднеразвитые | 60 | 56 | 60 | 65 | 20 | 32 | 67 | 85 |

Промышленно-аграрные | 65 | 71 | 75 | 78 | 34 | 28 | 75 | 83 |

Аграрно-промышленные | 58 | 49 | 53 | 59 | 13 | 34 | 62 | 86 |

Менее развитые | 39 | 14 | 46 | 52 | 13 | 67 | 51 | 69 |

Сырьевые | 59 | 31 | 95 | 104 | 54 | 48 | 72 | 67 |

Аграрные | 33 | 8 | 31 | 36 | 0 | 77 | 45 | 69 |

*- с корректировкой на стоимость жизни в регионе

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

Синтетическая классификация (снимая крайности) отображает как социальные, так и экономические различия между регионами России. Выделенные подгруппы регионов по большинству показателей образуют достаточно плотные кластеры вокруг значений четырёх групп: высокоразвитых, развитых, среднеразвитых и менее развитых регионов. В новой синтетической классификации основное видимое различие от работ 2005 года – это выделение последней группы как по институциональным, так и по уровневым причинам. Авторы полагают, что это улучшило возможности анализа регионального развития с учетом социальных факторов (степень дотационности, доля городского населения, доля студентов и многое другое).

Полученные статистические результаты не всегда следует воспринимать буквально. Так, повышенные душевые значения прямых иностранных инвестиций в развитых регионах со сбалансированной промышленностью объясняются, в первую очередь, возвращением российских капиталов из оффшоров для инвестиций в базовые производства ФПГ. При огромном разнообразии страны в каждой из групп регионов есть одна-две области или республики с теми или иными ресурсами более высокого порядка – политика выравнивания советского периода оставила свои следы.

С точки зрения институтов, группы регионов в классификации ранжированы по схеме Д. Белла: от аграрного общества через индустриальное к постиндустриальному. Сырьевые регионы являются исключением из этого правила: даже самые богатые из регионов, зависящих от добычи сырья, живут и развиваются по законам индустриального общества. Таким образом, появляется возможность соотносить результаты анализа с использованием классификации регионов и методологические постулаты одной из наиболее признанных концепций развития человеческого общества. Это является важным преимуществом разработанной классификации и её отличием от других типологий.

Приведём общую характеристику выделенных нами групп и подгрупп.

Сырьевые экспортоориентированные регионы характеризуются чрезвычайно высокими значениями душевой добавленной стоимости добывающей промышленности, а также высокой занятостью в ресурсных отраслях. Данный тип относится к наиболее легко вычленяемым; в него включены такие регионы, как Тюменская, Сахалинская области, Коми, Саха (Якутия). Отметим, что статистический ВВП надо воспринимать с осторожностью – нефтяная рента часто реализуется через Москву. Другой тип с очевидными критериями выделения – столичные регионы, или, более строго, финансово-экономические центры. К нему нами были априорно отнесены Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Ленинградская область - намного меньше и остается в другой категории, хотя со временем будет, видимо, частью большого города. Эти два типа образуют группу бесспорных лидеров, высокоразвитых регионов. Они же в основном являются и донорами бюджетной системы.

В этих регионах сосредоточены огромные интеллектуальные ресурсы, ведущие университеты и – одновременно – экспортные ресурсы и соответствующие финансовые ресурсы. На одну пятую населения здесь приходит 35-40% объемов продукции по ведущим показателям и три четверти иностранных инвестиций. ВРП на душу населения в 1,8 раза превышает среднестрановой уровень даже с учётом корректировки по паритету покупательной способности. За двадцать лет роль этих регионов заметно возросла.

Перспективы развития высокоразвитых регионов в наибольшей степени поддаются предсказанию. Финансово-экономические центры не утеряют своё первенство вне зависимости от тенденций развития страны в целом; они останутся центрами принятия решений и пионерами внедрения и ретрансляции инноваций, постиндустриальными городами России. Сырьевые экспортоориентированные регионы благодаря уникальности своих ресурсов сохранят критически важное значение не только для России, но и для мировой экономики в целом.

Помимо столиц, в стране имеется целый ряд центров макрорегионального масштаба, играющих ключевую роль в диффузии мировых инноваций по территории страны и скрепляющих ткань российского социально-экономического пространства. В нашей классификации им соответствует тип, который мы назвали развитыми регионами с диверсифицированной экономикой. Критериями выделения этого типа стали повышенные показатели развития рыночных услуг в сочетании с достаточно развитой промышленностью.

Развитые регионы с элементами постиндустриального развития представляют практически все крупные районы России: Поволжье (Самарская, Нижегородская области, Татарстан), Юг (Ростовская область), Урал (Свердловская область), Сибирь (Новосибирская область). Как ни парадоксально, промышленный кризис и трудности трансформации отчасти законсервировали развитие этих регионов, но помогли сохранить часть научно-инженерных кадров. Именно здесь есть потенциал инновационного развития в процессе модернизации страны[6].

Регионов данного типа нет в Центре и на Северо-Западе, где «гравитационное поле» Москвы и Санкт-Петербурга препятствует развитию альтернативных крупногородских центров. На Дальнем Востоке развитые регионы с диверсифицированной экономикой также отсутствуют. Для Юга Дальнего Востока значение услуг чрезвычайно высоко, они в немалой степени представлены устаревшими формами приграничной, зачастую полутеневой торговли. Важную роль играют крупногородские центры: агломерации на Дальнем Востоке существенно меньше по масштабам, чем в Поволжье, на Урале и в Сибири. Препятствует их развитию низкая плотность населения. Также не позволяет назвать эти регионы развитыми кризисное состояние реального сектора экономики.

Региональная политика, ориентированная на цели диверсификации экономика и перехода на инновационный путь развития, должна уделять приоритетное внимание этим регионам из-за их высокого потенциала и значительной роли в организации российского социально-экономического пространства. В будущем же столицы развитых регионов с диверсифицированной экономикой могут либо трансформироваться в полноценные макрорегиональные центры, либо возвратиться на уровень других городов-миллионников.

Субъекты РФ, выделяющиеся по развитию отраслей обрабатывающей промышленности, классифицированы как развитые регионы с опорой на обрабатывающую промышленность; регионы, в которых развитая обрабатывающая промышленность сочетается с добывающими отраслями, принадлежат к типу развитых с опорой на добывающую промышленность. В целом различия между двумя этими типами невелики и носят скорее формальный, нежели содержательный характер. Большинство регионов, входящих в два данных типа, развиваются за счёт экспортоориентированных отраслей (ТЭК, металлургия, химическая промышленность); также в период экономического роста в тип развитых регионов со сбалансированной промышленностью смогли войти машиностроительные области с ориентацией на внутренний спрос (Ленинградская, Ярославская).

Развитые регионы с опорой на обрабатывающую и на добывающую промышленность в своём развитии должны стремиться углубить переработку сырья, уйти от моноспециализации, повысить конкурентоспособность отраслей промышленности. Внимание следует уделять также развитию «верхних этажей» сферы услуг. Ряд крупных городов – центров регионов данного типа смогут бросить вызов столицам развитых регионов с диверсифицированной экономикой в качестве полюсов постиндустриального развития.

Типы регионов с диверсифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую и на добывающую промышленность образуют группу развитых – одну из двух крупных групп, формирующих лицо нашей страны (подробнее см. классификацию Независимого института социальной политики). В группу развитых регионов, в которые входят старопромышленные и некоторые, сформировавшиеся в условиях советской индустриализации. Общие показатели для этой большой группы с 38% населения страны составляют примерно 90-100% от национального уровня. Вместе с лидерами они сохраняют огромный промышленный потенциал и человеческий капитал. Это та часть страны, в которой есть потенциал гражданского общества и демократии.

Другая группа – среднеразвитые регионы – уступает развитым по базовым параметрам, но различия между этими группами всё же не носят качественного характера: развитые регионы не должны восприниматься как анклавы глобализирующегося мира и информационного общества в постсоциалистической стране.

Среднеразвитые регионы подразделяются на промышленно-аграрные и аграрно-промышленные. Различия между двумя типами среднеразвитых регионов не исчерпываются географической зональностью: разлом между аграрными и промышленными территориями затрагивает и социальное развитие, и институты, и ментальность населения, и ход модернизации в целом. Поэтому среди аграрно-промышленных оказались как достаточно успешные регионы, большое значение АПК для которых объясняется благоприятными природными условиями (Краснодарский край, Волгоградская, Саратовская области), так и ряд периферийных регионов нечернозёмной и переходной зон без мощной промышленной базы (Псковская, Кировская области, Марий Эл, Чувашия). К среднеразвитым промышленно-аграрным регионам отнесено большинство нечернозёмных областей Центральной России, а также ряд регионов Сибири и Дальнего Востока.

Среднеразвитые регионы могут быть с наибольшим основанием названы собирательным портретом России со всей её национальной спецификой и всеми трудностями. В будущем им, как и развитым регионам, в первую очередь предстоит повышать конкурентоспособность ведущих отраслей. В настоящее время среднеразвитые регионы выступают донорами ресурсов для столичных агломераций и нефтедобывающих округов и других территорий с более высоким уровнем развития: к большим зарплатам и большему разнообразию рабочих мест перемещается трудоспособное население, а московские и петербургские компании теснят местных конкурентов на региональных потребительских рынках, в финансовом секторе, в деловых услугах.

В этом свете среденаразвитым регионам следует ориентироваться на выполнение производственных функций, вымываемых из Москвы и Санкт-Петербурга, а также на привлечение внешних инвесторов. Примером такой политики может служить Калужская область. Создание условий для локализации на территории региона не только новых производств, но и фирм третичного сектора (финансовой отрасли, деловых услуг) также способно стать важным компонентом политики регионального развития.

Группа менее развитых регионов внутреннее достаточно неоднородна и состоит из двух типов регионов: сырьевых и аграрных.

Менее развитые сырьевые регионы – несколько особый тип регионов России. Их характеризуют низкие значения душевой добавленной стоимости всех отраслей, но добывающая промышленность смотрится на этом фоне относительно благополучно. Также для них характерны повышенные значения занятости в добывающих отраслях. Следует обозначить важную методическую деталь: сырьевые депрессивные регионы, по развитию сельского хозяйства удовлетворяющие критериям среднеразвитых аграрно-промышленных регионов, переносились в эту группу.

В итоге все регионы, принадлежащие к типу менее развитых сырьевых, находятся в слабоосвоенных районах Сибири и Дальнего Востока (Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Амурская и Магаданская области). Выделенный тип объединяет очень специфические территории, бурно развивавшиеся в советский период, но оказавшиеся в кризисе после перехода к рыночной экономике из-за чрезвычайно высоких издержек освоения. В результате эта группа по некоторым показателям приближается к среднеразвитым, но сточки зрения развития, ограниченных возможностей самостоятельного решения проблем и государственной политики выделена в четвертую группу (также по социальным показателям). Их будущее связано с модернизацией горнодобывающей индустрии, развитием транспорта и телекоммуникаций.

Менее развитые аграрные регионы характеризуются в первую очередь отставанием в обрабатывающей промышленности. Кроме того, их характеризуют низкие показатели развития рыночных услуг. Критерии выделения этого типа, как и субъекты РФ, принадлежащие к нему, в целом достаточно очевидны: это южные республики, а также слаборазвитые регионы Азиатской части России (Алтай, Тыва, Еврейская автономная область). Эти регионы характеризуются неблагоприятным траснпортно-географическим положением. Для Калмыкии, Горного Алтая, Тывы характерны сложные природные условия; в республиках Северного Кавказа имеются районы как с благоприятными, так и с достаточно тяжёлыми (горными, а также засушливыми) условиями. Во многом из-за этого данные регионы ещё в советский период были сравнительно слабо затронуты ключевыми модернизационными процессами эпохи: урбанизацией и индустриализацией, хотя в 1960-е – 1980-е г. г. был достигнут значительный прогресс в этом отношении.

На ход развития Северного Кавказа критически повлияла драматичная история региона: в 1940-е г. г. тяжёлым ударом стали депортации, а в е г. г. инвестиционный имидж региона был подорван боевыми действиями и террористическими атаками. В настоящее время местные условия экономического роста во многом определяются сложным социально-экономическим положением, ограниченным институциональным базисом для развития, неполной и неэффективной реализацией возможностей человеческого капитала, огромной дотационностью. Социально-политическая стабилизация является необходимым условием дальнейшего развития этих республик. В тех регионах, где демографический переход далёк от завершения, следует делать акцент на развитие образования и создание рабочих мест для молодёжи, что само по себе является элементом политики стабилизации.

Несмотря на существенные различия в истории хозяйственного освоения, а также ряде других факторов, и сырьевые, и аграрные регионы из группы менее развитых являются географической и социально-экономической периферией со слабыми возможностями для развития без поддержки из центра. Это заставляет объединить их в один тип.

Методика классификации

В основу классификации нами положены показатели двух типов: характеристики производства (душевой ВРП) и занятости, усредненные за несколько последних лет. В рассмотрение были включены четыре основные отрасли (группы отраслей):

· сельское хозяйство;

· добыча полезных ископаемых;

· обрабатывающие производства;

· рыночные услуги (виды деятельности по ОКВЭД «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны», «Финансовая деятельность», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»).

Подбор отраслей основывается на традиционном делении экономики на первичный, вторичный и третичный сектора. Целесообразность раздельного рассмотрения сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых представляется нам совершенно очевидной, т. к. траектории развития территорий с аграрной и ресурсной специализацией различаются кардинально.

Различие между рыночными и нерыночными услугами приобрело важность в постсоветских условиях, когда сфера рыночных услуг начала отстраиваться фактически заново и превратилась в одну из наиболее эффективных в национальной экономике – в то время как государственные услуги, несмотря на заметное улучшение ситуации во второй половине 2000-х г. г., по-прежнему ассоциируются со низкими заработными платами, оттоком молодых специалистов, устаревшими фондами.

Впрочем, государственные услуги были исключены из нашего анализа по иной причине. Их размещение и развитие подчиняется целому ряду нормативов и имеет сложную связь с уровнем развития региона в целом: создание рабочих мест в нерыночном секторе может обеспечиваться как федеральными дотациями, так и собственным бюджетным потенциалом региона.

Транспорт и связь также не рассматривались нами, т. к. в противном случае портовые регионы и территории Крайнего Севера продемонстрировали бы завышенные показатели развития рыночных услуг; но, при этом, концентрация в регионе грузоперевозок отнюдь не означает его перехода к постиндустриальному развитию, которое призван маркировать данный индикатор. Следует также отметить, что среди учёных отсутствует единогласие по вопросу об отнесении грузового транспорта к материальному производству или сектору услуг.

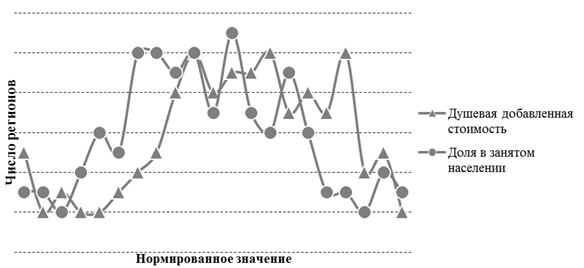

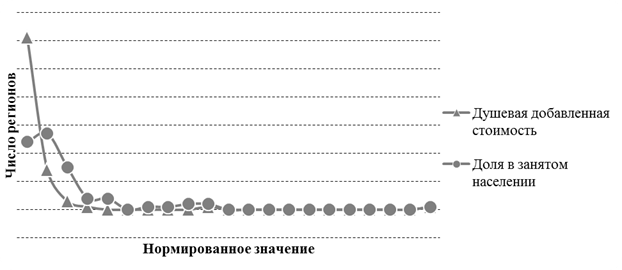

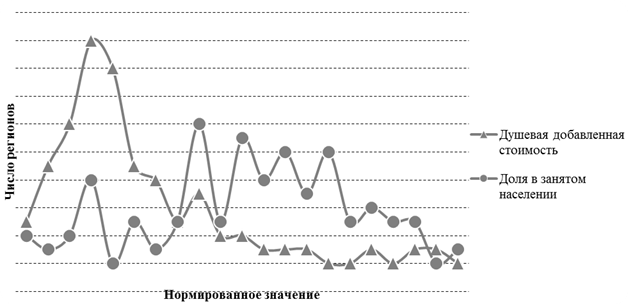

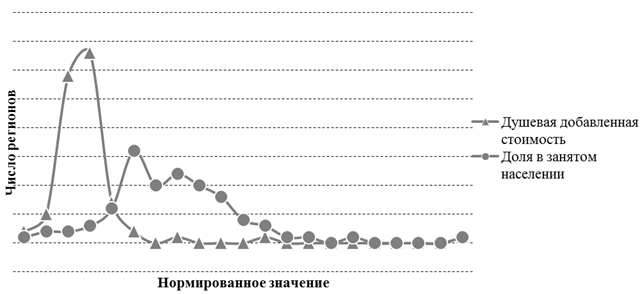

Статистические показатели нормировались по максиминному методу, после чего подсчитывались частоты распределения регионов по шкале значений душевой добавленной стоимости и занятости в четырёх отраслях экономики (см. графики 2-5). По оси абсцисс отложены диапазоны нормированных значений, по оси ординат – число регионов, приходящееся на эти диапазоны. Для выделения естественных групп регионов анализировались точки перегиба на линиях графиков. Выбор конкретных точек, разделяющих группы регионов, зависел от специфики конкретной отрасли.

Так, сельское хозяйство развито достаточно равномерно во всех регионах страны, за исключением малонаселённых районов Крайнего Севера, поэтому с его позиций регионы следует классифицировать на две приблизительно равные группы. Напротив, добывающая промышленность характеризуется крайне высокой степенью территориальной поляризации, в связи с чем предпочтительнее отсечь «голову» распределения.

Обрабатывающая промышленность и сфера услуг своеобразны тем, что региональное распределение занятости в них существенно отличается от регионального распределения добавленной стоимости. Если география занятости сходна с картиной, характерной для сельского хозяйства, то региональная структура добавленной стоимости приближается по степени неравномерности к добывающей промышленности. Для этих отраслей мы предпочитаем находить точку отсечения «головы» по добавленной стоимости, а затем уточнять список регионов по значениям занятости в этих отраслях.

Таким образом, для включения региона в группу развитых по характеристикам обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства были отобраны точки у «подножий холмов» на графике распределения: 0,30 для промышленности и 0,15 для рыночных услуг.

В то же время пороговые значения занятости в промышленности и сфере услуг были выбраны на основе приблизительного перечня развитых регионов, уже сформированного по итогам анализа распределения душевой добавленной стоимости.

2.

2.1.

График 2. Распределение регионов по нормированным значениям душевой добавленной стоимости и занятости в сельском хозяйстве

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

График 3. Распределение регионов по нормированным значениям душевой добавленной стоимости и занятости в добыче полезных ископаемых

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

График 4. Распределение регионов по нормированным значениям душевой добавленной стоимости и занятости в обрабатывающих производствах

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

График 5. Распределение регионов по нормированным значениям душевой добавленной стоимости и занятости в рыночных услугах*

*- с корректировкой на коэффицент стоимости жизни в регионе

Источник: Росстат, расчёты ИЭФ

Полная таблица критериев классификации приведена в Приложении 3; общие принципы выделения каждого типа указаны в его описании (см. выше).

Так как число типов может оказаться чрезмерным для целей регионального анализа, они были объединены в четыре более крупных группы. Критериями при этом были общие показатели социально-экономического развития (см. таблицы 7-8). Таким образом, мы имеем инструмент, способный работать в двух масштабах: более крупном (группы регионов по уровню развития) и более мелком (типы регионов по специализации и факторам развития).

Заключение

Региональная типология и , опубликованная в 2005 году, была одним из первых аналитических продуктов, учитывавших институциональную специфику регионов, и соответствовала российским реалиям первой половины 2000-х г. г. Вторая половина 2000-х г. г. ознаменовалась новыми тенденциями в плане региональной политики, а отчасти – и регионального развития в целом. Сверхдоходы от экспорта нефти и газа дали государству возможность более активно проводить инвестиционную деятельность. Одновременно изменилась парадигма государственного регулирования экономики: было принято политическое решение о переходе к более активному вмешательству государства в экономику, началось создание институтов развития. Региональная политика как один из важнейших компонентов государственного регулирования экономики неразрывно связана с инвестиционной политикой государства в целом – крупные федеральные программы и проекты воздействуют на пространственное развитие. Постановка задачи модернизации и перехода к инновационному развитию ставят новые задачи перед регионами. Разумеется, потребуется как создание новых ресурсов инновации, но главное – использование существующего потенциала.

Соответственно, требуется уточнения в классификации как аналитического инструмента. Возникла необходимость частичной ревизии разработанной классификации для более полного и разностороннего отображения специфики развития различных регионов, их инновационного потенциала. Классификация должна отражать возросшее расслоение регионов в условиях бурного экономического роста гг., сменившегося осенью 2008 года рецессией. Наконец, классификация должна быть адекватна потребностям российской региональной политики, предполагающей всё более активное вмешательство государства в процесс регионального развития.

Перед доработкой методики классификации были проанализированы аналогичные работы, выполненные как за рубежом, так и в нашей стране. Для анализа был взят опыт США, Евросоюза и Бразилии с их богатой историей региональной политики[7]. Важно обратить внимание, что были рассмотрены «официальные» типологии регионов, используемые в практике ведомств, ответственных за планирование и реализацию политики регионального развития.

Российские классификации регионов были проанализированы более подробно. В рассмотрение была включена как классификация Министерства регионального развития РФ, так и ряд аналитических продуктов научных институтов, консалтинговых и рейтинговых агентств.

При разработке собственного варианта классификаци регионов России мы также руководствовались приниципами, принятыми в российском экспертом сообществе. Это связано не столько с восприятием классификации в первую очередь как научного продукта, имеющего презентационно-познавательные цели, сколько объективными потребностями региональной политики России. Наша позиция заключается в том, что страна, перед которой стоят задачи сокращения разрыва с мировыми лидерами, не может сводить региональную политику лишь к поддержке наиболее слабых и государственной заботе.

Развитые регионы заслуживают не меньшего интереса со стороны федеральных органов власти. Перед ними стоят общие для всей страны проблемы модернизации производства, развития инфраструктуры, перехода на инновационный путь развития. В то же время, именно они формируют инвестиционную привлекательность страны в целом. Также, разумеется, не следует уходить в другую крайность и заниматься лишь поддержкой уже сложившихся полюсов роста: региональная политика должна, в конечном счёте, способствовать выравниванию качества жизни на всей территории России. Вопрос заключается лишь в том, каким образом лучше всего достичь этой цели, избежав одновременно «равенства в нищете».

Классификация, разработанная нами в итоге, отличается от других аналитических продуктов в этой области. Она подчинена общей логике институционального развития: от аграрного общества к постиндустриальному. Она ориентирована в основном на внутренние факторы регионального развития, что, возможно, является уязвимой позицией, но актуально в условиях нестабильной внешней конъюнктуры.

Использованная нами методика более комплексна: проведено разделение территорий не только по специалиазции, но и по уровню развития; за основу взяты данные как о производстве добавленной стоимости, так и о структуре занятости; предусмотрена большая сложность и большее разнообразие типов территорий. Пороговые значения – критерии различных типов взяты не априорно, а исходя из анализа характера сложившейся дифференциации регионов по тем или иным показателям.

Классификация может, наш взгляд, использоваться как в аналитических целях, так и при разработке региональной политики. Мы стремились отобразить наиболее фундаментальные факторы регионального развития. Именно они в первую очередь испытывают на себе воздействие лимитируюших факторов, и именно на решении их проблем следует сосредоточиться при проведении региональной политики. При этом следует иметь в виду, что классификации регионов являются лишь одним из средств изучения регионального разнообразия страны. С точки зрения практического применения, они имеют некоторые ограничения в использовании.

Аналитики классифицируют регионы для того, чтобы абстрагироваться от частных случаев, элиминировать влияние флуктуаций во временном разрезе и, в итоге, выявить возможно более общие тенденции развития регионов, сходных по тем или иным параметрам. Очевидно, что пригодность классификации в качестве аналитического инструмента всецело зависит от адекватности выбора как самих параметров, так и отвечающих за них статистических индикаторов.

Классификации регионов чаще всего строятся с использованием современных методик, предполагающих широкое использование математического аппарата. В связи с этим возникает вопрос о том, в какой мере следует принимать на веру результаты, полученные после формальной обработки статистической информации (усреднения модели региона). Традиционно в среде региональных экспертов существует настороженное отношение к подобным результатам: считается, что для построения релевантной типологии регионов требуется сочетание количественного и качественного анализа. Причина этого заключается как в возможной недостоверности, так и в неизбежной неполноте статистических данных. Использование математических методов предполагает, по сути, построение некой модели каждого типа региона – а каждая модель, как известно, упрощена по сравнению с её реальным прототипом. Однако выбор исследователя в конечном счете прост и невелик: либо вычленять типичное в региональном развитии, либо работать с индивидуальными регионами по отдельности. В связи с этим мы проводим классификацию с опорой на формализованные и качественные критерии одновременно.

От классификаций регионов не следует ждать отображения всего пространственного разнообразия страны. Они неизбежно маскируют внутрирегиональные контрасты и недооценивают различия, связанные с природными условиями, ресурсами, перспективами развития, уникальным географическими положением каждого региона. Это следует принимать во внимание при анализе статистических характеристик типологических групп регионов: зачастую общий результат всей группы искажается одним-двумя регионами с какими-либо особыми факторами и условиями развития.

В то же время, проработанная классификация регионов страны создает адекватную базу для анализа развития групп территорий, помогает оценить, являются ли предлагаемые меры региональной направленности конъюнктурой или продумааной долгосрочной стратегией и в целом позволяет перевести обсуждение проблем региональной политики на новый качественный уровень.

[1] См. А. Гранберг и Ю. Зайцева, “Темпы роста в национальном экономическом пространстве”, “Вопросы экономики”, № 9, 2002; “Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода”, УРСС, М.:2003.

[2] Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г.

[3] См. Scott A. J., Regional Push: Towards a Geography of Development and Growth in Low-and Middle-Income Countries.

[4] Кузнецова развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. М.: УРСС, 2007. С. 76-88.

[5] , «Влияние экономического подъема на региональное развитие» - в «1000 лучших предприятий России. Промышленность России: рынки, отрасли, регионы» - М., 2003, стр. 39-48; «Глубина разнообразия», «Разные условия – разные цели», «Тропинки развития» // «Ведомости» 7, 14 и 21 июня 2005 г.; «Россия в поиске региональной политики: от Самарской области к проблемам развитых регионов», в «Аспекты регионального развития: взгляд из Самарской области – региона лидера» - М.: МОНФ, 2005; «Структура экономики области и прогноз развития (на примере Самарской области)», в «Актуальные экономические проблемы России» - СПб.: ГУП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2005.

[6] См. «Самарская область: от индустриальной к постиндустриальной экономике.» (В соавторстве с , и др.) – М., ТЕИС, 2006.

[7] см. главу «Проблемы классификации регионов: мировой опыт и российские типологии».