|

Содержание:

Новости РФ: 2

· Инноваторы и имитаторы. Соотношение между ними в ближайшее время во многом будет определять технический уровень страны.. 2

· Цены отправят в коридор. ТПП просит президента утвердить концепцию единой ценовой и тарифной политики. 5

· "ФАC не собирается хватать предпринимателей и тащить в "кутузку". 6

· Таможня присмотрит за экспортом. Срок проверки внешнеторговых операций вырастет до трех лет. 7

· Обещают не "кошмарить". МВД сократило количество проверок бизнеса. 8

· Российские банки продолжают испытывать трудности. 12

· Частным банкам предложили скидки на автомобили. 13

· Началась работа по созданию унифицированных социальных карт. 14

· Пенсии пустят на развитие. Управляющие смогут вложиться в бумаги иностранных банков 15

· Развитие собственных пищевых отраслей в регионах смягчает последствия кризиса для сельского хозяйства. 16

· Фермерам дали три года. Конец эпохи крестьянских хозяйств отложили. 17

· Россиянам дадут 10 дней на празднование Нового года. 18

Новости Кузбасса: 18

· Губернатор Кузбасса потребовал уволить главу жилищного комитета за бездушие. 19

· Федеральную сетевую компанию интересуют инновационные проекты Кузбасского Технопарка. 19

· Экспертный совет Кузбасского технопарка на очередном заседании рекомендовал к внедрению в ЖКХ и углепроме ряд инновационных проектов. 20

· В Кузбасс прибыла делегация Белоруссии во главе с министром природных ресурсов. 20

· Кемеровских покупателей научат отстаивать свои права. 21

· В Кузбассе узаконят снегоходный туризм.. 21

· Кузбасс скоро украсят ёлки и гирлянды.. 21

· Маркетинг успеха для вашей компании. 22

Новости РФ:

Инноваторы и имитаторы. Соотношение между ними в ближайшее время во многом будет определять технический уровень страны

(Российская газета)

Ксения Гончар, ведущий научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ

Инновационная активность в промышленности России

значительно выше, чем полагает Росстат, однако она снижается и не отличается ни глубиной, ни качеством. Это показал второй раунд мониторинга конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, проведенного Институтом анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ по заказу минэкономразвития.

Если в 2005 году только 14% предприятий не занимались никакими видами инновационной деятельности, то в 2009-м уже - 17%. При этом доля активных компаний сократилась во всех секторах индустрии, кроме транспортного машиностроения.

На первый взгляд, такая динамика кажется странной. Ведь именно в это время в стране была создана инфраструктура для инновационной деятельности, введены налоговые стимулы для предприятий, расходующих средства на НИОКР, появились специализированные госкорпорации. Но их влияние на реальную экономику инноваций в промышленности пока не слишком ощутимо.

Правда, в период между двумя раундами мониторинга ( годы) отчасти попал и финансовый кризис. Но на общую картину он повлиял мало. Так, расходы на НИОКР относятся к ситуации 2008 года, когда поджиматься еще не было нужды.

Конечно, были основания опасаться, что инновационно-активные предприятия сильнее "наказаны" кризисом, поскольку они больше вовлечены в глобальный бизнес - вдвое чаще, чем пассивные, обращались за финансированием инвестиций в зарубежные банки и втрое чаще использовали фондовый рынок. Однако выяснилось, что такие предприятия в целом не оценивают последствия кризиса более драматично, чем остальные.

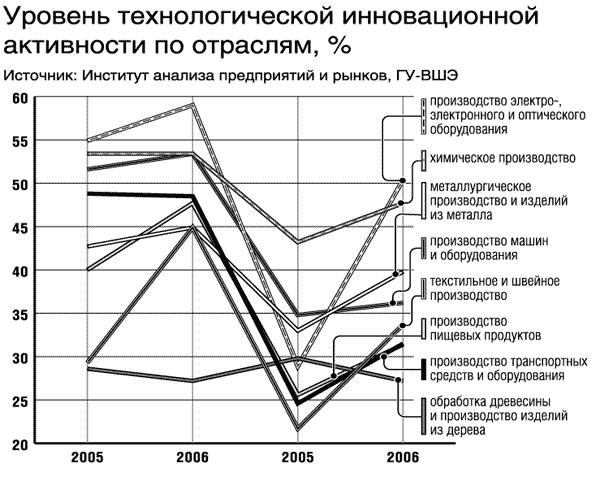

Традиционные простые индикаторы инновационности показывают, что в годах наблюдался значительный рост доли предприятий, обновляющих производственные технологии в электронике и оптике, выросли продуктовые инновации в текстильном и швейном производстве. В электронике и транспортном машиностроении значительно выросла доля предприятий, конкурентные позиции которых (по самооценке) определяются тем, что они предлагают рынку принципиально новые продукты.

В то же время эти относительно благополучные показатели, не учитывающие глубину и качество инновационного процесса, вряд ли могут считаться корректными. Мы подходили к оценке уровня инновационной активности жестче, чем Росстат, посчитав активными инноваторами только те предприятия, что вывели на рынок новый продукт или внедрили новую технологию, имея при этом затраты на НИОКР.

По оценке института, доля таких активных предприятий упала как в среднем по выборке, так и во всех секторах, кроме транспортного машиностроения.

Наиболее заметно - с 28% до15% - сократился удельный вес инновационно-активных предприятий на относительно небольших структурах с численностью работников до 250 человек. А вот в группе самых крупных предприятий с числом занятых более 1000 человек инновационная активность увеличилась в половине отраслей - особенно сильно в химии и пищевой промышленности. Таким образом, в период с 2005 по 2009 годы продолжалась концентрация инновационной активности на крупных предприятиях.

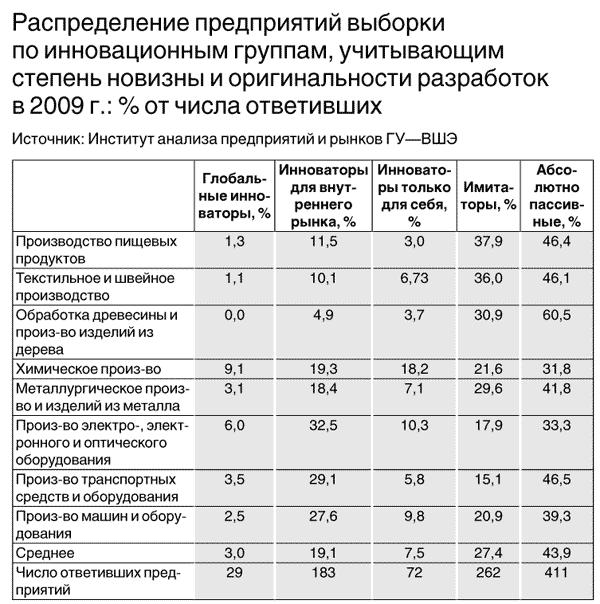

Опрос 2009 года любопытен тем, что позволяет учесть степень новизны инновационных продуктов и отделить настоящих инноваторов от имитаторов и пассивных предприятий. Для этого мы воспользовались методологией ОЭСР и выяснили, что в промышленности только 3% предприятий (глобальных инноваторов) ориентируют свои новые продукты и технологии на мировой рынок (правда, в химии таких уже 9%, а в электронике и оптике - 6%). Еще 19% компаний связывает инновации с общероссийским рынком, а 7,5% работают исключительно на себя. Около трети занимаются весьма поверхностными нововведениями (имитаторы). Но особенно велика доля абсолютно пассивных предприятий (43%), даже в высоко - и среднетехнологичных отраслях их вес столь внушителен, что не позволяет считать показатели хотя бы одного сектора благополучными.

Но кто же попал в группу глобальных (самых активных, с выходом на мировой рынок) инноваторов? Половина таких компаний представляют химию и электронику. Это преимущественно частные предприятия с концентрированной собственностью, экспортеры, работающие в конкурентной среде.

Нельзя не отметить прямую связь между конкурентоспособностью фирмы и затратами на НИОКР. Увы, роста в годах здесь не наблюдалось, напротив, шло падение (кризис, как мы уже сказали, тут ни при чем). Доля предприятий с положительными затратами на НИОКР сократилась с 54,8% от числа опрошенных до 36%. Более 10% предприятий вообще перестали финансировать НИОКР. Самое тревожное: сокращение произошло во всех без исключения отраслях, включая химию и электронику, для которых разработки - практически обязательное условие конкурентоспособности даже на внутреннем рынке.

Низкий уровень корпоративных расходов на НИОКР в России нередко связывают с незавершенностью процесса технологической модернизации. Считается, что предприятия сначала должны модернизировать производство, заменить оборудование в цехах, а уж потом перейти к инновациям. Это заблуждение!

Крупные инвестиции и инновации не конкурируют, а сопровождают друг друга. Чем выше качество инноваций, тем выше вероятность того, что предприятие в последние годы активно инвестировало. И, напротив, среди тех, кто никогда не занимался НИОКР, не внедрял новые продукты и технологии, самая высокая доля компаний, не имевших никаких инвестиций (44% по сравнению с 14% в группе глобальных инноваторов и 13% в группе предприятий, ориентирующих инновации на российский рынок).

Поэтому сокращение инвестиций, связываемое с кризисом, может крайне негативно сказаться на эффективности инноваций, особенно на тех предприятиях, которые не успели завершить модернизацию, однако по вложениям далеко ушли за точку невозврата. В итоге планы по производству инновационной продукции на новом оборудовании могут быть просто перечеркнуты. В этих условиях могли бы выручить инвестиционные льготы. Они, как правило, более эффективны в такой ситуации, чем "размазывание" средств поддержки инновационных проектов между неочевидными "чемпионами".

В целом же для стимулирования инновационного бизнеса государству сегодня важнее влиять на создание рынков, в том числе рынков технологий и иных знаний, чем на производство самих знаний. Инструменты создания и поддержания спроса на инновации в принципе известны. Это - стимулирование конкуренции, налоговые меры, техническое регулирование, госзаказ. Преимущество налоговых льгот перед селективными мерами состоит в том, что решения о расходах на НИОКР принимаются все-таки бизнесом, а у таких решений больше шансов на успех, чем у правительственных программ.

Цены отправят в коридор. ТПП просит президента утвердить концепцию единой ценовой и тарифной политики

(RBCDaily)

Торгово-промышленная палата (ТПП) намерена 11 ноября отправить резолюцию президенту Дмитрию Медведеву с просьбой поручить правительству утвердить «Концепцию государственной ценовой и тарифной политики в сфере монопольных и немонопольных видов деятельности». Авторы признаются, что заработает концепция не скоро — десять лет документ писался, еще столько же потребуется на разработку законодательства.

О скором обращении к президенту сообщил вчера вице-президент ТПП Владимир Исаков. По его мнению, деловое сообщество сейчас выступает за создание единого комплекса мер по ценовой и тарифной политике. Сама концепция уже готова — на 70 страницах документа прописано, каким образом этот механизм заработает.

Авторы призывают пересмотреть законодательство, которое относится к ценам. «Мы намерены создать так называемый ценовой коридор на товары, который будет составляться из расчета, какие цены нужны для развития отраслей — металлургии, энергетики, сельского хозяйства и прочих», — говорит один из авторов документа, директор Национального института развития РАН Михаил Гельвановский. По его словам, новшество должно быть зафиксировано в едином законе под рабочим названием «О ценах и ценообразовании».

«Сейчас в стране задекларировано слишком либеральное ценообразование, потому что государство ушло с рынка и освободило место для монополистов, которые засели в различных секторах и вытягивают свою часть маржи», — отмечает г-н Гальвановский. Ценовые расчеты, по его словам, необходимо поручить специально созданному Научно-исследовательскому институту по ценообразованию и Совету по ценообразованию. «Эти структуры могли бы рассчитывать альтернативную Росстату информацию об инфляции», — поясняет Михаил Гальвановский.

Сама концепция заработает не скоро. Разработчики признаются, что на подготовку документа ушло десять лет, а в законодательном плане с концепцией работа даже не начиналась. Но авторы не теряют надежды, что отдельные пункты документа все-таки смогут попасть в стратегию-2020. Об этом см. интервью с председателем комитета Госдумы по экономической политике Евгением Федоровым на этой же странице.

ЕЛЕНА ЗИБРОВА

"ФАC не собирается хватать предпринимателей и тащить в "кутузку"

(Альянс Медиа)

В 2008 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) зафиксировала 226 случаев монопольного сговора в РФ. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев вчера на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«Это то, что касается прямых ценовых сговоров, раздела рынка и соответствующих сговоров на торгах», - пояснил И. Артемьев.

В. Путин, со своей стороны, подчеркнул важность мер «по наведению порядка в области ценообразования, по борьбе с необоснованным ростом цен в различных секторах экономики». По его словам, большое значение здесь имеет усиление ответственности за монопольный сговор, в том числе в сфере ценообразования. «Мы говорили о необходимости ужесточения санкций за монопольный сговор, вплоть до уголовной. Теперь эти решения приняты. Как Вы думаете на практике применять эту норму?» - спросил он.

И. Артемьев подтвердил, что с 30 октября вступили в силу поправки в 178 статью Уголовного кодекса, предусматривающие уголовное наказание за антимонопольные преступления. «Но при этом мы не предполагаем, что сейчас Федеральная антимонопольная служба и правоохранительные органы должны заводить десятки дел, хватать предпринимателей, тащить их куда-то там в «кутузку», - подчеркнул глава ФАС.

По его словам, «речь пойдет о кропотливой, серьезной работе по доработке тех регламентов, которыми мы уже занимаемся несколько лет, по взаимодействию Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов».

По мнению И. Артемьева, правоохранительные органы первоначально будут нуждаться для возбуждения уголовных дел в квалификации антимонопольным органом самого состава правонарушения - это может быть картельный сговор, злоупотребление доминирующим положением. Самостоятельно, без помощи ФАС, они в этом разобраться не смогут.

«Во-вторых, все эти факты должны будут быть проверены судом, - продолжил глава ФАС. - То есть будет такой порядок: сначала ФАС вынесет свое решение, затем любой имеет право оспорить его в суде. Причем наше решение будет приостановлено уже с момента обращения любого гражданина в судебные органы. И дальше только суд в своих инстанциях определит, был ли факт. И после такого факта мы будем передавать соответствующее обращение в правоохранительные органы».

«Это означает, что никакого произвола, десятков или тысяч дел, которыми иногда нас пугают те, кто выступал против этой поправки в Уголовный кодекс, конечно, не будет», - цитирует слова И. Артемьева пресс-служба правительства.

На вопрос В. Путина о том, какие санкции предполагаются в соответствии с вновь принятым законом, глава ФАС пояснил, что, во-первых, устанавливается условное наказание для тех, кто нарушил закон впервые, а затем - около 2-х лет лишения свободы. «Кроме того, могут быть назначены судом соответствующие штрафы. Если это делается по предварительному сговору группы лиц, то санкция уже до 6 лет лишения свободы. А если это сопряжено с действиями насильственного характера, то до 7 лет лишения свободы», - рассказал он.

И. Артемьев сообщил, что уголовная ответственность за картельные сговоры и сговоры в ходе ценообразования существует практически во всех странах с рыночной экономикой.

«Все страны, которые строили современную рыночную экономику, обращали внимание на то, что ценовые сговоры для открытой рыночной экономики являются крайне опасными. Потому что, сводя на нет конкуренцию и залезая в карман потребителя, эти правонарушители нарушают основополагающие законы рыночной экономики. Поэтому около 50 лет назад такая уголовная практика была введена в США, примерно 30 лет назад - в Европейском союзе», - рассказал И. Артемьев.

По его словам, сегодня известны «десятки случаев по практике, когда самые опасные нарушители отправляются в тюрьму, причем на достаточно длительные сроки».

Таможня присмотрит за экспортом. Срок проверки внешнеторговых операций вырастет до трех лет

(Российская газета)

Ирина Михайлова

Федеральная таможенная служба намерена проводить специальные таможенные ревизии в отношении лиц, во владении или собственности которых находились или находятся импортируемые товары. Соответствующий пакет поправок в Таможенный кодекс ФТС направила на согласование заинтересованных министерств и ведомств.

Согласно обнародованным поправкам контроль за экспортом будет осуществляться после вывоза, а общий срок проверки внешнеторговых операций вырастет с одного года до трех лет. Заподозрив, что вывозится незаконно добытый или произведенный товар, таможенники должны будут проверить всю цепочку перепродаж "вплоть до производства или заготовки", запрашивая документы бухгалтерского учета, отчетности и даже информацию от банков о движении денег.

В обязанности таможенной службы не входит контроль за экспортом, ее задача - собирать пошлины и не выпускать запрещенные к вывозу товары, утверждают независимые эксперты. ФТС просит наделить ее полномочиями других ведомств. Так, Росфиннадзор следит за возвратом валютной выручки, ФНС - за возмещением НДС, а МВД борется с незаконным предпринимательством.

из юридического бюро "Падва и Эпштейн" считает иначе. "Предлагаемый проект не связан с предоставлением таможенным органам дополнительных полномочий, а направлен на обеспечение повышения эффективности функционирования таможенного контроля после выпуска товаров как механизма для формирования равных конкурентных условий хозяйствующих субъектов", - говорит она.

Увеличение срока таможенного контроля после выпуска товаров с одного года до трех лет будут иметь негативные последствия только для недобросовестных предпринимателей, считает Ксения Кононова. За действующий сейчас годичный срок осуществления таможенного контроля должны быть фактически проведены не только мероприятия по таможенному контролю, но и оформлены их результаты. Решения таможенных органов, принятые после истечения срока, в том числе и о взыскании таможенных платежей, признаются судами незаконными. Единственным вариантом для таможенного органа в этом случае остается направление лицу уведомления о необходимости уплаты таможенных платежей с предложением доплатить их в добровольном порядке. Отметим, что налоговики имеют право проверять предприятия также в течение трех лет, так что принцип единообразия в случае увеличения срока таможенных проверок будет соблюдаться.

Также согласно предлагаемым поправкам таможенные органы вправе будут затребовать документы и сведения, связанные с дальнейшим движением товаров на рынке, причем как в отношении товаров ввезенных, так и вывезенных с территории Российской Федерации. Сегодня таможенники вправе запрашивать документы, относящиеся только к последующим операциям с товарами, ввезенными на таможенную территорию Российской Федерации. Эти изменения позволят проследить движение товаров до момента пересечения таможенной границы и повысить эффективность мероприятий, проводимых в рамках таможенного контроля, путем запроса документов и сведений, считает юрист.

Поправки также касаются правил проведения таможенной ревизии. Предлагается расширить круг лиц, у которых таможенный орган вправе проводить специальную таможенную ревизию, включив в него лиц, во владении или собственности которых находились или находятся ввезенные товары.

Как пояснил РИА Новости представитель ФТС, речь идет об организациях либо индивидуальных предпринимателях, приобретающих на внутреннем рынке импортные товары для переработки, изготовления продукции либо для собственных нужд. Все эти юридические и физические лица должны иметь грузовые таможенные декларации на приобретенный товар, которые в случае необходимости и будет проверять ФТС.

Однако в случаях, если товары, имеющие признаки контрабандных, обнаружены у лиц, не являющихся их собственниками или реализаторами, таможенные органы не имеют правовых оснований для проведения детальной проверки таких товаров в форме таможенной ревизии.

Обещают не "кошмарить". МВД сократило количество проверок бизнеса

(Российская газета)

Татьяна Конищева

О том, каковы полномочия милиции при проверках предпринимателей, "РБГ" попросила рассказать начальника уголовно-правового управления правового департамента МВД .

- Иван Николаевич, время от времени в поле общественного мнения возникает очередная волна рассуждений о том, что бизнес, а особенно малый и средний, задавили со всех сторон. Частые проверки органов правопорядка, налоговых и прочих - та причина, по которой невозможно вести свое дело в стране.

- Если вопросы возникают снова и снова, то, значит, в этой сфере что-то не в порядке. В прошлом году к нам приходили многочисленные обращения граждан, связанные с неправомочными или ошибочными действиями сотрудников милиции при проведении проверок хозяйствующих субъектов. В некоторых подразделениях МВД, осуществляющих проверочные действия, ситуация выходила из-под контроля. Являясь самодостаточным субьектом проверочной деятельности, сотрудники некоторых подразделений не всегда следовали букве закона. Не всегда проверки проводились по достаточным основаниям, и в результате мы получали прокурорские представления, судебные иски и разбирательства; в глазах общественности складывался тот самый негативный фон работы сотрудников органов внутренних дел, о котором и говорили: "кошмарят бизнес".

Это было взаимное недовольство, которое, с одной стороны, выливалось в превышение своих полномочий, использование их по своему усмотрению, а с другой стороны - в многочисленные пиар-акции, направленные против сотрудников МВД.

И эти пиар-акции давали эффект со знаком минус: те проверки, которые начинались в правовом поле против недобросовестных предпринимателей, прекращались только потому, что кто-то злоупотреблял своими правами в отношении добросовестных бизнесменов.

- Давайте конкретизируем: какой правовой базой сегодня обладают правоохранительные органы. На основании чего проводятся проверки?

- В соответствии с п.1 Указа президента РФ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности" правительству было поручено в 2-месячный срок разработать и внести в Госдуму проект закона, который исключит внепроцессуальные права органов внутренних дел, касающихся проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. А наряду с этим даст возможность составления должностными лицами этих органов протоколов об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Напомню, что до 10 января 2009 года проверки проводились на основании закрепленных в Законе "О милиции" пунктах 25 и 35 ст. 11. Теперь возникла необходимость упорядочить эту деятельность в соответствии с имеющимися законодательными актами.

Здесь хочется отметить, что достаточно долго эти нормы были нужны из-за так называемого дикого рынка, когда во многих областях, в том числе и в сфере предпринимательства, царили хаос и вседозволенность. Тогда их наличие было оправданным, без них трудно, а скорее всего и невозможно было бы одолеть вал экономических и связанных с ними общеуголовных преступлений. Сегодня мы говорим о том, что в сознании большинства предпринимателей все-таки произошли определенные изменения в сторону законопослушности, соблюдения предписаний и норм законов, регулирующих финансовую, хозяйственную и торговую деятельность.

В этой связи законом, разработанным Минэконоразвития России при участии специалистов МВД России, внесены изменения, согласно которым проведение мероприятий, направленных на пресечение правонарушений и преступлений, возможно только при наличии соответствующего повода к возбуждению дела об административном правонарушении или уголовного дела. А должностные лица органов внутренних дел при проведении таких мероприятий должны будут руководствоваться только теми процедурами и порядком их применения, которые прямо предусмотрены УПК РФ и КоАП РФ. 10 января 2009 года были приняты изменения в некоторые законодательные акты, и именно с этой даты органы внутренних дел не вправе проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Сегодня внесены изменения в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", направленные на уточнение перечня оперативно-разыскных мероприятий при осуществлении уполномоченными органам оперативно-разыскной деятельности, а также их прав при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий. Органам внутренних дел в ходе гласных и негласных оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных статьей 6 федерального закона ОРД, предоставлено право изымать документы, помимо указанных ранее предметов, материалов и сообщений, с составлением протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

- Можно сказать, что проверки остаются, но регламентируются гораздо строже и прозрачнее?

- Это обязательный законодательный процесс - власть должна быть абсолютно прозрачна в своих целях и методах достижения этих целей. Но я бы хотел обратить внимание, проверки - этот термин сегодня некорректен. Проверок как таковых нет.

- Так что пришло на смену?

- Понятно, что государство не могло оставить без правоохранительного регулирования экономику, поэтому необходимо отслеживание криминогенной обстановки в финансово-хозяйственной сфере. Именно поэтому существенно были уточнены, а в некоторых случаях и расширены права органов МВД в сфере оперативно-разыскной деятельности.

- В чем все-таки вы видите положительное для предпринимателя?

- Проверки и регламент их проведения отсутствуют. Но отменить проверки и расширить права при проведении оперативно-разыскной деятельности - это менять шило на мыло. Министерство в данном случае смотрит шире на эту проблему. Во-первых, усилен ведомственный контроль за основанием проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении хозяйствующего субъекта. Во-вторых, все мероприятия четко регулируются, проходят в порядке, который сегодня регламентирует уголовно-процессуальное законодательство. Это значит, что результаты изъятия, например предметов, документов и т. д., обязательно фиксируются в протоколе строго в соответствии со статьей 166, которая регламентирует порядок составления протокола следственного действия.

Если проще: все эти изменения - это возвращение действий правоохранительных органов в поле процессуального законодательства. Это уход от ведомственных актов и инструкций в правовое поле федерального законодательства, Уголовно-процессуального кодекса, который понятен всем и каждому. Здесь есть и определенный порядок обжалования тех действий, которые совершаются.

Особо хочу отметить, что сейчас по поручению министра разрабатывается специальная инструкция, которая будет регламентировать порядок проведения гласного оперативно-разыскного мероприятия, исследования, связанного с выемкой документов. На этом акте не будет стоять гриф "секретно", и он станет доступным для всех.

- Иван Николаевич, совсем недавно появился новый регламент, который определяет взаимодействие органов внутренних дел и налоговой службы. В чем новизна и какие изменения?

- Новый регламент действует с сентября. Он сменил регламент 2004 года и появился в связи с тем, что слишком много изменений появилось в законодательстве. Старый был, по общему мнению, не всегда эффективен. Существовала проблема качества материалов, которые получает МВД из налоговых органов. Фактически многие материалы не содержали данных, которые могли послужить основанием для возбуждения уголовного дела. И отдача от таких материалов, если сравнивать количество поступивших и количество возбужденных уголовных дел, зачастую не совпадала в разы. То есть от налоговиков поступали материалы, в которых содержались формальные признаки правонарушения, но формальные признаки для возбуждения уголовного дела ничего не дают. Поэтому материалов поступало много, а реальных дел возбуждалось в районе 7%.

На сегодняшний день контроль за налоговыми правонарушениями осуществляют исключительно налоговые органы, и новый регламент, соответственно, объединил в себе три инструкции: о порядке участия органов внутренних дел в выездных налоговых проверках, направления материалов проверок налоговых органов в органы внутренних дел и из МВД в ФНС.

По сравнению с прошлым регламентом мы постарались уйти от многих декларативных норм в пользу конкретного насыщения требованиями к перечню документов, которые мы друг другу взаимно предоставляем, для того чтобы эти документы имели доказательное значение и могли использоваться в судах. Но и для того, чтобы повысить эффективность, результативность налоговых проверок. На основании запросов налоговых органов сотрудники МВД могут принимать участие в группах, осуществляющих налоговые проверки. Но руководство в этих группах осуществляют только сотрудники ФНС, а участники проверок действуют только в рамках своих полномочий. Налоговые органы в рамках своего Налогового кодекса, а сотрудники МВД - в соответствии с Законом "О милиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности".

- На что обращают внимание предприниматели, так это на то, что в работе таких групп не прописан порядок жалоб на действия сотрудников ФНС и МВД. Куда нести жалобы?

- Здесь нужно действовать в зависимости от того, чьи действия обжалуются. Если это действия сотрудников ФНС, то должно их обжаловать в вышестоящие налоговые органы или в суд. Соответственно, если действия сотрудников МВД, то в вышестоящие органы внутренних дел, либо в прокуратуру или в суд. Разделять ответственность необходимо, ибо разделены в своих полномочиях проводящие проверку. Но при этом не надо забывать, что последнее слово всегда остается за налоговиками, потому что участие сотрудников внутренних дел носит вспомогательный характер.

- В результате изменений в правовом поле существования бизнеса легче станет жить рядовому коммерсанту? Или пока мы еще далеки от взаимопонимания?

- В данном случае наши взаимоотношения с бизнесом - дорога навстречу друг другу, и правила движения здесь необходимо четко знать. Важно понять, что, чем яснее порядок, чем он прозрачнее, тем меньше нарушений. Такой регламент должен быть понятен всем сторонам: предпринимателям, сотрудникам органов внутренних дел, прокурорам, судьям.

Стало ли легче предпринимателям? Думаю, стало, ведь "проверок" стало в разы меньше. Ведомственные барьеры на пути необоснованных, спонтанных проверок поставлены. Внимательное, ответственное отношение к вопросам соблюдения законности, знание как своих прав, так и прав сотрудников контролирующих и правоохранительных органов может не только избавить граждан и предпринимателей от возможных проблем, но и существенно сократить поле для коррупции в нашей стране. Не надо забывать, что органы внутренних дел борются с противозаконным бизнесом, который, производя нелегальную продукцию, не платя налоги, тем самым ставит себя в наиболее выгодные условия по сравнению с теми, кто ведет свою деятельность законно.

Российские банки продолжают испытывать трудности

(Авант Партнер)

Российскую банковскую систему все же настигла вторая волна финансового кризиса. Однако последствия этого пока кне очень заметны. Просрочка по долгам физических лиц продолжает расти, а объемы кредитования падают. Кроме того, привлечение финансово-крудитными организациями денежных средств населения с помощью высоких ставок по вкладам угрожает падением доходов в ближайшей перспективе, сообщает *****.

Такой видит сложившуюся ситуацию первый зампред Центробанка РФ Геннадий Меликьян. «В какой-то степени вторая волна уже была и идет сейчас, просто она не такая острая», — заявил он.

В какой степени можно понять из последнего обзора банковского сектора от ЦБ. За девять месяцев нынешнего года банки заработали 31,2 миллиарда рублей, суммарная прибыль составила 164,4 миллиарда, убытки — 133,2 миллиарда рублей.

Объем резервов начала года увеличился в 1,8 раза и составил 1,6 триллиона рублей. Объемы просрочки по кредитам снизились с 5,7 до 5,6 процента. Просроченная задолженность физлиц по-прежнему растет. К 1 октября она достигла 6,4 процента против 6,2 процента в сентябре.

Частным банкам предложили скидки на автомобили

(GZT)

С 1 декабря любой банк, который до этой даты подаст соответствующую заявку, сможет участвовать в программе льготного госавтокредитования, по которой часть ставки компенсируется из бюджета. Так правительство рассчитывает оживить госпрограмму, в рамках которой пока выдано чуть более 48 тыс. кредитов.

Впрочем, отнюдь не все банки горят желанием присоединиться к программе. До конца года максимум удастся выдать 70 тыс. льготных автокредитов, говорят банкиры.

Правительство расширило перечень банков, правомочных выдавать автомобильные кредиты, часть ставки по которым компенсируется из бюджета. Об этом говорится в постановлении, опубликованном во вторник.

Согласно ему право на выдачу льготных кредитов получат банки, обратившиеся " с 1 ноября по 1 декабря в Министерство промышленности и торговли с заявлением ( в произвольной форме) о намерении получать возмещение за счет средств федерального бюджета выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение автомобилей " .

Сейчас участвовать в программе льготного кредитования могут только те банки, в уставном капитале которых доля участия государства не менее 50% или собственный капитал которых по состоянию на 1 апреля этого года составляет не менее 70 млрд рублей. Кроме того, кредитная организация должна иметь филиалы во всех федеральных округах России. До сегодняшнего момента льготным автокредитованием занимались Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Альфабанк, Банк Москвы, Газпромбанк и Юникредит Банк.

В новом постановлении этих требований нет. Дело в том, что Федеральная антимонопольная служба ( ФАС) с июля жалуется, что только семь кредитных организаций удовлетворяют требованиям программы.

Программа льготного автокредитования стартовала весной 2009 года. Процентная ставка по ней составляет разницу между действующей ставкой банка по соответствующему продукту автокредитования и 2/ 3 ставки рефинансирования ЦБ на дату выдачи кредита. Ставка рефинансирования на данный момент составляет 9,5%.

Первоначально по программе можно было получить кредит на покупку произведенного в России автомобиля, входящего в специальный список Минпромторга и стоимостью не дороже 350 тыс. рублей. При этом первоначальный платеж должен был составлять не менее 30% его стоимости, а погасить кредит нужно было не позднее 31 декабря 2011 года вне зависимости от того, когда он был взят. Эксперты активно критиковали программу, поскольку клиентам сложно было найти в автосалонах многие автомобили той комплектации и по той цене, которая заявлена в списке.

Поэтому чиновники спешно внесли изменения. В июле максимальный порог был поднят до 600 тыс. рублей, а первоначальный взнос снижен до 15%. При этом расплачиваться за кредит стало можно в течение 36 месяцев.

Но и это не спасло российский автопром. Как заявлял на заседании президиума правительства министр промышленности и торговли Виктор Христенко, его ведомство до конца года благодаря ослаблению условий рассчитывает выделить 120 тыс. льготных кредитов. Лимит зарезервированных для программы средств — 2 млрд рублей. При этом, по данным Минпромторга на 29 октября, выдано было лишь 48,12 тыс. льготных автокредитов.

Достичь установленной отметки за оставшиеся месяцы в правительстве, видимо, рассчитывают за счет вновь прибывших банков. Как пояснял недавно замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, расширение перечня кредитных организаций " позволит увеличить объемы автокредитования и решить макроэкономическую задачу — увеличить объемы продаж российских предприятий автомобильной отрасли " .

Впрочем, отнюдь не все банки с охотой присоединятся к программе. Так, в Москоммерцбанке заявили о том, что в 2009 году не рассматривают эту возможность. " У нас есть планы по более активному автокредитованию, однако не в 2009-м, а в 2010 году " , — рассказала первый зампред правления банка Людмила Лебедева. По ее словам, вряд ли до конца года в рамках госпрограммы удастся выдать 120 тыс. кредитов.

Того же мнения придерживается и глава дирекции развития розничных продуктов ОТП . По его оценкам, в этом году в рамках госпрограммы будет выдано максимум 70 тыс. кредитов. Правда, банкир рассчитывает на ее активное развитие в 2010 году. Так, со второй недели декабря автопроизводители начнут предлагать различные скидки, большая часть из которых придется на 2010 год, говорит он.

Началась работа по созданию унифицированных социальных карт

(ИА Regnum)

Недавно министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова выступила на заседании президиума Совета при президенте РФ по развитию информационного общества по вопросу введения унифицированных социальных карт. Работа в этом направлении уже началась: Сбербанк и УРАЛСИБ договорились о внедрении единой технологии социального пластика, которая в дальнейшем может стать национальным стандартом.

Программа разработки и повсеместного распространения пластиковых социальных карт напрямую согласуется с реализуемой правительством программой "Электронное правительство", которая предполагает предоставление удаленного доступа каждому гражданину к государственным информационным ресурсам. По словам Татьяны Голиковой, этот инструмент должен стать основой единой информационной системы, обеспечивающей информационный обмен при оказании социальных и медицинских услуг.

В настоящий момент пластиковые социальные карты используются на территории нескольких регионов России: в Москве запущен проект "Банка Москвы", в Красноярском крае и Астраханской области работает Сбербанк, в Башкортостане, Смоленской и Ивановской областях внедрены карты банка "УРАЛСИБ". Но чтобы расширить этот опыт до масштабов всей страны, необходимо разработать единые стандарты социального пластика.

"Единый стандарт позволит сделать технологию выпуска социальных карт универсальной, - утверждает председатель правления банка "УРАЛСИБ" Андрей Донских. - Его смогут использовать все банки, что существенно сэкономит силы и средства всех участников системы и позволит создать единые национальные стандарты".

На сегодняшний день социальная карта "УРАЛСИБа" представляет собой пластиковую банковскую карточку системы MasterCard. На ней имеется цветная фотография держателя карты, штрих-код, а также контактный-бесконтактный чип - своего рода микрокомпьютер, который, несмотря на миниатюрные размеры, обладает свойством запоминать, систематизировать и выдавать по требованию огромное количество информации. Право человека на получение той или иной льготы подтверждается автоматически в процессе использования карты. Сама карта становится удостоверением личности льготника, проездным билетом, медицинской картой, средством оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также инструментом оперативного получения информации из базы данных Пенсионного Фонда России.

"Соглашение с Пенсионным фондом подписано в рамках проекта "Электронное правительство", который подразумевает предоставление доступа каждому гражданину к государственным информационным ресурсам, - поясняет Илья Филатов. - Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо выбрать в меню любого терминала "УРАЛСИБа" нужную опцию и на специальной выписке получить информацию о взносах, поступивших на страховую и накопительную часть трудовой пенсии, чистом доходе от размещения страховых взносов и другую информацию. Эти же сведения можно получать и через интернет-банк".

Внедрение социальных карт приносит пользу и на государственном уровне. Выпущенные в обращение, они становятся инструментом учета фактического предоставления помощи населению. Иными словами, социальная карта позволяет государству установить контроль за своевременным и адресным предоставлением льгот их получателям, уменьшить расходы на перечисление пенсий и социальных пособий. В дальнейшем проект по внедрению социальных карт может стать гораздо шире - охватить и другие категории населения, предложив им электронную карту гражданина. Ведь удобный способ оплатить услуги ЖКХ, получить информацию о пенсионных накоплениях и т. д. интересен не только для льготников. Поэтому можно ожидать, что спрос на эти карты со стороны регионов будет только расти. Качественно и эффективно удовлетворить его поможет именно использование единых стандартов социальных пластиковых карт.

Пенсии пустят на развитие. Управляющие смогут вложиться в бумаги иностранных банков

(RBCDaily)

Правительство определилось со списком международных финансовых организаций, в бумаги которых частные управляющие смогут инвестировать пенсионные средства. Теперь 20% пенсионного портфеля может быть размещено в облигациях восьми иностранных банков развития. В Минфине говорят, что выбор этих банков изначально предполагался законодателями, установившими в начале года новые правила размещения пенсионных денег.

Как сообщил Пенсионный фонд России, правительство изменило требования к рейтингу эмитентов, в облигации которых УК смогут вкладывать пенсионные накопления, а также определилось со списком международных финансовых организаций, в бумаги которых могут быть размещены пенсионные деньги.

Как рассказал РБК daily заместитель директора департамента финансовой политики , изначально планировалось, что в число разрешенных для инвестирования пенсионных средств международных организаций войдут банки развития: «Это предусматривалось законодательством об инвестировании пенсионных средств, которое разрешает вкладывать их только в корпоративные бумаги российских эмитентов». По словам г-на Воронцова, надежность вложений в иностранные банки развития подтверждается их рейтингами кредитоспособности, а также тем, что в ряде этих финансовых институтов участвует государство. «Я не могу сказать о том, насколько доходными будут эти инвестиции, учитывая, что банки развития размещают свои бумаги исходя из рыночных условий», — добавил Андрей Воронцов.

Гендиректор УК «Пенсионный резерв» Вячеслав Корпушенков согласен с логикой Минфина. «Почему пенсионные деньги должны размещаться в корпоративные бумаги пусть даже крупных иностранных компаний? — задается вопросом г-н Корпушенков. — Кризис ясно показал, что даже казавшиеся надежными компании и банки могут не выполнить своих обязательств». По словам Вячеслава Корпушенкова, доходность инвестиций в облигации банков развития вряд ли будет высокой, но зато позволит управляющим диверсифицировать портфель за счет инвестиций вне российского рынка.

Заместитель гендиректора УК «Юграфинанс» Наталья Дробященко считает, что для НПФ и УК прежде всего важна валютная диверсификация: «Иностранные пенсионные фонды потеряли в кризис в среднем порядка 20%, тогда как российские — до 30—40%». По мнению г-жи Дробященко, если бы фонды могли вкладывать в инструменты, номинированные в другой валюте, то потери были бы меньше. «Думаю, что многие управляющие воспользуются новой возможностью для валютной диверсификации пенсионных инвестиций», — уверена Наталья Дробященко.

Согласно решению правительства, до 20% портфеля пенсионных средств управляющие имеют право инвестировать в облигации восьми международных банков развития. В их числе Азиатский банк развития, Банк развития при Совете Европы, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк.

АЛЬБЕРТ КОШКАРОВ

Развитие собственных пищевых отраслей в регионах смягчает последствия кризиса для сельского хозяйства

(Российская бизнес-газета)

Алексей Балиев

Тенденция к большей самообеспеченности агросырьем и готовым продовольствием - едва ли не основная в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности большинства субъектов РФ в конце текущего сельхозсезона. Таковы оценки Минсельхоза России, Минпромторга России, региональных профильных ведомств на конец октября 2009 года. Аналогичные мнения высказывались и в ходе недавней агровыставки "Золотая осень-2009" на ВВЦ в Москве.

Низкие закупочные цены почти на все виды сельхозсырья и его полуфабрикатов в условиях падения потребительской платежеспособности позволяют пищевым отраслям сохранять и частично расширять ассортимент продовольственной продукции в соответствии с тенденциями спроса, который смещается в пользу сравнительно недорогих и одновременно "массовых" продуктов питания. А наличие крупных и разнообразных ресурсов агросырья во всех регионах - главный фактор соответствия пищевых отраслей тенденциям потребительского спроса.

Так, по данным администрации Ростовской области, в рамках областной программы "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на годы", инвестиционная стоимость которой почти достигает 40 млрд рублей, предусматривает, в частности, субсидирование кредитов на строительство и реконструкцию мясохладобоен и пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, а также на создание объектов по глубокой переработке урожая высокопродуктивных сельхозкультур, в том числе кормовых. Эти и другие меры позволят в 2012 году более чем вдвое увеличить в регионе в сравнении с 2007 годом промышленное производство мяса почти на 40%, молока - на 20%. По оценкам областной администрации, развитие местной глубокой переработки местного же сельхозсырья позволит увеличить мощности областной пищевой промышленности и, соответственно, создасть многие сотни новых стабильных рабочих мест.

Схожая тенденция проявляется в Иркутской области. По данным ее минсельхоза, за январь-сентябрь-2009 почти на 10% увеличили выпуск продукции предприятия областного пищепрома, в том числе цельномолочной продукции изготовлено больше на 10%, безалкогольных напитков - на 22%, а животного масла - более 30%. В рамках государственно-частного партнерства в этом регионе создаются мало - и среднемощные предприятия по переработке близлежащего сельхозсырья, в том числе плодоовощного, грибного, ягодного.

А в Тыве до весны-2010 будут введены в действие пять мини-цехов по комплексной переработке сельхозсырья, прежде всего животноводческого

(в связи с животноводческой специализацией тывинской пищевой промышленности). Инвестиции на эти проекты заложены в республиканской программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на годы" . С местными администрациями минсельхозпродом Тывы уже заключены соглашения о проведении совместных торгов по поставке оборудования для этих цехов на условиях софинансирования.

Как отмечалось на состоявшемся в середине октября в Кызыле правительственном совещании по этим проектам, стоимость одного комплекта оборудования, например по первичной обработке шерсти и производству войлока, определена в 2,8 миллиона рублей, по выделке шкур - 2,5 миллиона рублей. Срок поставки такого рода оборудования - до 5 ноября 2009 года включительно. "Товарный" эффект от реализации упомянутых проектов по товарам животноводства: производство более 250 тонн войлока, 70 тысяч штук кожевенных изделий, 100 тонн мяса и субпродуктов первой категории в год на общую сумму в 60 миллионов рублей (в текущих ценах). На реализацию упомянутой республиканской программы предусмотрено 2,8 миллиона рублей, еще 500 тысяч рублей выделяется в рамках программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия , "приоритетным направлением определено развитие переработки животноводческой продукции и дикоросов. Выбор этого направления обусловлен проблемами прежде всего со сбытом тывинского животноводческого сырья. Только 20% объема местной овечьей шерсти отправляется для первичной обработки. А более 80% или скупается за бесценок перекупщиками, или просто пропадает. То же - с кожевенным сырьем".

Активно развивается пищепром в Дагестане. По оценкам дагестанского минсельхоза, за январь-сентябрь-2009 переработано 5312 тонн в основном местного натурального молокосырья, что на 846 тонн больше, чем за тот же период-2008. За тот же период 2009 г. произведено и поставлено в торговую сеть 3513 тонн местной цельномолочной продукции, 100 тонн сливочного масла и 30 тонн сыров: по этим продуктам - рост на 24-26% процентов к уровню девяти месяцев 2008-го. А рост объема производства минвод, соков и компотов превысил в целом 30%, причем быстро растут их поставки в Москву, Петербург и еще в 20 субъектов Федерации. Увеличивается с 2009 года и производство местных кондитерских изделий, овощных консервов. Последние поставляются не только во многие субъекты РФ, но и в страны экс-СССР.

Фермерам дали три года. Конец эпохи крестьянских хозяйств отложили

(Российская бизнес-газета)

Михаил Чкаников

Российские "вольные землепашцы" могут именовать себя словом "фермер" еще три года. Это следует из поправки в Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", которую публикует сегодня "Российская газета".

В прежней редакции закона такой хозяйствующий субъект, как крестьянское (фермерское) хозяйство, должен был исчезнуть с лица российской земли 1 января 2010 года. Фермеры могли либо перейти на личные подсобные хозяйства, что освобождает их от части налогов, но лишает счета в банке и меняет отношение к ним банкиров, когда дело доходит до определения размера кредита. Либо зарегистрировать предприятие, что создает дополнительные сложности в ведении дел, бумагах и отчетности.

Однако теперь "дефермеризацию" всей страны решили отложить до 1 января 2013 года. Причина в том, что фермеры дружно не выполнили требование переоформиться. Как говорят специалисты, отчасти потому, что это довольно дорогое и муторное дело. Отчасти потому, что им нравится называться заграничным словом и хозяйствовать так, как они привыкли за почти 20 лет своего существования.

Законодатели мотивируют необходимость изменения статуса фермеров тем, что понятия "крестьянское (фермерское) хозяйство" нет в Гражданском кодексе. "При подготовке первой редакции закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах мы руководствовались мировым опытом и старались придать фермерам черты и юридического лица

, и физического, - поясняет бывший вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Константин Мезенцев. - Но у нас в стране можно быть только или юрлицом, или "физиком". Третьего не дано".

Любопытно, что несуществующие в кодексе фермеры вносят большой вклад в продовольственную безопасность страны. Зарегистрировано около 250 тысяч таких хозяйств, действует примерно половина. При этом они обрабатывают 13 процентов сельскохозяйственных угодий, производят больше 20 процентов зерна, почти 30 процентов подсолнечника, десятую часть овощей и сахарной свеклы. В животноводстве их вклад в продовольственную безопасность страны скромнее (нет денег строить фермы), но овец у них - пятая часть всероссийской отары. Столько же, сколько в крупных хозяйствах.

Кроме того, фермерство - это важная сейчас форма самозанятости. Помимо главы в производстве и распределении доходов задействованы и члены его семьи. К тому же в хозяйстве, как говорят знатоки этого уклада, в среднем по 2 постоянных или временных работника. Значит, полтора миллиона человек так или иначе заняты в этом специфическом секторе. Для сравнения: столько же рук занято во всей добыче полезных ископаемых.

Эта статья является комментарием к:

«Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 г. N 239-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"" http://www. *****/2009/11/03/fermer-dok. html

Россиянам дадут 10 дней на празднование Нового года

(НИА-Кузбасс)

Об этом накануне сообщил заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Так, он расс казал, что традиционные новогодние «каникулы» для жителей России продлятся с 1 по 10 января включительно.

Однако данный «календарь» еще не утвержден правительством РФ и будет официально подтвержден после соответствующего распоряжения, — сообщает НИА.

Новости Кузбасса:

Губернатор Кузбасса потребовал уволить главу жилищного комитета за бездушие

(Федерал Пресс)

Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал от главы города Кемерово Владимира Михайлова отстранить от должности председателя комитета по жилищным вопросам Елену Вохмину и главного специалиста отдела по сносу, реконструкции жилищного фонда администрации города Веру Воронину, действия которых послужили причиной смерти пенсионерки. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 3 ноября, в пресс-службе областной администрации, кроме того, материалы по данному делу переданы в следственные органы, а заместителю губернатора Марку Руднику поручено взять расследование этого дела под личный контроль.

«В октябре текущего года кемеровчанка Антонина Акшинская 1931 г. р., после тяжелой болезни решив приватизировать свою квартиру, подала документы в администрацию города, – заявили в пресс-службе. – Председатель комитета по жилищным вопросам администрации , зная об отсутствии у Акшинской родственников, дала указание главному специалисту отдела по сносу, реконструкции жилищного фонда Вере Ворониной проникнуть в квартиру 78-летней кемеровчанки и принудительно госпитализировать ее в больницу».

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе обладминистрации, через несколько дней пенсионерку пытались оформить в Центр социальной адаптации населения, хотя было известно о наличии у нее жилплощади. Через несколько дней Антонина Акшинская скончалась от ишемической болезни сердца.

По словам сотрудников пресс-службы администрации Кемеровской области, в настоящее время установлением всех обстоятельств данного дела занимаются следственные органы, а губернатор направил телеграммы главам городов и районов Кузбасса, где указал руководителям территорий на недопустимость подобного отношения к людям, и в особенности к ветеранам.

Федеральную сетевую компанию интересуют инновационные проекты Кузбасского Технопарка.

(INFOLine, ИА)

Кузбасский Технопарк посетила с рабочим визитом делегация ФСК ЕЭС во главе с председателем правления Олегом Бударгиным. Руководители и ведущие специалисты

компании ознакомились с инновационными проектами, реализация которых может принести ощутимый результат для повышения эффективности деятельности ФСК.

В центре внимания участников переговоров был, прежде всего, проект по регенерации турбинных и трансформаторных масел по технологии "Микроинтер", который уже

реализуется резидентом технопарка ООО "Центр молекулярных технологий". Результаты работы компании по очистке масел на Анжерской подстанции, Беловской и

Кемеровской ГРЭС, Новосибирской ГЭС подтвердили надежность предлагаемой новейшей технологии. Специалисты ФСК высказали высокую заинтересованность в тиражировании технологии "Микроинтер" на федеральном уровне.

Большой интерес гости проявили и к другим проектам технопарка, в числе которых - разработка и внедрение технологий защиты и герметизации, а также восстановления

строительных конструкций и промышленного оборудования; организации производства спецодежды для защиты от электрической дуги (костюм "Электра"); изготовление

измерительных приборов и контрольного оборудования для обеспечения безопасности работ, в т. ч. в энергетике; развитие производства оцинкованных опор для линий

электропередач. Особый интерес вызвала разработанная Институтом угля и углехимии СО РАН методика мониторинга электросетевого хозяйства, основанная на энтропийном методе моделирования и анализа. Итогом обсуждения проектов технопарка стало решение о подготовке конкретного плана их реализации совместными усилиями ФСК ЕЭС и Кузбасского Технопарка. Осуществляться эта деятельность будет в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в завершение встречи.

По мнению Петра Акатьева, генерального директора ОАО "Кузбасский технопарк", советника Губернатора Кемеровской области, взаимодействие со столь крупной структурой как Федеральная сетевая компания предоставляет хорошую возможность кузбасским разработчикам реализовать свои проекты на межрегиональном уровне. Это также еще раз подтверждает большой потенциал инноваций для социально-экономического развития региона и страны.

Экспертный совет Кузбасского технопарка на очередном заседании рекомендовал к внедрению в ЖКХ и углепроме ряд инновационных проектов.

(АКО)

Прежде всего, это проект по организации в области производства устройств для микробиологической очистки питьевой воды, в том числе, удаления загрязнений, устойчивых к воздействию хлора и высокой температуры.

Другой проект - по производству дорожных комбинированных машин современного технического уровня, которые смогут, используя одно и то же универсальное оборудование, проводить противогололедную обработку автотрасс как увлажненной солью, так и песочно-соляной смесью.

Также положительное заключение совета получил проект по организации производства шахтной автоматики, призванный повысить уровень безопасности горняцкого труда.

В Кузбасс прибыла делегация Белоруссии во главе с министром природных ресурсов

(ИА Regnum)

Сегодня, 5 ноября, в Кемеровскую область с рабочим визитом прибыла делегация Белоруссии во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимиром Цалко. Цель визита, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе обладминистрации, - расширение торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и Белоруссией, подписание протокола по реализации соглашений о сотрудничестве.

В этот день в администрации области Цалко встретится с первым заместителем губернатора Валентином Мазикиным. По итогам встречи будет подписан протокол соглашения о сотрудничестве администрации Кемеровской области с облисполкомом Могилёвской области. После подписания состоится пресс-конференция для областных и региональных СМИ.

6 ноября Цалко встретится с главой Кемерова Владимиром Михайловым и ветеранами Великой Отечественной войны. На 11:00 (07:00 МСК) запланировано участие делегации в открытии торгово-экономической миссии в Кузбасской торгово-промышленной палате. После чего гости посетят ОАО "Разрез Кедровский", город-спутник Лесная Поляна.

Утром 7 ноября белорусская делегация вылетит в Москву.

Кемеровских покупателей научат отстаивать свои права

(Кузбасс FM)

Юрий Левичев

На сайте городской администрации открылся раздел «Защита прав потребителей» http://www. *****/?page=456 . Там любой желающий сможет найти информацию, как правильно писать претензии, если, например, купленная вещь оказалась некачественной или не подошла по размеру.

Кроме этого, на сайте опубликованы законы и реальные примеры из опыта отдела по защите прав потребителей.

В Кузбассе узаконят снегоходный туризм

(Кузбасс FM)

Юрий Левичев

Эту тему обсудили на областном совещании в администрации Таштагольского района. Напомним, в этом году в Кемеровской области вступает в силу закон об упорядочении движения снегоходов и создании условий для безопасности туристов. Только в Таштагольском районе зарегистрировано более 100 снегоходов, кроме того немало машин с собой привозят и отдыхающие. Беспорядочная езда часто приводит к неприятностям — известны случаи, когда люди на технике даже сбивали горнолыжников.

В этом сезоне решено организовать сертифицированные снегоходные трассы. По мнению чиновников, организация снегоходного туризма создаст новые рабочие места и пополнит районный и областной бюджеты.

Кузбасс скоро украсят ёлки и гирлянды

(Кузбасс FM)

Юрий Левичев

Областные власти призывают руководителей предприятий и организаций заранее позаботиться о подготовке к Новому году. К ним обратился губернатор Аман Тулеев с просьбой уже к началу декабря украсить новогодней атрибутикой фасады зданий и прилегающие территории. Известно также, что на центральных площадях городов установят елки, зальют катки и горки.

Глава региона напомнил, что при строительстве снежных городков особое внимание необходимо уделять безопасности.

Маркетинг успеха для вашей компании

(КТПП)

12 ноября состоится конференция «Решение для роста продаж в условиях 2009 года» в рамках VI цикла региональных конференций по инновационному маркетингу в России «Маркетинг Успеха», участникам которой будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с решениями актуальных практических вопросов современного маркетинга в их приложении для региональных компаний.

Дополнительную информацию можно получить в Департаменте по работе с членами палаты Кузбасской ТПП по телефонам:

; ;

e-mail: *****@***ru; *****@***ru

__________________________________________________________________

Редактор выпуска: эксперт информационно-аналитического департамента Кузбасской ТПП ,