Виртуальная экскурсия

Экспозиция «Уголок старинного быта»

Еще совсем недавно, в 1960–1970-х годах прошлого столетия, почти в каждой деревенской избе стояли огромные старые сундуки, лари, горки, буфеты, а на полу были аккуратно постелены домотканые половики

Кое-где до сих пор сохранились прялки, расписные и резные, колесные и лопастные, берестяные и плетеные изделия. А на стол вечерами выставляли нестареющий тульский самовар, подле которого собирались все члены семьи и неторопливо пили ароматный горячий чай. Таинственно пахло травами, сушеным можжевельником и вереском, подвешенными к деревянным притолокам. Если среди суеты многоэтажного мегаполиса тот ушедший сказочный мир все еще дорог вам, наш рассказ о предметах русской традиционной мебели, несомненно, доставит вам удовольствие.

Процесс изучения народного творчества начался не сегодня, он прошел долгий и непростой путь. Интерес к национальным традициям появился в разных странах еще в ХIХ веке, затронув не только материальную культуру, но и музыку, поэзию, танцы.

В России понятие народного искусства в полной мере сформировалось в 1860–1870-е годы, в эпоху правления Александра III. Именно тогда первые научные экспедиции, созданные географическим и антропологическим обществами, отправились в глубинку с целью собирания фольклора, изучения языческих верований и обрядов. Тогда же издаются первые народные песенники, а народная тема находит свое отражение в творчестве композиторов «Могучей кучки».

Особое внимание исследователей привлекла славянская орнаментика, изучению которой они уделяли большое внимание. Результатом обращения к национальной культуре стало формирование в архитектуре псевдорусского стиля. История мебельного искусства этого периода ознаменовалась распространением так называемого «шутовского» кресла с подлокотниками в виде топоров. Оригинал его был преподнесен мастером Шутовым в дар императору. В 1890-е годы и на рубеже веков традиционные мотивы русского народного искусства мы видим в резной мебели талашкинских и абрамцевских художественных мастерских.

Необходимо отметить, что интерес к истокам народной культуры возник не только в России. В североамериканских штатах сформировался стиль «кантри» («country» — «страна, родина, сельская местность»), в Западной Европе — «фолк» («folk» — «народный»). Очередной всплеск этих исканий в ХХ веке явился реакцией на жесткую урбанизацию мира, холодность, бездушность архитектуры и дизайна. Обращение к этническим традициям всегда было своеобразным отражением тоски по утраченным корням и выражало стремление людей к расширению горизонтов собственного бытия.

Неотъемлемой частью русского народного искусства, несомненно, стало убранство крестьянской избы, основные формы которого складывались на протяжении минувших столетий.

Предметы русского быта – это особый мир. Мы все говорим об истории страны, о ее величии, о великих свершениях. И за пафосом слов как-то забываем, что история начинается у нас дома с простых вещей, мелких предметов, которые мы не замечаем. А между тем, просто оглянитесь вокруг, присмотритесь к вещам, которые окружают Вас в квартире. Если у Вас есть старая дача, дом доставшийся по наследству от бабушки, не поленитесь заглянуть на чердак или в сарай. Вам откроется удивительный мир вещей – история семьи в деталях. Ведь, интересно проследить, как менялся наш быт на протяжении нескольких поколений.

Внутреннее убранство русской избы

Внутреннее убранство русской избы

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники - полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название "чулан" или "прилуб". Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Традиционная неподвижная обстановка жилища дольше всего удерживалась около печи в женском углу. Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи. В южнорусских районах Европейской России красный угол - пространство, заключенное между стеной с дверью в сени и боковой стеной. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. В традиционном жилище почти на всей территории России, за исключением южнорусских губерний, красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще "святым".

Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами - против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, - две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла "сутки" (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол.

Во время уборки урожая первый и последний устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название "красный" означает "красивый", "хороший", "светлый". Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры. Эти ученые видят в их взаимном расположении своеобразную иллюстрацию к русскому двоеверию просто сменили в Божьем углу более древние - языческие, а на первых порах несомненно соседствовали там с ними. Что же до печки... подумаем серьезно, могла ли "добрая" и "честная" Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы - Домовой,- могла ли она олицетворять "тьму"? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жилье. Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв. м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве.

Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также были распределены. Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, дети и холостая молодежь - под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное - на лавке под полатями или на помосте около печи. Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын - по левую, третий - рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях. Интерьер горницы отличался от интерьера внутреннего пространства избы присутствием голландки вместо русской печи или вообще отсутствием печи. В остальном хоромный наряд, за исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвижный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда была готова к приему гостей. Под окнами избы делались лавки, которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались "опушкой" - доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались "опушенными" или "с навесом", "с подзором".

В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать - топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению.

Короткая лавка - лавка, идущая вдоль передней стены дома, выходящей на улицу. Во время семейной трапезы на ней сидели мужчины. Лавка, находившаяся около печки, называлась кутной. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугунки, укладывали только что выпеченный хлеб.

Лавка пороговая шла вдоль стены, где расположена дверь. Она использовалась женщинами вместо кухонного стола и отличалась от других лавок в доме отсутствием опушки по краю.

Лавка судная - лавка, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этой лавки выше, чем других лавок в доме. Лавка спереди имеет створчатые или раздвижные дверцы или закрывается занавеской. Внутри нее расположены полки для посуды, ведер, чугунков, горшков. Коником называли мужскую лавку. Она была короткая и широкая. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами. Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался "мужской" лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т. п.

Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ. Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали - на лавку или на скамью.

Необходимым элементом убранства жилья являлся стол, служащий для ежедневной и праздничной трапезы. Стол являлся одним из наиболее древних видов передвижной мебели, хотя наиболее ранние столы были глинобитными и неподвижными. В традиционном русском жилище подвижный стол всегда имел постоянное место, он стоял в самом почетном месте - в красном углу, в котором находились иконы. В севернорусских домах стол всегда располагался вдоль половиц, то есть более узкой стороной к фасадной стене избы. В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места. В лесной полосе России столы плотничной работы имели своеобразную форму: массивное подстолье, то есть рама, соединяющая ножки стола, забиралось досками, ножки изготовлялись короткими и толстыми, большая столешница всегда делалась съемной и выступала за подстолье для того, чтобы было удобнее сидеть. В подстолье делался шкафчик с двустворчатыми дверками для столовой утвари, хлеба, необходимого на день.

В традиционной культуре, в обрядовой практике, в сфере норм поведения и пр. столу придавалось большое значение. Об этом говорит четкая пространственная закрепленность его в красном углу. Любое выдвижение его оттуда может быть связано лишь с обрядовой или кризисной ситуацией. Исключительная роль стола была выражена практически во всех обрядах, одним из элементов которых являлась трапеза. С особенной яркостью она проявлялась в свадебном обряде, в котором практически каждый этап завершался застольем. Стол осмыслялся в народном сознании как "Божья ладонь", дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось грехом. В обычное, незастольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как правило завернутый в скатерть, и солонка с солью.

В сфере традиционных норм поведения стол всегда был местом, где происходило единение людей: человек, которого приглашали отобедать за хозяйским столом, воспринимался как "свой".

Русская печь

Русская печь

История русской печи насчитывает не одну сотню лет. Несмотря на это русская печь успешно дожила до нашего времени, зачастую ее можно встретить ещё во многих и многих деревнях и городках России. В какой то степени русская печь является символом Руси и является целым явлением восточнославянской культуры, олицетворением русского духа. Конструкция русской печи очень проста, но в то же время многофункциональна, в чем с ней не могут конкурировать никакие другие печи. Помимо отопления раньше её использовали и для освещения. Приготовление пищи и выпечка хлеба – тоже одна из основных функций русской печи. Печная лежанка так же стала притчей во языцех. Ну на какой ещё печи можно лежать!? Между тем в старину русская печь заменяла кровати целому семейству, и места на ней были распределены в строгой иерархии – от главы семьи до самого маленького ребёнка. Известное всем выражение “погреть косточки на печи” говорит о лечебных свойствах разогретой печи. Мало того, грелись и в самом горниле печи, залезая в неё целиком! Во многих регионах России русскую печь использовали и вместо бани – залезали прямо в горнило, там и парились и мылись! Вообще весь быт семьи строился вокруг печи. Для эксплуатации печи использовались различные приспособления. Посуда – чугуны, горшки, утятницы, сковороды, противни и др. Всякие приспособления – лопата (садник), различные совки, кочерги, ухваты ,сковородники.

Глиняная посуда

Слова “посуда” в Древней Руси появилось не сразу. То, из чего можно было есть, называли “судно”. А то, из чего можно было пить, называли “сосуд”. Очень часто, например, в Домострое, слово “сосуд” употребляется как общее слово для названия столовой посуды. Первый раз слово “посуда” встречается в России в XVII веке.

Слова “посуда” в Древней Руси появилось не сразу. То, из чего можно было есть, называли “судно”. А то, из чего можно было пить, называли “сосуд”. Очень часто, например, в Домострое, слово “сосуд” употребляется как общее слово для названия столовой посуды. Первый раз слово “посуда” встречается в России в XVII веке.

Овальные горшки, наряду с котлами, были основной утварью для приготовления (жаренья или варки) пищи.

Форма горшков была хорошо приспособлена для варки еды в русской печи, в которой сосуды с пищей находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не снизу, как на открытом очаге, а сбоку.

“Горшок, поставленный в печь, обкладывали вокруг нижней узкой части дровами или углями. Таким образом, он оказывался охваченным жаром со всех сторон”]. В русской избе было очень много разнообразных по форме и размерам горшков, предназначенных для самых различных целей – варения каш, похлебок, кипячения воды и т. д. А для того, чтобы горшок, только что взятый из печи, можно было сразу брать руками, его оплетали берестой.

Горшки в семье берегли, обращались с ними очень аккуратно, а если горшок давал трещину, его оплетали берестой и использовали для хранения продуктов. Про такой горшок даже придумали загадку: “Был ребёнок – не знал пелёнок, стар стал – пеленаться стал”.

Горшки в семье берегли, обращались с ними очень аккуратно, а если горшок давал трещину, его оплетали берестой и использовали для хранения продуктов. Про такой горшок даже придумали загадку: “Был ребёнок – не знал пелёнок, стар стал – пеленаться стал”.

Учитывая ту большую роль, какую играл горшок в домашнем хозяйстве, неудивительно, что с ним было связано множество поверий. В народном фольклоре также чётко прослеживается связь между судьбой горшка и человека. Его часто использовали в свадебных и погребальных обрядах. Например, битьё горшков в помещении, где проводили первую брачную ночь молодые, должно было символизировать перелом в судьбе девушки и парня, ставших мужчиной и женщиной. В народных поверьях горшок выступал как оберег, сосуд, в котором могла накапливаться волшебная сила.

Корчага – это глиняный сосуд больших размеров, который использовали как для хранения напитков, так и для их приготовления, в том числе: нагревания воды, варки пива, кваса, браги и других крепких напитков. Корчага представляла собой нестройный, развалистый сосуд, в полбочонка, с широким горлышком и суженным днищем. Процесс варки пива (мёда) в корчаге был не совсем обычен, поэтому до наших дней дошло понятие “корчажное пиво (мёд)”, то есть пиво (мёд), приготовленное с помощью варки (высидки) в русской печи. Само слово “корчага” является относительно древним по происхождению: первые упоминания о ней встречаются в летописях под 997 годом, то есть вместе с первым упоминанием о варёном мёде. Старославянское слово “кърчага” родственно греческим “керамион”, “керамос” (сосуд, ёмкость), но, скорее всего, произошло от тюркского “курчук”, то есть бурдюк или сосуд.

Корчага – это глиняный сосуд больших размеров, который использовали как для хранения напитков, так и для их приготовления, в том числе: нагревания воды, варки пива, кваса, браги и других крепких напитков. Корчага представляла собой нестройный, развалистый сосуд, в полбочонка, с широким горлышком и суженным днищем. Процесс варки пива (мёда) в корчаге был не совсем обычен, поэтому до наших дней дошло понятие “корчажное пиво (мёд)”, то есть пиво (мёд), приготовленное с помощью варки (высидки) в русской печи. Само слово “корчага” является относительно древним по происхождению: первые упоминания о ней встречаются в летописях под 997 годом, то есть вместе с первым упоминанием о варёном мёде. Старославянское слово “кърчага” родственно греческим “керамион”, “керамос” (сосуд, ёмкость), но, скорее всего, произошло от тюркского “курчук”, то есть бурдюк или сосуд.

Такие корчаги в большом количестве находят при раскопках в Новгородской и особенно во Владимиро-Суздальской Руси, в слоях XI, XII и XIII веков. При этом корчаги тех далеких времён как две капли воды похожи на корчаги XIX века, меньшие по размерам, но сохранившие совершенно точно форму своих предков. Русские глиняные сосуды иной формы, чем корчага, носят другие наименования: «молостов», «крынка», «горшок».

Корчага могла иметь форму горшка или кувшина с ручкой. Корчага, как правило, не имела крышки. При варке пива горловину закрывали холстом, обмазав его тестом. В печи тесто запекалось в плотную корку, которая хорошо закупоривала сосуд. В корчагах-горшках пиво, квас, вода сливались через отверстие в тулове, расположенное около донца: его обычно затыкали пробкой.

Самовар

Самовар

По-ярославски - самогар, по-курски - самокипец, по-вятски – самогрей, но более всего известно его основное имя – самовар. Самовар в России – синоним застолья.

История самовара началась в XVIII веке и неразрывно связана с таким интереснейшим разделом декоративно-прикладного искусства, как русский художественный металл. Сейчас трудно сказать, когда был создан первый самовар, но его появление теснейшим образом связано с теми важными реформами в экономической, политической, общественной жизни России, которые произошли в петровскую эпоху и которые буквально перевернули российский уклад жизни. Активное освоение в начале XVIII века рудных богатств Урала, возникновение там целого ряда металлургических предприятий, в том числе и медеплавильных, привело к тому, что остродефицитная медь, почти не добывавшаяся в нашей стране, с начала XVIII века начала добываться во все возрастающем количестве. Уральские заводы, наряду с такими традиционными центрами по изготовлению медной посуды, как Москва, Вологда, Ярославль, Кострома, Холмогоры, Архангельск, становятся крупнейшими производителями этого вида изделий. Именно на уральских заводах складываются те технологические приемы выделки сложной по формам и богато декорированной медной посуды и тот основной инструментарий, которые в дальнейшем будут широко использоваться и при производстве самоваров. Так, уже в 1730-е годы при выделке чайников и другой медной посуды на Екатеринбургском заводе отдельно изготовлялось тулово сосуда, отдельно детали: поддоны, носики, ручки, крышки, которые потом припаи вались или приклепывались к тулову. Сам же корпус-тулово обрабатывался на специальной наковальне, называемой обылиной, которая в  дальнейшем стала применяться на любой самоварной фабрике и в каждой самоварной мастерской. Имеющиеся сведения не дают еще представления о том, какие формы и устройство имел самовар в то время. Поэтому судить о самоварах этого периода можно только на основании тех немногочисленных образцов, которые имеются в музеях СССР. Сохранившиеся самовары 17х годов еще значительно отличались от привычных нам форм. Они состояли из двух частей: шарообразного съемного тулова, внутри которого была впаяна конусовидная труба, служившая для тяги, и стационарной подставки-поддона с ножкой, на которой крепилась жаровня для углей в виде невысокого цилиндра с многочисленными отверстиями на стенках. На тулове крепились подвижные ручки-вертлюги. Подобные чайники-самовары применялись для кипячения воды, а также служили для приготовления сбитня - напитка из меда с пряностями, употреблявшегося в горячем виде. Чайники-самовары использовались продавцами сбитня, которые ходили по базарам, ярмаркам и предлагали подкрепиться горячим сбитнем с баранками. Чтобы напиток не остывал, в трубу чайника накладывали горячие угли.

дальнейшем стала применяться на любой самоварной фабрике и в каждой самоварной мастерской. Имеющиеся сведения не дают еще представления о том, какие формы и устройство имел самовар в то время. Поэтому судить о самоварах этого периода можно только на основании тех немногочисленных образцов, которые имеются в музеях СССР. Сохранившиеся самовары 17х годов еще значительно отличались от привычных нам форм. Они состояли из двух частей: шарообразного съемного тулова, внутри которого была впаяна конусовидная труба, служившая для тяги, и стационарной подставки-поддона с ножкой, на которой крепилась жаровня для углей в виде невысокого цилиндра с многочисленными отверстиями на стенках. На тулове крепились подвижные ручки-вертлюги. Подобные чайники-самовары применялись для кипячения воды, а также служили для приготовления сбитня - напитка из меда с пряностями, употреблявшегося в горячем виде. Чайники-самовары использовались продавцами сбитня, которые ходили по базарам, ярмаркам и предлагали подкрепиться горячим сбитнем с баранками. Чтобы напиток не остывал, в трубу чайника накладывали горячие угли.

Наряду с самоварами-чайниками во второй половине XVIII века делали и самовары-кухни в виде глубоких чаш на ножках с трубой в центре, отличительным признаком которых были внутренние перегородки, позволявшие не только кипятить воду, но и готовить различную пищу. Иногда отделение, предназначенное для кипячения воды, имело кран. Сваренные кушанья доставали особыми черпачками. Сверху самовар-кухня закрывалась общей крышкой, но часто каждое отделение имело, кроме того, еще отдельную крышку. Подобные самовары были очень удобны и долго сохранялись в быту, особенно в провинциальных городах. Самовары-кухни использовались не только дома, их брали в дорогу, при выездах за город и в лесу или в поле варили в них обед и кипятили воду для чаепития. К концу XVIII века самовар уже имел все отличительные черты и те конструктивно-функциональные особенности, необходимые для нагревания воды, которые привычны нам и сейчас, что и позволяет считать самовар изделием сугубо национальным. Это и наличие трубы-жаровни в виде  кувшина, впаянного в корпус самовара, поддувала, поддона, крана, ручек с держателями, конфорки, крышки, колпачка-заглушки. Тогда же вырабатывается и тип самовара-кофейника, который имел внутри специальное устройство для приготовления кофе в виде вынимающейся металлической рамы с холщовым мешочком. Тулово самоваров часто украшали пышным чеканным или гравированным орнаментом в стиле барокко или рококо. На рубеже XVIII и XIX столетий в обиход входят самовары, связанные традицией формообразования с устоявшимися образцами бытовых вещей из меди и дерева. Это четырех-, шести - и восьмигранные самовары, самовары в виде бочонка. Такие самовары, как правило, имели отъемные ножки, что было удобно при перевозке. Поэтому их и стали называть дорожными.

кувшина, впаянного в корпус самовара, поддувала, поддона, крана, ручек с держателями, конфорки, крышки, колпачка-заглушки. Тогда же вырабатывается и тип самовара-кофейника, который имел внутри специальное устройство для приготовления кофе в виде вынимающейся металлической рамы с холщовым мешочком. Тулово самоваров часто украшали пышным чеканным или гравированным орнаментом в стиле барокко или рококо. На рубеже XVIII и XIX столетий в обиход входят самовары, связанные традицией формообразования с устоявшимися образцами бытовых вещей из меди и дерева. Это четырех-, шести - и восьмигранные самовары, самовары в виде бочонка. Такие самовары, как правило, имели отъемные ножки, что было удобно при перевозке. Поэтому их и стали называть дорожными.

В 1810-е годы самым крупным предприятием по выпуску самоваров был завод Петра Силина, находившийся в Московской губернии, он вырабатывал в год около 3 тысяч штук, но к 1820-м годам все большую роль в самоварном производстве стала играть Тула.

В 1810-е годы самым крупным предприятием по выпуску самоваров был завод Петра Силина, находившийся в Московской губернии, он вырабатывал в год около 3 тысяч штук, но к 1820-м годам все большую роль в самоварном производстве стала играть Тула.

Самовар становится одним из символов России и успешно продаётся не только внутри страны, но и за её пределами. В 1850 году в Туле функционировало 28 самоварных фабрик, и выпускалось уже 120 тысяч самоваров за год. В 1890 году в Туле работало уже 77 фабрик. Можете себе представить, насколько популярным был этот обязательный для русского чаепития прибор. Самовар не только грел воду для чая, но и формировал застолье, был символом, хранителем традиций, объединяющим и дающим застольное равенство.

Утюги

Утюги

С древнейших времен люди ухаживали за своей одеждой, чтобы она после стирки выглядела красиво и опрятно. Именно для этих целей был изобретен утюг, который прошел все стадии эволюционного развития – от слегка обработанного булыжника до современного электрического агрегата с вертикальным отпариванием и регулируемой мощностью.

С древнейших времен люди ухаживали за своей одеждой, чтобы она после стирки выглядела красиво и опрятно. Именно для этих целей был изобретен утюг, который прошел все стадии эволюционного развития – от слегка обработанного булыжника до современного электрического агрегата с вертикальным отпариванием и регулируемой мощностью.

Наши предки издавна придумывали разные способы, чтобы вещи после стирки не оставались мятыми. Первым устройством для глажения белья, скорее всего, был плоский тяжелый камень. Первыми же предшественниками утюга были раскаленные камни и пластины. Они разогревались на огне непосредственно перед процессом глажки.

В России глажение до момента изобретения утюга производилось с помощью скалки, на которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую двигали вперед-назад. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и сглаживая морщины. В разных регионах Руси это гладильное орудие называлось «рубель», «пральник», «праник», «гранчак», «ребрак»,  «раскатка». Надо сказать, что до появления механических прядильных машин многие ткани были так грубы, что их нужно было после стирки не столько разгладить, сколько размягчить. И для этих целей вполне годились столь нехитрые средства. Но с появлением тонких тканей и сложных фасонов платьев возникла необходимость тщательно их разглаживать. Наверное, это и послужило толчком к изобретению утюга.

«раскатка». Надо сказать, что до появления механических прядильных машин многие ткани были так грубы, что их нужно было после стирки не столько разгладить, сколько размягчить. И для этих целей вполне годились столь нехитрые средства. Но с появлением тонких тканей и сложных фасонов платьев возникла необходимость тщательно их разглаживать. Наверное, это и послужило толчком к изобретению утюга.

Первое письменное упоминание на Руси об утюге относится к 1636 году. «Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный». Это первое письменное упоминание о появлении утюга на Руси. Сделана эта запись была 10 февраля 1636 г. в  книге расходов царского двора.

книге расходов царского двора.

Уже в те времена утюги были разными. Самым старым, наверное, можно считать цельнолитой чугунный, который еще не так давно можно было увидеть в хозяйственных магазинах. Только нагревали его не на печке, а на газовой плите. Вкладыш – это практически одна подошва утюга, без ручки. Его извлекли из огня специальным прутом и вставляли внутрь полого корпуса. Наружный чистый корпус делали из меди или железа. Первые утюги были цельнолитыми — из чугуна или бронзы, а разогревались на открытом огне. Были тяжелы, остывали быстро. Со временем цельнолитые утюги были значительно усовершенствованы: их стали делать парными – с одной общей съемной ручкой на два чугунных полотна. Пока одним полотном гладили, второе нагревалось, что делало процесс глажки непрерывным.

Кузнечное дело стремилось успеть за модой: были крошечные манжетные утюжки, предназначенные для глажки мелких деталей одежды, и десятикилограммовые гиганты, какими гладили шинели и тяжелые мужские пальто.

В 18 веке производством этих полезных вещей занялись у нас на крупных литейных заводах, в том числе и на демидовских. Выпускали утюги для шляп, кружев и даже для бильярдных столов.  Утюг с горящими углями внутри появился только в середине XVIII века. Для того, чтобы гладящая поверхность утюга не пачкалась о раскаленные угли во время его разогрева была придумана новая конструкция - с полым корпусом и открывающейся крышкой. Теперь, раскаленные камни или уголь помещались вовнутрь корпуса, что обеспечивало нагрев зеркала утюга, при этом понижение температуры происходило не так быстро.

Утюг с горящими углями внутри появился только в середине XVIII века. Для того, чтобы гладящая поверхность утюга не пачкалась о раскаленные угли во время его разогрева была придумана новая конструкция - с полым корпусом и открывающейся крышкой. Теперь, раскаленные камни или уголь помещались вовнутрь корпуса, что обеспечивало нагрев зеркала утюга, при этом понижение температуры происходило не так быстро.

Угли (обычно березовые) в нем помещались внутрь корпуса и закрывались крышкой, а сверху, для лучшей тяги, пристраивали трубу. Двойное дно позволяло очищать их от золы. Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по бокам. Утюгом необходимо было непрерывно размахивать, усиливая вентиляцию. Угли постоянно высыпались из воздуховодных отверстий, пачкали и прожигали одежду. Боковые поверхности нередко украшали узорные листья, причудливые изображения диковинных цветов и растений, птиц и зверей. Могла быть сделана и инкрустация медью по железу, а у утюгов побогаче – даже серебром. Ручки обычно вытачивали из дерева гладкими либо фигурными (очевидно, чтобы рука не скользила).

Изготавливались приборы вручную и стоили дорого, посему наличие утюга в доме считалось признаком достатка и благополучия. Часто утюг выставлялся на салфеточке рядом с самоваром, и ненавязчиво, но с гордостью демонстрировался гостям.

В конце 19 века электрификация предприятий и жилых домов решила множество проблем. Новый источник энергии повлек за собой появление электроутюга. Это открытие стало, пожалуй, самой главной вехой в истории глажения.

Если на заре развития утюга основным качественным показателем считался его вес, то впоследствии им стало наличие влажного пара для обеспечения безупречного глажения. Старинный утюг портного мог достигать 15 кг, что, конечно же, не сравнить с современными моделями, весом от 0,8 кг до 3 кг.

Прялки

Прялки

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой до полуночи. Прялки, пришедшие к нам из далёкого прошлого, ни одна не повторяет другую. У каждой есть своя особенность. Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее всего, приложили свои усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для облегчения труда. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы, липы.

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой до полуночи. Прялки, пришедшие к нам из далёкого прошлого, ни одна не повторяет другую. У каждой есть своя особенность. Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее всего, приложили свои усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для облегчения труда. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы, липы.

Сначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. Ручная прялка, состоящая из вертикальной части, куда привязывается кудель и горизонтальной (донце), где сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопаски (лопати) и шейки (ножки). Прялку, особенно лопаску, часто украшали и расписывали. Выделяют два вида прялок по конструкции: цельные (делались из корня и ствола березы или ели) и составные (состояла из двух деталей, горизонтальной и вертикальной).

Прялка-самопрялка

Предполагается, что первая прялка появилась в Индии, откуда распространилась по миру. «Самопрялка» состоит из доски с установленной на ней цилиндром с горизонтально закрепленным веретеном. Рукой поворачивается колесо и через ремень вращение передаётся веретену. Левой рукой подаются волокна к острому концу веретена, правой — прокручивается колесо. Когда нить увеличится на длину руки, её наматывают на стержень веретена и прядут дальше. Скорость прядения на самопрялке быстрее, чем на Прялке-донце. На Руси самопрялки разделяли на русские (стояки) и чухонки (лежаки). У русских колесо располагалось перпендикулярно полу, у чухонок — под углом.

Когда к прялке добавили рогульку в XV веке прядение уже не надо было прерывать на намотку. Стержень веретена теперь стал служить осью, на которой закреплены катушка и рогулька. Два конца рогульки выступают за катушку. Исходная ровница проходит через глазок в кончике веретена, затем через крючок одного из концов рогульки и идет на катушку. Катушка и рогулька связаны с приводным колесом двумя отдельными ремнями, каждая своим, и благодаря разнице в диаметрах шкивов рогулька вращается быстрее катушки. Быстро вращающаяся рогулька скручивает ровницу в нитку, прежде чем последняя ляжет на катушку, вращающуюся с меньшей скоростью.

В XVI веке появилась педаль для вращения колеса. Палка-держатель кудели вставлялась в нижнюю перекладину прялки так, чтобы было удобно работать. Кудель закреплялась также в «донце» на верхней перекладине.

Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. У восточных славян пуповину новорождённой девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку передавали новорожденную крестной матери; клали прялку в колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали взаймы, иначе, как считалось, будет пожар или погибнут пчелы. На Русском Севере парень, написавший на прялке девушки свое имя, обязан был на ней жениться. Обычно жених дарил девушке новую, сделанную и украшенную своими руками прялку.

Прядение продолжалось весь осенне-зимний период, прерываясь лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы женщины, празднуя окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок, при этом считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лён, а та, которая упадет с прялки, не доживет до осени.

Прядение также является функцией некоторых мифологических персонажей, а Прялка оказывается связанной с «тем светом». По верованиям восточных славян, нечистая сила (кикимора, домовой, русалка, ночница и др.) прядет тогда, когда прялка оставлена на ночь (или на праздник) с неоконченной куделью или без благословения. Иногда, оставляя прялку на ночь, произносили оберег: «Хозяюшко домовой, не трогай моей прялочки, пусть она тут лежит», а веретено убирали.

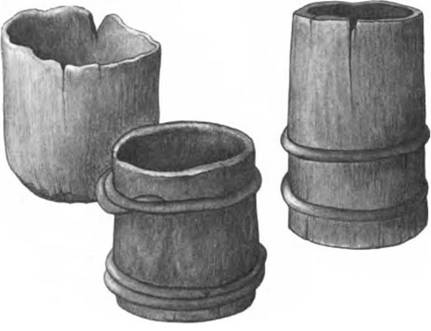

Кадки

Вряд ли можно хотя бы приблизительно сказать: где и когда появилась бондарная посуда. Несомненно одно, что ее предшественницей была долбленая посуда, сделанная из целого ствола дерева. Нет сомнения в том, что первоначально человек использовал для изготовления деревянной посуды дуплистые стволы — уготованные самой природой полые объемы. Возможно, произошло это не без подсказки животных, которые испокон веку использовали дуплистые деревья как надежные и теплые жилища.

Вряд ли можно хотя бы приблизительно сказать: где и когда появилась бондарная посуда. Несомненно одно, что ее предшественницей была долбленая посуда, сделанная из целого ствола дерева. Нет сомнения в том, что первоначально человек использовал для изготовления деревянной посуды дуплистые стволы — уготованные самой природой полые объемы. Возможно, произошло это не без подсказки животных, которые испокон веку использовали дуплистые деревья как надежные и теплые жилища.

В древности во многих странах, в том числе и на Руси, широко было распространено бортничество. Пчеловоды-бортники примечали в лесу деревья, в дуплах которых жили пчелы, а когда наступала пора, собирали душистый целебный мед на лесных пасеках. Особенно славился мед-липец, извлекаемый из дуплистых стволов старых лип. Но лесные улья были неудобны тем, что часто находились далеко от жилья и отстояли на многие километры друг от друга. Да и охотников до лесного меда в лесу было хоть отбавляй. Чтобы собрать все ульи вместе и держать их под присмотром, участки ствола с дуплом выпиливали и перевозили в одно место, поближе к дому. Из ульев-дуплянок постепенно образовывались большие пасеки. Над ульями укрепляли крышу из коры, но нередко вместо нее использовали подстриженный соломенный сноп. Когда от старого роя отделялась молодая семья, пасечник переселял ее в новое, заранее заготовленное дупло. Если готовое дупло приобрести не удавалось, то приходилось его долбить из толстой колоды самому.

Так называемые пробойные ульи в лесном краю можно было встретить повсюду. В выдолбленный цилиндр вставляли одно или два дна. Улей-долбленка с одним дном назывался наворотнем, а с двумя — стояном. Заодно из полого ствола липы, вставив в специально вырезанные пазы (уторы) донышко, мастерили посуду для хранения меда — так называемые дуплянки-липовики или чиляки. Дупляная и долбленая посуда применялась также для хранения масла и всевозможных сыпучих продуктов, таких, как мука и зерно.

Рано или поздно, но на стенках ульев и посуды появлялись глубокие сквозные трещины. И вот тогда был сделан первый шаг к бондарной посуде — был изобретен обруч. Долбленки и дуплянки, чтобы предотвратить растрескивание, начали стягивать всевозможными жгутами, веревкой, проволокой. Позднее появились, ставшие классическими, деревянные и металлические обручи.

Рано или поздно, но на стенках ульев и посуды появлялись глубокие сквозные трещины. И вот тогда был сделан первый шаг к бондарной посуде — был изобретен обруч. Долбленки и дуплянки, чтобы предотвратить растрескивание, начали стягивать всевозможными жгутами, веревкой, проволокой. Позднее появились, ставшие классическими, деревянные и металлические обручи.

Набивая обручи на дуплянку или долбленку, мастер обратил внимание на малозаметное, но очень существенное обстоятельство. Отпиленная от ствола дерева колода с одного края всегда была несколько толще, чем с другого. То есть, если подходить более строго, то поверхность ствола дерева не цилиндрическая, как принято считать в обиходе, а коническая. По мере удаления от корня ствол дерева постепенно сужается, превращаясь на вершине в тончайшую веточку. Это явление принято называть сбежистостью.

На небольшом участке сбежистость, хотя и мало заметна, но при набивании обручей она дает о себе знать. Вскоре она стала союзником древодела, изготовляющего обручную долбленую посуду. Мастер обратил внимание, что при перемещении обруча с узкой части посуды на широкую древесные волокна сжимались с такой силой, что исчезли даже мельчайшие трещины. Чтобы усилить эффект, едва заметную конусность стали усиливать.

По той же причине деревянным ведрам, ушатам, чанам и т. д. придается обычно форма не цилиндра, а усеченного конуса: здесь также тугое обхватывание изделия обручами достигается простым надвиганием их на широкую часть».

Уже к Х веку производители бондарных изделий научились изготавливать разнообразную бондарную посуду любых размеров. Это были и маленькие кадки, и огромные деревянные купели, и ведра бондарные: кадки с ручкой обратно-конической формы, переносились на коромысле. Бондарное производство было широко распространено, купить кадку можно было в любой деревне.

Слово «кадка» произошло от древнегреческого слова «кадо», что значит «ведро». На Руси так называли крупные бондарные изделия цилиндрической и конической формы. Кадки и бочки из дерева были популярными разновидностями посуды в древнерусской деревне. Кадушка отличалась от бочки не только своей формой, но и тем, что являлась стационарным предметом, который стоял на лавке в любой избе.

Нет ничего удивительного в том, что деревянная посуда была так популярна. Из дерева на Руси делали все, строили дома и баню, а внутри дома и бани всё было деревянное: столы, скамьи из сосны, полати, бондарные ведра, деревянные кадушки и шайки. Быт в Древней Руси был немыслим без деревянных бондарных изделий.

Кадки использовались и для мытья в бане, и для переноски и хранения воды. Для сбора дождевой воды кадушки ставили под водостоки по углам домов. Кадки также использовали в качестве емкостей для отмеривания сыпучих продуктов. Сначала кадки не использовали для хранения пищевых продуктов, изготавливали эти бондарные изделия, в основном, из сосны. Причина популярности сосны заключалась в том, что её было много, и она проста в обработке. Со временем производители бондарных изделий начали делать деревянные кадки не только из сосны, но из дуба, из лиственных пород деревьев. Понятно, что дубовые бондарные изделия более распространены были на юге России, где произрастает дуб. Бондарное производство расширялось и совершенствовалось, росла сфера применения кадушек. Изготовленные из лиственного дерева кадки можно было применять для хранения молочных продуктов, для закваски или засолки овощей на зиму, потому что лиственная древесина не выделяет смолу и не имеет резкого запаха, в отличие от хвойной.

Кадки использовались и для мытья в бане, и для переноски и хранения воды. Для сбора дождевой воды кадушки ставили под водостоки по углам домов. Кадки также использовали в качестве емкостей для отмеривания сыпучих продуктов. Сначала кадки не использовали для хранения пищевых продуктов, изготавливали эти бондарные изделия, в основном, из сосны. Причина популярности сосны заключалась в том, что её было много, и она проста в обработке. Со временем производители бондарных изделий начали делать деревянные кадки не только из сосны, но из дуба, из лиственных пород деревьев. Понятно, что дубовые бондарные изделия более распространены были на юге России, где произрастает дуб. Бондарное производство расширялось и совершенствовалось, росла сфера применения кадушек. Изготовленные из лиственного дерева кадки можно было применять для хранения молочных продуктов, для закваски или засолки овощей на зиму, потому что лиственная древесина не выделяет смолу и не имеет резкого запаха, в отличие от хвойной.

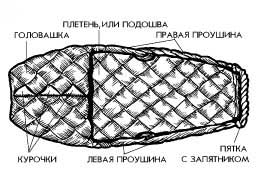

Лапти

Лапти

Лапти - обувь из лыка, которую на протяжении многих веков носило славянское население Восточной Европы. В России в лапти обувались только деревенские жители, то есть крестьяне. Ну а крестьяне составляли подавляющее население Руси. Лапоть и крестьянин были почти синонимами. Вот откуда пошла поговорка "лапотная России".

И действительно, даже в начале XX века Россию еще нередко называли страной "лапотной", вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти стали как бы рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, их традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно. Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Когда же впервые появились лапти на Руси ? На этот, казалось бы, простой вопрос точного ответа нет до сих пор.

Принято считать, что лапти - один из самых древних видов обуви. Так или иначе, но костяные кочедыки - крючки для плетения лаптей - археологи находят даже на неолитических стоянках. Неужели ещё в каменном веке люди плели обувь, используя растительные волокна?

С глубокой древности плетеная обувь была широко распространена на Руси. Плели лапти из коры многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т. д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники. Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими - ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.

Нередко лапти назывались по числу лыковых полос, использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего применяли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку.

Для праздничного выхода предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черной шерстяной тесьмой, которая закреплялась на ногах. Для осенне-весенних хозяйственных работ во дворе более удобными считали простые высокие плетеные ступни без всякой тесьмы.

Обувь плели не только из древесной коры, в дело шли и тонкие корни, а потому и сплетенные из них лапти звались коренниками. Модели лаптей, изготавливаемые из полосок ткани, называли плетешками. Ещё лапти делали из пеньковой веревки - крутцы, и даже из конского волоса - волосянника. Такую обувь чаще носили дома или ходили в ней в жаркую погоду.

Техника плетения лаптей была тоже очень разнообразной. К примеру, великорусские лапти, в отличие от белорусских и украинских, имели косое плетение, тогда как в западных районах использовали прямое плетение, или "прямуя решетку". Если на Украине и в Белоруссии лапти начинали плести с носка, то русские крестьяне делали работу с задника.

Способы плетения лаптей - например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка - были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи предпочитали лапти косого плетения, новгородские словене - тоже, но большей частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, радимичи носили лапти в прямую клетку.

Плетение лаптей считалось несложной работой, но требующей сноровки и навыков. Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, "лыка не вяжет", то есть не способен к элементарным действиям! Зато, "связывая лыко", мужчина обеспечивал обувью всю семью - тогда специальных мастерских ещё не было очень долгое время. Главные инструменты для плетения лаптей - кочедыки делали из костей животных или из металла. Как уже говорилось, первые кочедыки относятся к каменному веку. В русских письменных источниках слово "лапоть", а точнее, производное от него - "лапотник" впервые встречается в "Повести временных лет".

Плетение лаптей считалось несложной работой, но требующей сноровки и навыков. Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, "лыка не вяжет", то есть не способен к элементарным действиям! Зато, "связывая лыко", мужчина обеспечивал обувью всю семью - тогда специальных мастерских ещё не было очень долгое время. Главные инструменты для плетения лаптей - кочедыки делали из костей животных или из металла. Как уже говорилось, первые кочедыки относятся к каменному веку. В русских письменных источниках слово "лапоть", а точнее, производное от него - "лапотник" впервые встречается в "Повести временных лет".

Редко кто в крестьянской среде не умел плести лапти. Существовали целые артели плетенщиков, которые, по сохранившимся описаниям, отправлялись в лес целыми партиями. За десятину липового леса они платили до ста рублей. Снимали лыко специальным деревянным пырком, оставляя совершенно голый ствол. Лучшим считалось лыко, добытое весной, когда на липе начинали распускаться первые листочки, поэтому чаще всего такая операция губила дерево. Отсюда пошло выражение "ободрать как липку".

Тщательно снятые лыки затем завязывали в пучки и хранили в сенях или на чердаке. Перед плетением лаптей лыко в течение суток обязательно отмачивали в теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луб. Из воза лык получалось приблизительно 300 пар лаптей. Плели лапти от двух до десяти пар в день в зависимости от опыта и сноровки.

Для плетения лаптя нужна была деревянная колодка и костяной или железный крючок - кочедык. Особого навыка требовало плетение запятника, где сводились все лыки. Говорят, что сам Петр I учился плести лапти и что сплетенный им образец хранился среди его вещей в Эрмитаже еще в начале прошлого столетия.

О недолговечности плетеной обуви свидетельствует поговорка: "В дорогу идти, пятеры лапти сплести". Зимой мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал их в четыре дня.

Еще во время Гражданской войны () в лаптях ходила бoльшая часть Красной армии. Их заготовкой занималась специальная комиссия, снабжавшая солдат валяной обувью и лаптями.

Возникает интересный вопрос. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры, березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху. Однако этого не произошло. Почему?

Возникает интересный вопрос. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры, березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху. Однако этого не произошло. Почему?

Дело в том, что наши далёкие предки-язычники с большим почитанием относились к природе, к деревьям, водам, озерам. Окружающая природа обожествлялась и считалась священной. Языческие боги охраняли и оберегали поля, реки, озера и деревья. Поэтому, вряд ли древние славяне поступали душегубски с деревьями. Скорее всего, русичи владели различными способами брать часть коры, не губя дерева, и умудрялись раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы. Лапти просуществовали не одно столетие, и теперь являются символом русской деревни и добрым памятником о наших славных предках.

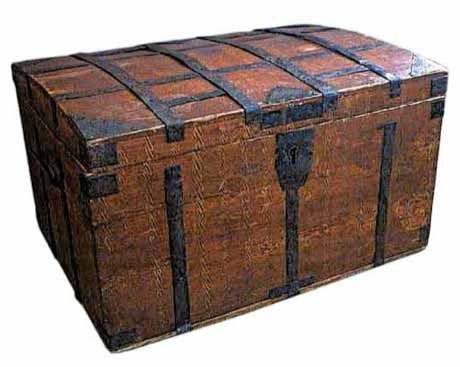

Сундуки

Сундуки

Возникновение и развитие основных форм крестьянской мебели неразрывно связано с изменениями, происходившими в городском жилище. Мебельные формы, бытовавшие в городах, будь то столы, лавки, сундуки, поставцы или шкафы, пришли на Русь из Европы.

Крестьянская мебель выполнялась из местных недорогих пород дерева. В центральных губерниях ее производили из сосны, ели, осины, березы, липы, дуба; на севере — из ели, сосны и лиственницы. Надо отметить, что лучший русский лес — вологодский. Именно из вологодской лиственницы делали удивительные сундуки, в которых никогда не заводилась моль.

Каждый предмет крестьянской мебели имеет свою затерявшуюся в веках родословную. Существуя в потоке времени, старые вещи сохраняют неповторимость, приобретая с каждым годом все большее очарование и загадочность.

Исследования показали, что излюбленными формами на Руси были сундуки, столы, поставцы, буфеты, шкафы. История сундука берет свое начало в Египте. Вплоть до ХIII века были распространены ранние европейские сундуки, которые выдалбливали в дереве. Их назвали просто сундуками. Позже сформировался привычный нам сундук, сделанный из планок, соединенных гвоздями, обитый металлическими лентами. Сундуки во все времена имели различные размеры и формы. В средние века изготавливали переносные сундуки-кровати, сундуки для хранения денег, посуды, одежды.

Сундук стоял практически в каждом русском доме и являлся своеобразным хранителем семейного быта. Еще в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» писал, что «сундуки и коробьи — коренная русская утварь». Говоря об истории возникновении этой формы на Руси, можно допустить, что сундук известен со времен монголо-татарских завоеваний, о чем говорит и происхождение слова. Именно в сундуках монгольские воины переносили свой скарб, в них же хоронили воинов. Может быть, отсюда проистекает определенное сходство сундука с саркофагом.

На Руси были распространены два вида сундуков — с плоской откидной крышкой и выпуклой. Они различались также по размерам: от маленьких, близких к шкатулкам, предназначенных для хранения ценных украшений, бытовых мелочей, денег, а также более ранних сундуков-«подголовков», теремков, сундучков для приданого, до огромных, предназначенных для одежды или продуктов. Для прочности сундук оковывали железными полосами, иногда гладкими, иногда с просеченным узором. На большие сундуки навешивали большие замки. Часто стенки покрывали условной росписью: с растительными (на русском Севере) или зооморфными мотивами (у малых народностей).

На Руси были распространены два вида сундуков — с плоской откидной крышкой и выпуклой. Они различались также по размерам: от маленьких, близких к шкатулкам, предназначенных для хранения ценных украшений, бытовых мелочей, денег, а также более ранних сундуков-«подголовков», теремков, сундучков для приданого, до огромных, предназначенных для одежды или продуктов. Для прочности сундук оковывали железными полосами, иногда гладкими, иногда с просеченным узором. На большие сундуки навешивали большие замки. Часто стенки покрывали условной росписью: с растительными (на русском Севере) или зооморфными мотивами (у малых народностей).

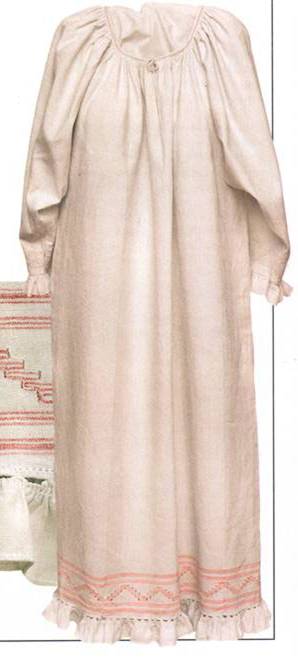

Одежда

Одежда

Одежда в жизни наших предков имела очень большое значение, по ней можно было узнать про человека практически все, из какой местности он родом, какого роду-племени, его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Как говориться — «Встречают по одежке, провожают по уму».

Древнейшее известие о русской княжеской одежде принадлежит византийскому историку Льву Диакону XII в. Описывая свидание князя Святослава с императором Иоанном Цимисхием, Лев Диакон так рисует облик русского князя: «Видом он был таков: роста умеренного, ни сверх меры высокого и не слишком малого, с густыми бровями. Глаза у него голубые, нос плоский; бороды у него не было, но сверху над губой свисающие вниз густые, излишне обильные волосы. Голова у него была совершенно голая; на одной ее стороне висел локон, означающий благородство происхождения; шея крепкая, грудь широкая, и весь стан очень хорошо сложенный. Казался же он угрюмым и мрачным. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная, жемчужинами, с рубином посередине. Одежда на нем была белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты». Здесь одежда князя состоит из простой рубахи и ни чем не отличающаяся от княжеской свиты.

Слово «одежда» является заимствованием из церковно-славянского языка и обозначает совокупность предметов, которыми прикрывают тело". Оно развилось из праславянского слова odedja. В древности чаще использовали слово — «одёжа».

«Портки» в древности произносили иначе — «порты». Родственно глаголу «пороть» («вспороть»), а по-древнерусски «резать». Так называли всю одежду, древнее значение — «одежда вообще» — сохранилось для нас в слове «портной». Языковедами отмечен и ещё один смысл — «кожа с задних ног животного», в дальнейшем «порты» всё чаще обозначали одежду для ног. Пока не превратились в «портки».

Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Она часто соотносилась с судьбой человека. Например у восточных славян считалось, что если продать свою рубаху значит продать и свое счастье.

Основу славянского костюма составляла длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды. В источниках часты упоминания ветхой простой одежды «руб», «рубищ» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани.

По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). Так поступали потому, что верили в священную силу предметов и одежы. Пытаясь таким способом заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков она не имела половых различий и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, перешедших от старших сестер и братьев, или перешитые из старых вещей родителей.

Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. А он в разных местностях и даже семьях проводился в разное время. Бывало, что девушка до свадьбы ходила в рубахе, «венчальная рубаха» считалась символом невинности невесты.

Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Скорее всего, ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Скорее всего, ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, реже из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. И это была не только забава, а скорее всего дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть.

Рубашка определялась фактически как вторая кожа, то есть вторая сущность человека, на ней оформлялись детали и вышивка, особенно все отверстия: рукава, ворот, подол, покрывались вышивкой, которая содержала языческие символы. По мнению древних, это оберегало и тело, и душу человека, который носил эту рубаху (одежду).

Иногда встречался в рубахах и воротник «стоечкой» но это крайне редко, разрез от ворота был прямой посередине, иногда бывал и косой либо справа, либо слева. Именно ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой, у богатых людей это было золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье».

|

Такие рубахи преобладали в Московской губернии. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Рубахи с прямыми поликами, присоединёнными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Такие рубахи преобладали в Московской губернии. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Рубахи с прямыми поликами, присоединёнными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

А холщовые белые рубахи северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII веке и в первой половине XIX века сарафаны делали из однотонной, цветной ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Это подчеркивало яркую и узорную вышивку рубах и передников. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц.

Девичий праздничный костюм. Начало XX в.

Вятская губерния, Вятский уезд.