-

Введение в биоэнергетику

-

Определение биоэнергетики как науки

-

Значение биоэнергетики для биологии, медицины и экологии

-

Основные задачи и цели изучения предмета

-

-

Основные понятия и термины

-

Энергия и её виды в живых системах

-

Метаболизм: анаболизм и катаболизм

-

Термодинамические основы биоэнергетики

-

АТФ и его роль как универсального энергетического носителя

-

-

Механизмы получения и использования энергии в клетке

-

Гликолиз: этапы и энергетический выход

-

Цикл Кребса: основные реакции и значение

-

Электрон-транспортная цепь и окислительное фосфорилирование

-

Фотосинтез как процесс преобразования световой энергии в химическую

-

-

Энергетический обмен в различных типах клеток

-

Особенности биоэнергетики прокариот и эукариот

-

Энергетика мышечной клетки при аэробных и анаэробных условиях

-

Роль митохондрий и хлоропластов в энергетическом обмене

-

-

Регуляция биоэнергетических процессов

-

Механизмы контроля энергетического обмена

-

Аллостерическая регуляция ключевых ферментов

-

Влияние гормонов и внешних факторов на биоэнергетику

-

-

Методы изучения биоэнергетики

-

Биохимические методы (ферментные анализы, измерение АТФ)

-

Физические методы (спектроскопия, микроскопия)

-

Молекулярно-биологические методы

-

-

Практическая часть

-

Анализ энергетического обмена на примере гликолиза и цикла Кребса

-

Определение активности ферментов, участвующих в биоэнергетике

-

Решение типовых задач по расчёту энергетического баланса

-

-

Заключение и обсуждение

-

Краткое резюме пройденного материала

-

Ответы на вопросы студентов

-

Обсуждение практического значения биоэнергетики в медицине и биотехнологии

-

-

Домашнее задание

-

Подготовить доклад по одной из тем (например, фотосинтез или митохондриальная энергетика)

-

Решить задачи на энергетический баланс

-

Прочитать и подготовить конспект по дополнительной литературе

-

Каковы основные механизмы передачи энергии в живых организмах?

Биоэнергетика изучает процессы, которые обеспечивают живые организмы энергией для поддержания жизни и выполнения биологических функций. Энергия, которая используется в клетках, поступает в виде химической энергии, которая хранится в молекулах, таких как АТФ (аденозинтрифосфат). Основными источниками энергии в организме являются углеводы, липиды и белки, которые при окислении высвобождают необходимую энергию.

-

Процесс клеточного дыхания

Основным механизмом передачи энергии в клетках является клеточное дыхание, которое включает в себя несколько этапов: гликолиз, цикл Кребса и электронно-транспортную цепь.

-

Гликолиз происходит в цитоплазме клетки и представляет собой процесс расщепления глюкозы на две молекулы пирувата с образованием 2 молекул АТФ.

-

Цикл Кребса (или цикл лимонной кислоты) происходит в митохондриях, где пируват окисляется до углекислого газа, высвобождая энергию в виде NADH и FADH2. Эти молекулы затем передают электроны в электронно-транспортную цепь, где с помощью кислорода происходит синтез 34 молекул АТФ.

-

Фосфорилирование и синтез АТФ

АТФ является основной молекулой, которая переносит и сохраняет химическую энергию в клетке. АТФ синтезируется в процессе фосфорилирования. В митохондриях происходит окислительное фосфорилирование, где энергия, высвобождаемая в ходе окисления молекул, используется для синтеза АТФ. Этот процесс происходит на мембране митохондрий, где с помощью ферментов осуществляется перенос протонов через мембрану и создание градиента, который используется для синтеза АТФ. -

Энергетические обмены при физической активности

Во время физической активности организм активно использует АТФ, причем в зависимости от интенсивности нагрузки используются разные пути синтеза энергии. При коротких интенсивных нагрузках (например, спринте) энергия преимущественно обеспечивается за счет анаэробного гликолиза, в то время как при продолжительных нагрузках (например, марафоне) основной источник энергии — окисление углеводов и жиров в аэробных условиях. -

Молекулы-носители энергии

Кроме АТФ, клетка использует и другие молекулы для переноса энергии, такие как НАДН и ФАДН2, которые играют ключевую роль в процессе клеточного дыхания. Эти молекулы захватывают и переносят электроны, необходимые для синтеза АТФ в митохондриях. -

Роль митохондрий в энергетическом обмене

Митохондрии являются основными органеллами клеток, где происходит основная часть энергетических процессов. Их двойная мембрана и наличие собственной ДНК позволяют митохондриям эффективно производить энергию. На внутренней мембране митохондрий находится много ферментов, которые участвуют в цикле Кребса и электронно-транспортной цепи. -

Регуляция энергетических процессов

Клетки регулируют процессы обмена веществ с помощью различных гормонов и ферментов, которые обеспечивают баланс между синтезом и потреблением энергии. Например, инсулин стимулирует поглощение глюкозы клетками, а глюкагон, наоборот, способствует высвобождению глюкозы из запасов в печени.

Таким образом, механизмы передачи энергии в живых организмах базируются на сложных биохимических процессах, обеспечивающих стабильное поддержание жизнедеятельности. Энергия, получаемая из пищи, преобразуется в форму, пригодную для использования клетками, и играет ключевую роль в поддержании всех биологических функций организма.

В чем различия и сходства биологической и технической биоэнергетики?

Биоэнергетика как научная дисциплина изучает преобразование энергии в живых организмах и применение биологических процессов для получения энергии в техническом контексте. Сравнительный анализ биологической и технической биоэнергетики позволяет выделить их основные характеристики, функции и методы использования.

1. Определение и объект исследования

-

Биологическая биоэнергетика изучает механизмы образования, преобразования и использования энергии в живых системах. Основное внимание уделяется процессам метаболизма, фотосинтеза, дыхания, биоэнергетическим цепям, обеспечивающим жизнедеятельность клеток.

-

Техническая биоэнергетика рассматривает использование биологических источников энергии (биомассы, биогаза, биотоплива) для производства тепла, электроэнергии и топлива. Основной объект — преобразование биологического сырья в энергоносители с помощью инженерных технологий.

2. Источники и формы энергии

-

В биологической биоэнергетике главным источником энергии служит солнечный свет, который через фотосинтез преобразуется в химическую энергию органических веществ. В организме энергия запасается в виде АТФ, запасных полисахаридов и липидов.

-

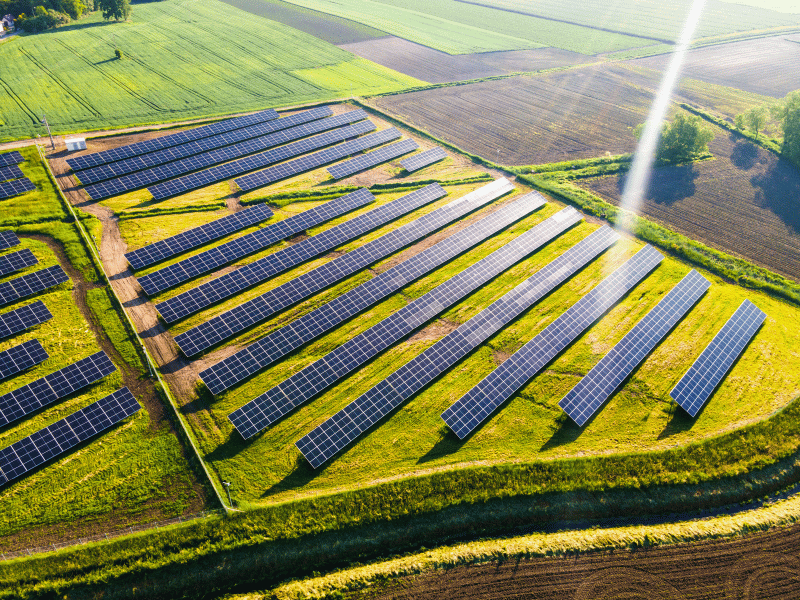

В технической биоэнергетике источниками служат биомасса (растительные и животные остатки), биогаз (метан, получаемый анаэробным разложением органики), биотопливо (этанол, биодизель). Энергия в виде химических связей биомассы преобразуется в тепло или электроэнергию.

3. Основные процессы

-

Биологическая биоэнергетика опирается на биохимические реакции: фотосинтез, клеточное дыхание (гликолиз, цикл Кребса, окислительное фосфорилирование). Энергия преобразуется с высокой степенью селективности, регулируется ферментами и зависит от жизненного цикла и состояния клетки.

-

Техническая биоэнергетика включает процессы биоконверсии (ферментация, анаэробное брожение), термохимические методы (пиролиз, газификация, сжигание) и механические методы обработки сырья. Цель — максимальное извлечение энергии с минимальными потерями и вредными выбросами.

4. Цели и задачи

-

Биологическая биоэнергетика направлена на понимание энергетического обмена живых организмов, что позволяет улучшать здоровье, биотехнологии и сельское хозяйство.

-

Техническая биоэнергетика ориентирована на разработку устойчивых источников энергии, снижение зависимости от ископаемого топлива и уменьшение углеродного следа.

5. Экологический аспект

-

Биологическая биоэнергетика рассматривает влияние энергетических процессов на живые организмы, регуляцию баланса энергии и веществ в экосистемах.

-

Техническая биоэнергетика стремится к снижению загрязнения окружающей среды, рациональному использованию возобновляемых ресурсов и интеграции с природными циклами.

6. Инструменты и методы изучения

-

Биологическая биоэнергетика применяет методы молекулярной биологии, биохимии, биофизики, моделирование клеточных процессов.

-

Техническая биоэнергетика использует инженерные технологии, термодинамический анализ, экспериментальные установки для получения и переработки биотоплива.

7. Взаимодействие и интеграция

-

Биологические знания служат основой для разработки новых технических методов переработки биомассы, улучшения процессов ферментации и производства биотоплива.

-

Техническая биоэнергетика реализует практические применения, направленные на устойчивое развитие и энергетическую безопасность общества.

Таким образом, биологическая и техническая биоэнергетика представляют собой взаимодополняющие направления, где первая изучает природные энергетические процессы в живых системах, а вторая использует эти знания для создания эффективных технологий получения энергии из биологических ресурсов.

Какие достижения и перспективы в области биоэнергетики были обсуждены на конференции?

На недавней научной конференции по биоэнергетике были рассмотрены важнейшие достижения в области биоэнергетики, а также потенциальные направления для дальнейших исследований и развития. Одним из центральных вопросов, поднятых на конференции, стала роль биоэнергетических процессов в устойчивом развитии и обеспечении энергетической безопасности на планете.

Биоэнергетика, как наука, изучает преобразование биологических ресурсов в энергию. В последние десятилетия исследования в этой области получили новое развитие благодаря развитию биотехнологий и более глубокому пониманию метаболических процессов, происходящих в клетках живых организмов. Ученые сосредоточили внимание на том, как микробиологические и ферментативные процессы могут быть использованы для производства возобновляемой энергии.

Одним из основных обсуждаемых вопросов была эффективность биомассы как источника энергии. Были представлены новые данные о методах получения энергии из отходов сельского хозяйства и лесопромышленности, а также отработанных органических материалов. Исследования в области термохимических и биохимических процессов углубляются, и новые разработки позволяют значительно повысить КПД этих процессов. Среди перспективных направлений – использование водорослей и других микроорганизмов для получения биоэтанола и биобутанола.

Особое внимание было уделено микробным топливным элементам (МТЭ), которые представляют собой устройства, генерирующие электрическую энергию за счет окисления органических веществ с участием микробов. Презентации исследователей показали, что в последние годы этот подход становится все более перспективным, благодаря повышению стабильности работы таких элементов и улучшению их производительности. В частности, были предложены методы увеличения эффективности за счет оптимизации условий работы микробов, а также разработки новых материалов для катодов и анодов, что может значительно снизить стоимость и увеличить срок службы таких устройств.

Еще одной важной темой, обсуждавшейся на конференции, стали биологические источники водорода. Водород является перспективным экологически чистым топливом, однако его производство с использованием биологических методов до сих пор сталкивается с рядом трудностей. Были озвучены новые методы, которые позволяют эффективно получать водород при помощи водорослей и бактерий, что дает надежду на дальнейшее развитие водородной энергетики. Эксперименты показали, что использование микробных водородных ферм может быть экономически выгодным и экологически безопасным способом получения водорода.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала необходимость создания новых материалов и технологий для эффективного хранения и переработки энергии. Исследования в области биоаккумуляторов и биосуперконденсаторов на основе органических соединений и биополимеров показывают хорошие перспективы для создания более безопасных и долговечных источников энергии.

Кроме того, на конференции был затронут вопрос интеграции биоэнергетических решений в существующие энергетические системы. Вопросы взаимодействия между возобновляемыми источниками энергии и традиционными энергетическими системами требуют комплексного подхода. Одним из возможных решений может стать использование биогаза в сочетании с солнечной и ветровой энергетикой для обеспечения стабильности и снижения зависимости от ископаемых видов топлива.

Обсуждение биоэнергетических технологий также не обошло внимание экологических аспектов. Проблема воздействия на окружающую среду производства биотоплива была поднята многими докладчиками. Некоторые ученые указали на то, что не все методы производства биоэнергии являются устойчивыми, так как они могут привести к истощению земельных ресурсов, вырубке лесов и снижению биологического разнообразия. Поэтому в будущем особое внимание будет уделено разработке технологий, минимизирующих негативное воздействие на экологию.

В заключение, на конференции было подчеркнуто, что биоэнергетика, несмотря на множество перспективных направлений, требует комплексного подхода и междисциплинарного сотрудничества. Успех в этой области зависит не только от научных исследований, но и от внедрения инноваций в промышленность, а также от разработки законодательных и экономических механизмов, способствующих устойчивому развитию биоэнергетических технологий.

Какие процессы лежат в основе биоэнергетики клетки?

Биоэнергетика клетки изучает процессы преобразования энергии в живых организмах, особенно в клетках. Клетки получают, используют и преобразуют энергию для поддержания своих жизненных функций. Основным источником энергии для клеток является аденозинтрифосфат (АТФ), который синтезируется в митохондриях — органеллах, играющих ключевую роль в процессе клеточного дыхания.

Процесс клеточного дыхания включает три основных этапа: гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование. В каждом из этих этапов энергия из химических связей пищи преобразуется в форму, пригодную для использования клеткой.

-

Гликолиз. Это первый этап, который происходит в цитоплазме клетки. В ходе гликолиза молекулы глюкозы (или других углеводов) расщепляются на две молекулы пирувата, с образованием 2 молекул АТФ и нескольких молекул NADH, которые позже будут использованы в более поздних этапах. Этот процесс не требует кислорода и может происходить в анаэробных условиях.

-

Цикл Кребса. Пируват, образующийся в результате гликолиза, транспортируется в митохондрии, где он преобразуется в ацетил-КоА. Этот промежуточный продукт вступает в цикл Кребса, состоящий из ряда реакций, в ходе которых происходит окисление ацетил-КоА с выделением углекислого газа и образованием высокоэнергетических молекул NADH и FADH2, а также небольшого количества АТФ.

-

Окислительное фосфорилирование. Этот процесс происходит на внутренней мембране митохондрий и включает в себя электронно-транспортную цепь и фосфорилирование АДФ до АТФ с использованием энергии, полученной от переноса электронов через мембрану. В ходе этого процесса кислород служит конечным акцептором электронов, образуя воду. Энергия, выделяющаяся при передаче электронов, используется для создания протонного градиента, который затем приводит к синтезу АТФ с помощью фермента АТФ-синтазы.

Окислительное фосфорилирование — это наиболее эффективный способ производства АТФ, так как при его реализации клетка получает около 34 молекул АТФ на одну молекулу глюкозы. Этот процесс требует кислорода, и если его недостаточно, клетка может перейти на анаэробные процессы, такие как молочнокислое брожение, но при этом производство АТФ значительно снижается.

Таким образом, биоэнергетика клеток включает сложные взаимодействия метаболических путей, направленных на извлечение энергии из пищи и её конвертацию в доступную форму для клеточных процессов. Эффективность этих процессов критически важна для выживания клеток, поддержания их функций и общего гомеостаза организма. Понимание этих процессов помогает в разработке новых методов лечения различных заболеваний, включая заболевания, связанные с нарушением метаболизма энергии, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и различные виды рака.

Какие современные подходы к изучению биоэнергетики клеток и их роли в биологических процессах?

Современные подходы к изучению биоэнергетики клеток и их роли в биологических процессах фокусируются на анализе молекулярных механизмов, которые обеспечивают выработку и использование энергии в клетке. Ключевыми процессами являются дыхание клеток, фотосинтез, а также метаболизм углеводов, жиров и белков. Важным аспектом является понимание того, как клетки регулируют свою энергетическую деятельность в ответ на изменения внешней среды, что имеет огромное значение для диагностики и лечения различных заболеваний.

Один из основных современных подходов — это использование методов молекулярной биологии, биохимии и клеточной физиологии для детального изучения энергетических путей. Технологии секвенирования ДНК и РНК, а также белков, позволяют определить генетические и молекулярные механизмы, которые регулируют энергетические обмены в клетках. Много внимания уделяется исследованию митохондрий, как основного источника клеточной энергии в форме АТФ, а также их роли в клеточной смерти и старении.

Методы флуоресцентной микроскопии и масс-спектрометрии используются для мониторинга метаболических путей и обмена веществ в реальном времени. Кроме того, современные подходы включают моделирование клеточных и метаболических процессов с использованием математических и вычислительных методов, что позволяет предсказать изменения в энергетическом балансе клеток при различных условиях.

В последнее время значительное внимание уделяется изучению роли энергетических процессов в патофизиологии различных заболеваний, таких как рак, диабет, нейродегенеративные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Например, изменения в митохондриальной функции и метаболическом фоне клетки могут приводить к нарушению нормальной работы организма, что делает биоэнергетику важным направлением в области медицины и фармакологии.

Кроме того, биоэнергетика клеток активно исследуется в контексте биотехнологий и биоэнергетических технологий. Современные достижения в области биоинженерии позволяют разрабатывать новые подходы к производству энергии с использованием живых систем, такие как биобатареи, биотопливо и другие формы устойчивой энергии.

Таким образом, современные подходы к изучению биоэнергетики клеток и их роли в биологических процессах охватывают широкий спектр методов и направлений, что позволяет не только углубленно исследовать основы клеточной энергетики, но и разрабатывать новые технологии для медицины, фармацевтики и энергетики.

Какие темы можно выбрать для курсовой работы по биоэнергетике?

-

Роль митохондрий в производстве энергии в клетках организма

Митохондрии являются основными энергетическими станциями клетки, где происходит производство аденозинтрифосфата (АТФ) через процесс окислительного фосфорилирования. Важно рассмотреть структуру митохондрий, их функции и механизмы, с помощью которых они генерируют энергию, а также роль митохондрий в клеточном метаболизме и их влияние на здоровье человека. -

Анаэробное и аэробное дыхание: различия в энергетическом обмене

Анаэробное и аэробное дыхание являются двумя основными путями получения энергии в клетках. Аэробное дыхание более эффективно с точки зрения производства АТФ, поскольку оно использует кислород. В отличие от него, анаэробное дыхание происходит без кислорода, что приводит к меньшему количеству произведенной энергии. В курсовой работе можно исследовать механизмы и различия этих процессов, а также их влияние на физиологические процессы организма. -

Роль окислительного фосфорилирования в клеточном метаболизме

Окислительное фосфорилирование представляет собой процесс, при котором происходит синтез АТФ за счет энергии, высвобождаемой при окислении органических молекул. Рассмотрение его роли в клеточном метаболизме важно для понимания того, как клетка получает и использует энергию для своей жизнедеятельности, а также какие нарушения этого процесса могут приводить к заболеваниям. -

Биоэнергетика мышечного сокращения

Мышечное сокращение требует значительных затрат энергии. Процесс включает преобразование химической энергии в механическую работу, которая происходит за счет гидролиза АТФ. Важно рассмотреть, какие источники энергии используются мышцами в процессе сокращения, как осуществляется переход от аэробного к анаэробному метаболизму, и как адаптация к физической нагрузке влияет на биоэнергетические процессы в мышцах. -

Метаболизм углеводов и жиров как источников энергии в организме

Углеводы и жиры являются основными источниками энергии для клеток организма. Углеводы в основном используются в анаэробных условиях, а жиры — в аэробных. В курсовой работе можно рассмотреть механизмы окисления углеводов и жиров, их роль в поддержании энергетического баланса организма, а также влияние диеты и физических нагрузок на использование этих субстратов. -

Энергетический обмен в клетках при стрессовых ситуациях

В условиях стресса клетки активируют различные метаболические пути, чтобы быстро обеспечить себя необходимой энергией. Важным аспектом является роль гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые регулируют энергетический обмен. В курсовой можно рассмотреть, как организм адаптируется к стрессовым воздействиям и какие изменения происходят в метаболизме клеток. -

Биоэнергетика в растениях: фотосинтез как источник энергии

Фотосинтез — процесс, при котором растения преобразуют солнечную энергию в химическую, синтезируя органические вещества из углекислого газа и воды. В курсовой можно рассмотреть механизмы фотосинтеза, его этапы (световая и темновая реакции), а также роль фотосинтетических пигментов, таких как хлорофилл, в улавливании солнечного света. -

Влияние физических упражнений на биоэнергетические процессы в организме человека

Физическая активность активирует различные метаболические пути, связанные с производством энергии. Во время тренировки организм использует как аэробные, так и анаэробные пути. Рассмотрение изменений в биоэнергетике человека в ответ на различные виды физических нагрузок поможет глубже понять механизмы адаптации организма к регулярным тренировкам и их влияние на здоровье. -

Молекулы-носители энергии: роль АТФ, НАДФ и другие в клеточном метаболизме

Аденозинтрифосфат (АТФ) является основным "носителем" энергии в клетках, однако существуют и другие молекулы, такие как НАДФ (никотинамидадениндинуклеотид фосфат), которые также играют важную роль в метаболических процессах. В курсовой можно исследовать, как различные молекулы участвуют в переносе энергии в клетке и как они взаимодействуют между собой. -

Энергетический обмен в клетках при различных заболеваниях

Нарушения в биоэнергетике клеток могут приводить к различным заболеваниям, таким как рак, диабет, болезни сердца. В курсовой можно рассмотреть, какие изменения происходят в метаболизме клеток при этих заболеваниях, а также какие молекулярные и биохимические механизмы лежат в основе таких нарушений.

Каковы основные механизмы передачи энергии в биологических системах?

Передача энергии в биологических системах является основой для поддержания жизнедеятельности клеток и организмов в целом. В биологии существуют различные механизмы, благодаря которым осуществляется этот процесс, начиная от трансформации солнечной энергии в химическую и заканчивая использованием этой химической энергии в клеточных реакциях. Эти процессы происходят на молекулярном уровне и включают несколько ключевых этапов.

-

Фотосинтез

Фотосинтез является первичным источником энергии для всех живых существ на Земле, поскольку растения, водоросли и некоторые бактерии могут преобразовывать солнечную энергию в химическую, запасая её в виде углеводов. Основным процессом, при котором происходит эта трансформация, является фотосинтез. Он происходит в хлоропластах клеток растений и других фотосинтетических организмов. В процессе фотосинтеза световая энергия используется для превращения углекислого газа и воды в глюкозу и кислород. Главный механизм этого процесса — это цепь реакций, которая включает фотохимические процессы в мембранах тилакоидов и биохимические реакции, происходящие в строме хлоропластов. -

Клеточное дыхание

Клеточное дыхание представляет собой процесс, при котором организмы извлекают энергию из органических соединений, таких как глюкоза, для поддержания жизнедеятельности клеток. Он включает несколько этапов, среди которых важнейшими являются гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование, происходящее в митохондриях. В ходе этих процессов из химической энергии глюкозы высвобождается энергия в виде АТФ (аденозинтрифосфата) — основного источника энергии для всех клеточных процессов. Клеточное дыхание может протекать как в аэробных, так и в анаэробных условиях, что определяет использование кислорода в качестве конечного акцептора электронов в митохондриях. -

Аденозинтрифосфат (АТФ)

АТФ является центральной молекулой, которая переносит энергию в клетках. Энергия, необходимая для биохимических реакций в организме, высвобождается из АТФ при его гидролизе. АТФ синтезируется в процессе клеточного дыхания и используется для многих жизненно важных процессов, включая синтез белков, репликацию ДНК, сокращение мышц и другие активности, требующие затрат энергии. АТФ служит своего рода аккумулятором, обеспечивая клетки необходимой энергией в нужное время. -

Энергетический обмен в митохондриях

Митохондрии — это клеточные органеллы, которые отвечают за энергетический обмен и выработку АТФ. В них происходят два основных процесса, связанных с передачей энергии: цикл Кребса и окислительное фосфорилирование. В митохондриях осуществляется переработка углеводов, жиров и белков в молекулы АТФ с участием кислорода. Электронно-транспортная цепь, расположенная в мембране митохондрий, играет ключевую роль в образовании АТФ, а конечным акцептором электронов в этой цепи является молекулярный кислород. -

Биосинтез макромолекул

Важным аспектом передачи энергии в биологических системах является использование энергии для синтеза различных макромолекул, таких как белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды. Эти процессы требуют затрат энергии, которая предоставляется молекулой АТФ. Например, для синтеза белков необходимы энергетические затраты на активирование аминокислот, связывание их в пептидную цепь и другие этапы трансляции, происходящие в рибосомах. -

Термогенез и поддержание гомеостаза

Для поддержания постоянной температуры тела и других физиологических параметров организма, таких как pH, концентрация ионов и других веществ, необходимо постоянно расходовать энергию. Этот процесс называется термогенезом. У теплокровных животных, например, происходит регулирование обмена веществ для поддержания стабильной температуры тела. Митохондрии играют ключевую роль в термогенезе, обеспечивая производство тепла при окислении питательных веществ.

Таким образом, механизмы передачи энергии в биологических системах являются неотъемлемой частью функционирования клеток и организма в целом. Энергия, полученная в ходе фотосинтеза и клеточного дыхания, используется для обеспечения жизнедеятельности, синтеза молекул, поддержания структуры и функции клеток, а также для регулирования процессов термогенеза и других аспектов гомеостаза. Все эти процессы взаимосвязаны и необходимы для нормального функционирования живых существ.

Какие перспективы развития биоэнергетики и ее роль в современном энергетическом балансе?

Биоэнергетика представляет собой направление энергетики, основанное на использовании биомассы — органических материалов растительного и животного происхождения — в качестве источника энергии. В контексте глобальной энергетической трансформации и усилий по сокращению выбросов парниковых газов, биоэнергетика приобретает все более важное значение как один из возобновляемых и экологически устойчивых источников энергии.

Перспективы развития биоэнергетики связаны с несколькими ключевыми аспектами. Во-первых, это технологические инновации в области преобразования биомассы в энергию. Современные методы включают термохимические процессы (пиролиз, газификация, сжигание), биохимические процессы (ферментация, анаэробное разложение) и прямое сжигание. Развитие технологий второго и третьего поколения биотоплива, таких как производство биодизеля и биогаза из отходов и непищевых растений, расширяет возможности эффективного использования биоэнергетического потенциала.

Во-вторых, важным фактором является экологическая устойчивость. Биоэнергетика способна снизить нагрузку на окружающую среду за счет замещения ископаемых видов топлива и уменьшения выбросов углекислого газа. Однако необходимо учитывать баланс между производством биотоплива и сохранением земельных ресурсов, биоразнообразия и пищевой безопасности.

В-третьих, биоэнергетика играет важную роль в энергетическом балансе регионов с развитым сельским хозяйством и лесной промышленностью, где биомасса может стать локальным и доступным источником энергии. В таких регионах биоэнергетика способствует не только энергетической независимости, но и развитию экономики, созданию рабочих мест и повышению устойчивости сельских территорий.

Среди проблем, сдерживающих развитие отрасли, выделяются вопросы логистики сбора и транспортировки биомассы, инвестиционная привлекательность проектов, а также необходимость создания комплексной нормативной базы и стимулирующих мер. Успешное решение этих вопросов позволит расширить применение биоэнергетики как компонента гибридных энергосистем и систем распределенной генерации.

Таким образом, биоэнергетика — это перспективное направление в сфере возобновляемых источников энергии, обладающее потенциалом значительно повлиять на энергетический баланс и экологическую ситуацию, при условии комплексного подхода к развитию технологий, нормативного регулирования и устойчивого управления ресурсами.

Какая тема может быть выбрана для практической работы по биоэнергетике?

Тема практической работы: «Изучение энергетического метаболизма митохондрий в клетках животных»

Обоснование выбора темы:

Энергетический метаболизм митохондрий — центральная тема биоэнергетики, так как митохондрии являются основными производителями энергии в форме АТФ в клетках эукариот. Понимание механизмов работы митохондрий, процессов окислительного фосфорилирования и транспорта электронов позволяет глубже понять основы жизни на молекулярном уровне, а также дает практическое значение для медицинских, биохимических и биотехнологических исследований.

Цель работы:

Проанализировать процесс производства энергии в митохондриях с использованием различных субстратов и ингибиторов. Оценить влияние различных факторов (температура, наличие кислорода, ингибиторы дыхательной цепи) на эффективность образования АТФ.

Основные задачи:

-

Изолировать митохондрии из тканей животных (например, из печени крысы) с использованием центрифугирования.

-

Оценить активность дыхательной цепи митохондрий с помощью кислородного электрода (полярография).

-

Изучить влияние различных субстратов (сукцинат, малат, пируват) на активность дыхания митохондрий.

-

Проанализировать влияние ингибиторов дыхательной цепи (например, цианид, ротенон, малонат) на уровень потребления кислорода.

-

Определить коэффициент Р/О (отношение количества молей синтезированного АТФ к молям потребленного кислорода) при различных условиях.

-

Сделать вывод о зависимости синтеза АТФ от структуры и функции митохондриальной мембраны.

Методы, используемые в работе:

-

Дифференциальное центрифугирование для выделения митохондрий

-

Полярографический метод измерения потребления кислорода

-

Биохимическое определение концентрации АТФ

-

Построение кинетических кривых дыхания

-

Использование специфических ингибиторов для анализа разных участков дыхательной цепи

Ожидаемые результаты:

-

Получены количественные данные об активности дыхания митохондрий

-

Установлены зависимости между типом используемого субстрата и скоростью окисления

-

Выявлено влияние различных ингибиторов на дыхательную активность

-

Сделаны выводы о важности сохранения мембранного потенциала и структуры митохондрий для процессов биоэнергетики

Практическое значение:

Работа позволяет освоить методики изоляции органелл, изучения метаболических путей и оценки функционального состояния митохондрий. Эти навыки важны для последующих исследований в области биохимии, клеточной биологии, физиологии и фармакологии.

Альтернативные варианты темы:

-

«Сравнительная биоэнергетика аэробных и анаэробных организмов»

-

«Фотосинтетическая энергия и её преобразование в хлоропластах»

-

«Роль протонного градиента в синтезе АТФ: экспериментальная оценка»

Какие основные механизмы биоэнергетики клетки?

Биоэнергетика клетки изучает процессы, которые происходят в клетке для получения, хранения и использования энергии. Основным источником энергии в клетках является АТФ (аденозинтрифосфат), который синтезируется и используется в различных биохимических реакциях. Механизмы биоэнергетики клеток тесно связаны с процессами метаболизма, в частности, с катаболизмом, анаболизмом и переносом энергии.

-

Гликолиз – первый этап клеточного дыхания, при котором молекулы глюкозы распадаются на две молекулы пирувата с образованием АТФ. Этот процесс происходит в цитоплазме клетки и не требует кислорода (анаэробный процесс), однако при наличии кислорода может продолжиться в митохондриях.

-

Цикл Кребса (цикл лимонной кислоты) – второй этап клеточного дыхания, который происходит в митохондриях. Пируват, полученный в ходе гликолиза, превращается в ацетил-КоА, который вступает в цикл Кребса, приводящий к образованию высокоэнергетических молекул NADH и FADH2. Эти молекулы являются носителями электронов, которые будут использованы на следующем этапе для синтеза АТФ.

-

Цепь переноса электронов и окислительное фосфорилирование – третий этап клеточного дыхания, происходящий в мембране митохондрий. Электроны, переданные от NADH и FADH2, проходят через серию белков (комплексов I-IV), высвобождая энергию, которая используется для прокачки протонов через мембрану митохондрий. Создается протонный градиент, который затем используется для синтеза АТФ в процессе, называемом хемосмотической фосфориляцией.

-

Фотосинтез – процесс, происходящий в клетках растений, водорослей и некоторых бактерий, при котором солнечная энергия преобразуется в химическую, синтезируя углеводы из углекислого газа и воды. Этот процесс происходит в хлоропластах и также включает несколько этапов, таких как световые реакции (фотохимические реакции) и темновые реакции (цикл Кальвина). В процессе фотосинтеза также образуется молекулярный кислород как побочный продукт.

-

Анаболизм и катаболизм – два противоположных процесса, через которые клетка управляет обменом энергии. Катаболизм включает расщепление молекул (например, углеводов и жиров) с высвобождением энергии, а анаболизм – процесс синтеза более сложных молекул (например, белков и нуклеиновых кислот) с использованием энергии, полученной в катаболических реакциях.

Таким образом, биоэнергетика клетки охватывает разнообразные пути получения и перераспределения энергии, которая используется для поддержания жизни, роста, деления клеток, а также выполнения всех функций организма. Эффективность этих процессов зависит от множества факторов, включая клеточную среду, наличие кислорода и других субстратов.

Что такое биоэнергетика и её значение для живых существ?

Биоэнергетика — это раздел биохимии и биофизики, который изучает процессы преобразования и использования энергии в живых системах. В основе биоэнергетики лежат механизмы, с помощью которых организмы поддерживают свою жизнедеятельность, обеспечивая энергетические потребности клеток, тканей и органов.

Одним из основных источников энергии для живых существ является АТФ (аденозинтрифосфат) — молекула, которая выполняет роль "энергетической валюты" в клетке. Энергия, необходимая для биохимических реакций, высвобождается при гидролизе АТФ, когда одна из фосфатных групп отщепляется, превращая АТФ в АДФ (аденозиндиифосфат). Энергия, получаемая таким образом, используется для множества клеточных процессов, таких как синтез белков, транспорт молекул через клеточную мембрану, деление клеток и сокращение мышц.

Процесс производства АТФ происходит через несколько этапов метаболизма. Основными путями являются:

-

Гликолиз — это процесс расщепления глюкозы на две молекулы пирувата с образованием 2 молекул АТФ. Гликолиз происходит в цитоплазме клетки и является анаэробным процессом, то есть не требует кислорода.

-

Цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот) — это серия реакций, которые происходят в митохондриях и приводят к образованию высокоэнергетичных молекул, таких как NADH и FADH2, которые затем используются в процессе окислительного фосфорилирования для синтеза АТФ. Цикл Кребса является аэробным процессом, что означает, что он требует наличия кислорода.

-

Окислительное фосфорилирование — это финальная стадия, происходящая в митохондриях, где с помощью электроцепи и кислорода происходит синтез основного количества АТФ в клетке. Этот процесс сопровождается созданием водяных молекул и выделением тепла.

Энергия, полученная из пищи (углеводов, жиров и белков), преобразуется в клетке в форму, которая доступна для биохимических реакций, обеспечивающих поддержание жизни. Важно отметить, что процесс метаболизма строго контролируется и сбалансирован, поскольку избыток или дефицит энергии может привести к различным заболеваниям.

Биоэнергетика также включает изучение процессов, происходящих в митохондриях, которые называют «энергетическими станциями» клетки. Митохондрии играют ключевую роль в производстве АТФ, а их функционирование зависит от множества факторов, включая наличие кислорода, состояние мембран и эффективное протекание реакций окислительного фосфорилирования.

В живых организмах биоэнергетика не ограничивается только производством энергии, но также охватывает процессы её передачи и хранения. Молекулы АТФ, образующиеся в клетках, могут быть использованы для различных нужд организма. Они передаются по клеткам и тканям, обеспечивая их энергией для выполнения биологических функций. Этот процесс крайне важен для поддержания жизни на всех уровнях: от молекулярных механизмов до целых экосистем.

Кроме того, биоэнергетика играет значительную роль в эволюции организмов. С развитием различных типов метаболизма, приспособленных к конкретным условиям окружающей среды, живые организмы научились эффективно извлекать и использовать энергию. В условиях ограниченности ресурсов, таких как кислород, углеводы или солнечное излучение, биоэнергетика определяет выживаемость и успешность организмов в различных экосистемах.

Современная биоэнергетика активно исследует вопросы, связанные с оптимизацией энергетических процессов, с целью применения этих знаний в медицине, экологии и биотехнологиях. Проблемы энергетического обмена играют важную роль в патогенезе множества заболеваний, таких как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания, связанные с нарушением работы митохондрий.

Таким образом, биоэнергетика представляет собой ключевую область знаний, изучающую фундаментальные механизмы, лежащие в основе жизнедеятельности организмов. Понимание этих процессов позволяет не только более глубоко осознавать биологию жизни, но и разрабатывать новые методы лечения, диагностики и восстановления здоровья, а также использовать биотехнологии для решения энергетических проблем человечества.