Системы наблюдений должны учитывать цель проведения мониторинга и прогнозируемую интенсивность протекания деструктивных процессов в конструкциях.

Методика и объем системы наблюдений при мониторинге (включая измерения) должны обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для возможности обоснованного заключения о текущем техническом состоянии объекта. Получаемые данные должны сопоставляться с их расчетными прогнозами.

При проведении длительных наблюдений и изменений внешних условий необходимо обеспечить стабильность системы наблюдений и параметров измерительных устройств при изменениях в окружающей среде температуры, влажности и т. п.

Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть проверены в установленном порядке.

Для комплексной обработки и анализа результатов мониторинга необходимо применять специализированные программные комплексы с использованием современных геоинформационных систем, позволяющие обрабатывать в масштабе реального времени измерения различных параметров строительных конструкций (геодезических, динамических, деформационных и др.) и проводить их сравнительный анализ с предельно допустимыми значениями этих параметров с целью оценки технического состояния зданий и сооружений.

В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть получена информация, достаточная для составления обоснованного заключения о текущем техническом состоянии конструкций здания или сооружения и выдачи краткосрочного прогноза об их состоянии на ближайший период.

При мониторинге осуществляется контроль процессов, протекающих в конструкциях объектов и грунте для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и оснований, которое может повлечь переход объекта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние, и получение необходимых данных для разработки задания на проектирование мероприятий по устранению возникших негативных процессов.

Состав работ по мониторингу технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений регламентируется индивидуальными программами проведения измерений и анализа состояния несущих конструкций в зависимости от технического решения здания или сооружения, его напряженно-деформированного состояния, ответственности и уникальности.

Для раннего выявления применяют специальные методы и средства контроля, для чего их устанавливают или в процессе возведения конструкций или после ее завершения в зависимости от принятого метода слежения. Автоматизированные средства контроля следует устанавливать в процессе возведения здания или сооружения в соответствии с заранее разработанным проектом автоматизированной стационарной системы (станции) мониторинга технического состояния несущих конструкций. В последующем автоматизированная стационарная система (станция) мониторинга технического состояния несущих конструкций используется при проведении мониторинга зданий или сооружений в период эксплуатации.

При наблюдениях за состоянием несущих и ограждающих конструкций надземной части в процессе их возведения необходимо фиксировать появление и состояние трещин в конструкциях (установление направления, протяженности и величины раскрытия трещин, установку маяков на трещинах и систематическое ведение журнала наблюдений за ними).

Для осуществления мониторинга, ранней диагностики технического состояния и локализации мест изменения напряженно-деформированного состояния в особо ответственных узлах конструкций зданий или сооружений предусматривается геодезический контроль за осадками и кренами фундаментов и углов здания, прогибами фундаментных плит, смещениями и прогибами большепролетных конструкций, а также за характером раскрытия трещин, изменением напряженно-деформированного состояния отдельных сечений. Должна производиться также интегральная оценка состояния конструкций путем динамических или статических испытаний. Может применяться автоматизированный контроль за напряженно-деформированным состоянием конструкций.

В качестве дополнительного элемента контроля аварийных ситуаций, связанных с динамическими перенапряжениями элементов несущих конструкций, устанавливаются датчики, настроенные на предельные значения деформаций и наклонов, подающие необходимые сигналы в диспетчерскую службу.

После выявления мест изменения напряженно-деформированного состояния конструкций осуществляют обследования этих конструкций с помощью традиционных методов и по его результатам делают выводы о техническом состоянии конструкций, причинах изменения их напряженно-деформированного состояния и необходимости принятия мер по восстановлению или усилению конструкций.

Проектирование и разработка автоматизированных систем (станций) мониторинга технического состояния несущих конструкций

Автоматизированная стационарная система мониторинга технического (деформационного) состояния несущих конструкций (далее - СМДС) должна быть разработана на этапе проектирования, установлена во время строительства в процессе возведения уникального здания или сооружения и использоваться для мониторинга технического состояния несущих конструкций во время строительства и эксплуатации объекта.

Раздел проекта по СМДС должен содержать:

а) в текстовой части:

- основные сведения об объекте и особенностях конструктивных решений;

- основные сведения о нагрузках, воздействиях на объект и сведения о вероятных сценариях отказа объекта;

- результаты математического моделирования и инженерных расчетов вероятных сценариев отказа и параметров контроля напряженно-деформированного состояния объекта.

- обоснование и перечень контролируемых параметров напряженно-деформированного состояния несущих конструкций.

- описание состава и технических характеристик аппаратного и программного обеспечения;

- описание архитектуры построения системы, программного обеспечения и способов интеграции с другими автоматизированными системами объекта;

- описание алгоритма и критериев принятия управленческих решений по выбору сценариев реагирования. Форма заключения по результатам мониторинга. Сценарии реагирования, в том числе регламент взаимодействия со специализированными организациями, осуществляющими инструментальное обследование отдельных элементов конструкций;

- обоснование затрат на создание автоматизированной системы мониторинга

б) в графической части:

- планы и разрезы, характеризующие расположение измерительных пунктов автоматизированной системы мониторинга технического состояния несущих конструкций;

- графические результаты математического моделирования и инженерных расчетов вероятных сценариев отказа и параметров контроля напряженно-деформированного состояния объекта;

- графические материалы, описывающие работу программного обеспечения, архитектуру построения и принципы работы системы;

- иные графические материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

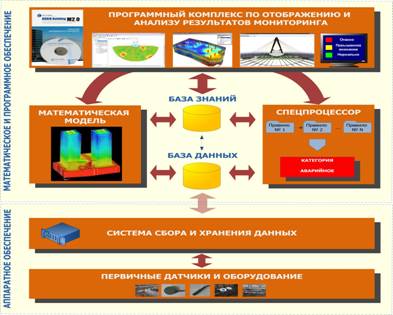

СМДС должна иметь следующую структуру:

- первичные датчики и оборудование;

- система сбора, управления и первичной обработки данных;

- математическая (компьютерная) модель объекта для проведения комплексных инженерных расчетов по определению вероятных сценариев отказов и параметров контроля напряженно-деформированного состояния строительных конструкций объекта;

- комплекс специального программного обеспечения по обработке данных и отображению результатов мониторинга, оценке реального технического состояния (устойчивости, сейсмостойкости, остаточного ресурса и долговечности) и определению управляющих решений и рекомендаций по эффективной эксплуатации.

Первичные датчики и оборудование в зависимости от конкретной схемы реализации системы мониторинга должны позволять фиксировать следующие характеристики:

- колебания строительных конструкций;

- измерения наклонов, прогибов и кренов строительных конструкций;

- измерения неравномерной и абсолютной осадки оснований зданий и сооружений;

- геометрические параметры здания с использованием автоматизированной высокоточной геодезической аппаратуры;

- деформации в строительных конструкциях (фундаментная плита, колонны, перекрытия, несущие стены);

- температурно-влажностные режимы.

Система сбора, управления и первичной обработки данных должна обеспечивать централизованное управление, получение и обработку данных измерений с помощью каналов проводной или беспроводной связи, хранение результатов измерений, проверку работоспособности и калибровку первичных датчиков и оборудования.

Математическая (компьютерная) модель объекта разрабатывается с целью обеспечения объективности анализа результатов мониторинга деформационного состояния несущих конструкций для проведения комплексных инженерных расчетов по оценке возникновения и развития дефектов в строительных конструкциях ,в том числе и в различных кризисных ситуациях.

Математическая модель объекта мониторинга должна быть разработана независимо (в другом программном комплексе) от разрабатываемой конструкторами расчетной модели объекта и уточняться по мере строительства и получения реальных показаний с датчиков системы мониторинга, таким образом, что по окончании строительства математическая модель объекта мониторинга (после всех уточнений) максимально соответствовала построенному объекту. Разработанная математическая модель должна использоваться на этапе строительства и эксплуатации для анализа результатов мониторинга, оценки и прогноза развития дефектов.

Комплекс специального программного обеспечения по обработке данных и отображению результатов мониторинга, оценке реального технического состояния (устойчивости, сейсмостойкости, остаточного ресурса и долговечности) и определению управляющих решений и рекомендаций по эффективной эксплуатации должен состоять как минимум из следующих двух модулей:

Программный модуль (спецпроцессор) по интегрированной обработке разнородных измерений для определения технического состояния несущих конструкций. Алгоритм работы спецпроцессора должен быть основан на критериях сравнения измеренных значений с допустимыми, которые устанавливаются специалистами применительно к зданию на начальной стадии эксплуатации системы мониторинга (после ввода объекта в эксплуатацию). В спецпроцессор специалистами должна быть заложена критериальная база по определению технического состояния несущих конструкций. Спецпроцессор должен быть разработан на базе технологий экспертных систем, для создания правил и формализации знаний по определению потенциально критических отклонений напряженно-деформированного состояния несущих конструкций от расчетных показателей.

Программный модуль на базе современных геоинформационных систем для управления системой мониторинга, регулярной проверки работоспособности элементов системы мониторинга, прогноза и формирования перечня опасных факторов, угрожающих безопасности объекта, анализа результатов мониторинга и формирования отчетных материалов для эксплуатационной службы объекта. Программный комплекс должен обеспечивать возможность отображения на трехмерной модели объекта мест и динамики развития дефектов (в том числе и скрытых), и внешних факторов (например, зон образования карстовых явлений под фундаментом здания). Программный комплекс должен быть открыт для интеграции с системами диспетчеризации и управления инженерным оборудованием для передачи в систему диспетчеризации информации об ухудшении технического состояния объекта.

В СМДС должны применяться апробированные и сертифицированные в установленном порядке способы, технические и программные средства для определения технического состояния несущих конструкций.

По результатам мониторинга состояния конструкций здания составляется отчет, который представляется заказчику (застройщику) и генеральному проектировщику. Отчет должен содержать:

- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей; графиков изменения деформационного и (или) деформационно-напряженного состояния отдельных узлов, элементов и конструкций в целом; послойных деформаций оснований здания; актов освидетельствования технического состояния конструкций; актов, подтверждающих соблюдение технологической последовательности работ по мониторингу;

- заключение о надежности и дальнейшей возможности возведения высотного здания и соответствии расчетных прогнозов фактическому состоянию и проектному режиму;

- задание на проектирование мероприятий по предупреждению и устранению негативных изменений, превышающих предусмотренные в проекте, и прогноз негативных последствий (при необходимости);

- предложения по дальнейшему проведению мониторинга.

В случае возникновения при строительстве здания деформаций (или других явлений), отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для здания и окружающей застройки, необходимо без задержки информировать об этом заинтересованные организации.

К фасадам высотных и уникальных зданий предъявляются особые требования по безопасности и надежности их эксплуатации. Фасадные конструкции испытывают значительные нагрузки (помимо собственного веса), от воздействия ветра, перепада температур, других климатических факторов.

Особые требования предъявляются к конструкциям фасадов, по обеспечению их пожарной безопасности.

При рассмотрении рабочей документации в части устройства фасадов учитываются факторы, прямо или косвенно влияющие на технологию производства фасадных работ, качество, долговечность, эксплуатационную надежность, механическую и пожарную безопасность выполненных фасадов, эффективность предлагаемых проектных решений.

При мониторинге осуществляется контроль монтажа и состояния конструкций фасадов, с целью своевременного обнаружения на ранней стадии дефектов, которые могут вызвать аварийное состояние.

В процессе контроля выполняемых фасадных работ определяются:

- надежность, прочность крепления архитектурных и конструктивных деталей, облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

- состояние отмостки и цоколя, поверхности стен, участков стен вокруг балконов и других мест сопряжений, подверженных воздействию атмосферных факторов, а также вокруг мест крепления к стенам металлических конструкций и инженерных выходов.

Особое внимание, при обследовании фасадов, уделяется состоянию крепления свесов, подоконных сливов, поясков, выступов цоколя,

балконов и других выступающих элементов зданий, а также состоянию защитного

антикоррозионного покрытия металлических элементов и гидроизоляции балконов.

При применении традиционных методов возведения стенового заполнения контролируются состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями или блоками, деформационных швов, а также состояние внешнего отделочного покрытия.

В обетонированных или оштукатуренных балконах проверяется прочность сцепления бетона или раствора с основанием (кирпичом, бетоном, металлом), а также контролируется состояние металлических элементов балконов, кронштейнов и др.

Фасадные системы наружной теплоизоляции подразделяются на навесные фасадные системы с воздушным зазором и системы теплоизоляции с наружным штукатурным слоем.

Для подтверждения пригодности и обеспечения безопасности монтируемых конструкций на фасадах зданий необходимо предоставлять заключения специализированных организаций:

- по прочностным расчетам;

- по теплотехническим расчетам;

- по коррозионной стойкости элементов конструкций;

- по пожарной безопасности принятых проектных решений.

Мониторинг производства фасадных работ проводится по следующим видам фасадов:

- навесные фасадные системы с воздушным зазором;

- фасадные системы теплоизоляции с наружным штукатурным слоем;

- навесные светопрозрачные системы;

- штукатурные фасады;

- фасады, облицованные каменными и керамическими материалами;

- окрашенные фасады.

Целью мониторинга является оценка технического состояния конструкций в ходе выполнения фасадных работ. Мониторинг производства фасадных работ предусматривает выполнение комплекса работ по решению проблемных технологических, конструктивных, расчетных и др. вопросов, возникающих в процессе строительства на отдельных его этапах. Решение указанных вопросов осуществляется с привлечением научных и проектных организаций.

Объектами возможного исследования при проведении мониторинга фасадных работ могут быть любые элементы, входящие в те или иные фасадные системы.

Последовательность выполнения работ по мониторингу отделочных фасадных работ может быть привязана к графику проведения мониторинга, а необходимость его определяться неудовлетворительными показателями результатов мониторинга или может исходить из желания заказчика изменить или улучшить некоторые характеристики фасадной системы.

Во время проведения мониторинга обследование объектов контроля сопровождается составлением акта и передачей его заказчику.

После завершения работ по мониторингу фасадных работ, исполнитель предоставляет заказчику оформленное итоговое техническое заключение, включающее результаты выполненных работ и их анализ, акт сдачи-приемки выполненных работ.

Для осуществления функций по мониторингу технического состояния зданий и сооружений застройщик (заказчик) может привлечь в соответствии с действующим законодательством подрядную организацию соответствующей квалификации. Передача застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации оформляется договором между ними.

Подрядная организация, осуществляющая мониторинг технического состояния зданий и сооружений, ведет свою деятельность на основе договора с застройщиком (заказчиком) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для осуществления качественного строительного контроля необходим современный универсальный инструмент для подтверждения соответствия построенных объектов капитального строительства, не важно в какой форме и по какой схеме он бы не осуществлялся. К большому сожалению, на сегодняшний день на российском рынке нет готовых технологий или программных продуктов, полностью отвечающих требованиям форм и схемам подтверждения соответствия строительной продукции техническим регламентам, нормам и правилам и проектной документации. Но первые робкие попытки все же имеются. Таким продуктом является программный комплекс «Стройформ: Строительный контроль». К сожалению пока это единственная разработка на отечественном рынке, но далекая от совершенства. Для специалистов строительного контроля хотелось бы получить инструмент, с помощью которого можно было эффективно заниматься оценкой соответствия строительной продукции.

Что она из себя представляет?

Первая версия «Банка данных Стройформ» состоит из 47 сборников технологических работ по аналогии со сметными сборниками. Кардинальное отличие «Банка данных Стройформ» от сметных сборников состоит в измененном составе технологических работ, который более подробно описывает технологические операции и варианты таких операций (технологический состав работ). Это позволяет по предложенным спискам работ в автоматизированном режиме создавать календарный план строительства, отметив необходимые работы.

В нормативной базе Стройформ каждая работа имеет список необходимой исполнительной документации. В процессе создания записи о работе на объекте строительства из списка исполнительной документации на каждую работу (технологический состав работы) предлагается указать документы, необходимые для контроля в процессе строительства. Таким образом пользователь готовит перечень исполнительной документации. Указанные свойства нормативной базы, позволяют автоматизировано управлять процессом подготовки исполнительной документации и исключают ошибки при её сборе и формировании.

В первой версии «Банк данных Стройформ» имеет перечень документов встречающихся в строительстве (более 400), перечень журналов работ встречающихся в строительстве (более 60) Списки регулярно пополняются. Указанные перечни так же позволяют самостоятельно создавать списки исполнительной документации для каждой работы (конструктивного элемента) или вносить дополнения в существующие.

В выпускаемом «Банке данных Стройформ» содержатся шаблоны 40 бланков документов, используемых в строительстве. Это позволяет автоматизировано заполнять указанное количество документов с учетом функциональных возможностей программы Стройформ: Строительный контроль.

В данной версии «Банка данных Стройформ» подготовлены технологические составы работ в следующих сборниках (разделах):

1.Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

2.Бетонные и железобетонные конструкции сборные.

3. Конструкции из кирпича и блоков.

4.Строительные металлические конструкции.

В выпускаемом «Банке данных Стройформ» содержатся шаблоны 40 бланков документов, используемых в строительстве. Это позволяет автоматизировано заполнять указанное количество документов с учетом функциональных возможностей программы Стройформ: Строительный контроль.

В данной версии «Банка данных Стройформ» подготовлены технологические составы работ в следующих сборниках (разделах):

1. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

2. Бетонные и железобетонные конструкции сборные.

3. Конструкции из кирпича и блоков.

4. Строительные металлические конструкции.

5. Земляные работы (частично).

6. Газопроводы городов и поселков.

7. Мосты и трубы (частично).

План дальнейшего развития банка данных составлен с учетом запросов пользователей и корректируется по мере поступления заявок. В следующих версиях планируется корректировка следующих разделов:

1. Наружные инженерные сети.

2. Автомобильные дороги.

3. Земляные работы (полностью).

4. Мосты и трубы (полностью).

5. Трубопроводы внутренние.

6. Железные дороги.

Нормативная база данных также имеет:

1. Сетевые графики (модели) строительства, которые позволят еще больше упростить процесс планирования.

2. Укрупненные виды работ (УВР)1500 шт - элементы и этапы объектов капитального строительства для создания сетевых моделей.

3. Перечень сметных работ (ГЭСН) 40000 шт с привязкой к УВР.

4. Проектные, фактические и контролирующие параметры на каждую работу.

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Формирование актов приемки и освидетельствования «в одно нажатие».

2. Автоматизированное ведение общего и специальных журналов работ с поддержкой Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП). Программа контроля качества

ведения журналов.

3. Мониторинг состояния исполнительной документации, рекомендации по исправлению ошибок.

4. Автоматизация строительного контроля и технического надзора при строительстве объекта.

5. Ведение базы разрешительной документации, оперативный контроль сроков исполнения.

6. Формирование любого аналитического отчета, включая отчеты для технического надзора и строительного контроля качества строительства.

7. Полная информация по каждой работе на объекте при минимальном ручном вводе. Автоматический контроль качества строительных работ.

8. Программа учета материалов, контроль расхода материалов по накладным,

ведение журнала входного контроля.

9. Оперативная работа с подрядчиком (субподрядчиком) на строящемся объекте - эффективный строительный контроль и надзор для строителей.

10. Планирование работы сотрудников, наложение резолюций (поручений) с оперативным контролем их исполнения.

11. Удобный поиск, согласование и ведение проектной документации.

12. Ведение документооборота, архива документов. Сохранение файлов любого формата. Автоматическое формирование исходящей корреспонденции по настраиваемым шаблонам.

13. Своевременное автоматическое напоминание истекающих сроков с детальной настройкой по любому документу, объекту, организации - обеспечивает контроль качества строительства и технический надзор.

14. Автоматическая нумерация любых записей.

15. Контроль права доступа пользователей к любой информации.

16. Удобный и быстрый обмен данными между базами данных участников строительства.

17. Учет и контроль всех изменений в базе данных с удобным поиском исполнителя.

18. Поддержка различных типов баз данных, локальных, сетевых и интернет-режимов работы. Перенос данных между различными СУБД.

Концепция SCАDA (Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных) предопределена всем ходом развития систем управления и результатами научно-технического прогресса. Применение SCADA-технологий позволяет достичь высокого уровня автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора, обработки, передачи, хранения и отображения информации.

Дружественность человеко-машинного интерфейса (HMI/MMI), предоставляемого SCADA - системами, полнота и наглядность представляемой на экране информации, доступность «рычагов» управления, удобство пользования подсказками и справочной системой и т. д. - повышает эффективность взаимодействия диспетчера с системой и сводит к нулю его критические ошибки при управлении.

Следует отметить, что концепция SCADA, основу которой составляет автоматизированная разработка систем управления, позволяет решить еще ряд задач, долгое время считавшихся неразрешимыми: сократить сроки разработки проектов по автоматизации и прямые финансовые затраты на их разработку.

В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным методом автоматизированного управления сложными динамическими системами (процессами).

Управление технологическими процессами на основе систем SCADA стало осуществляться в передовых западных странах в 80-е годы. Область применения охватывает сложные объекты электро - и водоснабжения, химические, нефтехимические

и нефтеперерабатывающие производства, железнодорожный транспорт, транспорт нефти и газа и др.

В России диспетчерское управление технологическими процессами опиралось, главным образом, на опыт оперативно-диспетчерского персонала. Поэтому переход к управлению на основе SCADA-систем стал осуществляться несколько позже. К трудностям освоения в России новой информационной технологии, какой являются SCADA-системы, относятся как отсутствие эксплуатационного опыта, так и недостаток информации о различных SCADA-системах. В мире насчитывается не один десяток компаний, активно занимающихся разработкой и внедрением SCADA-систем. Каждая SCADA-система - это «know-how» компании и поэтому данные о той или иной системе не столь обширны.

Большое значение при внедрении современных систем диспетчерского управления имеет решение следующих задач:

- выбора SCADA-системы (исходя из требований и особенностей технологического процесса);

- кадрового сопровождения.

Выбор SCADA-системы представляет собой достаточно трудную задачу, аналогичную принятию решений в условиях многокритериальности, усложненную невозможностью количественной оценки ряда критериев из-за недостатка информации.

Подготовка специалистов по разработке и эксплуатации систем управления на базе программного обеспечения SCADA осуществляется на специализированных курсах различных фирм, курсах повышения квалификации. В настоящее время в учебные планы ряда технических университетов начали вводиться дисциплины, связанные с изучением SCADA-систем. Однако специальная литература по SCADA-системам отсутствует, имеются лишь отдельные статьи и рекламные проспекты.

SCADA - процесс сбора информации реального времени с удаленных точек (объектов) для обработки, анализа и возможного управления удаленными объектами. Требование обработки реального времени обусловлено необходимостью доставки (выдачи) всех необходимых событий (сообщений) и данных на центральный интерфейс оператора (диспетчера). В то же время понятие «реального времени» отличается для различных SCADA-систем.

Выделяют четыре основных функциональных компонента систем диспетчерского управления и сбора данных:

- человек-оператор;

- компьютер взаимодействия с человеком;

- компьютер взаимодействия с задачей (объектом);

- задача (объект управления).

А также определяют пять функций человека-оператора в системе диспетчерского управления и характеризуют их как набор вложенных циклов, в которых оператор:

- планирует, какие следующие действия необходимо выполнить;

- обучает (программирует) компьютерную систему па последующие действия;

- отслеживает результаты полуавтоматической работы системы;

- вмешивается в процесс в случае критических событий, когда автоматика не может справиться, либо при необходимости подстройки (регулировки) параметров процесса;

- обучается в процессе работы (получает опыт).

Данное представление SCADA явилось основой для разработки современных методологий построения эффективных диспетчерских систем.

Особенности процесса управления на современных диспетчерских системах:

- процесс SCADA применяется в системах, в которых обязательно наличие человека;

- процесс SCADA был разработан для систем, в которых любое неправильное воздействие может привести к отказу (потере) объекта управления или даже к катастрофическим последствиям;

- оператор несет, как правило, общую ответственность за управление системой, которая при нормальных условиях только изредка требует подстройки параметров для достижения оптимальной производительности;

- активное участие оператора в процессе управления происходит нечасто и в непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступления критических событий (отказы, нештатные ситуации и пр.);

- действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко ограничены по времени (несколькими минутами или даже секундами).

К SCADA-системам предъявляются следующие основные требования:

- надежность системы (технологическая и функциональная);

- безопасность управления;

- точность обработки и представления данных;

- простота расширения системы.

Требования безопасности и надежности управления в SCADA включают следующие:

- никакой единичный отказ оборудования не должен вызвать выдачу ложного выходного воздействия (команды) на объект управления;

- никакая единичная ошибка оператора не должна вызвать выдачу ложного выходного воздействия (команды) на объект управления;

- все операции по управлению должны быть интуитивнопонятными и удобными для оператора (диспетчера).

На сегодняшний день SCADA системы применяются во всех областях жизнедеятельности человека. Из основных областей применения можно выделить:

- управление передачей и распределением электроэнергии;

- промышленное производство;

- строительство и безопасность в строительстве;

- производство электроэнергии;

- водозабор, водоочистка и водораспределение;

- добыча, транспортировка и распределение нефти и газа;

- управление космическими объектами;

- управление на транспорте (все виды транспорта: авиа, метро, железнодорожный, автомобильный, водный)

- телекоммуникации;

- военная область.

Характерно, что в индустриальной сфере наиболее часто упоминаются именно модернизация существующих производств SCADA-систем нового поколения. Эффект от внедрения новой системы управления исчисляется, в зависимости от типа предприятия, от сотен тысяч до миллионов долларов в год; например, для одной средней тепловой станции он составляет по подсчетам специалистов от 200000 до 400000 долларов.

SCADA-системы представляют собой специализированное программное обеспечение, ориентированное на визуализацию технологических процессов и коммуникацию с внешним миром. Реальное время не столь проблематично для SCADA-систем по сравнению, скажем, со встраиваемым программным обеспечением. К SCADA-системам предъявляются требования в следующих направлениях:

-обеспечение открытости, как с точки зрения подключения различного контроллерного оборудования, так и коммуникации с другими программами;

-создание богатых возможностей реализации графического интерфейса;

-обеспечение простоты разработки приложений;

-использование новых технологий.

Основу большинства SCADA-пакетов составляют несколько программных компонентов (база данных реального времени, ввода-вывода, предыстории, аварийных ситуаций) и администраторов (доступа, управления, сообщений).

Хотелось бы подчеркнуть, что в названии присутствуют две основные функции, возлагаемые на SCADA-систему:

- сбор данных о контролируемом технологическом процессе;

- управление технологическим процессом, реализуемое ответственными лицами на основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает наибольшую эффективность и безопасность технологического процесса.

Основные возможности и средства, присущие всем системам и различающиеся только техническими особенностями реализации:

- автоматизированная разработка, дающая возможность создания ПО системы автоматизации без реального программирования;

- средства сбора первичной информации от устройств нижнего уровня;

- средства управления и регистрации сигналов об аварийных ситуациях;

- средства хранения информации с возможностью ее постобработки (как правило, реализуется через интерфейсы к наиболее популярным базам данных);

- средства обработки первичной информации;

- средства визуализации информации в виде графиков, гистограмм и т. п.;

- возможность работы прикладной системы с наборами параметров, рассматриваемых как «Единое целое» («recipe» или «установки»).

SCADA-системы обеспечивают выполнение следующих основных функций:

- прием информации о контролируемых технологических параметрах от контроллеров нижних уровней и датчиков.

2. Сохранение принятой информации в архивах.

3. Вторичная обработка принятой информации.

4. Графическое представление хода технологического процесса, а также принятой и архивной информации в удобной для восприятия форме.

5. Прием команд оператора и передача их в адрес контроллеров нижних уровней и исполнительных механизмов.

6. Регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и действиями персонала, ответственного за эксплуатацию и обслуживание системы.

7. Оповещение эксплуатационного и обслуживающего персонала об обнаруженных аварийных событиях, связанных с контролируемым технологическим процессом и функционированием программно-аппаратных средств АСУ ТП с регистрацией действий персонала в аварийных ситуациях.

8. Формирование сводок и других отчетных документов на основе архивной информации.

9. Обмен информацией с автоматизированной системой управления предприятия (или, как ее принято называть сейчас, комплексной информационной системой).

10. Непосредственное автоматическое управление технологическим процессом в соответствии с заданными алгоритмами.

Если попытаться коротко охарактеризовать основные функции, то можно сказать, что SCADA-система собирает информацию о технологическом процессе, обеспечивает интерфейс с оператором, сохраняет историю процесса и осуществляет автоматическое управление процессом в том объеме, в котором это необходимо.

Рис. Програмный комплекс по отображению и анализу результатов мониторинга «СОДИС»

Типовая система автоматизированного мониторинга технического состояния строительных конструкций имеет следующую структуру:

- первичные датчики и оборудование;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |