Уважаемые коллеги!

Направляем вам ежедневный обзор российских средств массовой информации по общеполитической и социальной тематике. Обращаем ваше внимание на то, что в обзор входят материалы, опубликованные в центральной печати и в других средствах массовой информации вне зависимости от того, совпадает их содержание с точкой зрения руководства Фонда социального страхования Российской Федерации или нет. Опубликованные в прессе комментарии и различные расчеты, касающиеся деятельности исполнительных органов ФСС РФ, являются авторскими материалами. Они не обязательно согласованы с руководством Фонда, могут содержать ошибки и не должны использоваться в качестве руководства к действию без согласования со специалистами центрального аппарата Фонда.

05 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |

страховые вЗНОСЫ

Более 28 миллиардов рублей страховых взносов

заплатили работодатели Вологодской области

в прошлом году

(«ИА СеверИнформ» 05.02.2013)

Более 28 миллиардов рублей страховых взносов заплатили работодатели Вологодской области в прошлом году. Свыше 23 миллиардов они направили на обязательное пенсионное страхование своих работников, еще 4,8 миллиардов - на медицинское. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ — Новости Вологодской области» со ссылкой на областное Управление Пенсионного фонда России.

Тариф страховых взносов для большинства плательщиков в этом году не изменится. Он составит 30 процентов от общего фонда зарплаты организации. 22% работодатель заплатит в ПФР, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и почти 3 процента в Фонд социального страхования.

Также, по сообщению областного УПФР, предельный годовой заработок с которого работодатели платят страховые взносы, в этом году увеличили с 512 до 568 тысяч рублей. Причем с зарплаты, которая будет выше этой суммы, работодатель будет обязан заплатить «налог для богатых работников» в размере 10%.

Соцстрах и Пенсионный фонд усилят контроль

за уплатой страховых взносов

(«Известия Мордовии» 05.02.2013)

Александр Пьянзин

Повышение социальной ответственности и финансовой дисциплины страхователей республики при проведении совместных проверок стало темой совещания регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РМ и отделения Пенсионного фонда РФ по РМ.

За этими проверками – своевременность выплаты государственных пособий по материнству, пострадавшим на производстве и т. д. Предметом совместных проверок является правильность исчисления и своевременность уплаты страховых взносов во внебюджетные Фонды. И, конечно же, проверки стали серьезным барьером на пути тех страхователей, которые продолжают выдавать «зарплату в конвертах».

В 2012 году в ходе выездных проверок проверено более 620 плательщиков страховых взносов. По результатам проверок только региональным отделением Фонда выявлено нарушений на общую сумму более 730 тысяч рублей, из них возмещено в бюджет Фонда 95%.

В текущем году предстоит проверить около 700 плательщиков. Из них 197 находятся в г. Саранске, 492 - в районах республики.

«Совместная работа отражается на эффективности и качестве проведения проверок, а следовательно, на улучшении социальной обстановки в республике», - отметила управляющий регионального отделения Фонда социального страхования .

Вниманию индивидуальных

предпринимателей!

(«Оренбургские новости» 05.02.2013)

Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует, что с

1 января 2013 года к перечню страхователей, для которых установлены пониженные страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, добавились и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения. В течение этого года они имеют право применять пониженный тариф страховых взносов по ставке 0,0%.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III группы; организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог, а также сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям статьи 346.2 Налогового кодекса в 2013 году применяют пониженный тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,4%.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

Тульский ФСС получил почти 60 млн руб

на программу по охране труда

(«ИА Тульская пресса» 05.02.2013)

В 2013 году расходы Тульского регионального отделения на предупредительные меры по охране труда увеличатся. Среди мероприятий по охране труда, проводимых Тульским региональным отделением важное место занимает финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сообщили ИА «Тульская пресса» в группе по связям с общественностью фонда.

«Страхователи, принимающие участие в программе, могут направлять до 20% от суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на различные мероприятия по охране труда, среди которых аттестация рабочих мест, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров и прочее»,- говорится в сообщении.

В 2012 году в программе финансирования предупредительны мер приняли участие 340 тульских предприятий, а расходы регионального отделения составили 56,3 млн. рублей, включая 5,3 млн. дополнительно привлеченных средств.

Финансируемые региональным отделением предупредительные меры в сочетании с другими мероприятиями по охране труда дают положительные результаты. Количество страховых несчастных случаев и профзаболеваний снизилось более чем в 2 раза с 1436 в 2005 году до 636 в 2012 году.

«На финансовое обеспечение программы предупредительных мер в 2013 году из бюджета Фонда социального страхования Тульскому региональному отделению выделено 58 млн. рублей»,- сообщила группа по связям с общественностью.

Порядок финансирования предупредительных мер в текущем году определяется Приказом Министерства труда и социальной защиты от 01.01.2001 г. № 000н «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2013 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», который вступил в силу 5 февраля 2013 года.

«Для того чтобы получить средства на улучшение безопасности труда страхователям необходимо не иметь задолженности по уплате страховых взносов, документы, подаваемые страхователем в региональное отделение, должны содержать достоверную информацию, а так же необходимо подать заявление на участие в программе предупредительных мер в срок до 1 августа 2013 года»,- сообщили ИА «Тульская пресса».

Необходимую информацию о финансовом обеспечении предупредительных мер можно получить на сайте регионального отделения (http://*****) в разделе «Информация для страхователей/Финансирование предупредительных мер», а так же обратившись по телефонам (48, или по электронному адресу: *****@***ru.

реабилитация пострадавших на производстве

Большие планы Андрея Дорошенко в один момент

оборвала служебная командировка, из которой

молодой и перспективный судебный пристав

вернулся инвалидом

(«*****» 05.02.2013)

Оксана Киселёва

Первый год ушёл на борьбу с тяжёлой депрессией.

- Спасло то, что я не остался один. Со мной по-прежнему мои друзья, коллеги по работе, - с улыбкой говорит Андрей. – Каждый помогал чем мог. С благодарностью вспоминаю, как сотрудники Фонда социального страхования в буквальном смысле помогли начать новую жизнь: советами, рекомендациями, средствами реабилитации. Когда я получил кресло-коляску активного типа, начал делать кое-какие дела по дому, готовить. Любимое блюдо моей семьи – плов, который, как жена говорит, самый вкусный из всех, что она когда-либо пробовала.

Когда Андрею выдали автомобиль, адаптированный под его физические возможности, он снова ощутил, что жизнь налаживается. Особую гордость он испытал, когда сам отвёз любимую дочку в цирк. С семьёй начали выезжать на речку. Здорово помогла и поездка в санаторий, где проходят реабилитацию люди с такой же судьбой.

- Там я не только почувствовал конкретные улучшения физического состояния, начал делать то, что даже не пытался ранее, но и оказался по-настоящему среди своих. Тех, кто испытывает те же трудности, кто может поделиться, как их преодолевать. Я познакомился с людьми, которые продолжают жить полноценной жизнью – работать, создавать семьи и воспитывать детей. Они переживают такие же яркие эмоции и события, как если бы трагедий в их жизни никогда не было. И я понял, глядя на них, что я многое могу, и впереди у меня еще много хорошего.

Реабилитация людей, ставших инвалидами, – процесс достаточно сложный не только в медицинском плане. Очень важно, чтобы рядом были люди, которые могут поддержать, показать, что и после несчастья есть жизнь с её радостями, победами и яркими красками. Люди, которые помогут не только словом, но и делом, предоставляя возможности для начала и продолжения новой жизни.

Для наиболее эффективной реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве сотрудники Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ тесно взаимодействуют с учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы (МСЭ). Например, они участвуют в освидетельствовании пострадавших для составления программы реабилитации, определении необходимых технических средств, лекарств, санаторно-курортного лечения. Если человек не имеет возможности приехать, комиссия представителей МСЭ с участием сотрудников Фонда выезжает на дом даже в отдалённые районы Воронежской области.

Такое взаимодействие позволяет эффективно сочетать потребности и пожелания человека, получившего травму, с возможностями современной медицины и финансовыми гарантиями социального страхования. При этом сотрудники Фонда, медики и работники МСЭ не просто исполняют свои профессиональные обязанности. Человеческое участие и неравнодушие способны переписать судьбу человека: двигаться, радоваться и даже танцевать, пусть и на коляске, - всё это становится реальностью, если есть сила воли, желание жить и преодолевать.

РАБОТА НА МЕСТАХ

От травматизма на производстве

(«Дагестанская правда» 04.02.2013)

Диана Серегина

Больше половины обращений, поступивших в 2012 г. в Региональное отделение Фонда социального страхования по РД, связаны со страхованием производственных рисков.

Так, в основном граждан, а в прошлом году в фонд поступило 4379 обращений, интересуют вопросы, связанные со страхованием производственных рисков и медико-социальной и профессиональной реабилитации. Общее число таких обращений - 2703, из них 2655 обращений решены положительно, по 9-ти - дан отказ и по 29-ти - разъяснения. Остальные находятся на стадии рассмотрения.

На 2-м месте по числу поступивших обращений являются вопросы, связанные с санаторно-курортным лечением льготной категории граждан и обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Общее количество рассмотренных заявлений по данным направлениям составило 174, из которых 13 – решены положительно, по 22-м – дан отказ, а по 72-м обращениям даны разъяснения.

проверки

Отделение Фонда социального страхования

по РСО-Алания: Первые итоги врачебных проверок

(«Осетинское радио и телевидение» 04.02.2013)

693 листка нетрудоспособности было проверено с начала года в результате плановых и внеплановых экспертиз временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях республики (ЛПУ).

Общая сумма претензий по результатам проверок всего около 3 тыс. рублей.

По словам управляющего Залины Айларовой, на сегодняшний день в Северной Осетии действует 50 лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинские услуги и которые имеют лицензию на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности. До конца года специалисты отделения Фонда социального страхования по Республике Северная Осетия-Алания должны охватить проверить 100% ЛПУ, так же, как было и в минувшем году.

поддержка материнства и детства

Исчисление пособия

по беременности и родам

(«Псковское Агентство Информации» 04.02.2013)

Фондом социального страхования сообщается, что с 1 января 2013 года установлен особый порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком: средний дневной заработок определяется путем деления суммы начисленного заработка за два предшествующих календарных года на число календарных дней в этом периоде (730 дней), за исключением периодов временной нетрудоспособности и периодов освобождения работника от работы с сохранением заработка, за которые страховые взносы не начислялись.

Также указано, что предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2013 году составляет 16241,14 рублей.

Обращено внимание работодателей на установленную обязанность включать в справку о сумме заработка, выдаваемую застрахованным лицам при увольнении, сведения о периодах временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также о периодах освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработка, если на сохраняемый заработок не начислялись страховые взносы.

В этой связи сообщается, что до утверждения новой формы Справки сведения об исключаемых периодах для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия

В декрет - по новым правилам

(«Ульяновская правда» 05.02.2013)

Анастасия Гайнутдинова

С начала 2013 года изменился порядок расчета размера декретных пособий. Если в прошлом году женщина сама могла выбирать, зарплата за сколько лет будет браться в расчет - за один год или два, то теперь размер выплат будет зависеть от ее заработка за 24 месяца. Кроме того, закон установил предельный размер среднего дневного заработка, от которого зависит сумма всех выплат. За подробностями «УП» обратилась к начальнику правового отдела Ульяновского отделения Фонда социального страхования РФ Елене Шишеня.

Как пояснила специалист, порядок выплаты пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до полутора лет остался прежним. Их, как и раньше, выплачивает работодатель, а затем эти средства возмещаются ему из средств Фонда социального страхования. А вот рассчитываться размер пособий теперь будет по-новому.

Во-первых, до двух лет увеличился расчетный период, из которого исчисляется пособие. Отправной точкой для всех расчетов станет сумма, заработанная женщиной за 24 месяца. А это значит, что стало «невыгодно» уходить в декрет после первого года работы - ведь несмотря на то, что трудовой стаж будущей мамы меньше двух лет, календарные дни все равно будут включаться в расчет.

- То есть, если женщина проработала только год, то заработанная ею за этот год сумма будет делиться на календарные дни двух лет, - пояснила Елена Шишеня.

Но при этом, добавила она, из расчетного периода убираются дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. Таким образом, в расчет берутся только те выплаты, на которые начисляются страховые взносы. Когда сумма заработка за два года будет посчитана, а затем поделена на число календарных дней, получится средний дневной заработок женщины. Эта цифра - базовая для всех дальнейших расчетов. И второе новшество наступившего года в том, что с 2013 года установлена максимальная сумма среднего дневного заработка для исчисления пособий - теперь он не может превышать 1335,62 рубля.

- Это связано с таким понятием, как максимальная база заработной платы для начисления страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - пояснила специалист ФСС. - Каждый год она определяется постановлением Правительства РФ, и на 2013 год установлена в размере, не превышающем 568 тысяч рублей. То есть, если будущая мама будет получать 1 миллион рублей в год, то работодатель будет платить за нее в 2013 году страховые взносы только в пределах 568 тысяч. С остальной суммы выплаты в фонд поступать не будут.

Итак, после того как получен размер среднего дневного заработка, он умножается на количество дней больничного листа по беременности и родам - обычно это 140 календарных дней, в особых случаях количество дней нетрудоспособности может быть увеличено. Эта сумма выплачивается работодателем единовременно после оформления отпуска по беременности и родам на основании представленного больничного листа.

Размер пособия по уходу за ребенком высчитывается так же - исходя из среднего дневного заработка. Эта сумма умножается сначала на 30,4, а затем на 40 процентов. Получается, что пока ребенку не исполнится полтора года, женщина будет получать чуть меньше половины от своего среднемесячного заработка. При этом с 2013 года также установлен предел такого пособия - его размер не может превышать 16241,14 рубля в месяц.

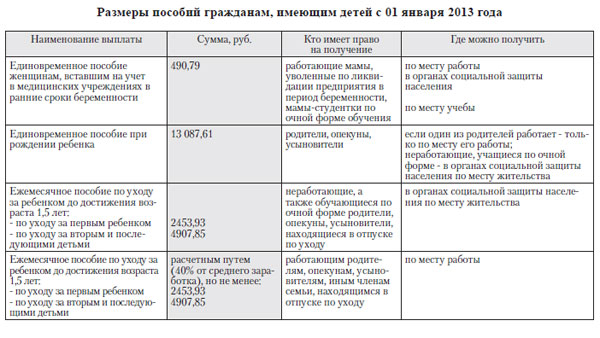

С нового года немного возросла сумма единовременного пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности - теперь она составляет 490,79 рубля. Также был увеличен размер единовременного пособия по рождению ребенка - с 1 января 2013 года молодые родители будут получать 13087,61 рубля. Елена Шишеня напомнила, что все пособия работодатель обязан начислить в течение десяти календарных дней и выплатить в ближайшую зарплату. Она также добавила, что порядок выплаты и расчета пособий по временной нетрудоспособности в новом году остался прежним.

Детские пособия

неработающим родителям

(«Мурманское информационное агентство», «», «ИА Nord-News» 05.02.2013)

В 2012 году Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ направило на обеспечение «детскими» пособиями неработающих граждан области через органы социальной защиты населения почти 260 миллионов рублей.

В 2012 году за счет средств федерального бюджета выплачено 1140 единовременных пособий при рождении детей на сумму 19,6 миллиона рублей. Сумма ежемесячных выплат по уходу за ребенком до исполнения полутора лет составила 238,7 миллиона рублей. При этом на первого ребенка выплаченопособий на сумму 90,9 миллиона рублей, а на второго и последующихпособий на сумму 147, 8 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Кабардино-Балкария отмечает

бум рождаемости

(«Эхо Кавказа» 05.02.2013)

В Кабардино-Балкарии 2012 год стал рекордным по количеству новорожденных. Как свидетельствуют данные мониторинга Фонда социального страхования Российской Федерации, в прошлом году в КБР родилось 13289 детей, передает интернет-портал "Кавказ".

Как сообщается, за последние пять лет это максимальное количество новорождённых. В сравнении с 2008 годом рост составил 13%. Среди малышей, появившихся на свет в прошлом году, 6909 мальчиков и 6380 девочек, из них 5085 первенцев. В республике становится больше многодетных семей – почти четверть рождённых в 2012 году – третий и последующий ребенок.

ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

В юбилей все только начинается

(«Тюменская Область Сегодня» 05.02.2013)

Галина Коррлева, Павел Аржаев

Сергея Владимировича Мальцева, директора федерального бюджетного учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации «Центр реабилитации «Тараскуль», сердечно поздравляют с 60-летним юбилеем коллеги, друзья и коллектив здравницы. В этот знаменательный день желаем здоровья и сил, процветания и дальнейшего благополучия, больших успехов в управлении столь большим на сегодняшний день многопрофильным центром «Тараскуль».

В 1975 г. Сергей Мальцев окончил Тюменский индустриальный институт по специальности горный инженер-геофизик.

В 2002 году получил диплом академии труда и социальных отношений (менеджер социальной сферы). Несколько лет посвятил работе в тресте «Тюменьнефтегеофизика» («Запсибнефтегеофизика»).

Сергей Владимирович – один из тех, кто стоял у истоков формирования структуры социального страхования в Тюменском регионе. В 90-е годы возглавлял обком профсоюзов, затем областное отделение Фонда социального страхования работников среднего и малого бизнеса. С 2000 по 2003 гг. работал заместителем управляющего Тюменским региональным отделением ФСС РФ. 2003–2006 гг. – управляющий региональным отделением ФСС РФ. С апреля 2006 года назначен директором ЦР «Тараскуль».

Под руководством Сергея Мальцева здравница динамично развивается: приобретается новое медицинское оборудование, пущен в действие теплый переход между спальным корпусом и питьевым бюветом.

При его непосредственном участии и руководстве 3 октября 2008 года начал работу корпус специализированного неврологического отделения для спинальных больных. На сегодняшний день это уникальное для России отделение на базе действующей здравницы и единственное в Тюменской области, имеющее лицензию на этот вид деятельности. Путевки на реабилитацию полностью оплачиваются Фондом социального страхования.

В декабре 2011 года завершилось строительство второй очереди корпуса по восстановительному лечению спинальных больных, где располагаются диагностическая служба, отделение стерилизации инструментов, административно-хозяйственные службы, столовая для сотрудников. Корпус соединен теплым переходом с водогрязелечебницей. За 2011 год дополнительно благоустроено 4 км пешеходных дорожек, построен спортивный стадион для проведения соревнований и специализированная спортивная площадка для спинальных больных.

Сергей Владимирович постоянно занимается активной общественной и политической деятельностью. С 2006 года является членом комиссии по вопросам помилования в Тюменской области, в сентябре 2011 года избран в Общественный совет при межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский».

Сергей Владимирович пропагандирует здоровый образ жизни и принимает активное участие в соревнованиях по волейболу, шахматам, настольному теннису на городском, региональном и федеральном уровнях.

Особой заслугой Сергея Владимировича является бережное сохранение традиций и опыта коллектива здравницы. За хорошую работу и активную общественную деятельность Сергей Мальцев неоднократно награждался почетными грамотами, дипломами и благодарностями.

ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |

ОХРАНА ТРУДА

Минтруд: Аттестация рабочих мест

по условиям труда отменяться не будет

(«Росбалт. RU» 04.02.2013)

Министерство труда России определило гибкий подход к порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Ведомство подготовило поправки в действующий порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Согласно проекту приказа из порядка исключается положение об обязательном проведении аттестации на каждом рабочем месте раз в пять лет.

Ведомство подготовило поправки в действующий порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Согласно проекту приказа из порядка исключается положение об обязательном проведении аттестации на каждом рабочем месте раз в пять лет.

"Первичная аттестация — подчеркнул директор департамента условий и охраны труда Валерий Корж, — остается обязательной. Это касается всех рабочих мест. А повторная аттестация раз в пять лет согласно приказу будет проводиться только в отношении рабочих мест с вредными или опасными условиями труда". Это рабочие места, использование которых связано с оборудованием, машинами, с источниками опасностей, с использованием механизированного и ручного инструмента, эксплуатацией транспортных средств, хранением сырья и материалов, пояснили в пресс-службе министерства.

Что касается внеплановых проверок, то если по результатам предыдущей аттестации условия труда на рабочих местах были признаны безопасными, то внепланово повторные аттестации будут проводитьсятолько при обращениях работника, представителя профсоюза или по требованию государственных инспекций труда в субъектах РФ.

Предполагается, что это позволит снизить административные барьеры для бизнеса, поскольку исключается обязательная аттестация абсолютно всех рабочих мест каждые пять лет. С другой, будет обеспечен необходимый контроль за соблюдением требований охраны труда на работах, связанных с вредными и опасными условиями.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что рабочие места офисных служащих, которые заняты "исключительно на персональных компьютерах или эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа", будут полностью освобождены от аттестации.

Идея Минтруда не нашла поддержки у работодателей, профсоюзов и трудовых экспертов, которые выступили против отмены аттестации для "белых воротничков". Главный аргумент — прямое нарушение и ущемление прав работников на безопасный труд.

КЭС-Холдинг улучшает условия труда

кировских энергетиков

(«*****» 05.02.2013)

В Кировском филиале ТГК-5 утвержден План мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в 2013 году. В наступившем году на кировских ТЭЦ и в Кировской теплоснабжающей компании будет реализовано порядка 60 мероприятий, направленных на совершенствование охраны труда работников энергокомпании.

Ежегодно в Кировском филиале ТГК-5 принимаются меры, позволяющие предупреждать производственный травматизм и профессиональные заболевания, снижать уровень воздействия вредных производственных факторов на рабочих местах. В 2013 году общий объем финансирования, который планируется направить на эти цели, составит 24 млн. рублей.

В частности, рабочие места будут доукомплектованы аптечками первой медицинской помощи, будет закуплена специальная одежда и обувь, средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства для работников, занятых на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Из других работ – ремонт и модернизация вытяжной вентиляции, установка кондиционеров, замена осветительных приборов, ремонт помещений для персонала, замена оконных рам. В цехах теплоэлектростанций будут смонтированы дополнительные ограждения и площадки обслуживания, произведен ремонт переходных мостиков и другие технические мероприятия.

По словам заместителя главного инженера Кировского филиала ТГК-5 Владимира Плюснина, «в соответствии с утвержденными графиками персонал ТЭЦ и КТК пройдет обучение и повышение квалификации, а также проверку знаний по охране труда».

Запланированные работы позволят улучшить условия труда по таким факторам, как «освещенность», «микроклимат», «тяжесть трудового процесса», «уровень шума», а также обеспечат электробезопасность и защищенность от воздействий вредных химических веществ.

Названы предприятия

с лучшими условиями охраны труда

(«Вечерний Ставрополь» 04.02.2013)

В охране труда это был уже 11-й смотр-конкурс: в нем приняли участие 41 организация города.

Лучшие результаты в производственной сфере показали трансгаз Ставрополь» (первое место), второе присуждено , а третье - трест инженерно-строительных изысканий».

В непроизводственной сфере первое место занял Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае, второе - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, третье - детская городская клиническая больница имени .

Лучшими специалистами по охране труда признаны заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности трансгаз Ставрополь» и ведущий инженер по охране труда ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае» .

Смотр-конкурс на лучшую организацию коллективно-договорной работы в этом году проводился в шестой раз. В нем приняли участие 20 организаций города, представляющих городские организации профсоюзов. Лучшие результаты показали МУП «Водоканал» (профсоюз работников жизнеобеспечения). От профсоюза работников здравоохранения - «Консультативно-диагностическая поликлиника», от профсоюза работников АПК - », от городской организации профсоюза работников народного образования - лицей № 5 города Ставрополя, а от городской организации профсоюза работников культуры - Ставропольская централизованная библиотечная система. Победители смотров-конкурсов награждены дипломами администрации города Ставрополя и ценными подарками.

ОПЛАТА ТРУДА

Столичные зарплаты подобрались

к 2 тысячам долларов

В пяти регионах страны она еще выше,

чем в Москве

(«Независимая газета» 05.02.2013)

Сергей Куликов

Средние московские заработки к концу 2013 года увеличатся на 11% и достигнут почти 2 тыс. долл. в рублевом эквиваленте. Такой прогноз был опубликован вчера московскими чиновниками. Среднероссийские номинальные заработки, по прогнозам федерального правительства, также увеличатся за год примерно на 11%, однако они составят лишь около половины московских заработков – примерно 30 тыс. руб. в месяц.

В прогнозе для Москвы сообщается также, что денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в столице по итогам 2013 года должны достичьруб. (в 2011 году –, в 2012-м –руб.). В 2012 году средняя зарплата в Москве по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 6%.

По оценке городских властей, с 2009 года средняя заработная плата в Москве увеличилась почти на 17 тыс. руб. – с 33,4 до 50,1 тыс. руб.

Московская статистика утверждает, что самые высокие заработки в городе у финансистов, связистов и работников торговли. По данным Мосгорстата, в этих секторах граждане в среднем получают по 101, 67 и 53 тыс. руб. в месяц. Однако на самом деле самые высокие средние зарплаты в столице у нефтяников, которые получают вдвое больше самых богатых финансистов (см. «НГ» от 21.11.12).

Между тем, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране в целом в декабре 2012 года составиларуб. Впрочем, зарплаты в регионах России постепенно приближаются к столичным, сообщила в октябре в обзоре труда компания Pricewaterhouse Coopers. К примеру, в Санкт-Петербурге они достигли уже 80% от московских, тогда как еще два года назад разрыв составлял 60%. С небольшим отрывом от Северной столицы следуют Владивосток, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. Причины этого в PwC видят в приходе в регионы крупных компаний, которые открывают там высокотехнологичные производства, исследовательские центры и центры разработок. Все это ведет к повышению размера средней зарплаты за пределами столицы.

Примечательно, что столичные заработки – далеко не самые большие в стране. Больше москвичей зарабатывают жители Чукотки, Тюменской и Магаданской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. По мнению опрошенных «НГ» экспертов, региональный разрыв будет сохраняться, так как ранее был отмечен рост зарплат и доходов практически во всех регионах страны. Объективных предпосылок для уменьшения регионального разрыва в зарплатах нет, считает руководитель отдела бизнес-оценки компании «ФинЭкспертиза» Александр Дорофеев. «Но власти планируют принимать административные меры для снижения данного разрыва, – надеется он. – А это возможно только за счет изменения структуры субсидирования региональных бюджетов. Полагаю, такие меры в краткосрочной перспективе не смогут дать заметного эффекта. Глобальных инфраструктурных проектов, которые могли бы оттянуть от столицы транспортные потоки или экономически активное население, в настоящее время не реализуется». К тому же рост зарплат в столице близок к среднероссийскому росту – уровень инфляции плюс некоторое увеличение реальной покупательной способности на величину, близкую к 3%.

«Разрыв в доходах граждан, проживающих в различных регионах, – это не что иное, как диспропорция, мешающая экономическому развитию, – полагает Дорофеев. – Главная причина – неравномерное распределение инфраструктуры по регионам, сосредоточение логистических потоков в Московском транспортном узле и так далее. То есть факторы субъективного типа. Выравнивание доходов граждан в регионах возможно только за счет увеличения специализации внутри отраслей промышленности, а для этого пока не создано необходимых условий».

В качестве последствий диспропорции зарплат аналитик агентства «Инвесткафе» Дарья Пичугина называет рост перенаселенности столиц и ухудшение экономической ситуации в регионах. По ее словам, власти пытаются ужесточать миграционное законодательство, и если эти меры реально заработают, то количество нелегальных мигрантов, получающих серую зарплату, должно уменьшиться, а следовательно, должны возрасти зарплаты малоквалифицированного персонала – дворников, разнорабочих и так далее.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Пенсионные коты в мешке

Право выбора между солидарным и накопительным

компонентами не сможет обеспечить

их эффективность

(«Ведомости» 05.02.2013)

Владимир Назаров

Итогом прошлогодней дискуссии о судьбе накопительной пенсионной системы стало компромиссное решение — дать гражданам право выбора, в какой системе они хотят находиться: распределительной или накопительной. Такое решение практически неуязвимо с политической точки зрения и позволяет расширить пространство выбора индивидуальных пенсионных стратегий граждан.

Однако хорошая идея, как это часто бывает, была воплощена в законодательстве весьма причудливым образом.

Гражданам предоставили право выбора только в отношении 4% тарифа страховых взносов. Оставшиеся 2% независимо от воли граждан продолжают отчисляться в накопительную систему. Деление 6% тарифа накопительного компонента на 4 и 2% первоначально задумывалось социальным блоком как способ ее постепенного свертывания. С тех пор концепция изменилась — акцент делается на свободе выбора граждан. В результате сейчас деление страхового тарифа выглядит как «батон из первого анекдота». Это чревато следующими негативными последствиями. Во-первых, решение становится уязвимым с политической точки зрения — левые продолжат критиковать «затаскивание граждан в лапы жадных финансовых посредников» и прозрачно намекать, что это решение было кем-то проплачено. Во-вторых, теперь молчуны будут формировать свою накопительную часть пенсии только 2%-ным тарифом. В результате их накопительная часть пенсии будет незначительной, что еще больше ухудшит имидж накопительного компонента в России. В-третьих, само расщепление тарифа увеличит издержки администрирования.

Еще одной странностью российского законодательства должно было стать ограничение периода выбора между солидарным и накопительным компонентами всего одним 2013 годом. Предполагалось, что все, кто не выбрал негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, по умолчанию с 1 января 2014 г. начнут отчислять 4% в солидарную часть, а 2% — в накопительную. Такое решение дискриминировало бы всех вновь входящих на рынок труда: у них не было бы шансов направить все 6% тарифа на накопления. Ограничение права выбора граждан всего одним годом выглядело бы особенно странным в условиях полного отсутствия важнейшей информации, на основе которой предлагается делать этот выбор:

по солидарной составляющей правительство заявило о том, что собирается изменить формулу расчета пенсий. Какой она будет, не знает никто. Формула будет разработана к 1 апреля этого года. Но сколько времени уйдет на межведомственные согласования, законодательное оформление и донесение до граждан новых правил игры?

По накопительному компоненту давно назрели решения, направленные на обеспечение долгосрочной положительной реальной доходности накоплений, диверсификацию вложений, снижение административных издержек, внедрение современного риск-ориентированного надзора. Без этих решений накопительный компонент не заработает. Но когда и как они будут приняты, одни вопросы.

В отсутствие понимания пенсионной формулы в солидарной системе и «дорожной карты» повышения эффективности накопительного компонента делать выбор между ними — это выбирать между двумя черными ящиками. В связи с этим крайне обнадеживающим стало заявление президента Владимира Путина о том, что право выбора для граждан сохранится и в дальнейшем, после 1 января 2014 г.

Автор считает, что оптимальным было бы следующее оформление права выбора граждан между накоплениями и распределительным котлом:

1) выбор осуществляется всеми гражданами вне зависимости от их возраста ежегодно в отношении всех 6% взносов с их заработной платы на следующий год. При этом нужно писать заявление о своем выборе, только если вы собираетесь перейти из одного компонента пенсионного обеспечения в другой. «По умолчанию» взносы отчисляются в соответствии со сделанным вами ранее выбором;

2) все ранее сделанные взносы остаются в той системе, в которую они были уплачены. Это ограничение обусловлено тем, что в солидарной системе средства немедленно расходуются на выплату пенсий нынешним пенсионерам и объективно отсутствует возможность преобразовать обязательства государства по солидарному компоненту в финансовые активы. Для этого понадобилось бы создавать финансовые резервы, что полностью бы подорвало идею распределительной системы — нельзя одни и те же средства израсходовать на выплату пенсий и зарезервировать на случай, если гражданин захочет перевести их из солидарной системы в накопительную;

3) менять НПФ или управляющую компанию можно тоже не чаще чем раз в год. Возможно и более жесткое ограничение, как в Польше: бесплатный выбор раз в два года, все остальное — за деньги, так как это требует дополнительных административных расходов и негативно влияет на долгосрочную финансовую устойчивость участников рынка пенсионных продуктов.

Такой подход обеспечит равенство права выбора всех граждан, сохранит институты накопительной пенсионной системы, в ближайшие годы немного подлатает дефицит солидарной системы (в силу инертности граждан в выборе НПФ или управляющей компании) и снизит градус политической критики накопительного компонента.

Вместе с тем само право выбора между солидарным и накопительным компонентами не сможет обеспечить их эффективность. Оба они нуждаются в серьезном реформировании. Подробнее об этом читайте в следующих колонках.

Автор — заведующий лабораторией бюджетного федерализма Института экономической политики им. Гайдара

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тест и тост на здоровье

Минздрав предлагает проходить

бесплатный медосмотр

(«Российская газета» 05.02.2013)

Елена Домчева

Каждый россиянин 18 лет и старше отныне сможет прийти в районную поликлинику и пройти профилактический медицинский осмотр - измерить давление, сделать флюорографию, маммографию, сдать кровь на анализ. И по результатам тестов получить рекомендации терапевта. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ вступил в силу 3 февраля.

Как говорится в документе, профилактический медицинский осмотр - это одна из форм активной медицинской помощи населению, направленная в основном на выявление ранних форм заболеваний. С помощью предложенных обследований можно выявить новообразования, туберкулез, глаукому, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

В отличие от диспансеризации, где нужно "проходить" массу исследований и нескольких специалистов, профилактический осмотр ограничивается несколькими тестами и одним посещением терапевта. Его нужно проходить один раз в два года, однако в год прохождения диспансеризации к терапевту "на смотрины" можно и не ходить.

Что именно включает в себя профилактический осмотр? В первую очередь пациента попросят заполнить анкету о состоянии его здоровья, затем измерят рост, вес, окружность талии и произведут расчет индекса массы тела. Следующие пункты программы - измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом, флюорография легких, клинический анализ крови. Женщинам после 39 лет предложат пройти маммографию, а пожилым людям определить суммарный сердечно-сосудистый риск. Для всех пациентов после 45 лет предусмотрено исследование кала на скрытую кровь.

После всех тестов необходимо сходить на прием к терапевту, который при наличии медицинских показаний отправит на дополнительные обследования, назначит лечение или, возможно, отправит на санаторно-курортное лечение. Кроме того, врач должен внести пациента в ту или иную группу здоровья.

К I группе относятся практически здоровые граждане, которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу своих болячек. Ко II группе - пациенты с факторами риска развития хронических болезней, но которые также не нуждаются в диспансерном наблюдении. К III группе относятся граждане с заболеваниями, требующими немедленного диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

В приказе говорится, что профилактический медицинский осмотр считается законченным в случае выполнения не менее 85 процентов от объема обследования, установленного для данного возраста и пола гражданина.

Как недавно заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, деньги на эти цели предусмотрены по линии обязательного медицинского страхования. А помешать реализации новой программы, по ее словам, может только дефицит медицинских кадров в первичном звене.

Справка "РГ"

Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (согласно приказу Минздрава РФ N 1011 от 6 декабря 2012 года): повышенный или пониженный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, увеличенное содержание глюкозы в крови, курение табака. А также нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, потребление алкоголя и наркотиков и другие.

Обгоняя Европу

172 тысячи москвичей излечились

от рака

(«Российская газета» 05.02.2013)

Ирина Рыбникова

Минздрав России поставил задачу: к 2020 году смертность от рака в стране должна снизиться до 194 человек на 100 тысяч населения. На пресс-конференции, проведенной накануне Всемирного дня борьбы с раком, главный онколог Москвы главврач Московской городской онкологической больницы N62 Анатолий Махсон рассказал: в столице уже в прошлом году было 195.

В московском канцер-регистре, куда автоматически включаются все пациенты с онкологией, на сегодняшний день значатся 221,5 тысячи человек. Из них 15,5 тысячи имеют уже неизлечимую четвертую стадию рака, 34 тысячи активно лечатся, а оставшиеся 172 тысячи москвичей - это те, кого врачи уже вылечили и лишь время от времени наблюдают. Снимают с наблюдения и исключают из регистра только пациентов с опухолями кожи, которые считаются самым легким видом рака, все остальные больные попадают в регистр навсегда. "У нас принято считать, что рак - это неминуемая мучительная смерть, - говорит Махсон. - На самом деле, любая опухоль, выявленная на ранней стадии, вылечивается в 93% случаев". К примеру, в лечении опухолей молочной железы (этот вид рака самый распространенный в России) Москва даже Европу перегнала. Европейский показатель выздоровления 73%, столичный - 75%. Правда, до США, где вылечиваются 93% таких больных, нам еще далеко. Но там для женщин введен обязательный скрининг, без результатов которого даже терапевт не принимает. А у нас? "114 маммографов город установил в поликлиниках, женщин после 45 лет обследуют бесплатно, но мы недавно проанализировали - маммографы загружены всего на 30%", - рассказывает главный онколог Москвы. Не идут у нас люди к врачу до тех пор, пока опухоль не чувствуется руками. Но когда она чувствуется руками - это уже далеко не первая стадия рака.

Столичные онкологические больницы сейчас вообще оснащены по евростандарту. "Когда я в 1990 году пришел в 62-ю больницу, там ни эндоскопов, ни томографов, ни аппаратов компьютерной диагностики не было, - вспоминает Махсон. - Вся диагностическая база - старый рентген да руки врача. И хроническое недофинансирование по лекарствам". Сейчас и аппаратура есть, и на дополнительное лекарственное обеспечение онкологических больных из бюджета Москвы выделяется по 4 миллиарда рублей в год. Поэтому и показатели по смертности такие, к которым страна планирует прийти только к 2020 году.

Хотя с лекарствами проблемы все-таки есть, признается главный столичный онколог. Но они уже не от Москвы зависят. В стране так яростно борются с наркоманией, что количество обезболивающих препаратов все время снижается. Не так давно, например, ограничили продажу пластырей, способных держать обезболивающий эффект до трех суток. Врачи на досуге не поленились и посчитали: из 93 тонн наркотических средств, изъятых по всей стране в прошлом году, онкологические лекарства или производные от них составляют менее тонны. Поневоле возникнет ощущение, что в стране не с наркоманией борются, а с онкологическими больными.

А напоследок Анатолий Махсон рассказал журналистам удивительную историю: "Поступила к нам женщина в тяжелейшем состоянии - все легкие в метастазах, дышать самостоятельно практически не может. Провели два цикла химиотерапии, как говорится, для очистки совести, и выписали ее домой. Через какое-то время забеспокоились: и из регистра не вычеркнута, и на обследование не приезжает. Звоним и слышим: ой, простите, я про обследование-то и забыла. Некогда мне, я огород копаю. Так и копает уже лет 15".

Все-таки рак - непредсказуемая болезнь.

А как у них?

В Японии самая распространенное онкологическое заболевание - рак желудка. Было время, когда смертность от этой болезни достигала 61%. Это побудило японцев принять закон, обязывающий работодателей оплачивать сотрудникам ежегодный скрининг. Но возникла другая проблема - как заставить сотрудников его проходить? Люди-то, оказывается, везде одинаковы, пока не беспокоит, к врачу не загонишь. Приняли другой закон. Медицина в Японии страховая, но 10% стоимости любого лечения оплачивает сам больной. И если человека вдруг "забеспокоило", а результатов обязательного скрининга на руках нет, он оплачивает все 100% лечения. Очень быстро смертность от рака желудка в стране снизилась втрое.

Болезнь здравоохранения

В России из-за поздней диагностики рака

ежегодно умирают свыше 100 тысяч человек

(«Новые известия» 05.02.2013)

Вероника Коган, Ольга Шмелева

Вчера в мире отметили день борьбы с раком. Этот диагноз ежегодно ставится более чем полумиллиону россиян, а общее число заболевших составляет около 3 млн. От злокачественных новообразований в нашей стране умирают почти 300 тыс. человек в год, а 150 тыс. становятся инвалидами. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия входит в тройку европейских стран с наивысшими показателями смертности от онкологических заболеваний. По словам экспертов, так происходит из-за отсутствия обязательных профилактических осмотров для всех граждан, врачебных ошибок и равнодушного отношения большинства россиян к своему здоровью.

Когда житель обратился в районную больницу с жалобами на боль в спине, медики сделали снимок и сообщили пенсионеру, что у него остеохондроз, назначив прогревание, физиотерапию и массаж. Однако после проведенных процедур мужчине стало еще хуже. Боли в спине усилились, он начал стремительно терять вес, появилась постоянная слабость. Врачи разводили руками: «В таком возрасте спина часто болит, вам не 25 лет». Когда боли в спине стали совсем невыносимыми, Владимира Иосифовича положили в больницу, где продолжили лечить массажем и прогреваниями. Лучше не становилось, и дочь Мациевского, заподозрив неладное, повезла Владимира Иосифовича в онкологический центр. Там пенсионеру диагностировали раковую опухоль на 3-й стадии и предупредили, что лечение вряд ли будет эффективным, поскольку обратился он слишком поздно. Через полгода мужчины не стало.

Больше половины россиян, которые поступают на лечение в специализированные онкологические медучреждения, уже имеют запущенную форму рака из-за проблем с ранним выявлением подобных заболеваний в РФ, рассказал на днях директор Российского онкологического научного центра имени Блохина, академик РАМН Михаил Давыдов. По словам руководителя движения «Равное право на жизнь» Дмитрия Борисова, в России от онкологических заболеваний ежегодно умирают 300 тыс. человек, а 150 тыс. – становятся инвалидами. «Пятилетняя выживаемость онкобольных в РФ составляет менее 43%. К примеру, в Швеции она на треть больше – 61%», – сообщил г-н Борисов.

Еще более неутешительную статистику приводит по поводу заболеваемости раком груди у женщин глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее словам, ежегодно более 23 тыс. женщин умирают в России от рака молочной железы. В Москве в данный момент более 15 тыс. человек больны неизлечимо, сообщил в конце минувшей недели главный онколог столицы, директор московской городской онкологической больницы №62 Анатолий Махсон. Большинству пациентов, которые умерли от рака, диагностировали болезнь на 3–4-й стадии, когда вылечить заболевание практически невозможно, отметил г-н Махсон.

Даже своевременное обращение к врачу не гарантирует того, что болезнь обнаружат. По официальной статистике, срок от первичного обращения до установления правильного диагноза лишь у половины составляет менее 3 месяцев, а у 28% больных время от обращения к врачу до постановки диагноза о злокачественной опухоли превысило полугодие. Практикующий онколог, который попросил не называть своего имени, рассказал «НИ», что примерно половине пациентов вначале устанавливают ошибочный диагноз доброкачественного заболевания и затем от 3 до 12 месяцев ведут лечение, не соответствующее истинному характеру болезни.

По данным «Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени », рак легких при первичном обращении правильно диагностируют только в 10% случаев. Половина же раковых больных вначале получают диагнозы пневмония или туберкулез. По мнению медиков, проводивших специализированное исследование, ошибки обусловлены неполнотой обследования больного и неправильным заключением рентгенолога, так как рентгенологическое обследование в случае с раковыми заболеваниями признано «неадекватным методом».

Медицинский адвокат с многолетней практикой Дмитрий Айвазян рассказал «НИ», что как раз сейчас занимается делом, связанным с врачебной ошибкой: в результате неправильного лечения пациентка, больная раком крови, «сгорела» за несколько месяцев при том, что болезнь у нее выявили на ранней стадии. «Врачебные ошибки при выявлении онкологических заболеваний – типичная ситуация в нашей стране», – заявил г-н Айвазян. По словам председателя комиссии по качеству методов, товаров и услуг медицинского, экологического и оздоровительного назначения Геннадия Мельникова, число врачебных ошибок увеличивается из года в год. «Несмотря на очевидное отсутствие оборудования, основной причиной я все же считаю «человеческий фактор», – рассказал эксперт «НИ».

Недостаточная оснащенность медицинских учреждений нужной техникой – главная причина позднего выявления онкологических заболеваний, возражает Анатолий Махсон: «Ни один диспансер, даже самый мощный, не может обеспечить всех жителей мегаполиса. Поэтому нужное для диагностики оборудование обязательно должно быть в каждой поликлинике». Кроме того, по мнению онколога, раннему выявлению рака также мешает «кадровая проблема»: нехватка квалифицированных специалистов.

Как сообщили «НИ» в департаменте здравоохранения Москвы, на днях было принято решение о реорганизации существующей службы помощи онкологическим больным. Так, теперь в каждом округе столицы будет создан онкологический диспансер, а меленькие отделения при поликлиниках будут ликвидированы. В каждом таком учреждении установят компьютерный томограф, современный рентген и другое оборудование. Также сейчас решается вопрос об организации специального московского института по подготовке кадров для работы в онкологической службе.

Долгая дорога к доктору

Низкая квалификация медицинского персонала и множество врачебных ошибок – не единственные причины позднего выявления рака у российских пациентов, уверены медики. Они винят самих пациентов, которые не следят за своим здоровьем и пренебрегают плановыми осмотрами. К примеру, действующая в столице программа предусматривает меры по раннему выявлению рака молочной железы и шейки матки у женщин и рака предстательной железы у мужчин. Основная причина позднего выявления онкологических заболеваний – отсутствие массовой, организованной диспансеризации населения, говорит «НИ» директор НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра, президент Противоракового общества : «Можно закупить самое современное оборудование, но все это оказывается бесполезным, если у людей не появится привычки проходить регулярные медицинские осмотры».

В организации, где работала Лариса Комендантова, был заключен договор с поликлиникой на регулярные медицинские осмотры сотрудников. Во время одного из таких обследований терапевт нащупал уплотнение на груди у Ларисы, в тот же день женщина была направлена к онкологу. Анализы показали, что у женщины рак груди во 2-й стадии. Лариса была крайне удивлена, потому что никаких изменений в своем самочувствии не ощущала и уплотнений в груди не замечала. Через месяц женщину прооперировали. Медики ей объяснили, что благодаря тому, что опухоль была выявлена заблаговременно, шанс на выздоровление приближается к 100%. С тех пор прошло восемь лет, и Лариса чувствует себя прекрасно.

По словам Рашиды Орловой, профессора кафедры онкологии Санкт-Петербургской медицинской академии, ежегодно в России раком груди заболевают более 50 тыс. женщин, из них в течение пяти лет умирают более половины, в то время как в США эта цифра составляет менее 10%. Рак молочной железы на сегодняшний день является самым распространенным онкологическим диагнозом в Москве, подтверждает Анатолий Махсон. Представитель шведского Каролинского университета, онколог Нильс Уилкинг, занимаясь изучением лечения рака в 55 странах мира, включая Россию, вместе с группой исследователей пришел к выводу, что причина поздней выявляемости рака груди в России во многом обусловлена тем, что российские женщины слишком редко обследуются. Среди шведских женщин регулярно проходят скрининг на рак молочной железы порядка 80–85%. В России же всего лишь около 20% женщин регулярно делают маммографию.

Медосмотр на три года

На сегодняшний день диспансеризация населения проходит в России на добровольных началах. Правда, многие организации, преимущественно государственные, делают эту процедуру для своих сотрудников желательной. Регулярные проверки здоровья обязательны лишь для граждан, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда. Частные же конторы редко организуют для своих сотрудников медицинские осмотры. Добровольная диспансеризация – единственно верный выход для таких людей, говорят медики.

Накануне нового года глава объявила, что с 2013 года планируется проведение обязательной диспансеризации всего населения. «В проведении диспансеризации ключевой организующей структурой должна быть поликлиника, в которой ответственность за процесс ложится на отделение или кабинет медицинской профилактики и на участкового врача-терапевта», – пояснил «НИ» главный специалист по медицинской профилактике Минздрава . В пресс-службе Минздрава также сообщили, что с 2013 года медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения будут проводиться 1 раз в 3 года для лиц старше 21 года. Для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, обучающихся по очной форме, медицинские осмотры планируется проводить ежегодно.

Помимо онкологии существует еще довольно большой перечень опасных и трудноизлечимых заболеваний, профилактику которых власти считают одним из социально значимых направлений на ближайшие годы. Например, в список подобных заболеваний входит гепатит. Руководитель лаборатории Института вирусологии им. Российской академии медицинских наук Иосиф Шахгильдян подтвердил в разговоре с «НИ», что люди, переболевшие гепатитом, имеют предрасположенность и к онкологическим заболеваниям.

В АМЕРИКЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ОНКОЛОГИЮ СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНЫМИ В США профилактика онкологических заболеваний касается, главным образом, рака легких, простаты, прямой кишки желудка и груди у женщин. Например, все мужчины при достижении 45 лет сдают специальный анализ крови, позволяющий выявить предрасположенность к раку простаты. Обследование на рак желудка или прямой кишки необходимо проходить раз в четыре года. По данным медицинской ассоциации American Cancer Society, на ранней стадии удается выявлять до 87% случаев онкологических заболеваний. В марте 2010 года в США был принят закон о том, что профилактические обследования на выявление симптомов онкологических заболеваний будут бесплатными. Этой льготой смогли воспользоваться десятки миллионов пожилых американцев. В результате смертность от раковых заболеваний в 2012 году по сравнению с 2011-м среди мужчин сократилась на 22%, среди женщин – на 14%. «Это результат скрупулезного выполнения правил и программ профилактики самого опасного заболевания, коим является рак», – сказал «НИ» глава ассоциации American Cancer Society Джон Сефрин. Борис ВИНОКУР, Чикаго |

В ГЕРМАНИИ ОТ РАКА ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ К профилактике и ранней диагностике рака в Германии отношение более чем серьезное. При малейшем подозрении на онкологию вне зависимости от возраста пациент проходит все необходимые обследования. Чаще всего производится полное сканирование с помощью магнитно-резонансного томографа, способного всего за 12 минут выдать трехмерное послойное изображение всего человеческого тела. Немецкие исследователи разработали и другой новый диагностический прибор, позволяющий надежно распознавать рак кожи – меланому – уже на самой ранней его стадии. Новый тест совершенно бескровный и не требует изъятия проб тканей. Под воздействием излучения, генерируемого так называемым фемтосекундным лазером, то есть лазером, испускающим чрезвычайно короткие импульсы, содержащийся в клетках кожи пигмент меланин начинает едва заметно светиться. Анализируя спектр этого свечения, медики могут отличить здоровую ткань от раковой. По словам руководителя проекта Дитера Лейпольда, сотрудника Института нелинейной оптики и высокоскоростной спектроскопии имени Макса Борна в Берлине, в будущем такая диагностика даже не потребует участия врача: в клинике будет установлено что-то вроде телефонной будки, в которой любой пациент сможет самостоятельно проверить этим прибором подозрительные родинки. В 2008 году ученый онкологического исследовательского центра в городе Хайдельберг Харальд цур Хаузен был удостоен Нобелевской премии за открытие вируса папилломы, вызывающего рак шейки матки. С тех пор в Германии с согласия родителей девочки в возрасте 13 лет могут сделать прививку от этого вируса. И вообще женщинам вне зависимости от возраста буквально вменяется в обязанность каждые полгода посещать женского врача на предмет профилактики женской онкологии, в частности рака груди. При малейшем подозрении на рак груди пациентка направляется на маммографию. Адель КАЛИНИЧЕНКО, Мюнхен |

Допуск к телу

Врачебные дипломы нужно будет

подкреплять аккредитацией

(«Независимая газета» 05.02.2013)

Ада Горбачева

Высшая школа выпускает сегодня плохих специалистов: экономистов, юристов, журналистов. Врачей выпускают тоже плохих. И это, пожалуй, хуже всего. Потому что вред от скверного экономиста или юриста несопоставим с вредом от неграмотного врача. Экономиста, юриста, инженера из серьезной организации уволят, когда выяснится, что он ничего не знает и не умеет. Делов-то! Неграмотного врача, может, в конце концов тоже уволят – но во что обойдется его лечебная деятельность больным.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркивает низкий уровень медицинского образования как одну из серьезнейших проблем российского здравоохранения. Скворцова понимает это как никто – сама врач. Не случайно она назвала нынешнюю подготовку врачей даже в самых известных вузах «бессовестно низкой». Хорошие главные врачи стараются не брать на работу медиков, получивших диплом в последние годы. В медицинских вузах ведь точно так же, как в остальных: можно поступить за деньги, сдавать экзамены за деньги, получить диплом за деньги.

Один студент с трепетной душой, не выносящий вида трупов, сумел окончить мединститут, не побывав в анатомичке. За отметку заплатил. Когда я рассказала эту историю очень большому медицинскому чину, он в ответ грустно улыбнулся и сказал, что можно получить отметку в подарок, например, на день рождения. Кто-то из гостей сообщает имениннику, что его подарок – экзамен, допустим, по общей хирургии. Можно смело отправляться, заплачено. Тоже, видимо, реальная история.

Скандалы с зачислением в вузы, разборки с преподавателями стали рутиной. И это в медицинских институтах, где студент должен был отработать каждый пропущенный час, невзирая на самую уважительную причину отсутствия.

Сказанное совсем не значит, что все выпускники такие. Наоборот, есть чрезвычайно образованные молодые специалисты, в курсе всех последних достижений медицины. А те, кто платил за экзамены, куда деваются? Считается, что подаются в медицинские представители фармацевтических фирм. Совсем не обязательно. Имея финансовые возможности и связи, стараются получить «хлебную» специализацию, пристроиться в места, где дают «в карман». Так или иначе, нет никакой гарантии, что не попадешь к подобному эскулапу. Один такой специалист обнаружил, например, кариес в имплантированном зубе.

Во всем мире существуют врачи хорошие и не очень. У нас же разница между хорошим и плохим врачом колоссальная. Врач между тем – профессия массовая. Каждый не может быть кудесником, но должен быть не ниже определенного уровня. Как на Западе.

С 2016 года будет введена обязательная аккредитация врачей для допуска к лечебной деятельности. Так принято в большинстве стран Европы и в США. Занимаются этим саморегулируемые медицинские организации – ассоциации, палаты.

В Германии, куда так любят ездить лечиться наши соотечественники, имеющие такие возможности, все врачи объединены в Немецкую врачебную палату. Выпускник медицинского вуза, желающий заниматься лечебной деятельностью, должен получить так называемый «апробацион», который выдается медицинским департаментом при земельном правительстве. В этом департаменте работают не медики, а юристы.

Апробацион выдается на основании представленных документов: диплома, паспорта, выписки из Центральной судебной палаты об отсутствии или наличии конфликтов с законом (если есть, то каких), справки от врача об отсутствии заболеваний, опасных для общения с пациентами. Сведения о выдаче апробациона сразу идут во Врачебную палату, членом которой становится молодой врач. Без этого он не имеет права заниматься лечебной деятельностью. Членские взносы зависят от заработка и не напрягают. У молодого доктора может быть 100 евро в год. Врач-специалист со стажем 20 лет и соответственно хорошим заработком платит, например, 500 евро в год.

Немецкая врачебная палата занимается защитой прав и интересов врачей, обеспечивает поддержание высоких профессиональных и этических стандартов, консультирует парламент и правительство по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования врачей. Верховным органом является ежегодный национальный съезд врачей, на котором избираются сроком на 4 года президент, два вице-президента и два представителя врачей в правление, в состав которого входят президенты всех земельных (региональных) врачебных палат.

В земельных врачебных палатах существуют арбитражные комиссии, куда может обратиться любой пациент. Комиссии объективно рассматривают жалобы пациентов, притом бесплатно: медицинскую экспертизу оплачивает страховая компания врача-ответчика. Более чем в половине случаев выявляется та или иная врачебная ошибка, хотя в целом их доля ничтожно мала – всего 0,35% от числа обращений к врачам.

Немецкая врачебная палата – не профсоюз и не подменяет его, не призывает к забастовкам. Однако она принимает участие в переговорах с административными органами о деталях оплаты труда, с пенсионными фондами и страховыми кассами. Там много и других функций. Серьезная и уважаемая организация. Как уважаема и профессия врача.

Видимо, нечто подобное мыслится к созданию и в России. Пока еще ничего не сделано, лишь высказаны намерения, но уже появились слухи и страхи. Врачи боятся, что их заставят платить огромные членские взносы, пожилые доктора – что придется сдавать тяжелые в их возрасте экзамены для подтверждения диплома, иначе могут уволить. Появляются все новые желающие порулить медициной.

Не без оснований возникают опасения, что все сведется к еще большей коррупции. Народ мы к этому привычный – само собой каждый раз так выходит. Как в Германии, конечно, вряд ли получится: здесь вам не там. Понятно, что путь будет и далек, и долог. Но ведь так, как сейчас, оставлять нельзя. Уже на краю.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Своя пилюля слаще?

Импортные лекарства уйдут из госзакупок

(«Российская газета» 05.02.2013)

Татьяна Смольякова

Правительство ограничит закупки импортных лекарств для целей госзаказа. Проект постановления размещен на сайте минпромторга для общественного обсуждения.

Документ устанавливает дополнительные требования к участникам торгов при размещении заказов на поставку лекарственных средств для государственных и муниципальных нужд. А именно: в заявке участника торгов должно быть предложение о поставке препаратов российского происхождения. Иностранные лекарства допускаются только в том случае, если в реестр лекарственных средств РФ внесено менее двух отечественных производителей данных препаратов (по которым объявлены торги).

Параллельно минпромторг разработал критерии лекарственных средств российского происхождения: на территории РФ производится субстанция, на территории РФ производится готовая лекарственная форма, на территории РФ лекарство упаковывается или маркируется. Если препарат отвечает хотя бы одному из этих критериев, то он признается российским. Впрочем, последний критерий будет действовать только до конца 2013 года.

Чем эти предложения обернутся для пациентов? "Отсутствием лекарств, - считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, - учитывая, что львиная доля нашего рынка - это импортные препараты". Эксперт убежден, что пациентские сообщества обязательно отреагируют на это решение соответствующей петицией. Кроме того, подчеркивает Саверский, подобные нормы - грубое нарушение закона о конкуренции, и здесь свое слово непременно должна сказать антимонопольная служба.

ПРЕЗИДЕНТ. ПРАВИТЕЛЬСТВО. ПАРЛАМЕНТ |

Не кормушка!

Владимир Путин раскритиковал чиновников

за ситуацию в ЖКХ

(«Российская газета» 05.02.2013)

Кира Латухина, Сергей Куксин

Поставить ЖКХ под контроль общественных организаций предложил вчера президент Владимир Путин на совещании о мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Эта сфера не должна быть кормушкой для сомнительных лавочек, предупредил он.

Этой темой, "чрезвычайно неприятной для различных начальников, но чрезвычайно важной для людей", президент продолжил серию совещаний по ключевым вопросам экономики и социальной политики. Констатировав, что ситуация в сфере ЖКХ не улучшается, Владимир Путин подкрепил свои слова цифрами. Год назад эту тему 47 процентов граждан считали для себя важнейшей, а в этом году - уже 54 процента. Когда люди говорят "важнейшей", - значит, сталкиваются с проблемами, расшифровал он. И все это на фоне постоянно растущих платежей за услуги ЖКХ, возмутился президент.

Налаживание работы по обновлению жилищно-коммунального комплекса - приоритетная задача для региональных и муниципальных органов власти, заметил глава государства. По его словам, результаты работы в этой сфере должны быть одним из основных критериев успешности работы региональных команд. Но и федеральный уровень власти, разумеется, не должен оставаться в стороне. "Нам нужны не точечные, сиюминутные меры и латание дыр, а долгосрочные системные решения", - подчеркнул он. "Вот мы бубним-бубним по поводу повышения качества услуг, а мало что меняется. Но если мы не будем этим заниматься, то столкнемся не с улучшением, а с деградацией", - предостерег Владимир Путин. Он пояснил, что нужно активнее привлекать инвестиции, и в софинансировании проектов мог бы принять участие Фонд содействия ЖКХ. "Жилищно-коммунальная сфера должна стать современной, эффективной отраслью, а не кормушкой для монополистов и сомнительных лавочек", - подчеркнул он.

Владимир Путин убежден: комплекс ЖКХ должен быть под постоянным и полным гражданским контролем. Он предложил поддержать создание общественных организаций, которые будут отслеживать выполнение структурами ЖКХ своих обязательств, контролировать работу управляющих компаний и следить за коммунальными тарифами в регионах. Подобные предложения звучат все чаще и чаще, заметил президент: "Куда ни приедешь, везде только об этом говорят". Он напомнил, что в соответствии с майским указом уже летом должна быть создана целая сеть таких организаций, но пока есть только отдельные инициативы граждан.

Глава государства затронул также вопрос формирования тарифов и размеров коммунальных платежей. В прошлом году начали менять регулирование в этой сфере. Хотели добиться, чтобы в платежках указывалось не только, что было потрачено людьми на личное потребление, а сколько необходимо заплатить за использование ресурсов на нужды дома. "Этот шаг должен был обеспечить прозрачность механизма формирования тарифов", - заметил Путин. "Но начался очень быстрый рост тарифов, в вопиющих случаях двух - и трехкратный рост, в том числе из-за переноса на конечного потребителя всех издержек", - объяснил негативные последствия президент. "На граждан просто начали переносить все издержки, включая потери в сетях или связанные с нелегальным подключением. Но жильцы тут при чем?!!" - возмутился он. Исключать такие проявления должны управляющие компании и органы власти, но "ни у управляющих компаний, ни у поставщиков нет стимула даже такие потери снижать", пояснил глава государства. "А люди просто оказываются загнанными в угол", - добавил он.

Правительству даны поручения совершенствовать механизм по расчетам за услуги ЖКХ, напомнил Путин и попросил чиновников и руководителей регионов убедиться, что система социальной поддержки работает адекватно. "При необходимости ее нужно совершенствовать, перенастраивать", - указал президент.

Еще глава государства был недоволен управлением многоквартирными домами. Реформа началась около 10 лет назад и двигается очень медленно и неэффективно, оценил он. "До сих пор есть лазейки в законодательстве, которые создают благодатную почву для разного рода злоупотреблений", - пояснил президент. Кроме того, нет реальной конкуренции, организуются фиктивные ТСЖ. "Помню, как эти новации в свое время вводились и подавались", - произнес глава государства. "Шуму много было, а результат, думаю, мягко говоря, средний, а в отдельных случаях и вовсе отрицательный", - раскритиковал он, добавив, что растет число рейдерских захватов домов. В этой сфере начали усиливать элементы госконтроля, появились государственные жилищные инспекции. Но нужно развиваться дальше, призвал президент: рынок должен быть современным, а государство должно контролировать, что там происходит. "Нельзя просто бросить, и всё", - пояснил он. Нужно добиваться того, чтобы работа инспекций была эффективной.

Очень слабой Владимир Путин назвал ситуацию и с нормативной базой. "Воду в ступе толчем: гоняют проекты из одного ведомства в другое, нормативная база находится в крайне неудовлетворительном состоянии", - констатировал он, призвав совершенствовать модель управления многоквартирными домами. Глава государства также предложил чиновникам высказать предложения, как повысить ответственность управляющих компаний за некачественные услуги.

Подготовлены поправки в Жилищный кодекс, которые стимулируют создание организаций потребителей коммунальных услуг, рассказал после совещания вице-премьер Дмитрий Козак. Эти организации получат такие же полномочия, как и жильцы, и на их требования органы местного самоуправления и жилищного надзора должны будут реагировать незамедлительно. Козак также сообщил, что закон, регулирующий предоставление услуг ЖКХ, может вступить в силу с 1 января 2014 года.

Помимо социальных и экономических вопросов вчера Владимир Путин занимался и спортивными делами - обсудил с гендиректором "Формулы-1" Берни Экклстоуном состояние трассы. В октябре 2014 года можно будет уже провести первые заезды, пообещал он.

Экклстоун признался, что находится под впечатлением от увиденного в Сочи. "Что касается Олимпийских игр, конечно, мне будет жаль моих друзей из Бразилии, когда они увидят, что вы здесь построили, - произнес он и оценил планы по использованию олимпийских объектов после Олимпиады: - В большинстве стран люди строят, не зная, куда потом применять это все".

"У нас ничего не пропадет, во всяком случае, очень надеюсь на это", - заверил Владимир Путин.

Вчера же определилось и место проведения саммита "большой восьмерки" - по указу президента, он пройдет в Сочи, а оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в G8 возглавит руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов. Как пояснил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таким образом обеспечивается олимпийское наследие и минимизируются расходы.

Вчера же глава государства встретился с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, а также подписал ряд документов. Среди них указ, по которому продлевать срок службы до 70 лет высокопоставленным чиновникам сможет не только президент, но и назначившие их должностные лица.

Кстати

Вопрос о переходе на "зимнее" время должен быть тщательно проработан, однозначных подходов здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решение должно принимать правительство, уточнил он.

Песков также заявил, что Кремль пока официально не подтверждает наличие договоренностей с Украиной по ценам на газ.

Медведев даст единое пособие

всем женщинам, уволенным в декрете

(«Труд» 05.02.2013)

Яна Прямилова

Премьер решил уравнять в материальных правах женщин, уволенных во время беременности и во время отпуска по уходу за ребенком

Женщин, уволенных во время беременности и во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком, уравняют в правах. Однако эксперты считают, что это вряд ли подвигнет супружеские пары улучшать демографическую ситуацию.

решил уравнять в материальных правах женщин, уволенных во время беременности и во время отпуска по уходу за ребенком. Для этого он внес в Госдуму законопроект, согласно которому пособия для всех женщин, уволенных в период декрета, устанавливаются в размере 40% от их среднего заработка.

Вообще уволить женщину в декрете законно почти невозможно — за исключением случаев, когда организация ликвидируется. Те мамы, кому повезло родить до этого неприятного события, могли рассчитывать на 40% от своего среднего заработка, хоть и с ограничениями по максимальной зарплате. Конечно, даже в этом случае по деньгам они проигрывали остальным сотрудникам, которые получали выходное пособие и компенсацию за отпуск, поскольку для матерей максимальный размер таких выплат составлял всего 9,8 тысячи рублей. То есть при зарплате 50 тысяч выплаты рассчитываются из оклада 27,6 тысячи с вычетом налога.

Но тем, кто родить не успел, приходилось еще хуже. Беременным на отпуск по уходу за ребенком полагалась только фиксированная выплата. Например, на первого ребенка — около 2,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей — 4,9 тысячи рублей.

«Получалось, что в отпуск женщины уходят в общем-то по одной причине, а деньги получают разные. Теперь вне зависимости от того, в какой момент организация прекратила свое существование, женщины будут получать выплаты по одному и тому же принципу», — поясняет эксперт в области трудового права Ольга Ерошенкова.

Непонятно только, как к этой новости отнесутся работодатели и чиновники. Ведь эта неплохая на первый взгляд инициатива ложится все-таки на плечи ликвидируемого предприятия или бюджета.

Хотя социологи отмечают, что даже эта мера вряд ли подвигнет женщин чаще оформлять декретный отпуск. Ведь из-за ограничений по максимальной зарплате, из которой и выплачиваются те самые 40%, потеря в семейных доходах останется существенной.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ |

Мария Гайдар может лишить

неэффективные поликлиники 30% средств

Новый советник вице-мэра Москвы

Леонида Печатникова разрабатывает систему

подушевого финансирования столичных

учреждений здравоохранения

(«Известия» 05.02.2013)

Светлана Башарова

Мария Гайдар, в конце прошлого года ставшая советником вице-мэра Москвы по социальному развитию, занимается разработкой механизма перевода московских поликлиник на подушевую систему финансирования. Об этом «Известиям» рассказал заммэра Леонид Печатников. Сама Гайдар добавила, что уже через полгода объем средств, которые получает поликлиника, может зависеть от числа обращений жителей в скорую помощь, эффективности выявления онкологических заболеваний, тщательности ведения реестра хронических больных. В перспективе неэффективно работающие учреждения здравоохранения могут лишиться до 30% финансирования.

Мария Гайдар, дочь бывшего премьер-министра России Егора Гайдара и экс-заместитель губернатора Кировской области Никиты Белых, стала советником Леонида Печатникова на общественных началах в декабре 2012 года. Система подушевого финансирования московских поликлиник фактически заработала в столице с 1 января 2013 года. Ранее они получали деньги от государства в зависимости от объема услуг населению. Сейчас 70% выделяется в качестве подушевого финансирования — в зависимости от того, сколько к поликлинике прикреплено москвичей, и только 30% — по объему услуг. Эти 30% считаются стимулирующей частью финансирования, которая может выплачиваться, если поликлиника выполняет предъявленные к ней требования.

Как рассказала «Известиям» Мария Гайдар, в дальнейшем эта часть будет зависеть и от других показателей. Одним из них, по ее словам, могло бы стать число вызовов скорой помощи к прикрепленным жителям.

— Очень часто люди, у которых поднялось давление или температура, но которым не требуется экстренная помощь, звонят в «скорую». В службу неотложной помощи, существующую при каждой поликлинике, пациенты редко обращаются, потому что не знают о ее существовании или не испытывают к ней доверия. Поликлиника, снизившая число «непрофильных» вызовов «скорой» в своем районе, должна получать больше средств, — отметила Гайдар.

По ее словам, главный врач учреждения должен сам решать, как достичь требуемого результата. Она напомнила, что с 2013 года московские медучреждения перешли на новую систему оплаты труда, и теперь руководство может не ориентироваться на «тарифную сетку», а самостоятельно распределять заработную плату внутри коллектива. По мнению Марии Гайдар, главный врач может перевести в неотложку больше медиков и платить им достойную зарплату, открыть «горячую линию», куда за советом будут звонить жители, лучше организовать работу поликлиники вечером, чтобы москвичам было удобнее туда обращаться. Чтобы найти деньги на «внутренние реформы», главному врачу, как говорит Гайдар, придется, к примеру, избавиться от «15 своих замов или раздутой бухгалтерии».